精品福建省邵武市第七中学学年高一下学期期中考试历史试题解析版.docx

《精品福建省邵武市第七中学学年高一下学期期中考试历史试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品福建省邵武市第七中学学年高一下学期期中考试历史试题解析版.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

精品福建省邵武市第七中学学年高一下学期期中考试历史试题解析版

一、选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

)

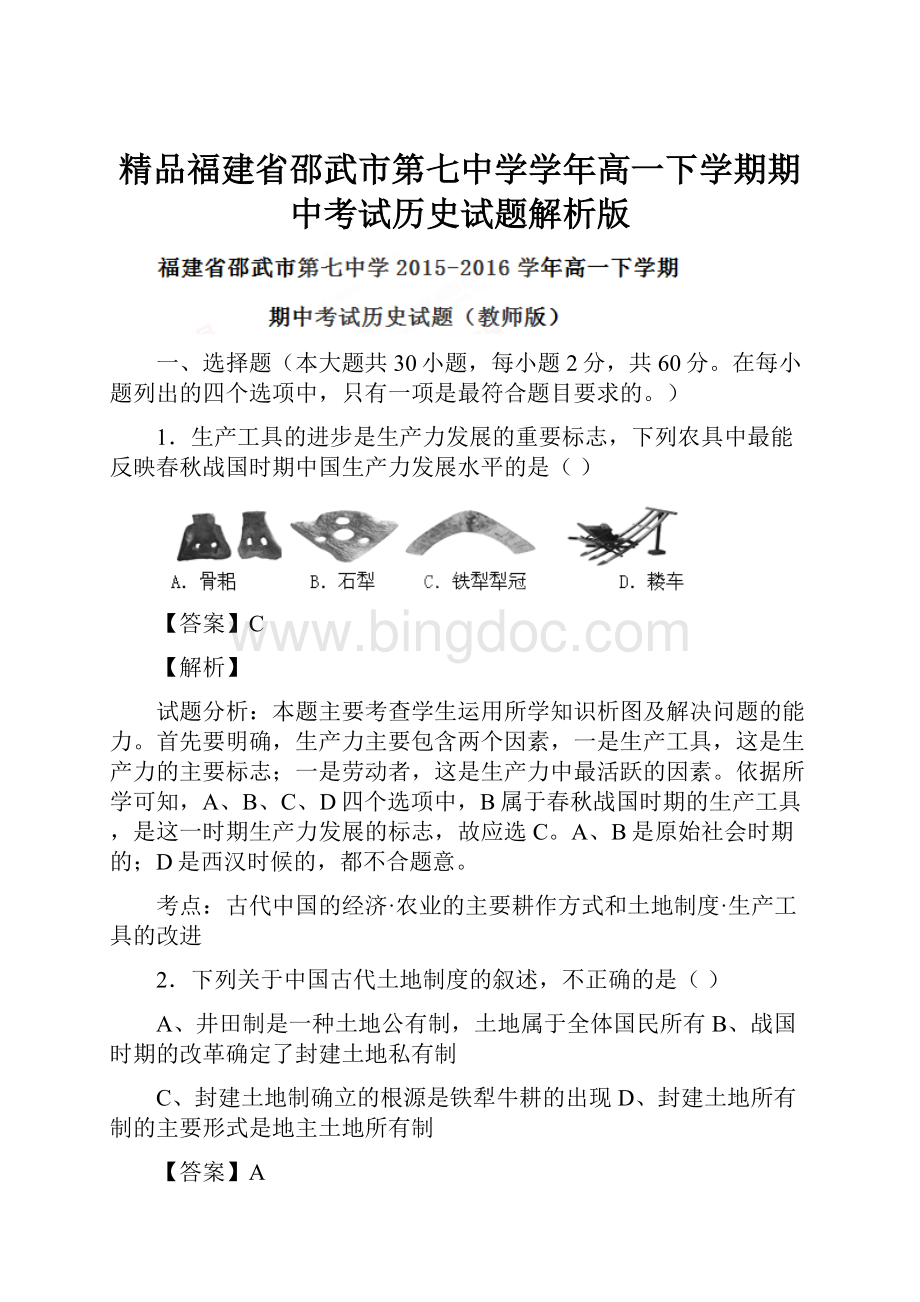

1.生产工具的进步是生产力发展的重要标志,下列农具中最能反映春秋战国时期中国生产力发展水平的是()

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生运用所学知识析图及解决问题的能力。

首先要明确,生产力主要包含两个因素,一是生产工具,这是生产力的主要标志;一是劳动者,这是生产力中最活跃的因素。

依据所学可知,A、B、C、D四个选项中,B属于春秋战国时期的生产工具,是这一时期生产力发展的标志,故应选C。

A、B是原始社会时期的;D是西汉时候的,都不合题意。

考点:

古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·生产工具的改进

2.下列关于中国古代土地制度的叙述,不正确的是()

A、井田制是一种土地公有制,土地属于全体国民所有B、战国时期的改革确定了封建土地私有制

C、封建土地制确立的根源是铁犁牛耕的出现D、封建土地所有制的主要形式是地主土地所有制

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。

根据所学知识可知,中井田制土地名义上为国家公有,实际归国王所有,故A项错误;封建土地制度的主要形式是地主土地所有制,故D项正确;战国时期商鞅变法正式确立了土地私有的合法性,故B项正确;封建土地制度确立的根源是铁犁牛耕的出现,故C项正确。

所以答案选A。

考点:

古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·古代的土地制度

3.中国的青铜器之多之重要,在世界上是少有的。

古书说“国之大事,在祀与戎。

”从下面的几幅青铜器皿图片可以看出,当时我国的青铜器主要用于()

A.农具和酒器B.礼器和农具C.礼器和兵器D.兵器和农具

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题考查的是青铜器的作用。

从“国之大事,在祀在戎”可以判断青铜器的主要用途,祀指祭祀,戎指战争;图片“四羊方尊”“人面纹方鼎”“乐府钟”指的是礼器,“三角援戈”指的是兵器。

所以答案选C。

考点:

古代中国的经济·手工业的发展·青铜器

4.康熙皇帝任命曹雪芹的祖父曹寅主持江宁织造局的生产。

根据当时的制度,该局产品:

()

A.全部投入市场,收入归皇室B.部分用于纳税,部分投放市场

C.全部供皇室使用,不投放市场D.部分供皇室使用,部分投放市场

【答案】C

【解析】

试题分析:

江宁织造局属于官营手工业下的工官,其产品没有任何投放市场的可能,因为在古代中国,官营手工业的产品只供皇家私用和官府专用,不进入市场,故C项正确,ABD项错误;所以答案选C。

考点:

古代中国的经济·手工业的发展·官营手工业

5.据《唐六典》记载,“凡市以日午击鼓三百声,而众以会;日落前七刻,击征三百声,而众以散。

”这则材料说明当时()

A.市的地区范围有限定B.市的买卖时间有限定

C.市的经营规模有限定D.市的交易品种有限定

【答案】B

【解析】

试题分析:

本题考查学生对市的理解。

由“凡市以日午击鼓三百声,而众以会;日落前七刻,击征三百声,而众以散。

”得知这主要反映了市的时间有限定,故B项正确;材料主要强调的是市有时间的限制,没有体现出范围、经营规模和交易品种的限制,故ACD项错误。

所以选B。

考点:

古代中国的经济·商业的发展·市

6.假如你是一位宋代商人,在经商中可能遇到的情况是()

A.贩卖粉彩瓷器B.到会馆停宿

C.在开封城中见到整齐划一的东、西二市D.在四川地区使用纸币

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。

根据所学知识可知,粉彩是清朝的,故A项错误;会馆是出现在明清时期,故B项错误;宋朝时打破坊市界限,故C项错误;宋朝出现了世界上最早的纸币--交子,故D项正确。

所以答案选D。

考点:

古代中国的经济·商业的发展·宋朝的商业发展

7.下图为被誉为“山西紫禁城”和“华夏第一宅”的晋中王家大院,包含三大建筑群,共有大小院落123座,房屋1118间,面积共45000平方米。

卖豆腐起家的太原王氏是明清时期著名的晋商,“以商贾兴,以官宦显”,在晋商做官发财之后,大兴土木。

这一现象产生的消极影响是()

A.留下了丰富的晋商文化B.影响了工商业的扩大再生产

C.使手工业缺乏市场D.促进了农业经济的商品化

【答案】B

【解析】

试题分析:

本题考查学生对古代商业的理解。

由材料中的“在晋商做官发财之后,大兴土木”可知,商人经商致富之后所赚取的资金没有进行扩大再生产,而是投到土地上,这就不利于工商业的扩大再生产,故B项正确,D项错误;A项是积极作用,排除;C项材料中没有体现出。

所以选B。

考点:

古代中国的经济·资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策·“重农抑商”

8.在唐诗和唐三彩中骆驼和胡人逐渐成为流行的文化符号,造成这一现象的原因是()

①民族融合的加强②丝绸之路的畅通③文化政策的开放④古代商帮的推动

A.①②④B.②③④C.①②③D.①③④

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题考查唐朝商业的发展情况。

根据所学知识可知,古代商帮出现在明清时期,在唐代还没有出现,所以应该排除掉含有④的选项,其它选项都是符合条件的,故选C。

考点:

古代中国的经济·商业的发展·唐朝的商业发展

9.以下中国土特产品出口统计表说明()

年份

茶(万磅)

丝(包)

鸦片战争前年平均

5000

5000

1845年

8019

13220

1851年

9919

23040

1853年

10122

62896

①中国土特产品出口量持续增长②中国农业商品化程度逐步提高③中国开始沦为西方列强的原料产地④自然经济的主导地位已经丧失

A.①②③④ B.①③ C.①②③ D.①③④

【答案】C

【解析】

试题分析:

图中鸦片战争前后的对比,可以看出中国的茶叶、生丝出品数量大量增加,这是因为中国国家主权丧失,列强控制了中国的市场,中国经济逐渐成为外国资本主义经济的附庸,故①②③正确。

根据所学知识可知,鸦片战争后自然经济逐渐解体,但仍然占据主导地位,故④项错误。

所以答案选C。

考点:

经济结构的变动与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·晚清中国经济结构的变化

10.中国近代民族工业举步维艰,但是中国民族资本主义企业像一颗小树在夹缝中还是逐渐生长。

以下两家近代企业的共同点有()

①它们都采用机器生产 ②都是近代中外合资企业

③都是洋务运动的直接产物 ④是近代民族工业的代表

A.①④ B.②③ C.①② D.③④

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生对教材内容的识记能力。

它们都是采用机器生产,都是近代民族工业的代表,故①④正确,②③错误。

所以答案选A。

考点:

经济结构的变化与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·民族工业的产生

11.在中国民族工业的发展史上曾出现一种奇怪的现象:

有的民办企业向清政府交纳一部分资金,以获取清政府的支持和庇护;有的民办企业依附于洋人,如上海发昌机器厂造成一艘小汽船,船头挂英国国旗,船尾挂中国龙旗;19世纪70年代,宁波买办严信厚创办轧花厂,但在表面上却依附于日本。

产生这一现象的根本原因是()

A.中国民族企业对外国技术有依赖性B.中国的半殖民地半封建的社会环境

C.外国资本主义企业经营方式的吸引D.清政府对民族企业进行鼓励和支持

【答案】B

【解析】

试题分析:

分析题干,阐述了中国近代民族企业分别依附清政府或者洋人的情况,这说明当时靠民族企业自己的力量难以生存,自它产生之日起就深受外国资本主义和本国封建主义的压迫和剥削,之所以出现这种情况,是因为中国的社会环境,即半殖民地半封建的社会性质造成的,故B项正确;选项中AC都是题干现象出现的某一方面的因素,而D项还不完全正确,清政府对民族企业更多的是压迫和剥削。

所以答案为B。

考点:

经济结构的变化与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·民族工业的产生

12.中国读书人历来“耻于言商,耻于言利”,而清末状元张謇却放弃仕途,投身于近代工商业。

这里反映出的时代观念是()

A.实业救国B.工商皆本C.重利轻义D.重商轻农

【答案】A

【解析】

试题分析:

清末“状元实业家”张謇却放弃仕途,投身于近代工商业的行为是面对中国民族危机的一种积极回应,故反映的是实业救国的进步观念,故A项正确;材料中没有体现出BCD项。

所以答案选A。

考点:

经济结构的变动与资本主义的曲折发展·民国时期民族工业的曲折发展·实业救国

13.19世纪末,桓台县苗世厚四兄弟在济南泺口经营粮食贸易,很快形成资金逾万的苗氏集团。

这一时期苗氏集团得以发展的主要原因是()

A.清政府放宽对民间设厂的限制B.外商企业和洋务企业的刺激

C.列强放松对中国的经济侵略D.民国政府的鼓励与推动

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题实际考查了19世纪末民族资本主义发展的原因。

题目中的时间为“19世纪末”并根据所学可知,苗氏集团得以发展的主要原因有:

清政府放宽了对民间设厂的限制;自然经济进一步瓦解等,故A项正确。

B项是19世纪六七十年代民族工业产生的原因;“西方列强放松了对中国的经济侵略”出现在1912----1919年间,故CD项错误。

所以答案选A。

考点:

经济结构的变化与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化和民族工业的兴起·民族工业的初步发展

14.20世纪50年代初,中国面临的困难是“能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。

为改变这一状况,新中国人民政府()

A.推行了土地改革B.组织了人民公社C.实施了“一五”计划D.发动了“大跃进”

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力。

由材料“20世纪50年代初”可知,中国完成了土地改革,而人民公社和“大跃进”是在1958年,排除了A、B、D。

材料讲的是中国重工业很薄弱,为了改变这一状况,中国政府实施了“一五”计划,优先发展重工业。

所以答案选C。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·“一五”计划

15.下面是《1952年到1956年我国国民经济中公、私成分变化》表,这种变化的主要原因和意义是()

所有制性质

经济成分

1952年

1956年

公有制经济

国营经济

19.1%

32.2%

合作社经济

1.5%

53.4%

公私合营经济

0.7%

7.3%

私有经济

资本主义经济

6.9%

0%

个体经济

71.8%

7.1%

A.三大改造的完成和社会主义制度在我国的基本建立

B.中华人民共和国的建立和社会主义市场经济在中国基本确立

C.土地改革的完成和我国社会主义公有制经济基础的确立

D.改革开放和我国进入到社会主义初级阶段

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题考查学生对三大改造的理解。

从图表的信息来看,这主要反映了私有制转化为公有制。

这种变化的主要标志性意义是三大改造的完成和社会主义制度在我国的基本建立,故A项正确,BC项错误;从三大改造完成,我国就进入到社会主义初级阶段,故D项错误。

所以选A。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·三大改造

16.1964年,周恩来与美国作家斯诺交谈时说:

“过去15年中有些事情我们是做对了,但我们也做了一些错事……只有敢于承认自己的缺点和错误,我们才能改正它们。

”针对20世纪50年代末经济建设中的“缺点和错误”,中国党和政府的纠正措施是()

A.提出调整国民经济的八字方针B.正确分析我国社会主要矛盾

C.提出过渡时期总路线D.对资本主义工商业进行社会主义改造

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考查的是对知识的识记能力能力。

根据所学知识可知,在探索建设社会主义道路的中的失误主要有1958年的“大跃进”和人民公社化运动,为了纠正错误,1960年,中国党和政府提出了调整国民经济的八字方针,故A项正确;BD项是1956年,C项是1953年,都不符合“20世纪50年代末”。

所以答案选A。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·八字方针

17.下列图示中,最能显示“文革”期间我国工农业总产值变化趋势的一幅是

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题考查学生识图能力。

结合所学知识可知“文革”时期,我国工农业遭到破坏,但是周恩来和邓小平先后调整经济,使国民经济曲折发展,故C图符合题意。

所以答案选C。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·“文革”期间的经济

18.中国人过年有写对联的习惯,一副好对联往往能够反映一个时代的风貌,下列对联反映时间先后排列是①“食堂巧煮千家饭,公社饱暖万人心”②“万里山河归人民,五亿群众庆新生”③“柳暗花明万木春坚持科学发展观喜桑田好雨,鹏程丽日三十载促进市场繁荣庆经贸惠风”④“自主权打通富裕路,责任制架起幸福桥”()

A.①②④③B.①②③④C.③④①②D.②①④③

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题相对容易判断但考查的知识很广,第①项从“食堂”“公社”等可判断处于1958年人民公社运动开展后;第②项从“山河归人民”“庆新生”等可判断是新中国成立时;第③项从“科学发展观”“三十载”等信息可判断出应是2008年前后;第④项根据“自主权”“责任制”等信息,对联应出现在十一届三中全会后。

据此本题应选D。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·探索社会主义建设道路的实践

19.右图是为纪念中国共产党十一届三中全会召开二十周年而发行的纪念币。

下列各项体现“实事求是”这一思想精髓的有()

①中共八大的决策

②开展大跃进和人民公社化运动

③提出“一个中心,两个基本点”的理论

④建立社会主义市场经济体制

A.①②③④B.①②③

C.①②④D.①③④

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对知识的识记能力,比较简单。

根据所学知识可知,②项错误,因为违背了客观的经济规律,犯了冒进主义,不是实事求,故排除;①③④正确。

所以答案选D。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·十一届三中全会关于改革开放的决策·十一届三中全会

20.下列图片可以反映建国后土地制度的变迁,在这一过程中,最主要的改变是()

农业生产合作社劳动工分票“人民公社”宣传画农业承包合同书

A.土地的使用权B.土地的用途C.土地的所有权D.土地的规模

【答案】A

考点:

中国特色社会主义建设的道路·探索社会主义建设道路的实践·土地的使用权的改变

21.百年“张裕”见证了民族工业的发展历程,1994年公司进行了企业制度改革,全面建立现代企业制度。

这直接得益于()

A.中共十一届三中全会的召开B.中共十二大的召开

C.中共十五大的召开D.中共十四大的召开

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对知识的识记能力,比较简单。

根据所学知识可知,1992年中共“十四大”提出建设社会主义市场经济体制,与之相适应,工厂企业全面建立现代企业制度,以提高企业的经济效益,故D项正确;A项是1978年,B项1982年,C项是1997年,这些都与“1994年”的时间不符。

所以答案选D。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·家庭联产承包责任制和国有企业改革·全面建立现代企业制度

22.衣食住行作为社会文化的载体,展现时代特有的精神风貌。

下列图片反映的服饰属于中西合璧的产物的是()

①②③④

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对知识的识记能力,比较简单。

根据所需知识可知,中山装和旗袍是中西合璧的产物,因此③④正确;①项是西装;②项是中国的传统服饰,二者都无法体现中西合璧的特点。

所以答案选C。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·物质生活和社会习俗的变化·服饰的变化

23.称谓的变化能反映了历史的变迁。

“查前清官厅视官之高下,有大人、老爷等名称。

……殊为共和之玷。

嗣后各官厅人员,相称咸以官职,不得再沿前清官厅恶称。

”民国之初的这种变化是由于()

①西方思想的影响②封建制度的结束③五四运动的洗礼④民国政府的提倡

A.①②B.③④C.①④D.②③

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对材料的理解分析能力。

从材料“殊为共和之玷”可以看出,民国初,受西方思想的影响,故①正确;材料“嗣后各官厅人员,相称咸以官职,不得再沿前清官厅恶称”说明民国政府提倡改变,故④正确;辛亥革命推翻封建帝制,而不是封建制度,故②④项错误;所以答案选C。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·物质生活和社会习俗的变化·称谓的变化

24.“消失的旧时光一九四三,在回忆的路上时间变好慢,老街坊小弄堂,是属于那年代白墙黑瓦的淡淡的忧伤……”以上是周杰伦的歌曲《上海1943》中的一段歌词,下列情景在1943年的上海不可能出现的是()

A.青年男女身着西服、婚纱在西式教堂中举办婚礼

B.恋爱中的青年男女把约会地点放在咖啡馆、西餐厅、电影院

C.徐小姐爱好很多,读书、阅读《申报》、看上海当地电视台播放的电视节目

D.一群爱国学生在街头巷角派送传单宣传抗日救国思想

【答案】C

【解析】

试题分析:

注意时间“1943年”,而1958年,北京电视台开始试播,标志中国电视业的诞生,因此在1943年的上海不可能看上海当地电视台播放的电视节目,故C项错误;ABD项正确。

所以答案选C。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·物质生活和社会习俗的变化·社会习俗的变化

25.“送嫁妆”是我国很多地区的特色民俗,下表能够说明()

时期

所送嫁妆

20世纪80年代

被褥、“红包袱”、三门柜、手表、自行车、缝纫机、小型黑白电视机

20世纪90年代

被褥、“红包袱”、高档组合家具、影碟机、彩电、冰箱、摩托车

①保留了传统特色②西式婚礼逐渐被人们接受③改革开放,人们收入增加④品种越来越丰富,越来越现代化

A.①②③ B.①③④C.②③④D.①②④

【答案】B

【解析】

试题分析:

根据题干提供的信息和所学史实“送嫁妆”反映了民间习俗的发展;从“嫁妆”的内容变化看反映了现代化的发展;说明人民生活水平提高,故①③④正确;材料中无法体现出西式婚礼逐渐被人们接受,故②错误。

所以答案选B。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·物质生活和社会习俗的变化·社会习俗的变化

26.晚清福州文人郭柏苍在《沁泉山馆诗》中写道:

“年来通商号令行,穷黎遍享茶山利。

高阜小邱(丘)恣铲除,百万磳田(即山田)一朝弃。

”从中可提取的信息不包括()

A.大批农民弃农经商B.农民种茶收入增加C.农业生产结构变化D.商品经济渗透到农村

【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生解读材料信息和知识的迁移的能力。

从题干中可以看出后两句的大概意思是铲除小山头种茶,原来用来种粮的山田也用来种茶。

所以总的来说是普遍种茶,而不是说放弃土地去经商。

因此,A项重点偏离,全诗重在强调商业的迅速发展带来的变化和好处,A项只道出表象,还似乎暗含贬义,故为错误,BCD项正确。

选A

考点:

经济结构的变动与资本主义的曲折发展·晚清中国经济结构的变化·传统经济结构的变化

27.人民公社化运动造成最严重的后果是:

()

A、片面强调公有制B、不考虑生产力的客观水平

C、追求农业发展的高速度D、挫伤了广大农民的积极性

【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对知识的识记能力,比较简单。

根据所学知识可知,人民公社化运动挫伤了广大农民的积极性,故D项正确;AC项是大跃进运动的影响;B项是人民公社化运动的原因。

所以答案选D。

考点:

中国特色社会主义建设的道路·20世纪50年代至70年代探索社会主义建设道路的实践·人民公社化运动

28.民国元年,上海居民出行的代步工具有可能是()

①自行车②有轨电车③公共汽车④地铁

A.①B.①②C.①②③D.②③④

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。

解答本题要抓住时间限制“民国元年即1912年”,上海地铁是在新中国成立以后才出现的,故不能选④。

所以答案选C。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·交通、通讯工具的进步·交通工具的进步

29.近代诗人黄遵宪曾作诗《今别离》:

“别肠转如轮,一刻既万周……送者未及返,君在天尽头”。

该诗反映了()

A.中国近代居室建筑的西化倾向B.交通工具近代化对人们生活的影响

C.西装传入对中国服饰改革的推动D.西方饮食文化传入对中国传统食俗的影响

【答案】B

【解析】

试题分析:

清从材料看,“双轮驰”“车舟载离别”表明近代汽车、轮船出现,“送者未及返,群在天尽头”意指送行之人未及返回,旅人已经到了天尽头,可见近代交通工具对人们生活影响之深。

A项错误,人口流动加快并非指的人口的大迁徙;CD项自由观念和留学热潮无法体现。

所以答案选B。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·交通、通讯工具的进步·交通工具的进步

30.2008年夏季,人们大多通过电视了解了北京奥运会的比赛盛况,如果在100年前,中国人要在国内关注奥运会,可以利用的大众传播媒介是()

A.广播B.电视C.报刊D.互联网

【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是运用所学知识解决问题的能力。

从材料中可以看出,这一时间点是1908年,根据所学知识可知,ABD项与1908年这一时间点不符,所以答案选C。

考点:

中国近现代社会生活的变迁·交通、通讯工具的进步·报纸

二、材料解析题(本大题共2小题,其中第31题16分,第32题24分,共40分)

31.阅读下列材料(16分)

材料一大户张机为生,小户趁织为活。

每晨起,小户数百人,嗷嗷相聚玄庙口,听大户呼织,日取分金为饕餮计。

大户一日之机不织则束手,小户一日不就人织则腹枵,两者相资为生久矣。

——蒋以化《西台漫记》

请回答:

(1)概括材料三中“大户”与“小户”是什么样的关系?

(4分)反映的经济现象是什么?

(4分)此现象出现的根本原因是什么?

(2分)

观察下面“中国民族资本主义发展曲线图”,并结合材料二回答问题:

材料二、经济史专家认为:

“自鸦片战争以来,近代工业在中国不断增多……,国人致力于实业(指投资近代资本主义工业)……曾出现三次热潮……中国近代(指五四运动前)的社会进步无疑都是以此为基础的。

”

(2)依据上述图示结合所学知识回答一战期间民族资本主义发展状况如何?

并回答其出现的原因?

(6分)

【答案】

(1)关系:

雇佣与被雇佣。

(4分)

说明:

出现了资本主义萌芽。

(4分)

根本原因:

由于社会生产力进步和商品经济的发展。

(2分)

(2)状况:

民族工业有了进一步发展,出现短暂的春天。

(2分)原因:

一战期间,帝国主义暂时放松了对华经济侵略;辛亥革命的作用;有识之士的倡导;实业救国思潮的影响。

(任答其中4点即可得4分)

考点:

古代中国的经济·资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策·