组织管理心理学复习重点.docx

《组织管理心理学复习重点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《组织管理心理学复习重点.docx(31页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

组织管理心理学复习重点

《组织管理心理学》复习重点

第三章组织管理心理学基本理论流派——出发点及理论框架

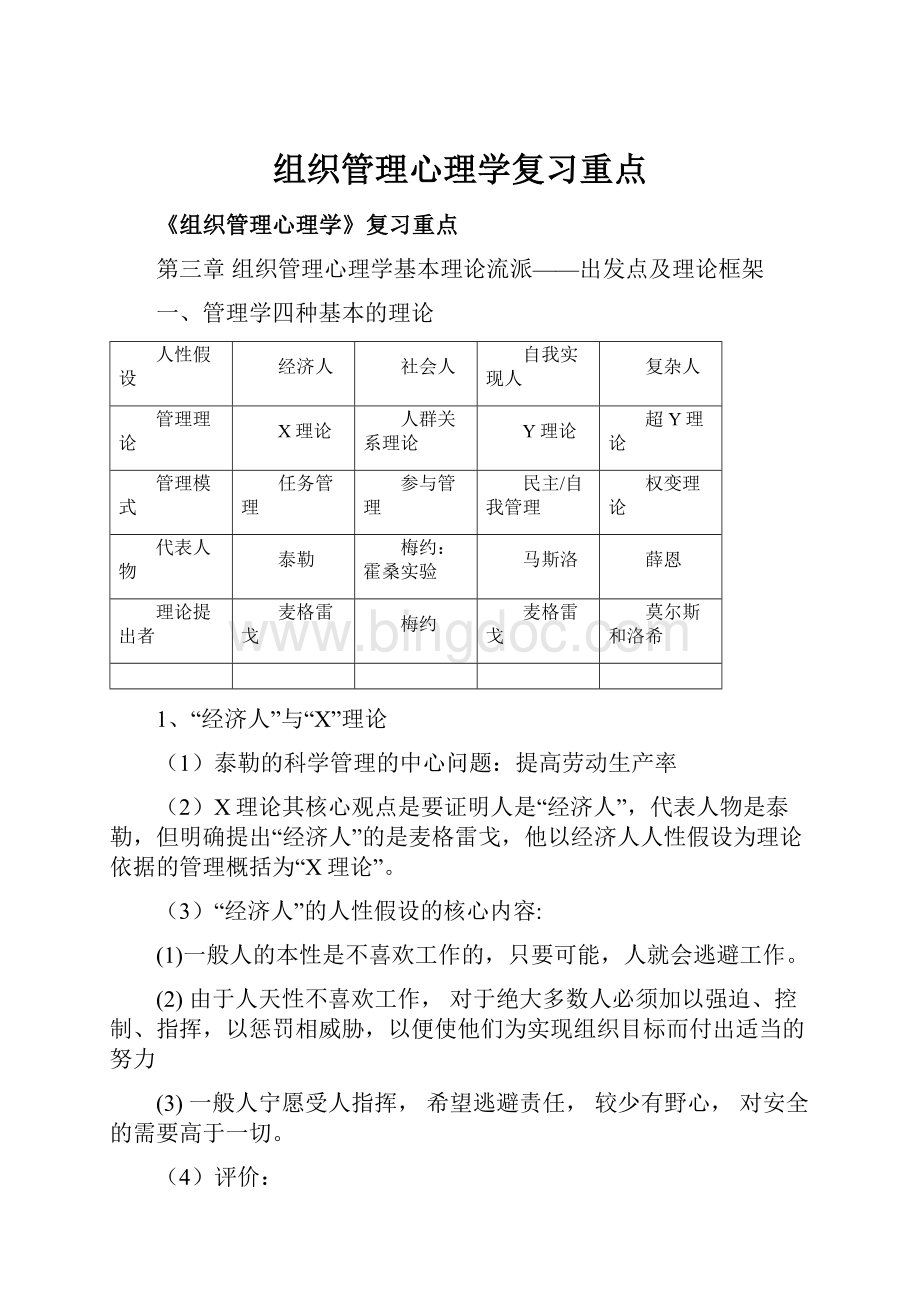

一、管理学四种基本的理论

人性假设

经济人

社会人

自我实现人

复杂人

管理理论

X理论

人群关系理论

Y理论

超Y理论

管理模式

任务管理

参与管理

民主/自我管理

权变理论

代表人物

泰勒

梅约:

霍桑实验

马斯洛

薛恩

理论提出者

麦格雷戈

梅约

麦格雷戈

莫尔斯和洛希

1、“经济人”与“X”理论

(1)泰勒的科学管理的中心问题:

提高劳动生产率

(2)X理论其核心观点是要证明人是“经济人”,代表人物是泰勒,但明确提出“经济人”的是麦格雷戈,他以经济人人性假设为理论依据的管理概括为“X理论”。

(3)“经济人”的人性假设的核心内容:

(1)一般人的本性是不喜欢工作的,只要可能,人就会逃避工作。

(2)由于人天性不喜欢工作,对于绝大多数人必须加以强迫、控制、指挥,以惩罚相威胁,以便使他们为实现组织目标而付出适当的努力

(3)一般人宁愿受人指挥,希望逃避责任,较少有野心,对安全的需要高于一切。

(4)评价:

优点:

把科学的方法用到管理上;实施科学管理的结果是提高了生产效率

缺点:

忽视了人在生产过程中行为活动的心理动机;忽视管理组织的作用,低估统一指挥在管理系统中的作用。

(5)管理方式

(1)管理工作的重点在于提高生产率、完成生产任务,而不是考虑人的感情。

管理就是为完成任务而进行计划、组织、指导和监督。

(目的)

(2)管理只是少数人的事,与一般员工无关。

员工的任务就是听从指挥,努力生产。

(人员)

(3)在奖惩制度上,主要依靠金钱来剌激员工的生产积极性,同时时消极怠工者给予严厉的制裁。

(途径)

2、“社会人”与“人群关系理论”

(1)梅约的社会人假设

●人所受到的最主要的激励来自于社会需要的满足,以及得到和别人的关系及地位上的成就。

●由于工业革命以及工作合理化的结果,许多工作本身原来的意义不存在。

应寻找工作的社会关系意义。

●来自群体中的社会力量对人的影响,比对管理中的激励和控制的影响更大

●人只有在上级满足了他的社会需要和其它要求时,才会对管理作出响应。

(2)人群关系理论

●管理者不应只注意工作、完成生产任务,而应当把注意放在关心人、满足人的社会需要上

●管理者不应当只注意计划、组织和控制等,而应当更重视职工间的人际关系,培养和形成职工的归属感和整体感

●在奖罚方面,提倡集体的奖励制度,而不主张实行个人的奖励制度

●管理者的职能部门不仅要负起组织生产的责任,还应在职工与上级之间充当联络人,注意倾听职工的意见,了解职工的思想感情及时向上级反映

(3)人群关系理论的评价

●“考虑工作”的时代到“考虑人”的时代

●“社会人”的假设认为人际关系对于激发动机和调动积极性比奖励更为重要。

帮助现代企业组织中制定和实行管理制度、决策制度、奖励制度,既克服平均主义,又增进职工内部的团结

●“社会人”的假设不能从根本上改善企业内部的人际关系。

3、“自我实现的人”与“Y理论”

(1)自我实现的人

自我实现的人这一概念最初由美国人本心理学家马斯洛提出。

马斯洛在他的需要层次论中提出:

自我实现是人类需要的最高层次。

所谓自我实现,是指人都需要发挥自己的潜力,表现自己的才能,只有当人的潜力充分发挥出来,才能充分表现出来时,人们才会感到最大的满足。

总之,自我实现的需要就是“人希望越变越完美的欲望,人要实现他所能实现的一切的欲望。

”

马斯洛认为“自我实现的人”具有15种特征,主要包括:

具有敏锐的动察力,思想高度集中,有创造性,不受环境偶然因素的影响,只跟少数志趣相投的人来往,喜欢独居等等。

对于大多数人来说,自我实现只是作为一个奋斗的目标,因为受到社会环境的种种束缚,没有自我实现的条件;真正的自我实现只有极少数人才能达到。

(2)Y理论

●麦格雷戈从“X”理论的对立面提出了“Y”理论

●人并不是天性不喜欢工作的

●人们对参与目标能进行自我指挥和自我控制(惩罚的威胁No)

●报酬中最重要的是自我意识和自我实现的需要得到满足

●逃避责任是经验的结果而不是人的天性

●在现代社会中,一般人的智慧、潜能只是部分得到了发挥

●强调个人目标和组织目标的结合

(3)基于Y理论的管理

●管理重点的转变:

物质刺激→群体作用和人际关系→适宜的工作环境,发挥潜能,自我实现

●管理人员职能的转变:

生产指挥者→人际关系调节者→采访者,创造条件,减少障碍

●奖励方式的改变:

外在需要(生理、安全、归属:

工资、晋升、良好人际)→内在需要(自我实现:

获得知识、增长才干、发挥潜力)

●管理制度的重点的改变:

监督人控制人→改善人际关系→保证职工自我实现

(4)Y理论的评价

优点:

把企业目标与个人目标相结合,重视人的内在精神需要,为员工发挥潜能创造条件,在为组织工作的同时自我实现

缺点:

人非天生懒惰,也非天生勤奋;人的发展不仅是自然成熟的结果,是受社会环境影响

4、“复杂人”与“超Y理论”

(1)复杂人假说要点

薛恩提出了复杂人。

他指出人类的最大需求并不可能都是一样的,而是因人、因时、因地而异的。

不可能有纯粹的“社会人”或“自我实现人”,只有在各种情况下采取不正当手段不同反应的“复杂人”

●人的需要是多种多样的,个体差异

●人在同一时期内会有各种需要和动机

●由于工作和生活条件的变化,人们会不断产生各种新的需要

●一个人在不同单位或同一单位的不同部门工作,会产生不同的需要

●由于人的需要不同,能力各异,对于不同的管理方式会有不同的反应

(2)超Y理论(权变理论)

莫尔斯和洛希在1970年发表《超Y理论》

人们有各种不同的需要,当工作和组织设计适合于这些需要类型时,他们就能最好地进行工作。

没有一套假设能在所有的时间、所有的场合适用于所有的人。

在管理措施上要根据具体的人的不同情况,灵活地才去不同的措施,要因人而异,因事而异,不能千篇一律。

这就叫“应变”或者“权变”。

X理论、人群关系理论和Y理论关于人性的假设,都只在某一方面是合理的,要结合起来考察才是全面的

(3)超Y理论的评价

优点:

含有辩证思想,采取灵活机动的管理措施,可以使得每个人都发挥自己的潜能,最佳绩效。

缺点:

只强调了差异,忽视了普遍性;企业中管理因人而异是不可能实现的

二、霍桑效应的研究内容及揭示的道理

1、试验室照明实验(1924-1927)

研究目的:

各种照明度对工作效率的作用

试验组(照明增加):

产量上升

对照组(照明如常):

产量也上升

有一组照明减少产量也增加

结论:

认为并非照明因素在起作用

2、继电室装配实验(1927-1932)

实验目的总的来说是查明福利待遇的变换与生产效率的关系。

但经过两年多的实验发现,不管福利待遇如何改变(包括工资支付办法的改变、优惠措施的增减、休息时间的增减等),都不影响产量的持续上升,甚至工人自己对生产效率提高的原因也说不清楚。

后经进一步的分析发现,导致生产效率上升的主要原因如下:

(1)参加实验的光荣感。

实验开始时6名参加实验的女工曾被召进部长办公室谈话,她们认为这是莫大的荣誉。

这说明被重视的自豪感对人的积极性有明显的促进作用。

(2)成员间良好的相互关系。

3、访谈实验

研究者在工厂中开始了访谈计划。

此计划的最初想法是要工人就管理当局的规划和政策、工头的态度和工作条件等问题作出回答。

但这种规定好的访谈计划在进行过程中却大出意料之外,得到意想不到的效果。

工人想就工作提纲以外的事情进行交谈,工人认为重要的事情并不是公司或调查者认为意义重大的那些事。

访谈者了解到这一点,及时把访谈计划改为事先不规定内容,每次访谈的平均时间从三十分钟延长到1-1.5个小时,多听少说,详细记录工人的不满和意见。

访谈计划持续了两年多。

工人的产量大幅提高。

工人们长期以来对工厂的各项管理制度和方法存在许多不满,无处发泄,访谈计划的实行恰恰为他们提供了发泄机会。

发泄过后心情舒畅,士气提高,使产量得到提高。

4、群体实验银行报务观察室研究

选择14名男工人在单独的房间里从事绕线、焊接和检验工作。

对这个班组实行特殊的工人计件工资制度。

实验者原来设想,实行这套奖励办法会使工人更加努力工作,以便得到更多的报酬。

但观察的结果发现,产量只保持在中等水平上,每个工人的日产量平均都差不多,而且工人并不如实地报告产量。

深入的调查发现,这个班组为了维护他们群体的利益,自发地形成了一些规范。

“非正式群体”的概念,认为在正式的组织中存在着自发形成的非正式群体,这种群体有自己的特殊的行为规范,对人的行为起着调节和控制作用。

同时,加强了内部的协作关系。

霍桑实验揭示了:

人是“社会人”。

(1)金钱或经济激励只是第二位的,社会心理因素才是头等重要的。

(2)生产效率主要取决于员工的“士气”;

(3)在正式组织中存在着“非正式团体”;

(4)领导者必须重视群体中的人际关系,理解逻辑和非逻辑的行为;善于倾听和理解;在正式组织的经济需要和非正式组织的社会需要之间维持平衡。

三、马斯洛需求层次理论

亚伯拉罕·哈罗德·马斯洛(1908-1970)美国社会心理学家

(1)生理需求—包括食物、水、掩蔽所、性等身体需要;

(2)安全需要—保障身心免受伤害;

(3)爱的需要—包括感情、归属、被接纳、友谊等需要;

(4)尊严需要—包括内在的尊重如自尊心、自主权、成就感等需要与外在的尊重如地位、认同、受重视等需要;

(5)自我实现需要—包括个人成长、发挥个人潜能、实现个人理想的需要。

第四章个体——人格

一、多元智力

(1)提出者:

霍华德·加德纳美国教育心理学家

(2)多元智力的标准

●可测量

●被个体所属的文化所看重

●是个体面临需要发挥创造性或解决问题的挑战时会依靠的力量

(3)多元智力理论

霍华德·加德纳提出了一个超出IQ定义的理论。

加德纳确定了涵盖人类经验范围的许多智力。

每一种能力依据某一社会对它的需要、奖赏以及它对社会的作用,在不同的人类社会中的价值也不同。

加德纳归纳了8种智力。

智力

终端站

中心成分

逻辑-数学

logicsmart

科学家、数学家

洞悉能力和灵敏性、逻辑和数字模式,把握较为复杂的推理

语言

wordsmart

诗人、新闻记者

对词的声音、节律和意义的灵敏性,对不同语言功能的灵敏性

自然主义

生物学家、环保主义者

对种属不同的灵敏性,与生物敏锐交往的能力

音乐

musicsmart

作曲家、小提琴家

产生和欣赏节奏、音高、和颤音的能力,对不同音乐表达形式的欣赏

空间

航海家、雕刻家

准确知觉视觉-空间世界的能力,对人的最初知觉进行操作转换的能力

身体运动

Bodysmart

舞蹈家、运动员

控制身体运动和有技巧地运用物体的能力

人际间(社交)

peoplesmart

心理治疗师、推销员

对其他人的情绪、气质、动机和期望的辨别和恰当反应能力

内心的(自知)

Selfsmart

详细的、准确的自我知识

对自己情绪的感知、区分,并以此指导行为的能力,对自己的力量、弱点、期望和智力的了解

二、情绪智力的内容维度

情绪智力:

察觉自己和他人的感受、进行自我激励、有效地管理自己以及与他人关系中的情绪

提出者:

丹尼尔.戈尔曼美国心理学家/新闻记者

1、自我觉察:

对自己的了解,认识当前的真实感觉

2、自我约束:

控制自己的情绪以利于而不是阻碍手头的工作

3、自我激励:

坚持追求理想中的目标,克服负性的情绪冲动

4、共情:

能够敏感地觉察并理解他人的感受,能够感觉到他人的感受和需要

5、社交技能:

理解社交情境的能力

三、大五人格

大五人格内容和对于工作场景的一些重要预测

核心特质

高分描述

责任心

可依靠的、努力的

情绪稳定

平静的、安全的

宜人性

合作的、热心的

外向性

合群的、对人友好的

开放性

好奇的、智慧的

1、责任心的正性影响

●责任心与工作绩效有最强的正相关

●有责任心的员工为自己设定较高的目标,有较高的绩效期望

●有责任心的人较少旷工

2、其他特质的影响

高情绪稳定性的人在充满压力的情境中更有效率

高宜人性的人能够更有效地处理客户关系、解决冲突

高外向性的人易于获得管理和商业上的成功

对于新经验具有开放性的人更易于精通工作

3、大五人格与管理风格

外倾和开放性的个体一般采用人际管理风格

责任心的个体一般采用策略型的管理风格

四、MBTI的分类及内容

MBTI是由100个问题组成的性格测验,这项测验把人的性格划分为四个维量:

外向或内向(E或I)、感受型或直觉型(S或N),思考型或体验型(T或F),知觉型或判断型(P或J)。

这四种维量可构成16种性格类型。

ESFP表演者

ISFP艺术家

ENFJ教育家

INFJ咨询师

ESTP发起人

ISTP工技者

ENFP倡导者

INFP治疗师

ESFJ推销员

ISFJ保护者

ENTP发明家

INTP学者型

ESTJ行政者

ISTJ稽查员

ENTJ统帅型

INTJ专家型

第五章个体——知觉

一、知觉分类:

直接知觉、间接知觉。

间接知觉的进程:

自上而下。

1、知觉(perception):

知觉是在经验信息的基础上对感觉信息的解释

●是在刺激直接作用于感官时产生的;

●是指对事物的整体的反映;

●是人类认知活动过程的开端。

2、知觉的分类:

直接知觉和间接知觉

直接知觉(directperception):

把知觉看作是从环境中提取相关信息的直接过程

间接知觉(indirectperception):

知觉是较为活跃的和主动的过程;知觉是当前呈现的外部刺激和大脑中已经存在的对外部世界的内部表征两者之间的匹配过程。

3、间接知觉分哪种进程

间接加工过程具体体现在自上而下和自下而上两种对立的过程。

(1)自下而上过程(bottom-up,又称数据驱动过程,data-drivenprocess),是从组成图形或事物的最简单的、最基本的成分开始的。

(2)自上而下过程(top-down,又称概念驱动过程,conceptuallydrivenprocess)认为,较高级的、整体的和抽象的水平影响低级的操作和运行。

二、社会知觉、自利性偏差、选择性知觉、刻板印象、第一印象、月晕效应、投射效应

1、社会知觉:

是指在社会情境中以人为对象的知觉,有时称为人际知觉。

2、社会知觉的常见形式

(1)自利性偏差:

对自己的成功往往做个人归因,对失败做情境归因;而对别人的成功倾于做情境归因,对失败做个人归因。

(2)选择性知觉:

是指人们在某一具体时刻总是以对象的部分特征作为知觉的内容。

(3)刻板印象:

根据某一个人属于哪一类社会团体或阶层,根据这一社会团体或阶层的人的典型行为方式来判断这个人的行为。

(4)第一印象:

在当初接触时给人留下的第一印象。

(5)月晕效应:

当了解一个人时,可能被他的某种突出的特点所吸引,以至于忽视了其他的特点或品质。

(6)投射效应:

是指把别人假想成和自己一样,认为自己有的特质别人也有。

三、归因的分类:

内归因、外归因、个人归因、情境归因、特质归因、情景归因

1、归因理论:

是用以说明人们如果基于不同的解释,便会对行为作出不同的判断。

人在解释行为时,要看行为是由自由意志控制所致——内在归因或个人归因,还是由外部力量所驱使——外在归因或情境归因。

2、归因理论揭示了一些意味深长的现象——归因误差:

(1)由于人们对行为的解释受到对行为者习惯风格的认识的影响,对行为者的成见、偏见,与行为者之间的关系,势必会影响对他的行为的判断。

对自己的行为和对别人的行为的判断不同,具体表现为对成功和失败的归因倾向的不同。

对自己的成功往往做个人归因,对失败做情境归因;而对别人的成功倾向于做情境的归因,对失败做个人的归因。

这种现象又叫自利性偏差。

第六章价值观、态度

一、态的内容及成分

1、态度是对人、客体、事物所持的肯定或否定的评价,反映了对人、客体、事物的感受。

2、态度的成分

(1)认知成分:

个体对于某个事物的信念和信息

(2)情绪成分:

个体对于一个事物的情感——正性的、中性的或者负性的

(3)行为成分:

一个人以一种特定方式对某个事物采取行动的倾向性

二、认知失调理论

1、提出者著名社会心理学家里昂·费斯延格

2、认知失调理论:

任何形式的不一致,都会导致心理上的不适感,这使当事人尝试消除存在的失调,从而消除不适感。

三、PA/NA影响态度

与工作相关的态度形成的前提:

PA/NA

PA是一种正性的人格倾向,这样的人倾向于拥有整体的幸福感和认为自己是快乐而有效地工作。

NA是一种负性人格倾向,这样的人易于神经质、紧张、焦虑、担忧、不安和哀伤。

四、组织承诺的三因素

1、组织承诺的定义:

(1)保持一个特定组织的成员身份的一种强烈期望。

(2)愿意做出较多的努力来代表组织。

(3)对于组织的价值观和目标的坚信和接受。

2、组织承诺的三因素

(1)情感承诺:

员工对组织的情绪依恋、认同感和卷入程度

(2)留任承诺:

员工离开组织而受到损失

(3)规范承诺:

员工感到有责任留在组织中

第七章动机与激励(理论)

一、马斯洛需要层次理论五个层次,它和工作动机的层次结构关系

1、需要层次理论是由马斯洛提出的著名的动机理论。

这个理论认为,人的动机可划分为五个层次:

(1)生理需求—包括食物、水、掩蔽所、性等身体需要;

(2)安全需要—保障身心免受伤害;

(3)爱的需要—包括感情、归属、被接纳、友谊等需要;

(4)尊严需要—包括内在的尊重如自尊心、自主权、成就感等需要与外在的尊重如地位、认同、受重视等需要;

(5)自我实现需要—包括个人成长、发挥个人潜能、实现个人理想的需要。

2、动机的概念:

是指人从事某种活动、为某一目标付出努力的意愿,这种意愿取决于目标能否以及在多大程度上满足人的需要。

3、工作动机的层级结构:

二、赫兹伯格双因素理论:

激励因素、保健因素。

满意的对立面是没有满意,不满意的对立面是没有不满意

激励-保健理论是由心理学家弗雷德里克·赫兹伯格提出的

激励因子:

成就感、别人的认同、工作、职责、进步、个人成长等因素同工作满足有关,被称作激励因子,具备这些因素可以令人满意,但不具备这些因素也不致令人不满,而是没有满意。

保健因子:

组织政策、管理者的行政措施、督导方式、人际关系、工作条件与环境、劳动报酬等因素与工作中的不满有关。

一些因素解决不当会导致不满,但即使解决好了至多也只是没有不满而已。

三、奥德弗尔的ERG理论与马斯洛的五层次需要理论的联系

1、ERG理论:

克雷顿·奥德弗尔对马斯洛的需要层次理论进行了修订,使之与实证研究的结果一致化。

所谓ERG是指奥德弗尔提出的三种核心需要:

1)生存需要,指维持生存的物质条件,相当于马斯洛的生理与安全需要;

2)关系需要,指人维持重要人际关系的欲望,相当于马斯洛的爱和尊严的需要;

3)成长需要,指追求自我发展的欲望,相当于马斯洛的自尊与自我实现需要。

奥德弗尔的理论并不只是把马斯洛的需要层次化简为三大类,ERG的理论特点还在于:

各种需要可以同时具有激励作用;如果较高层次需要不能得到满足的话,对满足较低层次需要的欲望就会加强。

比较起来,ERG理论要灵活变通得多,而不是像马斯洛那样僵化地对待各种层次的需要。

人们可以同时去追求各种层次的需要,或者,在某些限制下,在各种需要之间进行转化。

ERG理论在这里蕴含了一个“挫折-退化”维度:

在高层需要得不到满足时,转入低层需要,而不是停顿于原来的层次。

2、区别:

(1)需要的连续体

(2)高层需要无需在低层需要满足之后

(3)挫折——退缩(frustration-regression)通路

四、麦克里兰的“三重需要理论”

三重需要理论:

戴维·麦克里兰提出了“三重需要理论”,认为人有三种重要的需要:

1)成就需要——追求优越感的驱动力,或者在某种标准下追求成就感、寻求成功的欲望;

2)权力需要——促使别人顺从自己意志的欲望;

3)亲和需要——寻求与别人建立友善且亲近的人际关系的欲望。

五、目标设置理论的内容及运用方法

提出者:

爱德温·洛克

1、目标设置理论:

当一个工作具有明确的目标时,它具有较大的激励作用。

爱德温.洛克指出:

目标使人们知道他们要完成什么工作,以及必须付出多大努力才能完成。

这种目标的明确性能提高绩效,尤其是当目标相对较困难又可以实现时,能比简单的目标更能导致较高的绩效。

2、目标设置理论建议在组织管理中采取目标明确化,而不是简单地告诉员工“请尽你的最大努力去做”,同时在工作中应及时给予反馈,说明与目标的距离。

更进一步说,对于某些工作,如果能让员工参与目标的设置而不是仅由管理人员规定,可增强目标的合理性、可接受性,增加员工对目标的认同,因而会产生更大的激励作用,提供工作绩效。

对于那些难度较大的工作任务,尤其是如此。

当然,并不是任何工作都适于让员工参与设置。

另外,也还没有研究证明目标明确化可提高员工的工作满足感。

六、弗罗姆的动机期望理论具体的应用方法

提出者:

维克多·弗罗姆

动机期望理论:

人们之所以采取某种行为(如努力工作),是因为他觉得这种行为可以有把握达到某种结果,并且这种结果对他有足够的价值。

用公式来表示就是:

动机激励水平=效价(效果的可能性)×期望(效果的价值)

效价:

个体对一个具体结果的偏好强度。

期望:

一个具体的行为或者努力可以导致特定结果的可能性。

七、公平理论的应用方法

在组织中,对员工赋予的责任、职权、给予的薪水、待遇,晋升、提拔的速度等因素所造成的公平性,对激励员工的工作起着重要的作用。

公平的评判有许多因素和角度。

一类是纵向比较:

1)组织内自我比较。

在统一组织中把自己现在和过去的工作和待遇进行比较。

2)组织外自我比较。

把自己在不同组织中的工作和待遇进行比较。

另一类是横向比较,这是把自己的工作和回报与同一时间其他人的工作和报偿相比较。

1)组织内他比,与本组织内其他人的工作和报偿相比。

2)组织外他比,与其他组织中的人比较。

所有这些不公平都会挫伤一个人的工作积极性。

如果不恰当地运用薪水、奖金、晋升等手段,不但不会受到激励效果,反而会打击积极性,降低生产率。

从公平理论来看,人们不仅关心自己的绝对报酬,而且关心自己和他人在工作和报酬上的相对关系。

八、归因理论含义

提出者:

弗里茨·海德

秉性归因(dispositionalattribution):

人格特质、动机、能力

情景归因(situationalattribution):

社会、他人

九、内控员工与外控员工

内控的员工:

自己的能力、技能或努力来影响工作结果

外控的员工:

结果是不能自己控制的,运气或者任务难度决定了结果

十、奥德弗的GRE需要、马斯洛的五层次需要以及赫兹伯格的双因素理论的关系

第八章激励在管理实践中的具体应用

一、激励理论、目标管理理论、目标设置理论的运用

1、目标管理(managementbyobjectiveMBO)

基本核心:

强调组织群体共同参与制定具体的、可行的且能够客观衡量效果的目标。

目的:

通过目标来管理员工

目标管理的四个要素:

(1)目标具体化:

是指明确、具体地描述预期的成果。

(2)决策参与:

是指目标并不是由上级单方面指定而由下级部门依从执行的。

(3)限期完成:

是指要规定目标完成的期限,比如半年、一年等。

(4)绩效反馈:

是指不断向员工指出目标的实现程度或接近目标的程度。