宁夏大学附属中学学年高二下学期第二次月考历史试题.docx

《宁夏大学附属中学学年高二下学期第二次月考历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁夏大学附属中学学年高二下学期第二次月考历史试题.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

宁夏大学附属中学学年高二下学期第二次月考历史试题

宁夏大学附属中学2013-2014学年高二下学期第二次月考历史试题

1、汉景帝时,景帝的弟弟梁孝王入宫晋见,皇帝相当亲热,得知梁孝王有五位儿子,但赐给他们五人侯爵之位,并赏赐许多物品。

梁孝王死后,景帝将梁孝王所遗之国分为五份,每位侯爵一份,又把他们的爵位通通提升为王。

历史学者读到这故事,最恰当的解释是()

A.皇帝友爱兄弟,也疼爱子侄

B.用提升其子孙爵位的方式来削弱封国实力

C.加强位于边境的梁国屏障功能,以抵御外患

D.皇帝推行开发边疆政策,使边境国梁国迅速发展

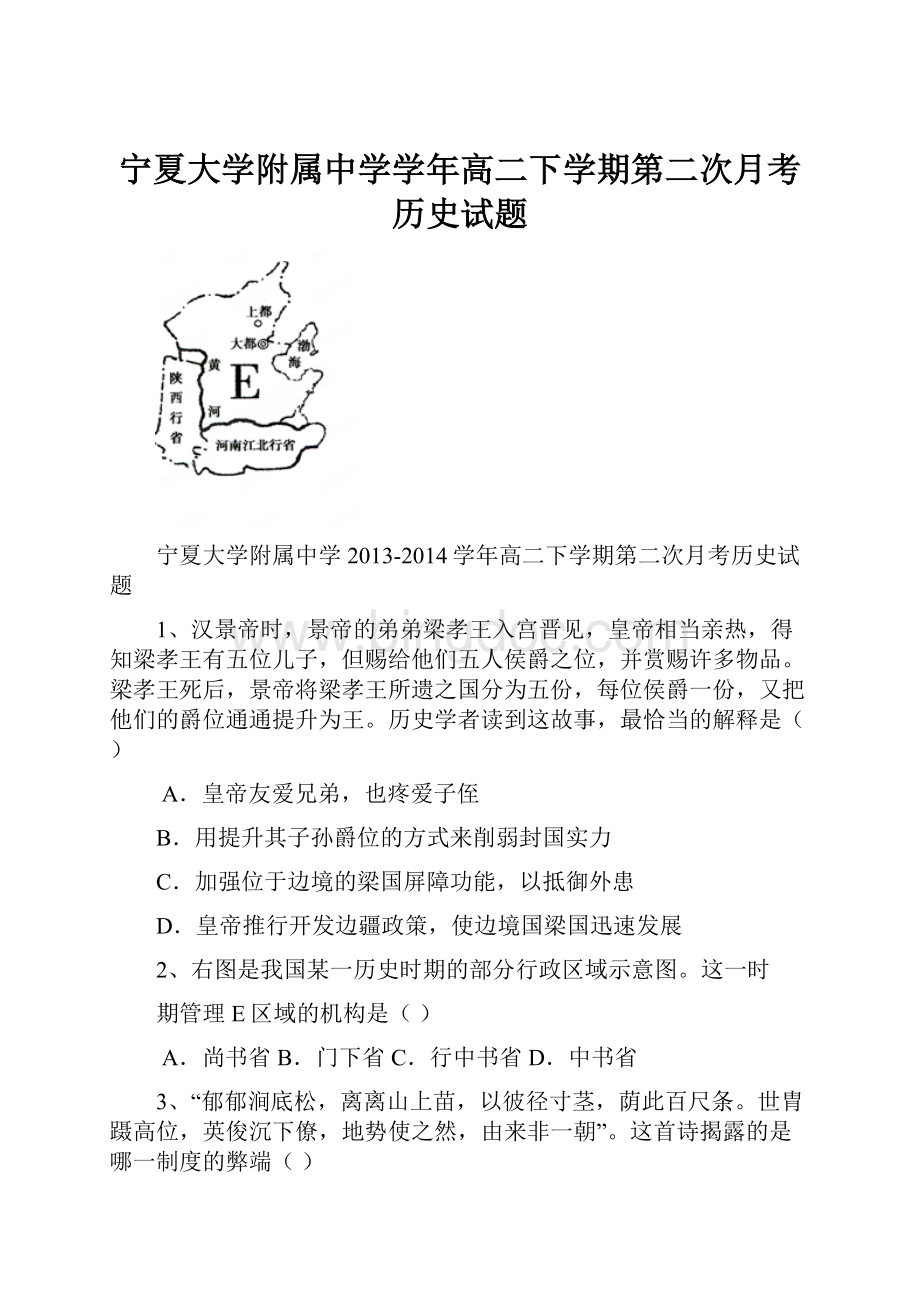

2、右图是我国某一历史时期的部分行政区域示意图。

这一时

期管理E区域的机构是()

A.尚书省B.门下省C.行中书省D.中书省

3、“郁郁涧底松,离离山上苗,以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚,地势使之然,由来非一朝”。

这首诗揭露的是哪一制度的弊端()

A.井田制B.察举制C.九品正中制D.代田法

4、记载:

“(汉)文帝十三年,以御史不奉法,不失其职,乃遣丞相史出刺并督监察御史”。

《新唐书·百官志》记载:

左右丞“掌辩六官之仪,纠正省内,劾御史举不当者”。

《金史》记载:

“已卯,制纠弹之官知有犯法而不举者,减犯人罪一等科之,关亲者许回避”。

上述材料说明()

A.弹劾是中国古代监察的一项重要权力

B.中国古代监察制度重视监察官员的素质

C.中国古代监察机构的权力来自皇权

D.中国古代监察制度逐步走向完善与成熟

5、亚里士多德说:

“人是城邦的动物……也就是政治的动物。

”这一观点主要强调()

A.城邦制下公民视城邦治理为已任B.城邦制是专制统治

C.古希腊只重政治而轻文化D.城邦制度压抑人性

6、“民主”一词源于古希腊语“demos”,意为人民。

在我国先秦经典《尚书》中曾多次提到“民主”,如“天惟时求民主,乃大降显休命于成汤”,意即“上天为民求主,天降大任于成汤,使为民主”。

这说明()

A.古代中国的民主政治早于西方B.古代中国的民主政治源于西方

C.商朝政治具有民主特征D.古代东西方民主存在本质区别

7、1968年美国总统候选人乔治·华莱士在评论美国的政党政治的时候说:

“在两党之间没有价值一角钱的区别”。

对此理解正确的是()

A.强调两党政治的公开透明性B.否认了美国两党政治的作用

C.两党自产生之日起的公开透明性D.两党代表的阶级利益具有一致性

8、1875年《法兰西第三共和国宪法》规定“立法权由众议院和参议院两院行使。

参议院由间接选举产生,众议院用普选方式选出”。

此规定体现的原则主要是()

A.三权分立B.天赋人生C.社会契约D.人民主权

9、有一位学者曾经这样评论某国政治制度的演讲历程:

“较少的腥风血雨,较少的声色俱厉,较少的深思高论,只有一路随和,一路感觉,顺着经验走,绕着障碍走,怎么消耗少,怎么发展快就怎么走……温和中包含着刚健,渐进中累积着大步”。

这一评论最符合()

A.英国君主立宪制的形成历程B.德国君主立宪制的形成历程

C.美国总统共和制的形成历程D.法国共和制的形成历程

10、1802年拿破仑发表演说:

“现在有了一个政府,有了各种权利机构,但此外全国还剩下什么呢?

一盘散沙。

……如果我们不在法国的土地上放下大堆大堆的花岗石作为基础,我们是建立不起共和国的”,以上材料反映拿破仑()

A.竭力维护共和制B.力图强化中央集权

C.企图复辟封建帝制D.力主对外扩张,建立一统欧洲的大帝国

11、在德意志帝国里,皇帝有权任命帝国首相和官员,有权召集和解散议会。

军官均由皇帝任命,将军的地位高于政治家,议员都被讥笑为“绵羊脑袋”。

被称为“骑士皇帝”的德皇威廉二世发出的第一道圣旨就是“致我的军队”。

上述材料所反映的实质是()

A.帝国具有浓厚的专制主义和军国主义色彩B.帝国的皇权高度集中

C.帝国的文官职位低于武官D.帝国的社会制度日趋倒退

12、美国公使田贝说:

“事实上,外国公使已成为中国政府不可分割的一部分。

……从此可以任意斥责一切对待外国人不称职的中国官吏”。

这种状况应出现于()

A.《南京条约》签订之后B.《北京条约》签订之后

C.《马关条约》签订之后D.《辛丑条约》签订之后

13、史学家郭廷以指出:

“武昌革命是由新军先发,谘议局附从,继起各省,大致相同。

新军所恃的是实力,谘议局凭藉的是政治社会声望。

谘议局议员一向多属立宪派……”这反映出()

A.同盟会领导了各省的起义B.立宪派的参与有利于革命发展

C.新军对辛亥革命起到指导作用D.武昌起义得到所有省份的支持

14、近代上海开埠以后,城市急剧扩大、人口迅速膨胀,形成了清朝县衙、外国租界、青红帮会“三分天下”的格局,但是同样开埠的广州却没有此类现象。

对此解释正确的是()

A.列强逐步控制上海,实施“以华治华”政策

B.清政府放弃了上海的行政权

C.太平天国进攻上海,导致局势混乱

D.上海原有的地方机构级别过低,无法承担城市发展的职能

15、美国历史学家费正清在《伟大的中国革命》中写到:

“鸦片战争的发生意味着中国拒绝在外交平等和对等贸易的基础上参加国际大家庭。

结果导致英国使用武力。

”这一观点()

A.用全球史观正确分析了鸦片战争爆发的原因

B.用文明史观客观评价了英国发动侵略的影响

C.说明新史观推动了史学研究的新发展

D.说明研究者的立场与视野影响史学研究的结果

16、有人说:

“对于西方的挑战,中国的反应之所以迟钝,是由于中国社会在19世纪中叶面临很不平常的历史环境。

内部事务万分火急,至于对西方的挑战,则可以暂缓一步”。

为此当时的中国政府()

A.屈辱求和,签订《南京条约》B.与列强勾结,共同镇压太平天国运动

C.割地、赔款,允许列强在华投资设厂D.推行“新政”,实行“预备立宪”

17、20世纪初,中国出现“文明排外”的思想。

其直接原因是()

A.对义和团运动盲目排外的反思B.对西方列强侵略的认识逐渐全面

C.西方启蒙思想在中国的广泛传播D.新文化运动中民主思想的影响

18、洪秀全定都南京后,规定只有太平天国编纂和“旨准颁行”的“真道书”才能在世上流通,“当今真道书者三,无他也,《旧遗诏圣书》(《圣经旧约》)、《新遗诏圣书》(《圣经新约》)、《真天命诏书》也”,其他所有的书都在查禁之列。

由此可见他()

A.彻底排斥中国的传统文化B.赞赏西方的宗教和政治制度

C.未能摆脱皇权思想的影响D.在全中国范围内推行愚民政策

19、1925年底到1926年初,毛泽东对中国革命的基本观点是:

工业无产阶级是革命的“主力军”……1927年毛泽东则大声疾呼:

“国民革命需要一个大的农村变动……一切革命同志都要拥护这个变动,否则他就是反革命。

”这一变化的背景是()

A.北伐战争胜利进军B.中国共产党开始独立领导武装斗争

C.工农武装割据思想基本形成D.毛泽东确立了在党中央的领导地位

20、遵义会议是中共从幼稚走向成熟的标志,因为它表明中共()

A.排除了共产国际对中国革命的干扰

B.开始独立运用马克思主义的原理解决中国革命的重大问题

C.事实上确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导

D.找到了中国革命取得胜利的正确途径

21、2009年2月21日发表的题为“‘重庆谈判’三巨头合影照首次披露”的文章,刊载了1945年9月重庆谈判期间,毛泽东、美国大使赫尔利、蒋介石三人合影。

对此透露的信息分析正确的是()

A.国共两党在美国斡旋下实现联合

B.美国介入国共两党关于中国前途命运的谈判

C.国共两党都对美国的斡旋寄予厚望

D.《双十协定》是在美国的导演下按照美国的意愿签订的

22、“自有民国,八年以来,未见真民意、真民权,有之,自学生此举始耳”。

康有为此语称赞的是()

A.二次革命B.新文化运动C.五四运动D.护国运动

23、从右图中,你能获取的历史信息是()

A.正面战场始终是抗日战争的主战场

B.国共合作是抗战胜利的根本保证

C.国民党军队成为抗战的中流砥柱

D.抗战前期国民党军队比较积极抗战

24、毛泽东在《井冈山的斗争》中写道:

“土地分配的标准:

以乡为分配土地的单位。

所有乡村中男女老幼,一律平分。

现依中央办法,改以劳动力为标准,能劳动的比不能劳动的多分一倍”。

这一变化的主要目的在于()

A.完成反封建的民主革命B.实现“平均地权”的理想

C.发展生产以巩固根据地D.争取农民参加革命战争

25、有史学家认为,戊戌变法、辛亥革命、五四运动接连发生,层次分明地连在一起,形成一场“总运动”。

这场“总运动”的基本趋势是()

A.传统文化向近代文化的转型B.技术、制度、文化渐次转型

C.由农耕经济向工业化的飞跃D.政治上由专制向民主化转变

26、1947年的最后一天,蒋介石在日记中写到:

“本月忧患最深……各方告急与失败之报,几如雪片飞来,蓐食宵衣,兢兢业业,未敢或懈,自省俯仰无愧,信道益笃,成败利钝,一惟听天命而已。

”造成蒋介石“忧患最深”的主要原因是()

A.人民解放军粉碎了国民党的重点进攻

B.人民解放军的反攻作战取得节节胜利

C.人民解放军在东北地区发动战略决战

D.政治协商会议通过有利于人民的决议

27.1871年学者兼诗人王阁运在游玩北京某地后,曾题诗:

“玉泉悲咽昆明塞,惟有铜犀守荆棘。

青芝岫里狐夜啼,绣漪桥下鱼空泣。

”此诗中造成“玉泉悲咽”的直接原因是()

A.第二次鸦片战争B.甲午中日战争

C.辛亥革命D.日本全面侵华战争

28.1851年,正当伦敦世博会召开,宣布资本主义工业革命正以雷霆万钧之力重塑欧洲乃至全球经济和社会形态时,已经有人在解剖它的病灶,预备提前宣判它的死刑了。

该事件是指()

A.马克思发表《共产党宣言》B.卢梭发表了《社会契约论》

C.在中国兴起太平天国运动D.在法国发生巴黎公社革命

29.梯也尔在1871年8月就任法兰西第三共和国总统之后,与君主派及共和派辩论时说:

“共和制存在着,它是国家的合法政体。

要求别的东西,将引起一场新的革命,并且是最可怕的革命。

”其中“最可怕的革命”指的是()

A.各种政治派别间激烈的斗争B.农民阶级的暴动与起义

C.无产阶级建立新政权的斗争D.封建顽固势力的复辟

30.“俄国十月革命不是马克思主义原本意义上的社会主义革命,即资本主义已经不能容纳生产力的发展而被社会主义取代的革命,而是在俄国以资本主义方式进行的传导型现代化受到阻碍的背景下发生并取得成功的。

”该材料反映十月革命的伟大意义在于()

A.是列宁主义的伟大胜利B.建立了世界上第一个社会主义国家

C.开创了现代化的新模式D.推动了殖民地半殖民地的独立运动

高二历史答题卷

一、将选择题答案填在下面表格中(每小题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

二、非选择题(40分)

31、(20分)阅读下列材料,回答问题:

材料一:

“没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣”。

皇帝赦令具有法律的效力。

奴隶和隶农必须无条件服从主人,服从“命运”的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。

材料三:

中华民国以参议院,临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

中华民国之立法权,以参议员行之。

……临时大总统、副总统由参议院选举之。

临时大总统代表临时政府,总揽政务。

……国务员辅佐临时大总统,负其责任,国务员于临时大总统提出法律案,公布法律,及发布命令时,须副署之。

法院依据法律审判民事诉讼及刑事诉讼。

参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以议员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可弹劾之。

——1912年《中华民国临时约法》

(1)材料一反映的思想内容有哪些?

结合所学知识,指出这些思想在美国1787年宪法中有何残余?

(6分)

(2)请指出材料二、三两部宪法所反映的共同原则,并根据材料二中的相关知识来具体说明这种原则。

(8分)

(3)材料二、三两部宪法关于总统的权力的规定有何不同?

请根据当时中国的形势分析造成这种不同的原因。

(6分)

32、(20分)中日两国政府为了克服不时干扰双边关系的历史问题,2006年起开展共同研究计划,各自派出10名历史学家,一起研究两千年来的中日关系。

2010年1月30日,中日共同历史研究中方委员会在北京公布了《中日共同历史研究报告》(以下简称《报告》)。

《报告》显示,中日学者对历史问题的认识有所接近。

阅读以下材料,回答问题。

材料一:

日本学者井上清在《日本历史》中写道:

“公元702年到777年,(日本)曾派使节到唐朝达6次之多。

使节的船队大体为四艘。

每次都有大批留学生随行,大使以下留学生和水手多达四五百人。

"中国史学家周一良在《中日文化关系史论集》中说:

“奈良的贵族……举凡学术、技术、文艺、音乐以及佛教和佛教庙宇的建筑、雕刻、绘画、以及有关服饰、器皿、生活方式都在学唐朝。

他们的头脑一刻也不忘记“在唐国”。

只要是唐朝的东西,无论什么都要尽快地引进来——这是企图让人们看到,日本也是不亚于唐朝的国家”

(1)根据材料一,结合所学知识,日本多次向中国派遣大规模使节船队的目的是什么?

推动中日交往频繁的重要因素有哪些?

(6分)

近代历史上所有的侵略都是天皇号召、国民效忠参与下完成的,天皇不谢罪,个人绝不认罪;若天皇投降,全体臣服。

(2)材料二中日本报纸《时事新报》报道的是中日的什么战争?

根据材料三,说明为何日本军队在战争中对平民如此残忍地大开杀戒。

(4分)

(3)日本报纸《时事新报》的战地新闻报道的发现有何意义?

(4分)

材料四:

在二战结束50周年的时刻,我们愿向全世界所有在战争中的受难者,表示哀悼。

我们回顾世界现代史上殖民统治和侵略的种种行为,我们承认过去进行这类行为和给其他国家公民特别是亚洲人民所造成的痛苦的事实,深表遗憾。

我们作为国会议员,必须放弃我们对这场战争的不同观点,吸取教训,协助建设一个和平的国际社会。

——日本众议员1995年6月9日《终战决议》

(4)据材料四及所学知识,分析说明日本众议院1995年6月9日的《终战决议》为什么是错误的。

(6分)

高二历史答案

一、选择题(每小题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

B

D

C

D

A

D

D

D

A

B

A

D

B

D

D

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

B

A

C

A

B

B

C

D

C

D

B

A

A

C

C

二、非选择题(40分)

(2)中日甲午战争;不知有罪、天皇号召、国民效忠。

(4分)

(3)成为昔日日本侵略中国,犯下滔天罪行的又一罪证;为中国人民反思战争,研究当时历史提供了有力资料。

(4分)

(4)决议连谢罪、道歉、发动侵略战争的字样都不肯写上,说明没有认罪的诚意和否认日本侵略历史;决议使用“种种行为”和“所有受难者”等含糊词语,回避日本发动侵略战争的性质;决议鼓吹放弃“对这场战争的不同观点,吸取教训”,以历史观和战争观为歪曲历史辩解。

(6分)

高二历史答案

一、选择题(每小题2分,共60分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

B

D

C

D

A

D

D

D

A

B

A

D

B

D

D

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

B

A

C

A

B

B

C

D

C

D

B

A

A

C

C

二、非选择题(40分)

31、

(1)宣扬君权神授;保护奴隶制度。

美国独立后没有废除奴隶制度,存在种族歧视。

(6分)

(2)分权与制衡原则。

分权原则;规定立法、行政、司法权分属国会、总统、最高法院。

制衡原则:

国会通过的法案须由总统批准;总统任命官员须由国会批准;法院法官由总统任命;最高法院可以宣布国会的法案违宪。

(8分)

(3)中华民国总统权力受总理的制约,而美国没有这一规定。

《中华民同临时约法》规定总统权力受制约,主要是为了限制袁世凯的权力。

(6分)

32、

(1)目的:

加强与唐朝的政治联系,学习唐朝先进文化。

因素:

唐朝统一强盛,文化处于世界领先地位;唐朝对外采取较为开放的政策;日本当时落后、政府民间都重视向先进国家学习;中日之间海上交通技术的改善。

(6分)

(2)中日甲午战争;不知有罪、天皇号召、国民效忠。

(4分)

(3)成为昔日日本侵略中国,犯下滔天罪行的又一罪证;为中国人民反思战争,研究当时历史提供了有力资料。

(4分)

(4)决议连谢罪、道歉、发动侵略战争的字样都不肯写上,说明没有认罪的诚意和否认日本侵略历史;决议使用“种种行为”和“所有受难者”等含糊词语,回避日本发动侵略战争的性质;决议鼓吹放弃“对这场战争的不同观点,吸取教训”,以历史观和战争观为歪曲历史辩解。

(6分)