森林昆虫学复习资料参考1.docx

《森林昆虫学复习资料参考1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《森林昆虫学复习资料参考1.docx(32页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

森林昆虫学复习资料参考1

森林昆虫学复习资料(参考)

绪论

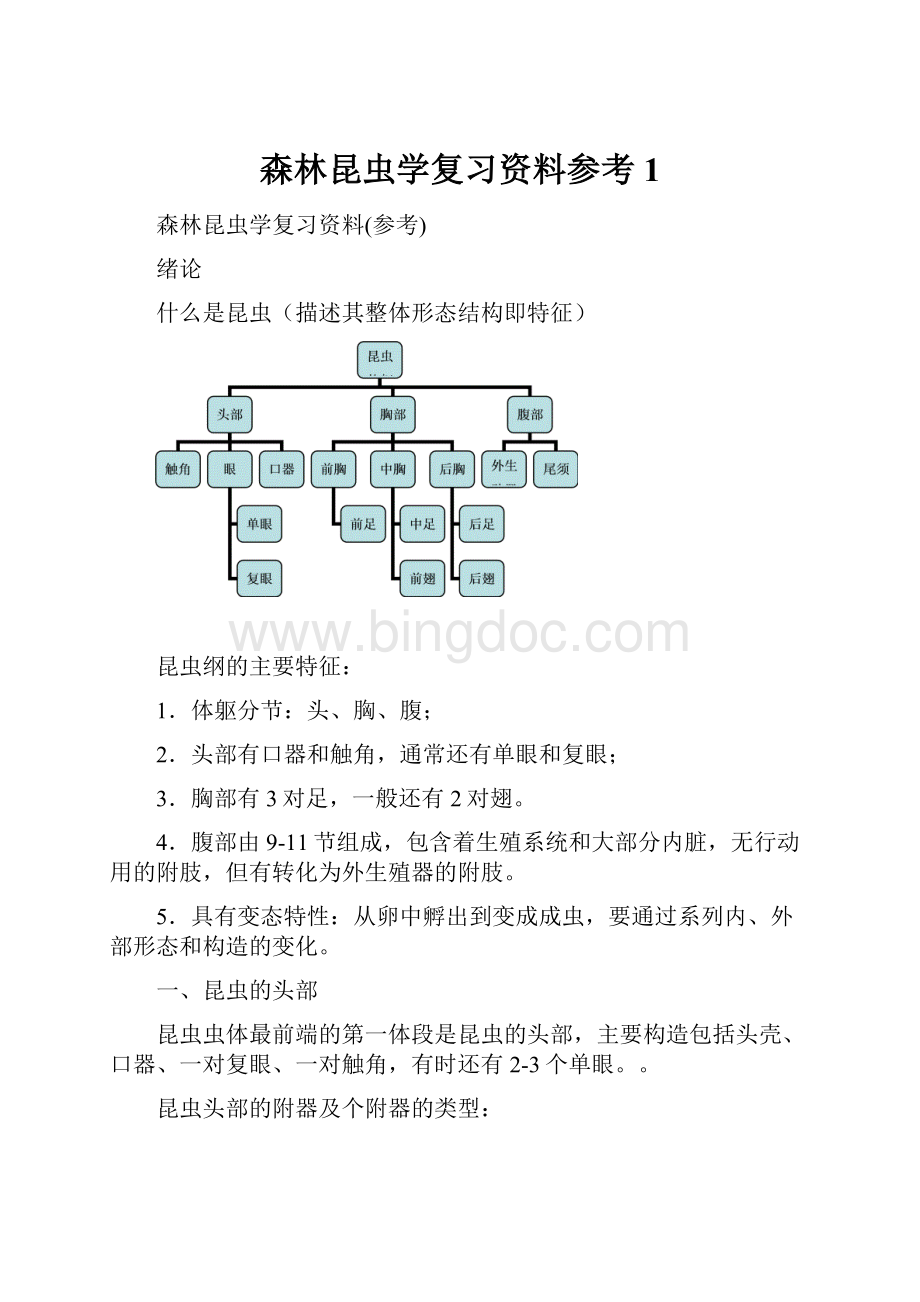

什么是昆虫(描述其整体形态结构即特征)

昆虫纲的主要特征:

1.体躯分节:

头、胸、腹;

2.头部有口器和触角,通常还有单眼和复眼;

3.胸部有3对足,一般还有2对翅。

4.腹部由9-11节组成,包含着生殖系统和大部分内脏,无行动用的附肢,但有转化为外生殖器的附肢。

5.具有变态特性:

从卵中孵出到变成成虫,要通过系列内、外部形态和构造的变化。

一、昆虫的头部

昆虫虫体最前端的第一体段是昆虫的头部,主要构造包括头壳、口器、一对复眼、一对触角,有时还有2-3个单眼。

。

昆虫头部的附器及个附器的类型:

触角:

位于额区两复眼间的一对触角窝内,由梗节、鞭节、柄节、触角窝组成,是主要的感觉器官,具有触觉和嗅觉功能,能感受分子的微小刺激。

主要的类型有:

刚毛状(蜻蜓、蝉)、丝状(蟋蟀、竹蝗)、念珠状(白蚁)、锯齿状(叩头虫、芫菁)、羽毛状(毒蛾)、栉齿状(甲虫、蛾类雌虫)、肘状(蜜蜂、蚂蚁)、锤状(郭公虫、瓢虫)、环毛状(雄蚊)、具芒状(蝇类)、球杆状(蝶类)、鳃片状(金龟子)。

眼:

分为单眼和复眼,是昆虫的视觉器官,基本够造相同。

复眼由好多的小眼集合成,小眼由集光器和感受器两部分组成。

单眼可以分辨光线的强弱,不能看清物体的形状,复眼可以分辨近距离的物体,能看清物体的形状。

单眼分为背单眼和侧单眼两种。

有是复眼有时分为上下两群。

口器:

是昆虫的取食部分,主要有咀嚼式、虹吸式、刺吸式、刮吸式、嚼吸式、舐吸式、锉吸式。

咀嚼式口器:

由上唇、上颚、下颚、下唇和舌五部分组成,在演化上最为原始,各部分构造比较完整(蝗虫、白蚁)

虹吸式口器:

上鄂退化,下颚和外鄂叶十分发达,变成螺旋卷曲的喙。

(蝶、蛾类的成虫)

刺吸式口器:

主要构造极度延伸,呈针状,适于穿刺,吸取动植物的组织液,下唇延伸为分节的喙。

(蚊、蝉、蝽)

刮吸式口器:

刮破寄主组织,然后吸允流出来的血液(牛虻)

嚼吸式口器:

具有强大的上颚,可以咀嚼固体食物,又有适于吸允花蜜的构造(蜜蜂)

舐吸式口器:

吸取暴露在外的液体食物或微粒固体物质(蝇类)

锉吸式口器:

为蓟马类昆虫所特有

头式:

下口式(螽斯)、前口式(步行虫)、后口式(蝉)。

二.昆虫的胸部

胸部是昆虫体躯的第二体段,由三节组成,依次为前胸、中胸、后胸,每个胸节有一对附肢,即前足,中足、后足,中胸和后胸背面两侧常各具一对翅,呈为前翅和后翅。

每一胸节都由背板、腹板、侧板(两块)组成。

前翅在中胸上,后翅在后胸上。

昆虫胸部的附肢及附器的类型

1、足是胸部的附肢,生在胸部侧下方的基节窝内,由基节、转节、腿节、胫节、跗节、前跗节组成。

跗节中垫及爪垫具有感觉器。

主要类型:

步行足(步甲、瓢虫)、跳跃足(蝗虫、蟋蟀后足)、捕捉足(螳螂)、开掘足(蝼蛄的前足)、游泳足(龙虱后足)、携粉足(蜜蜂的后足)、抱握足(雄性龙虱的前足)等。

2、翅昆虫的翅是由胸部背板向两侧延伸成的背侧叶或气管鳃演化而来。

翅具有四个区:

腋区、轭区、臀前区、臀区。

具有三个角为肩角、顶角、臀角,有两个褶为臀褶和轭褶。

翅多为膜质,具有很多起骨架作用的翅脉,翅脉有纵脉和横脉之分。

翅的类型:

复翅、鞘翅、半鞘翅、平衡棒、缨翅、鳞翅、毛翅、膜翅等。

3、假想脉序图

4、翅连锁

昆虫在飞行时,前后翅借特殊的构造相互连接,以保持飞行动作的一致,这种连接构造称为翅连锁器。

具有如下5种常见的翅连锁方式。

P18

翅轭型:

前翅后缘基部的指状突挟持后翅前缘。

如蝙蝠蛾。

翅褶型:

后翅前缘的耳状卷褶钩挂于前翅的卷褶上。

如同翅目昆虫。

翅钩型:

后翅前缘中部的钩列下挂于前翅后缘的卷褶上。

如膜翅目昆虫。

翅缰型:

后翅基部1-3根长刚毛(翅缰)钩挂前翅腹面Cu脉上的短刚毛列或鳞毛上(翅缰钩=安缰器)。

如多数蛾类。

翅贴型(翅抱型):

后翅肩区扩大贴附于前翅后缘下。

如枯叶蛾、天蚕蛾及蝶类。

三.昆虫的腹部

通常由9—11节组成,除末端几节具有尾须和外生殖器外,一般没有附肢。

第l-8节两侧常各具有气门一对。

产卵器

四、昆虫的体壁结构及其作用

1.底膜2.皮细胞层3.表皮层

(1)内表皮:

最厚,质地柔软而有延展性

(2)外表皮:

质地坚硬,致密

(3)上表皮:

最薄,结构最复杂,一般由内向外分为:

角质精层、蜡层和护蜡层3层,

体色:

色素色、结构色和混合色三种。

体长:

昆虫的体长是指头部的最前端到腹部末端的长度,不包括头部的触角、口器和腹末尾须及外生殖器等的长度。

翅展是指翅展开时,两前翅翅尖之间的直线距离。

昆虫的内部器官及其功能

1体腔即血腔:

血液在循环过程中,要流经体腔再回到心脏,各器官浸泡在血液中。

昆虫胸部或腹部的横切面:

两层膈膜将整个体腔分为三个血窦:

(1)膈膜:

背膈膜、腹膈膜

(2)血窦:

背血窦(心脏和大动脉)、围脏窦(消化、排泄、生殖器官)、腹血窦(中枢神经系统)

第二章昆虫生物学

第一节昆虫的生殖方式

单体生殖:

孤雌生殖和雌雄同体的自体受精。

(参考)

双体生殖:

两性生殖和雌雄异体的异体受精。

(参考)

两性生殖:

需经雌雄交配,雄性个体产生的精子与雌性个体产生的卵子结合后,才能正常发育成新个体的生殖方式。

孤雌生殖:

卵不经受精就发育成新个体的生殖称为孤雌生殖(又称单性生殖)。

单胚生殖:

多胚生殖:

是一个成熟得卵发育为2个或多个新个体的生殖方式。

成体生殖:

幼体生殖:

昆虫处于幼虫时,母体尚未达到成虫阶段就进行生殖的现象。

卵胎生:

卵在母体内发育成熟并孵化,产出来的不是卵而是幼体。

第二节昆虫的胚后发育

胚后发育:

昆虫自卵内孵出,到成虫羽化并达到性成熟的整个发育过程。

孵化:

胚胎发育完成后,幼虫突破卵壳而出的过程。

变态:

昆虫在个体发育过程中,特别是在胚后发育阶段经过的一系列形态变化。

变态类型及其代表科(重点)P53

全变态:

昆虫在个体发育过程中,要经历卵、幼虫、蛹、成虫4个不同的虫态。

不全变态:

昆虫个体发育过程包括卵、幼虫、成虫3个发育阶段,幼期翅在体外发育,无蛹期。

①渐变态:

成虫、幼虫在体型上很相似,生活习性相近,生境与食物相同,但幼虫的翅未长成,性器官不成熟,其幼虫成为若虫。

(直翅目、螳螂目、革翅目、等翅目、纺足目、半翅目、大部分同翅目等)

②半变态:

成虫陆生,幼虫水生,幼体在体型、取食器官、呼吸器官、运动器官及行为习性等方面均与成虫有明显的分化现象,幼虫称稚虫。

(蜻蜓目等)

③过渐变态:

幼虫至成虫期有一个不食不动的类似蛹期的静止时期。

(缨翅目、同翅目粉虱类和雄性介壳虫等)

增节变态:

幼期和成熟期之间除了个体大小和性器官发育程度的差别外,腹部的体节数随蜕皮次数的增加而增加。

表变态:

幼体与成虫之间除了身体大小、性器官发育程度及附肢节数等有所变化外,其他方面无明显差别。

原变态:

从幼期转变为成虫期需要经过1个亚成虫期。

幼虫期

蜕皮:

昆虫孵化出来后,随着虫体的生长,经过一定时间,重新形成新表皮而将旧表皮脱去的过程。

虫龄:

从孵化至第1次蜕皮前的幼虫称1龄幼虫,第1次蜕皮后的幼虫称2龄幼虫,依此类推。

龄期:

相邻两次蜕皮所经历的时间。

头壳指数:

各龄间头壳宽度按一定几何级数增长,即各龄幼虫的头壳宽度之比为一常数,即:

上一龄头壳宽/下一龄头壳宽=1.4

化蛹:

完全变态的昆虫,幼虫在获取足够营养后从一个自由活动虫态变为一个不食不动虫态的过程,又叫化蛹。

蛹的类型:

离蛹:

也称裸蛹,触角、足和翅不粘附蛹体表面,可以活动,附肢离开身体。

被蛹:

附肢和翅由黏液贴于蛹体表面,外包一层坚硬透明的蛹壳,附肢不能自由活动。

围蛹:

也是离蛹,只是化蛹时,末龄幼虫的表皮没有脱去,形成较硬的外壳,包住离蛹。

如蝇类的蛹。

羽化:

完全变态的昆虫蜕去蛹壳或不完全变态的昆虫蜕去末龄若虫的皮化为成虫的过程。

补充营养:

幼虫期积累的营养不足,成虫羽化后生殖腺尚未成熟,需继续取食才能达到性成熟。

这种成虫为完成性成熟而进行的取食活动称补充营养。

恢复营养:

昆虫产完一次卵以后为了下一次产卵的取食活动。

性二型:

同种昆虫雌、雄两性除生殖器官以外的其它外部形态的差异,即第二性征。

多型现象:

同种昆虫同一性别的个体间在大小、颜色、结构等方面存在明显差异,甚至行为、功能不同的现象。

(如“社会性昆虫”)

第五节昆虫的世代和生活史

世代:

昆虫从离开母体开始到性成熟并能产生后代为止称为一个世代。

生活史:

昆虫在一定阶段的发育史。

年生活史:

昆虫在1年中生活史,又称生活年史。

世代重叠:

二化性和多化性昆虫由于发生期及产卵期较长,使前后世代明显重叠的现象。

世代交替:

多化性昆虫1年中若干世代间生殖方式和生活习性等有明显差异,两性生殖与孤雌生殖交替发生的现象。

休眠和滞育(异同比较)

1.休眠:

由不良环境条件直接引起,当不良环境条件消除,便可立即恢复生长发育。

利用休眠,可控制天敌昆虫的释放。

2.滞育:

由遗传性决定,并受光周期、温度、湿度、营养等共同作用,以及体内激素调控;一旦进入滞育,即使给予适宜环境条件也不能立即恢复发育,必需经过一定的物理或化学的刺激才能解除滞育。

第六节昆虫的习性和行为P55

昆虫的习性和行为有哪些,如何利用其进行害虫防治?

+

1、反射行为

2、本能于趋性(趋光,趋温,趋湿,趋化)

趋性:

昆虫对外界某种刺激表现出趋向或躲避的行为。

3、生活节律(日出性,夜出性)

4、社会性行为(群集性)

5、食性

第三章昆虫分类学

1、种:

是能够相互配育的自然种群的类群,这些类群与其它近似类群有质的差别,并在生殖上相互隔离着,它是生物进化过程中连续性与间断性统一的基本形式。

2、各目的特征(以下为与林业有关的主要目区别参考特征)

1直翅目:

后足善跳直翅目,前胸发达前翅覆,雄鸣雌具产卵器

具体:

①头部复眼发达,单眼一般2~3个②触角常为丝状,由多节组成③口器为咀嚼式,下口式

④前胸大,呈马鞍状⑤翅2对:

前翅革质,后翅膜质,臀区大,休息时呈扇状折叠于前翅下。

2等翅目:

筑巢白蚁等翅目,四翅相同角念珠,工蚁、兵蚁繁殖蚁,婚飞脱翅土木栖

具体:

①体软,头部骨化,呈圆形、卵圆形、或近方形,前口式②复眼有或无,单眼1对或无

③触角念珠状,由9~30节组成。

④口器咀嚼式,兵蚁上颚一般特发达或呈畸形⑤胸部较小,但分节明显

⑥有翅型有2对翅,膜质,长形,前后翅的大小、形状、脉序都很相似,翅基部有一脱落缝,翅脱落后仅留下翅鳞。

3同翅目:

前翅同质同翅目,喙出头下近前足,叶蝉飞虱蚜和蚧,常害农林和果蔬

具体:

①头部向后弯,为后口式②复眼多发达,单眼2~3个或无③触角刚毛状或长丝状④口器刺吸式,但喙基部由头的后方或前足基节之间伸出⑤前胸小,前翅全部为革质或膜质,后翅膜质,休息时翅作屋脊状覆于背上。

4半翅目:

①体色多样②复眼发达,单眼2个或无③刺吸式口器,下唇延长形成分节的喙,从头部前端伸出④前胸背板发达,中胸仅露出小盾片,后胸侧板靠近中足基节处有一个臭腺孔⑤翅2对,前翅基半部硬化革质,端半部透明膜质,后翅全为膜质

5鞘翅目:

装甲护体鞘翅目,触角多变单眼无,前胸发达小盾露,幼虫寡足或无足

具体:

①体壁坚硬如覆坚甲②头部发达,前口式或下口式,象甲亚目前头延伸成喙③复眼发达,一般无单眼

④触角多样⑤口器咀嚼式,上颚发达⑥前胸多发达,中胸小盾片外露⑦前翅坚硬,角质化

6鳞翅目:

虹吸口器鳞翅目,同翅膜质鳞片覆,蝶舞两间蛾扑火

具体:

①体躯和翅面有鳞片②复眼发达,单眼2个或退化③触角多样,蝶类球杆状,蛾类丝状、羽毛状、栉齿状等④口器虹吸式或退化⑤翅的连锁方式有翅缰、翅轭、翅抱型

7膜翅目:

后翅钩列膜翅目,蜂蚁细腰并胸腹,捕食寄生或授粉,害叶幼虫为多足。

具体:

①头部横形或球形,大而灵活②复眼发达,单眼3个或无③触角丝状或膝状④口器咀嚼式,蜜蜂总科嚼吸式⑤前胸小,后胸常与腹部第1节愈合为并胸腹节⑥有翅2对,膜质,翅脉少

8双翅目:

①复眼大,占据头部的大部分②触角具芒状或其它③刺吸式口器或舐吸式口器④仅1对发达的膜质前翅、翅脉简单,后翅特化为平衡棒⑤跗5节,爪间常有爪间突,爪下有爪垫,具伪产卵器

9缨翅目:

①体微小,白、黄褐、黑或红色,头下口式②复眼发达,单眼2~3个,无翅型无复眼③触角6~9节,常生有各种形状的感觉器④锉吸式口器⑤翅脉退化、翅狭长、膜质,翅脉具长毛,为缨翅⑥足短,趾节1~2节,其端部有能伸缩的的泡,爪退化。

3、主要阶元:

界、门、纲、目、科、属

4、标本的制作与保存(参考)

(1)插针:

按昆虫体大小选用适当的昆虫针,昆虫针插的部位因种类而异,一般都插在中胸背板的中央偏右,以保持标本稳定,又不致破坏中央的特征,鞘翅目(甲虫)插在右鞘翅基部约l/4处,不能插在小盾片上,腹面位于中后足之间;半翅目(蝽)小盾片很大,插在小盾片上偏右的位置;双翅目(蝇类)体多毛,常用毛来分类,插在中胸偏右;直翅目(蝗虫)前胸背板向卮延伸盖在中胸背板上,针应插在中胸背面的右侧。

鳞翅目需要展翅,插在中胸背板中央。

(2)整姿:

蝽、甲虫、蝗虫等昆虫针插以后,尽量保持活虫姿态。

需将触角和足进行整姿,使前足向前,后足向后,中足向左右。

(3)展翅:

蝶蛾类昆虫需要展翅。

按昆虫的大小选取昆虫针、按针插部位要求插入虫体,将虫体腹部向下插入展翅板的槽内,使展翅板的两边靠紧身体,用昆虫针将翅拨开平铺在展翅板上。

蜻蜒类要以后翅的两前缘成一直线为准;蝶蛾类以两前翅后缘成直线并与身体成垂直;蝇类和蜂类以前翅顶角与头顶在一直线上,然后再拨后翅使左右对称。

最后用玻璃片压住或用光滑纸条把前后翅压住,用大头针固定,放在干燥通风处干燥。

(4)装标签:

使用三级台的方法整理针插昆虫和标签的位置。

第1级高26mm,用来定标本的高度。

用双插法和粘制小昆虫标本时,纸三角、软木片和卡纸等都用这级高度。

第 2级高 14mm,是插采集标签的高度。

第 3级高 7mm,为定名标签。

(5)标本的保存:

制成的昆虫标本要放在阴凉干燥处,放在有防虫药品的标本盒,分类收藏在标本柜里。

5、双名法即昆虫种的学名由两个拉丁词构成,第一个词为属名,第二个为种名。

定名人置于种名之后。

书写学名时,属名的第一个字母要大写,其余小写,命名者的姓或姓的缩写中第一个字母也要大写,印刷时属名种名要斜体,命名者要正体。

例:

菜粉蝶PierisrapaeL.

属名种名定名人姓氏

6、目与科的特征(参考)

半翅目:

蝽科、缘蝽科、猎蝽科、红蝽科、长蝽科

1、总体特征:

喙管通常3—4节,触角4—5节,多为丝状。

复眼发达;单眼2个。

少数无单眼。

前胸背板发达,中胸小盾片发达,通常呈三角形,前翅基部加厚革质,革质部又常分为革片、爪片、缘片和楔片;膜质部分称为膜片。

2、分科依据:

触角节数(4-5节,少3节),喙的节数(3-4节)

蝽科:

体中-大型,触角多5节,少数4节,喙4节,单眼一对。

中胸小盾片发达,三角形。

前翅膜区上有多数纵脉,从一基横脉上伸出。

跗节3节。

缘蝽科:

体狭长,两侧缘平行。

触角4节,喙4节,中胸小盾片小,前翅膜区上从一基横脉上分出多条分叉的脉。

跗节4节。

猎蝽科:

体中型,触角4节,喙3节基部弯曲。

膜片基部有2个翅室,伸出两条纵脉,均肉食性,捕食害虫。

红蝽科:

体长椭圆状,中至大型,多为红色或黑色。

触角4节,喙4节,无单眼。

前翅常有圆斑,膜片纵脉多于5条或呈网状,基部2~3翅室,趾节3节。

植食性。

长蝽科:

体小至中形,体狭长。

触角4节,着生在头部侧下方。

喙4节,有单眼。

前翅革质区无楔片,膜质区仅具4—5条简单的纵脉。

足跗节3节。

大多数种类植食性。

等翅目:

白蚁与蚂蚁的区别

一、白蚁属等翅目昆虫,有翅成虫的前后翅几乎等长,翅长远远超过身体;蚂蚁属高等膜翅目昆虫,它的有翅成虫前翅大于后翅。

二、白蚁的工蚁、兵蚁多为淡白色有翅成虫多为褐色或黑褐色,腰为桶状即粗腰;蚂蚁多为棕色、褐色和黑色,腰为哑铃形即细腰。

三、白蚁属不完全变态昆虫,由卵到成虫经幼蚁或若蚁,无蛹期;蚂蚁属完全变态,由卵到成虫经幼虫期和蛹期。

四、白蚁(除有翅成虫)畏光活动和取食时有蚁路或蚁被掩护;蚂蚁不畏光,除少数种类外,活动一般不筑路。

五、白蚁主要取食木材和含纤维素的物质(吃素),除少数种类外,一般不贮粮;蚂蚁食性很广,吃荤,有贮粮习性。

六、白蚁成虫在分飞落地、脱翅后雌雄才能配对交配繁殖,且长期居住在一起,经常交配;蚂蚁在飞行中交配,交配后雌雄即分离,且雄蚁不再起作用。

鳞翅目:

蛾、蝶的区别;凤蝶、蛱蝶、眼蝶、粉蝶和弄蝶的特征。

蝶类:

色彩鲜艳,多美丽,白天活动,静止时翅直立于背上,触角球杆状,连锁器为翅抱型

蛾类:

色多暗淡,夜间活动,静止时双翅平置于体背,呈屋脊状,少数四翅平铺,触角形状多异,连锁器多为翅缰型,少数翅抱型、翅轭型

(1)凤蝶科:

翅三角形,后翅外缘呈波状或有一燕尾状突起。

前翅R脉分5支,在中室下与A脉基部问有一小横脉相连,后翅A脉仅1条,肩部有1钩状小脉。

(2)蛱蝶科:

翅面有各种鲜艳的色斑。

雌、雄蝶前足都很退化,雄蝶跗节1节,雌蝶跗节4~5节。

翅色鲜明,前翅R脉分5支,A脉1条。

后翅A脉2条。

(3)眼蝶科:

翅上多眼状斑,反面更明显。

翅基有粗壮脉。

(4)粉蝶科:

多中型,翅面多为白、黄、橙等色,A脉1条,后翅A脉2条。

(5)弄蝶科:

触角末端尖出,弯成小钩。

前、后翅的翅脉各自分离无共柄现象,由翅基部或中室分出,翅面上常具白斑或黄斑。

双翅目:

蝇科和虻科的区别

虻科:

体粗壮,中至大形,头部大,后方平截或凹陷。

复眼大,占据头的大部分,雄虫为接眼,雌虫为离眼。

触角第3节最大、角状、由3—8个亚节组成。

口器适于刺吸。

平衡棒显著。

腹部阔扁,多毛,可见腹板6节。

蝇科:

小至中形,灰黑色,头部大,能活动。

复眼发达,通常为离眼,少数种类雄虫为接眼。

触角芒羽状。

喙肉质,可伸缩。

胸部背面常具有黑色纵条,下侧片及翅侧片的鬃不排成行列。

翅大,腋瓣发达,M1+2脉末端上弯,靠近R4+5。

腹部有毛,气门在第2—8节背板上。

直翅目:

蝗亚目、螽蟖亚目与蝼蛄亚目的区别

1、总体特征:

体中~大型,头下口式,单眼2-3个,咀嚼式口器,前胸背板发达,前翅覆翅,后翅膜翅、臀区发达,或翅短小或无翅,后足多跳跃足。

植食性,少数肉食性。

2、直翅目分亚目:

依据:

触角长度、节数、跗节几节、足的类型

A、蝗亚目:

触角短于体长,少于30节;跗节3节;后足跳跃足;听器位于第一腹节两侧;以后足磨擦前翅而发音;产卵器锥状,粗短;尾须短。

B、螽斯亚目:

触角长于体长,多于30节;跗节4节(螽斯)或3节(蟋蟀);后足跳跃足;听器位于前足胫节基部;以左右翅磨擦而发音;产卵器矛状或针状、刀状或剑状;尾须短(螽斯)或长(蟋蟀)。

C、蝼蛄亚目:

触角短于体长,多于30节;足跗节2-3节;前足开掘足;听器位于前足胫节基部,不发达;以左右翅磨擦而发音;产卵器退化,不外露;尾须长。

第四章昆虫生态学

害虫:

当一种生物的种群密度超出了某种允许的阈值水平而引起经济损害的时候。

种群:

是占有一定的空间的同种个体的集合。

群落:

占有一定空间,有着相似的自然资源需求的几个或多个种群的集合体。

生态系统:

在一特定的区域的一定空间范围内,所有的生物和非生物要素通过物质循环和能量、信息流动,相互作用,相互依存的一个动态系统。

生态环境因素

一类是非生物因素,即气候因素,或称为无机因素,主要有温度、湿度、降水、光、风、土壤、地形、人为活动影响等。

非密度制约因子;另一类是生物因素,即有机因素,主要包括昆虫的食物和天敌。

密度制约因子

第二节非生物因素与昆虫的关系

⒈温度、湿度、降雨、光、风和土壤对昆虫的影响

一、昆虫对温度的适应范围

昆虫是变温动物,调节体温的能力较差。

在其有效温度范围内,温度升高可以加强酶和激素的活性,从而加快昆虫体内生化反应的速度,表现在发育速度的加快。

根据温度对温带地区昆虫的影响,可将温度划分为5个温区:

致死高温区:

45-60℃亚致死高温区:

40-45℃适温区:

8-40℃亚致死低温区:

-10-8℃致死低温区:

-40--10℃

适温区又可分为以下3个温区。

高适温区温度约为30~40℃。

最适温区一般为20~30℃。

寿命适中,繁殖力最大。

低适温区一般为8~20℃。

此温区的下限,称为最低有效温度,只有高于这一温度,昆虫才开始发育,故称为发育始点(发育起点)温度。

1温度与昆虫发育速度的关系-有效积温法则

昆虫和其他生物一样,完成其发育阶段(卵,幼虫,蛹,成虫或整个世代)需要从外界获得并积累一定的热能,而完成此一发育阶段所需的总热能是一个常数,积累的总热能以发育历期与此期间的平均温度的乘积表示,称为积温常数即:

K´=D*TK´-积温常数D-发育历期T-发育温度

昆虫在发育起点(c)以上的温度才开始发育即:

K=D(T-C)K-有效积温常数

单位:

日度。

当测的害虫某一虫期或龄期的发育起点和有效积温后,就可根据当地常年的平均气温,结合近期天气预报,利用积温预报式,发生对害虫下一虫态或龄期出现时间的预报。

2发育起点与有效积温的测定

因为:

K=D(T-C);V=1/D(V-发育速率)

所以:

T=KV+C多组T、V值用最小二乘法可求KC

*多级人工变温法

①预测害虫和天敌的发生期

例:

如7月10日深点食螨瓢虫产卵盛期,7月中旬气象预报平均温度为28℃,预测其1龄幼虫的盛期。

(K=58.06日度C=15.46℃)

解:

已知K=D(T-C)D=K/(T-C)=4.6即5天。

故7月15日是1龄幼虫的盛期

②预测害虫和天敌的地理分布及其在某地一年发生的代数

如果某地对该种昆虫一年内可提供的有效积温K1小于K,这种昆虫就不能在该地分布。

代数D=K1/K(代)。

③利用有效积温保存天敌和确定释放天敌适期

例:

玉米螟赤眼蜂全代的发育始点为5℃,完成一代需求的有效积温为235日度,选择低温保存温度在5℃以下。

又如5月20日预测到6月2日(即13天后)是玉米螟越冬代成虫的产卵适期,求在何种温度下繁蜂,可不误在6月2日适期放蜂

K=D(T-C)235=13X(T-5)T=21.5℃

3低温致死效应和昆虫的耐寒性

过冷却现象:

昆虫的体液能忍受0℃以下的低温而不结冰,这种现象叫过冷却现象。

昆虫的体温持续下降,当体温降到0℃以下时,体液不结冰,但当体温降到一定低温(如-12℃)时,昆虫体液开始结冰,同时释放热量,此时体温复升,这一温度称为过冷却点。

但体温只能升到接近0℃处,而后又慢慢下降。

4光对昆虫生长发育的影响

昆虫可见波长范围在250一700μm之间,对紫外光敏感,而对红外光不可见。

光强度的影响:

日出性昆虫、夜出性昆虫、昼夜活动性昆虫、弱光性昆虫。

5风和土壤对昆虫的影响

风:

影响昆虫传播、扩散;可使昆虫致死。

另外造成树木折断枯死造成次期性害虫大发生。

土壤因子:

据估计,大致有95%的昆虫种类与土壤环境发生或多或少的直接关系。

第三节生物因素与昆虫:

食物和天敌

1食物因素对昆虫的影响

1.1昆虫食性的分化

1.1.1按食物的性质植食性、肉食性、腐食性、杂食性

1.1.2按取食范围的广狭区分单食性、寡食性、多食性

2昆虫的天敌

1)捕食性天敌螳螂、蜻蜓、猎蝽、瓢虫、步甲、虎甲及直翅目、双翅目、膜翅目、脉翅目昆虫。

2)寄生性天敌:

按寄主分为卵寄生、幼虫寄生、蛹寄生、成虫寄生或跨期寄生。

按寄生习性分为:

单寄生、复寄生、重寄生。

3)病原微生物:

细菌(金龟子乳状病芽孢杆菌、BT)

真菌(虫霉菌、白僵菌、绿僵菌)