《流行病学》复习纲要docx.docx

《《流行病学》复习纲要docx.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《流行病学》复习纲要docx.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

《流行病学》复习纲要docx

《流行病学》复习纲要

第一章绪论

掌握:

流行病学的定义、研究特征、研究方法分类

熟悉:

流行病学的(原理)应用、流行病学的发展简史,流行病学与相关学科的联系(了解)1•流行病学(eDidemioloiw):

流行病学是研究人群中疾病与健康状况的分布及其影响因素,并研究防治疾病及促进健康的策略和措施的科学。

2.三个层次:

疾病、伤害、健康

三个阶段:

揭示现象、找出原因、提供措施

三个范畴:

描述、分析、试验

三种方法:

观察法、试验法、数理法

三个要素:

原理、方法、应用

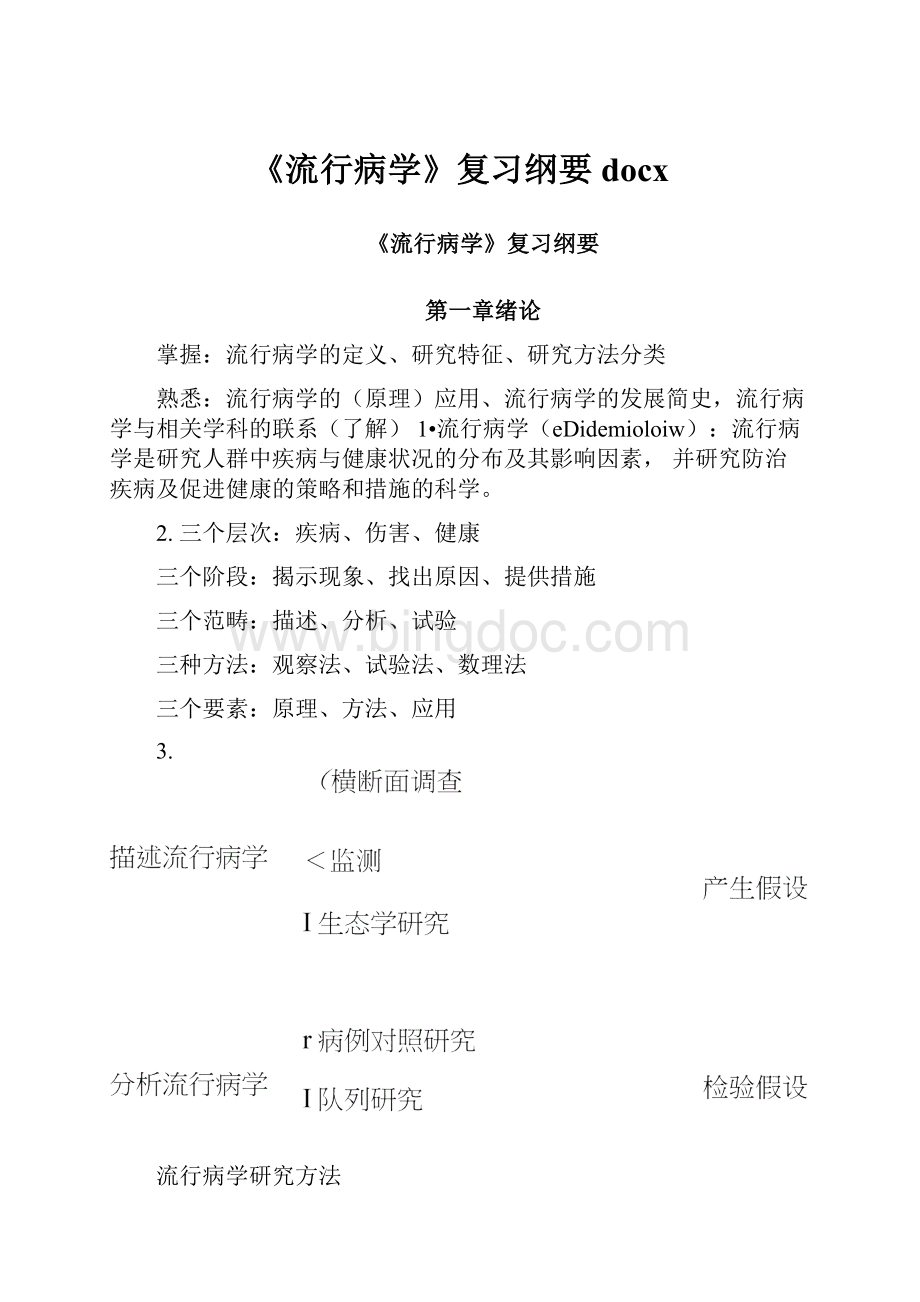

3.

流行病学研究方法

流行病学研究方法

验证假设

r临床试验

实验法一►实验流行病学{r个体试验

I现场试验\

I社区试验丄

V数理法—►理论流行病学

4.流行病学的特征:

群体的特征、对比的特征、概率论和数理统计学的特征、社会心理的特征、预防为主的特征、发展的特征。

第二章疾病的分布

掌握:

疾病频率的测量指标(发病率、罹患率、患病率、死亡率、病死率、感染率),疾病的流行强度,疾病的三间分布。

熟悉:

移民流行病学分析原则

疾病分布是指疾病在不同人群、不同时间、不同地区的存在状态及其发生、发展规律,主要描述疾病发病、患病和死亡的群体现象。

第一节疾病频率测量指标

一、发病频率测量指标

(一)发病率:

表示在一定期间内(一般为一年)某人群屮某病新病出现的频率。

左症率=一定时期内某人群中某病新病例数

_同期该人群暴露人口数X

意义:

是衡量某时期某地区人群发生某种疾病危险性大小,对疾病发生过程进行描述的一种指标。

它的变化意味着病因因素的变化。

应用:

衡量某病发生危险性大小,描述疾病、探讨发病病因、评价防治效果。

(二)罹患率:

指在某一局限范围短时间内的发病率。

赛丰》—观察期间某病新病例数、P惟心——同期暴露人口数—X

应用:

在食物中毒、职业中毒或传染病的暴发及流行中,经常使用该指标。

(三)续发率:

指在某些传染病最短潜伏期到最长潜伏期之间,易感接触者中发病人数占所有易感接触者总数的百分比。

注意计算续发率时,必须将原发病例从分子及分母屮去除。

应用:

比较传染病传染力的强弱,分析传染病流行因素及评价卫生防疫措施的效果。

影响患病率的原因:

患病率升高

患病率降低

1•新病例增加(发病率提高)

2.治疗水平提高,病程延长

3.未治愈者寿命延长

4.病例迁入

5.健康者迁出

6.易感者迁入

7.诊断水平提高

&报告率提咼

1.新病例减少(发病率下降)

2.病死率增高

3.病程缩短

4.治愈率提高

5.健康者前途

6.病例迁出

患病率与发病率的比较

比较内容

患病率

发病率

资料来源

现况调查

疾病报告、疾病监测、队列研究

计算分子

新发+现患

新发

计算分母

调查人数(时点患病率)平均人口数(期间患病率)

暴第人口数或平均人口数

观察时间

较短

较长

适用疾病

慢性病或病程较长疾病

各种疾病

特点

静态描述

动态描述

用途

疾病现患状况或慢性病流行情况

疾病流行强度

影响因素

较多

相对少

(二)感染率:

是指在某时间内被检人群屮某病原体现有感染者人数所占的比例,通常用百

分率表75

三、死亡率与生存频率

(一)死亡率:

表示在一定期间内,某人群中总死亡人数在该人群中所占的比例。

某人群某年总死亡人数

该人群同年平均人口数0

(二)病死率:

表示一定时期内因某病死亡者占该病患者的比例,表示某病患者因该病死亡

的危险性。

应用:

常用于急性传染病,较少用于慢性病。

(三)生存率:

指接受某种治疗的病人或某病患者中,经n年随访尚存活的病人数所占的比例。

生存率=

随访满n年尚存活的病例数

随访满门年的病例数%0四、疾病负担指标

(一)潜在减寿年数(PYLL):

是某病某年龄组人群死亡者的期望寿命与实际死亡年龄之差的总和,即死亡造成的寿命损失。

(二)伤残调整寿命年(DALY):

是指从发病到死亡所损失的全部健康寿命年,包括因早死所致的寿命损失年和疾病所致伤残引起的健康寿命损失年两部分。

第二节疾病流行强度

一、散发:

是指发病率呈历年的一般水平,各病例间在发病时间和地点上无明显联系,表现为散在发生。

二、暴发:

是指在一个局部地区或集体单位中,短时间内突然发生很多症状相同的病人。

理解:

短时间主耍指在该病的最长潜伏期内,通过共同的传播途径感染或rh共同的传染源引起。

三、流行:

是指在某地区发病的发病率显著超过该病历年发病率水平。

四、大流行:

某病发病率显著超过该病历年发病率水平,疾病蔓延迅速,涉及地区广,在短期内跨越省界、国界甚至洲界形成世界性流行。

第三节疾病的分布

一、人群分布

疾病人群年龄分布的分析方法:

横断面分析、出牛队列分析。

1.横断面分析:

取同一年不同年龄组人群的发病率、患病率或死亡率进行描述说明同一时期不同年龄死亡率变化,不同年代各年龄组死亡率变化。

不能显示致病因子与年龄的关系。

2.出生队列分析:

对同一年代岀生的人群在不同年龄阶段某病的率进行分析。

多用于慢性病分析,有助于正确分辨出年龄、吋间、暴露经历对疾病的作用。

二、地区分布

判断一种疾病是否属于地方病:

①该地区发病率高;②其他地区发病率低甚至不发病;③迁入该地区一段时间后,其发病率和当地居民一致;④迁出后,发病率下降,患病症状减轻或白愈;⑤当地的易感动物也可发生同样的疾病。

三、时间分布:

短期波动、季节性、周期性、长期趋势

L短期波动:

疾病在某一集体或固定人群中,短时间内发病数突然增多。

和暴发的区别为暴发常用于少量人群,短期波动常用于较大数量的人群。

2.季节性:

一定季节内发病率增加。

两种表现形式:

严格季节性(多为虫媒传染病,如乙脑)、孕节性升高(肠道传染病、呼吸道传染病、急性心肌梗死)。

3.周期性:

疾病频率按照一定的吋间间隔,有规律的起伏波动,每隔若干年出现一个流行高峰的现象。

多见于呼吸道疾病。

4•长期趙势(长期变异、长期变动):

在一个较长时间内,通常为儿年或儿十年,疾病的临床特征、分布状态、流行强度等方面所发生的变化。

原因:

①病因或致病因素改变;②传染病病原体的生物学变异;③诊断水平的提高;④登记报告制度的完善;⑤人口学特征的改变。

四、疾病三间分布的综合描述

移民流行病学:

观察某种疾病在移民人群,移居国当地人群及原居住地人群中发病率、死亡率的差别,以探索该病的发生与遗传和环境因素关系的一种研究方法。

第三章描述性研究

掌握:

现况研究的概念、种类;抽样调查的原则。

熟悉:

描述性研究,普查和抽查的概念,生态学研究的概念,现况研究的目的,结果整理与分析,现况研究的优缺点,现况研究中的偏倚。

第一节概述

描述性研究包插:

现况研究、病例报告、病例系统分析、个案研究、历史资料分析、随访研究、生态学研究。

第二节现况研究

一、现况研究概述

现况研究(prevalencestudy)(又称横断面研究、患病率研究):

是通过对特定时点(或期间)和特定范围内人群屮的疾病或健康状况和有关因素的分布状况的资料收集、描述,从而为进一步的研究提供病因线索。

特点:

1.不设对照组;2•特定时点或期间;3.确定因果联系受限;4•对研究对象固有的暴露因素可以作因果推断;5.用现在的暴露(特征)来替代或估计过去情况是有条件的;6.定期重复进行可获得发病资料。

研究类型与用途:

普査

抽样调查

概念

在特定时点或期间内、特定范围内的全部人群(总体)作为研究对象的调查。

通过随机抽样的方法,对特定吋点、特定范围内人群的一个代表性样本进行调查,以样本的统计量来估计总体参数所在的范围。

目的:

①早起发现、诊断和治疗;②了解慢性病的患病和急性传染病的分布;③了解当地居民健康水平;④了解人体各类生理指标的正常值范围。

原则:

①抽样要随机化;②样本大小要适当;③抽查单位的变异程度要小

优点

1调查全体,不存在抽样误差;

2可同时调查疾病和健康分布情况;

3能发现目标人群小全部病例,全面描述疾病分布与特征;

4可以普及卫生知识。

节省时间、人力物力,调查工作易于细致。

缺点

①不适合患病率低,难诊断病;②难免漏查;③调查人员熟练程度不一,调查质量难保证;④耗费人力、物力,费用较高。

二、现况研究的设计与实施

调查目的―调查类型->调查对象、样本大小->调查内容->结果分析

抽样方法:

(1)单纯随机抽样

方法:

从总体N个对象中,利用抽签或其他随机方法抽取n个,总体中每个对象被抽到的概率相等。

(2)系统抽样

方法:

按照一定的顺序,机械地每隔若干单位抽取一个单位的抽样方法。

(3)分层抽样【误差最小】

方法:

将总体单位按某种特征分为若干次级(层),然后从每一层内随机抽样组成一个样本。

(4)整群抽样【误差最大】

方法:

将总体分成若干群组,抽収其中部分群组作为观察单位组成样本,这种抽样方法称为整群抽样。

(5)多阶段抽样

方法:

将抽样过程分段进行,每个阶段使用的抽样方法往往不同,即将以上抽样方法结合使用,在大型流行病学调查中常用。

三、现况研究中的常见偏倚极其控制

偏倚(bias):

是指从研究设计、到实施、到数据处理和分析的各个环节中产生的系统误差,以及结果解释、推论中的片面性,导致研究结果与真实情况Z间出现倾向性的差异,从而错误地描述暴露与疾病之间的关系,称之为偏倚。

四、现况研究的优缺点

(一)优点:

①获得结果快;②有來自同一群体的自然形成的同期对照组,结果具有可比性;

③多因多果

(2)局限:

①不适合罕见、急性病;②不适合需要的大规模调查的疾病;③不能证明暴露与吋间的顺序。

第四章队列研究

掌握:

队列研究的概念、特点,暴露组与对照组的选择,暴露与疾病联系强度的指标、意义。

(RR、AR、AR%、PAR.PAR%}.

熟悉:

队列研究的种类,累积发病率和发病密度,队列研究的优缺点。

第一节概述

队列研究(cohortstudy):

将人群按是否暴露于某可疑因素及暴露程度分为不同的亚组,追踪其各自的结局,比较不同亚组之间结局频率的差异,从而判定暴露因子与结局之间有无因果关联及关联大小的一种观察性研究。

暴露:

研究对彖接触过某种待研究的物质(如重金屈)或具有某种待研究的特征(如性别、年龄及遗传等)或行为(如吸烟)。

队列:

一指特定时期内出生的一组人群,叫出生队列;另一种是指泛指具有共同暴露或特征的一组人群,称为暴露队列。

特点:

(1)属于观察法;

(2)设立对照组;(3)由“因”及“果”,符合时间顺序;(4)能确证暴露与结局的因果联系。

研究类型:

前瞻性队列研究、历史性队列研究、双向性队列研究。

第二节研究设计与实施

暴露组与对照组的选择:

暴露人群的选择:

(1)职业人群;

(2)特殊暴蛊人群;(3)—般人群;(4)有组织的人群团

对照人群的选择:

(1)内对照:

在一群人内选泄;

(2)外对照;(3)总人口对照;(4)多重对照。

观察终点:

就是指研究对象出现了预期结果,达到了这个观察终点,就不再对该研究対象继续随访。

第三节资料的整理与分析

一、率的计算:

1・累积发病率:

用观察开始时的人口作分母,以整个观察期内的发病人数为分子。

适用条件:

样本大,人口稳定,整齐的资料。

变化值范围为0—1

2•发病密度:

适用条件:

存在失访,观察时间长,人口不稳定,资料不整齐。

变化值范闱0—无穷大。

3•标化比:

适用条件:

研究对象数目较少,结局事件的发生率比较低。

二、效应的估计:

暴露与疾病联系强度的指标及意义

1•相对危险度(RR):

暴露组与对照组之间的危险度比。

RR丄

厶

意义:

说明暴露者发生相应疾病的危险是非暴露者的多少倍。

RR值越大,表明暴露的效应越大,暴露与结局关联的强度越大。

具有病因学意义。

2•归因危险度(4R):

暴露组发病率与对照组发病率相差的绝对值。

AR=I厂=

意义:

暴露人群与非暴露人群比较,所增加的疾病发生数量,如果暴露因素消除,就对以减少这个数量的疾病发生。

具有疾病预防和公共卫生学意义。

3•归因危险度百分比(AR%):

又称病因分值(EF),指暴露人群屮发病或死亡归因于暴露的部分占全部发病或死亡的百分比。

I-IRR-]

AR%=~x100%或AR%=x100%

IeRR

4•人群归因危险度指总人群发病率中归因于暴露的部分。

PAR=1厂/()

人群归因危险度百分比(PAR%):

也叫人群病因分值(PEF),PAR占总人群全部发病的百分比。

PAR%=匸人x100%或PAR%=P:

(RR_')x100%

I’璃庶-1)+1

巴为人群中有某种暴鉛者的比例。

意义:

和MR%则是通过比较全人群与对照组,说明暴露对一个具体人群的危险程度,以及消除这个因素后该人群屮的发病率与死亡率可能降低的程度。

第五节队列研究优缺点P79

优点:

①资料可靠,确证力好;②一因多果;③可直接计算各项测量疾病危险强度的指标;④有助有了解人群疾病自然史

缺点:

①不适用于发病率很低疾病病因的研究;②容易产生失访偏倚;③耗费人力物力财力吋间。

第五章病例对照研究

掌握:

病例对照研究的概念、特点,病例组与对照组的选择,研究资料的分析中各值的意义。

熟悉:

病例对照研究的优缺点。

第一节基本原理

病例对照研究(case・controlstudy):

选择一组患所研究疾病的病人与一组无此病的对照,调查其发病前对某个(些)因素的暴露状况,比较两组中暴露率和暴露水平的差异,以研究该疾病与这个(些)因素的关系。

特点:

观察方向:

由果到因,回顾性研究;观察法;设立对照,患病与否分组;不能验证病因。

第二节研究类型

一、病例与对照不匹配

二、病例与对照匹配

匹配(matching):

又称配比,即要求对照在某种因素或特征上与病例保持一致,分为频数匹配和个体匹配。

目的:

(1)提高研究效率;

(2)控制混杂因素。

匹配应注意的事项:

(1)慎重选择匹配因素;

(2)可疑病因不能作为匹配因素;(3)比例一般为1:

1,最多不超过1:

4;(4)避免“匹配过头”。

匹配过头:

把不必要的项目列入匹配,企图使病例与对照尽量一致,就可能徙然丢失信息,增加工作难度,结果反而降低了工作效率。

第三节一般实施步骤

病例与对照的选择基本原则:

①代表性;②可比性

一、病例的选择:

(1)诊断明确,有暴露存在问题;

(2)病例类型:

新发病例、现存病例、死亡病例;(3)来源:

以社区为基础,以医院为基础;(4)对病例其他特征的规定:

如性别、年龄、民族等。

二、对照的选择原则:

(1)不患所研究的疾病;

(2)不患与研究因素有关的其它病;(3)有可比性;(4)尽量设多重对照;(5)来源主要有社区和医院、全人群

选择对照来源的方法:

抽查和配比

病例对照最常见的偏倚是信息偏倚,但以医院为基础的病例对照研究最常见的偏倚是选择偏倚

第四节资料的整理与分析

一、资料的整理

二、资料的分析

暴露或特征

疾病

病例

对照

有

a

b

无

C

d

比值比(OR):

病例对照研究中表示疾病与暴露之间关联强度的指标。

指事物发生的可能性与不发生的可能性之比。

病例组的暴露比值(o/c)=ad_

(丿一对照组的暴麟比值(b/d)一be

OR的含义与相对危险度类似,指暴露者的疾病危险性为非暴露的多少倍。

发病率小于5%时,OR是飲的极好近似值。

病例对照研究的优缺点P103

第六章实验流行病学

掌握:

实验流行病学、现场试验、临床试验的概念,实验流行病学研究的基本原则。

熟悉:

实验流行病学研究的分类,现场试验资料的收集和分析。

第一节概述

1•实验流行病学(experimentalepidemiology)亦称流行病学实验(epidemiologicalexperiment)是通过比较给予干预措施后的实验组人群与对照组人群的结局,判断干预措施效杲的一种前瞻性研究方法,所以又称干预研究。

2•实验流行病学基本特征:

属于前瞻性研究、随机分配、具有均衡可比的对照组、有认为施加的干预措施

3.实验流行病学的主要类型:

临床试验:

是以病人为研究对象,按照随机的原则分组,评价临床各种治疗措施有效性的方法。

常用于评价药物或者治疗方法的效果。

现场试验:

对个人分组,以健康和高危人群为研究对象的实验研究。

社区试验:

对社区分组,以社区人群整体作为干预单位的实验研究。

第二节盲法的应用

单盲:

研究对彖不知分组情况

双盲:

研究对象、研究者不知分组情况

三盲:

研究对彖、研究者、负责资料收集者不知分组情况

第三节现场试验和社区试验

1・现场试验和社区试验的主要目的:

评价预防措施的效果、验证病因和危险因素、评价卫生服务措施和公共卫生实践的质量

2•现场试验和社区试验的的设计类型:

随机对照试验(RCT)

整群随机对照试验

类实验:

因为受实际条件所限不能随机分组或不能设立平行的对照组

第四节实验流行病学的优缺点

优点

缺点

1、按照随机化的方法,能较好的控制研究中的偏倚和混杂

2、为前瞻性研究,因果证论强度高

3、有助于了解疾病的自然史

4、一种干预和多个结局的关系

1、难以保证好的依从性

2、难获得一个随机的无偏标本

3、容易失访

4、费用常较观察性研究高

实验流行病学注意的问题:

伦理道德问题,应遵循知情同意、有益无害、公正的原则实验流行病学的基本原则:

姻、随机、直法、重复。

第七章筛检

掌握:

筛检与诊断试验的概念及评价指标,金标准。

熟悉:

筛检的原则和目的,诊断试验的用途。

并联和串联试验的定义。

第一节概述

筛检:

是运用快速、简便的试验、检查或英他方法,将健康人群中那些可能有病或缺陷、但表面健康的个体,同那些可能无病者鉴别开來。

第二节筛检试验的评价

一、筛检试验的评价方法

金标准:

是指当前临床医学界公认的诊断疾病的最准确可靠的方法。

二、评价指标

筛检试验

金标准

合计

患者

非患者

阳性

真阳性A

假阳性B

Ri

阴性

假阴性C

真阴性D

R2

合计

C1

c2

N

(一)真实性:

指测量值与实际值相符合的程度

1.灵敏度与假阴性率

灵敏度:

又称真阳性率,即实际有病而按筛检试验的标進被正确地判为有病的百分比。

反应筛检试验发现病人的能力。

A

灵敏度X100%

A+C

假阴性率:

又称漏诊率,指实际有病。

根据筛检试验被确定为无病的百分比。

C

假阴性率=-=-xlOO%=l-灵敏度

A+C

2.特异度与假阳性率

特异度:

又称真阴性率,即实际无病按该筛检标准被正确地判为无病的百分比。

特异度=-^-xlOO%

D+B

假阳性率:

又称误诊率或I类错误。

假阳性率=-^-xlOO%=l-特异度

B+D

3.正确指数:

也称约登指数,即正确指数=(灵敏度+特异度)表示筛检方法发现真正病人与非病人的总能力。

正确指数的范围在0〜1之间,指数越大,其真实性越高。

(二)可靠性

(三)预测值

1•阳性预测值(PPV):

是指筛检实验阳性者患目标疾病的可能性。

A

阳性预测值=亠xl()O%

A+B

2.阴性预测值(NPV):

是指筛检实验阴性者不患目标疾病的可能性。

阴性预测值=丄一X100%

C+D

筛检试验的灵敏度越高,则阴性预测值越高;筛检试验的特异度越高,阳性预测值越高。

第三节筛检效果的评价

为了提高筛检收益,通常采取下列方法:

L选取患病率高的人群(即高危人群)

2.选用灵敏度高的筛检试验

3.采用联合试验

(1)串联试验:

全部筛检试验结果均为阳性者才定为阳性。

该法可以提高特异度,但使灵敏度降低。

(2)并联试验:

即全部筛检试验屮,任何一项筛检试验结果阳性就可定为阳性。

该法提髙灵敏度,却降低了特异度。

以上为重点章节

第八章偏倚及其控制

偏倚(bias):

在流行病学调查研究设计、实施和分析阶段存在的系统误差。

它可使暴露与疾病之间被歪曲,造成虚假的联系,而导致错误的结论。

分类:

(1)选择偏倚:

是指被选入到研究屮的研究对象,由于选择方法不当,与没有被选入者特征上的差异所导致的系统误差。

入院率偏倚(伯克森偏倚)、现患病例一新发病例偏倚(奈曼偏倚)、检出症候偏倚、无应答偏倚、易感性偏倚——健康工人效应、排出偏倚。

控制:

掌握发生环节、严格选择标准、研究对象的合作、采用多种对照

(2)信息偏倚

回忆偏倚、报告偏倚、暴露怀疑偏倚、诊断怀疑偏倚、测量偏倚

控制:

严格信息标准、盲法、采用客观指标、调查技巧的应用、统计学处理

(3)混杂偏倚

特点:

是所研究疾病的危险因素,与所研究的因素有关,不是研究因素与研究疾病因果链上的屮间变量。

控制:

限制、随机化、匹配、统计学处理

总结各阶段主要的偏倚和控制(会考选择题)

一、设计阶段一一选择偏倚和混杂偏倚

(1)设计方案的选择:

选择对照或研究对象不妥、诊断标准不一致、样本大小不适合

(2)研究人群来源的选择:

限制、匹配、随机化、多途径

二、资料收集阶段一一信息偏倚

(1)正确应用资料收集的手段

(2)盲法的应用

(3)加强质量控制

三、分析阶段一一混杂因素

(1)标准化方法

(2)分层分析的方法

(3)多元分析的方法

第九章病因与因果推断

1.病因:

那些能使人群发病率升高的因素,就可认为是病因,其屮某个或多个因素不存在时,人群疾病频率就会下降。

2.

流行病学三角:

3.

生物环境©遗传扌

>理化环境

\宿主(人》

轮状模型

>社会环境

4.Mill准则:

科学实验五法:

求同法、差异法、同异并用法、共变法和剩余法。

(类推法)同异并用法是所有比较性研究(有对照组)设计的逻辑学基础。

5.常用的因果推断标准:

Hill标准:

(一)关联的时序性:

指因果出现按时间顺序,是病因推断中唯一要求必备的条件。

(二)关联的强度:

疾病与暴露关联程度的大小,用OR/RR表示。

(三)关联的可重复性:

指某因素与某疾病的关联在不同研究背景下,不同研究者用不同的研究方法均可获得一致性的结论。

(四)关联的特异性:

某种因素只能引起特定的疾病。

(五)剂量■反应关系:

暴露剂量大,时间长,疾病发生的概率就大。

(六)生物学合理性:

所观察到的因果关联可以用已知的生物学知识加以合理解释。

(七)关联的一致性:

指某因素与疾病Z间的关联与该病已知的自然史和生物学原理一致。

(八)实验证据:

指用实验方法去除可疑病因可引起某疾病发生的频率下降或消灭,则表明关联存在终止效应,其作为因果关联的判定标准论证强度很高。

第十、十一章疾病预防策略与措施

1.疾病的三级预防

(1)一级预防:

又称病因预防,是在疾病尚未发生吋针对疾病因素(或危险因素)采取措施,也是预防疾病和消灭疾病的根本措施,人类健康四大基石“合理膳食、适量运动、戒烟戒酒、心理平衡”是一级预防的基本原则,包括健康促进和健康保护两方面内容。

(2)二级预防:

又称“三早预防”,即早发现、早诊断、早治疗,是防止或减缓疾病发展采取的措施。

方法:

普查、筛检、定期健康检查以及设立专门的防治机构。

(3)三级预防:

即临床预防,可以