中考古诗词赏析题.docx

《中考古诗词赏析题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考古诗词赏析题.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

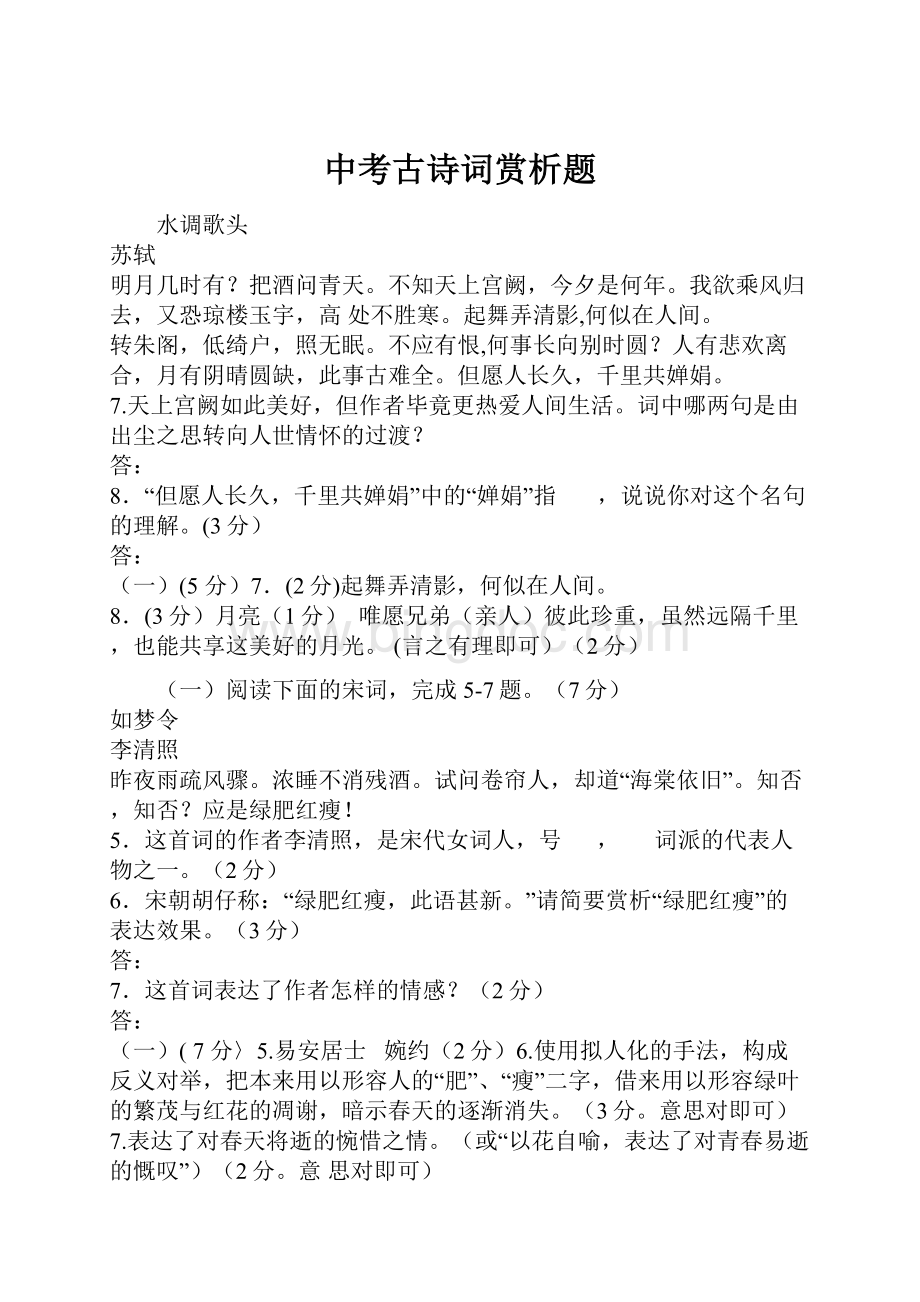

中考古诗词赏析题

水调歌头

苏轼

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

7.天上宫阙如此美好,但作者毕竟更热爱人间生活。

词中哪两句是由出尘之思转向人世情怀的过渡?

答:

8.“但愿人长久,千里共婵娟”中的“婵娟”指 ,说说你对这个名句的理解。

(3分)

答:

(一)(5分)7.(2分)起舞弄清影,何似在人间。

8.(3分)月亮(1分) 唯愿兄弟(亲人)彼此珍重,虽然远隔千里,也能共享这美好的月光。

(言之有理即可)(2分)

(一)阅读下面的宋词,完成5-7题。

(7分)

如梦令

李清照

昨夜雨疏风骤。

浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道“海棠依旧”。

知否,知否?

应是绿肥红瘦!

5.这首词的作者李清照,是宋代女词人,号 , 词派的代表人物之一。

(2分)

6.宋朝胡仔称:

“绿肥红瘦,此语甚新。

”请简要赏析“绿肥红瘦”的表达效果。

(3分)

答:

7.这首词表达了作者怎样的情感?

(2分)

答:

(一)(7分〉5.易安居士 婉约(2分)6.使用拟人化的手法,构成反义对举,把本来用以形容人的“肥”、“瘦”二字,借来用以形容绿叶的繁茂与红花的凋谢,暗示春天的逐渐消失。

(3分。

意思对即可)7.表达了对春天将逝的惋惜之情。

(或“以花自喻,表达了对青春易逝的慨叹”)(2分。

意思对即可)

(二)阅读下面的诗,完成第6-7题(4分)

卖炭翁(节选)

白居易

卖炭翁,伐薪烧炭南山中。

满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。

卖炭得钱何所营?

身上衣裳口中食。

可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。

6.卖炭翁“卖炭”是为了换得 和 。

(2分)

7.下列对诗歌内容理解正确的一项是( )(2分)

A.“伐薪烧炭”强调了卖炭翁劳动生活十分艰辛。

B.“何所营”交代了卖炭翁穷困不堪的生活状况。

C.“可怜”表现了作者对卖炭翁艰难处境的同情。

D.“愿天寒”突出了卖炭翁不怕天寒地冻的精神。

6.身上衣裳 口中食 7.C(2分) A(1分)

【2016·浙江省丽水卷】

(一)(4分)

画堂春·寄子由①

【宋】苏轼

柳花飞处麦摇波。

晚湖②净鉴新磨。

小舟飞棹去如梭。

齐唱采菱歌。

平野水云溶漾,小楼风日晴和。

济南何在暮云多。

归去奈愁何。

【注释】①这首词语《水调歌头·明月几时有》写于同一年,此时作者在密州,其弟在济南。

②“湖”指柳湖,在今淮阳,苏轼兄弟俩曾在此泛舟。

13.《画堂春》中的“归去奈愁何”与《水调歌头》中的“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”都有“归去”一词,它们所蕴含的思想感情有什么不同?

请结合内容简要分析。

(4分)

答:

13.“归去奈何愁”中的“归去”表达了苏轼与弟弟团聚的渴望,对常年在外漂泊的苏轼来说,兄弟俩曾经的相聚时一段美好的回忆,是一种真实的期待;“我欲乘风归去”中的“归去”是苏轼幻想回到月宫(天上)去,对于政治上失意的苏轼来说,月亮是纯净、美好的象征,是他的精神家园。

【2016·浙江省衢州卷】

金陵酒肆留别

【唐】李白

风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。

金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。

请君试问东流水,别意与之谁短长?

13.李白的这首诗与他的《渡荆门送别》都借水抒写离情,你认为哪一首用得更好?

请具体分析。

(3分)

李白《渡荆门送别》:

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

13.示例l:

《金陵酒肆留别》更好。

诗句由饮酒留客到嘱客问水,场景豁然拓宽,让人由眼前喧闹热烈的饯别场面,联想到友人此去孤身一人,水路迢迢的未来之景。

此句运用拟人手法赋水以生命,看似将离情与流水比较短长,实则道出江水不尽离情不断的挂念,也使得离别之情可视可量,意象变得生动而富有新意。

而《渡荆门送别》借水抒情的句子虽然也用了拟人手法,但不如此诗新颖。

示例2:

《渡荆门送别》更好。

借景抒情重在情景交融,意境和谐,诗句从出荆门到至楚国,一路景色变化,但相随相伴的一直是江水,因而结句水到“诗”成,借水表达对故乡的不舍之情,顺理成章,显得自然貼切。

且明明是自己思念家乡却主客互換,故意说成是家乡之水深情款款,不舍游子,显得意味悠长。

《金陵酒肆留别》借水寄情則显得有点突兀,与前几句所描写的景象不协调。

【2016·福建省福州卷】

(―)阅读下面宋词,完成7—8题。

(5分)

水调歌头

苏轼

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

7.天上宫阙如此美好,但作者毕竟更热爱人间生活。

词中哪两句是由出尘之思转向人世情怀的过渡?

答:

8.“但愿人长久,千里共婵娟”中的“婵娟”指 ,说说你对这个名句的理解。

(3分)

答:

(一)(5分)7.(2分)起舞弄清影,何似在人间。

8.(3分)月亮(1分) 唯愿兄弟(亲人)彼此珍重,虽然远隔千里,也能共享这美好的月光。

(言之有理即可)(2分)

2016年山东省

【2016·山东省济南卷】

(三)诗歌阅读

夏意

宋苏舜钦

别院深深夏席①清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺②时一声。

【注释】①席:

竹席。

②流莺:

即莺。

流:

指其鸣声婉转。

12.本诗通过描写院深席清、

(1)、树阴满地、

(2)、等四幅夏日画面,流露出诗人的(3) 心情。

(3分)

13.赏析“石榴开遍透帘明”中“透”字的妙处。

(3分)

12.石榴开遍、梦觉流莺,于炎炎夏日悠闲旷达(恬然自在)

13.透:

穿透。

榴花盛开红红如火,却无刺目之感,给人一种润润、娇娇的感觉,意境十足,令人赏心悦目。

【2016·山东省青岛卷】

2.下列各项中,对诗词理解有误的一项是( )(3分)

A.“谁道人生无再少?

门前流水尚能西”,苏轼由门前西流的溪水,联想到人生也可老当益壮,充满了积极乐观的情绪。

B.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,唐代诗人杜牧认为,假使东风不给周瑜以方便,赤壁之战的结局恐怕会完全改变。

C.“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,在李清照笔下,主人公深深沉醉于赏心悦目的秋景中,以至于人比黄花还要清瘦。

D.王安石的《登飞来峰》中,“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句表现了诗人高瞻远瞩的思想境界和壮志凌云的豪迈情怀。

【2016·山东省菏泽卷】

【2016·山东省淄博卷】

9.阅读下面的诗歌,选出赏析有误的一项( )。

(3分)

春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

A.首联的“国破”直说国家残破,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

【分析】《春望》是唐朝诗人杜甫的一首五言律诗.这首诗的前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思.这首诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪”应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,表现了诗人爱国之情。

【解答】A.“国破山河在,城春草木深”写春望所见.“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉.这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情.A选项正确;B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”运用拟人手法,移情于景,借花鸟表达了作者感时伤世的感情.B选项正确;C.“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画出诗人满头白发,愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以排遣的感时伤怀,忧国思家之情.C正确;D.这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达了诗人忧国伤时,念家悲己的感情.D错误。

故选D。

【点评】这首诗全篇情景交融,感情深沉,充分体现了“沉郁顿挫”的艺术风格.这首诗结构紧凑,围绕“望”字展开,由开篇描绘国都萧索的景色,到眼观春花而泪流,耳闻鸟鸣而怨恨;再写战事持续很久,以致家里音信全无,最后写到自己的哀怨和衰老,表现了在典型的时代背景下所生成的典型感受,反映了同时代的人们热爱国家、期待和平的美好愿望,表达了大家一致的内在心声,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情感。

【2016·浙江省丽水卷】

(一)(4分)

画堂春·寄子由①

【宋】苏轼

柳花飞处麦摇波。

晚湖②净鉴新磨。

小舟飞棹去如梭。

齐唱采菱歌。

平野水云溶漾,小楼风日晴和。

济南何在暮云多。

归去奈愁何。

【注释】①这首词语《水调歌头·明月几时有》写于同一年,此时作者在密州,其弟在济南。

②“湖”指柳湖,在今淮阳,苏轼兄弟俩曾在此泛舟。

13.《画堂春》中的“归去奈愁何”与《水调歌头》中的“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”都有“归去”一词,它们所蕴含的思想感情有什么不同?

请结合内容简要分析。

(4分)

答:

13.“归去奈何愁”中的“归去”表达了苏轼与弟弟团聚的渴望,对常年在外漂泊的苏轼来说,兄弟俩曾经的相聚时一段美好的回忆,是一种真实的期待;“我欲乘风归去”中的“归去”是苏轼幻想回到月宫(天上)去,对于政治上失意的苏轼来说,月亮是纯净、美好的象征,是他的精神家园。

【2016·浙江省衢州卷】

金陵酒肆留别

【唐】李白

风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。

金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。

请君试问东流水,别意与之谁短长?

13.李白的这首诗与他的《渡荆门送别》都借水抒写离情,你认为哪一首用得更好?

请具体分析。

(3分)

李白《渡荆门送别》:

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

13.示例l:

《金陵酒肆留别》更好。

诗句由饮酒留客到嘱客问水,场景豁然拓宽,让人由眼前喧闹热烈的饯别场面,联想到友人此去孤身一人,水路迢迢的未来之景。

此句运用拟人手法赋水以生命,看似将离情与流水比较短长,实则道出江水不尽离情不断的挂念,也使得离别之情可视可量,意象变得生动而富有新意。

而《渡荆门送别》借水抒情的句子虽然也用了拟人手法,但不如此诗新颖。

示例2:

《渡荆门送别》更好。

借景抒情重在情景交融,意境和谐,诗句从出荆门到至楚国,一路景色变化,但相随相伴的一直是江水,因而结句水到“诗”成,借水表达对故乡的不舍之情,顺理成章,显得自然貼切。

且明明是自己思念家乡却主客互換,故意说成是家乡之水深情款款,不舍游子,显得意味悠长。

《金陵酒肆留别》借水寄情則显得有点突兀,与前几句所描写的景象不协调。

【2016·福建省福州卷】

(―)阅读下面宋词,完成7—8题。

(5分)

水调歌头

苏轼

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

7.天上宫阙如此美好,但作者毕竟更热爱人间生活。

词中哪两句是由出尘之思转向人世情怀的过渡?

答:

8.“但愿人长久,千里共婵娟”中的“婵娟”指 ,说说你对这个名句的理解。

(3分)

答:

(一)(5分)7.(2分)起舞弄清影,何似在人间。

8.(3分)月亮(1分) 唯愿兄弟(亲人)彼此珍重,虽然远隔千里,也能共享这美好的月光。

(言之有理即可)(2分)

2016年山东省

【2016·山东省济南卷】

(三)诗歌阅读

夏意

宋苏舜钦

别院深深夏席①清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺②时一声。

【注释】①席:

竹席。

②流莺:

即莺。

流:

指其鸣声婉转。

12.本诗通过描写院深席清、

(1)、树阴满地、

(2)、等四幅夏日画面,流露出诗人的(3) 心情。

(3分)

13.赏析“石榴开遍透帘明”中“透”字的妙处。

(3分)

12.石榴开遍、梦觉流莺,于炎炎夏日悠闲旷达(恬然自在)

13.透:

穿透。

榴花盛开红红如火,却无刺目之感,给人一种润润、娇娇的感觉,意境十足,令人赏心悦目。

【2016·山东省青岛卷】

2.下列各项中,对诗词理解有误的一项是( )(3分)

A.“谁道人生无再少?

门前流水尚能西”,苏轼由门前西流的溪水,联想到人生也可老当益壮,充满了积极乐观的情绪。

B.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,唐代诗人杜牧认为,假使东风不给周瑜以方便,赤壁之战的结局恐怕会完全改变。

C.“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,在李清照笔下,主人公深深沉醉于赏心悦目的秋景中,以至于人比黄花还要清瘦。

D.王安石的《登飞来峰》中,“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句表现了诗人高瞻远瞩的思想境界和壮志凌云的豪迈情怀。

【2016·山东省菏泽卷】

【2016·山东省淄博卷】

9.阅读下面的诗歌,选出赏析有误的一项( )。

(3分)

春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

A.首联的“国破”直说国家残破,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

【分析】《春望》是唐朝诗人杜甫的一首五言律诗.这首诗的前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思.这首诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪”应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,表现了诗人爱国之情。

【解答】A.“国破山河在,城春草木深”写春望所见.“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉.这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情.A选项正确;B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”运用拟人手法,移情于景,借花鸟表达了作者感时伤世的感情.B选项正确;C.“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画出诗人满头白发,愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以排遣的感时伤怀,忧国思家之情.C正确;D.这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达了诗人忧国伤时,念家悲己的感情.D错误。

故选D。

【点评】这首诗全篇情景交融,感情深沉,充分体现了“沉郁顿挫”的艺术风格.这首诗结构紧凑,围绕“望”字展开,由开篇描绘国都萧索的景色,到眼观春花而泪流,耳闻鸟鸣而怨恨;再写战事持续很久,以致家里音信全无,最后写到自己的哀怨和衰老,表现了在典型的时代背景下所生成的典型感受,反映了同时代的人们热爱国家、期待和平的美好愿望,表达了大家一致的内在心声,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情感。

【2016·浙江省丽水卷】

(一)(4分)

画堂春·寄子由①

【宋】苏轼

柳花飞处麦摇波。

晚湖②净鉴新磨。

小舟飞棹去如梭。

齐唱采菱歌。

平野水云溶漾,小楼风日晴和。

济南何在暮云多。

归去奈愁何。

【注释】①这首词语《水调歌头·明月几时有》写于同一年,此时作者在密州,其弟在济南。

②“湖”指柳湖,在今淮阳,苏轼兄弟俩曾在此泛舟。

13.《画堂春》中的“归去奈愁何”与《水调歌头》中的“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”都有“归去”一词,它们所蕴含的思想感情有什么不同?

请结合内容简要分析。

(4分)

答:

13.“归去奈何愁”中的“归去”表达了苏轼与弟弟团聚的渴望,对常年在外漂泊的苏轼来说,兄弟俩曾经的相聚时一段美好的回忆,是一种真实的期待;“我欲乘风归去”中的“归去”是苏轼幻想回到月宫(天上)去,对于政治上失意的苏轼来说,月亮是纯净、美好的象征,是他的精神家园。

【2016·浙江省衢州卷】

金陵酒肆留别

【唐】李白

风吹柳花满店香,吴姬压酒唤客尝。

金陵子弟来相送,欲行不行各尽觞。

请君试问东流水,别意与之谁短长?

13.李白的这首诗与他的《渡荆门送别》都借水抒写离情,你认为哪一首用得更好?

请具体分析。

(3分)

李白《渡荆门送别》:

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

13.示例l:

《金陵酒肆留别》更好。

诗句由饮酒留客到嘱客问水,场景豁然拓宽,让人由眼前喧闹热烈的饯别场面,联想到友人此去孤身一人,水路迢迢的未来之景。

此句运用拟人手法赋水以生命,看似将离情与流水比较短长,实则道出江水不尽离情不断的挂念,也使得离别之情可视可量,意象变得生动而富有新意。

而《渡荆门送别》借水抒情的句子虽然也用了拟人手法,但不如此诗新颖。

示例2:

《渡荆门送别》更好。

借景抒情重在情景交融,意境和谐,诗句从出荆门到至楚国,一路景色变化,但相随相伴的一直是江水,因而结句水到“诗”成,借水表达对故乡的不舍之情,顺理成章,显得自然貼切。

且明明是自己思念家乡却主客互換,故意说成是家乡之水深情款款,不舍游子,显得意味悠长。

《金陵酒肆留别》借水寄情則显得有点突兀,与前几句所描写的景象不协调。

【2016·福建省福州卷】

(―)阅读下面宋词,完成7—8题。

(5分)

水调歌头

苏轼

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

7.天上宫阙如此美好,但作者毕竟更热爱人间生活。

词中哪两句是由出尘之思转向人世情怀的过渡?

答:

8.“但愿人长久,千里共婵娟”中的“婵娟”指 ,说说你对这个名句的理解。

(3分)

答:

(一)(5分)7.(2分)起舞弄清影,何似在人间。

8.(3分)月亮(1分) 唯愿兄弟(亲人)彼此珍重,虽然远隔千里,也能共享这美好的月光。

(言之有理即可)(2分)

2016年山东省

【2016·山东省济南卷】

(三)诗歌阅读

夏意

宋苏舜钦

别院深深夏席①清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺②时一声。

【注释】①席:

竹席。

②流莺:

即莺。

流:

指其鸣声婉转。

12.本诗通过描写院深席清、

(1)、树阴满地、

(2)、等四幅夏日画面,流露出诗人的(3) 心情。

(3分)

13.赏析“石榴开遍透帘明”中“透”字的妙处。

(3分)

12.石榴开遍、梦觉流莺,于炎炎夏日悠闲旷达(恬然自在)

13.透:

穿透。

榴花盛开红红如火,却无刺目之感,给人一种润润、娇娇的感觉,意境十足,令人赏心悦目。

【2016·山东省青岛卷】

2.下列各项中,对诗词理解有误的一项是( )(3分)

A.“谁道人生无再少?

门前流水尚能西”,苏轼由门前西流的溪水,联想到人生也可老当益壮,充满了积极乐观的情绪。

B.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”,唐代诗人杜牧认为,假使东风不给周瑜以方便,赤壁之战的结局恐怕会完全改变。

C.“莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,在李清照笔下,主人公深深沉醉于赏心悦目的秋景中,以至于人比黄花还要清瘦。

D.王安石的《登飞来峰》中,“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”两句表现了诗人高瞻远瞩的思想境界和壮志凌云的豪迈情怀。

【2016·山东省菏泽卷】

【2016·山东省淄博卷】

9.阅读下面的诗歌,选出赏析有误的一项( )。

(3分)

春 望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

A.首联的“国破”直说国家残破,“草木深”中的“深”字则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.花、鸟本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

【分析】《春望》是唐朝诗人杜甫的一首五言律诗.这首诗的前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思.这首诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪”应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,表现了诗人爱国之情。

【解答】A.“国破山河在,城春草木深”写春望所见.“破”字写出了国破城荒的悲凉景象;“深”字写出了荒无人迹的凄凉.这两句营造了荒凉凄惨的气氛,表达了诗人忧国伤时的感情.A选项正确;B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”运用拟人手法,移情于景,借花鸟表达了作者感时伤世的感情.B选项正确;C.“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画出诗人满头白发,愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以排遣的感时伤怀,忧国思家之情.C正确;D.这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达了诗人忧国伤时,念家悲己的感情.D错误。

故选D。

【点评】这首诗全篇情景交融,感情深沉,充分体现了“沉郁顿挫”的艺术风格.这首诗结构紧凑,围绕“望”字展开,由开篇描绘国都萧索的景色,到眼观春花而泪流,耳闻鸟鸣而怨恨;再写战事持续很久,以致家里音信全无,最后写到自己的哀怨和衰老,表现了在典型的时代背景下所生成的典型感受,反映了同时代的人们热爱国家、期待和平的美好愿望,表达了大家一致的内在心声,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情感。