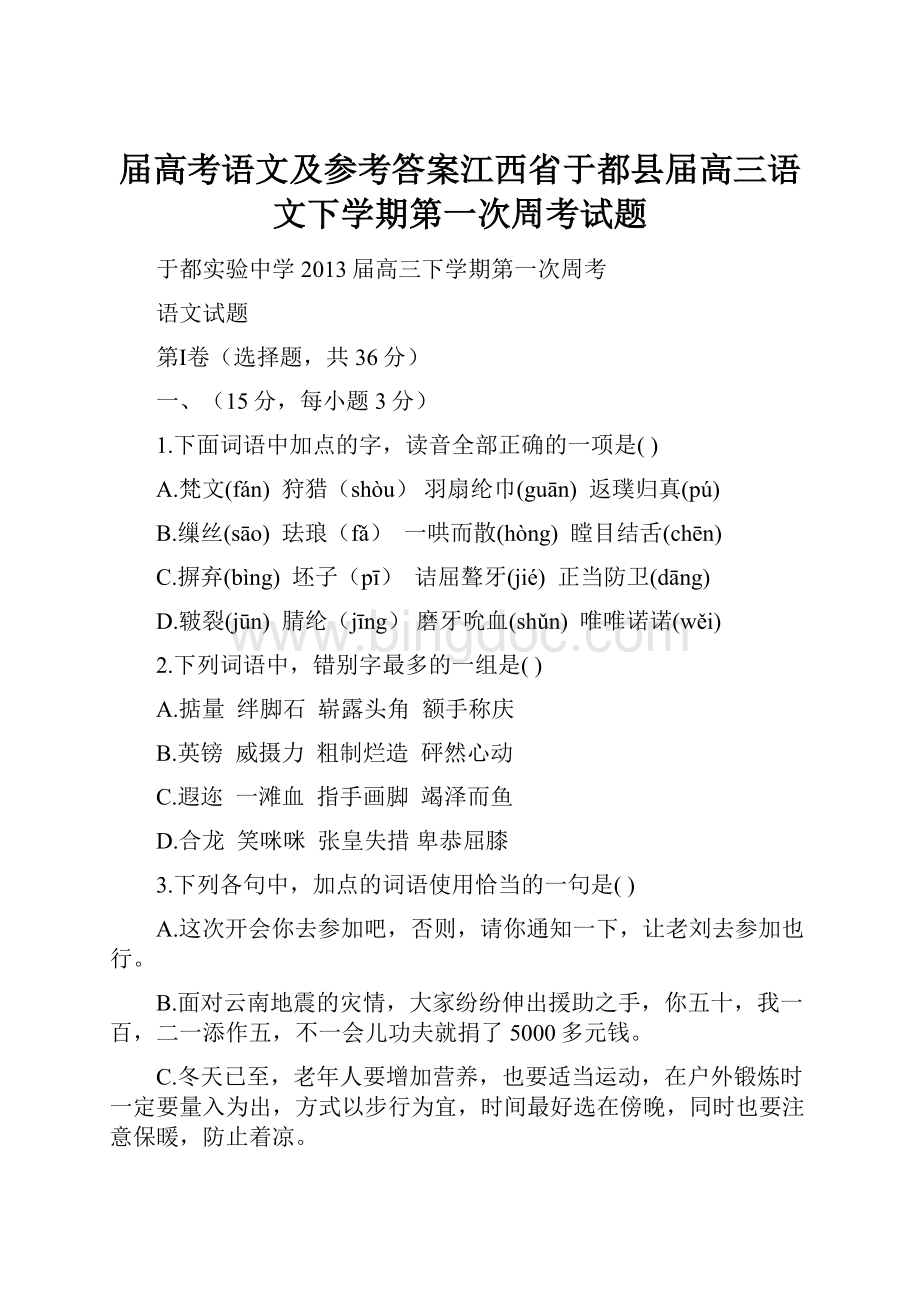

届高考语文及参考答案江西省于都县届高三语文下学期第一次周考试题.docx

《届高考语文及参考答案江西省于都县届高三语文下学期第一次周考试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考语文及参考答案江西省于都县届高三语文下学期第一次周考试题.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

届高考语文及参考答案江西省于都县届高三语文下学期第一次周考试题

于都实验中学2013届高三下学期第一次周考

语文试题

第Ⅰ卷(选择题,共36分)

一、(15分,每小题3分)

1.下面词语中加点的字,读音全部正确的一项是()

A.梵文(fán)狩猎(shòu)羽扇纶巾(guān)返璞归真(pú)

B.缫丝(sāo)珐琅(fǎ)一哄而散(hòng)瞠目结舌(chēn)

C.摒弃(bìng)坯子(pī)诘屈聱牙(jié)正当防卫(dāng)

D.皲裂(jūn)腈纶(jīng)磨牙吮血(shǔn)唯唯诺诺(wěi)

2.下列词语中,错别字最多的一组是()

A.掂量绊脚石崭露头角额手称庆

B.英镑威摄力粗制烂造砰然心动

C.遐迩一滩血指手画脚竭泽而鱼

D.合龙笑咪咪张皇失措卑恭屈膝

3.下列各句中,加点的词语使用恰当的一句是()

A.这次开会你去参加吧,否则,请你通知一下,让老刘去参加也行。

B.面对云南地震的灾情,大家纷纷伸出援助之手,你五十,我一百,二一添作五,不一会儿功夫就捐了5000多元钱。

C.冬天已至,老年人要增加营养,也要适当运动,在户外锻炼时一定要量入为出,方式以步行为宜,时间最好选在傍晚,同时也要注意保暖,防止着凉。

D.由于管理不善,现在的地摊文学颇有瓦釜雷鸣之势,不能不引起有关部门的高度重视。

4.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是()

阳光明媚的三月,我们一行相约到少林寺游玩。

不知不觉间,我们已游遍寺内所有景点,少林寺那“禅、武、医”三者合一的独特文化给我们留下了很深刻的印象。

①少林寺的门前有石狮一对,雌雄相对,威武无比,亦为清代石刻。

②进了景区大门后,我们沿着道路两旁的树阴,朝少林寺方向缓慢而去。

③下车后,我们冒着酷暑奔赴少林景区。

④我们沿着一条长长的甬道往里走,甬道两旁是松柏掩映的碑林,碑林尽头耸立着的是巍峨壮观的天王殿。

⑤该殿红墙绿瓦,斗拱彩绘,门内隔屏前左右各有一尊金刚塑像。

⑥我们走进少林寺,只见眼前古木参天,烛烟缭绕,殿宇敦实古朴。

A.③⑥④⑤②①B.③④⑤②①⑥C.③②⑥④⑤①D.③②①⑥④⑤

5.下列各句中,没有语病的一句是()

A.《中国人最易读错的字》一书选取近200个中国人最易读错的字为对象,除了从语音的正误方面做出是非判断外,还注重对读错的原因进行分析,具有较高的学术价值。

。

B.钓鱼岛争端,使日本不但政治陷入混乱,更是冲击着日本脆弱的经济形势,之前日本公然叫嚣“日企撤离,崩盘的将是中国”,但是日本财务省最新的统计数据让这一谎言不攻自破。

C.莫言的小说,充满了对社会不公的强烈控诉,以及对有尊严的、轰轰烈烈的生活的憧憬。

这两个主题也是我们阅读莫言小说,走进他的文学世界的钥匙。

D.《冷浪漫》精选了“科学松鼠会”多位作者的作品,深入浅出地讲述了与生命、生活密切相关的科学知识。

这些文章,既给人以科学的教益,也获得美的享受。

6.下列关于名著的说明,不正确的一项是()

A.《三国演义》中的“巧授连环计”写的是庞统向曹操献连环计,表面上是为解决曹军不习水战晕船的难题,实际上是为周瑜火烧战船作准备。

(《三国演义》)

B.子曰:

“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

”孔子认为,应该先培养良好的道德修养,再学习古代典籍,增长文化知识。

(《论语》)

C.他终于看到纵队的前列从这条街进入广场,不一会,一大群人便挤满广场。

但除了知道这是一群人以外,在黑暗中什么也看不清。

正是因为加西莫多看不清楚广场上的情况,才误以为他们是来加害爱斯梅拉达的。

所以,当那一大群人靠近圣母院时,加西莫多便拼死抵抗。

(《巴黎圣母院》)

D.大卫的是非观念和健全人格是在保姆佩葛蒂的帮助下确立起来的。

她教导大卫“永不卑贱、永不虚伪、永不残忍”的话可以成为我们每个人的做人箴言。

(《大卫·科波菲尔》)

二、(9分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7—9题。

走向生态城市

城市走生态化发展之路,为城市发展提出了明确的目标——建设生态城市。

“生态城市”是在联合国教科文组织发起的“人与生物圈”计划研究过程中提出的一个概念。

它的内涵随着社会和科技的发展,不断得到充实和完善。

生态城市现已超越了保护环境即城市建设与环境保持协调的层次,融合了社会、文化、历史、经济等因素,向更加全面的方向发展,体现的是一种广义的生态观。

城市生态化发展到一定阶段,将出现生态城市。

简单地说生态城市是社会和谐、经济高效、生态良性循环的人类居住区形式,自然、城市、人融为有机整体,形成互惠共生结构。

生态城市的发展目标是实现人—自然的和谐(包含人与人和谐、人与自然和谐、自然系统和谐三方面内容),其中追求自然系统和谐、人与自然和谐,是基础、条件,实现人与人和谐才是生态城市的目的和根本所在,即生态城市不仅能“供养”自然,而且满足人类自身进化、发展的需求,达到“人和”。

从生态哲学角度看,生态城市的实质是实现人—自然的和谐,这是生态城市价值取向所在,只有人的社会关系和文化意识达到一定水平才能实现。

从生态经济学角度看,生态城市采用有利于保护自然价值,又有利于创造社会文化价值的生态技术,建立生态化产业体系,实现物质生产和社会生活的生态化,太阳能、水电、风能等绿色能源将成为主要能源形式。

从生态社会学角度看,生态城市的教育、科技、文化、道德、法律、制度等都将“生态化”。

从城市规划学角度看,生态城市空间结构布局合理,基础设施完善,生态建筑广泛应用,人工环境与自然环境融合,城市景观成为城市文化的空间构成与表现。

生态城市与传统城市相比,有本质的不同,主要有以下几大特点。

和谐性。

现在人类活动促进了经济增长,却没能实现人类自身的同步发展,生态城市是营造满足人类自身进化需求的环境,充满人情味,文化气息浓郁,拥有强有力的互帮互助的群体,富有生机与活力。

文化是生态城市最重要的功能,文化个性和文化魅力是生态城市的灵魂。

高效性。

生态城市一改现代城市“高能耗”、“非循环”的运行机制,提高一切资源的利用效率,物尽其用,人尽其才,物质、能量得到多层次分级利用,废弃物循环再生。

持续性。

生态城市是以可持续发展思想为指导的,兼顾不同时间、空间,合理配置资源,公平地满足现代与后代在发展和环境方面的需要,不因眼前的利益而用“掠夺”的方式促进城市暂时的“繁荣”,保证其发展的健康、持续、协调。

现代城市与生态城市相比,有很大差距,不能因此而认为生态城市是一种尽善尽美、不可实现的理想乌托邦。

现代城市到生态城市可能是个很漫长的发展过程,需要好几代人的努力。

面向新世纪,人类的取向和选择必然是生态化。

城市走生态化发展道路、建设生态城市是历史发展的必然趋势。

建设生态城市离不开创造性的规划设计,创造性的规划设计需要前瞻性的理论指导。

开展对生态城市的研究成为城市规划研究的前沿课题。

因为传统的城市规划价值观是“反自然”的,与生态城市价值观是相悖的,有必要在新的生态价值观指导下对当前城市规划理论进行根本性变革,系统地研究生态城市理论、原理及其规划设计方法、手段、技术等一系列问题。

7.下列对“生态城市”的理解,不正确的一项是

A.“生态城市”体现的是一种广义的生态观,与传统城市相比,它的主要特点是和谐性、高效性和持续性。

B.“生态城市”是城市生态化发展的条件之一,是社会和谐、经济高效、生态良性循环的人类居住区形式。

C.“生态城市”不仅能使自然系统和谐、人与自然和谐,而且能满足人类自身发展的需求,实现人与人的和谐。

D.“生态城市”要求人们在城市建设中,要融合社会、文化、历史、经济等因素,向更加全面的方向发展。

8.下列对文中画线句的理解,不正确的一项是

A.人的社会关系和文化意识达到一定水平之后,就可以实现人—自然的和谐。

B.作为生态城市价值取向所在的人—自然地和谐的实现,标志生态城市的建成。

C.只有等生态城市建成之后,才能使人的社会关系和文化意识达到一定水平。

D.人—自然的和谐的实现,靠的是人的社会关系和文化意识必须达到一定水平。

9.下列理解和分析,符合原文意思的一项是

A.在生态城市中,自然、城市、人融为有机整体,形成互惠共生结构,即生态城市不仅能“供养”自然,而且能实现人与人的和谐发展。

B.从生态经济学角度看,生态城市更重视采用有利于创造社会文化价值的生态技术,建立生态化产业体系,实现物质生产和社会生活的生态化。

C.从生态社会学角度看,生态城市的教育、科技、文化、道德、法律、制度等都将“生态化”,从而实现人与自然的和谐发展。

D.生态城市特别注重人工环境与自然环境的融合,要求生态建筑和城市景观建成之后必须成为城市文化的空间构成与表现。

三、文言文阅读(9分)

阅读下面的文言文,完成10—12题。

无锡有奇士,曰华豫原。

乙未岁,张公抚吴,坐事逮。

部使者偕制府即讯于润州,而羁公城隍庙中,甲而守之,生狞如虎,非部使者令,不得擅出入。

门生故吏,无敢向迩者。

豫原闻难,自无锡疾驰,一昼夜逾三百里,至京口唁焉。

既抵庙门,不得入。

而顾见有官人来,骑而从者数人,至门,门者皆却立,官人下马入,从者皆入,豫原则闯然随之入,数折而达,张公请室门外,即又不得入。

徘徊往来,所以属其门者方故万端。

然卒不得入。

门者曰:

“客何为者?

始吾以客为从官人来,故不谁何客,乃今知妄男子耳。

不去且得罪,制府怒不可犯也。

”豫原大笑应曰:

“若乃以制府吓我耶!

向令吾惴制府者,吾安得至此?

且天下事不可知,往者张公尝与噶礼讼矣,部使者按事至再,无直张公者。

赖天子明对,张公抚吴自如,而噶礼卒抵罪。

今张公虽就逮,万一上复有旨欲全公,若等何面目复见张公?

”言已,索笔大书其爵里姓名,付门者达张公所,曰:

“可达,达之;不可,则以此纸上制府言状,惟制府死生。

”

当是时,日渐西夕。

既已无可奈何,则入白守者,而守者亦颇闻语色动,为言于张公。

张公命之入,豫原乃入,慰劝若平生欢,良久乃去。

越数日,部使者之祠报毁矣。

初,部使者视学江左有声,吴中人士为祠于江阴,歌舞之。

当张公之与噶礼交讼也,部使者按事至吴,吴中自士大夫下,遮马首以千万数,愿无夺张公。

而部使者颇不直张公,吴中人固怒甚。

及是事也,部使者与制府劾张公欺谩,罪且当诛,吴中人咸涕泣不知所为,而会豫原自京口来,具言张公就逮良苦,则益汹汹然,顾无所发怒。

豫原遂言曰:

“狄梁公之有祠魏州也,其子景晖弗类其父,魏州人毁之,不复祠。

今日之事,得复有香火耶?

”于是众数千人奔部使者祠下,争撤屋瓦投之,榱栋尽折,或焚烧其余,呼声动天。

明日,制府闻状,大骇,阴使人廉问主名,然竟无如何也。

当是时,豫原几不免,亦以此名闻江淮间。

豫原名希闵,著有《广事类赋》等书行世。

其为人敛退,粥粥若无能者,而遇公发愤乃若此,上卒不用部使者议,而召张公,命以白衣领仓场职。

曲园居士曰:

所言部使者,乃张文端也,曾以兵部侍郎视江苏学政。

文端亦一代名臣,而此事不能无非议也。

(选自葛存虚《清代名人轶事》,有删节)

[注]①粥粥:

柔弱无能的样子。

②白衣:

受处分官员的身份。

仓场:

官方收纳粮食或其他物资的场所。

10.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()(3分)

A.张公抚吴,坐事逮坐:

定罪

B.既已无可奈何,则入白守者白:

禀告;报告

C.及是事也,部使者与制府劾张公欺谩劾:

弹劾

D.上卒不用部使者议,而召张公卒:

突然

11.下列各组句子中、加点词的意义和用法相同的一组是()(3分)

A.而部使者颇不直张公,吴中人固怒甚

盖一岁之犯死者二焉,其余则熙熙而乐

B.徘徊往来,所以属其门者方故万端

师者,所以传道受业解惑也

C.所言部使者,乃张文端也

今其智乃反不能及,其可也欤

D.若乃以制府吓我耶

皆以美于徐公

12.下列对原文内容的分析和概括,正确的一项是()(3分)

A.张公在吴中担任巡抚时因犯事被逮捕,他的门生故吏都不敢接近他,华豫原听说后很气愤,从无锡骑快马,一昼夜跑了三百多里赶到了京口。

B.张文端的祠庙被毁,华豫原不仅逃脱了责罚,还因此出了名。

张文端虽为一代名臣,但在张公这件事上有失公道人心,不能不让人非议。

C.太阳快要下山时,华豫原混进一个大官的随从队进入了城隍庙,顺利见到了张公,就像他们平素是交好的朋友一样,很久才离开。

D.张公曾经与噶礼打官司,部使者张文端为查究这件事两次来到吴中,但并没有为张公主持公道,吴中的人非常愤怒,就毁掉了张文端的祠庙。

第Ⅱ卷(主观题,共114分)

注意事项:

考生须用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答。

在试题卷上作答,答案无效。

四、(28分)

13.把第I卷文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(12分)

(1)羁公城隍庙中,甲而守之,生狞如虎,非部使者令,不得擅出入。

(4分)

(2)客何为者?

始吾以客为从官人来,故不谁何客,乃今知妄男子耳。

(4分)

(3)会豫原自京口来,具言张公就逮良苦,则益汹汹然,顾无所发怒。

(4分)

14.阅读下面一首宋词,完成后面的题目。

(8分)

临江仙 送钱穆父①

苏轼

一别都门三改火②,天涯踏尽红尘。

依然一笑作春温。

无波真古井,有节是秋筠③。

惆怅孤帆连夜发,送行淡月微云。

樽前不用翠眉颦。

人生如逆旅,我亦是行人。

[注]①钱穆父:

苏轼的友人,时被谪出知瀛州。

②改火:

指年度的更替。

③筠:

竹。

(1)“无波真古井,有节是秋筠”句运用了哪些修辞手法?

赞扬了友人什么样的品格?

(4分)

(2)“人生如逆旅,我亦是行人”句,有人认为豪放达观,有人认为失意惆怅,你的看法呢?

简要分析。

(4分)

15.古诗文填空。

(5题限选4题)(8分)

(1)饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣,,。

(《论语》)

(2),。

但为君故,沉吟至今。

(《短歌行》)

(3)狗吠深巷中,。

,虚室有余闲(《归园田居》)

(4),内无应门五尺之僮。

,形影相吊。

(《陈情表》)

(5)间关莺语花底滑,。

冰泉冷涩弦凝绝。

(《琵琶行》)

五、阅读下面的文章,完成16~19题。

(21分)

哑巴与春天

迟子建

①最惧怕春风的,莫过于积雪了。

②春风像一把巨大的笤帚,悠然扫着大地的积雪。

它一天天地扫下去,积雪就变薄了。

这时云雀来了,阳光的触角也变得柔软了,冰河激情地迸裂,流水之声悠然重现,嫩绿的草芽顶破向阳山坡的腐殖土,达子香花如朝霞一般,东一簇西一簇地点染着山林,春天有声有色地来了。

③我的童年春光记忆,是与一个老哑巴联系在一起的。

④在一个偏僻而又冷寂的小镇,一个有缺陷的生命,他的名字就像秋日蝴蝶的羽翼一样脆弱,渐渐地被风和寒冷给摧折了。

没人记得他的本名,大家都叫他老哑巴。

他有四五十岁的样子,出奇地黑,出奇地瘦,脖子长长的,那上面裸露的青筋常让我联想到是几条蚯蚓横七竖八地匍匐在那里。

老哑巴在生产队里喂牲口,一早一晚的,常能听见他铡草的声音,嚓——嚓嚓,那声音像女人用刀刮着新鲜的鱼鳞,又像男人抡着锐利的斧子在劈柴。

我和小伙伴去生产队的草垛躲猫猫时,常能看见他。

老哑巴用铁耙子从草垛搂下一捆一捆的草,拎到铡刀旁。

本来这草是没有生气的,但因为有一扇铡刀横在那儿,就觉得这草是活物,而老哑巴成了刽子手,他的那双手令人胆寒。

我们见着老哑巴,就老是想逃跑。

可他误以为我们把草垛蹬散了他会捉我们问责,为了表示支持我们躲猫猫,他挥舞着双臂,摇着头,做出无所谓的姿态。

见我们仍惊惶地不敢靠前,他就本能地大张着嘴,想通过呼喊挽留我们。

但见他喉结急剧蠕动,嗓子里发出“呃呃”的如被噎住似的沉重的气促声,却说不出一句话来。

⑤老哑巴是勤恳的,他除了铡草、喂牲口之外,还把生产队的场院打扫得干干净净。

冬天打扫的是雪,夏天打扫的是草屑、废纸和雨天时牲畜从田间带回的泥土。

他晚上就住在挨着牲口棚的一间小屋里。

也许人哑了,连鼾声都发不出来,人们说他睡觉时无声无息的。

老哑巴很爱花,春天时,他在场院的围栏旁播上几行花籽,到了夏天,五颜六色的花不仅把暗淡陈旧的围栏装点出了生机,还把蜜蜂和蝴蝶也招来了。

就是那些过路的人见了那些花儿,也要多望上几眼,说,这老哑巴种的花可真鲜亮啊,他娶不上媳妇,一定是把花当媳妇给伺候和爱惜着了!

⑥有一年春天,生产队接到一个任务,要为一座大城市的花园挖上几千株的达子香花。

活儿来得太急,人手不够,队长让老哑巴也跟着上山了。

老哑巴很高兴,因为他是爱花的。

达子香花才开,它们把山峦映得红一片粉一片的。

老哑巴看待花的眼神是挖花的人中最温柔的。

晚上,社员们就宿在山上的帐篷里。

由于那顶帐篷只有一道长长的通铺,男女只能睡在一起。

队长本想在通铺中央挂上一块布帘,使男女分开,但帐篷里没有帘子。

于是,队长就让老哑巴充当帘子,睡在中间,他的左侧是一溜儿女人,右侧则是清一色的男人。

老哑巴开始抗议着,他一次次地从中央地带爬起,但又一次次地在大家的嬉笑声中被按回原处。

后来,他终于安静了。

后半夜,有人起夜时,听见了老哑巴发出的隐约哭声。

⑦从山上归来后,老哑巴还在生产队里铡草。

一早一晚的,仍能听见铡刀“嚓——嚓嚓——”的声响,只不过声音不如以往清脆,不是铡刀钝了,就是他的气力不比从前了。

那一年,他没有在场院的围栏前种花,也不爱打扫院子,常蜷在角落里打瞌睡。

队长嫌他老了,学会偷懒了,打发了他。

他从哪里来,是没人知道的,就像我们不知他扛着行李卷又会到哪里去一样。

我们的小镇仍如从前一样,经历着人间的生离死别和大自然的风霜雨雪,达子香花依然在春天时静悄悄地绽放,依然有接替老哑巴的人一早一晚地为牲口铡着草料,但我们总觉得少了点什么。

原来这小镇是少了一个沉默的人——

⑧一个永远无法在春天中歌唱的人!

16.联系全文,分析第③段在文中的作用。

(4分)

17.文章以“一个永远无法在春天中歌唱的人”结尾,水到渠成而又让人深思,请分析这句话的含义。

(5分)

18.本文中老哑巴与《祝福》中的祥林嫂有许多相似之处,请加以探究。

(8分)

19.下列对文章有关内容的分析和概括,不正确的两项是( )(4分)

A.文章第①段中的“积雪”有双重含义,既指自然界的积雪,又指人性的冷漠。

B.这篇文章表现了老哑巴因社会地位低下而被人忽视、遭人歧视、最终遭到抛弃的命运,表达了作者对老哑巴的深切同情。

C.本文运用了细节描写,通过对人物的外貌、动作、心理的描写刻画了老哑巴宽厚、仁慈、善良、敢于与命运抗争的形象。

D.作品以达子香花作为贯穿全文的线索,脉络清晰,行文自然。

E.第⑦段中写到达子香花依然在春天时静悄悄地绽放,有人接替了老哑巴的工作,表明作者已将老哑巴淡忘了。

六(15分)

20.小作文

下面是《宝玉挨打》中的一段文字:

此时林黛玉虽不是嚎啕大哭,然越是这等无声之泣,气噎喉堵,更觉得利害。

听了宝玉这番话,心中虽然有万句言词,只是不能说得,半日,方抽抽噎噎的说道:

“你从此可都改了罢!

”宝玉听说,便长叹一声,道:

“你放心,别说这样话。

就便为这些人死了,也是情愿的!

”

想象一下,如果宝钗来看宝玉,会有怎样的情景?

请描写出来。

要求:

(1)至少有两种以上人物描写方法。

(2)人物语言、行为与小说中人物性格相符。

(3)200字以上。

七(50分)

21.大作文

阅读下面一则寓言,按要求作文。

猫头鹰和它的孩子

波兰寓言

猫到林中捕鸟,碰到一只猫头鹰。

猫头鹰问他:

"亲爱的大哥,你到哪里去呀"。

"我去林子里捕鸟吃。

"猫答。

"啊,猫大哥,千万别伤害我的小孩子。

"

"你的孩子长得什么样,这个你可得让我知道。

"

"我的孩子呀,长得最漂亮。

"

"知道了。

"猫认真地回答,猫头鹰放心的飞走了。

猫在矮树丛中找来找去,鸟巢中尽是一些美丽的小鸟,猫都怕是猫头鹰的孩子而没有下口,最后,发现一群长得非常难看的小鸟,于是,猫放心的饱餐一顿。

猫回家的路上,又碰到猫头鹰。

猫说:

"你放心吧,我吃的是最丑的鸟。

"

猫头鹰回来一看,他的"漂亮"的孩子一个也不见了,窝里还有几根猫的胡须。

这则寓言中的猫头鹰给你怎样的联想和启示?

请选择一个角度,自选文体,自拟标题;不要脱离材料的内容及含义范围作文,不要套作,不得抄袭,700字以上。

答案

1.D解析:

A.梵(fàn);B.珐琅(fà),瞠目结舌(chēng);C.诘屈聱牙(jí)正当防卫(dàng)

2.B解析:

A项全对;B项,威慑力,粗制滥造,怦然心动;C项,一摊血,竭泽而渔;D项,笑眯眯卑躬屈膝

3.D解析:

A应该用“不然”,“不然”表示选择,对上文作假设性的否定,然后在下文作出另一选择,意思是“如果不这样,那就……(作另一选择)”。

“否则”表示对上文作假设性的否定,同时在下文指出否定后将会出现的结果;B“二一添作五”是双方平分的意思;C“量入为出”指根据收入的多少来确定支出的限度,这里应用“量力而行”;D“瓦釜雷鸣”比喻庸才、庸事等声势显赫。

4.D解析:

按照游览的空间顺序排列即可。

先是“少林景区”,然后“少林寺方向”,接下来“少林寺的门前”,之后“走进少林寺”,后是“沿着一条甬道往里走”,是“天王殿”,最后“该殿”怎么样。

5.C解析:

A.表意不明,“200百个中国人”停顿不同,表意也不同;B.应将“不但”提至“使日本”前;D.主谓搭配不当,改成“既给人以科学的教益,也让人获得美的享受”。

6.D,应是贝西姨婆。

解析:

B项译文:

弟子们在父母跟前,就孝顺父母;出门在外,要顺从师长,言行要谨慎,要诚实可信,寡言少语,要广泛地去爱众人,亲近那些有仁德的人。

这样躬行实践之后,还有余力的话,就再去学习文献知识。

7.D(“也是中国文化特性的重要方面”的表述与文中“我们不能以这些一致性来说明中国文化的独特性”不符)

8.B(“但其限制心灵启蒙和个性表达的缺陷是致命的”的说法在文中无据)

9.D(这些人显然是“有眼不识泰山,是十分愚蠢的“的言词过于偏激。

不符合文章实际)

10.D(卒:

终于,最终。

)

11.B(“所以”表示动作行为所凭借的方式、方法或依据,相当于“用来......的方法”“是用来......的”等。

A.连词,表转折/连词,表修饰。

C.判断词,是/副词,竟然。

D.介词,用、拿/动词,认为。

)

12.B(A.无中生有。

华豫原听说后“很气愤”于文无据。

C.偷换慨念,华豫原见张公并不顺利。

D.时间错位。

吴中人毁掉张文端祠庙是因张公“坐事逮”,“会华豫原自京口来,具言张公就逮良苦”之后,而不是“与噶礼打官司”一事之后。

,参看原文第一自然段后半段、第二自然段。

)

13.

(1)(他们)将张公拘禁在城隍庙中,派全副武装的兵士看守他,(这些兵士)像老虎一样凶猛狰狞,如果没有部使者的命令,(任何人)都不能擅自出入。

(首句主语省略,补上“他们”,1分,“羁”1分,“甲”系借代手法,1分,句意通顺1分。

)

(2)你是干什么的?

起初我以为你是跟着那大官来的,所以不问你是谁,现在才知道你是个无知妄为的男子罢了。

(“何为”也可译成“是谁”,1分,“从”

“妄”各1分,句意1分。

)

(3)恰逢华豫原从京口返回,详细地告诉他们张公被逮捕受了很多苦,吴中的百姓就越发地吵吵嚷嚷,喧闹不已,只是没有地方发泄怒气。

(“会”“就逮”“顾”各1分,句意1分。

)

14.【解析】这首词是宋哲宗元祐六年春苏轼知杭州时,为送别自越州(今浙江绍兴)北徙途经杭州的老友钱穆父(名勰)而作。

元祐初年,苏轼在朝为起居舍人,钱穆父为中书舍人,气类相善,友谊甚笃。

元祐三年穆父出知越州,都门帐饮时,苏轼曾赋诗赠别。

岁月如流,此次在杭州重聚,已是别后的第三个年头了。

三年来,穆父奔走于京城、吴越之间,此次又远赴瀛州,真可谓“天涯踏尽红尘”。

分别虽久,可情谊弥坚,相见欢笑,犹如春日之和煦。

更为可喜的是友人与自己都能以道自守,保持耿介风节,借用白居易《赠元稹》诗句来说,即“无