高考语文二轮复习 古代诗歌阅读 考点3 鉴赏表达技巧 讲义.docx

《高考语文二轮复习 古代诗歌阅读 考点3 鉴赏表达技巧 讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文二轮复习 古代诗歌阅读 考点3 鉴赏表达技巧 讲义.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

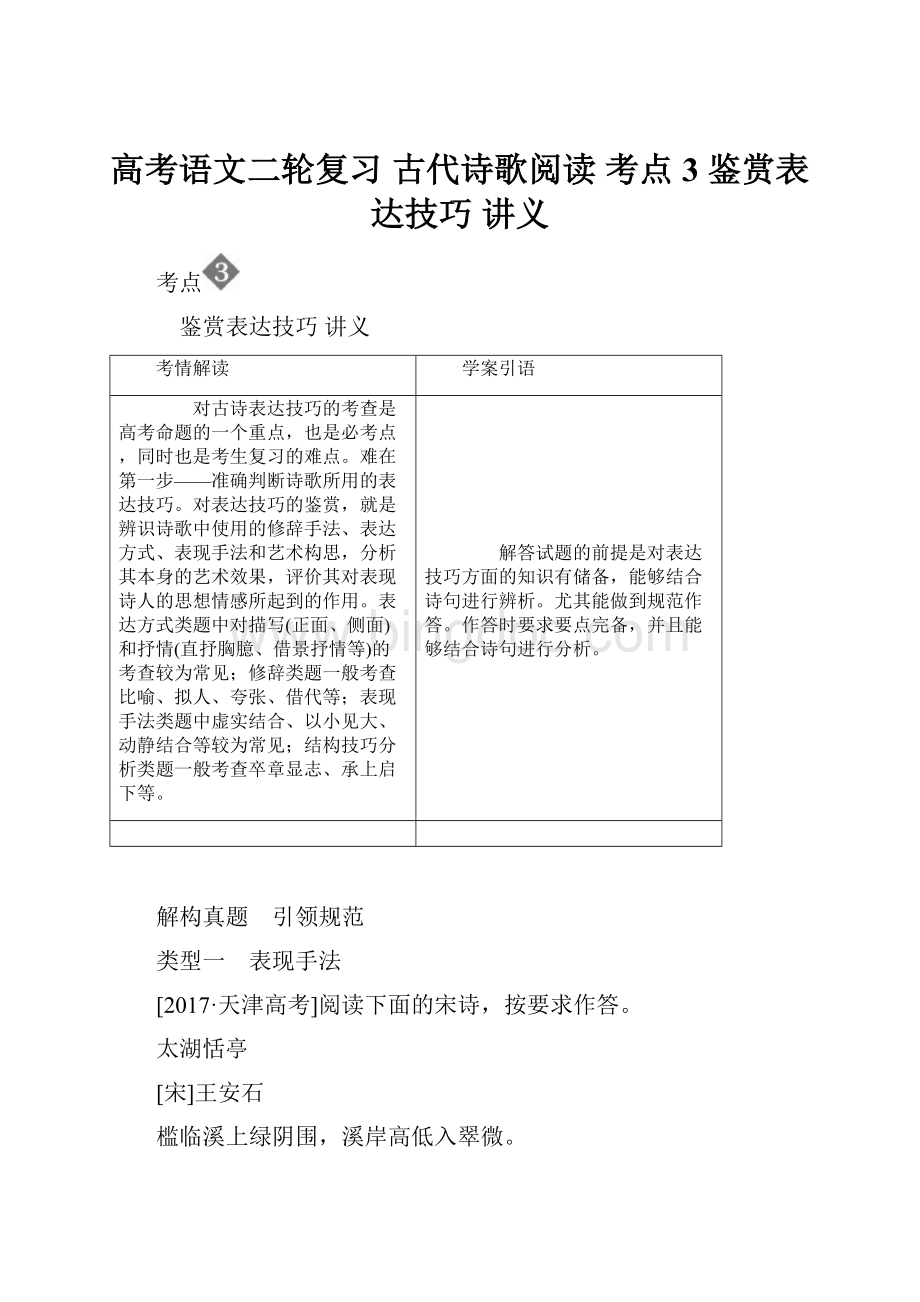

高考语文二轮复习古代诗歌阅读考点3鉴赏表达技巧讲义

考点

鉴赏表达技巧讲义

考情解读

学案引语

对古诗表达技巧的考查是高考命题的一个重点,也是必考点,同时也是考生复习的难点。

难在第一步——准确判断诗歌所用的表达技巧。

对表达技巧的鉴赏,就是辨识诗歌中使用的修辞手法、表达方式、表现手法和艺术构思,分析其本身的艺术效果,评价其对表现诗人的思想情感所起到的作用。

表达方式类题中对描写(正面、侧面)和抒情(直抒胸臆、借景抒情等)的考查较为常见;修辞类题一般考查比喻、拟人、夸张、借代等;表现手法类题中虚实结合、以小见大、动静结合等较为常见;结构技巧分析类题一般考查卒章显志、承上启下等。

解答试题的前提是对表达技巧方面的知识有储备,能够结合诗句进行辨析。

尤其能做到规范作答。

作答时要求要点完备,并且能够结合诗句进行分析。

解构真题 引领规范

类型一 表现手法

[2017·天津高考]阅读下面的宋诗,按要求作答。

太湖恬亭

[宋]王安石

槛临溪上绿阴围,溪岸高低入翠微。

日落断桥人独立,水涵幽树鸟相依。

清游始觉心无累,静处谁知世有机。

更待夜深同徙倚[注],秋风斜月钓舟归。

[注] 徙倚:

徘徊,流连不去。

尾联运用了多种艺术手法,任选一种加以简析。

(3分)

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

思路梳理

1.明确考点 辨别要求

本题考查诗歌的表达技巧,要求任选一种简析。

2.研读诗歌 细致分析

解答这类试题,首先要熟知表现手法有哪些,主要是对比、烘托、动静、虚实、抑扬、用典等;其次要结合诗句对表现手法进行分析;最后要写出该手法的运用有什么效果。

从尾联诗句中一个“更待”可以看出,“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,可以判断为虚写。

而从诗句描写的意境来看,画面清幽闲适。

尾联两句写景,可以判断这是以景结情的手法。

从中可以看出诗人的闲适。

写景是为了抒情,诗人把闲适之情融于景物描写之间,可以判断为情景交融的写法。

3.依据模板 构思答案

答案构成:

运用了……手法,通过……可以看出,表现了作者……的情感。

(或突出了什么,刻画了什么。

)

4.组织语言 做出答案

①虚写。

“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”是诗人想象的情景,这样写呈现了清幽闲逸的意境。

②以景结情。

描绘“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”的画面,寄托了诗人的闲适之情,使全诗韵味悠长。

③情景交融(借景抒情)。

闲适之情与“夜深同徙倚,秋风斜月钓舟归”之景交融,使情感表达含蓄深长。

失分剖析

现场答案

失分剖析

得分

答案一:

运用了虚写、以景结情、借景抒情。

该答案只概括,缺少对手法的分析,没有指出表达效果。

1

答案二:

借景抒情。

寄托了诗人对未来美好生活的向往。

该答案要点不全,个别手法判断正确,但是分析不当。

1

类型二 修辞手法

[2016·山东高考]阅读下面的元曲,回答问题。

水仙子·舟中

[元]孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船,朔风吹老梅花片。

推开篷雪满天。

诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。

一笑琅然。

分析“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”使用的两种修辞手法。

(4分)

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

思路梳理

1.明确考点 辨别要求

本题考查诗歌表达技巧,要求分析句子使用的两种修辞手法。

2.研读诗歌 细致分析

这类题目的答题思路是:

第一步:

明修辞,准确指出用了何种修辞手法;第二步:

阐运用,结合诗句阐释这种修辞手法在诗文中是如何运用的;第三步:

析效果,指出此种修辞手法有何效果,传达出诗人怎样的感情。

最后按照答案构成进行答题。

诗句“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”意思是说诗人顿时诗兴大作,迫不及待要同风雪争先,表现出诗人高昂的诗兴。

雪片与暴风搅作一团,鏖战不止,诗人的诗句又同飞雪互相纠缠。

可见诗人把“诗豪”“风”和“雪”拟人化,表现出作者高昂的诗兴;三句结构相似的句子联排,可见运用了排比的手法,排比的手法写出了风雪的劲猛,渲染了湖上风雪翻飞的景象,别具一种雄豪的阳刚之美,描绘出一幅壮观的江天风雪行吟图。

3.依据模板 构思答案

答案构成:

运用了……(修辞)……,起到了……作用,表达了……情感。

(句意+文意+主旨情感)揭示修辞手法+分析表达作用(句意+文意+主旨情感)。

4.组织语言 做出答案

比拟、排比。

“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战”,用“争先”“鏖战”把“诗豪”“风”和“雪”拟人化,“诗和雪缴缠”,用“缴缠”将“诗”拟物,把抽象的“诗”形象化,生动形象地描写风雪交加的壮美,表现作者迸发的诗情。

“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”构成排比句,描写了作者的诗情与风雪难分难解的关系,渲染了气氛。

失分剖析

现场答案

失分剖析

得分

答案一:

拟人、排比,诗人把风雪人格化,写出了作者对风雪的喜爱。

只有概括没有分析。

该答案答出了具体的修辞“排比”,但没有联系诗歌内容具体分析。

并且对作者的感情理解不恰当。

1

答案二:

比拟、比喻,诗句中用“争先”“鏖战”把“诗豪”“风”和“雪”拟人化,生动形象地写出了风雪的壮美,表现了作者的诗情。

知识储备不足、分辨不清修辞手法。

该答案修辞手法找错一个,对比拟手法的分析比较到位。

2

类型三 表达方式

[2016·浙江高考]阅读下面两首诗,完成后面问题。

北来人二首

[宋]刘克庄

试说东都①事,添人白发多。

寝园残石马,废殿泣铜驼。

胡运占难久,边情听易讹。

凄凉旧京女,妆髻尚宣和②。

十口同离仳,今成独雁飞。

饥锄荒寺菜,贫著陷蕃衣。

甲第歌钟沸,沙场探骑稀。

老身闽地死,不见翠銮归。

[注] ①东都:

指北宋都城汴梁。

②宣和:

宋徽宗年号。

这两首诗在叙事上有何特色?

试作简要分析。

(4分)

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

思路梳理

1.明确考点 辨别要求

本题考查诗歌的表达技巧,要求简析两首诗的叙事特色。

2.研读诗歌 细致分析

解答表达方式类试题,首先要熟知诗歌表达方式有抒情方法、叙事方法、描写方法等几种,并熟知表达方式的特点、含义;其次要知道在运用表达方式中运用到的其他技巧,并进行分析;最后要根据作者的情感分析这种手法在抒发感情或体现主旨等方面的作用。

就叙事的特点来说,我们需要考虑到的有叙事与抒情、叙事的角度、叙事的人称、叙事的顺序、叙事中的表达技巧等几个方面。

本诗主人公是一个从北方金人统治下南逃的人,怀着沉痛的心情,诉说所见所闻和自己的悲惨经历。

从叙事角度看,整首诗都是这位北来人说的话,这种口吻使叙事自然真切;从叙事与抒情角度来看,叙事中带着抒情写出了凄凉与孤独;诗中“甲第歌钟沸”一句写出了权贵的歌舞升平,不问军情,“十口同离仳,今成独雁飞”等句写出了百姓的离散,这样的叙述运用了对比的手法,表达了忧国忧民和百姓流离之苦。

3.依据模板 构思答案

答案构成:

本诗运用了……表达方式,通过……可以看出,表达了……的情感。

4.组织语言 做出答案

①以对比加强叙事的抒情效果。

用权贵歌舞宴饮,不问军情与百姓心系故国作对比,表达忧国忧民之情;以主人公一家亡国前后境况的对比,表现百姓流离之苦。

②以“北来人”的口吻叙事,表达情感显得更真实、自然。

③叙事中流露出个人的情感。

如“今成独雁飞”流露了主人公家破人散的凄凉与孤独。

失分剖析

现场答案

失分剖析

得分

答案一:

运用了叙事抒情的手法,通过记叙诗人一家南逃的经历,表达了对宋朝统治者的控诉,也写出了流亡的痛苦。

该答案没有理解问题的指向,造成答非所问。

0

答案二:

整首诗以第二人称写出,以“北来人”的视角叙事,使情感真实、自然,让人信服;通过权贵“甲第歌钟沸”和百姓“今成独雁飞”的对比写出了百姓的流离之苦。

该答案写出了叙事这一表达方式的两个方面,但是没有注意到叙事和抒情的关系。

3

类型四 艺术构思

[全国卷Ⅰ]阅读下面这首宋词,完成后面问题。

阮郎归

无名氏①

春风吹雨绕残枝,落花无可飞。

小池寒渌欲生漪,雨晴还日西。

帘半卷,燕双归。

讳愁②无奈眉。

翻身整顿着残棋,沉吟应劫③迟。

[注] ①作者一作秦观。

②讳愁:

隐瞒内心的痛苦。

③劫:

围棋术语。

词上半阕的景物描写对全词的感情抒发起了什么作用?

请结合内容分析。

(5分)

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

思路梳理

1.明确考点 辨别要求

本题考查的是鉴赏诗歌的表达技巧,要求分析景物描写对全词情感抒发的作用。

2.研读诗歌 细致分析

解答这类试题,首先要熟知诗歌中的结构作用有承上启下、铺垫、渲染、点明主旨、引出下文,等等;其次要结合诗句进行分析;最后和诗歌的主旨联系。

词的上阕主要是写景,描写的是凄凉的景象:

丝丝细雨被和暖的春风吹送着,飘洒在繁华落尽的树枝上;满地落花被雨水浇湿,再也飞不起来。

池塘里碧绿的水面上随着风荡起微微的波纹,雨晴了,一轮斜阳依旧出现在西方的天空上。

在“哀”的暮春景色中,词人抒发的是一种哀情,前面的写景为全词的情感起到了奠定基调的作用。

3.依据模板 构思答案

答案构成:

作用是……,通过诗歌的……可以看出。

4.组织语言 做出答案

奠定了词的情感基调。

春风吹雨,残红满地,词一开始就给人以压抑低回之感,接下来写风雨虽停,红日却已西沉,凄凉的氛围非但没有解除,反而又被抹上了一层暗淡的暮色。

失分剖析

现场答案

失分剖析

得分

答案一:

起到了铺垫的作用,春风吹雨,落花满地,给人以伤感之情,上文雨晴但已近黄昏,又是凄凉的氛围,为下文的哀情做了铺垫。

该答案对景物描写的作用,尤其是对抒情的作用,把握不够准确。

2

答案二:

起到了奠定情感基调的作用,上半阕都是凄清的景色,后面抒发的也是“哀情”,所以起到了奠定情感基调的作用。

该答案对结构作用理解正确,但后面的分析没有结合具体的诗句。

3

类法总结

设问方式

1.这首诗运用了哪种修辞手法?

请结合诗句分析其表达作用。

2.请从修辞手法的角度,赏析诗歌某一句的妙处。

3.这首诗(词)使用了什么表现手法?

请简要分析。

4.某诗(词)句运用了什么描写方法?

请加以赏析。

5.从“情”与“景”的角度赏析本诗(词)是怎样表达作者情感的?

6.诗(词)中的感情是怎样表达的?

请做简要分析。

答题公式

明确手法+分析手法+表达效果。

核心要点

1.“情”“志”的区别

在诗歌里,“情”就是我们平时说的喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,一般都是通过景物描写表达出来的;“志”就是我们平时说的理想、抱负、情操、品格等,一般都是通过对物的描写表达出来的。

例如,宋人杨万里“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”抒发了作者热爱生活及对新事物的喜爱之情,元人王冕《墨梅》“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”,是以冰清玉洁的梅花表现自己不愿同流合污的品质,属于言志。

2.“情”“景”关系

借景抒情、寓情于景、情景交融都是诗人把要表达的感情通过景物表达出来。

“借景抒情”表达感情比较直接,读完诗歌后的感受是见“情”不见“景”;“寓情于景”“情景交融”,表达感情时正面不着一字,读完诗歌后的感受是见“景”不见“情”,但是仔细分析后却发现诗人的感情全部寓于眼前的自然景色之中,正所谓一切景语皆情语。

强化训练 提能增分

一、阅读下面一首诗歌,完成后面的试题。

远怀舍弟颖、观等①

杜甫

阳翟空知处,荆南近得书②。

积年仍远别,多难不安居。

江汉春风起,冰霜昨夜除。

云天犹错莫③,花萼尚萧疏。

对酒都疑梦,吟诗正忆渠。

旧时元日会,乡党羡吾庐。

[注] ①舍弟:

对自己弟弟的谦称。

杜甫有四弟:

杜颖、杜观、杜丰、杜占。

②阳翟:

今河南禹州;荆南:

今湖北荆州。

杜甫安史之乱后曾流落荆州。

③错莫:

纷乱昏暗。

1.下列对本诗的理解和赏析,不正确的两项是( )

A.第一、二句“阳翟”对“荆南”,以空间的远隔写出了诗人与弟弟们天各一方。

B.第三句中的“仍”字表现出兄弟分隔时间之久,空间之远,写尽诗人内心的无奈。

C.第五、六句写春风又起,冰霜消融,物候变换中暗寓着时光流逝、老去无为的感慨。

D.第七、八句写云天昏暗,属远景;花萼稀疏,属近景。

两句写出诗人愁情无所不在。

E.全诗诗意蕴藉,真挚感人,虽无一字直写思念之情,却处处紧扣题中的“怀”字来写。

答案 CE

解析 C.“老去无为”的感慨属无中生有,此处应为“时光流逝、归乡无期的感慨”;E.“虽无一字直写思念”有误,“忆渠”属于直接抒情。

2.为什么“旧时元日会,乡党羡吾庐”?

这两句是如何表达感情的?

请结合全诗简要分析。

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

答案 第一问:

这是因为在元日庙会上,我们家兄弟相聚、欢乐和谐,这在动荡的时局中实为难得。

第二问:

用了以虚写实的手法。

对往昔相聚情景的追忆之中,蕴含着现实中兄弟分隔的悲伤。

(或:

用了以乐衬哀的写法。

往昔相聚时,兄弟情深让邻人称羡,这一派欢乐的景象反衬出眼下天各一方的悲伤,以乐景衬哀情,使悲情更深一层。

)

解析 从题干来看“如何表达感情”是对手法的考查,然后根据对诗句的理解分析运用的手法,因为“旧时”是对以前的回忆,回忆往昔令人欢乐,而现实又是令人悲伤的,所以这是虚实结合的手法。

白话诗歌

不知阳翟近况如何,我在荆南近来得到了弟弟的书信。

多年来一直分别,因为国家不安定所以很难安居下来。

江汉一带春风吹起,冰霜消融。

云天昏暗,花萼仍然稀疏。

饮酒时怀疑是在做梦,此时吟诗怀念你们。

想起往昔在元日庙会上,我们家兄弟相聚、欢乐和谐,让乡里人甚是羡慕。

二、阅读下面一首词,完成后面的试题。

蝶恋花·旅月怀人

[清]宋琬

月去疏帘才数尺,乌鹊惊飞,一片伤心白。

万里故人关塞隔,南楼谁弄梅花笛?

蟋蟀灯前欺病客。

清影徘徊,欲睡何由得?

墙角芭蕉风瑟瑟,亏伊遮掩窗儿黑。

1.下列对本词的理解,不正确的两项是( )

A.“月去疏帘”句写明月,与张九龄“海上生明月,天涯共此时”《望月怀远》一样,都是极写其近,近到“才数尺”,独处异地,举目无亲,有明月为伴,会感到特别亲近。

B.“南楼谁弄梅花笛”句借用李白《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”诗意,运用听觉渲染出远隔关塞,思友与怀念故乡的郁闷心情。

C.“蟋蟀灯前欺病客”句中的“病客”就是词人自己,作者用一个“欺”字,将蟋蟀拟人化,病居异地他乡,连蟋蟀也来欺人,搅人心绪,使人难以成眠。

D.“清影徘徊,欲睡何由得”句,与苏轼“起舞弄清影,何似在人间”句的高旷,李白“我歌月徘徊,我舞影零乱”句的豪迈相比,本词所营造的意境却令人感到孤凄。

E.这首词描绘了一位在月白风清的夜晚思念远方朋友的旅人的心情。

全词通过视觉、听觉将眼前之景与想象之景巧妙地交织在一起,烘托出一种凄清、冷落的气氛,意绪缠绵。

答案 AE

解析 A.“月去疏帘”句写明月,与张九龄“海上生明月,天涯共此时”《望月怀远》不一样,前者极写其近,后者极写其远;E.“将眼前之景与想象之景巧妙地交织在一起”错误,诗中尽为眼前之景。

2.“墙角芭蕉风瑟瑟,亏伊遮掩窗儿黑”两句精妙,请简要赏析。

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

答案 ①巧妙用典。

“亏伊遮掩窗儿黑”句巧用李清照《声声慢》中“守着窗儿,独自怎生得黑”句意,暗示了自己百无聊赖的心绪。

②拟人。

“亏伊”句将芭蕉拟人化,将芭蕉写得善解人意,反衬出诗人离情难耐的心情。

③“亏”字与上句“欺”字成对照;“窗儿黑”的“黑”,恰对上片“一片伤心白”的“白”字,用字遣词,工巧细密,意连语绵。

④这两句放在后面,以景语结情语,别具一格,也使得情绪表达更加含蓄,更加耐人寻味。

⑤视听结合。

“风瑟瑟”与“窗儿黑”听觉与视觉相结合,写出了窗外芭蕉对窗内词人的蔽护。

解析 因为是对词句的赏析,主要是从手法的角度加以鉴赏,然后就是语言或者句式等。

根据对词句的分析可以判断“窗儿黑”为化用李清照的词,可以理解为用典;此外“亏伊”这是拟人手法;因为是写景,并且放在后面这是以景结情。

此外其他描写角度还有视听结合。

白话诗歌

月亮离稀疏摇曳的窗帘近在咫尺,乌鹊惊飞而起,当空掠过,凸显出那明晃晃地勾起多少伤心旧事的白月。

与故人关塞阻隔,万里之遥,南楼上是谁在吹弄让人思念故乡的梅花曲?

连聒噪的蟋蟀也欺负我这个灯前无眠的病客。

孤单的身影在房间来回踱步,想睡哪由得自己?

墙角的芭蕉在风中瑟瑟作响,幸亏它遮住了窗户,使我不见那伤心的月色。

三、阅读下面一首宋词,完成后面的试题。

秋波媚·七月十六晚登高兴亭望长安南山

[南宋]陆游

秋到边城角声哀,烽火照高台。

悲歌击筑,凭高酹酒,此兴悠哉。

多情谁似南山月,特地暮云开。

灞桥烟柳,曲江池馆,应待人来。

1.对这首词分析不当的两项是( )

A.上阕一、二句写登高兴亭时的耳之所闻,目之所见,写出了战火未熄的时代背景。

B.上阕三、四句借用战国高渐离和荆轲的典故,“凭高酹酒”给人以惋惜悲哀之感。

C.上阕五句切“高兴亭”之亭名,“悠”字似喜实悲,为后文的想象蓄势。

D.下阕用灞桥等借指古都长安,“应待人来”暗示旧山河迫切等待着宋军的收复。

E.题目中,诗人登高远望长安南山,一个“望”字把诗人爱国情怀和等待胜利在望的心情表达无疑。

答案 BC

解析 B.“凭高酹酒”给人以豪迈开阔之感;C.根据全词内容可知,诗人抒发的是对战争结果的乐观,“悠”字表达的是喜。

2.赏析“多情谁似南山月,特地暮云开”两句。

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

答案 “多情谁似南山月,特地暮云开”两句,以拟人的手法,移情于景。

这南山的明月,道是无情却有情,满怀情意地让漂浮的暮云散去,皎洁的月光把诗人遥望中的长安照得如同白昼一般,为国家命运而愁苦的词人对此又怎能不喜出望外!

正是因为有了这样一个良好的自然条件,词人站在高兴亭上,放眼远望,把想象的射程瞄向长安。

解析 赏析词句,需要从手法入手,从“多情”等可知这是拟人手法,并且这是写景而词人把情感寄寓其中,又是移情于景。

结合这两种手法分析,最后指出表达效果。

白话诗歌

秋意来到边城,声声号角哀鸣,平安烽火映照着高兴亭。

击筑高歌,站在高处把酒洒向国土,引起了收复关中的无限豪情。

谁能像多情的南山明月,把层层的暮云都推开?

灞桥边的如烟翠柳,曲江池畔的美丽楼台,应该在月下伫立,等待着我军收复失地,胜利归来。

四、阅读下面这首宋词,然后回答问题。

虞美人

[宋]舒亶①

芙蓉落尽天涵水,日暮沧波起。

背飞双燕贴云寒,独向小楼东畔倚阑看。

浮生只合尊前老,雪满长安道。

故人早晚上高台,赠我江南春色一枝梅②。

[注] ①舒亶:

宋神宗时任御史中丞,获罪罢官,写此词寄赠江南友人公度。

②赠我江南春色一枝梅:

南朝宋陆凯与范晔交善,陆凯自江南寄梅花一枝,诣长安与晔,赠诗曰:

“折梅逢驿使,寄与陇头人。

江南无所有,聊寄一枝春。

”

1.对这首词的理解和赏析,不恰当的两项是( )

A.上片起首两句写词人日暮登楼所见,境界宏大,勾勒出一幅明丽壮阔的画卷,重在写天地之广,暗含人世沧桑的慨叹。

B.“背飞双燕”形象生动,尤言“劳燕双飞”,用“东飞伯劳西飞燕”典故,意思是双燕相背而飞,此处有与朋友离别之意。

C.上片第三句中的“贴云寒”是联想而得,“寒”字运用巧妙,从视感而转化为一种心理感受,暗示悲凉况味。

D.下片前两句的“雪满长安”既点时地,又渲染出一派冷寂的气氛,雪夜把盏,却少对酌之人,岁暮怀人的孤凄心境可想而知。

E.全词构思精巧,首尾呼应,借景寓情,曲写身世沧桑之变化与故人友谊之深切,情真意切,语言清婉雅丽,为社会讽喻词的佳作之一。

答案 AE

解析 A.“明丽壮阔”错误,应该是“苍茫、凄清”;E.“社会讽喻词”错误,这首词属于赠别友人词。

2.词的最后两句值得反复玩味,请从表现手法的角度加以赏析。

答:

_________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

答案 ①虚写(或虚实结合、对写法、想象),词人从对方着笔,想象友人登上高台眺望,思念着自己,即使道远雪阻也会寄给自己江南一枝梅,委婉地抒发对友人的思念之情。

②用典,化用陆凯折梅相赠的典故,这一枝明艳的“江南春色”定会给“雪满长安”的自己带来亲切的问候和友情的温暖,表达渴望得到友人慰问的心情。

解析 题干已明确赏析角度——表现手法。

可以结合词句进行分析。

最后两句是从对方着笔,所以可以认为是运用了虚写或想象的手法。

此外结合注释可知,最后一句属于用典。

再结合诗句和主旨分析其表达效果。

白话诗歌

荷花都已凋落,远天涵着近水,天水相连,苍茫一片,黄昏时凉风阵阵,涌起波澜。

我独自在小楼东畔,久久地倚着栏杆,看分飞的双燕各自东西,远远向寒云飞去,引起我一怀愁绪。

人生短暂,真应该在醉乡中老去,光阴荏苒,京城又盖满纷纷大雪。

想象老朋友也天天登高望远,思念着我;即使道远雪阻,他也一定会给我寄赠一枝江南报春的早