生物化学与分子生物学第二版贾弘名词解释与课后题总结.pdf

《生物化学与分子生物学第二版贾弘名词解释与课后题总结.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物化学与分子生物学第二版贾弘名词解释与课后题总结.pdf(42页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

生物化学与分子生物学生物化学与分子生物学第二版第二版(贾弘禔)名词解释与课后题总结(贾弘禔)名词解释与课后题总结注:

简答题都是课后题,答案为个人总结,非标准答案,仅供参考。

第一篇第一篇生物分子结构与功能生物分子结构与功能第一章氨基酸和核苷酸第一章氨基酸和核苷酸名解名解单体、多聚体、蛋白质等电点、生物大分子蛋白质、核酸都是由基本结构单位组成的多聚体(polymer);可形成聚合体的基本结构单位称为单体(monomer)在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等,成为兼性离子,呈电中性。

此时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点。

问答题:

问答题:

1结构异同:

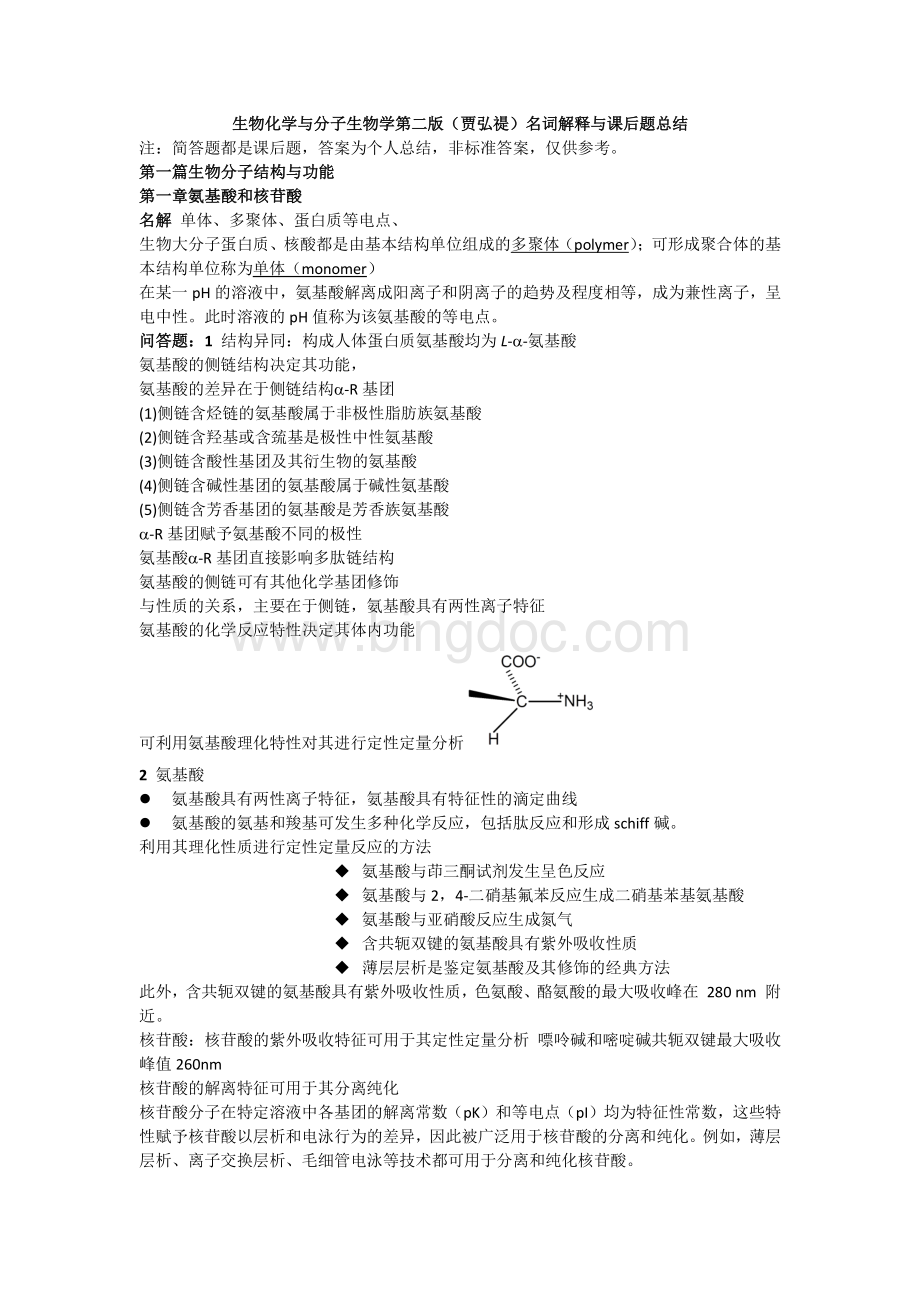

构成人体蛋白质氨基酸均为L-氨基酸氨基酸的侧链结构决定其功能,氨基酸的差异在于侧链结构-R基团

(1)侧链含烃链的氨基酸属于非极性脂肪族氨基酸

(2)侧链含羟基或含巯基是极性中性氨基酸(3)侧链含酸性基团及其衍生物的氨基酸(4)侧链含碱性基团的氨基酸属于碱性氨基酸(5)侧链含芳香基团的氨基酸是芳香族氨基酸-R基团赋予氨基酸不同的极性氨基酸-R基团直接影响多肽链结构氨基酸的侧链可有其他化学基团修饰与性质的关系,主要在于侧链,氨基酸具有两性离子特征氨基酸的化学反应特性决定其体内功能可利用氨基酸理化特性对其进行定性定量分析2氨基酸氨基酸具有两性离子特征,氨基酸具有特征性的滴定曲线氨基酸的氨基和羧基可发生多种化学反应,包括肽反应和形成schiff碱。

利用其理化性质进行定性定量反应的方法氨基酸与茚三酮试剂发生呈色反应氨基酸与2,4-二硝基氟苯反应生成二硝基苯基氨基酸氨基酸与亚硝酸反应生成氮气含共轭双键的氨基酸具有紫外吸收性质薄层层析是鉴定氨基酸及其修饰的经典方法此外,含共轭双键的氨基酸具有紫外吸收性质,色氨酸、酪氨酸的最大吸收峰在280nm附近。

核苷酸:

核苷酸的紫外吸收特征可用于其定性定量分析嘌呤碱和嘧啶碱共轭双键最大吸收峰值260nm核苷酸的解离特征可用于其分离纯化核苷酸分子在特定溶液中各基团的解离常数(pK)和等电点(pI)均为特征性常数,这些特性赋予核苷酸以层析和电泳行为的差异,因此被广泛用于核苷酸的分离和纯化。

例如,薄层层析、离子交换层析、毛细管电泳等技术都可用于分离和纯化核苷酸。

3核苷酸结构特征:

戊糖、磷酸和碱基是核苷酸的基本成分,核酸中常见的5种碱基碱基可发生互变异构、核酸中存在稀有碱基,核苷酸中的戊糖有核糖和脱氧核糖两类,碱基和戊糖缩合成核苷-N-糖苷键,核苷与磷酸以酯键连接成核苷酸鉴定方法:

紫外OD260第二章第二章多肽与蛋白质多肽与蛋白质名解名解蛋白质(protein)是由许多氨基酸(aminoacids)通过肽键(peptidebond)相连形成的高分子含氮化合物。

肽/蛋白质分子中的氨基酸通过脱水生成的共价键被称为肽键(peptidebond),肽键是一种酰胺键,具有部分双键的性质。

一般来说,由数个、十数个氨基酸组成的肽习惯称为寡肽(oligopeptide),而很多氨基酸组成的肽称为多肽(polypeptide)。

通常,多肽分子质量10kD;而蛋白质则是由一条或多条肽链组成的更大分子,但两者两者经常通用。

肽链中的氨基酸分子因脱水缩合而基团不全,被称为氨基酸残基(residue)。

蛋白质一级结构(primarystructure)是指蛋白质分子中,从N端到C端的氨基酸排列顺序。

肽键(主要化学键)二硫键蛋白质二级结构(secondarystructure)是指蛋白质分子中某一段肽链的局部空间结构,即该段肽链主链骨架原子的相对空间位置,并不涉及氨基酸残基侧链的构象。

维系二级结构的主要化学键:

氢键参与肽键的6个原子C1、C、O、N、H、C2位于同一平面,C1和C2在平面上所处的位置为反式(trans)构型,此同一平面上的6个原子构成了所谓的肽单元(peptideunit)在许多蛋白质分子中,由几个具有二级结构的肽段,在空间上相互接近、相互作用,所形成的折叠模样,称为超二级结构(supersecondarystructure),又称折叠(fold)或模体(motif)。

蛋白质的三级结构(tertiarystructure)是指整条肽链中全部氨基酸残基的相对空间位置。

即肽链中所有原子在三维空间的排布位置,包括一级结构中相距甚远的肽段的空间位置关系。

蛋白质三级结构的形成和稳定主要靠弱的相互作用力或称非共价键、次级键,主要有氢键、范德华力(VanderWaalsforce)、疏水作用(hydrophobicinteractin)和盐键(saltingbond)(又称离子键)等。

在二级结构或超二级结构的基础上,多肽链可形成在三级结构层次上的局部折叠区,称为结构域(domain)分子伴侣(chaperon)通过提供一个保护环境从而加速蛋白质折叠成天然构象或形成四级结构。

体内有许多蛋白质分子含有二条或多条多肽链,每一条多肽链都有完整的三级结构,称为蛋白质的亚基(subunit)。

蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局和相互作用,称为蛋白质的四级结构。

一个寡聚体蛋白质的一个亚基与其配体结合后,能影响此寡聚体中另一个亚基与配体结合能力的现象,称为协同效应。

如果是促进作用则称为正协同效应如果是抑制作用则称为负协同效应蛋白质空间结构的改变伴随其功能的变化,称为别构效应。

蛋白质构象疾病(ProteinConformationalDiseases):

若蛋白质的折叠发生错误,尽管其一级结构不变,但蛋白质的构象发生改变,仍可影响其功能,严重时可导致疾病发生。

当蛋白质溶液处于某一pH时,蛋白质解离成正、负离子的趋势相等,即成为兼性离子,净电荷为零,此时溶液的pH称为蛋白质的等电点。

蛋白质的变性(denaturation)在某些物理和化学因素作用下,其特定的空间构象被破坏,也即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质改变和生物活性的丧失。

蛋白质的复性(renaturation)若蛋白质变性程度较轻,去除变性因素后,蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,称为复性。

蛋白质沉淀在一定条件下,蛋白疏水侧链暴露在外,肽链融会相互缠绕继而聚集,因而从溶液中析出。

变性的蛋白质易于沉淀,有时蛋白质发生沉淀,但并不变性。

蛋白质的凝固作用蛋白质变性后的絮状物加热可变成比较坚固的凝块,此凝块不易再溶于强酸和强碱中透析(dialysis)利用透析袋把大分子蛋白质与小分子化合物分开的方法。

免疫沉淀法、盐析简答简答1蛋白质等电点的概念见上,在分离纯化中的应用:

蛋白质在高于或低于其pI的溶液中为带电的颗粒,在电场中能向正极或负极移动。

这种通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术,称为电泳(elctrophoresis)。

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳,常用于蛋白质分子量的测定。

等电聚焦电泳,通过蛋白质等电点的差异而分离蛋白质的电泳方法。

双向凝胶电泳,蛋白质组学研究的重要技术。

2概念略,模体是蛋白质的超二级结构,结构域是在二级结构或超二级结构基础上,在三级结构层次上的局部折叠3举例:

蛋白质构象疾病(ProteinConformationalDiseases):

若蛋白质的折叠发生错误,尽管其一级结构不变,但蛋白质的构象发生改变,仍可影响其功能,严重时可导致疾病发生。

疯牛病是由朊病毒蛋白(prionprotein,PrP)引起的一组人和动物神经退行性病变。

正常的PrP富含-螺旋,称为PrPc。

PrPc在某种未知蛋白质的作用下可转变成全为-折叠的PrPsc,从而致病。

4举例血红蛋白及代谢中的酶P3085理化性质及应用大分子物质,透析及超滤法可清除蛋白质溶液中的小分子化合物蛋白质具有两性电离性质,电泳是蛋白质分离与鉴定的常用方法蛋白质具有胶体性质,很多因素可引起蛋白质变性,丙酮沉淀、盐析及免疫沉淀是常用的蛋白质沉淀方法。

蛋白质在紫外光谱区有特征性吸收峰,蛋白质呈色反应可用于溶液蛋白质测定茚三酮反应、双缩脲反应(biuretreaction)应用相分配或亲和原理可将蛋白质进行层析分离利用蛋白质颗粒沉降行为不同可进行超速离心分离第三章第三章多聚核苷酸和核酸多聚核苷酸和核酸名解名解DNA聚合酶链反应(DNApolymerasechainreaction,PCR)是在体外条件下复制DNA片段的方法。

将专用的DNA聚合酶(DNApolymerase)、dNTP、一对引物(primer)及模板DNA混合在一起,经过多个升温解链-降温退火-恒温延伸的循环过程,DNA聚合酶将合成出与模板完全相同的双链DNA片段。

超螺旋结构(superhelix或supercoil)将DNA的两端固定,使之旋进过分或旋进不足,DNA双链上就会产生额外的张力而发生扭曲,以抵消张力。

这种扭曲称为DNA双链的超螺旋结构。

松弛态DNA(relaxedDNA)在溶液中是以能量最低的状态存在的线性DNA。

核小体(nucleosome)是染色质的基本组成单位,由DNA和蛋白质构成除了mRNAtRNArRNA外,细胞内存在的许多其他种类的小分子RNA,统称为非信使小RNA(smallnon-messengerRNAs,snmRNAs)。

简答简答1双螺旋结构DNA是反向平行、右手螺旋的双链结构两条多聚核苷酸链相互平行但走向相反,围绕着同一个螺旋轴形成右手双螺旋结构由脱氧核糖和磷酸基团构成的亲水性骨架(backbone)位于双螺旋结构的外侧,而疏水的碱基位于内侧。

直径为2nm,螺距为3.4nm从外观上看,DNA双螺旋结构的表面存在一个大沟(majorgroove)和一个小沟(minorgroove)DNA双链之间具有碱基互补关系碱基垂直螺旋轴居双螺旋内側,与对側碱基形成氢键配对(互补配对形式:

)相邻碱基平面距离0.34nm,螺旋一圈螺距3.4nm,一圈10对碱基疏水作用力和氢键维系DNA双螺旋结构的稳定相邻的两个碱基对平面在旋进过程中发生相互重叠(overlapping),由此产生了疏水性的碱基堆积力(basestackinginteraction)。

这种碱基堆积力和互补碱基对的氢键共同维系着DNA双螺旋结构的稳定,并且碱基堆积力在双螺旋结构的稳定中起着更为重要的作用。

科学依据:

1952年,奥地利裔美国生物化学家查伽夫(E.chargaff,1905)测定了DNA中4种碱基的含量,发现其中腺膘呤与胸腺嘧啶的数量相等,鸟膘呤与胞嘧啶的数量相等。

这使沃森、克里克立即想到4种碱基之间存在着两两对应的关系,形成了腺膘呤与胸腺嘧啶配对、鸟膘呤与胞嘧啶配对的概念。

1953年2月,沃森、克里克通过维尔金斯看到了富兰克琳在1951年11月拍摄的一张十分漂亮的DNA晶体X射线衍射照片,这一下激发了他们的灵感。

他们不仅确认了DNA一定是螺旋结构,而且分析得出了螺旋参数。

他们采用了富兰克琳和威尔金斯的判断,并加以补充:

磷酸根在螺旋的外侧构成两条多核苷酸链的骨架,方向相反;碱基在螺旋内侧,两两对应X-射线衍射图2tRNA结构特点:

P553嘌呤和嘧啶含有共轭双键,在紫外波段有吸收。

不同的原因是一般DNA是双链,RNA是单链。

第四章第四章糖与复合糖糖与复合糖名解名解单糖是不能被分解成更小分子的糖,如葡萄糖(glucose)、果糖(fructose)和核糖(ribose)等由210个单糖以葡糖苷键连接而成的糖称为寡糖由10个以上单糖通过糖苷键连接而成的线性或分支聚合物称为多糖糖蛋白聚糖结构的不均一性称为糖形(glycoform)聚糖中的N-乙酰葡糖胺与多肽链中天冬酰胺残基的酰胺氮以共价键连接,形成N-连接糖蛋白N-连接糖蛋白中Asn-X-Ser/Thr三个氨基酸残基组成的序列段称为糖基化位点。

聚糖中的N-乙酰半乳糖胺与多肽链的丝/苏氨酸残基的羟基以共价键相连而形成O-连接糖蛋白。

糖胺聚糖链共价结合的蛋白质称为核心蛋白。

简答简答1聚糖中的N-乙酰葡糖胺与多肽链中天冬酰胺残基的酰胺氮以共价键连接,形成N-连接糖蛋白。

N-连接聚糖结构有高甘露糖型、复杂型和杂合型N-连接聚糖是在内质网上以长萜醇作为聚糖载体,先合成含14个糖基的聚糖链,然后转移至肽链的糖基化位点上,进一步在内质网和高尔基体进行加工而成。

每一步加工都由特异的糖基转移酶催化完成,糖基必须活化为UDP或UDP的衍生物。

2丝/苏氨酸残基的羟基,O-连接聚糖常由N-乙酰半乳糖胺与半乳糖构成核心二糖,核心二糖可重复延长及分支,再连接上岩藻糖、N-乙酰葡糖胺等单糖。

与N-连接聚糖合成不同,O-连接聚糖合成是在多肽链合成后进行的,而且不需聚糖载体。

在GalNAc转移酶作用下,将UDP-GalNAc中的GalNAc基转移至多肽链的丝氨酸(或苏氨酸)的羟基上,形成O-连接,然后逐个加上糖基,每一种糖基都有其相应的专一性转移酶。

整个过程在内质网开始,到高尔基体内完成3硫酸软骨素(chordroitinsulfate)硫酸皮肤素(dermatansulfate)硫酸角质素(keratansulfate)透明质酸(hyaluronicacid)肝素(heparin)硫酸类肝素(heparansulfate)结构特征见图4一、聚糖组分是糖蛋白执行功能所必需一)聚糖的生物合成没有模板指导二)聚糖成分影响糖蛋白的半衰期、结构及功能1.聚糖可稳固多肽链的结构及延长半衰期2.聚糖参与糖蛋白新生肽链的折叠或聚合3.聚糖可影响糖蛋白在细胞内分拣和投送4.聚糖参与分子间的相互识别5.蛋白聚糖最主要功能是构成细胞间基质6.各种蛋白聚糖有其特殊功能二、结构多样性的聚糖蕴含生物信息

(一)聚糖空间结构多样性是其携带信息的基础

(二)聚糖空间结构多样性受基因编码的糖基转移酶和糖苷酶调控第五章第五章脂和生物膜脂和生物膜名解:

名解:

简单脂:

脂肪酸和醇类所形成的酯复合脂:

除脂肪酸、醇类化合物外还含有其他成分的醇脂、酸酯简答:

简答:

1P822P843p89胞吞和胞吐第六章第六章维生素和无机元素维生素和无机元素名解名解维生素(vitamin)是机体维持正常功能所必需,但在体内不能合成或合成量很少,必须由食物供给的一组低分子量有机物质。

无机元素(minerals)是维持人体正常生理功能也必不可少的元素微量元素是指人体中每人每天的需要量在100以下的元素。

简答简答1维生素A缺乏,患夜盲症的原因维生素A的活性形式是视黄醇、视黄醛和视黄酸构成视觉细胞内感光物质的成分(视紫红质),维持正常视觉。

维生素A缺乏时,视循环中11-顺视黄醛补充不足,视紫红质合成减少,对弱光敏感度降低,暗适应视觉延长,严重时可发生“夜盲症”2P98-1003微量元素是指人体中每人每天的需要量在100以下的元素。

主要生理作用包括举例P105第七章第七章酶与催化反应酶与催化反应名解名解任何一个化学反应在正向反应与逆向反应速率相等时,反应便不再有新的产物生成,这时的化学反应称为反应平衡。

平衡常数是指化学反应达到平衡时,反应产物浓度积与剩余底物浓度积之比。

有些酶其分子结构仅由氨基酸残基组成,没有辅助因子。

这类酶称为单纯酶(simpleenzyme)。

如脲酶、一些蛋白酶、淀粉酶、酯酶和核糖核酸酶等。

结合酶(conjugatedenzyme)是除了在其组成中含有由氨基酸组成的蛋白质部分外,还含有非蛋白质部分辅酶(coenzyme):

与酶蛋白结合疏松,可用透析或超滤的方法除去。

辅基(prostheticgroup):

与酶蛋白结合紧密,不能用透析或超滤的方法除去。

同工酶(isoenzyme)是指催化相同的化学反应,而酶蛋白的分子结构、理化性质乃至免疫学性质不同的一组酶。

活化能:

指在一定温度下一摩尔底物(substrate)从低自由能的初始态转变成能量较高的过渡态所需要的自由能,即过渡态中间产物比基态底物高出的那部分能量。

有的酶仅对一种特定结构的底物起催化作用,产生具有特定结构的产物。

酶对底物的这种极其严格的选择性称为绝对特异性(absolutespecificity)。

多数酶可对一类化合物或一种化学键起催化作用,这种对底物分子不太严格的选择性称为相对特异性(relativespecificity)。

酶对空间构型所具有的特异性要求称为空间异构特异性(stereospecificity)酶的活性中心(activecenter)或称活性部位(activesite),指必需基团在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构、能与底物特异结合并将底物转化为产物的区域。

必需基团(essentialgroup)酶分子中氨基酸残基侧链的化学基团中,与酶活性密切相关的化学基团。

诱导契合假说(induced-fithypothesis)酶与底物相互接近时,其结构相互诱导、相互变形和相互适应,进而相互结合。

这一过程称为酶-底物结合的诱导契合假说。

底物与酶的活性中心相互诱导契合形成过渡态化合物,过渡态与酶的活性中心以次级键(氢键、离子键、疏水键)相结合,这一过程是释能反应,所释放的能量称为结合能(bindingenergy)。

在疏水环境中进行酶反应有很大的优越性,此现象称为表面效应(surfaceeffect)。

酶的活性:

以国际单位(internationalunit,IU)表示。

在规定的实验条件下(如温度、pH的限定和足够的底物浓度等),每分钟催化1mol底物转变成产物所需要的酶量为1个国际单位(IU)。

1催量是指在特定条件下,每秒钟将1mol底物转化成产物所需的酶量比活性(specificactivity):

比较酶的纯度Km值等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度,单位是mol/L。

Km在一定条件下可表示酶对底物的亲和力kcat表示酶被底物完全饱和时,单位时间内每个酶分子(或活性中心)催化底物转变成产物的分子数。

kcat也称为酶的转换数(turnovernumber),单位是s1。

酶的激活剂(activator)使酶从无活性变为有活性或使酶活性增加的物质必需激活剂(essentialactivator)为酶促反应所必需,如缺乏则测不到酶的活性在酶促反应中,凡能与酶结合而使酶的催化活性下降或消失,但又不引起酶变性的物质称为酶的抑制剂(inhibitor,I)。

一类抑制剂与酶的调节部位结合,使酶发生变构,从而对酶发挥抑制作用(别构抑制作用)。

抑制剂与底物的结构相似或部分相似,能与底物竞争酶的活性中心,从而阻碍酶-底物复合物的形成,使酶的活性降低。

这种抑制作用称为竞争性抑制作用。

非竞争性抑制剂与酶活性中心外的某个部位结合,表现为非竞争性抑制作用调节酶对环境因素的作用表现出催化活性增高或降低、或酶量的增多或减少,进而能影响和调整反应途径反应速率的酶。

别构调节(allostericregulation)一些代谢物可与某些酶分子活性中心外的某部分可逆地结合,使酶构象改变,从而改变酶的催化活性,此种调节方式称别构调节。

别构酶(allostericenzyme):

能发生别构效应的酶正协同效应(positivecooperativity后续亚基的构象改变增加其对别构效应剂的亲和力,使效应剂与酶的结合越来越容易。

负协同效应(negativecooperativity)后续亚基的构象改变降低酶对别构效应剂的亲和力,使效应剂与酶的结合越来越难。

同种协同效应(homotropiccooperativity)别构效应剂引起的构象改变增加或降低后续亚基对同种别构效应剂的亲和力。

异种协同效应(heterotropiccooperativity)别构效应剂引起的构象改变增加或降低后续亚基对他种别构效应剂的亲和力。

别构效应剂引起的构象改变增加酶对底物的亲和力,这种现象(属于异种正协同效应)称为别构激活作用(allostericactivation)。

此别构效应剂称为别构激活剂(allostericactivator)引起酶对底物亲和力降低的现象(属于异种负协同效应)称为别构抑制作用(allostericinhibition)。

此别构效应剂称为别构抑制剂(allostericinhibitor)在一个连锁反应中,一个酶被磷酸化或去磷酸化激活后,后续的其他酶可同样的依次被其上游的酶共价修饰而激活,引起原始信号的放大,这种多重共价修饰的连锁反应称为级联反应(cascadereaction)。

共价修饰(covalentmodification)或化学修饰(chemicalmodification)酶分子中的某些基团可在其他酶的催化下,共价结合某些化学基团;同时又可在另一种酶的催化下,将此结合上的化学基团去掉,从而影响酶的活性。

酶原(zymogen)有些酶在细胞内合成或初分泌时只是酶的无活性前体,此前体物质称为酶原。

酶原的激活在一定条件下,酶原向有活性酶转化的过程。

酶工程(enzymeengineering)是利用化学的和基因工程方法对酶的结构、理化性质进行改造,或研发新的酶分子,使之具有更高的催化效率、高度稳定性,更容易提取与纯化,便于工业、农业和医药卫生等领域应用的一门技术。

固定化酶(immobilizedenzyme)是将水溶性酶用物理或化学方法处理,将其固定于有机或无机物的介质上,或包埋于某种膜中,使之成为不溶于水的、稳定的、可以反复使用的固态酶。

抗体酶(abzyme)是人工制造的具有催化活性的单克隆抗体。

利用有机合成的方法合成的具有底物结合部位和催化部位的非蛋白质有机化合物称为模拟酶(mimicenzyme)。

酶的特异性或专一性(specificity)酶对其所催化的底物和反应类型具有严格的选择性,一种酶只作用于一种化合物,或一类化学键,催化一定的化学反应并产生一定结构的产物的现象。

简答简答1酶对底物的催化机制酶与一般催化剂一样,只能加快反应速率,使其缩短到达反应平衡的时间,而不能改变反应的平衡点。

反应达到平衡时自由能的变化仅取决于底物与产物的自由能之差。

酶具有不同于一般催化剂的显著特点:

酶对底物具有极高的催化效率,酶对底物具有高度的特异性或专一性。

酶活性中心是酶与底物结合并将底物转化为产物的特定部位酶的活性中心的构象有利于酶与底物结合及催化反应。

酶对底物具有多种催化机制:

酶与底物之间的相互作用表现有多种效应:

1酶与底物结合时相互诱导发生构象改变2形成酶-底物过渡态复合物过程中释放结合能3邻近效应和定向排列有利于底物形成过渡态4.表面效应有利于底物和酶的接触与结合酶对底物呈现多元催化2KmKm值等于酶促反应速率为最大反应速率一半时的底物浓度,单位是mol/L。

在酶的结构、溶液pH、温度等条件不变的情况下,酶促反应底物的Km不因反应中酶浓度的改变而不同。

Km在一定条件下可表示酶对底物的亲和力Kcatkcat表示酶被底物完全饱和时,单位时间内每个酶分子(或活性中心)催化底物转变成产物的分子数。

kcat也称为酶的转换数(turnovernumber),单位是s1。

Kcat/km在低底物浓度时,kcat/Km代表酶的催化效率kcat/Km是此二级反应的速率常数,也称特异性常数,其单位是L/(molS)。

3酶的活性中心或称活性部位(activesite),指必需基团在空间结构上彼此靠近,组成具有特定空间结构、能与底物特异结合并将底物转化为产物的区域。

酶分子上的必需基团与酶的活性密切相关。

酶的活性中心由许多必需基团组成必需基团(essentialgroup)酶分子中氨基酸残基侧链的化学基团中,与酶活性密切相关的化学基团。

酶的活性中心的构象有利于酶与底物结合及催