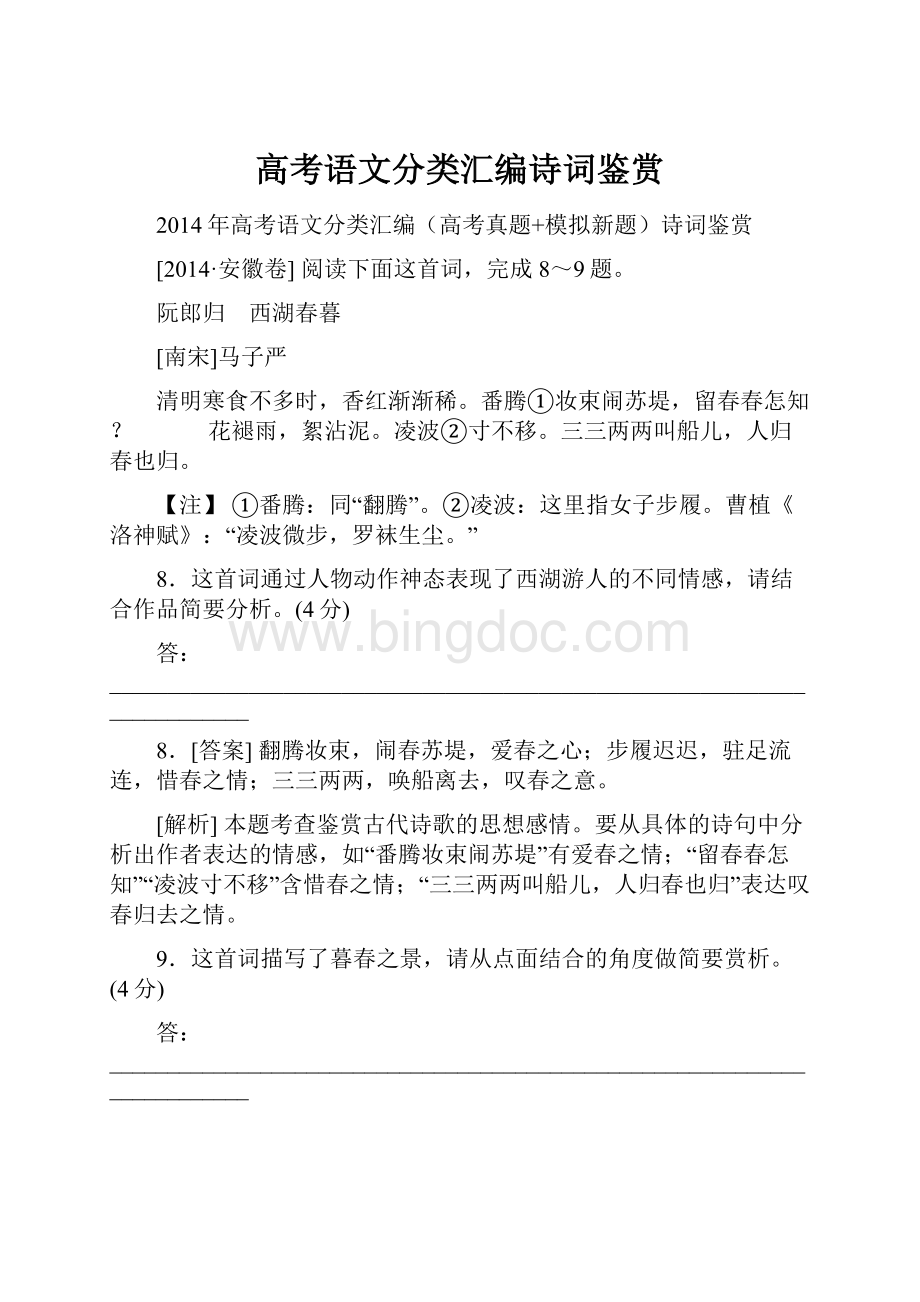

高考语文分类汇编诗词鉴赏.docx

《高考语文分类汇编诗词鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文分类汇编诗词鉴赏.docx(36页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考语文分类汇编诗词鉴赏

2014年高考语文分类汇编(高考真题+模拟新题)诗词鉴赏

[2014·安徽卷]阅读下面这首词,完成8~9题。

阮郎归 西湖春暮

[南宋]马子严

清明寒食不多时,香红渐渐稀。

番腾①妆束闹苏堤,留春春怎知?

花褪雨,絮沾泥。

凌波②寸不移。

三三两两叫船儿,人归春也归。

【注】①番腾:

同“翻腾”。

②凌波:

这里指女子步履。

曹植《洛神赋》:

“凌波微步,罗袜生尘。

”

8.这首词通过人物动作神态表现了西湖游人的不同情感,请结合作品简要分析。

(4分)

答:

________________________________________________________________________

8.[答案]翻腾妆束,闹春苏堤,爱春之心;步履迟迟,驻足流连,惜春之情;三三两两,唤船离去,叹春之意。

[解析]本题考查鉴赏古代诗歌的思想感情。

要从具体的诗句中分析出作者表达的情感,如“番腾妆束闹苏堤”有爱春之情;“留春春怎知”“凌波寸不移”含惜春之情;“三三两两叫船儿,人归春也归”表达叹春归去之情。

9.这首词描写了暮春之景,请从点面结合的角度做简要赏析。

(4分)

答:

________________________________________________________________________

9.[答案]香红渐稀,是面的描写;花褪雨,絮沾泥,则是点的刻画。

勾勒写意,细节传神,点面结合,相互映衬;以景起情,丰富了词作情感内涵。

[解析]本题考查鉴赏古代诗歌的表达技巧。

要从具体的诗句中分析出诗句所运用的技巧,如“香红渐渐稀”是面,而“花褪雨”“絮沾泥”则是点,也是细节描写,由此归纳出点面结合、细节传神等要点。

此外还可从诗句中分析出“以景起情”或“景中寓情”的表达方式。

7.[2014·北京卷]“月”是中国古典文学中常见的意象,本题与“月”的意象相关。

完成①~③题。

①有些诗句无“明月”二字,却写出“明月”之景。

下列不具有这一特点的一项是(3分)( )

A.一轮霜影转庭梧,此夕羁人独向隅。

B.有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

C.暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

D.皓魄当空宝镜开,云间仙籁寂无声。

②“秦时明月汉时关”意思是“秦汉时的明月秦汉时的关”。

下列与这一表现手法相同的一项是(2分)( )

A.烟笼寒水月笼沙

B.明月楼高休独倚

C.一夜飞度镜湖月

D.夜吟应觉月光寒

③《红楼梦》中,两位才女中秋月下联诗,其中一位被称作“多病西施”,她所吟的“冷月葬花魂”诗句,正是其诗意而悲剧的人生的写照。

此才女是(2分)( )

A.史湘云B.林黛玉

C.薛宝钗D.妙玉

7.①B [解析]本题考查对古典诗歌内容的理解的能力。

“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”中未涉及“月亮”。

②A [解析]本题考查常见修辞方法的运用。

“秦时明月汉时关”采用了互文的手法,“烟笼寒水月笼沙”也一样,其他三项均未使用这一手法。

③B [解析]本题考查文学常识,涉及名著的具体内容,比过去的死记硬背多了一点推断与趣味。

题中诗句是《红楼梦》第76回中黛玉与湘云联诗时黛玉之语,湘云出句为“寒塘渡鹤影”,黛玉对曰“冷月葬花魂”。

而且从题干中“多病西施”“人生的写照”等词语也可将答案确定为林黛玉,因为黛玉体弱多病。

在高中课文《林黛玉进贾府》中就有描写。

14.[2014·北京卷]阅读下面诗歌,完成①~③题。

奉陪郑驸马韦曲①

杜 甫

韦曲花无赖,家家恼煞人。

绿樽须尽日,白发好禁②春。

石角钩衣破,藤梢刺眼新。

何时占丛竹,头戴小乌巾。

【注】①韦曲:

唐代长安游览胜地。

杜甫作此诗时,求仕于长安而未果。

②禁:

消受。

①下列对本诗的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.诗的首句和辛弃疾的“最喜小儿无赖”,两处“无赖”都传达了作者的喜爱之情。

B.三、四句意谓韦曲的满眼春色,让自感老去的诗人也觉得应借酒释怀,消受春光。

C.五、六句通过“石角钩衣”“藤梢刺眼”的细致描写,状写韦曲春去夏来的美景。

D.此诗运用了“反言”,如“恼煞人”,实际是爱煞人,正话反说,有相反相成之趣。

②诗家常借“韦曲”寓兴亡之感。

下列诗句寓有兴亡之感的两项是(4分)( )

A.杜甫诗中韦曲花,至今无赖尚家家。

(唐·罗隐《寄南城韦逸人》)

B.当年燕子知何处?

但苔深韦曲,草暗斜川。

(宋·张炎《高阳台》)

C.莫夸韦曲花无赖,独擅终南雨后青。

(元·虞集《题南野亭》)

D.花气上林春浩渺,酒香韦曲晚氤氲。

(明·胡应麟《寄朱可大进士》)

E.韦曲杜陵文物尽,眼中多少可儿坟。

(清·王象巽《游曲江》)

③前人引《南史》注诗中“小乌巾”:

“刘岩隐逸不仕,常著缁衣小乌巾。

”结合这一注解,说说诗的最后两句表达了诗人怎样的思想感情。

(4分)

答:

________________________________________________________________________

14.①C [解析]本题考查对古典诗歌内容的理解和对作者情感的体察。

诗中花正好,藤梢新,是典型的春景;“白发好禁春”是诗人要享受这春意,没有“春去”,更无“夏来”,故C项错误。

②B E [解析]本题考查对古典诗歌内容的理解。

B项是说当年的燕子也寻不到它的旧巢,因为这里苔深草盛,繁华不再。

E项“韦曲”“杜陵”都是唐代长安城郊的游览胜地,而今“文物尽”,且很多“可儿坟”映入眼帘,没有热闹,尽显荒凉,正是“兴亡之感”。

A、D项都在赞春景之美;C项在借杜诗说终南隐居之事,也没有“兴亡之感”。

③[答案]要点一:

借向往隐居生活,表达对韦曲春景的喜爱。

(或:

因韦曲春色美景而生隐居山林之情)

要点二:

隐含求仕未果的复杂心情。

[解析]本题考查对作者情感的体察,当然这是建立在对诗歌内容理解的基础之上的。

要求考生回答最后两句表达了诗人怎样的思想感情,如果只看诗歌本身,或许略显朦胧,所以命题人在题干中给出“小乌巾”的注解——“刘岩隐逸不仕,常著缁衣小乌巾”,因此我们知道诗人因为韦曲春景之美而心生归隐之意。

而诗歌后面的注释表明了作诗背景“求仕于长安而未果”,求仕不得,难免心灰意冷,于是说上几句归隐之语自然之极,这种情感很复杂,说是要归隐,未必真归隐,发发牢骚或自我安慰均有可能,不过对自然美景的不舍倒是真实可感。

解答此题,要求考生综合利用文本试题中的各种信息,甚至是结合自己的生活体验,感悟诗人的情怀。

【诗词鉴赏】

春天韦曲的花盛开,在微风的吹拂下像小孩子那样活泼可爱,让人流连忘返;春花把家家户户装点得姹紫嫣红,实在惹人喜爱。

这满杯的美酒应该终日痛饮,我满头白发正该在这美好的春日里好好地享受。

石角钩破了我的衣服,似乎是想要我住下,藤梢绿得刺眼,让人眼前一亮。

何时我才能居住在这片竹林,戴上隐士的黑头巾隐居于此?

诗人面对韦曲春景而动归隐之怀,并且求仕于长安而未果,故而借惜花之情、寻幽之意寄托感慨。

古人云:

“此诗全是反言以形容其佳胜。

曰‘无赖’,正见其有趣;曰‘恼煞人’,正见其爱煞人;曰‘好禁春’,正是无奈春何;曰‘钩衣’‘刺眼’,本可憎而转觉可喜。

说得抑扬顿挫,极生动之致。

”

12.[2014·大纲全国卷]阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(8分)

寻南溪常山道人隐居

刘长卿

一路经行处,莓苔见履痕。

白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

(1)诗人眼中常山道人隐居地周围环境的最大特色是什么?

请简要说明。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)请分别对第三联中“过”“随”两个字做简要赏析。

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

12.[答案]

(1)幽静。

沿途是莓苔,远望白云缭绕,近看芳草当门。

白云、静渚、春草、闲门都营造出一种静谧的气氛。

(2)“过”字把雨后松树翠绿的景色显现了出来。

“随”字形象地表现了山道峰回路转,人在随山转折、缘山寻找“水源”,令人有曲径探幽的遐想。

[解析]

(1)此题考查的是诗歌的意境。

先介绍一下概括诗歌意境的方法,我们在思考如何概括意境的特点的时候,可以按以下步骤做:

首先,抓住诗中的主要意象。

其次,从品味关键字词入手把每个意象综合起来提炼意境的特点。

第三,进行必要的联想、想象,体会诗歌中这些意象所构成的意境带给我们的感受。

第四,选择准确的词语概括。

例如幽深僻远、清幽明净、幽静平和;雄浑壮阔、雄浑刚健;孤寂冷(凄)清、萧瑟凄凉、凄苦悲凉;恬静优美、恬淡闲适、瑰丽清新、安谧美好、清新自然、迷离渺远等。

再来看这首诗,“莓苔”给人幽静的感觉,“白云”“春草”“静渚”“闲门”则充满静穆淡逸的气氛,一切都显得恬静自然,和谐默契,没有受丝毫打扰。

抓住这些内容就把握住了解答这道题的关键。

(2)此题考查的是炼字。

炼字题一般考查动词、形容词、数量词、特殊词的使用,重点是动词和形容词。

古人作诗讲究炼字,这种题型是要求品味这些经过锤炼的字的妙处。

答题时不能把该字孤立起来谈,要把它放在句中,并结合全诗的意境、情感来分析。

答题要分三步:

第一,解释该字在句中的含义;第二,展开联想,把该字放入原句中描述景象;第三,点出该字使用的效果,即烘托了怎样的意境,或表达了怎样的感情(或点出表现手法)。

此题中,诗人仅仅用一“过”字表示雨刚刚下完,而着意于雨霁云收之后翠绿生新的松色。

“过”字,把阵雨带来的清新宜人的气息、景色,轻松自然地托显了出来,同时也隐隐带出了漫步山道的时间进程。

“随”字简洁,即随山转折,山道纡绕,峰回路转,诗人随山探源,缘水经山。

【诗歌赏析】全诗围绕题目中的“寻”字,逐渐展开。

“一路经行处,莓苔见履痕”,开头两句就突出了一个“寻”字,顺着莓苔履痕,一路寻来。

那人迹罕至的清幽山径,正是常山道人出入往来之地,这里没有人间喧嚣,只有满路莓苔。

履痕屐齿给来访者带来希望和猜想:

幽人不远,晤面在即;否则就是其人出晤,相会须费些周折。

颔联两句写景平列,用意侧重“闭门”寻人不遇。

“白云依静渚”,为远望。

近看则“春草闭闲门”,蓬门长闭,碧草当门,道士不在寓所。

如果说一路莓苔给人幽静的印象,那么这里的白云、春草、静渚、闲门,则充满静穆淡逸的氛围。

渚是“静”的,白云、春草也是静静的。

门“闲”,来访不遇,来访者不期然而然的心境也“闲”。

一切都显得恬静自然,和谐默契,没有受丝毫打扰。

在自然景物的观照中,悄然融入自在平静的心绪,来访不遇的怅然,似乎被这清幽、宁静的环境,带有内省参照的“禅意”所冲淡,渐趋恬然。

上四句叙寻而不遇,后四句继写一路景观。

“过雨看松色,随山到水源。

”两句以景带叙,下句叙事成分更多些。

“水源”,应该不是指来时“经行处”,所以“随山”不是下山,而是入山,随山转折,缘山道探寻水源。

道士不在寓所,因此这寻水源,也就是寻道士,“随”字简洁,山道纡绕,峰回路转,诗人随山探源,缘水经山。

其间林壑深秀,水声潺潺,都由这个“随”字导人神游,启迪丰富的“曲径通幽”的想象。

上句“过雨看松色”,或指道士居所“门外景”,或指“随山”时的景致。

“过雨”暗示忽然遇雨,诗人仅仅用一“过”字表示它刚刚下完,而着意于雨霁云收之后翠绿生新的松色。

“过”字,把阵雨带来的清新宜人的气息、景色,轻松自然地托显了出来,同时也隐隐带出了漫步山道的时间进程。

“过雨”,刷新了松色,也带来了冥想。

自生自灭的短暂一“过”,和静静的白云一样,已都在写“禅意”了。

尾联的“禅意”,用得精妙。

诗人看见了“溪花”,却浮起“禅意”,从幽溪深涧的陶冶中得到超悟,从对摇曳的野花静静的观照中,领略到恬静的情趣,融化于心灵深处的是一种体察宁静、荡涤心胸的内省喜悦,自在恬然的心境与清幽静谧的物象交融为一。

况且禅宗本来就有拈花微笑的故事,这都融入默契不言的妙悟中,而使诗人领会出“禅意”,因而诗人用“与”把物象和情感联结起来。

禅宗的妙悟和道家的得意忘言,有内在的相通之处。

佛道都喜占山林,幽径寻真,荡入冥思,于此佛道互融,而进入“相对亦忘言”的精神境界。

芳草松色、白云溪花的美感,“禅意”默想的清享,都清美极了。

乘兴而来,兴尽而返的惬意自得的感受,也都含融在诗的“忘言”之中。

6.[2014·福建卷]阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

(6分)

双调·蟾宫曲 自乐

[元]孙周卿

草团标①正对山凹。

山竹炊粳,山水煎茶。

山芋山薯,山葱山韭,山果山花。

山溜响②冰敲月牙,扫山云惊散林鸦。

山色元佳,山景堪夸,山外晴霞,山下人家。

(选自《太平乐府》)

【注】①草团标:

茅屋。

②山溜响:

山间泉流叮咚作响。

溜:

小股水流。

(1)本曲每句都有“山”字,在内容表达上有什么作用?

请简要分析。

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)“扫山云惊散林鸦”与“月出惊山鸟”(王维《鸟鸣涧》)两句中“惊”的起因各是什么?

有什么相同的表达效果?

请简要分析。

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.

(1)[答案]强调了“山”在作者生活中无处不在;突出了作者的生活充满自然情趣;作者山居生活的自乐之情得到了充分的表现。

(意思对即可。

)

[解析]本题考查修辞手法运用的效果。

在这首诗歌中,作者运用了反复的修辞手法,采用白描写法,每一个意象之前都冠以“山”这一定语,赋以山的特征;从另一个角度来理解也是一种渲染,通过这样的反复或说渲染,作者意在传递山之于作者的生活、情感的影响。

多次出现“山”,增强了节奏感,每个“山”都有不同的意义,并不雷同。

(2)[答案](第一问)孙曲中“惊”的起因是云朵掠过山林(或:

扫地发出声响);王诗中“惊”的起因是月亮升起,月光照射过来。

(第二问)反衬出山间的幽静。

(意思对即可。

)

[解析]本题考查鉴赏文学作品的表达技巧的能力。

第一个问题的难点在于“扫山云”。

“扫山云”是指掠过山头的云,云动影生,惊动了栖息的鸦鸟;“月出惊山鸟”中的“惊”是因为月光的作用使鸟产生错觉。

前句鸟因形(或影)而惊,后句鸟因光而惊,二者是有差别的。

动态的东西包含形与质,具体来说包括动作、声音、光线等的变化,只要考虑到这一点,答出以动衬静这一表达技巧不是难事。

另外,在一般诗文中,山村大多是静的,这些动态的东西往往会增加山村的灵动性,也可以更明显地衬托出山村的幽静。

【诗歌赏析】

作者以隐逸生活为乐,此作就是写他感受到的自己隐居生活的乐趣。

生活简朴,用山竹做粳米饭,用山水煮山茶,“山芋山薯,山葱山韭,山果山花”都可食用。

住在山上,吃在山林,欣赏的是山中风光,事事离不开“山”。

伟岸的山、崇高的山,使得他乐在其中,也表明了作者的志向高洁。

很显然,这首诗饱含着诗人对传统世俗生活的对抗情绪。

14.[2014·湖北卷]阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

(8分)

早 发

罗 邺

一点灯残鲁酒醒,已携孤剑事离程。

愁看飞雪闻鸡唱,独向长空背雁行。

白草近关微有路,浊河连底冻无声。

此中来往本迢递,况是驱羸客塞城。

(1)这首诗是如何表现“早发”之“早”的?

请简要分析。

(5分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)请赏析“独向长空背雁行”中“背”字的表达效果。

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

14.

(1)[答案]①第一、二句紧扣诗题,凸显“早发”:

宿酒初醒,残灯未灭,长夜未尽,诗人已携孤剑登程。

第三句写诗人在路上听到雄鸡唱晓,也可见出行之早。

②塞外风雪路,本来行人稀少,而“早发”就更无路人,只有诗人独行,故“独”与“早发”之“早”有关。

③飞雪白草,道路本已难辨,早行时就更加微茫,故“微”字也表现“早发”之“早”。

[解析]本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

题型为一字领全诗,也有人称为“诗眼”题。

解题时应注意根据题干要求,逐句或逐层分析。

(2)[答案]一个“背”字,描写了诗人与大雁相背而行的情境,使诗人向北向寒与大雁向南向暖形成强烈对比,表现了诗人旅程的艰辛和心情的愁苦。

[解析]这种表达效果题,答题时表述要规范:

某字(词、句)写了什么内容,用了什么手法及其效果,表达了作者怎样的心情。

10.[2014·湖南卷]阅读下面的古诗,完成题目。

(8分)

桃 夭

(《诗经》)

桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有

②其实。

之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。

之子于归,宜其家人。

【注】①归:

出嫁。

②

(fén):

草木果实繁盛硕大的样子。

③蓁(zhēn)蓁:

草木茂盛的样子。

(1)本诗在章法结构上采用了________的形式。

(2分)

(2)请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

(6分)

答:

________________________________________________________________________

10.

(1)[答案]重章叠句

[解析]本题考查诗歌的结构技巧。

重章叠句是《诗经》的常见结构技巧,是指上下句或者上下段用相同的结构形式反复咏唱的一种表情达意的方法。

从“桃之夭夭”和“之子于归”的反复吟咏中即可知。

(2)[答案]以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。

以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺;联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

[解析]本题考查从艺术手法角度赏析全诗。

《桃夭》比兴手法的辨认不难,每一节前两句均为“比兴”;但此题缺乏背景交代,赏析难点在于对思想感情的把握,依据“归”的意义可知,《桃夭》写的是婚恋嫁娶。

全诗以桃来比新娘,喻指新娘的美丽贤淑;第一节写桃花盛开,喻指夫妻婚姻和睦;第二节写桃树结果,喻指夫妻生儿育女,子孙繁衍;第三节写桃叶茂盛,喻指家族兴旺。

题目要求从比兴手法的角度赏析,必须关注比兴手法的作用,如联想巧妙,形象鲜明等。

10.[2014·江苏卷]阅读下面两首唐诗,回答问题。

休暇日访王侍御不遇

韦应物

九日驱驰一日闲,寻君不遇又空还。

怪来诗思清人骨,门对寒流雪满山。

访隐者不遇成二绝(其二)

李商隐

城郭休过识者稀,哀猿啼处有柴扉。

沧江白石渔樵路,日暮归来雨满衣。

(1)请简要分析第一首诗中作者情绪的变化过程。

(3分)

答:

________________________________________________________________________

(2)第二首诗中从哪些地方可看出“隐者”的身份?

请简要概括。

(3分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)请分别赏析两首诗结句的表达效果。

(5分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10.

(1)[答案]乘兴而往—怅惘不遇—欣赏叹慕。

[解析]“九日驱驰”说明诗人是欣然前往的;“寻君不遇又空还”说明诗人是怅惘的;说友人“诗思清人骨”,表达了诗人对友人的欣赏。

认真把握、解读每句诗,就能够体悟作者的情感。

(2)[答案]城里少有人知;家住深山;与渔樵为伍;居室简陋。

[解析]“城郭休过识者稀”,是言不要经过城郭,因为认识他的人少;“哀猿啼处”,是言他住在深山老林里,不然哪里来的“猿啼”;“柴扉”,是言他家居简陋;“渔樵路”,是言他过着渔樵生活,是隐也;“日暮归来雨满衣”,是言他完全与山相融,亦隐也。

(3)[答案]第一首诗的结句,通过描写友人住处的环境,揭示其诗歌独特风格的成因,并暗寓对友人品性的赞颂。

第二首诗的结句,通过描写诗人不遇隐者、日暮归来而雨湿衣衫的情景,突出访人的执着和情怀的深挚(或:

通过想象隐者日暮归来而雨湿衣衫的情景,展示其生活情趣)。

[解析]本题考查鉴赏文学作品的语言。

首先理解两句诗的基本含义,再结合诗歌内容,分析每句诗对诗歌主旨及结构方面的作用。

第一首诗的结句与“怪来诗思清人骨”句形成因果关系,也是诗人情感凝结处;第二首诗的结句存在理解的多向性,可以理解为诗人从正面展现自己的情态,也可以理解为诗人从侧面衬托隐者的生活状态。

14.[2014·江西卷]阅读下面一首宋诗,按要求回答问题。

(8分)

被酒独行,遍至子云、威、徽、先觉四黎之舍三首①(其二)

苏 轼

总角黎家三四童,口吹葱叶送迎翁②。

莫作天涯万里意,溪边自有舞雩风。

【注】①被酒:

刚喝过酒,带着醉意。

四黎:

子云、威、徽、先觉四人都是海南黎族人,姓黎,故称“四黎”。

②翁:

苏轼自称。

(1)指出“溪边自有舞雩风”一句所用典故的出处。

(2分)

答:

________________________________________________________________________

(2)请结合作者的思想和本诗内容,分析这首诗表现了作者怎样的人生态度。

(6分)

答:

________________________________________________________________________

14.[答案]

(1)《论语》

(2)诗人被流放到万里之遥的天涯(海南),处境艰难,但由于受到佛道思想的影响和黎族百姓的欢迎,因此表现出曾点曾经