多高层房屋结构设计Word下载.docx

《多高层房屋结构设计Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多高层房屋结构设计Word下载.docx(59页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

220

210

300

280

230

平面和竖向不规则的结构,或出现其它有规定的不利情况,建筑的最大适用高度应适当降低。

具体限值应以现行有效的标准、规范(包括地方标准)为准。

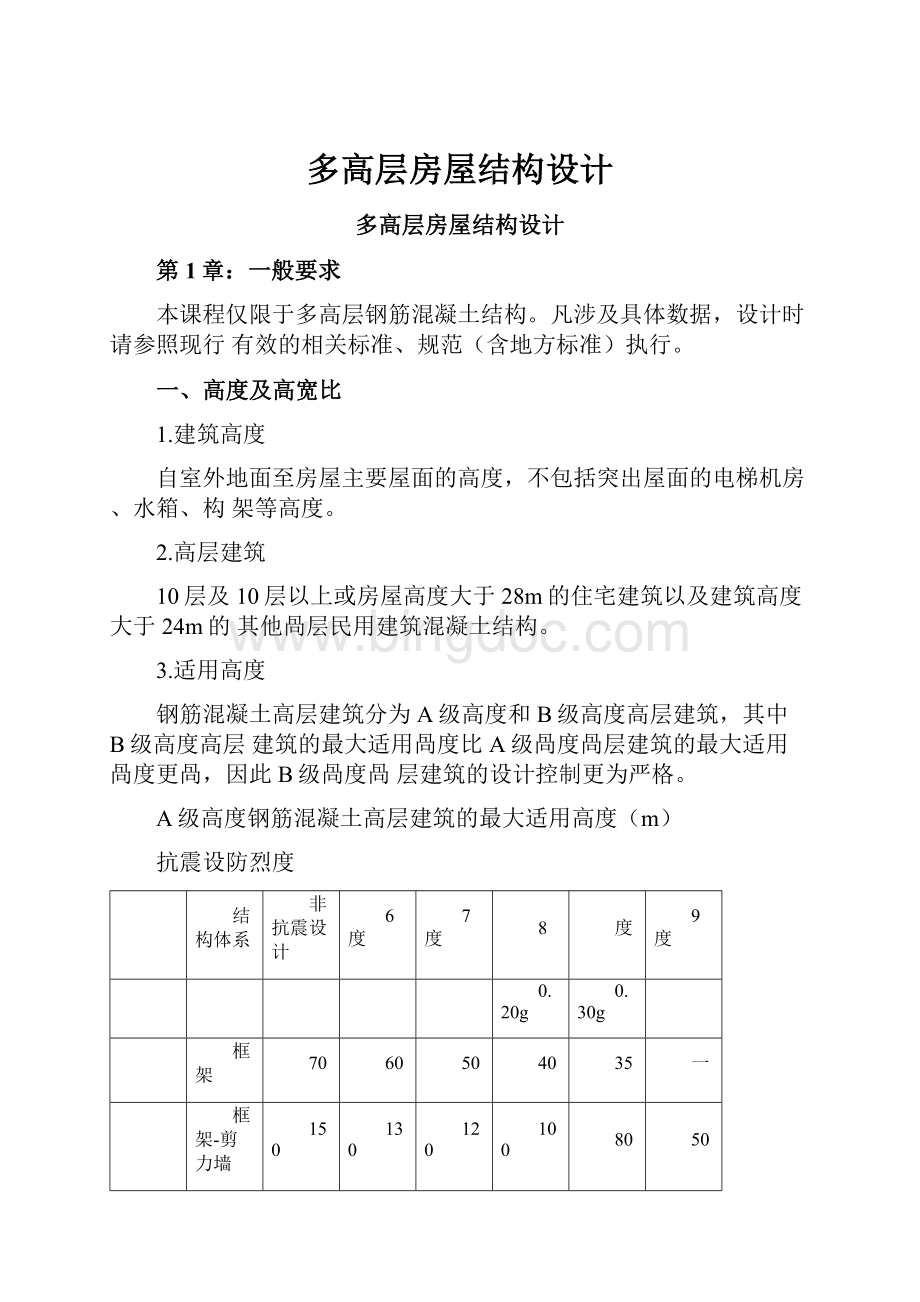

4.适用的最大高宽比

出于经济方面的考虑,高层建筑应对高宽比进行控制

钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比(m)

43—

54—

654

764

875

框架5

板柱-剪力墙6

框架-剪力墙、剪力墙7

框架-核心筒8

筒中筒8

二、高层建筑的特殊性

1.受力特点

高层建筑高度大,自重大,对结构材料性能提出了更高要求;

风荷载及地震作用造成的侧移与高度成四次方关系,倾覆弯矩与高度成三次方关系,因此对结构体系提出了更高要求。

2.工程造价

高层建筑由于承载力安全要求、舒适性要求、抗震防灾要求以及装饰效果等要求,且建筑体量一般较大,工程造价高,因此对结构优化设计提出了更高要求。

3.环境影响

高层建筑一般人流量大、功能复杂,人流组织和疏散、物资供应、交通布局、污物处理、废气排放等与功能环境有关的问题对设计提出了更高要求。

4.灾害后果

高层建筑在遭遇强烈地震、火灾、爆炸等偶然事件时可能引发灾难性后果,因此高层建筑在抵御上述偶然事件方面对设计提出了更高的要求。

三、高层钢筋混凝土结构竖向体系

1.框架结构:

由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。

特点:

容易形成较大功能空间,且建筑空间布置灵活,易于分隔,便于使用

功能改造。

但抗侧刚度较小,抗震性能较差,可建高度不大。

2.剪力墙结构:

由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。

特点:

结构刚度大,可建高度大,抗震性能好。

但建筑空间较受限制,难于

形成通透性好的统一功能大空间。

3.框架-剪力墙结构:

由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

结构刚度大,可建高度大,抗震性能好,合理设计可以形成较大的功

能空间。

4.板柱-剪力墙结构:

由无梁楼板和柱组成的板柱框架与剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。

易于形成较大的功能空间,天棚结构平整美观,降低建筑层高,且建筑空间布置灵活,易于分隔,便于使用功能改造。

但抗震性能相对较差,可建高度受到限制。

5.筒体结构:

由竖向筒体为主组成的承受竖向和水平作用的建筑结构。

筒体结构的筒体分剪力墙围成的薄壁筒和由密柱框架或壁式框架围成的框筒等。

框架-核心筒体:

由核心筒和外围的稀柱框架组成的筒体结构;

筒中筒结构:

由核心筒与外围框筒组成的筒体结构;

成束筒结构:

由若干框筒组成的多筒结构。

各类筒体结构平面较规则,两个方向的几何尺寸较接近,抗侧刚度大,抗震性能好,可建高度更大。

II

—IT"

II

III

I

I

Trllllllllllllll:

«

IJ-一

;

!

:

11

|_

:

±

t

」[-

£

■

~1|1■一-

J

—十rIit

IH

IH

ii

ILi

11in

(3)梔嫖-址;

枭曲

内赧排護補井.旅散删等(纵齟了简体上的洞口)

5

IpIII

51—

(否杆杠筲)

四、高层钢筋混凝土结构水平体系

楼盖和屋盖结构是高层建筑结构的水平结构体系。

水平结构体系的作用:

1.承担竖向重力荷载,并传递至相关竖向结构单元;

2.协调各竖向抗侧结构的水平变形,迫使具有不同抗侧刚度的竖向抗侧结构协同变形,共同受力。

为达到协同受力的目的,楼、屋盖结构必须具有足够的平面内强度和刚度(-般称刚性楼盖假定),因此需要对楼盖结构平面的长度(长宽比)、凹进凸出、开洞和最小楼板宽度等问题进行限制。

五、高层建筑结构概念设计要求

建筑抗震概念设计:

根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想,进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程。

高层建筑结构应注重概念设计,重视结构的选型和平面、立面布置的规则性,加强构造措施,择优选用抗震和抗风性能好且经济合理的结构体系。

在抗震设计时,应保证结构的整体抗震性能,使整体结构具有必要的承载能力、刚度和延性。

六、高层建筑结构体系的一般要求

以下各条体现了概念设计要求

1.应具有必要的承载力、刚度和延性;

2.应避免因部分结构或构件的破坏而导致整个结构丧失承受重力荷载,风荷载和地震作用的能力;

3.对可能出现的薄弱部位,应采取有效的加强措施;

4.结构的竖向和水平布置宜使结构具有合理的刚度和承载力分布,避免因刚度和承载力局部突变或结构扭转效应而形成薄弱部位。

5.抗震设计时宜具有多道防线。

七、高层建筑结构平面布置

结构平面布置应考虑规则性要求。

不规则的结构平面可能导致地震作用下的严重扭转,或因局部受力过大(应力集中)而产生严重震害。

1.平面规则性的一般要求:

(1)平面宜简单、规则、对称、减少偏心;

(2)平面长度不宜过长,长宽比L/B应进行控制,符合限值规定;

(3)平面突出部分的长度I不宜过长,突出宽度b不宜过小,丨/Bmax和l/b宜符合限值规定;

(4)建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置。

平面尺寸及突出部位尺寸的比值限制

设防烈度

L/B

L/Bmax

l/b

6、7度

<

6.0

0.35

2.0

8、9度

5.0

0.30

1.5

2.平面规则性的指标控制

(1)位移比

结构平面布置应减少扭转的影响。

在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用

下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼

层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;

B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及复杂高层建筑不宜大于该平均值的1.2倍,不应大于该楼层平

均值的1.4倍。

(2)周期比

结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑,超过A级高度的混合结构及复杂高层建筑不应大于0.85.

(3)楼板面内刚度的控制

•考虑凹入或开洞影响后,楼板有效宽度不宜小于该层楼面宽度的50%;

•楼板开洞总面积不宜超过楼层面积的30%

•扣除凹入或开洞影响后,楼板在任一方向的最小净宽不宜小于5m,且开洞

后每一边的楼板净宽不应小于2m。

3.结构缝的设置

结构过长可设置伸缩缝;

基础形式截然不同时可以设置沉降缝;

结构平面不规则或体型复杂时可设置防震缝。

以上结构缝简称三缝。

(1)三缝的设置形式

•伸缩缝沿房屋全高设置,地下室、基础可不设缝;

•沉降缝应将缝两侧的地下室、基础断开,并沿房屋全高设置;

•防震缝沿房屋全高设置,地下室、基础可不设缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接。

有抗震设防要求时,伸缩缝和沉降缝的缝宽均应符合防震缝的要求。

(2)防震缝的宽度要求

•影响因素:

防震缝的宽度与设防烈度、建筑高度、结构体系有关。

当防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;

当防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定。

•防震缝的宽度应符合下列规定:

a.框架结构房屋,高度不超过15m时不应小于100mm;

超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm。

b.框架-剪力墙结构和剪力墙结构的防震缝宽度分别不小于a款规定的70%

和50%,且均不宜小于100mm。

8.高层建筑结构的竖向布置

(一)总体要求

高层建筑的竖向体型宜规则、均匀,避免有过大的外挑和收进,结构的侧向刚度宜下大上小,逐渐均匀变化。

(二)层间侧向刚度变化控制

1.

框架结构,楼层与其相邻上层的侧向刚度比1不宜小于0.7,与相邻上部三层刚度平均值的比值不宜小于0.8。

式中:

1—楼层侧向刚度比;

Vi、Vi1—第i层和第i1层的地震剪力标准值(kN);

i、i1—第i层和第i1层在地震作用标准值下的层间位移(m))

2.框架一剪力墙、板柱-剪力墙结构、剪力墙结构、框架一核心筒结构、筒中筒结构,楼层与其相邻上层侧向刚度的比值2不宜小于0.9;

当本层层高大于相邻

上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;

对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5,2按下式计算:

Vii1hi

2

Vi1ihi1

2—考虑层高修正的楼层侧向刚度比。

(三)层间受剪承载力变化控制

A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一

层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;

B级高度高层

建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的

75%。

(四)内收外挑控制

抗震设计时,当结构上部楼层收进部位到室外地面的高度H1与房屋高度H之比大于0.2时,上部楼层收进后的水平尺寸B1不宜小于下部楼层水平尺寸B的75%;

当上部结构楼层相对于下部楼层外挑时,上部楼层的水平尺寸Bi不宜大于下部楼层水平尺寸B的1.1倍,且水平外挑尺寸a不宜大于4m。

九、楼(屋)盖结构

虽然《高规》没有严格规定只能采用现浇楼盖(详见规范条文),但实际工程中高层建筑一般应采用现浇楼盖结构。

一般楼层现浇板厚度不应小于80mm;

板内预埋暗管时不宜小于100mm;

顶层楼板(屋面板)厚度不宜小于120mm,且宜双层双向配筋;

框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向配筋率不宜小于0.25%;

普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;

作为上部结构嵌固部位的地下室顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%

后浇带:

为减少混凝土早期收缩导致的受拉应力,可沿建筑平面长度方向每30~40m设置一条后浇混凝土带,带宽范围内纵筋尽量采用搭接,带宽800~1000mm(实际上宽度越大效果越好)。

后浇带混凝土宜在45天后浇筑。

十、水平位移限制和舒适度要求

(一)弹性层间位移验算

风荷载、多遇地震作用下应进行弹性位移验算,以避免墙、柱开裂,避免隔墙等非结构构件产生明显损伤,控制梁的裂缝宽度和数量,实现“小震不坏”的目标。

(二)弹塑性变形验算

罕遇地震作用下应进行弹塑性变形验算,实现“大震不坏”。

(三)舒适度控制

10年一遇风荷载标准值作用下,结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度应进行验算,以判断其是否满足舒适度要求。

对住宅、公寓,aa|im0.15m/s2

对办公楼、旅馆,aaiim0.25m/s2

此时阻尼比取0.01~0.02

第二章多层框架结构

2.1多层框架结构的组成与布置

1.组成

框架梁、柱通过节点组成整体结构二•框架结构形式

1.按施工方法分

现浇整体式框架、装配整体式框架

2.按结构特征分

规则框架,不规则框架

底部抽柱

错层框架

不规则框架举例

串层

三•框架结构布置

1.满足建筑功能和生产工艺的要求;

2.结构受力合理,传力直接,符合抗震概念设计要求。

2.2框架结构计算简图

(1)梁、柱构件

梁柱构件简化为杆单元,并以构件轴线代替。

(2)层咼

一般层的建筑层高作为框架计算模型层高,底层取为嵌固点至二层楼板高度

(3)节点

除非经过特别设计,框架梁柱节点应按刚性节点设计。

(4)截面惯性矩

对预制铺板楼盖,梁惯性矩按实际矩形截面计算,即1=1。

,

对现浇楼盖,中框架梁惯性矩l=2.Olo,边框架梁1=1.51。

;

对装配整体式楼盖,中框架梁惯性矩1=1.51。

,边框架梁1=1.21。

(5)重力荷载

恒载按实际构件截面和构造作法按相关规定计算。

活荷载按使用功能根据荷载规范取值。

(6)风荷载

按荷载规范的相关规定计算。

(7)地震作用

按底部剪力法计算。

2.3竖向荷载作用下的分层法(近似法)

1.基本假定

1.忽略框架的侧移

2.任一楼层竖向荷载只对本层梁及上、下层柱产生弯矩、剪力影响。

2.开口框架弯矩计算

1.开口框架

(1)框架梁为对象,包含上、下层柱在内的局部框架;

框架柱脚按嵌固考虑。

(1)弯矩分配法

(2)修正措施(由于开口框架柱按嵌固考虑夸大了柱子刚度)除底层柱外,其余各层柱的线刚度乘以O.9的折减系数;

除底层柱外,弯矩传递系数由1/2改取为1/3;

3.整体框架内力计算

1.弯矩:

开口框架弯矩图迭加成整体框架弯矩图,节点不平衡时再分配一次。

2.剪力和轴力:

可根据弯矩图和荷载图计算。

2.4水平荷载作用下的反弯点法(近似法)

一.基本假定

1.梁柱线刚度比无穷大,梁柱节点只发生平动位移,不发生转角位移。

2.底层柱反弯点高度在2/3层高处,其余各层柱反弯点高度在1/2层高处。

3.梁端节点总弯矩依据柱端总弯矩按平衡条件求出,梁端弯矩根据梁的线刚度对梁端总弯矩分配。

二柱端弯矩计算

1.柱子侧向刚度计算

定义:

柱子产生单位层间侧移需要施加的力

2.层间剪力分配

「1任

■戸J层

k层

n

层间剪力VjFi

ij

同层各柱侧移相同,为u,则各柱剪力Vjk为

Vjk

Djkuj

12ijk

h2

uj

Vj

各柱剪力之和等于层间剪力,即

m

k1k1

求得层间位移:

mI2ij

l1h2

(剪力分配法)

3•柱端弯矩计算

底层:

4.梁端弯矩计算

Mb

ib

.1■r

ibib

5.框架弯矩图绘制

获得所有梁端、柱端弯矩后,可绘制完整框架结构的弯矩图。

2.5水平荷载作用下的修正反弯点法一D值法

该法的基本点是,不作节点转动的限制,承认梁柱节点转动位移一.基本假定

(1)任一柱及上、下相邻柱的线刚度相同;

(2)任一层及其上、下相邻层的层间位移相同

(3)任一柱的两端节点及其相邻节点转角相同

.改进后的柱子侧向刚度D

MAC

4ic2ic

6ic-

h

MAB

uh

MAG

4i42i4

Mae

4i32i3

MBA

6icUch

Mbd

Mbf

4i12i1

Mbh

4i22i2

Ma

0;

即12ic

6(i

3i4)

12i

Mb

0;

即12ic

1i2)

12i(

两式相加:

i4)

4i

4ic

(i1i2i3

u

ic—ch

ucT

cT

hu,则

,其中

iii2i3i4

2ic

为梁柱线刚度比。

AB

柱视为第j层第k根任意内柱,其剪力Vjk依据平衡条件按下时计算:

(MabMBA)/h,其中弯矩和剪力均以顺时针方向为正。

带入MAB和MBA的计算表达式后可得:

度均可表达为Dc甫,其中c反映了梁柱线刚度不为无穷大时的节点转角影

响。

下表为一般层中柱与边柱、底层中柱与边柱情况下的K值与c值计算表达式。

c值和K值的计算式

楼层

简图

K

c

一般层

I2I

l2

Ki1i2i3i4

c2K

k

I.I

l<

i』

底层

I-:

i

4

L:

K—

ic

0.5Kc2K

2.6框架结构侧移计算及变形特征

一.侧移计算

层间侧移:

Uj

Djkk1

顶点侧移:

U

i1

二.变形特征

层间侧移底层最大,顶层最小,与层间剪力分布特征相同,称其具有剪切型特征

2.7框架结构内力组合

一.控制截面

梁:

跨中截面,支座截面

柱:

上、下柱端截面

柱子剪力图

柱子弯矩图

二.荷载效应组合

1.最不利内力组合

可变荷载大小、位置、方向均可改变,从而对控制截面造成不同的内力影响;

考虑不同荷载组合后会进一步改变控制截面的内力计算结果。

因此有必要寻找控制截面的最不利内力组合。

梁端:

Vmax,Mmax,Mmax

梁跨:

Mmax,Mmax(对两侧存在较大跨度的情况,本跨跨度较小时,跨中可能出现上部受拉的工况)

Mmax及对应N、V

Mmax及对应N、V

Nmax及对应M、V

正截面

Nmin及对应M、VJ

Vmax

斜截面

三•竖向活荷载的最不利布置

2.8框架梁端弯矩调幅

一.调幅理由

节点刚度不为无穷大,

(1)由于梁端纵筋在节点内的滑移以及节点的剪切变形等,按弹性计算的梁端支座负弯矩比实际分布偏大;

(2)适当调小梁端支座负弯矩,适当减小支座的配筋量,有利于保证施工质量

•调幅对象

竖向荷载作用下框架梁支座负弯矩

•调幅方法

MaMaoMbMbo

要求MaMbmC0m0(其中Mo为竖向荷载作用下梁跨中截面的简支弯矩)

2.9框架结构抗震设计

1.一般要求

框架结构应按延性框架设计,即应按墙柱弱梁、强剪弱弯、更强节点的要求设计。

2.截面设计

1.强柱弱梁要求

抗震设计时,除顶层和柱轴压比小于0.15者外,框架的梁、柱节点处考虑地震作用组合的柱端弯矩设计值应符合下列要求:

(1)一级框架结构及9度时的框架:

Mc1.2Mbua

(2)其他情况:

MccMb

Me—节点上、下柱端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和;

上、

下柱端的弯矩设计值,可按弹性分析的弯矩比例进行分配;

Mb—节点左、右梁端截面逆时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和;

当抗震等级为一级且节点左、右梁端均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;

Mbua—节点左、右梁端逆时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力

所对应的弯矩值之和,可以根据实际配筋面积(计入受压钢筋和梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋)和材料强度的标准值并考虑承载力抗震调整系数计算;

c—柱端弯矩增大系数;

对框架结构,二、三级分别取1.5,1.3;

对

其他结构中的框架,一、二、三、四级分别取1.4,1.2,1.1,1.1

2.强剪弱弯要求

框架柱

抗震设计的框架柱、框支柱端部截面的剪力设计值,一、二、三、四级时应按下列公式计算:

V1.2(MCuaMbua)/Hn

⑵其他情况:

Vvc(MCMC”Hn

Mc、Mb—分别为柱上、下端顺时针或逆时针方向截面组合的弯矩设计值,

MCua、Mbua—分别为柱上、下端顺时针或逆时针方向实际的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值,可根据实配钢筋面积、材料强度标准值和重力荷载代表值产生的轴向压力设计值并考虑承载力抗震调整系数计算;

Hn—柱的净高;

vc—柱端剪力增大系数。

对框架结构,二、三级分别取1.3,1.2;

vc

对其他结构类型的框架,一、二级分别取1.4,1.2,、三、四

级均取1.1。

框架梁

抗震设计时,框架梁端部截面组合的剪力设计值,一、二、三级时应按下列公式计算;

四级时直接取考虑地震作用组合的剪力设计值。

(1)一级框架结构及9度时的框架:

V「1(MbuaMb』lnVGb

⑶其他情况:

Vvb(MbMp"

nVGb

Mb、Mb—分别为梁左、右端顺时针或逆时针方向截面组合的弯矩设计值,

当抗震等级为一级且梁两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的一端的弯矩应取零。

Mbua、Mbua—分别为梁左、右端顺时针或逆时针方向实际的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值,可根据实配钢筋面积(计入受压钢筋,包括有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋)和材料强度标准值并考虑承载力抗震调整系数计算;

ln—梁的净跨;

VGb—梁在重力荷载代表值(9度时还应包括竖向地震作用标准值)作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值;

vb—梁端剪力增大系数。

一、二、三级分别取1.3、1.2和1.10

三•构造要求

(一)框架梁

1•梁端截面受压区高度限制

为确保梁端截面延性,抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝