湖北大悟县白云金矿考察报告Word文档格式.docx

《湖北大悟县白云金矿考察报告Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北大悟县白云金矿考察报告Word文档格式.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

采矿

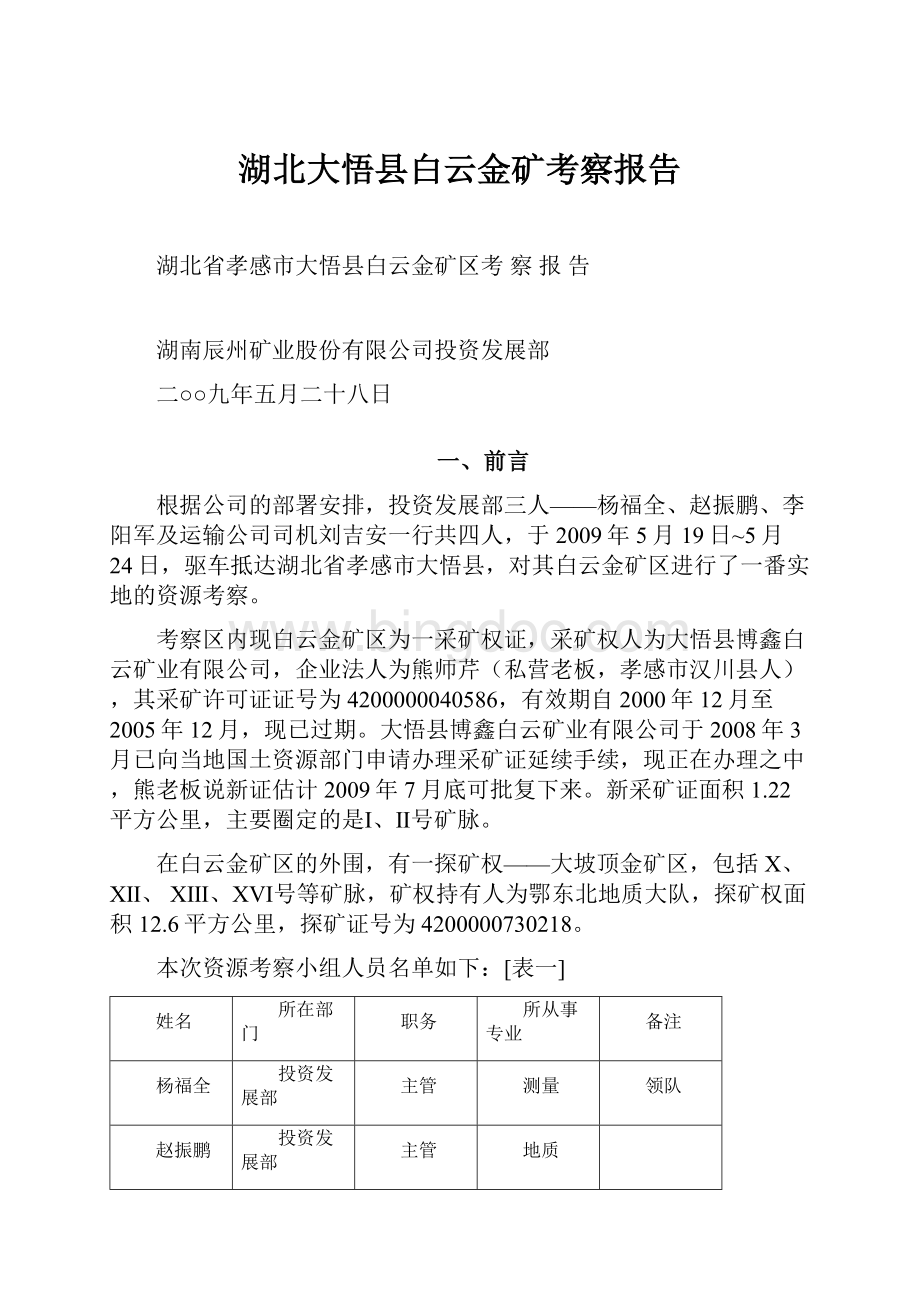

刘吉安

运输公司

司机

二、考察区基本情况

本次考察地位于湖北省东北部的大悟县,该县地处大别山南麓,跨长江、淮河两大流域,建县于1933年,原名礼山县,1952年更名为大悟县。

县辖3乡14镇,总人口62万,国土面积1986km2。

白云金矿区Ⅰ、Ⅱ号矿体位于大悟县城关南东11公里,属大悟县阳平镇管辖。

其地理座标为东经:

114°

10′06″—114°

12′00″,北纬31°

28′23″—31°

29′29″。

矿区北东有汉口—大悟公路,西侧4公里有安陆—大悟公路及京珠高速公路通过。

大悟至广水火车站,公路长15公里,每日有数次班车往返。

另外,矿区内有四条简易公路与上述主干公路相连,交通较为方便(见图1)。

白云金矿区Ⅰ、Ⅱ号矿体内仅设一个采矿权,即白云金矿,其有效的界定采矿范围由A、B、C、D、E、F、G、H8个拐点组成,其拐点坐标为:

A.X=3486483Y=38514305

B.X=3485680Y=38516000

C.X=3485490Y=38515915

D.X=3486315Y=385114215

E.X=3484800Y=38518105

F.X=3484265Y=38518755

G.X=3483865Y=38518755

H.X=3484675Y=38517730

开采最低标高海拔60米。

白云金矿始建于1978年,1986年立项扩建,由国家投资354万元对矿山进行一期改造,扩建形成日采选50吨的矿山生产能力,当时矿山职工169人,其中管理干部3人,伤病退休人员36人,直接生产人员130人。

1986年扩建达到生产规模后以斜井配合平硐开拓,分中段开采的方式开采,其开采回采率达91.5%,损失率8%。

生产期间其产品方式是以长春黄金设计院设计的二级磨矿浮选,取产出的半成品—金精砂矿为主,辅以销售较高品位的原生矿。

该产品方式造成白云金矿损失极其严重,资金回笼缓慢,而导致矿山生产处于半停顿状态。

尽管如此,白云金矿在一期扩改工程完工后,矿山仍然兴旺发达,至1992年回收黄金约500公斤,白银1556.25公斤,获利用298.5万元,上缴利税84.5万元。

但是自1992年至今,由于受周边环境的影响,矿山处于名存实亡的状态,而个体采矿者采矿坑道遍布采区及其周边,到处滥采乱挖,使用混汞选金,严重污染环境。

在此期间大悟县人民政府曾多次对白云金矿进行整冶,但是效果甚微。

据不完全统计,1993年至今,白云金矿停产期间,民采生产黄金约500公斤,销售收入达2500余万元,采出矿石量约65000吨。

目前大悟县人民政府已对白云金矿进行了彻底整治并初建成效,所有民采坑口全部封闭,所有混汞设备(辗机)全部处理,为将来矿山有计划有规模的开采和矿产资源管理走向市场化和法制化的轨道创造了良好的条件。

白云金矿区位于大别山中段南坡,山脉走向大体可分为北西西向和北北东向(近南北向),天岗—大坡顶—泉水岭一带构成本区南北之分水岭。

海拔标高最高626.20m,最低65.80m,相对高差一般为200m~300m,最大相对高差560.40m,属低山—丘陵地貌特征。

地貌形态总体上表现为东高西低、北低南高趋势。

河流呈放射状分布,最大流量33.80m3/s,最小流量为0.00014m3/s,一般流量为0.10m3/s。

塘堰稀少主要分布于沟谷之中,塘堰皆为小型,蓄水量多小于10000m3。

矿区地形切割较深,植被覆盖较严重,通视条件较差。

区内气候温和,属于季节性亚热带大陆气侯。

四季变化显著,雨热高峰同季出现。

日照充足,雨水充沛,无霜期长。

据1959年~1995年间的气象资料统计,潮湿系数0.93,年平均气温15.9℃,1月平均气温2.9℃,极端最低气温-16.5℃,7月平均气温28.2℃,极端最高气温40.5℃,日平均温差10.0℃左右。

日照年平均1982.3小时,日照百分率44%,无霜期年平均241天。

年平均降水量1102.0mm,雨日118天。

极端降水年最大雨量1676.9mm(1980年),极端降水年最小雨量705.3mm(1978年)。

日最大雨量206.3mm。

梅雨期6月上旬~7月中旬,年平均梅雨量328mm。

冬季风向为北风,夏季以南风为主,最大风力10级,风速28.3m/s。

最冷月出现冰冻现象。

大悟资源丰富,物产充沛。

县境内已探明的金属矿和非金属矿有38种,占湖北省矿藏种类的32%。

其中金、铜、磷、石英石、石灰石、大理石、花岗岩、萤石等矿产储量丰富,品位高,质量好,易于开采。

林特物产极为丰富。

板栗、花生、茶叶、乌桕、银杏、山野菜、药材等名特优产品久负盛名。

其中:

乌桕年产量居全国县级之首,花生、板栗、油桐年产量居全省前茅。

是著名的“全国乌桕之乡”、“中国板栗之乡”和“花生之乡”。

区内经济以农业、林业为主。

粮食作物以水稻、小麦为主,经济作物主要有花生、油菜、茶叶、香菇、水果等;

林业有以松、杉为主的用材林和以乌桕、板栗、银杏为主的经济林。

地方小型工业是采矿业,以开采金矿、铜矿、磷矿、碎石、花岗石、石灰石矿等为主,经济效益颇为显著。

矿区内部村庄少,人口稀,但矿区周边劳动力较充足。

矿区以山地为主,山上灌木丛生,燃料充足。

建筑用砂、砖、水泥比较充足。

电力均是国配,矿区北部阳平林场有22kv的变电所一座。

民用饮水取至地下或者山溪,灌溉用溪沟及塘堰水,水源比较充足。

三、矿区以往地质工作情况

(一)、白云金矿区(大磊山地区)以往地质工作概况

1973年,湖北省区测队在白云金矿区(大磊山地区)开展了1/20万大悟县南半幅、黄陂县幅区域地质、矿产调查工作。

用重砂测量在蒋家楼子一带圈出金低级异常(大磊山黄金重砂异常)一处,异常面积约10km2。

1975年~1978年,湖北省区测队在大磊山地区开展了1/5万大悟县南半幅、小河幅区域地质、矿产调查工作。

经重砂加密测量,在大磊山黄金重砂异常范围内,通过路线踏勘,石英脉调查,清理老窿,首次发现了含金石英脉。

白云金矿点的建立,从此便拉开了大磊山地区金矿工作的序幕。

1977年~1984年,湖北省鄂东北地质大队对白云金矿区Ⅰ号脉先后进行了普查、详查与初勘,基本查明了含金石英脉的形态、规模、产状及其含矿性。

并于1980年提交了《湖北省大悟县白云金矿熊家沟矿段详查地质报告》;

于1984年提交了《湖北省大悟县白云金矿区Ⅰ号矿体初勘地质报告》。

1981年~1986年,湖北省鄂东北地质大队对白云金矿区Ⅱ号脉先后进行了普查和详细普查,大体查明了含金石英脉的形态、规模、产状及其含矿性。

分别提交了《湖北省大悟县白云金矿区密蜂岩矿段初步普查地质报告》和《湖北省大悟县白云金矿区Ⅱ号含矿体详细普查地质报告》。

1983年~1993年,湖北省鄂东北地质大队对白云金矿区Ⅷ号脉先后进行了普查和详细普查,基本查明了含金银石英脉的形态、规模、产状及其含矿性。

提交了《湖北省大悟县白云金矿区Ⅷ号矿体详细普查地质报告》。

1983年~1990年,湖北省鄂东北地质大队对大磊山地区进行了大面积的金矿普查工作,在区内先后发现了北西向的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅺ号脉以及北东向的201、202、203、204、205号脉等12个矿脉或矿化脉体。

提交了《湖北省大悟县大磊山地区金矿普查地质报告》。

综上所述,大磊山地区自从发现金矿以来,投入了大量的人力、物力,主要对大磊山地区北部的白云金矿区各矿脉(Ⅰ~Ⅸ以及Ⅺ号脉)进行了不同程度的勘查,取得了丰富的地质成果,Ⅰ号脉、Ⅱ号脉以及Ⅷ号脉累计提交了(B+C+D)级黄金资源量5.14t,白银资源量56.75t。

白云金矿区提交金资源量已达中型矿床规模,其成果为地方和国家创造了较好经济效益和社会效益,同时也为大磊山地区中南部大坡顶一带开展金矿勘查提供了丰富的实际资料和找矿经验。

(二)、大坡顶金矿区以往地质工作概况

1984年,湖北省鄂东北地质大队在开展大磊山地区白云金矿外围普查时,经群众报矿后,实地追索发现了Ⅹ-2号脉。

但当年仅作了地表检查,后一段时间(1985年~1987年)因集中力量评价白云金矿区Ⅰ号脉、Ⅱ号脉、Ⅷ号脉,而对Ⅹ-2号脉的评价工作暂未开展。

1988年~1990年,湖北省鄂东北地质大队分别开展了Ⅹ-2号脉的矿点检查和初步普查等评价工作,主要是开展地表地质调查工作,深部布置了二条勘探线四个钻孔(原33勘探线ZK332、ZK334和原62勘探线ZK622、ZK623)进行钻探验证评价,于1992年7月编写了《湖北省大悟县白云金矿区Ⅹ2号含矿体普查地质报告》,但该报告仅作为内部资料,未审批,未提交正式储量。

1994年~1995年,我队开展了以大磊山地区为重点的《湖北省大悟县大磊山—芳畈地区金铜成矿地质条件分析及成矿预测》科研工作,在Ⅹ-2号脉以东发现了Ⅹ-3号脉,并作了地表工作。

1996年~1999年,孝感市富达公司在开发白云金矿时,为开拓矿山后备基地,在Ⅹ-3号脉+400m标高和+360m标高分别施工了YD400和YD360等硐探工程,证实矿脉向下有一定延深,并见有明显的富集地段。

2000年~2002年,当地民采在Ⅹ-3号脉YD400和YD360东侧施工了一条沿脉斜硐工程(编号XJ450),该工程见矿情况良好,经济效益颇为显著。

2003年,湖北省鄂东北地质大队为了大致了解大坡顶金矿区资源情况,重点对Ⅹ号脉进行地表工作,又发现了Ⅹ-1号脉,同时对Ⅻ号脉开展了地表调查,证实Ⅻ号脉也存在有一定意义的金矿体。

总之,随着白云金矿地质勘查工作的不断深入,在白云金矿以南的大坡顶一带陆续发现了Ⅹ号脉(由Ⅹ-1号脉、Ⅹ-2号脉、Ⅹ-3号脉等三个矿段共同组成)和Ⅻ号脉。

尽管大坡顶金矿区地质勘查工作起步相对较晚,地质勘查程度相对较低,但上述工作为本次开展大坡顶地区金矿普查奠定了坚实的基础,为本次普查工作积累了丰富的野外地质资料。

地处大磊山穹隆北部边缘的白云金矿区Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号脉金资源储量已达中型矿床规模;

而地处大磊山穹隆中心的大坡顶金矿区成矿地质条件更为有利。

因此,大坡顶金矿区无疑是大磊山金矿田极具价值的远景区。

(三)、矿山开采史

白云金矿开采历史较长。

据查,早在300多年前当地的黄义谦曾组织过民采,现保留有老窿遗址数十处,多数分布在白云金矿区Ⅰ号脉上。

另在大坡顶—蒋家楼子一带尚有白云洞、擂鼓洞、金孔、银孔、石洞、鼹老鼠洞、水洞、老银洞等。

这些老窿一般开采不深,但白云洞、擂鼓洞、老银洞的开采长度都在10m以上,深度在5m以上。

白云金矿较大规模的开采,是在1978年地质工作进行以后。

上世纪八十年代主要是乡镇社办企业和个体农民先后在Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号脉的地表和浅部进行有限规模的开采;

上世纪九十年代主要是孝感市富达公司对Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号脉的中深部矿进行较大规模的系统开采。

迄今为止,Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号脉的地表矿以及深部+100m标高以上含矿较好地段业已系统采空。

目前,北京博鑫有限责任公司正在开采Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号脉深部+100m标高以下至+0m标高以上地段的矿体。

大坡顶金矿的开采则比较有限,主要是孝感市富达公司在Ⅹ-3号脉+400m标高和+360m标高二个中段分别施工了YD400和YD360等沿脉硐探工程,以及当地民采在Ⅹ-3号脉施工了XJ450沿脉斜硐工程,对Ⅹ-3号脉矿体进行了局部开采。

总之,白云金矿的开发给地方和国家带来较大的利益,同时为矿产勘查提供了可靠依据,也为本次开展金矿普查提供了不少信息。

随着白云金矿的开发利用,Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号脉资源差不多业已消耗殆尽,而在白云金矿区外围的大坡顶一带,利用其有利的成矿地质条件,寻找接替资源还是有一定的潜力的。

四、考察区地质概况

矿区地层

矿区地层由老到新分述如下:

(一)、下元古界大别山变质杂岩(Pt1db)

大别山变质杂岩内表壳岩和花岗质片麻岩前人工作中尚未完全分离,根据目前的构造层可分第一段第三、四亚段,第二段第一、二、三亚段,第三段第一、二、三、四、五亚段。

(1)下元古界大别山变质杂岩第一段(Pt1db1)

1、第一段第三亚段(Pt1db13)

分布于矿区的西南角,厚度大于400m,未见底。

由中粗粒白云二长片麻岩组成。

中粗粒白云二长片麻岩呈灰白色,略带浅肉红色,鳞片花岗变晶结构,片麻状构造。

以石英、条纹长石、微斜长石为主,奥长石、白云母次之,副矿物有绿帘石、黑云母、磁铁矿等。

2、第一段第四亚段(Pt1db14)

分布于矿区的西北部,厚度430m。

岩性由浅粒岩、变粒岩等组成。

浅粒岩呈灰白色,鳞片粒状变晶结构,块状构造。

矿物成分主要为石英、微斜长石、奥长石,次为白云母,黑云母、绿帘石、磁铁矿等少量。

随着片状矿物和暗色矿物的增加,则逐步过渡为变粒岩。

(2)下元古界大别山变质杂岩第二段(Pt1db2)

1、第二段第一亚段(Pt1db21)

分布于矿区的西部,呈北东—南西走向展布,厚度460m。

由眼球状白云二长片麻岩夹薄层变粒岩组成。

白云二长片麻岩呈灰白色,略带浅肉红色,鳞片花岗变晶结构,片麻状构造。

2、第二段第二亚段(Pt1db22)

分布于矿区的西部,呈北东—南西走向展布,厚度470m。

由白云二长片麻岩夹薄层浅粒岩组成。

白云二长片麻岩其岩性特征基本同第一亚段中的眼球状白云二长片麻岩,本层仅无眼球状斑晶,夹层岩性为浅粒岩。

3、第二段第三亚段(Pt1db23)

分布于矿区的中偏西部,呈北窄南宽展布,厚度830m。

岩性为白云二长片麻岩,岩石呈灰白色,局部带浅肉红色,具不等粒花岗变晶结构,斑状变晶结构,片麻状构造。

矿物成分主要为微斜长石、钠长石、石英,次为白云母等。

岩石中普遍见有钾长石构成的斑晶。

(3)下元古界大别山变质杂岩第三段(Pt1db3)

1、第三段第一亚段(Pt1db31)

分布于矿区的中部,总体呈南北向展布,厚度460m。

岩性主要为变粒岩、浅粒岩夹白云二长片麻岩。

变粒岩呈灰白色,鳞片花岗变晶结构,块状构造,略具微片麻状构造,矿物成分主要为微斜长石、钠长石、石英,次为白云母等。

浅粒岩呈灰白色,具花岗变晶结构,斑状变晶结构,块状构造,矿物成分主要由石英、微斜长石、钠长石等组成,含少量白云母。

2、第三段第二亚段(Pt1db32)

分布于矿区的中偏东部,总体呈南北向展布,厚度约450m。

岩性为变粒岩、浅粒岩夹变余石英二长岩。

变粒岩呈灰白色,花岗变晶结构,块状构造,矿物成分主要由微斜条纹长石(38%)、钠长石(24%)、石英(28%)以及少量白云母(10%)等组成。

岩石随着片状矿物的减少,逐步过渡为浅粒岩。

变余石英二长岩为变余二长结构,交代结构,轻微压碎结构,块状构造,成分为石英(32%),微斜条纹长石、钠奥长石(66%)及微量白云母组成,偶尔见有粗大的长石变斑晶。

3、第三段第三亚段(Pt1db33)

分布于矿区的中东部,总体呈南北狭长带状展布,厚度130m~180m。

岩性为白云二长片麻岩夹浅粒岩、白云石英片岩。

白云二长片麻岩呈灰白色,局部呈浅肉红色,鳞片花岗变晶结构,交代结构,片麻状构造。

成分为微斜长石(28%)、钠长石(34%)、石英(22%)以及白云母(15%)等组成。

常见有由微斜条纹长石组成的变斑晶。

4、第三段第四亚段(Pt1db34)

分布于矿区的东部,总体呈南宽北窄略显弧形展布,厚度350m~410m。

岩性为白云钠长片麻岩夹含白云二长变粒岩、白云石英片岩。

白云钠长片麻岩呈灰白色,不等粒鳞片花岗变晶结构,片麻状构造,矿物成分主要由钠长石(33%)、微斜长石(20%)、石英(28%)以及少量白云母(17%)等组成,常见有由钾长石为主构成的变斑晶。

含白云二长变粒岩呈浅灰略带肉红色,具不等粒鳞片花岗变晶结构,平行构造,块状构造,矿物成分由石英(44%)、微斜长石(33%)、钠长石(13%)及少量白云母组成。

岩性特点是,含微斜长石较多,粒度较大,颗粒斜切片麻理,而石英、长石粒度较细,石英颗粒呈圆粒状彼此镶嵌,或与他形粒状钠长石、微斜长石嵌布。

白云石英片岩一般厚1m~5m,风化后呈褐红色夹于白云钠长片麻岩之中。

5、第三段第五亚段(Pt1db35)

分布于矿区的东部,总体呈南北狭长状展布,厚度40m~240m。

岩性为白云石英片岩夹白云钠长片麻岩。

白云石英片岩呈灰白色,风化后呈紫红色,鳞片花岗变晶结构,片状构造。

矿物成分由石英(57%)、白云母(38%)、微斜长石(3%)、褐铁矿(1%)、锆石(<0.5%)等组成。

该层中夹有白云钠长片麻岩薄层,层厚2m~5m。

以上各段、亚段间均为整合接触。

(二)、中元古界红安群

矿区仅见中元古界红安群黄麦岭组下段第一、二、三、四、五亚段。

1、黄麦岭组下段第一亚段(Pt2h11)

分布于矿区的东南角,构造不整合于大别山变质杂岩之上,为含磷层,厚度小于50m。

该层受三组断裂的影响,使含磷层多次错位,连续性较差。

主要岩性为薄层状含磷锰白云石英片岩、含磷变粒岩夹条带状变粒磷灰岩、浅粒磷灰岩、碳酸质浅粒磷灰岩等,局部夹含磷大理岩透镜体。

磷灰岩呈灰白色,不等粒鳞片花岗变晶结构,条带状构造。

岩石由大量的磷灰石(65%)、微斜长石(15%)、石英(10%)、黄铁矿(5%)、白云母(2%)等组成。

石英、微斜长石呈他形粒状组成条带,与磷灰石条带相间分布,白云母鳞片平行于条带定向分布。

本亚段厚度变化较大,局部地段尖灭。

2、黄麦岭组下段第二亚段(Pt2h12)

分布于矿区的东南角,呈北东—南西走向展布,厚度200m~280m。

上部为白云石英片岩与白云钠长片麻岩,下部为变粒岩。

白云钠长片麻岩呈灰白色,鳞片花岗变晶结构,片麻状构造,矿物成分由钠长石(43%)、石英(28%)、白云母(20%)及少量微斜长石(4%)等组成,常渐变为白云变粒岩。

变粒岩呈浅灰白色,细粒状,粒径小于0.5毫米,花岗变晶结构,块状构造,矿物成分由石英(38%)、钠长石(33%)、微斜长石(12%)、白云母(12%)及少量的绿帘石(3%)、黑云母(0.5%)、锆石(<0.1%)、石榴子石(0.2%)等组成。

3、黄麦岭组下段第三亚段(Pt2h13)

分布于矿区的东南角,呈北东—南西走向展布,厚度80m~120m。

主要岩性为变粒岩、浅粒岩,局部偶夹白云石英片岩、白云钠长片麻岩。

变粒岩呈浅灰色,风化后呈浅黄色,细粒状,粒径小于0.5mm,花岗变晶结构,块状构造,矿物成分由石英(38%)、钠长石(24%)、微斜长石(20%)、白云母(15%)及少量的磁铁矿(2%)、黑云母(0.5%)、锆石(<0.1%)、石榴子石(0.2%)等组成。

随着片状矿物和暗色矿物的减少,则逐步过渡为浅粒岩。

本层偶夹白云石英片岩、白云钠长片麻岩,其厚度小于5m。

4、黄麦岭组下段第四亚段(Pt2h14)

分布于矿区的东南角,呈北东—南西走向展布,厚度60m~80m。

主要岩性为白云石英片岩、白云钠长片麻岩、变粒岩。

白云石英片岩呈灰白色,鳞片变晶结构,片状构造,粒状矿物为石英(50%)、更—钠长石(20%);

片状矿物为白云母(25%),另外含有少量的黄铁矿(2%~3%)、微斜长石(1%~23%)、锆石(<0.5%)、褐铁矿(1%)等矿物。

白云钠长片麻岩呈灰白色,鳞片花岗变晶结构,片麻状构造,矿物成分由钠长石(45%)、石英(30%)、白云母(20%)及少量微斜长石(5%)等组成。

5、黄麦岭组下段第五亚段(Pt2h15)

分布于矿区的东南角,呈北东—南西走向展布,厚度大于150m,未见顶。

主要岩性为变粒岩夹白云石英片岩、钠长绿泥片岩。

变粒岩呈灰白色,鳞片花岗变晶结构,块状构造,略具微片麻状构造,矿物成分主要由石英(38%)、钠长石(32%)、微斜长石(15%)、白云母(15%)等组成。

局部夹有白云石英片岩、钠长绿泥片岩薄层,厚度小于5m。

中元古界红安群黄麦岭组下段各亚段间均为整合接触。

(三)、新生界第四系(Q)

分布于矿区内小河、河谷之中,为冲积及残坡积物,主要为粘土、亚粘土、亚砂土、砂土等。

是本区的主要耕作层,厚度小于40m,不整合于下伏地层之上。

岩浆岩

矿区内的岩浆岩分布较少。

工作区未见侵入岩体及喷出岩,但脉岩比较发育,主要是与断裂构造有关的煌斑岩脉和石英脉。

(1)煌斑岩脉(χ)

为矿区出露最广的脉岩,按成分划分为闪斜煌斑岩、云斜煌斑岩和闪辉正煌岩三种。

1、闪斜煌斑岩

岩石呈深灰色、灰绿色、灰色,风化后呈土黄色。

全自形粒状结构,斑状结构,块状构造。

斑晶由大小在1mm~2mm自形板状的斜长石和自形柱状的角闪石组成。

基质主要由角闪石(35%~40%)、中性斜长石(50%~55%)、黑云母(3%)、绿泥石(1%~2%)等组成,尚含有少量的钾长石和石英,副矿物有磷灰石、锆石、榍石、磁铁矿。

角闪石呈自形粒状,粒径约在0.02mm~0.16mm,部分则呈斑晶出现,分布在细粒自形斜长石晶体间;

斜长石呈细小板状,具双晶,有时可见隐约的环带,粒径0.16mm×

0.05mm。

该岩石通常遭受次生变化,使部分角闪石已变成黑云母、绿泥石及白钛石,斜长石多遭受绢云母化,且向更长石变化。

2、云斜煌斑岩

岩石呈暗黄绿色,风化后呈土黄色,经热液蚀变后呈深米黄色。

斑状结构,基质显微粒状结构,块状构造。

斑晶约占5%,由自形板状的黑云母和斜长石组成。

基质主要由斜长石组成,尚有少量的石英。

斜长石粒径为0.03mm×

0.15mm~0.06mm×

0.45mm,常遭受强烈的绢云母化。

黑云母小片在0.03mm×

0.75mm~0.01mm×

0.30mm,大部分被绿泥石代替,部分析铁白云母化。

矿物成分为斜长石(57%~65%)、黑云母(31%~40%)、石英(1%~2%)及零星磁铁矿、磷灰石等。

3、闪辉正煌岩

岩石呈暗绿色,风化后呈黄绿色。

半自形粒状结构块状构造。

岩石的矿物成分为条纹长石(58%)、角闪石(30%)、黑云母(5%)、石英(3%)及少量副矿物磁铁矿(1%~2%)、磷灰石(1%)等组成。

条纹长石为它形~半自形板状,并发育斑点状酸性斜长石嵌晶,有的具环带构造,往往包含角闪石。

岩石的次生变化明显,常见有绢云母化、绿泥石化等。

煌斑岩一般呈岩脉充填于不同方向的断裂中,在北西、北北西、北北东、北东向断裂中常见。

脉体的规模长数十至数百米乃至几千米,厚度一般0.5m~10m,地表呈球状风化。

充填于北西向断裂中的煌斑岩脉,为成矿前的产物。

含金石英脉一般沿煌斑岩顶、底板充填,局部呈细脉状穿插于煌斑岩脉中。

充填于北东向断裂中的煌斑岩脉,均为成矿后形成的