语文班九下第一单元教学设计Word文档下载推荐.docx

《语文班九下第一单元教学设计Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文班九下第一单元教学设计Word文档下载推荐.docx(35页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

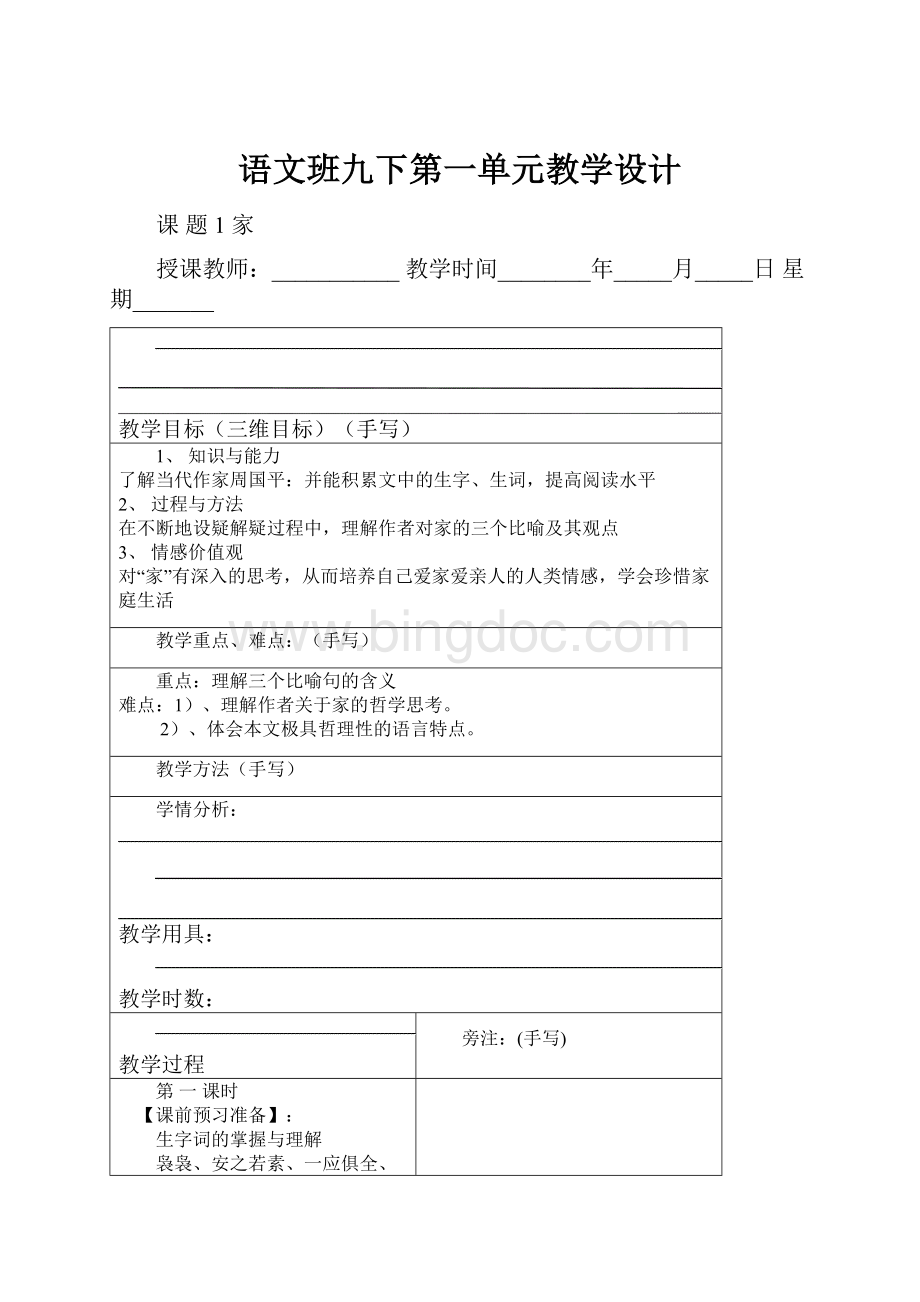

著有学术专著《尼采:

在世纪的转折点上》《尼采与形而上学》,随感集《人与永恒》,散文集《守望的距离》《各自的朝圣路》《安静》,纪实作品《妞妞:

一个父亲的札记》《南极无新闻——乔治王岛手记》等,1988年底以前的作品续集为《周国平文集》(1~6卷),译有《尼采美学文选》《尼采诗集》等。

3、课文分析

A、内容分析

课文分为三个部分:

第一部分“家是一只船”是在观察渔民以“船”为家的生活现象之后进行深入思考才得出的。

在人生的长河里漂流,家承载着亲人战胜前方变幻莫测的命运。

第二部分“家是温暖的港湾”是在第一个比喻的基础上将人生比作乘船远航,既是远航,就需要休息、停靠港湾、补充给养、恢复体力、放松精神、放飞自由。

第三部分“家是永远的岸”是在第二比喻的基础上提出的,既是远航,就要有目标,学要有彼岸和归宿。

家就是航行的目标和停靠的彼岸。

B、请同学作自由朗读课文第一部分,思考:

(1)引子有什么作用?

(2)周国平认为家是什么?

(3)作者是如何将家与船联系起来的?

(4)作者的写作方式是什么?

(引导学生与作品对话,探究作者对家的认识理解过程)

明确:

(1)引子的作用:

起统领作用。

两个比喻将人的一生所经历的时间比喻成“岁月之河”;

将“人生奋斗的过程”比喻成“一种漂流”,从而引出下文的议论。

(2)作者认为“家是一只船”。

(3)作者首先从自己的切身经历和感受写起:

在南方水乡荡舟时,见迎面而来的渔船上炊烟袅袅,饭香扑鼻,孩童的嬉笑飘出船舱,荡在水面上——水上人家的温馨、安乐,让自然是“家”了。

所以作者“恍然悟到,船是渔民的家。

”引出结论:

家是一只船。

由“渔民的家”引向了“漂泊者的家”。

对于漂泊的人生来说,家是一只船。

(4)作者的写作方式:

先叙写情境,写出自己的感觉、感受,引领读者一步步从感觉到思考,由形象感受到理性认识,一切顺其自然。

(即先叙后议再抒情)

C、请学生朗读这一部分,体会作者对“家”的感悟。

D、运用对第一部分的探究方式,按小组学习,探究“家是温暖的港湾”“家是永远的岸”两个部分。

主要探究作者的心路历程,以及语言表达效果。

4、主题分析

这篇散文以家、港湾和岸为喻,由眼前的现象入手,深入思考,写出了自己对人生,对家的独特思考。

三、布置作业

每个人对“家”都有自己特殊的感受,你心中的“家”是怎样的呢?

请用一个形象的比喻表达你对“家”的感受。

第二课时

一、请学生朗读自己最喜欢的段落。

二、课文探究

1、作者把人生比作“一种漂流”,又把家比作船、港湾、岸。

细读课文,说说这几种比喻之间的内在联系。

把人生比作漂流,是把家比作船、港湾、岸的前提。

是后边几个比喻的基础。

“家是一只船”的前提是“人生是一种漂流”,这个比喻是后两个比喻的基点。

家是港湾,家是岸,是由家是船生发出去的。

“家是一只船”:

是因为家的温馨安乐能使漂泊者在陌生的水域不感到陌生,因为家的牢固能使风平浪静、汹涌的波涛化为美丽的风景,因为有一个好家,就不惧怕命运的变幻莫测。

家就像一只船,庇护着漂泊者。

家是船——伴侣——载我们穿过漫长的岁月;

“家是温暖的港湾”:

承接第一个比喻句而来,把家比作港湾。

道出了家的另一个功能:

家能在漂泊者身心疲惫时供人小憩,能在寂寞时给人温暖,能在严肃中放松我们的精神。

家是港湾——憩息地——给我们慰藉;

“家是永远的岸”是前两个比喻的升华,表达了家不仅是船,还是船停泊的港湾,从人生的启示到终结来看,“家”是永远的岸——它既是每个人登临人生世界的起步之岸,也是每个人离开现实人生的离别之岸。

家是岸——巢和根——让我们牵挂。

2、三个比喻蕴涵了作者对家的什么情感?

对家的赞美、依恋及对天下人的祝福。

三、美点欣赏

引用故事、名言,增强了语言的趣味性,使内容易于理解,议论更为深刻。

1、正当我欣赏远处美丽的帆影时,耳畔响起一位哲人的讽喻:

“朋友,走近了你就知道,即使在最美丽的帆船上也有着太多琐屑的噪音!

”

这是尼采对女人的讥评。

引用尼采的话既引出了话题,又把对家的思考引向深入,借以讨论对家的看法,也使作者的阐述更丰满、更充分、更具说服力。

2、列举《荷马史诗》中奥德修斯的经历和他对女神卡吕浦索的回答,说明一个人不论他经历了什么,艰难困苦也好,飞黄腾达也罢,最后的归宿还是自己的家。

3、“渔灯暗,客梦回,一声声滴人心碎。

孤舟五更家万里,是离人几行清泪。

”吟诵马致远的诗句,说明家是游子梦魂萦绕的永远的岸。

4、引用《红楼梦》中的话,论说每一个生命来到和离开人世之时,都是与家息息相关,都要登临“家”这个接通现实世界和天堂世界的岸.

四、情感对接

引导学生对“家”有深入的思考,从而培养自己爱家爱亲人的情感,学会珍惜家庭生活,增强家庭责任感。

五、拓展延伸

我在教这一课时最大的收获就在这一环节中。

课内:

在你心中,人生是什么?

家又是什么?

仿照课文形式,用一组恰当的比喻形象地描述.

学生A:

人生是一场旅行,那么

(1)家是一辆汽车,

(2)家是加油站,(3)家是终点站;

学生B:

如果把人生比作一场战役,那么

(1)家是一名勇士,

(2)家是一枚炮火,(3)家是一方红十字阵地;

学生C:

人生就像一场旅行,那么

(1)家是旅行包,

(2)家是驿站,(3)家是目的地;

学生D:

人生就如一个大舞台,那么

(1)家是给你力量的导演,

(2)家是给你机会的主持人,(3)家是给你掌声的观众;

学生E:

如果人生是一座学习的乐园,那么

(1)家是妈妈的唠叨,

(2)家是爸爸的教诲,(3)家是能遮风挡雨的大树;

学生F:

如果人生是一个成长的过程,那么

(1)家是甜甜的糖果,

(2)家是让你飞翔的翅膀,(3)家是握在手里的那根风筝线。

学生G:

家是很温暖的让我可以依靠可以依恋的地方。

学生H:

家像我的一个支柱,时时刻刻支撑着我,无论我什么时候遇到什么困难,一想到家,我就有勇气来面对它。

学生I:

家是一盏为我点燃的灯,它永远地温暖着我的心,照亮着我的路。

学生J:

我认为家是一棵大树,我在这棵大树的树阴下成长,它帮我解决生活中的困难,它给我温暖,给我依靠。

课外:

搜集有关“家”的诗文,抄写下来,并与同学交流。

拓展阅读毕淑敏的《家问》及泰戈尔的诗。

六、布置作业

课堂练习(操练)内容

在你心中,人生是什么?

仿照课文形式,用一组恰当的比喻形象地描述。

作业布置

小作文《家》

板书设计

家

周国平

家是一只船 思考家庭

家是什么 家是温暖的港湾

家是永远的岸 思考人生

教学反思、总结(手写)

《家》是语文版新课标教材九年级下册的一篇议论性散文。

作者从人们司空见惯的生活

现象写起,运用三个层层递进的比喻,揭示了“家”的真谛,传达了他对“家”的哲学思考。

教学过程是师生探究文本的过程。

“探究课文,领悟‘家’之蕴”、“体味‘家’之情”,着力为学生构建探究的平台。

教学中具体呈现的每一个教学细节,教师深情讲述自己对家的真切感受,把自己也作为课程的一部分,真诚地袒露给学生,这不仅让他们深受感染,其实带给他们更多的应是“平等”的理念———人格的平等,思想的平等。

教学中能够激活学生真切的联想和想象,调动他们的体验和情感,从而使他们理解文章思想内涵,建构新的思想链条,提升自己的人文素养。

课题2石缝间的生命

1、掌握文中的几个词语,熟读课文,把握文章内涵。

2、理解石缝得的生命的生长特点,了解作者所赞美的精神与讴歌的人。

3、结合生活实际,培养学生在逆境中顽强拼搏的人文精神。

认识石缝间生命所体现的崇高精神,培养学生在逆境中顽强拼搏的精神。

理解本文是困境中顽强生存的生命的礼赞,更是一曲对人民中优秀分子的赞歌。

第一课时

(一)导入新课

多媒体课件导入,听音乐《命运交响曲》,提问:

这段乐曲是谁的作品,什么题目?

你从中感受到了什么?

(设计这一导语,是按照顾泠沅的情意原理,用学生较熟悉的音乐营造一种氛围,引起学生情感上的共鸣,激发学生的求知欲。

同时,学生听了乐曲后的感受往往会与生命的思考联系起来,为下面的课文学习创设了一个良好的情境,使学生以一种积极主动的心态进入本课学习)

(二)读一读

倔强jué

jià

ng采撷xié

吮吸shǔn扼制è

茁壮zhuó

狭隘à

i贫瘠jí

潸然泪下shān

佐餐zuŏ逊色xù

n犀利xī期期艾艾à

ià

i

(这一过程通过让学生注音、朗读,掌握以上词语,重在积累)

(三)朗读课文

1、自由朗读课文。

要求:

读准音,读出语调感情,整体感知课文内容。

(学生朗读时,以轻音乐陪衬,营造一种好的氛围)

2、个别学生朗读。

3、学生点评。

(这样的设计,通过朗读这一环节,使学生能大体上把握课文内容,同时音乐能陶冶学生,对学生进行美感的熏陶,又让学生点评,训练了学生的朗读水平)

(四)感知初通:

想一想

1、石缝间的生命指的是什么?

它们如何在石缝间生长的?

从文中找出相关内容说说。

2、你最欣赏哪一种石缝间的生命?

为什么?

(这样的设计,让学生紧扣书本,领略三种石缝间的生命的生长特点)

(五)融会贯通:

议一议

1、石缝间不同的生命告诉我们什么?

2、亲爱的孩子们,当你面对困境时,你们会作出怎样的回答呢?

(这一环节,归纳石缝间生命生长的共同点,探索它们身上的精神,让学生们从课文中得到感悟。

合作探究也是新课程理念的重要内容)

(六)各抒已见:

说一说

1、齐读文章最后三段,你认为文章是否仅仅赞美野草、蒲公英和松柏?

2、结合你们的生活经验,说说你所了解的值得我们赞美的石缝间的生命。

3、如果环境注定你不能成为参天大树,那么你怎样面对你的生命?

(探究本文的写作方法,深化中心,提高学生的思想认识,培养他们身处逆境时的拼搏精神)

(七)学以致用:

写一写

以“我赞美石缝间的生命”或“我愿做石缝间的生命”为开头,写几句话,交流一下。

(用写的方式来真善美学生写作的语感,净化他们的心灵)

(八)加深印象:

读一读

课件出示五句名人名言:

1、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人都望而怯步,只有意志坚强的人除外。

——雨果

2、古之成大事业者,不惟有超世之才,亦有坚韧不拔之志。

——苏轼

3、人最凶恶的敌人,就是他的意志力的薄弱和愚蠢。

——高尔基

4、生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸。

——马克思

5、英雄也是人,只是与一般人不同的是,他们在面对逆境时更能表现出勇敢和韧性。

——爱迪生

(用生动的名人名言再次对学生进行人格、修养等方面的熏陶)

(九)作业:

根据你所观察到的生活现象,谈谈你从中所感受到的启示,写一篇随笔,字数500字左右。

(运用反馈原理对学生所学知识加以巩固,学以致用,培养学生要具有善于观察生活的能力,并从中有所感悟,写成文字)

课题3废墟的召唤

⑴.知识与能力:

了解作者及有关历史背景,理解废墟对现实的指向。

品味赏析语言:

笔法简约含蓄,文字凝重优美。

⑵.过程与方法:

理解拟人手法和景物描写的作用。

能说出题目“废墟的召唤”的“召唤”的确切含义,领悟文章的主旨。

⑶.情感态度与价值观:

体会文章所流露的责任感和崇高的使命感。

能说出和理解作者对废墟的情感态度和“年轻人”的矛盾心理。

⑴.品味赏析语言。

⑵.理解拟人手法和景物描写的作用。

⑶.理解文中“年轻人”的矛盾心理;

领悟文章的主旨。

教学方法(手写)学习从具体事物入手,抒写情怀,阐发议论,并且掌握此类散文的表现手法。

学习这篇文章,宜采用朗读、质疑讨论、合作探究等教学方式。

第一课时

(一).导入新课。

创设情景,激发动机:

⑴.学生汇报交流课前了解到的有关圆明园的情况。

提示明确:

1860年10月6日,英、法联军侵入北京,闯进圆明园。

他们把园内凡是能拿走的东西,统统掠走,拿不动的,就用大车或牲口搬运。

实在运不走的,就任意破坏、毁掉。

为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略军奉命在园内放火。

大火连烧三天,烟云笼罩整个北京城。

我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样被化为灰烬。

⑵.有条件的话播放《火烧圆明园》的片段。

教师运用声情并茂的语言同步解说:

就是这样一座享有“人间天堂”美称的万园之园却于1860年化为一片灰烬。

(二).整体感知课文。

⑴.自由朗读课文,整体感知课文内容。

⑵.设计思考问题:

1、作者写了一个怎样的废墟?

2、作者是单纯地描绘废墟吗?

还是有什么目的?

3、题目为什么叫《废墟的召唤》?

“废墟”召唤的是什么?

⑶.整理课文的写作思路:

师生共同明确:

第一部分(1——3段)对圆明园废墟进行整体描绘,突出其凝固、停滞的现状,透视出作者面对圆明园废墟所表现出的忧患和惆怅,抒发了作者渴望更新、渴望变革的激情。

第二部分(4——10段)作者直抒胸臆,号召人们留下来,改造这凝固的历史,“废墟,不愿永久停泊。

第三部分(11——20段)作者通过“我”与年轻人的对话,由前面自我情感的直接表达,转而全社会呼唤尤其是对青年人的呼唤。

第四部分(20、22段)篇末点题,表明全文主旨。

(三).学习课文内容,思考问题:

⑴.作者是什么季节来到圆明园凭吊的?

面对废墟,作者是怎样的情感态度?

明确:

冬日,心情沉重。

⑵.“对着这一凝固的历史,我只有怅然凝望”,为什么说“历史”是“凝固的”?

因为这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管悠闲地、若无其事的停泊着。

如石刻一般,停滞了,凝固了,而废墟永远象征了那段与它有关的历史。

所以说历史凝固了。

⑶.“楚国早已是湖北省,但楚辞的光辉,不是永远充塞于天地之间么?

”

1:

楚辞的代表人物是屈原,他的《离骚》写尽了文人墨客的忧国忧民情怀。

我们至今还在吟诵他的名句:

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

2.个人虽然渺小,但依然在历史上可以体现自己的价值。

可以无愧于人“小得多的概念”。

伟大的爱国主义诗人屈原给予我们的就是无形而宝贵的精神价值。

⑷.文章前面说“它该让出地方,好建设新的一切,”后文却说“能不能留下一部分废墟呢?

最好是这瀛观一带,或只是这座断桥,也可以的”,这样行文前后是否矛盾?

不矛盾,前文说的是改造历史,后文说的是不忘记历史,两者相辅相成。

作者是经历一定的挣扎和思考。

(四).拓展延伸。

⑴.【领悟】题目中的《废墟的召唤》的“召唤”具体指的什么内容?

学生讨论:

提示:

生命的短暂、自然的永恒,历史的沧桑,总会令人不禁唏嘘感叹。

但是,除了感叹,我们还应该做些什么呢?

如果没有忧国忧民、心系天下众生的历史使命感和责任感,那你的感叹就只能是一种浅薄和虚华。

号召人们继续奋斗,以改造历史。

“内容”就是指方法和环境。

与年轻人的对话更说明了人们在探索未来的道路上寻找希望,做出努力,尽每一个“我”的责任。

⑵.【品味】品味赏析语言:

问题设计:

落日赏析。

凭吊是在冬日午后,文章多次提及冬日。

请画出有关冬日的景句。

①冬日的斜阳无力地照在这一片田野上。

(斜阳的“无力”与心情的沉重吻合。

)

②右侧在夏天是一带荷塘,现在也只剩下冬日的凄冷。

③空中一阵鸦噪,抬头只见寒鸦万点,驮着夕阳,掠过枯树林,转眼便消失在已呈粉红色的西天。

④西山在朦胧中涂抹了一层娇红,轮廓渐渐清楚起来。

那娇红中又透一点蓝,显得十分凝重,正配得上空气中的摸得着的寒意。

⑤水已成冰,冰中透出枝枝荷梗,枯梗上漾着绮辉。

远山凹处,红日正沉,只照得天边山顶一片通红。

岸边几株枯树,恰为夕阳做了画框。

框外娇红的西山,这时却全是黛青色,鲜嫩润泽,一派雨后初晴的模样,似与这黄昏全不相干,但也有浅淡的光,照在框外的冰上,使人想起月色的清冷。

⑥我们仍然看落照。

通红的火球消失了。

剩下的远山显出一层层深浅不同的紫色。

浓处如酒。

淡处如梦。

那不浓不淡处使我想起春日的紫藤萝,这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊。

(五).课堂小结。

宗璞的文章讲究诚和雅,大家读的时候,觉得很难,因为有很多隐讳的句子,其中富有寓意的议论也是解读文章的重点。

(六).布置作业。

巴尔扎克说:

“一场大的屈辱可以变成大的动力。

”余秋雨说:

“没有皱纹的祖母是可怕的,没有白发的老者是让人遗憾的。

”选读宗璞的《紫藤萝瀑布》或余秋雨的《废墟》。

第二课时

回顾所学知识并情境导入:

放映有关圆明园遗址的幻灯片,请学生运用已有的知识谈谈这段历史,并说说对这段历史的认识。

面对废墟,作者感慨万千,文思如潮。

文中既有满含悲怆的叙述,也有寓意深刻 的议论,还有对比鲜明的景色描写,细细品味下列句子,说说它们的含义。

(二).深入探讨课文,领悟主题。

⑴.石波不兴,雕兵永驻,这蒙受了奇耻大辱的废墟,只管闲地、若无其事地停泊着。

以拟人的手法表现了这永不变化的废墟,使人感到历史似乎在这里停滞了,凝固了。

其中蕴涵着作者对更新变革的渴望。

⑵.空中一阵鸦噪,抬头只见寒鸦万点,驮着夕阳,掠过枯树林,转眼便消失在已呈粉红色的西天。

空中鸦噪与废墟之静对比,突出废墟的空旷、寂寥。

粉结色的西天与暗影下的废墟对比,既是写实景,又把人们的视线由地面引向透着美丽夕阳的空中。

作者的心情由阴转晴,表达了作者对变革国家和民族带来的万千气象 的向往和憧憬。

⑶.那不浓不淡处使我想起春日的紫藤萝,这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊。

铺天的锦霞,象征着百废俱兴,重新腾飞的祖国的前程,这里作者用漫天的紫藤萝之美,来表达她的美好希望和赞美。

同时,作者用“这铺天的霞锦,需要多少个藤萝花瓣啊”,呼唤每一个人都要在民族振兴之际做出自已的贡献。

⑷.我想,能不能留下一部分废墟呢――――为了什么呢?

为了凭吊这一段凝固的历史,为了记住废墟的召唤。

国家兴亡,匹夫有责,废墟记录着历史,更呼唤一切爱国这士在不忘历史的同时,更要呼应时代的召唤,投身到伟大的变革中,去奋斗,去建设新的一切。

(三).品味赏析。

⑴.“楚国早已是湖北省,但楚辞的光辉,不是永远充塞于天地之间么?

”的意思,我们已经明了,体现了怎样的语言特点?

能否再举几个例子?

简约含蓄。

①我与年轻人的对话。

②主题的表达并非直接说明,而是借对废墟的描写、回忆、联想而逐渐明朗。

⑵.拟人手法的运用:

“远瀛观的石柱……只管悠闲地、若无其事地停泊着”把废墟几十年来未能刻上一点时代运行的痕迹的现状表现得淋漓尽致。

使人感到历史在这里停滞了,凝固了,蕴含着作者对更新变革的渴望。

⑶.“我”与年轻人的对话:

对话情景是假设的,但对话内容却是作者和当代“年轻人”真实心境的写照。

作者希望年轻人在时代大变革之际,积极投身变革,为民族,为国家,奉献自己的全部智慧和热情。

当做,面对时代的变革,不是每个人的利益都可以得到满足的,也不是第个人的愿望都可以实现的,况且承担社会责任就意味着要牺牲和放弃一些个人利益。

但是,为了民族的腾飞,青年人就要先天下之忧而忧,所以作者写年轻人的笑介于冷和苦之间。

(四).分组讨论文章的写作特色。

⑴.融情于景是本文主要的写作特色。

作者将历史的回顾与现实的思考一起融入特定的景物之中,并通过画而蕴含的意象,传达出一种渴望改革,渴望振兴的时代呼声。

前一部分的景物描写,作者着重渲染荒凉衰败的景象,将内心渴望改革的激情蕴含在其中,这种感情甚至贯穿全篇。

后半部分的景物描写,情调和色彩有了明显变化。

如作者描绘西山落日的景象:

远景近景互相配合,色彩互相映衬,构成一幅色调凝重,意旨深远的油画。

画面中远处娇红艳丽的晚霞和如酒如梦的朦胧山色,与近处的枯树残荷、断碣寒冰,在色调上形成强烈的反差对比。

落霞的美丽娇艳,突出地反衬了废墟的荒芜和清冷。

这里,绝不仅仅是逼真形象的客观描绘,它既传达了作者改变现实的迫切心情,也寄托了作者对未来的希望与憧憬。

可谓是有景有情,有物有我。

这种寓意深远的景物描写把自然属性的美引向了一种更深更高的境界。

⑵.作者在写景中还多次穿插了富有寓意的议论。

如结尾处作者希望保留一部分废墟的议论,就是告诫人们不要忘记历史的悲剧,不要忘记现实的召唤。

特别是作者借那位年轻人之口说出的“怎样尽每一个我的责任?

怎样使环境更好地让每一个我尽责任”的议论,表现了作者忧虑的心情,同时也给读者留下了绵长的思索。

(五).迁移与拓展。

辩论:

除了圆明园外,世上还有哪些废墟?

你觉得世上的废墟有没有必要都修复起来?

或者要留下部分供人凭吊?

那其衡量的标准又该如何呢?

复建派:

重现圆明园辉煌,不但可以让游客感受古代建筑风采,而且建筑与废墟对比所产生的震撼力,远比单纯的废墟