2018下半年教师资格考试《初中语文学科知识与能力》真题及答案解析文档格式.docx

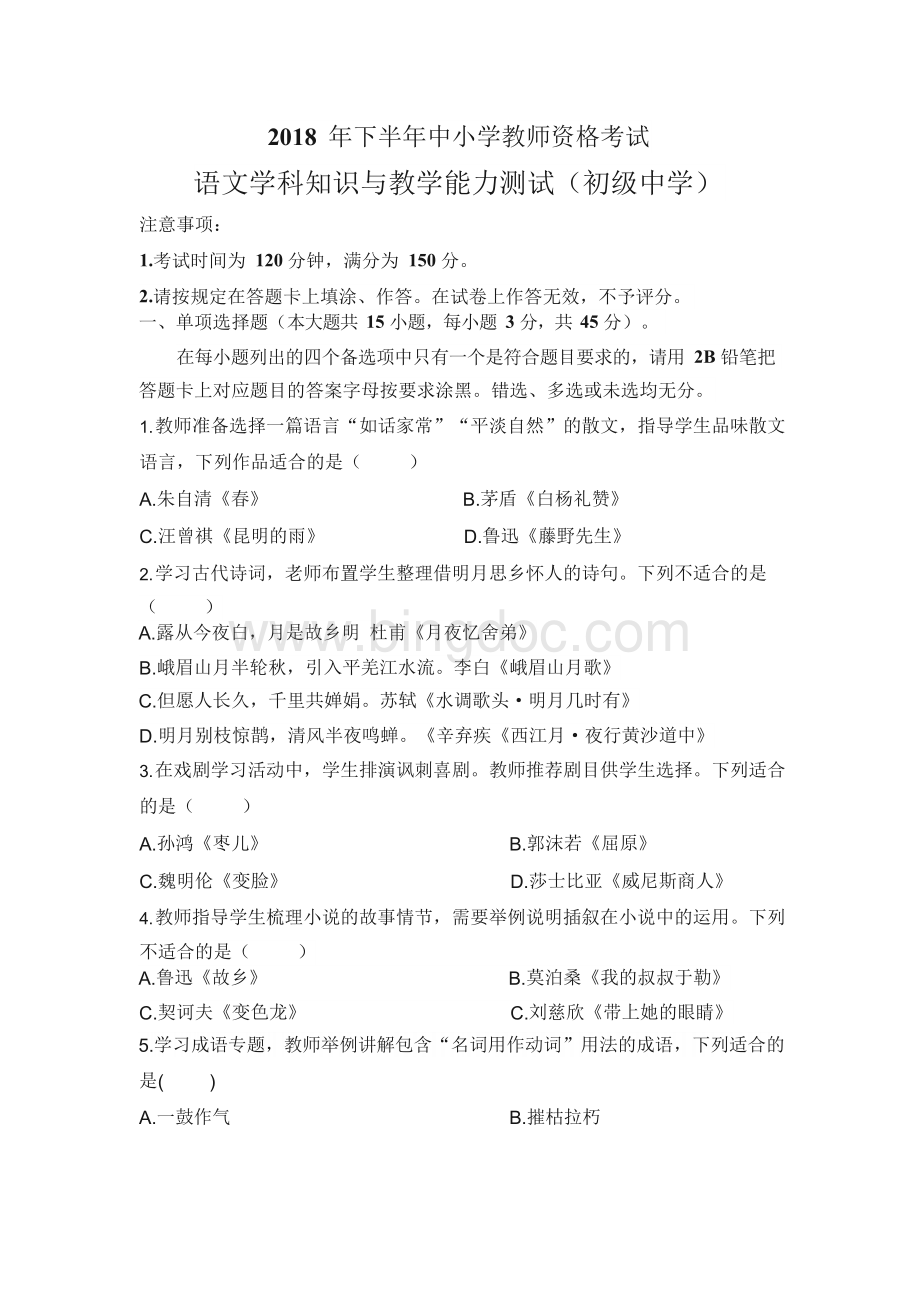

《2018下半年教师资格考试《初中语文学科知识与能力》真题及答案解析文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2018下半年教师资格考试《初中语文学科知识与能力》真题及答案解析文档格式.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

D.不耻下问

6.学生喜欢寄情山水的古代游记小品,教师推荐这类作品供学生阅读。

下列不适

合的是(

A.柳宗元《小石潭记》 B.范仲淹《岳阳楼记》

C.欧阳修《醉翁亭记》 D.袁宏道《满井游记》

7.学习《春》一文,教师讲解“鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子”一句的修辞手法,补充该修辞手法的其他例句引导学生理解。

下列适合的是()

A.树尖上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇。

(老舍《济南的冬天》)

B.老人行了个大礼,吓得小姑娘小雀儿似的蹦开了。

(彭荆风《驿路梨花》)

C.花朵儿一朵接着一朵,彼此推着挤着,好不活泼热闹!

(宗璞《紫藤萝瀑布》)

D.没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树。

(叶圣陶《苏州园林》)

8.《义务教育阶段语文课程标准(2011年版)》建议教师“关注学生通过多种媒介的阅读,鼓励学生自主选择优秀的阅读材料”,下列理解正确的是( )

A.多种媒介的阅读是指运用多媒体开展阅读

B.多种媒介的阅读主要倾向文学作品的阅读

D.自主选择能够为学生提供个性化的阅读空间

C.自主选择是指学生根据自己的喜好随意阅读

9.教研室研讨《义务教育阶段语文课程标准(2011年版)》,教师围绕“文学

作品阅读教学”展开讨论,下列观点正确的是(

A.品味作品语言时,重点关注文本的科学性

B.进行情感体验时,侧重关注体验的准确性

C.感知人物形象时,需要关注感知的过程性

D.交流阅读方法时,特别关注方法的统一性

10.某版七年级教科书中列有补白,介绍了“副词”、“介词”、“连词”、“叹词”和“拟声词”的知识。

对于这些补白作用的理解,正确的是( )

A.帮助学生化解文本解读中遇到的困难点

B.引导学生系统学习应该掌握的语法知识

C.提示学生语法知识是七年级考查的重点

D.激发学生学习课外语法知识的浓厚兴趣

11.阅读汉字教学实录片段,按要求答题。

师:

你的“初”字怎么总是写错呢?

生1:

我搞不清楚偏旁是一个点还是两个点,每次同学纠正后,我还是记不住。

两点是衣补旁,做衣服的初步工作是用刀把布裁开,缝成裙子、裤子。

这样说我就明白了,那一点的偏旁是怎么回事呢?

生2:

你不仔细看看,“祭”下面不就是个“示”?

(大家笑)

一点的偏旁是示补旁,古人到神社祭祀,你想想“神社”怎么写。

老师,祭祀的“祭”不是示补旁。

向“神”行“礼”,去“祈祷”“祝福”,求“福”避“祸”……

看来示补旁的字都跟祭祀有关,学校旁边的文天祥祠的祠也是示补旁。

你说得太对了。

对上述教学实录片段的相关分析,不正确的是( )

A.教师没有让学生死记硬背汉字的具体写法

B.教师不必用上课时间讲解学生认识的字

C.教师按照汉字教学的规律进行了汉字教学

12.阅读两位教师关于《杨修之死》的作业设计,按要求答题。

D.教师针对学生容易混淆的偏旁进行了区别

教师甲:

阅读《三国演义》和《三国志》的有关章节,你认为小说中的曹操与历

史中的曹操有什么不同?

作者为什么要塑造一个这样的曹操形象?

教师乙:

现代人应该“锋芒毕露”还是“韬光养晦”?

写一篇不少于600字的议

论文。

对于上述作业设计的相关分析,正确的是( )

A.教师甲意在引导学生评析历史人物形象

B.教师乙意在帮助学生总结为人处事经验

D.两个作业设计都基于对课文的拓展延伸

C.两个作业设计都重点关注读写结合策略

13.阅读《大自然的语言》教学实录片段,按要求答题。

科学小品文的作用是普及科学知识,所以非常注意语言的生动性,请大家看

屏幕上的两个句子,比较课文原句与改句哪个好,可以和同学交流交流。

(出示

多媒体课件)

原句:

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来,冰雪融化,草木萌发,各种花次

第开放,再过两个月后,燕子翩然归来。

改句:

立春过后,大地苏醒,冰雪都化了,草木萌发,花都开了,再过两个月,燕子回来了。

(生讨论)

生:

原句好,例如“苏醒”运用拟人手法,写出了大地回春,生机勃勃的景象。

大地回春、万物复苏,“复苏”一词用的生动形象。

“萌发”这个词写出了春天旺盛的生命力。

“草木萌发”让我们联想到朱自清先生在《春》中写的——

“小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

”

充满了生机和活力。

“融化”比“都化了”好,“融化”表现了冰雪逐渐消融的过程。

“次第”用得好。

“次第”是一个接一个的意思,写出了花儿竞相开放。

正如朱自清先生写的——“红的像火,……”

(齐):

“粉的像霞,白的像雪。

“都开满了花儿赶趟儿。

“翩然”写出了毽子轻快敏捷的身姿,比“回来了”生动。

“次第”、“翩然”这些词都比较典雅,更有表现力。

通过品味这几句话,可以看出,作者通过形象的拟人和典雅的用词,增添了

文章的生动性、吸引力。

对于上述教学实录片段的相关分析,正确的是( )

A.比较科学小品文与散文,使学生体会到科学小品文语言的准确性

B.比较“原句”与“改句”,使学生体会到科学小品文语言的生动性

D.讲解拟人和比喻,使学生领会修辞在不同文章中表达效果的差异

C.比较两篇课文的语言,意在让学生感受到不同文章描摹的春天之美

14.阅读某教师“书信写作”的教学活动设计,按要求答题。

教学目标:

学习书信写作的基本格式,了解现代和古代的书信用语的特点。

活动一:

学生阅读书信写作案例和解析材料,以小组为单位,梳理书信写作格式

和用语的发展变化历程,小组分享学习成果,教师评论总结。

活动二:

学生用现代书信用语和格式给孔子写一封信,装入信封,放在信箱里。

活动三:

学生从信箱里随机抽取一封信,阅读之后,以孔子的身份,用古代书信用语和格式写一封回信。

活动四:

每位学生找到自己的回信组成学习小组,将两封信作为学习材料,在对比分析后,总结古今书信写作格式和用语的特点及异同。

A.活动一中应该加入系统的书信写作知识讲解

对上述教学活动设计的相关分析,不恰当的是( )

B.活动二和活动三为后续对比分析奠定了基础

C.活动四有助于学生获得书信写作的理性知识

D.四项活动说明教师重视培养学生的实践能力

15.阅读某教师关于语文综合性学习的教学反思片段,按要求答题。

综合性学习不是孤立的行为,不是学生一个人的活动,一次好的活动都是教师、学生、家长乃至社会的情感沟通。

我们应该对丰富多彩的社会资源加以利用,为学生的实践活动提供丰富的情境,这次活动得到了家长们的大力支持,其中不仅包含了家长和学生的智慧,更

包含了家长和学生的情感。

综合性学习的作业还可以让学生之间进行合作,让学生和其他科目的老师合

作,让学生和博物馆合作,当然,这不是为了合作而合作,而是因为很多工作靠

一个人是做不了的,在这个时代,必须学会合作。

反思这次活动也有很多遗憾,比如很多过程性资料没有留存,没有充分利用

网络等等,这也是我们今后要不断改进的。

对上述教学反思片段的相关分析,正确的是( )

A.增强综合性学习的实效应该留存过程性资料

C.综合性学习必须由学生自主向社会资源求助

B.实施综合性学习的教学必须进行小组的合作

D.凭教师个人的力量难以独立设计综合性学习

二、案例分析题(本大题共3小题,第16小题20分,第17小题8分,第18

题12分,共40分)

案例

阅读某教师“从《社戏》到《故乡》看鲁迅”的教学设计完成第16题。

【复习导入】

上节课,我们分析了《故乡》中的人物形象,知道了作者在刻画人物形象时采用了对比的手法。

本节课我们也借鉴这种手法,探究文章的主旨。

【比较阅读】

“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧

少年闰土,给我们留下了深刻的印象。

请同学们跟着老师一起回顾这段文字:

绿的西瓜。

其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽

力地刺去。

”读着这段优美的文字,我们眼前浮现出一个富有活力、充满朝气的

小英雄形象。

说到少年,《社戏》中也描写了一群活泼可爱的少年,请大家比较

《社戏》中的少年和《故乡》中的少年闰土,找出他们的相似点。

年龄:

和“我”年龄相仿,十一二岁

生活环境:

离海边不远的偏僻农村生活状况:

无忧无虑

性格特征:

活泼、勇敢、热情、纯真„„

和我的关系:

和“我”哥弟相称,与“我”建立了深厚的友谊

通过比较,我们发现他们非常相似,我们可以把少年闰土看成是《社戏》中

那群少年中的一个,他们都是我在故乡亲密无间的小伙伴,是充满阳光的美好的

少年。

【讨论续写】

当年的小英雄闰土长大后,却变成了一个迟钝麻木的“木偶人”,二十年后,

《社戏》中这群孩子在故乡见到“我”时会是怎样一番的情景?

讨论:

二十年后,《社戏》中的孩子长大后会成为什么样的人?

要求:

1.结合人物特点和时代背景;

2.写出人物的语言、外貌、动作的变化

续写:

想象二十年后,我在故乡遇到其中一个孩子的情景进行续写。

以及“我”的感受;

3.150字左右。

【展示交流】

展示并说出自己续写的理由,其他同学补充评价,老师点评。

16.

(1)评析“比较阅读”环节的作用。

(10分)

(2)评析“讨论续写”环节的目的。

阅读下面的学生习作,完成17-18题。

阅读,真好

①有人喜欢唱歌,有人喜欢网游,有人喜欢吃吃喝喝,而我喜欢阅读。

②喜欢一个人的时候,坐在书房里静静地看书,看天南海北的故事,和书中人物

进行交流。

③阅读,他有一种吸引力,让我轻松,让我快乐,让我坚强。

④阅读,让我在恢心的时候重获信心。

记得初一那年,竞选班干部,自幼做贯了班长的我没选上,心中有丝丝失落。

再加上一些同学话语的催化,好强的我军训

第二天回家便泪流满面,恰是那时,我在书中读到了贝多芬双耳失聪依然坚强,

读到了爱迪生失败多次还坚持做实验。

那些故事如重锤,反复地敲打着我的心房,

是的,面对生活的风雨,不要害怕,要有信心,当班长需要过硬的成绩,现在没

选上,证明实力不够,有本事就拿成绩争回来呀,相信不久之后总会见到阳光,

于是,不服输的我在连考五次第一之后,终于凭实力赢得了职位。

⑤阅读,让我在愤怒的时候变得理性,初二上学期,我和一个好友发生了口角,

当时我气鼓鼓地回到教室,埋怨朋友的小气和口不择言。

正生气时,一个书上看来的故事在我心里浮现:

春秋时,齐国有一对非常要好的朋友,管仲与鲍叔牙,尽管管仲做了什么,鲍叔牙总是理解他,这个故事一直印在我的脑海里,让我平静,让我思考。

小气、恶毒,这是我的朋友的特点吗?

当然不是,我被罚扫地时,她和我一起扫了一周;

我的钱丢了时,她陪我吃了一个星期的素,艰苦却极开心。

我的朋友对我这样好,我却因为一点小矛盾,就认为她是个恶毒的人,于是,我

和朋友重归于好。

⑥阅读,我在迷茫中找到方向。

初三上学期,学习极为紧张,一连几次考试,我

考得十分不如意,升学的压力、父母的指责、老师的期望、自己的失落,种种压

力,一层又一层地扣在我的身上,我已快透不过气来,但是我硬是挺了过来,为什么?

因为阅读。

每每遭遇学习上的困难,我便会一头扎进书房,读名人传记,从中获得力量。

拿破仑、乔丹、奥巴马、贝克汉姆,这些名人的不折不挠的奋斗精神,总是能在我最失落的时候抚平我的忧伤,让我振作精神,再次奋斗,直至成功。

我在痛苦时变得坚强,让我在孤独时获得温暖,让我在迷茫中发现希望。

阅读,

你会是我一生中永不离弃的依靠。

⑧阅读,真好!

17.请从④段中找出两个错别字并改正,从第⑤段找出一处病句,分别改正。

(8

⑦有人说,看闲书的是玩物丧志。

而我,要感谢阅读,是你给我带来正能量,让

分)

18.请指出该习作的一个缺点,并提出具体的改进建议。

(12分)

三、教学设计题(本大题共三小题,第19题20分,第20题20分,第21题25

阅读文本材料和相关要求,完成19-21题。

分,共65分)

《河中石兽》原文

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,

求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:

“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?

”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:

“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性

松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石

之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求

之下流,固颠;

求之地中,不更颠乎?

”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,

但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

思考探究

1.关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老科兵有见

识。

你从中悟出了怎样的道理?

2.对于课文,用现代科学知识来看,也会产生疑问。

下面这则材料也许会引发你新的思考,请与同学交流。

山西水济蒲津渡是黄河上的重要渡口,蒲津渡浮桥在历史上很有名气。

唐代

开元年间,在渡口两岸各铸造了四尊铁牛(平均每尊重约36.5吨)。

四个铁人、

两座铁山等,组成了拴系浮桥所必需的错碇系统。

后因黄河改造,铁牛等没入水

中,埋在地下。

1989年,东岸铁牛由河滩下挖出,铁牛和铁人排列整齐,还在

原址。

(资料见《唐铁牛与浦津桥》,《山西文史资料》1999年)

积累拓展

1.背诵这篇课文。

2.解释下列句子中加下划线的词。

(1)阅十余岁,僧募金重修„„

(2)竟不可得,以为顺流下矣。

(4)其反击之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

(3)尔辈不能究物理。

单元介绍

探险,是人类对未知世界的探寻,也是对自身的挑战。

探险过程中的任何艰难险阻,都抑制不住人类探索未知世界的激情,阻挡不了人类迈向全新领域的脚步。

而科学幻想,依据科学技术的原理、发展趋势以及科学假说,展示了人类对未来的大胆想象。

本单元主要选取探险与科幻方面的文章,希望你能从中触摸到探险者的精神世界,并激发出探索自然世界和科学领域的兴趣与想象力。

主要信息。

另外,还要在阅读文章的基础上有所思考和质疑。

预习提示

快速浏览课文。

本文约4000字,请尽可能在1分钟内读完。

浏览时,随手

画出文章里的时间、地点等重要信息,还特别留意每段的首句,这样有助于把握

本单元重点学习浏览。

浏览时可以目数行地扫视文段,迅速提取字里行间的

主要内容。

浏览时,哪些段落打动了你?

再读这些段落,体会其中展现出的精神力量。

课程标准相关要求

用,提高自己的欣赏品位,体味作品中的情感。

阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

注重积累、感悟和运

学生情况

七年级,班级40人。

课时安排

一课时

教学条件

教室配有多媒体设备,能够演示PPT,播放视频、音频文件。

问题:

19.翻译原文中划线的句子。

(20分)

20.根据上述材料,确定本课的教学目标,并具体说明确定的依据(不可照抄材料)(20分)

21.根据一个教学目标,设计一个教学方案片段,简要说明每个环节的教学内容与教学方式。

(25分)

参考答案

一、单选诜择题

1.【答案】C

【解析】本题考查的是现当代文学作家作品

项正确。

C选项,《昆明的雨》是汪曾祺的散文,取材于生活琐事,文字浅显易懂,口语与书面语相结合;

画面感与色彩感相呼应;

文字通俗易懂又清新脱俗,质朴的风格中有一种平淡冲和之美,文字的语言空白处意蕴无穷,令人回味,综上,C选

A、B、D选项不符合题意,故排除。

2.【答案】D

【解析】本题考查的是古诗的主题

D选项,辛弃疾《西江月·

夜行黄沙道中》这是一首描写田园风光的词,读后让我们感受到一种恬静的生活美,词的上阕写明月风清的夏夜,以蝉鸣、蛙噪这些山村特有的声音,展现了山村乡野特有的情趣。

词的下阕以轻云小雨,天气时阴时晴和旧游之地的突然出现,表现夜行乡间的乐趣。

全诗散发着浓郁的生活气息,表现了词人丰收之年的喜悦和对乡村生活的热爱之情,综上,D选项正确。

A、B、C选项,都是思乡的作品,故排除。

3.【答案】D。

【解析】本题考查文学方面的知识

D选项,莎士比亚的《威尼斯商人》是一部具有极大讽刺性的喜剧作品,作者一

方面歌颂仁爱,友谊和爱情,同时也反映资本主义早期商业资产阶级和高利贷之

间的矛盾,故事的主线是威尼斯商人安东尼奥,为了帮助巴萨尼奥成婚,向高利贷犹太人夏洛克借款3000金币,而引起“一磅肉”的契约纠纷,借此讽刺了社会中的种种丑恶现象,综上,D选项正确。

A、B、C选项,不符合题干要求,故排除。

4.【答案】C

【解析】本题考查的是19世纪外国文学和现当代中国文学

C选项,《变色龙》是俄国作家契诃夫早期创作的一篇短篇小说,契诃夫在该作

中栩栩如生地塑造了虚伪奉迎、见风使舵的巡警奥楚蔑洛夫,当他以小狗是普通

人家的狗时,就扬言要弄死它并惩罚其主人。

当他听说狗主人是席加洛夫将军时,

一会儿额头冒汗,一会儿又全身哆嗦,通过人物如同变色龙似的不断变化态度的

细节描写,有力的讽刺了沙皇专制制度下封建卫道士的卑躬屈膝的嘴脸,没有涉及到插叙,综上,C选项正确

A选项,《故乡》是现代文学家鲁迅于1921年创作的一篇短篇小说,小说以“我”回故乡的活动为线索,按照“回故乡”——“在故乡”——“离故乡”的情节安排,依据“我”的所见所闻所遇所感,着重描写了闰土和杨二嫂的人物形象,从

而反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;

同时深刻指出了由于受

封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭

曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会,

创造新生活的强烈愿望。

B选项,《我的叔叔于勒》这篇文章主要写我一家人去哲赛尔岛途中,巧遇于勒经过,刻画了菲利普夫妇在发现富于勒变成穷于勒的时候的不同表现和心理,通过菲利普夫妇对待于勒的不同态度,揭示并讽刺了在阶级社会中人与人之间关系的疏远情形。

D选项,《带上她的眼睛》人类使用地层飞船,深入地球内部进行探险,一艘地

层飞船在航行中失事,下沉到地心,船上只剩下一名年轻的女领航员,她只能在

封闭的地心度过余生,文中有对之前生活的回忆插叙。

5.【答案】A

【解析】本题考查词类活用

A选项,“一鼓作气”“鼓”原意为名词,是一种打击乐器,但在这里指的是“击

鼓”,是名词活用为动词,综上,A选项正确。

B、C、D选项不包含此类活用,故排除。

6.【答案】B

【解析】本题考查宋代文学

B选项,《岳阳楼记》是北宋文学家范仲淹于庆历六年9月15日应好友巴陵郡

太守滕子京之请为重修岳阳楼而创作的一篇散文。

这篇散文通过写岳阳楼的景

色,以及阴雨和晴朗带给人的不同感受,揭示了“不以物喜,不以己悲”的古仁

人之心,也表达了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的爱国爱民情怀,

而是游记小品。

综上,B选项正确

A、C、D选项,都是描写景色表达自己情怀的小品文,故排除。

7.【答案】C

【解析】本题考查修辞

C选项,题干中主要运用了拟人的修辞手法,C选项中也是将“花朵儿”拟人化,显示出它的活泼热闹,综上,C选项正确

8.【答案】D

A、B、D选项都运用了比喻的修辞手法,故排除

【解析】本题考查新课标的要求

D选项,教师引导学生自主选择相应的阅读材料,是尊重学生的主体性,培养学

生的个性化阅读行为,综上,D选项正确

A选项,多种媒介包含多种方式,不是只有多媒体,故排除

B选项,阅读有各种不同的文学样式,不是只阅读文学作品,故排除

C选项,自主阅读也是阅读,各种优秀的材料,不是学生随意选择的,故排除

9.【答案】C

C选项,对于文学作品中人物形象的感知,要注意引导学生积极感受,有自己的

理解和体会,综上,C选项正确

A选项,对于科技小品类作品注重文本的科学性,故排除

B选项,文本的解读注重个性化,不用强调情感体验准确,故排除

D选项,教师的教学注意使用多种教学方法,故排除

10.【答案】A

【解析】本题考查语文教材

A选项,这些知识的补充和学