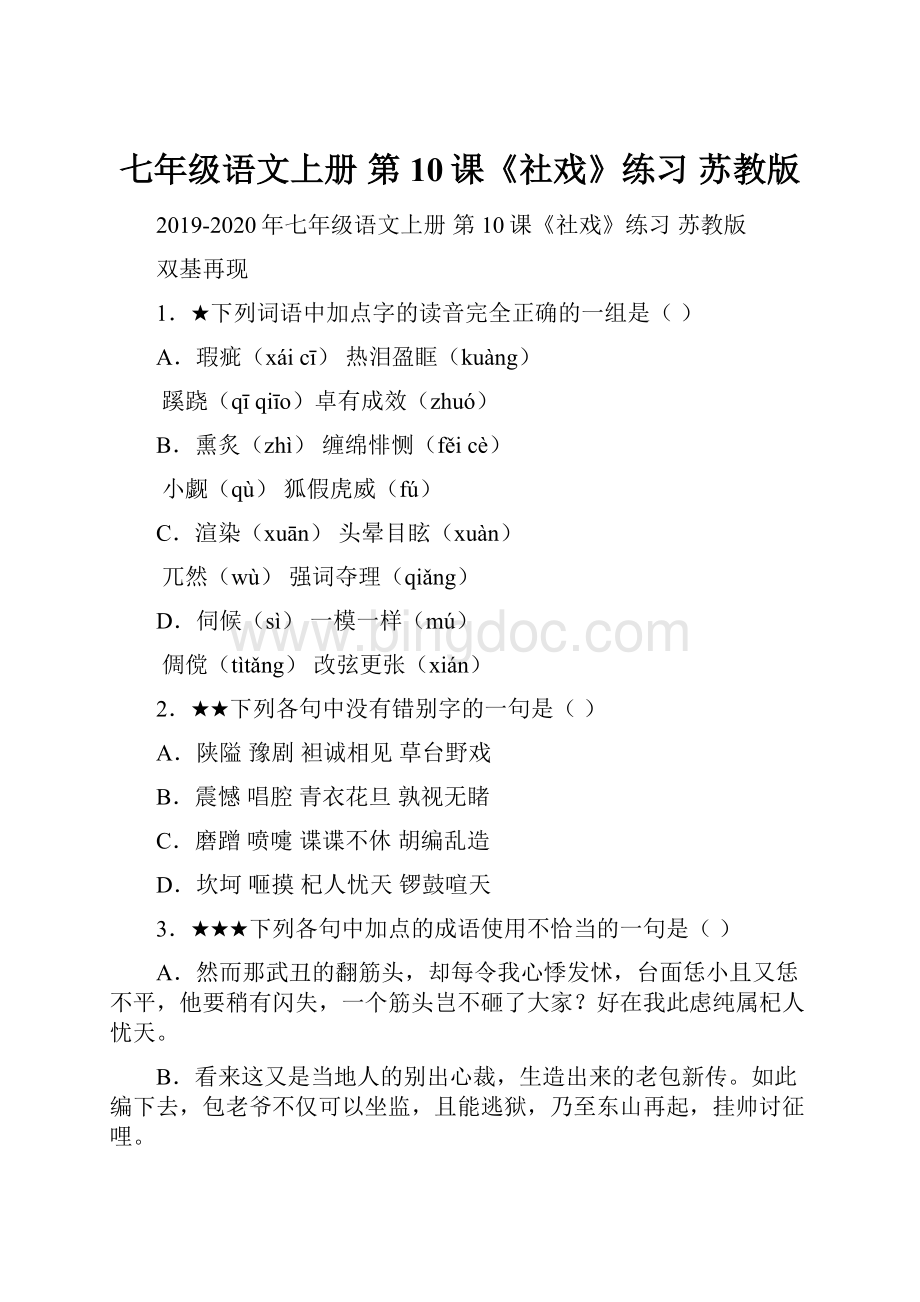

七年级语文上册 第10课《社戏》练习 苏教版.docx

《七年级语文上册 第10课《社戏》练习 苏教版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七年级语文上册 第10课《社戏》练习 苏教版.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

七年级语文上册第10课《社戏》练习苏教版

2019-2020年七年级语文上册第10课《社戏》练习苏教版

双基再现

1.★下列词语中加点字的读音完全正确的一组是()

A.瑕疵(xáicī)热泪盈眶(kuàng)

蹊跷(qīqiīo)卓有成效(zhuó)

B.熏炙(zhì)缠绵悱恻(fěicè)

小觑(qù)狐假虎威(fú)

C.渲染(xuān)头晕目眩(xuàn)

兀然(wù)强词夺理(qiǎng)

D.伺候(sì)一模一样(mú)

倜傥(tìtǎng)改弦更张(xián)

2.★★下列各句中没有错别字的一句是()

A.陕隘豫剧袒诚相见草台野戏

B.震憾唱腔青衣花旦孰视无睹

C.磨蹭喷嚏谍谍不休胡编乱造

D.坎坷咂摸杞人忧天锣鼓喧天

3.★★★下列各句中加点的成语使用不恰当的一句是()

A.然而那武丑的翻筋头,却每令我心悸发怵,台面恁小且又恁不平,他要稍有闪失,一个筋头岂不砸了大家?

好在我此虑纯属杞人忧天。

B.看来这又是当地人的别出心裁,生造出来的老包新传。

如此编下去,包老爷不仅可以坐监,且能逃狱,乃至东山再起,挂帅讨征哩。

C.由于河南地处中原,五方杂居,便在客观上形成了豫剧兼收并蓄的优点。

不分调名,亦无板眼,乃“郑声之最”。

D.不管是科学奖,还是人文奖,诺贝尔奖还是第一大奖,许多人视其为殊荣,得主大多受宠若惊,但也有人不以为然,拒绝领奖,德国的斯埃特斯就是一例。

4.★★★★下列各句中没有语病的一句是()

A.对我而言,如果说是对豫剧感到兴趣,不如说是对当地的人文环境——对看戏和做戏的人更感到兴趣。

B.在目前戏剧日渐势微的情形下,似乎还独有这个胡乱套的豫剧,未见膏肓蔫垮,不靠官办俸禄,活得有滋有味。

C.专家认为,如果全国实行统一的药品编码,就可以建立药品信息系统及用计算机对种类繁多的药品进行科学管理打下坚实基础。

D.天安门广场等七个红色旅游景点是否收门票的问题,国家旅游局新闻发言人已在记者招待会上予以否认。

5.★★★★下列各句中标点符号使用正确的一句是()

A.我问大嫂,今晚唱的啥戏。

答曰:

大刀王怀女。

真是个好蹊跷的戏名!

B.我喜爱青衣风头绣鞋,绿裙衩里露出的红里子,我喜爱花旦的兰花指、甩水袖、水上飘样的小碎步,以及不瘟不火、缠绵悱恻的唱腔。

C.次日,锣鼓家伙响起得更早。

太早还悬在西天沉着地燃烧,便已有前村后队的人,不绝地去赶戏了。

D.“百日这劳,一日之乐,”对于土生土长的他们,土梆子戏不仅是劳作之余的娱乐,且是一种文化给养,精神升华的表征。

探究提高

阅读下面文段,回答6~8题。

我最怕的是老生老旦出场。

他们老人家只要一上台,仿佛就生了根,不磨蹭不泡上几根烟时,算是下不了台。

我心烦地盯着台上的一位老生,看得快打熬不住时,霍地一阵咚咚哐哐聒动天地的锣鼓弦钹骤响,随之一个手持大刀,腰间插满了彩旗的武旦,破帘一掀上了台,碎步疾疾老道地走了一个大全台,继之一个漂亮的大亮相——我暗忖,今晚的重头戏,主角“大刀王怀女”,非她莫属了。

但见她翻过青龙战袍,耍过一阵大刀后,竟直逼老生大骂而去。

老生被骂得连连败退,无以招架,终于逃向后台去。

我感到大欣慰,却同时生了点小遗憾,那武旦刚才指鼻大骂老生时,兰花指过于粗大了,实在少点美感。

这一偶然发现,使得我在后来,老爱盯着旦角的手看,并无法不承认一个可悲的事实:

几乎所有旦角的手,莫不都粗大得有如半个蒲扇,尤其是云起手来,真能遮住半个天。

台下的观众却不理会什么兰花指。

他们全部的审美情趣审美热忱都集中在戏情上热闹上,集中在花花绿绿的行头和唱文工武上。

尤其是那个身怀技的武丑,收场大吉时一气翻了三十八个筋头,简直疯狂了台下的每一个人,笑破了清寂初寒的深秋之夜……

6.★★★“我”为什么”最怕的是老生老旦出场”?

文中哪些词语表现出我对老生老旦角色的不喜欢?

答:

7.★★★“我”感到大欣慰的时候又生了点小遗憾,这小遗憾是什么?

作者为什么描写自己的这个小遗憾?

答:

8.★★★★观众是否因为老生老旦和“我”的遗憾而不喜欢社戏?

他们的态度如何?

答:

综合应用

9.★★★阅读下列材料,按要求修改。

(不得改变原意)

有个戏,写国民党统治时期,两位小学教师谈话。

一个说:

“看这群孩子多可怜,个个面如菜色!

”老舍先生认为可以改得更通俗一些;又说,假如把这句话再改一下,不仅让观众听得懂,还会引导他们去想,就更有力量了。

(1)“看这群孩子多可怜,个个面如菜色!

”更通俗些,可改为:

(2)“看这群孩子多可怜,个个面如菜色!

”通俗,又能让人产生联想,可改为:

_________________________________

10.★★★★给下面一则新闻材料拟一个标题。

(不超过15字)

本报济南1月31日讯今天记者获悉,2月3日至3月4日,新春文博会将在济南大观园举行,各种演出、民间绝活、扮玩等将纷纷登场,不花一分钱,精彩节目看个够。

本届新春文博会的重头戏是歌舞、戏曲、曲艺演出和传统摔跤、秧歌大赛、民间扮玩等项目。

主办者还特别推出了“六百”活动:

百位书法家现场笔会、百名故事大王选拔赛、百名摄影爱好者摄影展、百名动漫名家作品展、百名曲世家登台献艺、百名民俗艺人表演等。

另外还有“金猪贺闹元宵”迎春灯会,“辛苦了——我的农民兄弟”农民工贺岁电影专场等活动。

(摘自2007年2月1日《大众日报》)

B卷

比较阅读

阅读下面甲乙两部分文字,回答1~5题。

甲

第三天晚上,猎猎地起了五、六级北风。

我揣了药,带了包儿子小时的裤褂,又匆匆赶到戏场,但见风雨无阻戏场又是黑压压地坐满了人。

一村演戏,众村皆至,我似乎很能理解这些乡下人戏瘾头的之大。

“百日这劳,一日之乐”,对于土生土长的他们,土梆子戏不仅是劳作之余的娱乐,且是一种文化给养,精神升华的表征。

望着他们那大仰脖、圆瞪眼,全副投入的样子,我很生发一些感慨……我似乎突然明白了这“高粱棵里的玩意儿”,何以会有永恒的生命力?

我似乎终于懂得了,从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却也是最本质最不朽的这一伟大真理了。

我找到了那位女戏子,把药和衣服都给了她。

她正要答谢,我忙止住了她。

我怕听那些话。

那些话于我不是酬慰,反是凝重和不能承受之伤感……我又看见了那位演包公的男演员。

他今晚一袭便装,好不英俊倜傥的样子。

他仍抱着那女戏子的孩子,间或深情地望望女戏子,复又感激地瞅瞅我……

岗河村的社戏,唱足了半个月,我亦赶满了十五场。

虽然,我不是每场全都看完并记下,但我肯定看到并记住了一些什么……眼下,已是寒凝雪飘的深冬了,我的心仍是满满的、怅怅的,都是戏。

朝起夕宿,举目窗外清冷冷萧瑟的菜地,捧着滚烫的玉米红薯粥,我每每总会挂心起那个“飘乡戏班子”,那个女戏子和她的孩儿。

也不知道,于今,他们又飘零到哪乡哪村去了,那娘儿俩,可太平大吉?

……

(节选自王英琦《看社戏》)

乙

河南农村的冬天,是需要认真打点的。

先前在城市居家时,我与棉裤早已绝缘。

便是棉袄,也尽力以薄以轻为好,因为那时家中有暖气,无须棉累身,外出只消潇洒地披一件呢大衣即可。

如今蛰居乡下,

由于环境大大地恶劣,因而棉衣棉裤之流便亲爱起来。

不仅在家写稿,当“家务卿”,全天候地穿着,就是提篮赶集买菜也是“勇敢地”须臾不脱。

厚且肥的棉衣棉裤,衬着我的小号身材,真是出色到家,整个儿把我丑化成了个“冬瓜样”。

有时在集上碰到熟识的菜农,他们便打趣地讪笑:

“唉呀呀,王作家,你咋穿得比俺农村人还土,还侉?

”

这倒是句大实话。

现如今的菜农,早已“城乡合璧”了,虽则人在农村,穿着早已城市化了。

冬天棉衣固然缺它不可,但棉裤则是坚决地不穿的(除了上岁数人)。

入乡随俗——甚至俗得更彻底,土得更掉渣,自然地便在感情上有一种认同的感觉。

这在我来说也是至关重要的。

我之所以选择这种艰苦的乡居生活方式。

既非有意自虐自伤,而仅仅只是希望通过再度过一点底层生活——底层的来自生命“临界点”的磨难感受,把我在童年少年时代就萌发的并将伴我一生的强烈的“贫民意识”,在这里找到精神的“对应物”,找到情感喷发的“泄洪口”。

我的所有意思是:

在我人届中年时,过一点平实朴素的日子,写一点有血有肉真正属于自己有感而发的东西。

活出自己的生命个性和生命独特性来——活出自己的人生滋味来。

(节选自王英琦《穿戴随俗》)

1.★★★语段甲的作者为什么称豫剧是“高粱棵里的玩意儿”?

它为什么会有永恒的生命力?

答:

。

2.★★★怎样理解语段甲中“那些话于我不是酬慰,反是凝重和不能承受之伤感……”一句的含义?

答:

。

3.★★★语段乙作者为什么要“选择这种艰苦的乡居生活方式”?

答:

。

4.★★★★乙文第二段中的菜农和“我”打趣地讪笑:

“唉呀呀,王作家,你咋穿得比俺农村人还土,还侉?

”表现了他们怎样的心理?

答:

。

5.★★★★这两片段分别写了豫剧演员和自己的文学创作,这两种艺术的产生有什么共同点?

两文在写法上又有什么不同点?

答:

。

美文赏析

阅读下面文字,完成6~9题。

秦腔

①我曾经在西府走动了两个秋冬,所到之处,村村都有戏班,人人都会清唱。

在黎明或者黄昏的时分,一个人独独地到田野里去,远远看着天幕下一个一个山包一样隆起的十三个朝代帝王的陵墓,细细辨认着田埂上、荒草中那一截一截汉唐时期石碑上的残字,高高的土屋上的窗口里就飘出一阵冗长的二胡声,几声雄壮的秦腔叫板,我就痴呆了,感觉到那村口的尘土里,一头叫驴的打滚是那么有力,猛然发现了自己心胸中一股强硬的气魄随同着胳膊上的肌肉疙瘩一起产生了。

②一出戏排成了,一人传出,全村振奋,扳着指头盼那上演日期。

一年十二个月,月月有节,三月一会,那戏必是上演的。

戏台是全村人的共同的事业,宁肯少吃少穿也要筹资集款,买上好的木石,请高强的工匠来修筑。

村子富不富,就比这戏台阔不阔。

③一演出,半下午人就找凳子去占地位了,未等戏开,台下坐的、站的人头攒拥,台两边阶上立的卧的是一群顽童。

那锣鼓就叮叮咣咣地闸台,似乎整个世界要天翻地覆了。

大幕只是不拉,演员偶尔从幕边往下望望,下边就喊:

开演呀,场子都满了!

幕布放下,只说就要出场了,却又叮叮咣咣不停。

④终于台上锣鼓停了,大幕拉开,角色出场。

但不管男的女的,出来偏不面对观众,一律背身掩面,女的就碎步后移,水上添一样,台下就叫:

瞧那腰身,那肩头,一身的戏哟!

是男的就摇那帽翎,一会双摇,一会单摇,一边上下飞闪,一边纹丝不动台下使劲叫:

绝了,绝了!

等到那角色儿猛一转身,头一高扬,一声高叫,声如炸雷豁啷啷直从人们头顶碾过,全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了。

如果是演《救裴生》,那慧娘站在台中往下蹲,慢慢地,慢慢地,慧娘蹲下去了,全场人头也矮下去了半尺,等那慧娘往起站,慢慢地,慢慢地,慧娘站起来了,全场人的脖子也全拉长了起来。

他们不喜欢看生戏,最欢迎看熟戏,那一腔一调都晓得,哪个演员唱得好,就摇头晃脑跟着唱,哪个演员走了调,台下就有人要纠正。

说穿了,看秦腔不为求新鲜,他们只因过过瘾。

⑤在这样的地方,这样的环境,这样的气氛,面对着这样的观众,秦腔是最逞能的,它的艺术的享受,是和拥挤而存在,是有力气而获得的。

如果是冬天,那风在刮着,像刀子一样,如果是夏天,人窝里热得如蒸笼一般,但只要不是大雪、冰雹、暴雨,台下的人是不肯撤场的。

最可贵的是那些老一辈的秦腔迷,他们没有力气挤在台下,也没有好眼力看清演员,却一溜一排地蹲在戏台两侧的墙根,吸着草烟,慢慢将唱腔品赏。

一声叫板,便可以使他们坠入艺术之宫,“听了秦腔,肉酒不香”,他们是体会得最深。

那些大一点的、脾性野一点的孩子,却占领了戏场周围所有的高空,杨树上、柳树上、槐树上,一个枝杈一个人。

他们常常乐而忘了险境,双手鼓掌时竟从树杈上摔下来,摔下来自不会损伤,因为树下是无数的人头,只是招致一顿臭骂罢了。

⑥广漠旷远的八百里秦川,秦人自古是大苦大乐之民众。

他们的家乡交响乐,作了大喊大叫的秦腔还能有别的吗?

(取材于贾平凹散文《秦腔》)

6.★★★解释词、句在文本中的特定含义,并回答问题。

①解释下面加点的词语在本文里的特定含义。

高高的土屋上的窗口里就飘出一阵冗长的二胡声,几声雄壮的秦腔叫板,我就痴呆了……

答:

②解释第4段的划线语句“全场一个冷颤,从头到脚,每一个手指尖儿,每一根头发梢儿都麻酥酥的了”在文中的意思。

答:

7.★★★第5段提到:

“在这样的地方,这样的环境,这样的气氛,面对着这样的观众……”请联系全文,说说这里的环境是怎样的。

答:

8.★★★★第5段中作者写了两类观众,他们有什么特点?

选这两类观众来写,对表现中心有什么好处?

答:

9.★★★★下列对选文内容的理解,不正确的两项是()

A.窗外看排演的观众“哇地一声叫倒好”,只是开玩笑而已,并不是对演员的表演不满意。

B.秦腔的排练条件艰苦,但演出的戏台讲究,说明村民不重视排练过程,只注重演出结果。

C.演出的幕布已经放下,但锣鼓一直“叮叮咣咣不停”,渲染着演出的气氛,迟迟不开演。

D.摇帽翎的演员,一会双摇,一会单摇,双摇时上下飞闪,单摇时纹丝不动,令观众叫绝。

E.衬民们不爱看生戏爱看熟戏,因为他们不追求表面的新鲜刺激,追求陶醉于其中的乐趣。

文采展示

10.★★★★戏曲是我国传统的艺术形式,也是世界文化宝库中一颗璀璨的明珠。

请你写一段文字,介绍一种戏剧(300字左右)。

答:

高考模拟

11.★★★阅读下面的材料,根据人物事迹,自拟一副对联,对其加以褒扬,每联5至9字。

(2007年石家庄市模拟卷)

2007感动中国年度人物林秀贞是河北省衡水市枣强县王常乡南臣赞村农民,30年如一日,她克服了各种困难,像亲女儿一样赡养了6位孤寡老人。

这位朴实的农村人,始终记得她母亲的朴素教诲:

人人管闲事,世上没难事;人人都帮人,世上没穷人;千千治家——用一千分的力量来治理自己的家,万万治邻——用一万分的力量来治理邻里关系。

答:

。

12.★★★★阅读下面这首宋词,回答问题。

(2007年湖南省大联考模拟卷)

蝶恋花

晏殊

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。

明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。

欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。

(1)词的上片选用了哪些意象来表现离别相思之苦?

试简析。

答:

。

(2)鉴赏“独上高楼,望尽天涯路”中“独”与“尽”的妙处。

答:

。

A卷

双基再现

1.A点拨:

B狐假虎威(hú)C渲染(xuàn)D伺候(cì)

2.D点拨:

A狭隘坦诚相见B:

震撼熟视无睹C:

皇天后土喋喋不休

3.D点拨:

D不以为然:

不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。

此处应换成“不以为意”。

4.B点拨:

A关联词语应该是“与其……

毋宁”。

C结构混乱,在“建立”前加“为”或删去“打下坚实基础”。

D表意不明。

“是否收门票”是两方面,“予以否认”,那是收还是不收呢?

5.C点拨:

A句号改为问号。

B“红里子”后用分号。

D引号内的逗号应该放在引号外。

探究提高

6.因为老生老旦出场后喜欢磨蹭,使戏的情节发展慢,不热闹。

文中“心烦”、“看得快打熬不住”、“终于”“感到大欣慰”等词语表达了作者的不喜欢。

7.小遗憾是指那个武旦的兰花指过于粗大,缺少美感,后来发现几乎所有旦角的手都粗大得有如半个蒲扇,尤其是云起手

来,真能遮住半个天。

写这个小遗憾意在暗示这些技艺高超的艺人们却过着艰苦的生活;同时也告诉读者,人们真正的心理渴求和审美情趣不在于他们的形体外表美上。

8.他们喜欢社戏,他们全部的审美情趣审美热忱都集中在戏情上热闹上,集中在花花绿绿的行头和唱文工武上,所以他们快乐,痴迷。

综合应用

9.

(1)看看孩子们多可怜,个个面黄肌瘦

(2)看看孩子们的脸。

10..大观园将举行新春文博会

点拨:

答题要点是:

“大观园”“将举行”“新春文博会”。

B卷

比较阅读

1.因为豫剧的演出简陋,带有浓郁的乡间俚俗味儿。

这是一种从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,体现了艺术最本质最不朽的东西。

2.那些话是指他们对“我”感激的话,这种感激让作者感到凝重和不能承受。

因为他们用全部的热情去弘扬传统艺术,而自己却生活在贫困之中,人们应该向他们表示感激。

3.作者希望过底层生活,感受生活的磨难,把自己在童年少年时代就萌发的强烈的“贫民意识”,在这里找到精神的“对应物”,找到情感喷发的“泄洪口”,在平实朴素的日子,写出有血有肉真正属于自己有感而发的东西。

4.菜农的心理:

一是过去棉裤只是农村人穿,现在一个作家也穿,心里有种平起平坐的满足;二是他们感觉作家这样一个在农村入乡随俗在感情上有一种认同的感。

5.共同点:

说明艺术来源于基层的甚至是底层的生活,这样才能创作出老百姓喜欢的作品。

说明“从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却也是最本质最不朽的这一伟大真理”。

在写法上,甲文感性抒发与理性思考相结合,记叙、议论、抒情相结合,拉近了自己与艺人、读者之间的距离。

乙文对比映照相结合,农村与城市的对比映照、农村过去与现在对比映照。

美文阅读

6.①“冗长”这里是悠去、悠扬的意思,表现乡村旷野中传来的二胡声给人以持久的听觉享受。

希望声音长久地持续,“痴呆”这里是“痴迷”的意思,表现作者对二胡声、秦腔叫板的入迷和陶醉。

②演员的演唱,声如炸雷,全场每一个观众为之震撼;迷醉于演唱的感觉,传遍每一个观众的全身上下。

这句话,写出了秦腔演员唱腔的高亢雄壮,震撼之大、传播之广,也写出了观众的感受之细腻、欣赏之投入。

点拨:

要理解本文里的特定含义,恰当解说该词语表现的情境、产生作用。

7.自然环境:

广漠旷远的土地。

社会环境:

田野间能见到汉唐遗迹(留存着历史文化的气息)。

村村都有戏班,人人都会清唱。

表演环境:

演员的排练场所夏天蚊虫成群,冬天里四面透风。

戏台用料讲究、做工上乘。

台下非常拥挤、热闹。

8.第一问:

“老一辈的秦腔迷”因不能承受拥挤,无法获得与其他人一样的艺术享受,却是最懂戏的观众;“大一点的、脾性野一点的孩手”也挤不进观众群,是并不真正懂戏的观众。

第二问:

他们虽然都无法正常享受秦腔艺术,但同样热情、痴迷于秦腔。

这样选材,对比鲜明、概括性强,从侧面写出了村民们感情炽烈的特点以及对“大喊大叫的”秦腔的痴迷若狂之情。

9.B、D点拨:

B项对原因的解说不当。

根据文意,村民对排演非常热心,排练场所因陋就简,是乡村戏曲的正常特点;搭建戏台有与邻村比富的原因,所以村民“宁可少吃少穿”以求用料讲究、做工上乘。

D项,“单摇时纹丝不动”的说法不合逻辑。

根据文意,应该是指帽翎两边“一边上下飞闪,一边纹丝不动”。

文采展示

川剧中的变脸是表演艺术的特殊技巧之一,它是剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义表现手法。

变脸的方法大体分为三种——抹脸、吹脸、扯脸。

抹脸:

将油彩涂在脸的某一特定部位上,到时用手往脸上一抹,就可变成另外一种脸色。

如果要全部变,则油彩涂于额上或眉毛上,如果只变下半部脸,则油彩可涂在脸或鼻子上。

吹脸:

只适合于粉末状的化妆品,如金粉、墨粉、银粉等,有的是在舞台的地面上摆一个很小的盒子,内装粉末,演员到时做一个伏地的舞蹈动作,趁机将脸贴近盒子一吹,粉末扑在脸上,立即变成另一种颜色的脸。

扯脸:

是事前将脸谱画在一张张绸子上,剪好,每张脸谱上都系一根丝线。

再一张一张地贴在脸上,丝线则系在衣服的某一个顺手而又不引人注目的地方,随着表演的需要,在舞蹈动作的掩护下,再一张一张地扯下来。

高考模拟

11.示例:

卅载爱心养孤老九州动容敬善举(诚朴待乡邻爱心养孤老)

12.

(1)选用了“菊”“兰”“燕子”“明月”等意象。

“槛菊愁烟兰泣露”,用拟人的手法移情于物,写词人内心的愁苦。

“燕子双飞”“明月不谙离恨苦”,反衬词人难于言说的孤独寂寞之感。

(2)一个“独”字,写出了思念远人又无以排遣的孤独与无奈。

一个“尽”字,活现了登楼远眺寻觅盼望的抒情主人公形象,与下文“山长水阔知何处”相呼应,表达望眼欲穿的思念之苦。