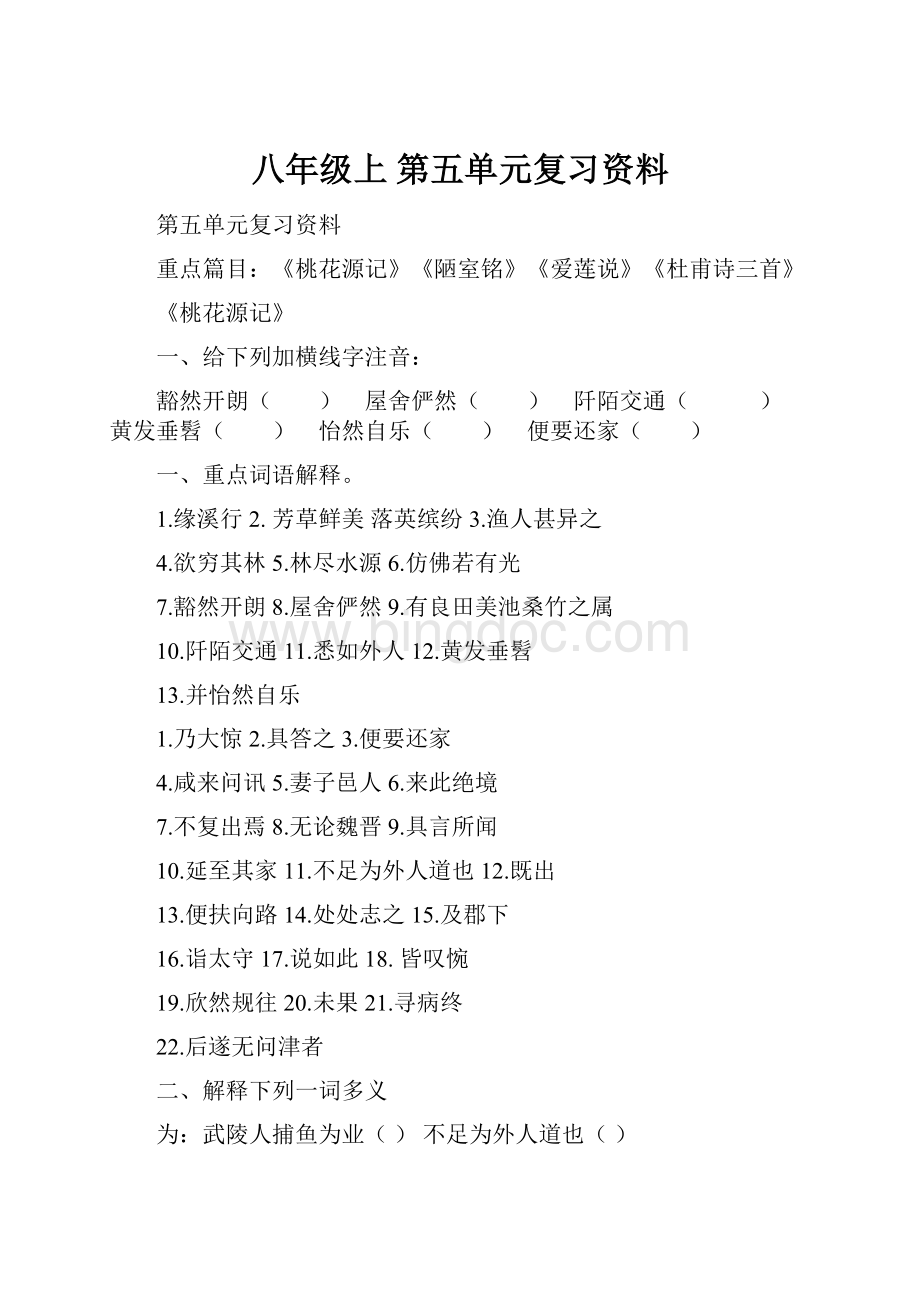

八年级上 第五单元复习资料Word格式文档下载.docx

《八年级上 第五单元复习资料Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级上 第五单元复习资料Word格式文档下载.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

8.林尽水源,便得一山。

9、阡陌交通,鸡犬相闻:

10、男女衣着,悉如外人:

11、问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

12、黄发垂髫并怡然自乐:

三、课文内容理解分析

(一)课文原文填空

1.本文中描绘桃花林中草美花繁(桃花林奇异景象)的语句是:

,。

2.本文中描写了桃花源美好的自然环境的句子:

,,。

3.本文中描写了桃花源社会环境的安宁的句子:

4.文中描写挑花源人精神状态的句子是(用原文)

5.表现“村人”热情待客的句子有?

6.“村人”来桃花源的原因是?

7.“村人”不知有汉,无论魏晋的原因?

(二)问答题

1.第一自然带有神秘色彩的景物描写有什么用?

答:

这段景物描写带有神秘色彩,暗示将会出现“奇境”,为渔人进入桃源渲染了气氛,也为桃源美好作了铺垫。

18、“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”这句话中没有交代渔人的答语,试说说渔人是怎样回答的。

*这可见作者的剪裁功夫。

村人问“今是何世”,渔人当答以“今是晋”;

村人会接着问“秦之后即晋乎”,渔人再答曰:

“否,秦之后尚有汉魏,魏之后方为晋。

”作者不正面地详细叙述这一对话过程,却用总叙的方式把它浓缩在“乃不知有汉,无论魏晋”这句话里。

这种省略方式最能反映出陶渊明的语言风格。

10、渔人离桃花源,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来寻找桃花源的人“寻向所志”,却“不复得路”。

作者这样写的目的是什么?

作者这样写的目的是使人觉得桃花源是一个似有而无、似真而幻的所在,暗示“桃源”是一个虚构的社会,现实是不存在的。

同时增加了文章的神秘色彩。

3.从文章哪些内容可以看出这是一个虚构的世界。

1.发现奇

2.生活奇

3.再寻为国

12、作者为什么在这篇文章中虚构了一个与黑暗的现实社会相对的美好境界?

(“桃花源”是作者虚构的理想世界,既然是不存在的,作者为什么还要写它呢?

)

答:

作者描绘了一个无剥削,无战争,自给自足,和平恬静的理想社会,同当时的黑暗社会形成鲜明对照,

寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿,表达了对美好生活的向往和对理想社会的追求。

(具有一定的积极意义;

但在阶级社会中也只能是一种幻想,是不可能实现的。

)

32、渔人来到桃花源,村子里的人如何对待渔人的?

这反映了桃花源怎样的社会风气?

“便要还家,设酒杀鸡作食。

”“咸来问讯”,“余人各复延至其家,皆出酒食。

”

热情好客、民风纯朴。

33、桃花源中的人为什么“不复出”?

说明了桃花源人安居乐业,也反映了他们饱受战乱之苦,对外界的战乱抱“厌而远之”的态度。

十四、开放性试题

1、成语:

(1)世外桃源:

原指与世隔绝,没有战乱,人人安居乐业的理想社会。

后也指环境幽静生活安逸的地方。

后用此成语指虚构的超脱现实的安乐美好的地方。

(2)豁然开朗:

豁然,开阔明亮的样子。

形容有狭窄阴暗突然变为开阔敞亮。

也比喻心理突然悟出道理而感觉明朗。

(3)无人问津;

津:

渡口。

没有人来问渡口。

后用此成语比喻没有人过问受到冷遇。

(4)落英缤纷;

落英:

落花。

缤纷:

繁多凌乱的样子。

鲜花纷纷飘落,形容春天美好的景色。

也指花儿凋谢的暮春天气。

(5)怡然自乐:

形奈和悦而自得其乐。

2、桃花源中的人们为什么叮嘱渔人“不足为外人道”?

谈谈你的理解。

*言之成理即可。

示例:

(1)不希望外人破坏桃花源的宁静祥和。

(2)设下悬念,使故事更加离奇。

(3)桃源中人心存戒心,想保住这个“绝境”,避免战乱,不愿让外人知道。

(4)也为下文再寻找桃花源而不得埋下伏笔。

3、“此人一一为具言所闻,皆叹惋。

”渔人说了些什么?

为什么皆叹惋?

*渔人说的是秦末以来的历史。

桃源中人叹惋的是:

为桃源外的世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃花源外的人一直过着痛苦生活而叹惋。

(外界变化大;

战乱频繁;

社会黑暗;

人民生活痛苦;

与世隔绝时间长;

听见渔人所说的话。

)(联系上下文,我们可以知道渔人说的是桃花源人并不知道的世事变迁,即秦末以来汉、魏、晋的历史,以及世人在历史的改朝换代的战争中遭受的磨难。

4、本文的语言简洁而含蕴丰富,试举一例进行说明。

如在叙述渔人与村人相互问话时的语言就是一个证明,作者不正面叙述,而用“乃不知有汉,无论魏晋”来概括。

但简洁中还有丰富,一切问话的内容尽在其中,又见其丰富。

5、作者陶渊明在本文中寄托了怎样的一种社会理想?

这种社会理想在当时的条件下能否得以实现?

试作评价。

没有阶级,没有剥削,没有战乱,自给自足,和平恬静的社会。

作者这一社会理想,在客观上反映了广大人民的要求,具有一定的积极意义;

6、作者在二千多年前就为我们规划出一个美好的世外桃源,并成为后人羡慕、追求的目标,由此,你能够看出作者追求怎样的人生理想?

追求一种和平宁静,没有剥削,没有压廹,没有战乱从平等的理想世界,因为作者所处时代战争频繁,作者有志不得施展,只有寄托在作品中。

7、结合文章,谈一谈你对“世外桃源”这个成语的理解?

它代表作者对黑暗现实的不满,对和平安宁,没有战争,没有压廹美好生活的向往,也反映了广大劳动人民的美好愿望。

8、陶渊明的“世外桃源”其实并不存在,郭沫若的“天上的街市”也只是诗人心中的“桃花源”,古今文人描写这些想像中的世界有什么相同的用意?

*陶渊明描绘桃花源这样一种没有剥削、没有战乱、自给自足的社会,与当时社会现实形成鲜明对照,是作者不满现实的一种精神寄托,表现了他对理想社会的追求。

郭沫若写牛朗织女的幸福生活,也表现出诗人对当时黑暗现实的憎恶和对自由美好生活的向往。

在这一方面两者是相同的。

9、用自己的语言描述一下桃花源外的美景。

考查语言运用水平。

描写要有文采。

10、“桃花源”是自然美景,更是人世佳境,是对人类大同世界的憧憬,是对理想人生梦幻。

请描写心中理想的人生境界,并说说如何实现?

先写心中圣景,后叙实现途径。

11、《桃花源记》中与陆游诗句“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的一个成语是:

豁然开朗。

12对联:

美好理想寄桃源,黄发垂髫享太平。

《陋室铭》

一、给加点的字注音

铭(mí

ng)馨(xīn)鸿(hó

ng)儒(rú

)牍(dú

二、解释加点的词语

山不在高,有仙则名()。

水不在深,有龙则灵。

斯()是陋室,惟()吾德馨()。

苔痕上()阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒(),往来无白丁()。

可以调()素琴(),阅金经()。

无丝竹()之乱耳(),无案牍()之()劳形()。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

何陋之()有?

三、重点句子翻译:

山不在高,有仙则名。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

何陋之有?

三、

四、文学常识。

《陋室铭》的作者是唐代的诗人刘禹锡,字梦得,有“诗豪”的美誉。

本文的文体是铭,压的是“ing”,有:

灵、馨、琴、经、形、亭。

采用了托物言志的写作手法。

借“陋室”立意,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

四、课文内容理解

1.作者开篇就写“山”“水”“仙”“龙”,有何用意,这运用了什么表现手法?

使用了类比、比兴的手法,以“山、水”引出“陋室”,以“仙、龙”引出“德馨”,表明陋室也具有“灵、名”的特点。

2.“斯是陋室,惟吾德馨”在全文中起什么作用?

以“陋室”儿子扣题,“德馨”一词统领全篇,这句话写出了有德者居之则陋室不陋,是全文的主旨句。

3.作者从哪几个方面描写陋室?

突出陋室怎样的特点?

从居住环境、交往人物和日常生活这三个方面来描写陋室,突出了陋室环境清幽典雅(景色雅),交往人物博学儒雅(交往雅)和生活情趣高雅(情趣雅)的特点。

4.“可以调素琴,阅金经”和“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”都是写室中之事,表现了作者怎样的情致和情怀?

写作角度有何不同?

表现了作者高雅、超凡脱俗的情致以及不受世俗羁绊、安闲适意的情怀。

前句从正面说,是实写,表现是主人的从容雅静;

后句从反面写,是虚写,表现室主人对世俗生活的厌弃。

“调素琴”照应“无丝竹之乱耳”,“阅金经”照应“无案牍之劳形”。

5.作者为什么要写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”,运用了什么表现手法?

诸葛亮是三国时蜀国的呈祥,著名政治家。

杨雄是西汉的文学家。

他们都是古代的名贤。

在这里用他们的居住之地“诸葛庐”和“子云亭”作类比,说明自己也有古代名贤的志趣和抱负,暗示陋室不陋。

6.文章结尾引用“孔子云:

何陋之有”有什么作用?

①点明陋室,突出全文主旨。

②引用孔子的话“君子居之,何陋之有”,前半句却隐含在前文“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”之中,强调了陋室不陋。

③采用宾语前置,突出陋室不陋。

④巧妙回答了“斯是陋室,惟吾德馨”,使文章前后照应,又显得含蓄无穷,令人深思。

一、文学常识填空

1、《爱莲说》选自《周元公集》,作者:

周敦颐,北宋(朝代)哲学家,

2、“说”是一种议论的文体,可以说明事物,也可以论述道理,大多就一事、一物、或一种现象抒发作者的感想。

爱莲说的意思就是:

论说喜欢莲花的道理。

二|解释加点词语

水陆草木之()花,可爱者甚蕃()。

晋陶渊明独爱菊。

自()李唐来,世人甚()爱丹。

予独爱莲之出淤泥而不染(),濯()清涟()而不妖(),中通外直,不蔓()不枝,香远益()清,亭亭()净植(),可远观而不可亵(()玩焉。

予谓菊,花之隐逸()者也;

牡丹,花之富贵者也;

莲,花之君子()者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜()有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜()乎众矣。

五、一词多义:

1、之

(1)水陆草木之花:

助词,“的”;

(2)予独爱莲之出淤泥而不染:

助词,起取消句子独立性作用,可不译;

(3)无丝竹之乱耳:

助词,起取消句子独立性作用,可不译;

(4)何陋之有:

助词,在这里是宾语提前的标志,无实义;

2、可

(1)可爱者甚蕃:

值得;

(2)可远观:

可以;

3、鲜

(1)陶后鲜有闻:

少;

(2)芳草鲜美,落英缤纷:

鲜艳;

4、远

(1)香远益清:

形容词用作动词,远播;

(2)可远观而不可亵(xiè

)玩焉:

副词,远远的;

1、作者运用“噫!

菊之爱,陶后鲜有闻。

牡丹之爱,宜乎众矣。

”这种感叹的方式含蓄地表明自己怎样的人生态度?

作者既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那样追逐名利,表现了作者要在污浊的世间独立不移,不与世俗同流合污,永远保持清白的操守和正直的品德,同时也表现了他对追逐名利的世态的鄙弃和厌恶。

2、本文主要运用了什么表现手法?

托物言志

6、怎样理解“莲之爱,同予者何人”?

这是一个反问句。

既照应上文“与独爱莲”,也透露出对人生世事的感叹,慨叹当事与作者志同道合的人少,能做到品行高洁的人少。

7、本文以“爱”为脉络,写了对莲花的喜爱,为什么还要写菊花和牡丹?

这是运用了衬托的写法。

菊花具有不畏严寒,傲霜斗雪的品格;

同时又是花中隐士,具有不愿与世俗同流合污的超凡品格。

因此它是从正面衬托莲的形象。

牡丹雍容华贵,历来是富贵的象征,人们对它的喜爱充分反映了贪慕富贵,追逐名利的世风。

因此它是从反面衬托莲的形象。

8、“牡丹之爱,宜乎众矣”一句照应了上文的哪一句话?

“牡丹之爱,宜乎众矣”一句照应了上文的“世人甚爱牡丹”

9、在第一段中,作者从哪几个方面写莲的可爱形象,赋予莲以美好的品质?

意在表达作者怎样的情操?

从环境习性、

体态香气、

清高气质等方面,表达作者不慕名利、洁身自好、不与世俗同流合污的情操。

10、“陶后鲜有闻”中的“陶”指谁?

文中的“鲜”与哪个词语构成反义词?

指陶渊明。

文中与“鲜”构成反义词的是:

众(蕃)。

11、从作者对莲的赞美来看,这种君子应具备怎样的品格?

鄙弃贪图富贵、追求名利的世风,洁身自好,保持坚贞的气节和高尚的品德。

12、“予独爱莲”中的“独”表现了作者什么态度?

遗世独立,决不随波逐流的态度。

13、“可远观而不可亵玩焉”表现了莲花什么特点?

庄重、高雅(清高)。

15、作者不愿隐逸,也不贪图富贵,他追求什么?

在污浊的世间,坚贞不渝的保持自己的操守。

18、怎样理解作者在文尾的慨叹?

19、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

课文中的“牡丹”、“菊”、“莲”分别象征什么样的人?

作者对莲的描述和赞美寄寓着他怎样的思想感情?

(1)牡丹---“花之富贵者“象征:

追求功名、富贵的人。

(2)菊---“花之隐逸者”象征:

不趋炎附势的隐士。

(3)莲---“花之君子者”象征:

品行高尚的贤能之士。

21、细细揣摩“菊之爱”有两种含义:

一是做一个避世的隐士。

二是像陶渊明那样保持独立的人格。

你赞成哪一种说法?

谈谈看法(如赞成两种都有道理。

自圆其说即可。

作者的意思是避世者不染尘世之埃固然可喜,而入世者“出淤泥而不染”境界更高。

22、文章的最后一段运用了多种句式,你能具体指出都用了哪些句式吗?

24、目前,全国正在进行“国花”推选活动,如果你也参加这项活动,下面三种花中你打算选什么为“国花”,请仿照示例,在横线上填上一句相关的古诗文名句(任选一个)。

我选择杜鹃为国花,因为:

花中此物似西施。

我选择荷花为国花,因为:

出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

我选择牡丹为国花,因为:

惟有牡丹真国色,花开时节动京城。

我选择梅花为国花,因为:

梅花香自苦寒来。

25、《爱莲说》的结构,我们可以概括为:

一条线索,即以爱莲为线索;

两个陪衬,即以草木之花为莲的总陪衬,以菊花和牡丹作为莲的旁衬和反衬;

三种类型,即以写三种花来写三种人:

隐逸者、富贵者、君子。

26、本文运用托物言志写法,作者所托“物”是指莲,所言的的志是又决不同流合污,永远保持清白的操守和正直的品德。

28、《爱莲说》一文中“而”字出现较多,请你找出两例“而”为转折关系的实例

A:

予独爱莲之出淤泥而不染B:

濯清涟而不妖

29、作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹?

这样写有什么作用?

作者用”菊”和”牡丹”来作正衬和反衬,表达自己洁身自好,不摹名利的生活态度,含蓄而突出地表达了文章的主旨。

十一、迁移拓展:

1、细细考虑,“菊之爱”可以有两重含义:

①做一个避世的隐士;

②像陶渊明那样保持独立的人格。

谈谈看法。

(自圆其说既可。

赞成两重都有道理。

作者意思是:

避世者不染世尘之埃固然可喜;

而入世者“出淤泥而不染”境界更高。

2、鲁迅有诗:

“扫除腻粉呈风骨,褪却红衣学淡妆。

好问濂溪称净植,英随残叶坠寒塘。

”这首诗称颂的是哪一种花?

莲花。

3、喜欢哪一种花是人的志趣的表现。

你喜爱哪一种花?

说明喜爱的原因(包含骈句)。

梅花:

它顶风冒雪,“凌寒独自开”。

(傲雪盛开人皆颂,迎寒绽放世堪扬。

蒲公英花:

花朵虽小,却遍布各地,有极强的生命力。

(花小能怡情,叶瘦能医疾。

菊花:

在万花纷谢之时独自开放,决不随波逐流,且不畏严寒,坚强不屈。

(百花凋谢始露面,孑身盛开也吐香。

4、孟子认为:

“近朱者赤,近墨者黑”,这与周敦颐的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的看法相反,你同意哪种观点,谈谈你的看法。

答法一:

同意孟子的观点。

人的思想受环境的影响,“孟母择邻”说的即是这个道理。

答法二:

同意周敦颐的观点。

只要人保持坚贞的操守,洁身自好,即使处于污浊的环境中也能不受其影响。

如《青春之歌》中的林道静。

8、本文表达了作者怎样的生活态度?

表达作者不慕富贵,洁身自好的生活态度。

9、作者把“莲”比作君子,那么作者认为君子应该是怎样的人?

品德高尚的人。

10、本文描写“莲”的语句形象、生动,结合你所学的知识,写出二句描写“莲花”的诗句

A、小荷才露尖尖角,早有蜻蜒立上头。

B、接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

11、写出莲花的别称三个以上荷花、芙蕖、水芝、水芙蓉、菡萏。

12、写出描写莲花的名句两句以上:

(1)清水出芙蓉,天然去雕饰。

(李白);

(2)接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

(晓出净慈寺送林子方--杨万里);

(3)荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。

(采莲曲---王昌龄)

《望岳》唐朝杜甫(重点)岱宗夫如何?

齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

⒈远眺泰山的诗句:

岱宗夫如何?

⒉近望泰山的诗句:

⒊细看泰山的诗句:

⒋望岳产生登岳的句子:

⒌表现诗人胸怀崇高理想的诗句:

6.包含一切有所作为的人都应具有不怕困难、敢于攀登绝顶,俯视一切的雄心和气概哲理的诗句是:

7.点明全诗主旨并表达作者远大的理想和抱负(有人生哲理)的诗句是:

8.全诗紧紧围绕诗题中的“望”字着笔,依次写了(远望、近望、凝望、展望)的情景,答:

以简劲的诗句写出了(泰山的雄伟气势),显示了诗人(蓬勃向上的朝气)。

9.颔联描写近望泰山所见的景物,其中“钟”“割”两字用得好,历来为人称道,请简要分析好在何处?

一个“钟”突出了泰山的神奇秀丽,将大自然写得似乎有了感情。

“割”字运用夸张写出了泰山的高峻绵长。

10.“会当凌绝顶,一览众山小”这是化用了孔子“登泰山而小天下”这一名言。

在这里写出了诗人怎样的一种精神和气概?

写出了诗人不怕艰险、勇攀高峰、俯视万物的雄心和壮志,显示出他坚韧不拔的性格和远大的政治抱负。

读来催人向上,显示出诗人蓬勃向上的朝气

《春望》唐朝杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

⒈借花鸟表达忧国忧民之情的诗句:

⒉作者思念家乡的诗句:

3.言明春望所见的诗句是:

国破山河在,城春草木深;

4.运用对比的手法,表达诗人忧国思家的诗句是:

5.“破”“深”写出了怎样凄惨的景象?

“破”描绘了国都被占,城池破败,残墙断壁的景象;

“深”描绘出了草木繁密而又荒芜,人民离散无人整治的景象,刻画了诗人痛苦的心情。

写出了国都沦陷、城池破败、残垣断壁、杂草丛生、人烟稀少的冷寂荒芜的景象。

6.杜甫诗有诗史之称,本诗折射出怎样的历史事件?

抒发了诗人怎样的思想感情?

安史之乱,表现了忧国思家、感时伤坏之情。

7.情景交融在颔联中得到了完美的体现,试加以赏析。

(可不背)

花鸟本是怡人之景,而诗人见之而泣,闻之愈悲,可见时局的不幸,这里诗人将悲情融于乐景,更加重了悲的抒情色彩。

8.“烽火连三月,家书抵万金”是千古传诵的名句,你知道为什么吗?

这两句真切地表现了战乱中人们思念亲人、盼望得到亲人消息的心情,能引起人们的共鸣。

“连三月”写战祸之长;

“抵万金”言家书难的。

9.末句“不胜簪”这一细节有怎样的作用?

强烈地表现了诗人忧国思亲之情。

★本诗的前四句写景,所写内容均统在一个"

恨"

字中;

后四句抒怀,一个"

搔"

的动作(细节)将一位白发稀疏、孤立于长安城头的老诗人形象刻画得栩栩如生。

1、《石壕吏》中表明老妇人被抓走的诗句是:

天明登前途,独与老翁别。

2、《石壕吏》中:

吏呼一何怒,妇啼一何苦两句渲染出了县吏的如狼似虎的蛮横气势,也表现了老妇人的凄苦、可怜。

3、表明老妇家遇不幸,亲子战死,揭露战争罪恶的语句:

一男附书至,二男新战死。

4、老妇口述生死,暗含凄苦无奈的语句:

存者且偷生,死者长已矣。

5、《石壕吏》中全篇的提纲是:

有吏夜捉人以下情节,都是从这里生发出来的。

6、《石壕吏》中极其概括,极其形象地写出了吏与妇尖锐矛盾的两句诗是:

吏呼一何怒,妇啼一何苦。

7、说明兵役之苛酷:

三男邺城戍。

8、说明战争之惨烈:

9、战争破坏之严重:

出入无完裙。

10、表现老妇丧子的悲痛和含悲度日:

11、官吏的强暴与老妇的悲苦形成了鲜明的对比的诗句是:

吏呼一何怒!

妇啼一何苦!

12、表明家无壮男,凄婉可怜的语句:

室中更无人,惟有乳下孙。

13、表明战争给家庭带来的不幸与困苦的语句:

有孙母未去,出入无完裙。

14、写老妇为保家庭,自请应役的语句:

老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

15、《石壕吏》写老妇为保家庭,自请应役的语句是:

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

16、能概括全诗内容的:

听妇前致词。

六、用自己的话概括回答:

1、怎样理解“有吏夜捉人”这一行径?

表现了官府“捉人”之事经常发生,百姓白天躲藏起来,狠毒的官府只好趁百姓入睡的黑夜来突然袭击。

表明当时社会的黑暗和官府征兵的无度。

2、本文表现了作者怎样的思想感情?

表现了作者对安史之乱中遭受苦难的人民的深切同情,表达了作者忧国忧民的崇高感情。

3、文中画线句表现了老妪什么心理?

表明她是一个什么样的人?

为保护家人,老妪甘愿牺牲自己。

既然差役紧急,就快点走,免得节外生一苦心落空。

善良、凄苦、机智、有胆略,强忍悲痛,保护家人。

4、《石壕吏》体裁是什么?

本文的中心人物是谁?

事件是什么?

叙事诗;

老妇人;

差役乘夜捉人,年迈的老妇被抓服役的事。

5、为什么差吏抓丁要利用夜间呢?

一表明官府捉人之事常有发生,人们白天躲藏或反抗无法捉到;

二是表明官吏捉人手段狠毒,在人们入睡的时候来个突然袭击。

6、《石壕吏》一文表达作者怎样的感情?

表达诗人对人民的同情。

7、“国破山河在,城春草木深”,渲染了一种