土木工程综合实验指导书101217gzs确定完整.docx

《土木工程综合实验指导书101217gzs确定完整.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土木工程综合实验指导书101217gzs确定完整.docx(46页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

土木工程综合实验指导书101217gzs确定完整

土木工程专业综合实验指导书

(建筑工程方向用)

建筑与土木工程学院实验中心

土木工程(房屋建筑方向)综合性教学试验目的和要求

1、教学试验的目的

土木工程专业是一门实用性很强的学科,其发展遵循着“理论—实践—理论—实践”的路线而成熟发展,要掌握这门学科,除有理论知识的武装外,还必须加强实践环节。

只有加强了实践环节,才能更加深化理论知识的学习,也才能学得深、学的透,掌握的更牢固。

结构教学试验,是土木工程实践环节的一个重要部分。

通过四个基本试验,达到以下目的:

(1)通过试验,应使同学们了解和初步掌握结构试验的要求及试验全过程,加强同学们的实践动手能力。

(2)通过对试验过程中出现的各种现象的观察,对试验结果的分析和理论计算的比较,可使同学们对所学的结构理论知识与感性认识更好地结合起来,巩固和深化所学的理论知识。

(3)通过试验,使同学们对结构试验所用仪器、仪表和设备有所了解,并初步掌握其使用原理,为今后从事土木工程专业的学习、科研、设计和施工打下坚实的基础。

2、试验注意事项及要求

为达预期目的,必须做好试验前的准备工作和试验后的分析,具体要求如下:

(1)预习有关的试验技术和结构设计理论,熟悉试验指导书内容,明确试验目的、要求、方法和步骤。

(2)对试验采用的仪表和设备的工作原理和安装调试方法都有一定的了解后才能使用。

(3)试验实践是培养学生动手能力的一个重要环节,因此,每个学生都必须亲自动手,分工协作,共同努力完成试验。

(4)试验过程中,要以科学的态度仔细观察和分析试验现象,如有异常现象,应及时报告指导老师。

(5)严格遵守实验室有关设备仪器使用的操作规程,按照使用要求使用试验用仪表及设备。

(6)及时整理试验数据,按时完成试验报告。

实验一静态电阻应变仪原理及桥路连接实验

实验二钢筋混凝土受弯构件正截面破坏试验

实验三建筑物动力特性測試

实验四简支钢桁架静载试验

实验一静态电阻应变仪原理及桥路连接实验

一、实验目的

1、熟悉静态电阻应变仪的操作规程;

2、掌握电阻应变仪单点测量方法;

3、学会电阻应变仪半桥及全桥接法。

4、测定等强度梁上下表面的应力,验证梁的弯曲理论。

二、实验仪器设备和工具

1、等强度梁实验台

2、CM-1L系列静态电阻应变仪

3、等强度梁(已粘贴好应变片)梁的高度h=5mm,弹性模量E=206GPa,泊松比μ=0.28

4、游标卡尺、钢板尺

三、实验原理和方法

将试件固定在实验台架上,梁在纯弯曲时,同一截面上表面产生压应变,下表面产生拉应变,上下表面产生的拉压应变绝对值相等。

计算公式如下:

式中:

P—梁上所加的载荷;L—载荷作用点到测试点的距离

E—弹性模量;b—测试点处梁的宽度;h—测试点处的厚度

在梁的上下表面分别粘贴上应变片R1、R2;如图1-1所示,当对梁施加载荷P时,梁产生弯曲变形,在内引起应力。

图1-1等强度梁外形图及布片图

四、实验步骤

1、开箱后将实验台搬出放到事先准备好的桌子上。

2、把实验台的调节腿拧到实验台上,然后调平。

3、将砝码托盘挂到加载杆上。

4、把砝码准备好放到砝码托盘旁边,准备就绪。

5、将仪器开关置开,预热10分钟,并检查该装置是否处于正常实验状态

6、将应变片按1/4桥路、1/2桥路或全桥,接至应变仪,灵敏度设置正确,具体参考应变仪说明书;如图1-2所示,等强度梁上五片分别为R1、R2、R3、R4、R5(又称为工作应变片)和补偿块上补偿应变片R在应变仪的测量电桥中接线方法不同,则组成的测量电桥也不同,通过本实验可进一步巩固对测量电桥基本特性的理解。

(a)(b)

(c)(b)

图1-2测量电桥

图1-2为测量电桥,通过导线和静态电阻应变仪相连,根据电桥基本特性,当测量电桥四臂均为应变片时,静态电阻应变仪的读数ε仪与各桥臂应变片的应变值

有下列关系:

(1-1)

式中

、

、

、

分别为相应为测量电桥上四臂电阻R1、R2、R3、R4所感受的应变值。

由式(1-1)可知,测量电桥具有两相邻臂桥电阻所感受的应变代数和相减、两相对桥臂电阻所感受的应变代数和相加的特性。

测量电桥有以下几种接线方法。

半桥接线与测量

A.单臂半桥接线法

单臂半桥接线法是用一个工作应变片和一个补偿应变片接成半桥。

取等强度梁

上任一片应变片作为工作应变片与一补偿应变片按图1-2(a)接成半桥,即为单臂

半桥接线法。

应变片R1接于桥路AB接线柱,温度补偿应变片R补接于BC接线柱,则构成半桥,如图1-2(a)。

另内半桥由应变仪内部两个无感绕线电阻构成。

应变仪读出的应变值为:

(1-2)

B、双臂半桥接线法

若取等强度梁上同一截面处的拉区和压区应变片R1和R2(或R3和R4),接于AB和BC接线柱,则构成双臂半桥接线,如图1-2(b),两电阻应变片既属工作片又互为补偿,应变仪读出应变值为:

(1-3)

又因ε1=-ε2,所以有:

(1-4)

全桥接线与测量

全桥接线有对臂全桥接线法和四臂全桥接线法,是用四个工作应变片(或补偿片)接成全桥。

A、对臂全桥接线法

如果梁上的拉区(或压区)应变片R1、R3接于桥路AB、CD接线柱,补偿应变片R补1、R补2接于BC、DA接线柱,构成全桥,如图1-2(c)。

应变仪读出应变值为:

(1-5)

因ε1=ε3,故有:

(1-6)

B、四臂全桥接线法

取等强度梁上应变片R1、R2、R3、R4按图1-2(d)接成全桥,即为全桥接法。

即梁上拉区应变片R1、R3仍接于AB和CD接线柱,而压区贴应变片R2、R4并接于BC和DA接线柱组成全桥,如图1-2(d)。

则应变仪读出应变值为:

(1-7)

因

,故有:

(1-8)

7、对每片应变片用零读法,预调平衡或记录下各应变片的初读数;

8、测量梁的宽度b和高度h、载荷作用点到测试点距离L及各应变片到中性层的距离yi。

9、拟定加载方案首先对应变片的读数进行清零。

然后分级加载,以每级1000g(≈10N),加至4000g(≈40N),记录各级载荷。

10、按实验要求接好线,调整好仪器,检查整个测试系统是否处于正常工作状态。

11、加载应轻拿轻放,然后分级等量加载,每增加一级载荷,待数值稳定后,依次记录各点电阻应变片的应变值

,直到最终载荷。

实验至少重复三次。

12、作完实验后,卸掉载荷,关闭电源,整理好所用仪器设备,清理实验现场,将所用仪器设备复员,实验资料交指导老师检查签字。

五、实验报告

1、分析在操作过程中发生的故障原因及排除方法。

2、测量梁的宽度b和高度h、载荷作用点到测试点距离L及各应变片到中性层的距离yi。

填入下表中。

表1-1

梁上应变片编号

项目

R1

R2

R3

R4

R5

测点处梁宽度b

测点处梁高度h

载荷作用点到测试点距离L

应变片到中性层的距离yi

3、按试验要求整理出各种测量数据,将实验结果填入表1-2,表1-3中。

并作应变仪按半桥和全桥接线测量的比较。

表1-2试验数据记录表

接法

半桥接法

(1)单补

半桥接法

(2)互补

砝码重量

(g)

次数

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

1

2

3

平均

表1-3试验数据记录表

接法

全桥接法

(1)单补

全桥接法

(2)互补

砝码重量

(g)

次序

0

1000

2000

3000

4000

0

1000

2000

3000

4000

1

2

3

平均

4、讨论不同桥路接法的优缺点和使用条件。

5、按试验等强度标准梁的参数和支承条件作出理论计算,填入下表,并分析计算值与实测值的差异原因。

表1-4

测点处应力值

R1

R2

R3

R4

实测值

理论值

实测/理论

实验二钢筋混凝土受弯构件正截面破坏试验

一、实验目的

1、直观认识钢筋混凝土简支梁在集中荷载作用下变形发展过程的三个工作阶段、正截面破坏过程及最终破坏特征。

3、测量受弯构件正截面的开裂荷载和极限承载力,验证梁正截面承载力计算公式。

3、测量钢筋混凝土受弯构件的挠度,并和计算值进行比较。

4、通过试验,验证梁正截面设计理论中的‘平截面假定’。

二、量测内容

1.量测各级荷载作用下试验梁的截面应变。

2.观察裂缝的出现,实测试验梁的开裂荷载。

3.量测试验梁各级荷载下裂缝的宽度和间距,记录试验梁破坏时裂缝的分布情况。

4.量测试验梁在各级荷载作用下的挠度。

5.观察试验梁的破坏形态,实测试验梁的破坏荷载。

三、试件设计

1、设计依据

《混凝土结构试验方法标准》GB50152-92;

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002。

2、试件设计

试件为一钢筋混凝土简支梁。

截面尺寸为120mm×250㎜,梁长2300mm,试验跨度为2000mm,混凝土等级为C30,主筋HRB335,箍筋、架立筋为HPB235,箍筋直径为8mm,架立筋直径为12mm,纵向受力钢筋的混凝土净保护层厚度为25mm。

试件分别设计为少筋梁、适筋梁和超筋梁,其尺寸及配筋分别如图2-1~图2-3所示。

为了得到实测混凝土立方强度,需与梁同时制作3组立方体标准试样,同样为了得到受拉钢筋的实测力学性能,受拉钢筋取3个试样(长500mm)。

根据材性试验将主要参数列入表2-1。

图2-1少筋试验梁配筋图

图2-2适筋试验梁配筋图

图2-3超筋试验梁配筋图

表2-1试验梁参数表

试件

类别

截面尺寸

混凝土

受拉钢筋

b

mm

h

mm

h0

mm

fcu

N/mm2

Ec

N/mm2

公称

直径

As

mm2

fy

N/mm2

t

N/mm2

Es

N/mm2

δ10

%

少筋梁

适筋梁

超筋梁

表中:

b—截面宽度;h—截面高度;ho—有效截面高度;fcu—砼立方体抗压强度

实测值;fc—砼轴心抗压强度;Ec—砼弹性模量;As—受拉区钢筋面积;fy—钢筋实测屈服强度;

t—钢筋实测抗拉强度;Es—钢筋弹性模量;δ10—钢筋延伸率。

(2-1)

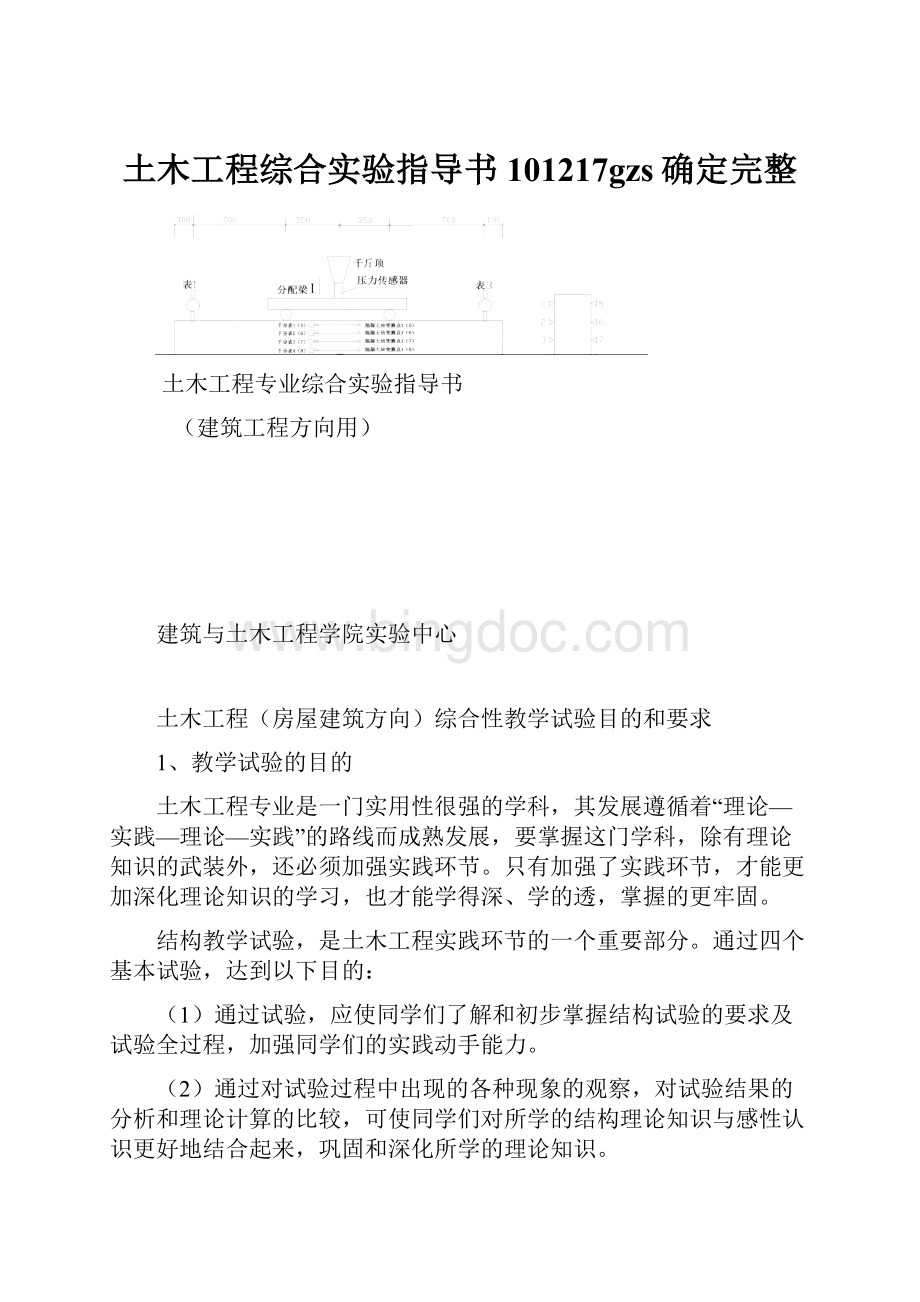

四、试验设备装置与测量仪器

试验设备装置:

试验反力刚架、支墩、支座、千斤顶、分配梁、荷载传感器、

量测仪器:

CM-1L系列电阻应变仪、千分表、百分表、读数放大镜及电筒、钢板尺、钢卷尺、应变仪等。

试验梁支承于支座上,支座支承于支墩上,通过千斤顶和分配梁施加荷载,千斤顶的反力由试验反力刚架承受,用荷载传感器和电阻应变仪量测荷载,用千分表量测试验梁纯弯段的截面应变,用百分表量测试验梁跨中挠度,用放大镜观察裂缝的出现,用读数放大镜量测裂缝宽度,用钢板尺及钢卷尺量测裂缝间距。

实验装置如图3-4所示

图2-4钢筋混凝土梁试验装置图

五、试验过程

在进行试验前应认真阅读本试验指导书,复习材料力学试验中的有关知识;了解各种测试设备和测试仪表的性能、原理、操作方法及使用时的注意事项。

试验按以下步骤进行:

1.由教师预先安装或在教师指导下由学生安装试验梁,布置安装试验仪表。

2.记录试验梁编号、量测并记录试验梁尺寸、记录试验梁配筋数量、所用材料的强度指标、千分表安装位置和标距以及经标定的电阻应变仪读数和荷载传感器的转换关系等有关数据,记录试件与加荷装置重量。

3.检查试验仪表并调整仪表初读数。

电阻应变仪预热至少15分钟再调零,注意应变仪灵敏系数指示值与电阻应变片灵敏系数应相同。

百分表、千分表要检查预压值是否正确,长短针指示位置应配合一致。

4.根据试验梁的截面尺寸、配筋数量和实测的材料基本力学性能值,按有关公式估算出裂弯矩

、破坏弯矩

,相应地计算出裂载荷2

、破坏荷载2

。

出裂弯矩

按公式(2-2)计算

(2-2)

其中:

为梁截面高度,当截面高度

时,取

,当截面高度

时,取

;

为混凝土抗拉强度标准值;

为换算截面受拉边缘的弹性抵抗矩。

5、确定承载力极限状态设计荷载。

根据混凝土、钢筋的设计强度,计算受弯承载力极限状态设计抵抗弯矩,并计算出相应的设计荷载2P。

6、首先进行预加载。

进行1-3次预加载,预荷载值取出裂荷载2

的30%。

预载时,测读数据,注意观察试件、加荷装置、仪表工作是否正常,然后卸去预荷载,排除故障,仪表重新调零或记录初读数。

应特别注意:

预载值中应包括试件的自重和加荷设备重量。

7.正式试验,分级加荷。

利用荷载传感器进行控制,取设计荷载的20%为第一级荷载,试件的自重和加荷设备重量等应作为第一级荷载的一部分;在接近出裂荷载时应加密,取设计荷载的5%为荷载增量;试件块破坏时,亦应适当加密。

每次都要读数。

开始加荷,每级荷载加到后,持荷约3-5分钟后读数。

在试验梁上发现第一条裂缝后,在试验梁表面对裂缝进行标记,记录裂缝出现前一级荷载下的电阻应变仪读数。

在每级加载后的间歇时间内,认真观察试验梁上原有裂缝的发展和新裂缝的出现等情况并进行标记,记录电阻应变仪、百分表和千分表读数。

8.继续加载,当所加荷载约为破坏荷载值的60%~70%时,用读数放大镜测读最大裂缝宽度和用直尺量测裂缝间距并记录。

9.加载至试验梁破坏,千分表及百分表梁破坏前拆除,防止损坏,抢时间记录电阻应变仪读数。

10.卸载。

记录试验梁破坏时裂缝的分布情况。

六、试验结果分析及试验报告

(一)试验基本情况及有关参数

用图、表说明自己所在小组试验梁的尺寸、配筋、混凝土和钢筋的力学性能、h0、加荷简图,梁正截面试验仪表布置图。

试件编号:

,制作日期:

,试验日期:

表2-2试验梁参数表

试件

类别

截面尺寸

混凝土

受拉钢筋

b

mm

h

mm

h0

mm

fcu

N/mm2

Ec

N/mm2

公称

直径

As

mm2

fy

N/mm2

t

N/mm2

Es

N/mm2

δ10

%

少筋梁

适筋梁

超筋梁

加荷简图:

加荷装置及梁自重:

梁正截面试验仪表布置图:

(二)试验分级加载值

试验前按从小到大的顺序计算好2P值的各级荷载值,每个数值减去梁自重和加荷装置的重量,即为千斤顶应加的每级荷载值。

试验机应加的荷载值=2P×荷载等级-

-加荷设备重量

表2-3

分类

加载方案

荷载等级

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

2P×荷载等级

试验机应加的荷载值

续表2-3

分类

加载方案

荷载等级

0.55

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.45

2P×荷载等级

试验机应加的荷载值

续表2-3

分类

加载方案

荷载等级

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

2P×荷载等级

试验机应加的荷载值

续表2-3

分类

加载方案

荷载等级

1.85

1.90

2.00

2P×荷载等级

试验机应加的荷载值

(三)、试验记录

1、电阻应变仪量测得到的受拉钢筋应变实测记录

表2-4电阻应变仪测定应变记录表(×10-6)

序

号

测点读数

荷载

1

2

3

4

平均值

读数

读数

读数

读数

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2、试验梁整体挠度测试记录

利用百分表测定梁整体挠度,数据记录填入表2-5。

表2-5百分表测定挠度记录表(单位:

mm)

序

号

荷

载

kN

百分表1

百分表2

百分表3

支座沉陷

跨中挠度

读数

差值

读数

差值

读数

差值

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

3、千分表记录表

表2-6千分表记录表(单位:

mm)

序

号

测点

读数

荷载

千分表1

千分表2

千分表3

千分表4

千分表5

千分表6

读数

差值

读数

差值

读数

差值

读数

差值

读数

差值

读数

差值

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

续表2-6千分表记录表(单位:

mm)

序

号

测点

读数

荷载

千分表7

千分表8

均值

均值

均值

均值

读数

差值

读数

差值

⒀

⒁

⒂

⒃

⒄

⒅

⒆

⒇

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18