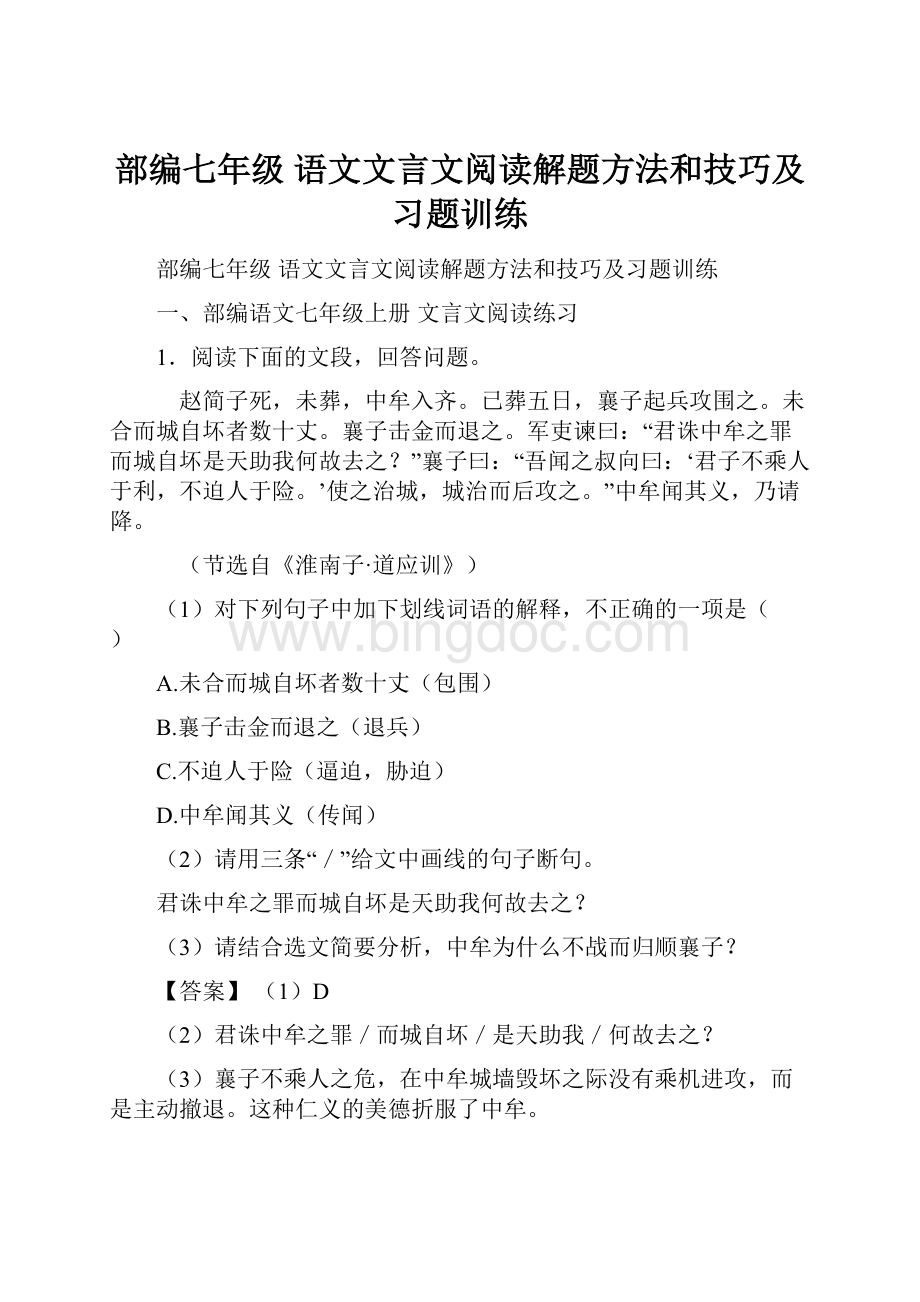

部编七年级 语文文言文阅读解题方法和技巧及习题训练Word下载.docx

《部编七年级 语文文言文阅读解题方法和技巧及习题训练Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编七年级 语文文言文阅读解题方法和技巧及习题训练Word下载.docx(39页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

⑶本题考查考生对文章的理解能力。

解答此题要求考生读懂文章,理解文章的内容,注意对关键语句的分析和理解,注意结合文章的中心内容及联系上下文进行分析,寻求答案。

【参考译文】

赵简子死后还没落葬,中牟的守将就叛变投靠齐国了。

赵襄子将父亲简子下葬料理停当后,第五天发兵征伐中牟城,但包围还没完全合拢,中牟城的城墙突然自行倒塌十来丈。

赵襄子下令鸣金收兵。

军吏们劝谏说:

“君王亲率兵马征讨中牟守将的罪行,城墙自行倒塌,这说明老天爷帮助我们去讨伐这些天理难容的罪人,为什么我们要撤退呢?

”赵襄子解释道:

“我听叔向说过:

‘君子不该在自己有利的形势下去欺凌别人,君子也不该在别人处于险境时去逼迫他。

’所以让他们将城墙修好后我们方开战进攻吧。

”中牟城内的守将听到赵襄子这番如此仁义的话后,便请求投降。

2.阅读文言文,回答问题。

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)解释下列划线词语在句子中的意思。

①诫子书________

②淫慢则不能励精________

③险躁则不能冶性________

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

②年与时驰,意与日去。

(3)下列对原文有关内容的分析理解,不正确的一项是(

A.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”说明了“淡泊”“宁静”是“明志”的前提。

B.全文的中心论点是:

静以修身,俭以养德。

C.文章以骈句为主,句式对称,整齐和谐,富有韵律美。

D.文章只概括了治学的经验,着重围绕一个“静”字加以论述,把失败归结为一个“躁”字,对比鲜明。

【答案】

(1)告诫、劝勉;

懈怠;

轻薄

(2)①不能内心恬淡,不慕名利,就没办法明确志向,不能宁静专一,就没办法达到远大目标。

②年纪随同时光而疾速逝去,意志随同岁月而消失。

(3)D

(1)涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境做出判断。

“诫”,告诫、劝勉;

“慢”,懈怠。

(2)要求学生一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,如判断句、倒装句(宾语前置、状语后置)、被动句、反问句等。

运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意义为辅。

重点字词:

“明”,明确;

“致”,达到;

“去”,消失。

(3)D项错误。

应改为:

文章概括了做人、治学的经验,着重围绕一个“静”字加以论述,把失败归结为一个“躁”字,对比鲜明。

故答案为:

⑴①告诫、劝勉;

②懈怠;

③轻薄

⑵①不能内心恬淡,不慕名利,就没办法明确志向,不能宁静专一,就没办法达到远大目标。

⑶D

【点评】⑴本题考查理解文言实词含义的能力。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;

能结合具体语境来准确辨析即可。

⑵本题考查重点句子的翻译。

翻译时要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。

注意重点字词以及常见句式的翻译,特别是文言特殊句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

⑶本题考查文章内容的理解,注意通读全文,把握文意,揣摩选项正误。

3.阅读下面两则文言文,完成后面小题。

(一)

陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中,日中不至,则是无信;

对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(《世说新语·

方正第五》)

(二)

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:

“此是君家果。

”儿应声答曰:

“未闻孔雀是夫子家禽。

”

【注】夫子,指对年长而学问好的人的尊称。

言语第二》)

(1)解释下列句子中划线的词语。

①太丘舍去________

②相委而去________

③下车引之________

④甚聪惠________

(2)下列选项中划线词意思相同的一项是(

A.去后乃至/乃呼儿出

B.相委而去/学而不思则罔

C.下车引之/学而时习之

D.为设果/为人谋而不忠乎

(3)翻译下面句子。

①君与家君期日中,日中不至,则是无信;

②孔指以示儿曰:

(4)结合材料,分析陈元方和杨氏子的相同之处。

【答案】

(1)离开;

舍弃;

拉,要和元方握手;

通“慧”,聪慧

(2)D

(3)①您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;

对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。

②孔君平指着杨梅对杨氏之子,并说:

这是你家的水果。

(4)聪慧;

能言善辩。

(1)本题中的“委”是古今异义词,“舍弃”;

“去”是古今异义词,“离开”的意思。

(2)A.选项中“乃”分别为“才”和“于是,就”;

B.选项中的“而”的意思分别为“表顺承”和“表转折”;

C.选项中的“之”分别是“代词,他(元方)”和“旧的知识”;

D.选项中的“为”都是“介词,给,替”的意思。

(3)①句中的“期(约定)、日中(中午)、至(到)、信(信用)、礼(礼貌)”几个词是赋分点;

②句中的“指(用手指着)、示儿(让孩子看)、此(这)”几个词是赋分点,同时这是个省略句,翻译时要补充省略的内容。

(4)从文中看,陈元方和杨氏子两人都机智聪慧,能言善辩。

元方面对父亲友人的指责,不卑不亢地指出友人不讲信用且没有礼貌,用言语维护了父亲的尊严;

杨氏子面对父亲友人的玩笑话,反应机敏,立即将“孔雀”与“孔家的禽鸟”联系在一起回敬了客人。

据此理解作答。

⑴离开;

⑵D

⑶①您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;

⑷聪慧;

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累,注意对文言词语的特殊语法如一词多义、词类活用、通假字、古今异义等的掌握。

⑵本题考查考生对文言虚词的理解和辨析的能力。

解答此题要求考生在平时要掌握常见的虚词的意思和用法,结合具体句子的意思进行理解。

⑶本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑷本题考查考生对文中内容、人物形象的理解和分析,要求考生读懂文章,理解文章的内容,注意文中对人描写的语句和事例,进行概括归纳。

【附参考译文】

(一)陈太丘和朋友相约出行,约定在中午。

过了中午还没到,陈太丘不再等候就离开了。

离开后朋友才到。

元方当时年七岁,在门外玩耍。

朋友问元方:

“你的父亲在吗?

”(元方)回答道:

“等了您很久您却还没有到,现在已经离开了.”朋友便生气地说道:

“真不是君子啊!

和别人相约出行,却丢下别人自己走。

”元方说:

“您与我父亲约在正午.您没到,这是不讲信用(的表现);

对孩子骂他父亲,这是没礼貌(的表现)。

”朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。

(二)在梁国,有一户姓杨的人家,家里有一个九岁的儿子,非常聪明。

有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来.孩子给孔君平端来了水果,其中有一些杨梅。

孔君平指着杨梅给孩子看,说:

“这是你家的水果。

”孩子马上回答:

“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。

4.阅读下面文言文,完成下列小题。

小时了了,大未必佳

孔文举①年十岁,随父到洛。

时李元礼有盛名,为司隶校尉。

诣②门者,皆俊才清称③及中表④亲戚,乃通。

文举至门,谓吏曰我是李府君亲既通前坐。

元礼问曰:

“君与仆⑤有何亲?

”对曰:

“昔先君仲尼与君先人伯阳有师资之尊。

是仆与君亦世为通好也。

”元礼及宾客莫不奇之。

太中大夫陈韪(wěi)后至,人以其语语之,韪曰:

“小时了了⑥,大未必佳。

”文举曰:

“想君小时,必当了了。

”韪大踧踖⑦。

(选自《世说新语》)

【注】①孔文举:

孔融。

②诣:

前往,到。

③清称:

有清高的名称。

④中表:

古代父亲姐妹的儿女为外表,母亲兄弟姐妹的儿女为内表,合称中表。

⑤仆:

自谦。

⑥了了:

聪明,有智慧。

⑦踧踖(cù

jí

):

局促不安。

(1)解释下列句子中划线的词。

①乃通________

②元礼及宾客莫不奇之________

(2)请用三条“/”为文中画线句子断句。

谓吏曰我是李府君亲既通前坐。

(3)孔融采用什么方式来辩驳陈韪的?

【答案】

(1)才;

感到奇怪,以……为奇

(2)谓吏曰/我是李府君亲/既通/前坐。

(3)“以其人之道还治其人之身”或“以子之矛攻子之盾”或“以牙还牙”。

(1)①句意为:

才通报。

乃:

才。

②句意为:

李膺和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。

奇:

感到奇怪,以…为奇。

(2)这句话意思是:

对看门的官吏说:

“我是李膺的亲戚。

”据此断句为:

谓吏曰/我是李府君亲/既通/前坐。

(3)解答时,需要通晓全文大意,理解相关语句。

孔文举用陈韪的逻辑来反驳陈韪,讽刺他现在没出息,这是以子之矛攻子之盾。

⑴才;

感到奇怪,以……为奇;

⑵谓吏曰/我是李府君亲/既通/前坐;

⑶“以其人之道还治其人之身”或“以子之矛攻子之盾”或“以牙还牙”。

【点评】⑴作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

学生一要注重平时的积累,结合所学课文语境积累常用的实词的意思和所运用的具体语境以及所属词性或语法功能;

二要关注所做试题选文的语境,以及所给比较选项的语境,在具体语境下理解比较,即可得出答案;

⑵本题考查学生给文言文断句的能力。

文言文断句首先要读懂句子的意思,根据句子的意思可以准确断句。

句子意思读不懂的时候,也可根据虚词、对话、修辞、句子结构成分、文言文固定格式、习惯句式等断句;

⑶本题考查的是对文本内容的理解与分析能力。

解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,结合相关的语句即可解答。

【附参考译文】

孔融十岁的时候,跟随父亲到洛阳。

那时李膺名气很大,担任司隶校尉的职务。

到他家去的人,都是些才智出众的人、有名誉的人以及自己的亲戚才去通报。

孔融到了他家门前,对看门的官吏说:

”通报了以后,上前坐下来。

李膺问:

“您和我有什么亲戚关系?

”孔融回答说:

“从前我的祖先孔子曾经拜您的祖先老子为师,所以我和您是世代通好。

”李膺和他的那些宾客没有不对他的话感到惊奇的。

太中大夫陈韪后来才到,别人就把孔融说的话告诉给他听,陈韪说:

“小的时候很聪明,长大了未必很有才华。

”孔融说:

“我猜想您小的时候一定很聪明吧。

”陈韪听了局促不安。

5.阅读文言文,回答问题。

狼

蒲松龄

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣。

而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

(1)解释下列划线字在文中的意思。

①止有剩骨

止:

________

②而两狼之并驱如

驱:

③一狼洞其中

洞:

④屠自后断其股

股:

(2)用现代汉语翻译言语中画线的句子。

①一狼径去,其一犬坐于前。

②乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

(3)理解填空。

①本文篇幅短小,结构紧凑,情节曲折,通过屠户“(遇狼)——________——(御狼)——________”来展开双方的矛盾和斗争。

②文中表明作者看法的句子是“________”。

【答案】

(1)通“只”(或:

只;

仅);

追赶;

打洞;

大腿

(2)①一只狼径直走开,另一只狼像狗似的蹲坐在前面。

②才明白前面的狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌方的。

(3)惧狼;

杀狼;

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳

(1)此题都是古今异义词,如“洞”:

打洞。

所以千万不要以今释古。

理解好上下文内容是作答的关键。

(2)本题注意下列字词的翻译,如“去”:

离开。

“犬”:

像狗似的。

“盖”:

原来。

还有“其一犬坐于前”介宾短语后置句(状语后置句)的翻译。

(3)①文言文情节的概括。

要想捕捉文章信息,就得首先理解全文,扫清文字障碍,疏通文意,读懂内容,这是归纳概括的前提和基础。

要依照题干所示情节的概括方式概括出其它情节。

如可分别概括为“惧狼”和“杀狼”。

②在准确理解词意、句意、段意的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取重要信息。

如文中表明作者看法的句子可提取“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳”作为答案。

⑴通“只”(或:

大腿;

⑵①一只狼径直走开,另一只狼像狗似的蹲坐在前面。

②才明白前面的狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌方的;

⑶惧狼;

⑵本题考查翻译语句的能力,答题时应注意,翻译一直译为主,意译为辅,直译落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺们还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语;

⑶本道题考查学生对语句衔接的判断能力,要注意理清内在的逻辑关系。

一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。

路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。

一只狼得到骨头停下了。

另一只狼仍然跟着他。

屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。

骨头已经扔完了。

但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。

屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。

屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的)。

屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。

两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。

时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。

屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。

屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。

身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。

屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。

屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?

只给人们增加笑料罢了。

6.阅读下面的文言文,完成下列小题。

钟毓、钟会①少有令誉,年十三,魏文帝闻之,语其父钟繇(yá

o)②曰:

“可令二子来!

”于是敕见。

毓面有汗,帝曰:

“卿面何以汗?

”毓对曰:

“A

。

”复问会:

“卿何以不汗?

“B

【注】①钟毓:

魏国车骑将军。

钟会:

魏国大将军,后平蜀。

②钟繇:

三国时魏国相国。

(1)“钟毓、钟会少有令誉”中“令”解释,与下列哪一个选项的加下划线词意思是相同的(

A.可令二子来

B.魏文侯时,西门豹为邺令

C.三令五申

D.巧言令色

(2)用现代汉语写出下面句子的意思。

复问会曰:

(3)①根据语境,将(甲)“战战栗栗,汗不敢出”与(乙)“战战惶惶,汗出如浆”两句的序号分别填入文中A、B两处。

②结合文章内容说说两兄弟中你更欣赏谁,为什么?

(4)本文选自《世说新语》,你猜测本文应编入《世说新语》中的哪一类?

(

A.德行

B.言语

C.方正

D.雅量

(2)(魏文帝)又问钟会说:

“你为什么不出汗?

(3)①A【乙】

B【甲】

②【示例1】我更喜欢钟毓。

他见到魏文帝“战战惶惶,汗出如浆”,这是紧张的表现,但也是人之常情,他能如实地说明自己流汗的原因,这是老实、守规矩的表现。

而钟会回答魏文帝的话明显是找说辞,抖机灵,明显是刻意讨巧、耍滑头。

【示例2】我更喜欢钟会。

他见到魏文帝却并不慌张,在魏文帝问话时能灵活应答,既解释了自己不出汗的原因,又体现了魏文帝的威严,及自己对他的敬重,相当机智。

而相比之下钟毓的流汗的表现则显得过于胆小与紧张,老实有余,灵活不足。

(4)B

(1)作答本题时,首先要把握“令”的基本用法,然后结合语境来分析。

例句和D项中的“令”,意思都是“美好”;

A项中的“令”,意为“让,使”;

B项中的“令”,意为“县令”;

C项中的“令”,意为“命令”。

(2)此句中的得分点有:

复,又;

卿,你;

何以,为什么;

汗,出汗。

(3)①理解句意,结合上下文回答。

”是问出汗的原因,故A处应填“战战惶惶,汗出如浆”;

“卿何以不汗?

”是问不出汗的原因,故应填“战战栗栗,汗不敢出”。

②本题要结合二人的性格特点回答。

先根据对两人的语言描写分析其性格。

两人各有优缺点,要辩证地分析。

“战战惶惶,汗出如浆”表现出钟毓的老实、守规矩,因为他能如实表达自己出汗的原因。

但是他的紧张体现出他的胆小、过于拘谨、不够灵活;

“战战栗栗,汗不敢出”表现出钟会头脑灵活、机智,在解释自己不出汗的原因的同时,还维护了魏文帝的威严。

但是也体现出其过于讨巧、耍滑头、抖机灵的性格。

对比两人的优缺点,选取一人作答。

(4)本文以塑造人物性格为主,而人物的性格特点是通过人物的语言表现出来的。

而且也并没有表现出德行、方正、雅量的意旨。

故选B。

⑴D;

⑵(魏文帝)又问钟会说:

”;

⑶①A【乙】

B【甲】

②【示例1】我更喜欢钟毓。

【示例2】我更喜欢钟会。

⑷B。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义,文言词语的用法和含义是中考的常考题,一词多义现象在文言文中相当常见,有些词所包含的意义不只一个,在不同的语言环境中表示不同的意思;

⑶解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相关的语句即可。

答题时应注意,准确把握文章大意,然后锁定目标句。

既可作答。

⑷解答本题首先要明白本文刻画人物使用的描写方法,根据描写方法即可做出选择。

钟毓、钟会在少年时期就有美好的声誉。

十三岁时,魏文帝曹丕听说这两个孩子的聪慧名声,就对他们的父亲钟繇说:

“可以叫这两个孩子来见我。

”于是奉旨进见。

钟毓脸上冒有汗水,魏文帝问:

“你脸上为什么出汗呢?

”钟毓回答:

“由于恐惧慌张、害怕得发抖,所以汗水像水浆一样流出。

”文帝又问钟会:

“你脸上为什么不出汗?

”钟会回答:

“由于恐惧战栗,害怕得发抖,所以汗水也不敢冒出。

7.阅读下面的文言文,完成下列小题。

(甲)陈太丘与友期行,期日中。

”友人便怒曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(乙)天地为大矣,不诚则不能化万物;

圣人为知①矣,不诚则不能化万民。

(节选自《荀子·

不苟》)

(注释)①知:

同“智”,智慧,聪明。

(1)解释下列画线词在文中的意思。

②友人惭________

④元方入门不顾________

⑤不诚则不能化万物________

(2)把下面的句子翻译成现代汉语。

①非人哉!

②圣人为知矣,不诚则不能化万民。

(3)(甲)文段