届高三历史一轮复习课时规范训练第121单元物质生活与习俗的变迁通用综合版.docx

《届高三历史一轮复习课时规范训练第121单元物质生活与习俗的变迁通用综合版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高三历史一轮复习课时规范训练第121单元物质生活与习俗的变迁通用综合版.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

届高三历史一轮复习课时规范训练第121单元物质生活与习俗的变迁通用综合版

一、选择题

1.(山东省枣庄市三校2015届高三期中,10)19世纪60年代以后,上海逐渐形成了以汉字注音为特点的洋泾浜英语。

“来是康姆去是够”(come,go),“好度由途叙阔情”(howdoyoudo)等,据此说明这一时期上海社会生活发生的变化包括( )

①英语开始在当地流传 ②生活方式受到西方的影响 ③引进了第一次工业革命的成果 ④西方饮食文化进入上海

A.①② B.③④

C.①③D.②④

解析:

根据所学,鸦片战争以后,随着西方文化的侵入,中国传统文化开始受到冲击。

西装、西餐、欧式建筑以及轮船、汽车改变着中国人的衣食住行。

外来文化的冲击和社会政局的更替,使中国的民俗风情发生了巨大变化。

本则材料下反映了英语开始在上海流行;中国人的生活方式受到西方的影响。

答案:

A

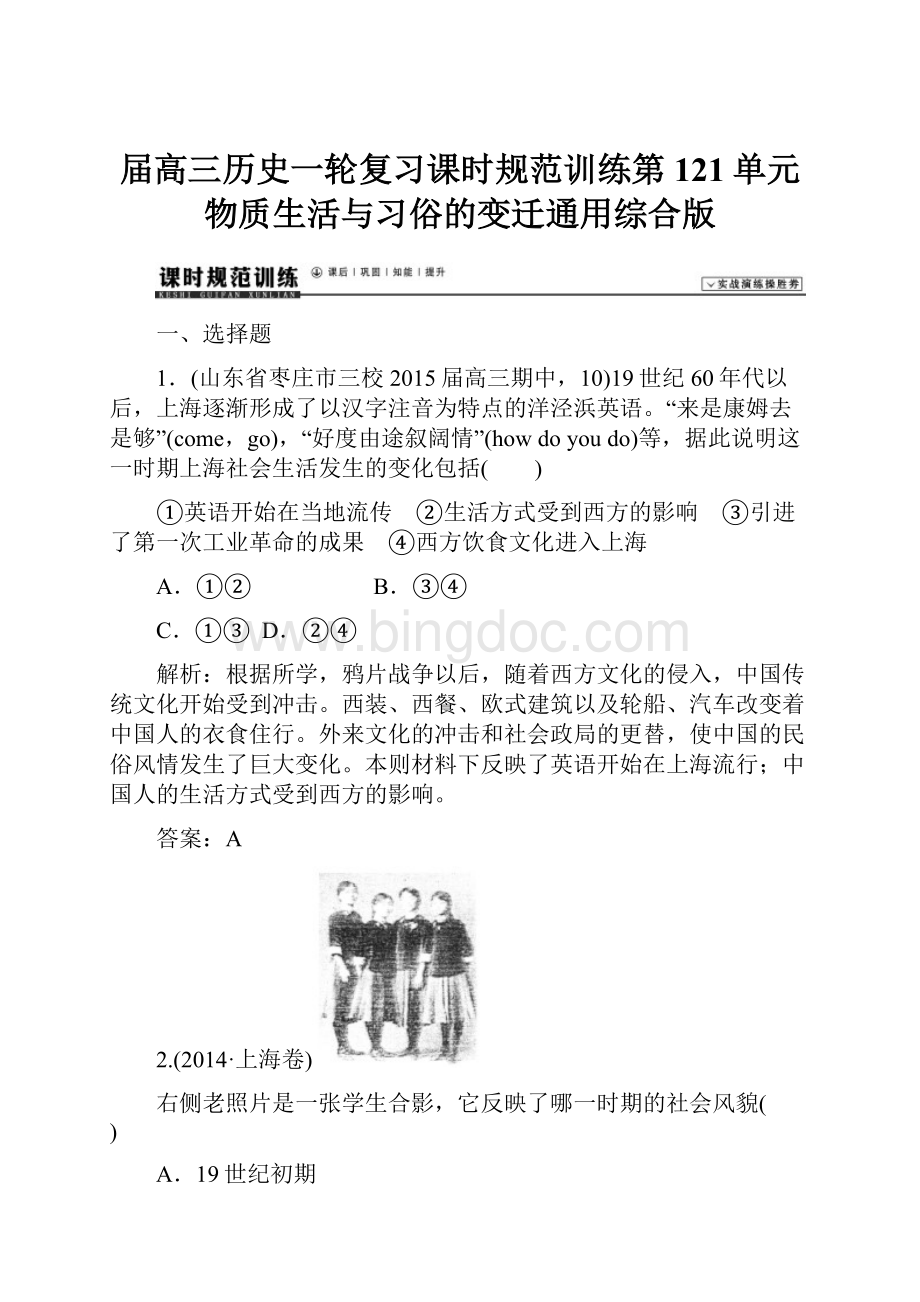

2.(2014·上海卷)

右侧老照片是一张学生合影,它反映了哪一时期的社会风貌( )

A.19世纪初期

B.19世纪中期

C.20世纪初期

D.20世纪后期

解析:

选C。

19世纪中期前,中国尚是典型的男权社会,传统的男尊女卑思想根深蒂固,且当时照相技术尚未发明,故A、B两项与史实不符;从老照片中人物的服饰、表情、黑白照本身均可判断是民国时期(20世纪初)排除D项,答案选C。

答案:

C

3.(2015·德州高三质检)梁实秋在《过年》一文中曾回忆道,早在民国建立前一两年,家中除岁方式已然做了“维新”。

“我不再奉派出去挨门磕头拜年。

我从此不再是磕头虫儿。

”促使春节习俗变化的主要原因是( )

A.辛亥革命使民主共和观念深入人心

B.西方民主思潮的影响

C.民国政府移风易俗,废除陋习

D.新文化运动的影响

解析:

注意时间“民国建立前一两年”,A、C、D都是民国建立后。

答案:

B

4.(湖北省天门中学2015届高三期中,6)张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:

“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。

”材料说明当时( )

A.西餐馆服务周到、营养卫生

B.西餐已成为中华饮食文化的主流

C.西餐馆主要分布在沿海通商口岸

D.西餐已由通商口岸进入内地

解析:

根据材料提供的时间和地点及反映的内容——西餐,经分析可以判断正确选项为C。

答案:

C

5.(2014·江苏卷)下面漫画《发辫之将来》从本质上表明,当时社会上一部分人( )

A.盲目崇尚西洋风尚 B.刻意保存传统精华

C.旧有观念根深蒂固D.主动破除国人陋俗

解析:

选C。

解答本题的关键是准确理解漫画的含义。

漫画显示,图中人物剪掉一段辫子是“崇尚西法”,留下一段辫子是“保存国粹”。

从当时的世界潮流看,保留辫子属于守旧,落后于世界潮流,因此这反映了当时社会上一部分人旧有观念根深蒂固,故C项正确,D项错误;从留下一段辫子是“保存国粹”可知A项错误;留辫子是专制的产物且不符合世界潮流,故B项错误。

答案:

C

6.1912年3月,南京临时政府令:

“查前清官厅,视官之高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体。

……光复以后,闻中央地方各官厅,漫不加察,仍沿旧称,殊为共和政体之玷。

”有研究者发现,同年6月《申报》载:

“公堂会审之时,(被告)就口口声声以老爷、大人相称,裁判官亦直受不辞”。

上述材料最宜作为下列哪一观点的论据?

( )

A.作为“受之者”的裁判官沿用前清审判制度

B.作为“施之者”的被告不知民国政体之变

C.作为“受之者”的裁判官有意玷污平等制度

D.作为“施之者”的被告等级观念根深蒂固

解析:

本题考查考生理解材料的能力,回答本题前要理解辛亥革命期间南京临时政府颁布的社会习俗方面的法令,在此基础上可判断答案为D项,排除A项中“沿用”、B项中“不知”和C项中的“有意”。

答案:

D

7.(山东省聊城实验中学2015届高三月考,35)鸦片战争以后,中西合璧成为中国居室建筑的典型特征,以下最能体现这一特征的建筑是( )

解析:

A为北京传统的四合院;B为西式教堂建筑;C为中西合璧的里弄住宅;D为现代高层建筑。

答案:

C

8.(2014·北京卷)下图是民国时期描绘北京社会生活的风俗画。

画中最能反映近代社会生活变革的有( )

①墙上画作的风格 ②人物的发型 ③照明手段 ④饮食方式

A.①②B.②③

C.③④D.①④

解析:

依据图片中风俗画中一些人物已经剪去发辫,反映出辛亥革命对民众发型的影响。

故②正确;风俗画中已经开始利用电灯照明,反映出西方第二次工业革命推动中国照明手段的变革,故③正确,由此选择B项符合题意。

答案:

B

9.(2015·韶关联考)自来水在近代上海引进时,出现“水有毒质,饮之有毒,相戒不用”的现象,其反映出( )

A.中外矛盾尖锐对立B.城市设施普遍完善

C.生活用水受到污染D.工业文明受到抵制

解析:

本题考查问题分析。

关键信息:

“在近代上海引进时”,说明新工业文明刚进来,就出现污染有毒质是不符合逻辑的;“反映出”考查的事件本质——中西文化冲突,综合分析说明了西方文明刚进来时受到旧势力的抵制。

答案:

D

10.(2015·芜湖一中月考)旗袍源于满族妇女服装。

20世纪20年代初,流行于上海等地社会上层妇女。

当时有人撰文指出:

“近来上海女界旗袍盛行,……惟旗袍之名,若有宗社党(清朝贵族组成的秘密团体)之臭味……故我以为袍可着,唯不可以以旗名。

无以,其改称为暖袍乎!

”对以上言论理解正确的是()

①具有狭隘的民族主义色彩②民主共和观念传播

③文明开化之风流行④新旧观念激烈碰撞

A.①②③B.②③④

C.①③④D.①②④

解析:

在题干信息中,“旗”暗指清朝贵族。

“不可以以旗名”,体现的是一种狭隘的民族观,①正确;旗袍是中西合璧的产物,故③正确;由其狭隘的民族观说明在当时新旧思想激烈碰撞,④正确;②在材料中无从体现。

答案:

C

11.(济宁市2014届高三质检,22)观察下图,图片内容反映出当时我国( )

A.物质供应较为紧张

B.与苏联的关系更为密切

C.女性缺乏审美情趣

D.社会生活带有政治色彩

解析:

考查学生的观察能力和信息提取能力。

从图片可以看到“革命友谊”四个字,明显带有政治色彩,手中拿着红宝书,也说明我国当时社会生活具有政治色彩。

答案:

D

12.(山东省泰安市2015届高三期中,18)下表是对上海、哈尔滨两地居民择偶标准的调查统计,对此解读不正确的是( )

上海、哈尔滨不同年代择偶标准差异表 单位:

%

项目

年代

1948

~1966

1967

~1976

1977

~1986

1987

~1996

家庭出身、

社会关系

26.6

28.8

12.66

15.6

本人成份、

政治面貌

30.5

23.5

15.5

13.9

学历

10.6

11.7

12.6

25.3

A.计划经济时代更注重家庭出身和本人政治面貌

B.改革开放以来人们更注重个人能力和文化水平

C.婚姻观念很大程度上受社会政治和经济影响

D.新中国成立后西方思想文化深深影响婚姻习俗

解析:

D项不符合事实。

新中国成立后婚姻观念很大程度上受社会政治和经济影响。

其他选项符合题意和事实。

答案:

D

二、非选择题

13.(2014·山东卷)某历史兴趣小组以“20世纪初中国的社会发展与女性解放”为课题开展研究性学习,在研究过程中使用了以下材料,得出了相关结论。

材料

甲:

下图为兴趣小组根据汪玢玲《中国婚姻史》中统计的历代节妇烈女人数绘制的柱状图。

乙:

摘编自董天野等根据巴金小说《家》绘制的同名连环画中的一组画面。

画面中的故事发生在1919年前后,主人公是封建大家庭高府的三公子觉慧和丫环鸣凤。

丙:

摘编自1919年末长沙《大公报》的一则报道。

李欣淑幼年时,父为其订了亲,未婚夫不幸去世,父母准备叫她守“望门寡”。

李欣淑在女校念过书,不满这种包办婚姻,因而反抗出走,到北京工读。

她说:

“我于今决计尊重我个人的人格,积极的和环境奋斗,向光明的人生大路前进。

”

结论

①20世纪初的中国社会新旧交织,保守与进步共存。

②社会进步是女性解放的重要前提。

(1)研究该课题时,兴趣小组为什么要搜集、研究材料甲?

(2)据材料乙、丙,概括指出兴趣小组得出结论①的依据(举一例说明即可)。

(3)使用材料乙、丙进行课题研究时,兴趣小组应该优先选择哪则材料?

说明理由。

(4)据材料丙并结合20世纪初中国社会的发展,对结论②加以阐述。

答案:

(1)材料甲反映出历代统治者特别是明清统治者都重视对节妇烈女的宣传褒扬,从一个侧面反映了古代中国妇女受礼教压迫的状况;研究材料甲能够了解古代妇女的社会地位及其成因,为探讨20世纪初中国妇女地位的变化提供比较研究的视角。

(2)考生作答时应结合具体事实进行概括归纳,准确说明事实与结论①的关系。

举一例说明即可。

如:

觉慧反对鸣凤叫自己少爷,希望娶鸣凤为妻等,反映出当时出现了自由平等的新思想,是社会进步的表现;李欣淑的父母包办其婚姻等,说明当时封建礼教根深蒂固,反映出人们的守旧和社会的保守。

(3)材料丙。

材料丙是当时的新闻报道,相对较为真实,史料价值较高;材料乙是文学作品,在一定程度上反映了社会现实,但有艺术加工成分,使用时应与其他史料印证。

(4)李欣淑接受新式教育、反对包办婚姻及与封建家庭的斗争等行为是20世纪初中国女性解放的缩影。

20世纪初的中国社会正发生着深刻变化。

经济上,中国民族资本主义经济发展,为反封建斗争和社会进步奠定了物质基础,让更多妇女可以走出家庭并实现经济独立。

政治上,辛亥革命推翻了君主专制制度,民主共和观念深入人心。

南京临时政府颁布的一系列改革措施,在一定程度上传播了新观念、新思想,促进了女性解放。

文化上,新式教育的发展,新文化运动和五四运动对民主、科学的弘扬,为女性解放提供了思想动力。

上述史实表明,反对专制制度,追求民主、自由和进步成为时代主题,这一切为女性解放创造了良好的社会前提条件。

14.(濮阳市2015届高三第一次模拟,28)阅读下列材料,回答问题。

材料一 不同年代的择偶标准差异 单位:

%

项目

年代

1948~1966

1967~1976

1977~1986

1987~1996

家庭出身、

社会关系

26.6

28.8

12.66

15.6

本人成份、

政治面貌

30.5

23.5

15.5

13.9

学历

10.6

11.7

12.6

25.3

样本资料来自1996年在上海、哈尔滨对55岁以下的已婚男性及其配偶为调查对象(共3200名)的入户访问

——徐安琪:

《择偶标准:

五十年变迁及其原因分析》

材料二 “解放前结婚要办嫁妆、坐花轿、请吹鼓手,这在新中国都被当成是封建迷信的资本主义的旧观念、旧风俗,要破除,要树立社会主义共产主义的新思想、新风俗。

早在50年代,大摆结婚宴席被批评为浪费、不经济。

……1964年后人们继续提倡简单节约的婚礼,用新的结婚仪式取代旧的习俗,新娘不再用轿子迎娶,也不再穿红色的嫁衣,亲威、朋友,同事参加的茶聚取代了婚宴,在茶会上生产队的干部讲话,新郎、新娘讲述相互结识的经过。

新郎新娘不是在‘天地桌’前,而是在毛主席像前向父母、亲戚朋友鞠躬行礼。

”

——罗梅君(德):

《北京的生育婚姻和丧葬》

(1)概括材料一中择偶标准变化的趋势。

(2)材料二中婚姻习俗在解放前后发生了哪些具体变化?

依据材料概括这种变化的原因。

(3)根据材料和所学知识,如何认识上述择偶标准和婚姻习俗变迁所产生的积极作用。

答案:

(1)1977年后对家庭出身、社会关系的关注度比1976年前呈总体下降趋势,但略有波动;本人成分、政治面貌关注度持续下降;学历关注度持续上升。

(2)解放前结婚办嫁妆、坐花轿等;茶聚取代了婚宴;新郎新娘不是在‘天地桌’前,而是在毛主席像前鞠躬行礼。

新中国对旧观念、旧风俗的批判;社会主义共产主义的新思想、新风俗的传播;社会对消费、不经济习俗的批评;对毛主席的崇拜。

(3)择偶标准的变迁有利于减少政治生活对婚姻的严重影响,促进平等观念和重视教育风气的形成;(答出两点即可)婚姻习俗的变迁有利于冲击传统观念,形成删繁就简的婚俗和勤俭节约的风尚。

(答出2点即可)。