八年级物理上册实验教案.docx

《八年级物理上册实验教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级物理上册实验教案.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

八年级物理上册实验教案

八年级物理上册实验教案

年第一学期

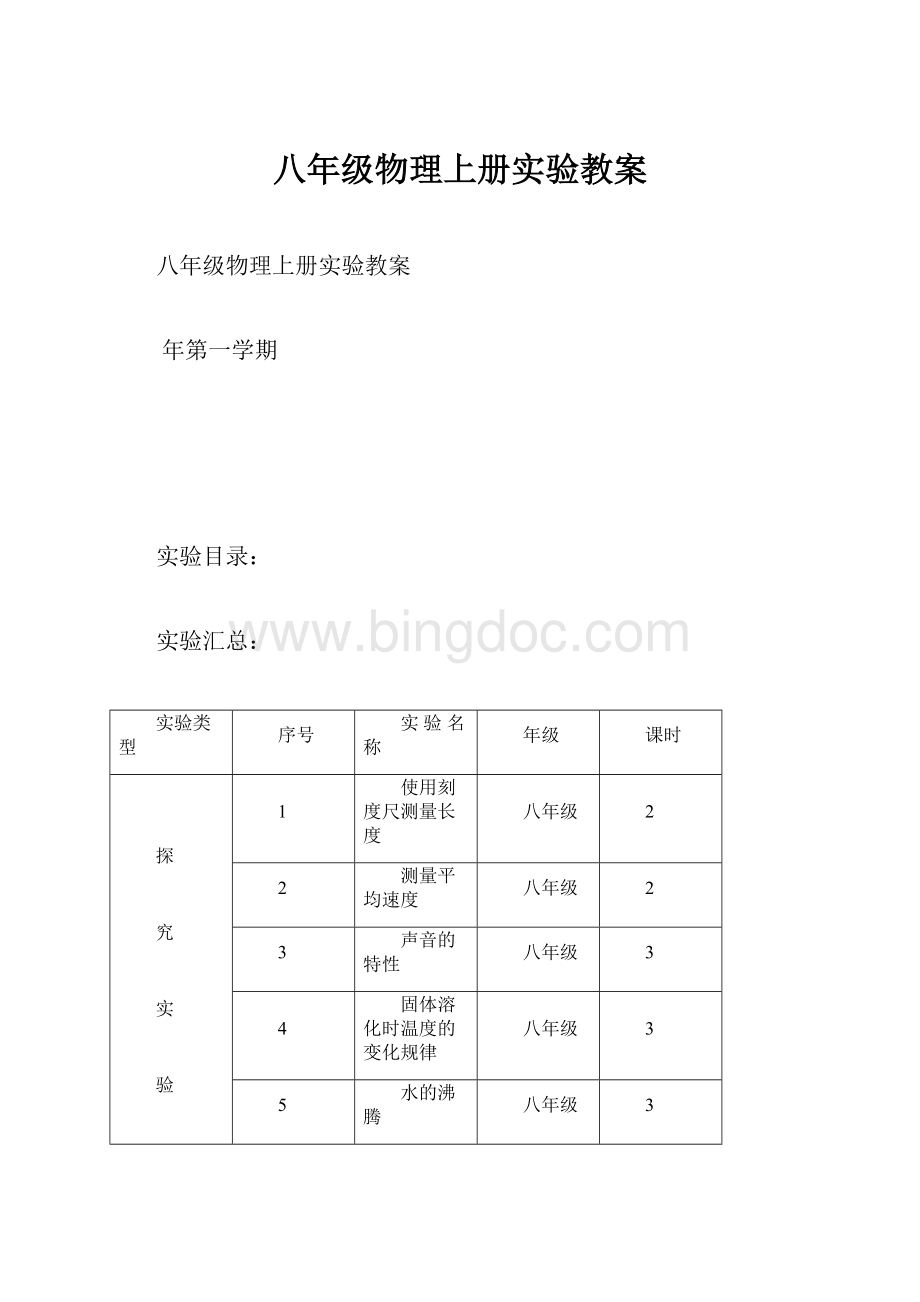

实验目录:

实验汇总:

实验类型

序号

实验名称

年级

课时

探

究

实

验

1

使用刻度尺测量长度

八年级

2

2

测量平均速度

八年级

2

3

声音的特性

八年级

3

4

固体溶化时温度的变化规律

八年级

3

5

水的沸腾

八年级

3

6

光反射时的规律

八年级

2

7

平面镜成像的特点

八年级

3

8

凸透镜成像的规律

八年级

3

9

测量物质的密度

八年级

3

实验一、使用刻度尺测量长度

【提出问题】

1、怎样测量课本的长、宽、厚度?

2、如何测硬币的直径?

周长?

3、如何测细金属丝的直径?

【设计实验】

1、积累法:

测课本的厚度(微小长度不便直接测量,先测出N张纸的总厚度或N匝金属丝的直径为D,再计算每一张纸的厚度或单根金属丝的直径为d=D/N。

)

2、替代法:

测硬币的直径,如图21-1所示。

3、测细金属丝的直径,如图21-2所示。

(微小长度不便直接测量,先测出N匝金属丝的长度为L,再计算单根金属丝的直径为D=L/N。

)

所需器材:

刻度尺、作业本、物理课本、细铜丝、硬币、三角板、纸条、针

【进行实验】

1、测量课本的长、宽、厚度

课本的长(cm)

课本的宽(cm)

课本的厚(cm)

2、测硬币的直径(画示意图如21-1所示)

测得:

1角硬币直径为;5分硬币直径为。

3、测细铜丝的直径

实验次数

1

2

3

线圈长度

L1=

L2=

L3=

线圈圈数

N1=

N2=

N3=

铜丝直径

D1=

D2=

D3=

平均值

【评估与交流】

如何正确使用刻度尺?

(1)使用刻度尺前要注意观察它的量程、分度值和零刻度线是否磨损。

(2)用刻度尺测量时,尺要沿着被测长度,不利用磨损的刻度,读数时视线要与尺面垂直;在精确测量时,要估读到分度值的下一位。

(3)测量结果由数值和单位组成。

实验二、测量平均速度

[实验目的]

1.测小车运动的平均速度;

2.测跑步和骑自行车的平均速度。

[实验原理]

[实验器材]

[实验方法与步骤]

1.测小车运动的平均速度:

1>.将小车置于斜面上一定高度处,让其自由往下运动,

小车将在平面上运行一段直线距离;

2>.用刻度尺测量出这段直线距离的长度,用停表测量出小车行驶这段直线距离所用的时间;

3>.根据公式计算出小车在这段时间内的平均速度。

S=,t=,

=

2.测跑步和骑自行车的平均速度:

1>.用刻度尺测出某同学一步的距离,用以步代尺的方法测量操场跑道的实际长度;

2>.在操场的跑道上,测量跑步和骑自行车的平均速度;

3>.仿照前面,记录数据,利用公式计算出跑步和骑自行车的平均速度;

甲学生姓名:

走一步的距离:

;绕操场跑道内道走一圈用多少步:

;

操场跑道内道一圈的长度:

。

乙学生姓名:

走一步的距离:

;绕操场跑道内道走一圈用多少步:

;

操场跑道内道一圈的长度:

。

操场跑道的长度:

。

(取平均值)

丙学生姓名:

跑步绕操场跑道内道一圈所用时间:

;

他(她)跑步的平均速度:

。

丁学生姓名:

骑自行车绕操场跑道内道一圈所用时间:

;

他(她)骑自行车的平均速度:

。

问题与思考:

你能设计一个记录实验数据的表格吗?

请在下面画出来。

[解疑释惑]

[当堂训练]

1.在“测平均速度”的实验中:

1>.本实验的原理:

;

2>.本实验除图2所示的器材外,还缺;

3>.用刻度尺测出S=78cm,用停表测出t=2S,则本实验中的平均速度=m/s。

2.一个小球从斜面滚下,用闪频照相机每隔0.1s拍摄一次,记录小球运动情况的照片如图3所示。

则小球从A点运动到D点用时_____s,平均速度为___m/s,小球整个运动过程中速度越来越_____。

【评估与交流】

1、实验中的斜面为什么要缓一些?

2、选择在斜面上滚动的物体重量为什么要小一些?

实验三、声音的特性

【提出问题】

1、我们所接触到的各种声音中,有的听起来很尖、很刺耳,而有的听起来却很粗、很浑厚。

从物理学的角度来说,实际就是指音调的高低。

既然声音都是由物体振动而产生的,那么又为什么会造成音调有高有低呢?

音调的高低与哪些因素有关呢?

2、在物理学中,声音的强弱叫做响度。

不同的物体能发出不同响度的声音,相同物体也能发出响度不同的声音。

那么声音的响度与什么因素有关呢?

【猜想或假设】

1、声音的音调的高低与物体振动的频率有关。

2、声音的响度的大小与物体振动的振幅有关。

【设计实验】

实验方案:

物体的振动有两个参数:

振幅和频率。

振幅是指物体在一次振动中偏离平衡位置的最大距离,而频率是指物体一秒钟内振动的次数。

所以音调的高低与响度的大小应该与这两个因素有关。

为探究决定音调高低的因素,我们可以利用一把钢尺按在桌子边沿,使它一端悬空,通过改变钢尺伸出桌子边的长度来改变它振动的频率,并保证前后振动时振幅基本相同,观察声音的音调是否发生变化。

在研究声音的响度与振幅的大小时,我们可以借助音叉来进行,通过改变音叉发出声音的响度,来观察音叉振幅的大小。

但由于音叉的振幅较小,不便观察,我们可以利用乒乓球来放大其振幅。

所需器材:

课桌、钢尺(或锯条)、铁架台、乒乓球(或泡沫小球)、细线、音叉

【进行实验】

实验步骤:

(一)音调与频率的关系

1、如图1-1那样,将一把钢尺(或锯条)紧紧按在桌子面上,使钢尺的一端伸出桌子边沿。

用手拨动钢尺,听钢尺振动发出的声音,并观察钢尺振动的快慢(振动频率)。

2、使钢尺伸出桌子边沿的长度增加或减小,再次拨动钢尺,且保持钢尺振动的幅度与上面的相同,观察钢尺振动的快慢,同时注意听声音的音调变化。

3、将观察到的现象记录于表1中。

表1

实验次数

伸出桌子边的长度

钢尺振动的快慢

音调的高低

第一次

第二次

(二)决定响度大小的因素

1、如图1-2所示,将正在发声的音叉轻触系在细线上的乒乓球(或泡沫小球),观察乒乓球被弹开的幅度。

2、改变音叉发声的响度,再将发声的音叉快速轻触系在细线上的乒乓球,观察乒乓球被弹开的幅度,再根据乒乓球被弹开的幅度来推断音叉振幅的变化。

3、将观察到的现象记录于表2中。

表2

实验次数

音叉发声的响度

乒乓球被弹开的幅度

音叉振动的幅度

第一次

第二次

【分析和论证】

1、声音的音调的高低与物体振动的频率有关。

2、声音的响度的大小与物体振动的振幅有关。

【评估与交流】

1、在本次探究中,你的猜想与结论是否相同?

如有出入,原因何在?

2、还可以利用哪些器材完成声音的响度与振幅的关系的实验?

实验四、固体溶化时温度的变化规律

【提出问题】

有很多物质在熔化时是先变软后再慢慢变成可流动的液体的,如蜡、橡胶、沥青等;而有些物质在熔化过程中没有变软、变稀的过程,而是直接变成液态,如冰、海波、铁、锡等,那么:

1、不同物质在熔化时温度变化规律是否相同?

2、不同物质熔化时的熔点是否一样?

3、物质由液态变化为固态时,温度变化规律是否相同?

【猜想或假设】

1、不同物质在熔化时虽然状态变化过程有些不同,但要加热温度都会上升。

2、不同物质熔点不同。

3、物质凝固时,温度变化有无规律可循,取决于物质的种类。

【设计实验】

1、把一定量的海波和蜡分别放入试管中后,放在火焰上加热,然后用温度计测量它们的温度变化,每隔一分钟记录一次温度。

2、把海波已熔化的试管放入冷水中冷却,再每隔一分钟记录一次温度。

所需器材:

酒精灯、试管两支、烧杯、水、温度计、铁架台、石棉网、火柴、海波、蜡、钟表

【进行实验】

1、研究海波的熔化温度,每隔一分钟记录一次温度,把结果记录在下列表格中。

时间/min

0

1

2

3

4

5

…

海波的温度/℃

蜡的温度/℃

2、如图5-2、图5-3所示,用方格纸上的纵轴表示温度,温度的数值已经标出;横轴表示时间,请写出。

根据表中各个时刻的温度在方格纸上描点,然后将这些点用平滑曲线连接起来,便得到熔化时温度随时间变化的图像。

根据你对实验数据的整理和分析,总结海波和蜡在熔化前、熔化中和熔化后三个阶段的温度特点。

3、研究液态的海波和蜡在凝固时的温度变化,每隔一分钟记录一次温度,并把相应的数据记录在下表中:

时间/min

0

1

2

3

4

5

…

海波的温度/℃

海波的状态

时间/min

0

1

2

3

4

5

…

蜡的温度/℃

蜡的状态

【分析和论证】

1、分析实验1中的数据,得出结论是:

2、分析实验2中的图像,比较得出结论是:

3、分析实验3中的数据发现:

实验五、水的沸腾

【提出问题】

1、你认真观察过水的沸腾吗?

水在沸腾时有什么特征?

2、水沸腾后继续加热,温度是不是会越来越高?

3、水的沸点是否是个定值?

【猜想或假设】

1、水沸腾时,伴随着大量气泡上升。

2、水沸腾前温度一直上升,水沸腾时温度可能保持不变。

3、水的沸点可能与大气压强有关系。

【设计实验】

为了证实上述猜想1、2,设计如图6-1研究水沸腾的实验装置

(一);图6-2所示的实验装置

(二)是为了验证猜想3而设计的。

所需器材:

烧杯、水、温度计、铁架台、石棉网、酒精灯、火柴、中心有小孔的纸板、钟表

【进行实验】

1、用实验装置

(一)把烧杯中的水加热至沸腾。

从90℃开始,每隔一分钟记录一次温度,并把它填入下表中,然后在方格纸上作出温度和时间关系的曲线,

如图6-3。

时间/min

0

1

2

3

4

5

…

水的温度/℃

2、用实验装置

(二)甲把水加热至沸腾时,温度计的示数T1=℃;移走酒精灯,观测到水停止沸腾后,再换上如图乙设备。

拉伸活塞,立刻又观测到烧瓶中的水发生沸腾。

【分析和论证】

1、水在沸腾时可以观察到有气泡上升,并且气泡在上升的过程中逐渐变大,到达水面破裂,里面的水蒸气散发到空气中。

2、水在沸腾时,虽然继续给它加热,但是水的温度始终保持不变。

3、汽化存在两种方式:

和。

4、液体沸腾的条件是①达到沸点和②继续吸热。

5、液体的沸点还与液体上方的气体压强有关。

【评估与交流】

1、如何缩短水加热至沸点温度的时间?

2、水沸腾时和沸腾前气泡上升过程中有什么区别?

为什么沸腾前气泡少且上升变小,沸腾时大量气泡上升且变大了?

3、水沸腾时,为何烧杯口出现大量的白气?

是否为水蒸气?

4、气压对水的沸点影响关系是什么?

实验六、光反射时的规律

【提出问题】

用激光对平面镜照射,正对着照射、斜着照射,观察反射后的激光亮点,提出以下问题:

1、射向镜面的光反射后将沿什么方向射出?

2、反射光线和入射光线与法线的位置在同侧、异侧还是重合?

3、反射角和入射角的关系一定相等吗?

4、光的反射现象中,光路可逆吗?

【猜想或假设】

1、激光经镜面反射后,红色的亮点在正对镜面的身前,表明反射后的光线一定是沿原路返回。

2、激光经镜面反射后,红色的亮点位置不固定,表明反射后的光线沿着什么方向射出,无规律可循。

3、激光经镜面反射后,反射光线沿什么方向射出,可能与激光向镜面入射的角度有一定的关系。

4、反射角可能等于入射角。

【设计实验】

A.如图2-1所示,取一个平面镜M,一张可以绕轴ON水平转动的纸板EF竖直地立在平面镜上,纸板上的轴线ON垂直于镜面,保持纸板E、F在同一平面上。

B.在A实验基础上,让一束激光沿着纸板斜射向O点,同时把纸板F向后转动,观察反射光线,重复几次操作。

C.沿反射光线的反方向用激光入射到平面镜上,观察反射光线的位置。

所需器材:

平面镜、白纸板、激光笔、直尺、水彩笔、量角器

【进行实验】

1、在纸板上画出入射光线AO,反射光线OD的径迹,改变入射光的入射方向两次,用不同颜色的笔画出入射光线和反射光线的径迹,如图2-2。

实验次数

入射角i

反射角r

第一次

第二次

第三次

2、按上述实验设计中C分别进行实验,并将结果记录入下表中,如图2-3所示。

入射光线

反射光线

AO

BO

CO

DO

EO

FO

【分析和论证】

由于光在空气中传播我们看不见,无法观察到入射光线和反射光线,我们将激光笔贴近硬纸板,根据光的反射我们可以清楚地观察到入射光线和反射光线。

从实验记录中可以看出,入射光线和反射光线可以完全重合。

1、分析实验1得出的结论是:

入射光线和反射光线与法线在同一平面上,入射光线与反射光线分居在法线的两侧,反射角等于入射角。

2、分析实验2得出的结论是:

光路是可逆的。

【评估与交流】

1、坐在教室前排两侧的同学,常常会看不清黑板上的字,是什么原因呢?

2、人为什么能看到并不发光的物体呢?

实验七、平面镜成像的特点

【提出问题】

1、平面镜成像时,像的位置、大小跟物体的位置、大小有什么关系?

2、物体在平面镜中成虚像还是实像?

【猜想或假设】

1、像与物体的大小是相等的。

2、像和物体分别到平面镜的距离是相等的。

3、像和物体的对应连线与平面镜垂直。

4、所成的像是只能用眼睛观测的虚像。

【设计实验】

该实验是要探究物体与它在平面镜中所成像的大小和位置关系。

而所成的像只能在平面镜中看到,其大小和位置并不能进行直接的测量,所以要通过一个外形完全相同的蜡烛来代替镜中的像来完成该实验。

所以,我们先取一块玻璃板,点燃一支蜡烛后立于玻璃板前,让蜡烛在玻璃板中成一个像,如图3-1所示。

然后,拿另一支蜡烛竖立在玻璃板后,前后、左右移动,直到蜡烛与像完全重合,并记下两只蜡烛的位置。

这样,像与物体的大小,以及物体与镜面和像与镜面之间的关系就可通过实验得到。

改变玻璃板前蜡烛的位置,再一次对实验结果进行验证。

所需器材:

玻璃板、大白纸、水彩笔、直尺、火柴、两支相同的蜡烛

【进行实验】

实验步骤:

1、在桌面上铺一张大白纸,在纸的中央处画一直线,在直线上竖一块玻璃板作为平面镜。

2、把一只点燃的蜡烛放在玻璃板的前面,观察它在玻璃板后面的像。

3、再拿一只同样的蜡烛在玻璃板后面移动,直到看上去跟前面那只蜡烛的像完全重合,这个位置就是前面那只蜡烛的像的位置。

4、在纸上记下这两只蜡烛的位置,用直线把每次实验中蜡烛和它的像的位置连接起来,用刻度尺测量蜡烛和它所成的像到玻璃板的距离,并记录于表中。

5、移动点燃的蜡烛的位置,按步骤1-4重做实验,也将测量结果与观察到的现象记录于表中。

物体的位置

物体到玻璃板的距离

像到玻璃板的距离

像与物大小比较

A

B

C

2、在一张白纸上用墨汁写上A、B、C三个字母,当墨迹未干时将纸对折,然后摊开,这样在纸上就有2个对称的图形,再将一块玻璃板沿纸的对折线垂直于纸面竖起放置,从玻璃板前进行观察,你会观察到的现象是什么?

由此你能得出怎样的结论?

【分析和论证】

1、从表中的测量数据可知,物体与像与平面镜的位置关系是:

物与像的连线垂直于镜面,且物到镜的距离等于像到镜的距离。

2、在实验中,两只蜡烛的外形完全相同,从而能将未点燃的蜡烛与点燃的蜡烛的像完全重合,这说明了:

物与像的大小是相等的。

【评估与交流】

1、研究平面镜成像特点中,用玻璃代替平面镜的目的是什么?

2、在玻璃板的同一侧,某同学通过玻璃板看到了同一只蜡烛的两个像,产生这种现象的原因是什么?

实验八、凸透镜成像的规律

【提出问题】

照相机、投影仪里面都有凸透镜,放大镜本身就是凸透镜。

它们都是利用凸透镜使物体成像。

但是,照相机所成的像比被照的物体小,并且是倒立的;投影仪所成的像比物体大,也是倒立的;放大镜所成的像却是放大正立的。

这是为什么?

凸透镜成像是否有什么规律呢?

1、像的大小、正倒跟物体的位置有什么关系?

2、物体通过凸透镜成像,在光屏上成放大、缩小的像是以什么位置为分界的呢?

3、实像和虚像是否都能用光屏接收?

【猜想或假设】

1、照相时物体到凸透镜的距离比像到凸透镜的距离大,使用投影仪时物体到凸透镜的距离比像到凸透镜的距离小。

看来,像是放大还是缩小的,可能与物体和像的相对位置有关。

2、无论是照相机还是投影仪(它们都成倒立的像),物体和像都在凸透镜的两侧,而放大镜(成正立的像)成像时,物体和像是在透镜的同侧。

看来,像的正倒很可能跟它与物体是否在同侧有关。

【设计实验】

1、拿一个凸透镜,用“太阳聚焦法”找出凸透镜的焦点,测出焦距。

然后透过凸透镜观察蜡烛的火焰,观察到的蜡烛能否用光屏接收,它比实际的烛焰大还是小,此时烛焰到凸透镜的距离满足什么条件?

2、从左到右依次在水平桌面上放蜡烛、凸透镜(焦距在10cm-20cm之间)和光屏,如图所示。

所需器材:

凸透镜、光屏、蜡烛、火柴、刻度尺、光具座(或直接利用水平桌面)

【进行实验】

1、把蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置上,调整光屏到透镜的距离,使烛焰在屏上成一个清晰的像。

观察像的大小、正倒,分别测量物体、像到凸透镜的距离。

把蜡烛向凸透镜靠近几厘米,放好后重复以上操作,直到在光屏上得不到蜡烛的像。

继续把蜡烛向凸透镜靠近,进行观察。

怎样才能观察到烛焰的像?

像在什么位置(只需估测)?

像是放大的还是缩小的?

正立的还是倒立的?

按上述操作,把数据填入下表:

物体到凸透镜的距离u

像到凸透镜的距离v

像的大小(放大或缩小)

像的正倒

分析上表中的数据,按照探究开始时提出的问题,总结凸透镜成像的规律。

2、选取焦距为10cm的凸透镜,竖直立在水平面上,用一支点燃的蜡烛作为物体放在凸透镜的左侧,研究烛焰所成的像。

在凸透镜的右侧用一块白色的硬纸作屏,承接烛焰的像。

把蜡烛放在离凸透镜较远的位置,逐渐靠近凸透镜,调整光屏到透镜的距离,使烛焰在屏上成一个清晰的像,观察像的大小,并用刻度尺测出蜡烛到透镜、光屏到透镜的距离,把观测的结果和测量的数据记录入下表中:

实验次数

1

2

3

4

5

6

7

物体到凸透镜的距离(cm)

50.0

35.0

22.5

20.0

18.0

15.0

12.0

光屏到凸透镜的距离(cm)

像的大小与物体的大小关系

像的大小变化特点

【分析和论证】

凸透镜成像的规律:

成像的条件

成像性质

应用

物体到凸透镜的距离(u)

像的正倒

像的大小

像的虚实

像到凸透镜的距离(v)

u>2f

倒立

缩小

实像

F照相机

U=2f

倒立

等大

实像

V=2f

F倒立

放大

实像

v>2f

投影仪

U=f

不成像

0正立

放大

虚像

v>u

放大镜

注意:

(1)物体靠近焦点,物距减小,像距变大,像就逐渐变大。

(2)像的正倒、虚实、大小都是相对于物体而言的。

【评估与交流】

为什么有的时候无论怎样左右移动光屏,在光屏上都不能呈现烛焰的像,其原因可能是什么?

实验九、测量物质的密度

【提出问题】

2、体积相同的铁块和铝块的质量相同吗?

3、体积不同的铁块的质量相同吗?

4、同种物质的质量与体积的关系如何?

5、如何测定固体和液体的密度?

【猜想或假设】

1、体积相同的不同物质的质量不同。

2、体积不同的同种物质的质量不同。

3、同种物质的质量与体积的比值一定。

【设计实验】

1、取两个体积相同的铁块和铝块,分别测出它们的质量,并比较它们质量的大小。

2、取三个体积不同的铝块,分别测出它们的质量和体积,并分别计算它们的质量和体积的比值,再进行比较。

所需器材:

天平和砝码、量筒、石块、玻璃杯、水、盐水、细线

【进行实验】

1、测定体积相同的铁块和铝块的质量

名称

质量(m/g)

铁块

铝块

2、取三个体积不同的铝块,分别用天平测出它们的质量,用直尺测出边长后计算出它们的体积,并列出表来,然后以体积V为横坐标、以质量m为纵坐标。

在方格纸上描点,再把这些点连起来。

m/g

V/cm

铝块1

铝块2

铝块3

3、测石块的密度

(1)用天平测出小石块的质量。

(2)在量筒中倒入适量的水,记下水的体积。

(3)用细棉线系好小石块放入量筒的水中,记下水上升的体积。

(4)把实验记录的数据填入下表,并计算出石块的密度。

物理量

M石/g

水的体积V1/cm3

放入石块后水的体积V2/cm3

石块的体积

V石=(V2-V1)/cm3

石块的密度ρ/(gcm-3)

数据

4、测食盐水的密度

(1)测出玻璃杯和食盐水的总质量。

(2)把一部分食盐水倒入量筒中记下体积。

(3)测出剩余的食盐水和杯的总质量。

(4)把实验记录的数据填入下表,并计算出食盐水的密度。

物理量

食盐水的质量m1/g

剩余盐水和杯的质量m2/g

盐水的质量m/g

盐水的体积

V/cm3

盐水的密度ρ/(gcm-3)

数据

【分析和论证】

1、分析实验1得出的结论是:

。

2、分析实验2得出的结论是:

。

【评估与交流】

讨论测量液体密度应注意什么?