专题12 种群和群落.docx

《专题12 种群和群落.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专题12 种群和群落.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

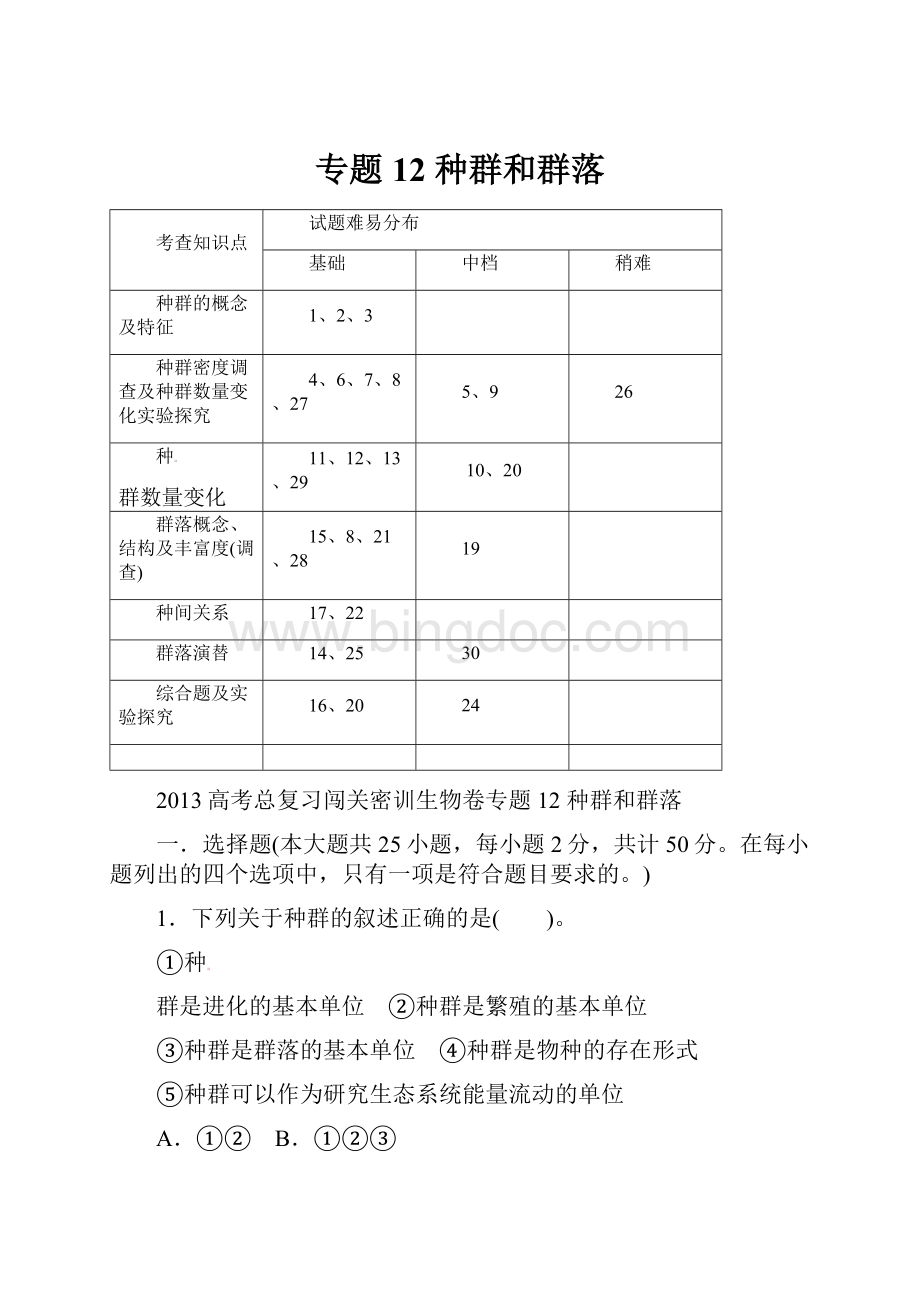

专题12种群和群落

考查知识点

试题难易分布

基础

中档

稍难

种群的概念及特征

1、2、3

种群密度调查及种群数量变化实验探究

4、6、7、8、27

5、9

26

种

群数量变化

11、12、13、29

10、20

群落概念、结构及丰富度(调查)

15、8、21、28

19

种间关系

17、22

群落演替

14、25

30

综合题及实验探究

16、20

24

2013高考总复习闯关密训生物卷专题12种群和群落

一.选择题(本大题共25小题,每小题2分,共计50分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

)

1.下列关于种群的叙述正确的是( )。

①种

群是进化的基本单位 ②种群是繁殖的基本单位

③种群是群落的基本单位 ④种群是物种的存在形式

⑤种群可以作为研究生态系统能量流动的单位

A.①②B.①②③

C.①②③④D.①②③④⑤

2.下列有关种群特征的叙述,错误的是( )

A.不同物种的种群密度往往差异很大

B.年龄组成是指种群中各年龄期的个体数目

C.同一物种的种群密度不会发生变化

D.出生率和死亡率是指

种群在单位时间内新产生和死亡的个体数目

3.【2012·课标全国卷】某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定。

该动物个体从出生到性成熟需要6个月。

下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。

关于该种群的叙述,错误的是( )

A.该种群10月份的出生率可能为零B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构

C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度

【答案】D

【解析】本题考查种群的数量变化,考查学生从图中获取信息的能力和分析判断能力。

图中12月份没有未成熟个体,而个体从出生到性成熟需要6个月,表明在6个月内可能没有新的个体出生,所以10月份的出生率可能为零,A对。

天敌的迁入,主要捕食到该种群中“老、弱、病”的个体,会影响种群的年龄结构,B对。

从图中可以看出在不同的月份中各年龄组的个体数会有变化,表明种群的年龄结构会随着季节更替而变化,C对。

大量诱杀雄性个体,造成性别比例失调,从而会对种群的密度造成影响,D错。

4.如图分别表示某种群的数量增长曲线和种群增长速率曲线,与此相关的叙述错误的是( )。

A.甲图中C点种群增长速率对应乙图中的F点,AC段可看成是“J”型增长

B.当种群增长速率对应乙图中的G点时,该种群数量将达到最大值

C.渔业捕捞时,应使捕捞后的剩余量维持在C点

D.根据“J”型增长数学模型Nt=N0λt,知种群呈“J”型增长时其增长率不能用图乙表示

5.如图甲表示某一经济鱼类的种群特征,图乙是某时期该鱼类种群的年龄组成曲线,下列分析正确的是( )。

A.图乙为C点后该经济鱼类年龄组成曲线

B.在B点时捕捞鱼类最易得到最大日捕获量

C.估算一个种群的出生率和死亡率,即可确定种群密度的大小

D.D点时种群数量达到最大值

【答案】D

【解析】由图甲可以看出:

B点时,出生率大于死亡率,且出生率与死亡率的差值最大,此时种群的增加量最大;D点时,出生率与死亡率相等,种群密度达到最大;图乙代表衰退型年龄组成,而

超过C点后CD段出生率仍大于死亡率;维持在B点有利于该种群的持续增长,维持在D点时捕捞鱼类得到的日捕获量最大;出生率和死亡率是决定种群密度和种群大小的重要因素,此外性别比例、迁入率和迁出率等也影响着种群密度和种群大小,因此,仅估算一个种群的出生率和死亡率,并不能确定种群密度的大小。

6.【2012·重庆卷】如图为某地东亚飞蝗种群数量变化示意图,下列叙述错误的是( )

A.为有效防治蝗灾,应在a点之前及时控制种群密度

B.a~b段,该种群的增长率与种群密度之间呈正相关

C.利用性引诱剂诱杀雄虫改变性别比例可防止c点出现

D.控制种群数量在d~e水平,有利于维持该地生态系统的抵抗力稳定性

7.探究“培养液中酵母菌数量动态变化”的实验方法与注意事项中,不正确的是( )。

A.计数培养液中酵母菌数量可用抽样检测法

B.该实验不需要设置对照组,不需要做重复实验

C.从试管中吸取培养液时要将试管轻轻振荡几次

D.在显微镜下统计酵母菌数量时视野不能太亮

【答案】B

【解析】本题考查“培养液中酵母菌数量的动态变化”实验,意在考查考生实验与探究能力。

统计培养液中酵母菌数量一般用抽样检测法,A项正确;该实验中,酵母菌种群数量的变化

在时间上形成自身对照,无需设置对照组,要获得准确的实验数据,必须重复实验,求平均值,B项错误;为了使酵母菌分布均匀和计数准确,取样前要将试管轻轻振荡几次,C项正确;因酵母菌和培养液的折光率比较低,用显微镜观察时视野不能太亮,D项正确。

8.下列有关调查动物种群密度方法的叙述,正确的是( )

A.草地中跳蝻的种群密度一般不采用样方法进行调查

B.对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用样方法调查种群密度

C.运用标志

重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关

D.对农作物上的蚜虫,植物叶片上的昆虫卵常采用标志重捕法调查种群密度

【答案】C

【解析】跳蝻活动范围很小,一般用样方法进行调查。

对于活动能力强、活动范围大的动物最好采用标志重捕法调查种群密度。

运用标志重捕法调查时,个体被捕捉的概率应相等,而与标记状况、年龄和性别无关。

对农作物上的蚜虫、植物叶片上的昆虫卵常采用样方法调查种群密度。

9.下列调查活动或实验中,实验所得到数值与实际数值相比,可能偏大的是()

A.标志重捕法调查池塘中鲤鱼的种群密度时,部分鲤鱼身上的标志物脱落

B.探究培养液中酵母菌种群数量时,从试管上层吸出培养

液计数且没有振荡试管

C.调查土壤小动物丰富度时,用诱虫器采集小动物没有打开电灯

D.样方法调查草地中的蒲公英时,不统计正好在样方线上的个体

【答案】A

【解析】该题考查种群数量的调查、种群密度的调查、群落中动物丰富度的调查,属于常规实验的考查。

标志重捕法调查种群密度时,鲤鱼身上标志物脱落会导致第二次捕获到的标志个体减少,根据公式标记比例不变,所以求得的该种群生物总数变大,故A选项正确;探究培养液中酵母菌数量时,从试管上层吸出培养液计数且没有振荡试管会导致酵母菌沉在试管底部的个体被忽略,使培养液中的酵母菌比实际结果偏小,故B选项不符合要求;调查土壤小动物丰富度时,用诱虫器采集小动物没有开灯会导致捕获到的动物种类减少,最终使实际结果偏小,故C选项错;用样方法求蒲公英的种群密度时,不统计样方线上的个体数,导致统计的个体数减少,种群密度比实际结果偏小,故D选项错误。

10.下表是调查某野山羊种群生存状况的原始数据。

若把表中数据转换为种群存活曲线图并进行分析,下列叙述错误的是()

年龄(年)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

存活数(只)

1000

801

789

776

764

734

688

640

571

439

252

96

6

3

死亡数(只)

199

12

13

12

30

46

48

69

132

187

156

90

3

3

A.可用横坐标为年龄,纵坐标为存活数画出其存活曲线

B.该种群的幼龄个体死亡率很高

C.该种群中大多数个体在平均生理年龄后死亡

D.分析存活曲线可知该种群对环境有较强的适应能力

11.关于图中种群数量变化的说法错误的是( )

A.种群“J”型曲线只有在理想条件下才能出现

B.种群呈“S”型增长过程中,在达到K值之前就是“J”型增长

C.自然状态下种群数量达到600时,种群的增长率为0

D.环境条件变化时,种群的K值也会发生相应变化

【答案】B

【解析】只有在理想的状态下,种群才呈现“J”型曲线;种群呈“S”型增长过程中,在达到K值之前仍然是“S”型增长;“S”型增长中种群数量达到K值时,增长率为0;不同环境条件下种群的K值不同。

12.资源的合理使用是使产量最大化,又不影响资源的持久利用。

自然种群增长呈“S”型曲线。

假设种群的K值为200,N表示种群数量,据表分析正确的是()

A.环境阻力对种群增长的影响出现在S4点之后

B.防治蝗虫应在蝗虫数量达到S3点时进行

C.渔业捕捞后需控制剩余量在S3点

D.(K-N)/K值为0.25时,种群增长速率最大

13.某地乌鸦连续10年的

种群数量增长情况如下图所示,后一年的种群数量是前一年的λ倍,下列分析正确的是()

A.第6年以前乌鸦种群数量进行逻辑斯蒂型增长

B.第5年和第7年的乌鸦种群数量相同

C.第3年的乌鸦种群增长速率最大

D.第3年的乌鸦种群数量最大

【答案】D

【解析】λ值为相邻两年的种群数量相对比值,当λ>1时,表示种群数量在增长;当λ=1时,表示种群数量相对稳定;当λ<1时,表示种群数量在下降。

由图可知:

在第1~第3年之间乌鸦种群数量在不断增加,第3年时,乌鸦种群数量到达最大值,种群增长速率为0,C选项错误,D选项正确。

在第3~9年间乌鸦种群数量一直在不断减少,故第7年的乌鸦种群数量比第5年少,B选项错误。

到第9年时乌鸦种群数量维持稳定,因此乌鸦种群数量在第9年以前呈逻辑斯蒂型增长(“S”型增长),A选项错误。

14.在群落的自然演替过程中,不同物种的取代顺序是可以预测的,如弃耕地上可预测的演替序列为:

一年生杂草→多年生杂草→灌木→早期演替树木→晚期演替树木→顶级群落。

这可以利用“资源比假说”来解释:

该假说认为物种优势是由光和营养物质这两种资源的相对利用的有效性决定的。

下图显示了一块弃耕地上物种从A到E的取代顺序,下列有关说法中错误的是( )

A.在演替期间,营养物的有效性随枯枝落叶的积累而增加,光的水平因遮荫而减弱

B.最先进入的物种多为一年生杂草,它们对土壤营养物的要求低但对光有最高需求

C.后来替代物种相对前面被替代的物种较为高大,且耐荫的能力也较强

D.顶级演替后若发生火灾,可预测其后的次生演替时间和过程与初生演替基本相同

【答案】D

【解析】初生演替与次生演替在演替序列上基本相同,但初生演替一般需要经历一个极其漫长的土壤形成过程,而次生演替是在原有较好的土壤条件下进行的,因此速度快,时间短,过程简明。

D选项错误。

15.科技人员选取某地同一自然条件下三种不同类型的茶园,进行物种丰富度的调查,结果如图所示。

据图判断正确的是( )

A.纯茶园物种数变化幅度最小,不易产

生暴发性虫害

B.杉茶间作园各物种的种群密度在10月份时最大

C.梨茶间作园的营养结构在6月份时最为复杂

D.人类生产活动不会改变茶园的群落结构

16.下列实验操作能达到预期结果的是( )

A.在“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验中,统计每一时期细胞数占计数细胞总数的比例,能比较细胞周期各时期的时间长短

B.在“探究细胞大小与物质运输的关系”实验中,计算紫红色区域的体积与整个琼脂块的体积之比,能反映NaOH进入琼脂块的速率

C.在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”实验中,培养期内共三次取样测定密度,即可准确绘制酵母菌种群增长曲线

D.在“探究a-萘乙酸促进插条生根的最适浓度”实验中,用高浓度组的a-萘乙酸溶液浸泡插条基部一天后,观察生根情况以确定最适浓度

【答案】A

【解析】本题考查观察植物细胞有丝分裂、酵母菌种群数量变化和α-萘乙酸生根的实验,考查学生的实验探究能力。

每一时期细胞数占计数细胞总数的比例,可以代表细胞周期各时期的时间长短,A项正确;NaOH进入琼脂块是扩散作用,其速率是一定的,跟紫红色区域的体积与整个琼脂块的体积之比没有关系,B项错误;要准确绘制出酵母菌种群增长曲线,应在培养期的不同时间点内多次取样,并且每个时间点取样要取多次,以求平均值,C项错误;应用不同浓度梯度组的α-萘乙酸溶液浸泡插条基部几个小时至一天,观察生根情况来确定最适浓度,D项错误。

17.金合欢蚁生活在金合欢树上,以金合欢树的花蜜等为食,同时也保护金合欢树免受其他植食动物的伤害。

如果去除金合欢蚁,则金合欢树的生长减缓且存活率降低。

由此不能得出的推论是( )

A.金合欢蚁从金合欢树获得能量B.金合欢蚁为自己驱逐竞争者

C.金合欢蚁为金合欢树驱逐竞争者D.金合欢蚁和金合欢树共同(协同)进化

18.有关土壤动物研究的叙述,正确的是( )

A.土壤动物群落不存在分层现象

B.土壤动物种间关系主要是互利共生

C.土壤盐碱度不同,土壤动物群落结构有差异

D.随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度

【答案】C

【解析】由于不同的土壤层面为不同的生物提供了食物和栖息地,土壤中的群落也存在垂直分布,所以A错。

土壤中动物的种间关系,除了互利共生之外,还有捕食、寄生、竞争,这些无主次之分,所以B错。

土壤是无数小动物的家园,土壤盐碱度不同,土壤动物群落结构有差异,C正确。

土壤表层只有一部分小动物分布,应该选择取样器取样法调查小动物类群的丰富度,所以D错。

19.某弃耕农田植物种类40年间的变化情况如下表。

下列有关叙述正确的是()

数量

物种数量

植物类别

1

4

15

25

40

草本

28

27

26

30

34

灌木

0

3

4

12

19

乔木

0

0

0

14

23

总计

28

30

30

56

76

A.表中数据是在植物丰富的区域采用样方法获得的

B.该农田不同地段物种组成上的差异是群落垂直结构的体现

C.表中草本植物的丰富度最高

D.该地群落发生了初生演替

【答案】C

【解析】样方法是某种群密度的调查方法,不适用于物种丰富度,故A项错误;该农田不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现,故B项错误;分析表格可知40年时表中草本植物的丰富度最高,故C项正确;由于群落演替的起点是农田,故为次生演替,故D项错误。

20.某山区实施退耕还林之后,群落经过数十年的演替发展为树林。

下图甲、乙、丙分别表示群落演替的三个连续阶段中不同优势植物种群数量变化情况。

下列说法中正确的是()

A.甲阶段开始时植物种群数量为零,所以此演替为初生演替

B.2阶段的优势植物种群最可能是灌木,3阶段的群落具有明显的垂直

分层现象

C.演替中后一阶段优势物种的兴起,会造成前一阶段优势物种的消亡

D.该过程中,生态系统的恢复力稳定性会逐渐提高

21.某研究小组连续10年调查某生态系统,发现该生态系统物种丰富度的变化情况如右图所示,下列相关叙述中,正确的是()

A.该生态系统的种群密度越来越低

B.该生态系统的恢复力稳定性逐渐降低

C.10年后该生态系统中生物群落将不存在分层现象

D.造成这种现象的原因可能是围湖造田或过度放牧

【答案】D

【解析】由图中曲线的变化可知,该生态系统中不同种生物的种群密度的变化也不相同,有可能增加,也有可能降低,甚至消失。

物种丰富度降低,物种数量减少,营养结构变得越来越简单,因而其恢复力稳定性逐渐增大。

生态系统中无论物种丰富度如何变化,生物群落都具有垂直结构,因此存在分层现象。

毁林造田、毁草造田、围湖造田、过度放牧等都会造成生态系统中物种丰富度降低。

22.某生态系统中生活着多种植食性动物,其中某一植食性动物种群个体数量的变化如图所示。

若不考虑该系统内生物个体的迁入与迁出,下列关于该种群个体数量变化的叙述,错误的是()

A.若a点时环境因素发生变化,但食物量不变,则a点以后个体数量变化不符合“S”增长

B.若该种群出生率提高,个体数量的增加也不会大幅走过b点

C.天敌的大量捕食会导致该种群个体数量下降,下降趋势与b-c段相似

D.年龄结构变动会导致该种群个体数量发生波动,波动趋势与c-d段相似

【答案】A

【解析】从图中个体数量随着季节的变化在K值附近波动可以看出,该生态系统是一个相对稳定的生态系统,具有一定的自我调节能力。

随着外界环境改变、出生率和死亡率的变化、天敌的捕食、年龄结构的变动,种群个体数量还是在K值附近左右波动,所以a点时环境因素发生变化时,个体数量变化还是符合“S”增长,所以答案是A。

23.下图是“土壤中动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,下列有关叙述不

正确的是( )

A.A装置的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通

B.B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集

C.A装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集

D.用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中

【答案】C

【解析】B装置常用于体型较小生物的采集;A装置主要是利用土壤动物避光、避高温、趋湿的习性采集。

24.生物兴趣小组为了调查两个河口水域的水母类动物类群(甲、乙)的种类组成及其数量特征,使用浮游生物捕捞网(网口内径50㎝,网身长145㎝,网目孔径0.169mm)各随机取样3次,调查结果如表(单位:

个):

物种1

物种2

物种3

物种4

物种5

物种6

物种7

物种8

物种9

物种10

甲类群

样本1

55

10

0

15

12

0

42

0

21

10

样本2

52

30

0

23

13

0

41

0

22

12

样本3

44

20

0

20

15

0

39

0

20

11

乙类群

样本1

33

40

12

40

0

10

25

11

15

22

样本2

35

60

10

41

0

12

30

14

27

21

样本3

33

50

18

35

0

11

25

12

16

19

下列关于甲、乙两个类群之间物种丰富度和种群密度的比较,正确的是()

A、甲类群的丰富度大,物种2的种群密度小

B、甲类群的丰富度小,物种4的种群密度大

C、乙类群的丰富度大,物种7的种群密度小

D、乙类群的丰富度小,物种10的种群密度大

【答案】C

【解析】物种丰富度定义是群落中物种数目的多少。

所以甲类群的丰富度小,乙类群的丰富度大;种群密度是某种群在单位面积或单位体积中的个体数,种群密度是种群最基本的数量特征。

所以乙类群中的物种7种群密度相对

甲来说较小。

甲类群中的物种4的种群密度相对乙类群较小。

所以C选项正确。

25.下表为三个稳定草原生态系统中植物调查的统计数据。

草原类型

草甸草原

典型草原

荒漠草原

植物总种数

160

100

80

平均种数(种树/平米)

20

18

10

平均产量(千克干重/公顷)

2000

900

200

旱生植物的种数比例(%)

25.0

49.1

78.0

据表可以确认的是()

A.在植物丰富的区域采用样方法获得数据

B.典型草原中各种群密度均大于荒漠草原

C.流经草甸草原的总能量大于典型草原

D.表中荒漠草原旱生植物的丰富度最高

第Ⅱ卷(非选择题,共40分)

二、非选择题(本题包括5小题,共40分)

26.(12分)东方田鼠不同于家鼠,喜野外环境。

2007年6月

下旬以来,栖息在洞庭湖区400多万亩湖洲地中的约20亿只东方田鼠,随水位上涨部分内迁。

它们四处打洞,啃食庄稼,严重威胁沿湖防洪大堤和近800万亩稻田。

(1)生态学家研究发现,东方田鼠种群是在围湖造田期间迁入湖洲地的,迁入初期种群数量很少,一个月内随着水稻和芦苇等作物种植面积的不断扩大而迅速增长。

为研究东方田鼠种群数量的变化规律,生态学

家构建了数学模型,其过程如下表。

①请填写表中Ⅱ和Ⅲ空白之处的内容。

构建数学模型的

一般方法

构建东方田鼠种群增长

模型的主要步骤

Ⅰ.观察对象,搜集现实信息

Ⅰ.东方田鼠繁殖能力很强,在最初的一个月内,种群数量每天增加1.47%

Ⅱ.根据搜集到的现实信息,用适当的________对事物的性质进行抽象表达

Ⅱ.Nt=N0·λt(其中,Nt代表t天后东方田鼠的数量,t表示天数,λ表示倍数,N0表示最初的东方田鼠的数量)

Ⅲ.通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正

Ⅲ.____________________,对所建立的数学模型进行检验或修正

②表中Nt=N0·λt成立的前提条件是_________________________

_____________________________________________________。

③假设东方田鼠种群迁入初期为3000只,则30天后该种群的数量(N30)为:

N30=________只。

(用公式表示,不必计算具体结果)

(2)请从环境容纳量的角度思考,提出两项控制东方田鼠数量的有效措施:

_____________________________________________

_________________________________________________________。

27.(8分)酵母菌生长的最适宜温度在20~30℃之间,能在pH值为3~7.5的范围内生长,在氧气充足的环境中主要以出芽生殖的方式快速增殖。

大约每1.5~2h增殖一代。

某研究性学习小组据此探究酵母菌种群在不同的培养液浓度和温度条件下种群密度的动态变化,进行了如下实验,实验操作步骤如下:

第一步:

配制无菌马铃薯葡萄糖培养液和活化酵母菌液。

第二步:

利用相同多套装置,按下表步骤操作。

装置编号

A

B

C

D

装置容器

内的溶液

无菌马铃薯葡萄糖

培养液/mL

10

10

5

5

无菌水/mL

-

-

5

5

活化酵母菌液/mL

0.1

0.1

0.1

0.1

温度/℃

5

25

5

25

第三步:

用血球计数板计数装置中起始酵母菌数目,做好记录。

第四步:

将各装置放在其他条件相同且适宜的条件下培养。

第五步:

连续7d,每天随机抽时间取样计数,做好记录。

回答下

列问题。

(1)改正实验操作步骤中的一处错误_______________________________________________。

(2)某同学第5d在使用血球计数板计数时做法如下:

①振荡摇匀试管,取1mL培养液并适当稀释(稀释样液的无菌水中加入了几滴台盼蓝染液)。

②先将________________放在计数室上,用吸管吸取稀释后的培养液滴于其边缘,让培养液自行渗入,多余培养液________________,制作好临时装片。

③显微镜下观察计数:

在观察计数时只记________(被、不被)染成蓝色的酵母菌。

【答案】

(1)第五步中应每天同一时间(定时)取样

(2)

②盖玻片 用滤纸(吸水纸)吸去 ③不被

【解析】

(1)实验中要注意遵循单一变量和对照原则,该实验中要注意在每天同一时间取样,否则由于时间不同而影响结果准确性。

(2)计数室的刻度一般有两种规格,一种是一个大方格分成16个中方格,而每个中方格又分成25个小方格;另一种是一个大方格分成25个中方格;而每个中方格又分成16个小方格。

但无论是哪种规格的计数板,每一个大方格中的小方格数都是相同的,即1