常州大学博士学位授权点一览表.docx

《常州大学博士学位授权点一览表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常州大学博士学位授权点一览表.docx(145页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

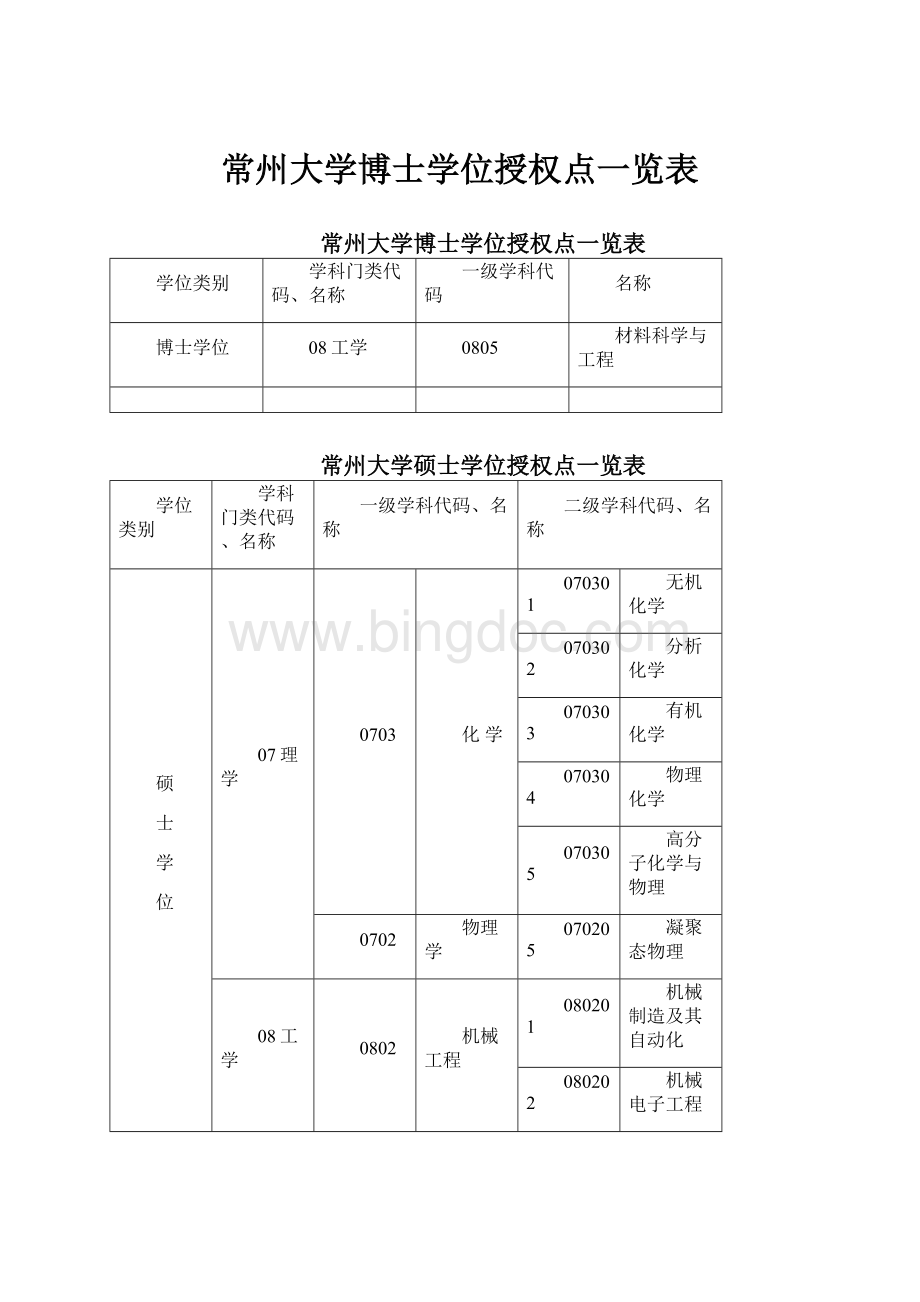

常州大学博士学位授权点一览表

常州大学博士学位授权点一览表

学位类别

学科门类代码、名称

一级学科代码

名称

博士学位

08工学

0805

材料科学与工程

常州大学硕士学位授权点一览表

学位类别

学科门类代码、名称

一级学科代码、名称

二级学科代码、名称

硕

士

学

位

07理学

0703

化学

070301

无机化学

070302

分析化学

070303

有机化学

070304

物理化学

070305

高分子化学与物理

0702

物理学

070205

凝聚态物理

08工学

0802

机械工程

080201

机械制造及其自动化

080202

机械电子工程

080203

机械设计及理论

080204

车辆工程

0805

材料科学与工程

080501

材料物理与化学

080502

材料学

080503

材料加工工程

0805Z3

光伏材料与器件

99J2

光电信息材料

0805Z1

生物材料

0807

动力工程及工程热物理

080702

热能工程

080706

化工过程机械

0812

计算机科学与技术

081201

计算机系统结构

081202

计算机软件与理论

081203

计算机应用技术

0812Z1

智能感知与互联技术

0817

化学工程与技术

081701

化学工程

081702

化学工艺

081703

生物化工

081704

应用化学

081705

工业催化

0817Z1

制药工程

0820

石油与天然气工程

082001

油气井工程

082002

油气田开发工程

082003

油气储运工程

0820Z1

油气工程安全技术

0820Z2

油气工程节能技术与新能源利用

99J1

数字化油气工程与控制

0830

环境科学与工程

083001

环境工程

083002

环境科学

0830Z1

土木环境工程

0835

软件工程

083500

软件工程

0837

安全科学与工程

083700

安全科学与工程

99J3

食品安全

0852

工程硕士

085204

材料工程

085216

化学工程

085229

环境工程

085206

动力工程

085219

石油与天然气工程

12管理学

1201

管理科学与工程

120100

管理科学与工程

1201Z1

信息管理与智能计算

一、博士研究生培养方案

常州大学博士研究生培养方案(总则)

常大〔2013〕120号

一、培养目标

为适应我国现代科学技术发展的需要,培养德、智、体全面发展的具有创新精神和独立开展科学研究的高层次专门人才,对博士研究生培养基本要求如下:

(一)较好地掌握马克思主义理论,具有正确的人生观、价值观和世界观,坚持四项基本原则,遵纪守法,品德良好,学风严谨,具有强烈的事业心和献身科学精神。

(二)掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究的能力,在科学或专门技术上做出创造性成果。

至少熟练掌握一门外语。

(三)身心健康。

二、学习年限

全日制博士研究生的学习年限一般为3年,如确有必要可申请延长学习年限。

学习年限最长不超过5年。

三、培养方式

博士研究生的培养以科学研究工作为主,重点是培养其独立从事科学研究工作的能力。

博士研究生应根据本学科博士研究生培养方案的规定、学位论文工作的需要和个人特点,学习有关课程,参加科技学术活动、掌握新的科学实验手段。

在拓宽和加深基础理论、专业知识以及掌握学科前沿动态的基础上学会进行创造性研究工作的方法,培养严谨的科学作风。

博士研究生培养工作采取导师负责制,由指导教师负责成立博士研究生指导小组,负责指导博士研究生的课程学习、科学研究并进行思想政治教育。

指导小组成员由指导教师推荐,所在学院审批。

为使博士研究生全面把握本学科新进展和本研究方向的国内外研究动态,要求博士研究生在导师的指导下定期进行专题研讨,具体要求如下:

(一)每位博士研究生一般每学期进行1次专题研讨,在学期间进行的专题研讨累计次数不少于6次;

(二)专题研讨由导师、指导小组成员(或相关学科教师)和研究生共同参加,鼓励跨学科开展专题研讨;

(三)专题研讨会公开举行,由博士研究生综述、分析、评价所阅读的文献专著或报告自己的论文研究工作进展,导师和其他教师从深层次学术角度提出问题共同研讨并给予指导。

四、培养方案及个人培养计划

培养方案是进行博士研究生培养工作和教学管理工作的主要依据。

博士研究生培养方案的制定,应根据培养目标要求,科学技术文化发展的趋势,结合本学科特点,体现出较高的学术起点,并根据学科发展适时调整。

培养方案应体现本学科博士研究生培养基本要求,明确博士研究生应掌握的本学科及相关学科基础知识的广度和有关研究方向专门知识的深度,应对本学科的研究方向、博士研究生学习的课程等作出具体规定。

博士研究生入学后,应根据学科培养方案,结合本人的原有基础和具体情况,在指导教师的指导或指导小组集体讨论下制订个人培养计划。

五、博士研究生课程设置与学分要求

博士研究生课程分为学位课程和选修课程两类,课程学习时间一般为半年。

博士研究生课程总学分要求不少于15学分,其中学位课程至少11学分。

所有博士研究生还须参加专题讲座或学术讨论(报告)、交流等学术活动至少20次。

各学科专业可根据学科专业的特点,确定不低于上述基本要求的学分数。

学位课程按一级学科设置,由政治理论课、外国语课、基础理论课、专业基础课和专业课构成。

选修课程分为公共选修课和专业选修课。

(一)公共基础学位课(A类)

政治类:

按照教育部有关规定安排教学和考试。

学习方式可采用讨论、自学、讲授方式。

考试方式可以是笔试,也可以撰写读书报告或论文。

通过学位课程考试者记2学分。

外国语类:

第一外语为54学时,3学分。

基础类为36学时,2学分。

(二)专业学位课(B类)

专业学位课设立2-3门课程,为72-96学时,4-6学分。

(三)选修课(专业选修课)(C类)

选修课是在学位课以外,为适应科学技术的发展,按照博士研究生培养需要,根据不同的研究方向,在本学科和相关学科中开设的各类可供选择学习的课程。

一般要求选修不少于4学分。

博士研究生课程学习计划应在博士研究生入学后的一个月内完成。

课程学习计划一式4份,报送研究生部1份、学院1份,导师留存1份,博士研究生本人保存1份。

博士研究生在入学后的第一学年内须完成全部课程学习任务。

学位课程考试,原则上采用笔试进行。

非学位课程的考查,可采用笔试或写读书报告等方式进行。

六、博士研究生中期考核

博士研究生在课程学习结束后、学位论文开始之前须进行中期考核,一般在第二学期内进行。

(一)考核内容

1、博士研究生培养方案中课程学习(成绩与学分)完成情况。

2、参加学术活动、学习态度与学风。

3、学位论文及其课题研究进展。

4、科研成果及发表论文(非必选)。

(二)考核方式

由学院组织博士研究生中期考核小组。

考核小组由3-5人组成,组长由博士生导师担任,组员由本学科或相关学科的2-4名高级职称专家担任。

也可聘请行业或部门具有高级职称的专家参加考核小组。

考核由博士研究生介绍专业学习状况、学位论文开题报告,考核小组成员和博士研究生以提问答辩、讨论分析等方式进行。

考核小组对博士研究生的学科专业知识、科研能力、论文选题的可行性进行评议,提出是否通过的建议。

(三)考核成绩

博士研究生中期考核结果分为“合格”、“不合格”两种。

1、经考核合格者,可进入研究生论文工作。

2、对综合评定成绩为“不合格”者,应给予考核警告的书面通知,指明努力方向,给予半年考察期。

半年后再次进行考核。

考核通过的继续完成博士学业,考核不通过的,给予退学处理。

七、博士学位论文

博士学位论文是衡量博士研究生培养质量和学术水平的主要标志。

博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并在科学或专门技术上做出创造性的成果,同时还应反映作者在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。

博士研究生的学位论文研究工作可以是基础研究、应用基础研究、高新技术和重大工程技术的开发研究。

应强调与经济和社会发展密切联系,并尽可能与承担的国家重大科研项目相结合。

博士研究生从事科学研究和撰写学位论文的时间应不少于二年。

博士研究生入学后,应在指导教师指导下明确科研方向,参加科学研究工作。

开题报告一般应在第二学期末、资格考核合格后进行撰写。

通过收集、阅读文献,进行调查研究和必要的实验工作,完成学位论文的开题报告,并聘请有关学科、专业的五名以上具有高级职称专家或相当专业技术职务的专家(其中本学科专家不得少于一半),对开题报告进行评议。

开题报告评议通过后由博士研究生在指导教师的指导下拟定论文工作计划。

如开题报告未通过,则在2个月内可补作开题报告,仍未通过,取消研究生资格。

开题报告和论文工作计划一式三份,一份由导师保存,一份由研究生本人保存,另一份于开题报告通过后两周内交学院审核留存。

论文工作过程中,允许对工作计划作局部调整,但原则上不得随意改题。

如确有特殊原因需改题者,须由研究生本人写出书面报告,导师签署意见后报所在学院、研究生部备案,并及时重新撰写开题报告。

博士研究生指导教师应对博士研究生学位论文工作进行经常性检查。

博士研究生在博士学位论文工作中期,应作阶段性研究工作报告。

具体办法为:

由所在学院组织三名以上具有副教授或以上职称专家或相当专业技术职务的专家组成考核小组(包括一名指导教师),并指定负责人,公开举行报告会。

由研究生对阶段性论文研究工作情况进行全面介绍,考核小组成员质疑,指出存在问题,并提出改进意见。

报告会需做好详细记录。

报告会结束后,针对研究生阶段研究工作的情况由考核小组讨论并给出评语和成绩,填写考核表,经考核小组负责人签字后交学院主管院长审核。

考核成绩将作为学位授予的参考材料之一。

是否在科学或专门技术上做出创造性的成果,是衡量博士学位论文水平最基本的标准之一。

凡属下列情况之一者,可认为属于创造性的成果:

(一)发现有价值的新现象、新规律;提出了新的理论观点或在较重大的理论上有新的发展;

(二)在计算或实验技术上有重大的创造;

(三)提出具有一定科学水平的新结构、新工艺、新方法,能获得较大的经济效益或社会效益;

(四)创造性地运用现有知识,解决前人未曾解决过的科学技术、工程技术或社会科学方面的关键问题。

除学位论文工作外,博士研究生应积极撰写并发表学术论文,相关要求参照《常州大学博士研究生在学期间应取得一定学术成果的规定》执行。

材料科学与工程

学科代码(0805)

1、学科简介

“材料科学与工程”江苏省一级学科重点学科下设“材料学”、“材料物理与化学”、“材料加工工程”、“光伏材料与器件”、“生物材料”等二级学科点,拥有“新能源材料及器件”、“聚合物结构设计与合成”、“材料设计与制备技术”、“聚合物材料改性及成型加工技术”、“材料表面强化及腐蚀与防护”等学科方向,具备本科、硕士、博士三个层次材料研究和应用人才的培养能力。

学科拥有一批以博导和教授领衔的学科方向带头人和一支结构合理的教师队伍。

专任教师中教授20人、博士生导师5人,具有副高职称14人,具有博士学位的教师比例近90%,具有海外工作和学习经历教师比例达50%。

拥有“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选2人、江苏省特聘教授1人、江苏省“双创人才”2人、江苏省“333工程”中青年首席科学家1人、中青年科学技术带头人5人、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人6人、江苏省优秀科技创新团队2个。

学科科研实力增势强劲,先后承担和完成包括国家863、973、国家自然科学基金重点项目在内的国家级科研项目80余项、省部级科研项目100多项,获得国家级科技进步奖2项、省部级科技进步奖20多项。

每年发表SCI和EI收录论文200余篇,申报发明专利150余件。

年度科研经费保持在2000万元以上。

在国内外材料研究领域具有一定的知名度和影响力。

学科拥有江苏省“光伏科学与工程”协同创新中心、江苏省太阳能电池材料与技术重点实验室及多个省级工程技术中心。

拥有10万元以上大型精密仪器达50余台套,设备总资产达2500万元,软硬件设施达到国内先进水平。

学科不断打造特色和亮点,培养高素质人才,产出重大科研成果,为江苏省材料产业的发展提供科研和人才支撑。

2、培养目标

本人才培养项目培养光伏材料与器件产业化制造技术领域的博士研究生。

要求学生拥护中国共产党,拥护社会主义,具有良好的道德品质,遵纪守法,团结协作,学风严谨,具有强烈的事业心和献身精神。

学位获得者应具有该领域扎实的理论基础、系统的专业知识,并对光伏材料与器件产业化制造技术的研究现状与发展趋势有全面深入的了解。

具备独立从事光伏材料与器件产业化制造技术开发的能力,具备较高的现代工程技术素养,能对光伏材料与器件产业化制造技术的科学问题提出创新性的学术见解,解决工程应用中的关键问题。

能够从事该领域技术研发和工程管理等方面的工作。

3、培养方式

采取“政产学研用”合作人才培养方式,依托高校、科研机构和企业协同创新平台,开展“光伏材料与器件产业化制造技术”博士人才的培养。

以统招、定向和委培相结合的方式招生,“双导师”合作指导,充分利用国际顶尖教育、科研资源,在“双平台”上开展人才培养工作,以“人才培养+项目”方式培养具有现代工程素质和国际视野的博士人才。

4、主要研究方向

(1)光伏功能材料与器件产业化制造技术

(2)光电功能高分子材料设计

(3)光伏材料制造过程热力学、动力学分析与表面技术

5、学习年限与学分要求

学习年限:

全日制攻读不少于3年,在职攻读不少于4年,总年限不超过6年。

学分要求:

博士研究生课程总学分要求不少于15学分,其中学位课程至少11学分。

6、课程设置与考核方式

类别

课程名称

学时

学分

开课学期

授课

方式

考试

方式

备注

A类

学位课

中国马克思主义与当代

36

2

1

讲授

考试

5

学分

博士英语

54

3

1

讲授

考试

B类

学位课

太阳能电池原理与应用

32

2

1

讲授/研讨

考查

6

学分

光伏先进制造技术

32

2

1

讲授/研讨

考查

研究实习

(光伏工程技术及发展趋势)

32

2

1

研讨

考查

C类

专业选修课

新型光电材料

32

2

1

讲授

考查

4

学分

半导体物理与器件

32

2

1

讲授

考查

材料表面与界面

32

2

1

讲授

考查

低维材料合成与组装

32

2

1

讲授

考查

光伏系统设计及控制

32

2

1

讲授

考查

等离子体技术

32

2

1

讲授

考查

材料热力学与动力学

32

2

1

讲授

考查

功能高分子材料

32

2

1

讲授

考查

高等材料化学与物理

32

2

1

讲授

考查

必修

环节

专题研讨

博士研究生在导师的指导下定期进行专题研讨,一般每学期进行1次专题研讨,在学期间累计次数不少于6次。

学术活动

博士研究生在学习期间需参加专题讲座或学术讨论(报告)、交流等学术活动至少20次。

7、博士研究生中期考核

博士研究生在课程学习结束后、学位论文开始之前须进行中期考核,一般在第二学期内进行。

(一)考核内容

1.博士研究生培养方案中课程学习(成绩与学分)完成情况。

2.参加学术活动、学习态度与学风。

3.学位论文及其课题研究进展。

4.科研成果及发表论文(非必选)。

(二)考核方式

由学院组织博士研究生中期考核小组。

考核小组由3~5人组成,组长由博士生导师担任,组员由本学科或相关学科的2~4名高级职称专家担任。

也可聘请行业或部门具有高级职称的专家参加考核小组。

考核由博士研究生介绍专业学习状况、学位论文开题报告,考核小组成员和博士研究生以提问答辩、讨论分析等方式进行。

考核小组对博士研究生的学科专业知识、科研能力、论文选题的可行性进行评议,提出是否通过的建议。

(三)考核成绩

博士研究生中期考核结果分为“合格”、“不合格”两种。

1.经考核合格者,可进入学位论文工作。

2.对综合评定成绩为“不合格”者,应给予考核警告的书面通知,指明努力方向,给予半年考察期。

半年后再次进行考核。

考核通过的继续完成博士学业,考核不通过的,给予退学处理。

八、科学研究与学位论文要求

(一)文献阅读

了解光伏领域发展前沿,了解与博士学位论文有关的研究成果,阅读150~200篇相关文献。

综述报告应准确全面地反映光伏领域的发展和最新研究成果,准确评价目前的发展动态,并指出存在的问题及发展方向。

(二)论文的选题和开题

学位论文选题与解决光伏材料与器件产业化制造技术的关键和共性问题相结合。

开题考核小组由包含该领域知名专家在内的5~7人组成,进行论文开题的统一考核。

开题报告要求包括如下内容:

1.研究课题的目的和意义,国内外发展动态;

2.论文主要工作、实验方案、技术路线、研究工作中的关键问题及解决方法等;

3.计划进度、预期成果和应用价值等。

(三)学位论文

学位论文要求对所研究的课题在科学上或专门技术上做出创造性成果,并在理论上或实践上对光伏技术和产业发展有独特贡献,表明作者已经掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究工作的能力。

学位论文应在导师指导下,由博士研究生本人独立完成。

学位论文必须是一篇系统的完整的学术论文。

论文语言表达要准确,学风严谨,善于总结提炼,结构合理,层次分明,图表规范。

(四)申请学位成果要求

作为主要发明人(必须是导师之后的第一发明人)申请发明专利并公开2项,并至少以第一作者身份在光伏领域认定的SCI期刊上发表被检索论文1篇。

(五)学位论文答辩与学位授予

参照《常州大学博士学位授予暂行工作细则(试行)》执行。

二、学术型研究生培养方案

常州大学全日制硕士研究生培养方案(总则)

常大【2012】151号

第一条培养目标

为适应我国社会主义建设事业的需要,培养德、智、体全面发展的高级专门人才,要求硕士研究生达到如下目标:

(一)较好地掌握马克思主义理论,具有正确的人生观、价值观和世界观,坚持四项基本原则,遵纪守法,品德良好,学风严谨,具有较强的事业心和开拓进取精神。

(二)在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有独立从事科学研究和解决实际问题的能力,在科学或专门技术上有新见解。

掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业文献资料和撰写论文摘要。

(三)身心健康。

第二条学习年限

全日制硕士研究生的学习年限一般为2.5-3年。

其中约一年左右的时间用于完成课程学习、调研和选题等工作,不少于一年半的时间用于进行课题研究和学位论文撰写。

全日制攻读硕士学位的研究生学习年限一般不超过5年。

第三条培养方式和方法

硕士研究生的培养实行导师负责制,并紧密结合研究生所在学院的培养工作。

培养工作遵循如下原则:

1.政治理论学习和经常性的思想教育相结合。

硕士研究生除学习政治理论外,还应参加时事和政治学习,参加公益劳动等活动。

2.课程学习和学位论文工作并重。

在重视坚实的基础理论和系统的专门知识学习的同时,要强调理论联系实际,加强实验技能和科研工作能力的锻炼。

充分发挥指导教师和研究生两方面的积极性,尊师爱生,教学相长。

3.注意因材施教,培养研究生独立思考、独立获取知识和独立科研工作的能力。

4.研究生每天进行适当的体育锻炼。

5.在保证达到培养目标的前提下,具体培养方式可灵活多样,不断总结经验和创造新型培养方式。

第四条培养方案与培养计划

一、培养方案

培养方案是根据培养目标、课程学习与论文工作等各项要求所制订的培养规范,它是研究生培养工作的主要依据,是保证研究生培养质量的重要环节。

各级部门必须加强对制订培养方案工作的监督。

1.培养方案的制订

凡我校招收硕士研究生的学科均须制订培养方案。

新增学科必须在制订招生计划的同时提交培养方案。

培养方案的制订应由招收硕士研究生的学院主管领导召集有关指导教师,在认真调查研究的基础上,根据我校专业特点以及现有条件制订,并报研究生部备案。

2.培养方案的修改

已经审批的培养方案一般不能变动。

如需变动(如研究方向、课程设置等),要在每年制订下一年硕士研究生招生计划时进行。

修订培养方案的审批手续与制订相同。

经审批同意后下一年开始有效。

3.培养方案的内容包括

培养目标、学习年限、研究方向、课程设置、学分及课程要求,学习时间安排、学位论文工作等。

二、培养计划

硕士研究生应在入学后一个月内,在导师指导下根据本专业培养方案的要求和因材施教的原则,结合个人的特点,制订培养计划。

培养计划分课程和论文两部分。

经指导教师审核同意后,填写培养计划一式三份。

一份留研究生本人,一份交所在学院,一份交研究生部。

研究生培养计划是指导硕士研究生学习的依据。

培养计划确定后,研究生和导师均应严格遵守。

在执行培养计划的过程中,若有特殊原因提出修改者,必须于授课学期开学两周内填写申请表,经导师和有关负责人同意后,报研究生部审批、备案。

1.培养计划课程部分中的学位课程必须是培养方案中规定的学位课程。

2.培养计划课程部分中不得安排与本学科相应的大学本科课程。

3.同等学力或跨学科考上的硕士研究生,除完成课程学习计划中所规定的课程外,必须补修两门录取学科的大学本科阶段主干专业课程,所学课程不计学分,但必须列入课程计划。

4.课程计划制订后要严格执行,如有变动,应在开课前两周内,经各学院主管领导批准后报研究生部备案。

第五条课程设置和学分规定

课程学习是获取本学科基础理论和系统专业知识的重要途径。

硕士研究生的课程学习实行学分制。

要求在规定时间内修完培养计划确定的所有课程,总学分不少于30学分,其中学位课约20学分,学术活动为1学分,实践环节为1学分,选修课不少于8学分,各学科专业可根据本部门学科专业的特点,确定不低于上述基本要求的学分数。

课程设置方式:

(一)学位课

学位课是按一级学科设置,反映本学科最基本的基础理论和专业基础理论,是该学科的必修课。

课程设置既考虑基础理论系统性,又有一定的专业覆盖面,每一个二级学科须设置一组学位课程。

学位课包括公共基础学位课(A类)和专业学位课(B类)课程。

公共基础学位课(A类)

政治类:

中国特色社会主义理论与实践研究36学时2学分

外国语类:

英语108学时6学分

基础类:

36-72学时2-4学分

A类课程,10-12学分.

专业学位课(B类)

专业学位课设立3-4门课程,为96-128学时:

6-8学分。

(二)选修课(专业选修课和公共选修课)(C类和D类)

选修课是在学位课以外,为扩大知识面,适应科学技术的发展,按照硕士研究生培养需要,根据不同的研究方向,在本学科和相关学科中开设的各类可供选择学习的课程。

一般要求选修本学科专业类的学分为不少于8学分,选修非本学科专业类的学分为不少于2学分。

(三)学术活动

硕士研究生在学期间,必须参与不少于10次的学术活动(学校学术活动2次、各学院学术活动8次),其中每人必须发表四次学术报告(参加校外学术活动者