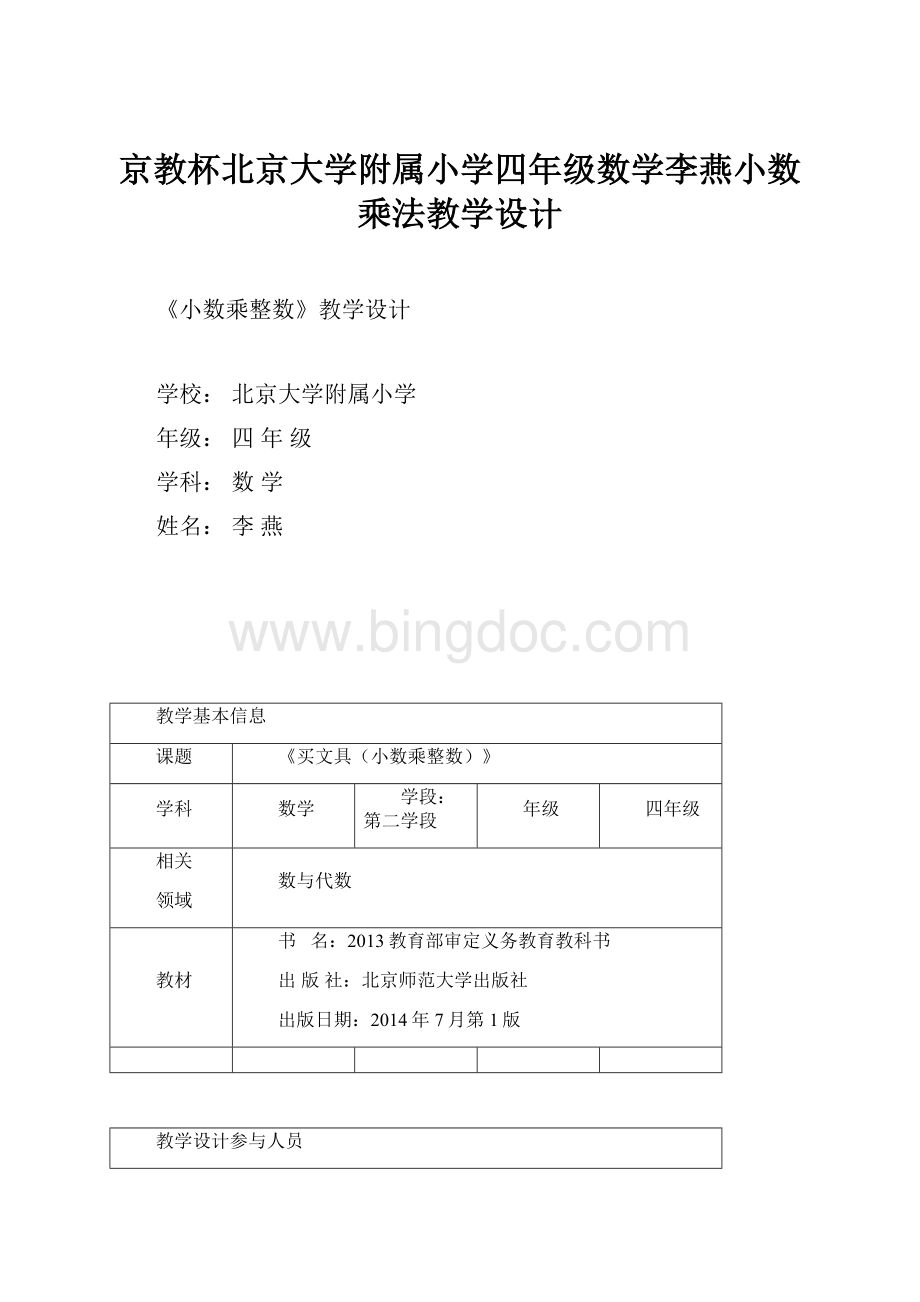

京教杯北京大学附属小学四年级数学李燕小数乘法教学设计Word格式.docx

《京教杯北京大学附属小学四年级数学李燕小数乘法教学设计Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《京教杯北京大学附属小学四年级数学李燕小数乘法教学设计Word格式.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

运算能力不仅是一种数学的操作能力,更是一种数学的思维能力。

不仅要能够根据法则、公式等正确地进行计算,更要理解运算的算理,还要能够根据题目条件寻求正确的运算途径。

运算能力是数学思考的重要内涵。

数的运算离不开数的意义的支撑,除了发展学生的运算能力外,运算的课堂也是培养学生数感的重要土壤。

数感并不简简单单的是一种对数的感觉,它是一种综合的能力,应该是一种主动地、自觉地理解和运用数的态度及意识。

二、教学背景分析

(一)学习内容分析

《小数乘整数》一课是北师大版教材四年级下册第三单元的内容,是《小数乘法》单元的第一课时。

1.教材纵向梳理

小数乘法的内容主要基于小数及乘法两方面的理解。

北师大版教材中与小数相关的内容:

册别

内容

三上

元、角、分与小数的初步认识

元、角、分背景下一位小数的比较大小

元、角、分背景下一位小数的加减运算

四下

小数的再认识及比较大小

小数加减法

小数乘法

五上

小数除法

小数的混合运算

北师大版教材中与乘法相关的内容:

二上

乘法的认识和乘法口诀

一位数乘两、三位数

三下

两位数乘两位数的乘法

四上

三位数乘两位数

运算律及混合运算

两个常见数量关系

五下

分数的乘法

六上

分数混合运算

通过对相关内容的梳理,无论从小数的线索还是乘法的线索来看,在学习小数乘法前,学生对小数和乘法都已经有了较为充分的认识。

以小数和整数乘法作为意义的支撑。

2.本单元的具体内容

本单元的具体知识点:

具体内容

买文具

小数乘整数

小数点搬家

小数点移动引起小数大小变化的规律

街心广场

积的小数位数与乘数小数位数的关系

包装

小数乘法的竖式计算

(一)

蚕丝

小数乘法的竖式计算

(二)

手拉手

小数加、减、乘混合运算

作为小数乘法单元的第一课时,小数乘整数的学习为后续小数乘小数、小数除法、乃至分数的乘除法都提供了学习方法和思想方法上的支撑。

3.《小数乘整数》教材分析

(1)问题情境内容丰富

《小数乘整数》一课,北师大版、人教版、北京版教材都呈现了一个较为开放和丰富的购物的情境,学生根据情境可以提出很多问题。

从运算方式来看,既可以是加法问题,也可以是乘法问题。

无论是怎样的问题,都能充分调动起学生对于数和运算的理解,这就为学生之间的交流创造了很多机会和无限的可能。

北师大版教材情境:

人教版教材情境:

北京版教材情境:

进一步对比不同版本教材发现,北师大版教材提供的所有数据都是纯小数,从运算的结果来看,乘积既可以大于,也可以小于1。

(2)解决问题路径多样

北师大版教材中给出的解决问题的路径主要有三种,将小数乘法转化成小数加法;

通过单位换算和对计数单位的理解将小数乘法转化成整数乘法。

同时,通过图这一直观模型,将数和算式的意义清晰地呈现出来。

可以看出,对运算的认识依然要基于对数的意义的理解,运算内容的学习,应该作为数的认识的延续。

北师大版教材并不急于归纳出具体的算法,即使课后的练习也都是简单的数据,期望学生在“涂一涂”、“算一算”、“与同伴交流想法”的过程中充分体会小数乘整数的算理。

人教版和北京版教材都在例1中给出了几种解决问题的路径,并且在例2即开始引导学生归纳小数乘整数的算法。

人教版教材解决问题路径:

北京版教材解决问题路径:

(3)拓展乘法意义

北师大版教材在课后练习中呈现了一个解决实际问题的情境,进一步拓展乘法意义。

其中“0.6千克香菜多少元”的问题出现了整数乘小数(3×

0.6)的现象,这是学生学习数量关系以来,第一次出现数量不是整数、不足1的现象。

数量不是整数,这对学生原有倍的认识是一次打破;

数量不足1,这对于学生原有乘法越乘越大的观念也是一次修正。

这无疑是乘法意义上的一次全新的拓展。

对比人教版的教材,在《小数乘整数》一课后,直接安排了《小数乘小数》的内容,在该单元的第五课时才以“鸵鸟的最高速度是非洲野兽的1.3倍”这一情境,呈现出了整数乘小数的内容。

人教版教材小数乘法内容:

在北京版教材中,在小数乘整数内容后,直接在第二课时中安排了与北师大版“买菜”问题相似的情境,来解决小数乘小数的问题。

北京版教材小数乘法内容:

对比三个版本教材,对于整数乘小数问题的处理各有不同。

人教版的教材似乎有意将其置后处理,并且在问题情境中明确限定了这个小数的实际意义——表示倍数,而且给出了一个大于1的小数,这一点,对于学生原来对乘法“越乘越大”的认识是没有任何拓展与突破的,只是让学生知道了非整数倍的现象。

北京版教材虽然体现出了乘法意义的拓展,但将这个难点与小数乘整数问题一起呈现解决,思维的跨度过大,对学生来说困难较大。

北师大版教材的安排很巧妙,学生可以由前一个“2千克白菜多少元”的问题,联系“单价×

数量=总价”的数量关系自然列出算式。

(二)学生情况分析

1.已有经验

学生在三年级时已经对元、角、分背景下的小数及加减法运算有了初步的认识,在本册第一单元中,又对小数的意义有了进一步的认识和理解,能够从分数、单位换算、计数单位的角度理解小数。

对于小数可以表示生活中不同意义的量的认识也是较为丰富的。

此前对于整数乘法运算的学习也是学习小数乘法的必要支撑。

2.前测情况分析

(1)对算式意义有正确的理解

调研题目:

0.3×

4(0.4×

3)这个算式表示什么意思?

(其中0.3×

4有21人作答,0.4×

3有20人作答)

调研目的:

了解学生对小数意义及乘法意义的理解情况。

调研时间:

2016年3月6日

调研对象:

北大附小四年级(8)班学生41人

调研结果:

理解

角度

题目

乘法意义

乘法意义、小数意义

计数单位

4个0.3

0.3个4

4个

个4

12个0.1

12个

4

66.7%

8.3%

12.5%

100%

4×

0.3

57.6%

12.1%

18.2%

3.0%

6.1%

无论0.3×

4还是4×

0.3,41名学生都能够正确理解算式含义,能够从乘法意义、小数意义、计数单位几个不同角度进行理解,并且有学生能关注到小数与分数的关系。

尽管交换了乘数的位置,但由于没有具体情境的限制,学生更倾向于选择从4个0.3的角度理解算式含义。

(2)能够主动寻找解决问题的路径,群体的路径丰富,个体相对单一

你有哪些不同的方法可以得到0.3×

3)这个算式的结果?

请把你的方法表示出来。

了解学生解决小数乘整数问题的思维路径。

方法

正确

无意义

错误

竖式

积的变化规律

分数

单位换算

计数

其他

0.3+0.3+0.3+0.3

3×

4÷

10

10×

3

12角=1.2元

0.1+4×

0.2

4=1.2

(4÷

2)×

(3×

2)

26.8%

17.1%

2.4%

24.4%

4.9%

7.3%

92.7%

33.3%

22.9%

16.7%

2.1%

6.3%

85.4%

从调研结果可以看出,绝大多数学生能够给出正确并且合理的表示方法。

在学生给出的89种表示方法中,只有1个是错的。

给出错误理解的这名学生共列出了4种不同方法,其中第一种是正确的(4×

3÷

10),而剩下的3种方法有两种是无意义的,还有1种是错误的,虽然方法错了,但是结果却是对的,可以判断学生是因为追求方法的多样而造成的错误。

方法数量

一种方法

两种方法

三种方法

四种方法

五种方法

22%

12.2%

9.8%

从总体上来看,学生解决问题的路径是丰富的。

除无意义及错误的方法外,学生共给出了8种不同的解决问题路径,但是这种丰富是在群体范围内达成的。

从上表可以看出,只有约29.3%学生有三种或三种以上不同的解决问题路径(这其中还包括无意义及错误路径)。

因此,从个体解决问题路径的丰富性来看,是相对单一的。

在众多方法中,学生更倾向于选择从乘法的意义、积的变化规律、计数单位的角度来表示方法。

其中,选择从计数单位角度来表示方法的学生在两个算式上呈现出了较大的差异。

在众多方法中,选择竖式的学生比例相对较高。

然而如果仅从表达方式上来看,从竖式中难以看出学生对方法是否理解。

尽管学生在完成调研题目1时,能够从分数的角度来认识和理解小数,但是在实际表示解决问题的方法时,学生不易能从分数角度解决问题。

(3)解决整数乘小数的问题时有较大困难

了解学生对整数乘小数实际问题的思考路径。

2016年3月15日

北大附小四年级

(1)班学生18人

算错或没有解答

2

2÷

1÷

5×

估算

百分比

27.8%

5.6%

44.4%

从调研结果可以看出,在不提供小数乘整数(买白菜问题)的情境时,近一半的学生在解决问题时是有困难的。

在调研结束后,又对5名学生进行了访谈。

其中有3人明确说出题目难,主要困难在于“0.3千克”,认为如果改成“0.5千克”或是整数就简单了。

也有1名学生提到如果青菜每千克1元,那么0.3千克也很容易能算出来。

可以看出学生在解决整数乘小数的实际问题时是存在较大困难的。

(三)我的思考

1.“简单”的真的简单吗

最初我对这节课的理解就是简单,问题情境简单,数据简单,运算关系简单。

学生在此前的学习中已经对乘法和小数有了较为丰富的认识,这种认知,足以支撑他们解决小数乘整数的问题。

通过对学生的调研,我的认识发生了一些转变。

会算,真的理解吗?

算对了,运算能力就强吗?

群体的方法多,个体情况就无需关注了吗?

简单的背后其实包含了丰富的内涵,群体路径的丰富就充分说明了这一点。

但是个体路径的不丰富却说明了简单中的“不简单”!

对学生来讲,困难的不是方法本身不理解,困难在于学生难以将所学的知识充分与新知建立起联系,并自如地将已知为新知所用。

因此,本课要充分利用教材的情境,为学生打开问题解决的思路。

不急于得到算式的结果,要让学生在实际背景下表达解决问题的方法,并在此过程中充分建立和已知之间的联系,在理解算理的基础上发现算法,并重新审视对数和运算的理解。

小数乘法的学习也是后续小数除法、分数乘法、分数除法的学习基础。

无论是知识的相关性、还是方法之间的关联,作为数域扩展后第一次认识乘法,小数乘法的学习都是相当重要的。

除了知识上可以提供必要的支撑,更重要的是通过小数乘法的学习过程,积累后续研究时可以利用的学习经验。

2.“丰富”的确定丰富吗

北师大版教材为学生提供了一个购物的情境,但是所有的数据都是纯小数,且都是一位小数。

看似可以为学生提供丰富的解决问题空间,但其实几个数据(0.3元、0.2元、0.4元、0.7元)作用类似。

我对其中两个数据进行了调整。

保留了两个简单的一位纯小数,另给出了一个两位纯小数,和一个一位带小数。

期望能给学生提供更加丰富的思考空间,使他们在解决问题的过程中能充分调动新知与旧知之间的联系。

3.困难的能视为没“困难”吗

调研中,学生对整数乘小数问题的困难也同样引发了我的思考。

学生原有对乘法的理解是“加倍”、“扩大”,所以结果自然也是“越乘越大”。

当乘的数变成了小数(小于1)后,这对学生来讲是一个非常大的冲击,不仅乘的数“奇怪”,得到的结果反而比以前还小了!

可以说,学生原有对乘法的认识几乎完全被推翻了!

这种颠覆性的意义拓展,是否能够被回避,或者仅借助“单价×

数量=总价”的数量关系予以淡化处理呢?

小数乘法,不仅是数域上的拓展,更是意义上的拓展。

然而这种感悟并不是自然而然就能被大多数学生感知到的,也是需要有了对情境、对算理的充分感知,有了一定量的积累之后,才能出现的顿悟,因此这更加凸显本课的重要性!

(四)教学方式与教学手段说明

教学方式:

学生独立思考解决问题方法、集体交流讨论、全班共同质疑解答相结合的方式。

教学手段:

电脑、实物展台

三、教学目标与重点、难点设计

(一)教学目标

1.知识与技能目标:

在解决问题的过程中,借助对数的意义的理解,理解小数乘整数的意义,发展运算能力。

2.过程与方法目标:

通过对小数乘整数问题多种解决路径的梳理,感受小数乘整数的丰富性,同时体会解决问题的不同思考角度,积累研究经验。

3.情感态度与价值观目标:

在解决问题的过程中发展学生的问题意识,激发学生的求知欲与探索精神。

(二)教学重点、难点

在解决问题的过程中,进一步加深学生对数的意义以及运算意义的认识与理解。

四、教学过程与教学资源设计

(一)教学流程

(二)教学过程

1.复习小数,唤起经验

(1)回顾一单元学习的内容,出课题

【设计意图:

唤起学生对小数的已有认知。

】

(2)出示问题情境,提出乘法问题

教师出示教材图片,学生根据图中信息提出用乘法解决的问题。

选择一个简单问题共同研究。

(3块橡皮多少元?

)

2.多种路径,丰富认识

(1)根据问题列式

0.2×

(2)学生独立思考,结合情境,表达想法

(3)学生集体讨论、交流多种解决问题的路径

学生方法预设:

0.2+0.2+0.2=0.6

从乘法意义的角度来理解运算的意义,建立小数乘法与小数加法之间的联系,将未知转化成已知。

0.2元=2角,2×

3=6(角),6角=0.6元

借助学生熟悉的元、角、分的模型,通过单位换算,将小数乘法转化成整数乘法。

2×

0.1=0.6

从包含多少个计数单位的角度理解小数,从而将小数乘法转化成整数乘法。

体会小数乘法与整数乘法之间的联系。

10=0.6

借助积的变化规律,将一个数先扩大,再缩小相同的倍数,把小数乘法转化成整数乘法,同时借助对小数意义的理解解决问题。

图

图是学生解决问题过程中重要的直观模型,在此充分让学生体会图能够将数的意义及运算的意义直观地呈现出来,清晰、易懂。

通过对“为什么6条就是0.6”的追问,进一步让学生从计数单位、平均分的过程理解和认识小数。

3=

×

=0.6

建立小数与分数之间的联系,进一步体会小数的意义。

……

充分讨论、交流,让学生了解解决问题的不同路径与思考角度,充分打开思路,在群体内实现问题解决的丰富,从而加深学生对小数意义及运算意义的理解。

同时在交流的过程中对学生能够想到的方法给予充分地肯定与鼓励,激发学生思考与表达的欲望和积极性。

(4)小结

一个简单的小问题,通过集体的智慧,让大家有了丰富的认识。

如果现在再来看0.2×

3这个算式,和刚才的理解还一样吗?

3.巩固提升,积累经验

(1)提出新问题

学生根据题目信息,提出一个自己喜欢的问题,独立解决问题。

第一个环节是全班一起解决同一个问题。

这个环节,让学生提出自己喜欢的问题,希望他们的思路进一步打开,同时也为不同程度学生的学习提供充分的空间。

学生既可以仿照环节一的例子,提出一个类似的问题,巩固刚才的学习过程;

也可以根据自己的能力,提出更有挑战性的题目。

在解决问题的过程中,学生会充分调动关于运算的所有已知,除了运用刚才交流过的方法,还可能会有新的发现。

在解决问题的过程中,发展运算能力。

(3)学生集体讨论、交流,巩固提升

学生交流预设:

较大数量的问题

呈现学生方法,全班引起共鸣。

学生介绍解决问题的方法,进一步建立新问题与环节一交流过的方法之间的联系。

四年级的学生是充满好奇心和挑战欲的。

总是希望出“新”、出“奇”,因此他们乐于提出一个大数量的问题。

但是解决问题甚至是在交流的过程中却发现,自认为“很难”的题目,其实依然能够用刚才的方法来解决。

万变不离其宗!

看似很简单的知识、方法,其实却有非常大的作用。

期望学生体会到思考与交流的重要性。

选择学生乘积超过1的算式(0.3×

5=1.5),分享他的图。

学生解释图意,体会“满十进一”。

体会小数与整数的联系,都是十进制,将小数纳入原有数的系统。

一人多角度表达

呈现学生方法,全班共同思考解决问题的思考角度。

分享经验:

用不只一种方法解决问题的;

尝试使用第一次没想到的方法解决问题的。

在这个环节中,学生充分调动自己在上一个环节中获得的经验,解决问题的路径已经从群体的丰富转变为个体的丰富,感受个体在学习后的生长。

全班学生共同寻找方法背后的依据,使学生充分将已知与未知建立联系,进一步明确解决新运算问题的思考角度,从而积累活动经验。

交流新发现

●竖式

学生希望能够像整数乘法一样,找到普遍适用的算法。

虽然书写格式并不规范,但是学生这种主动归纳、概括的意识值得肯定。

●运算律

学生在解决问题过程中能够充分调动已知,除了已经交流过的方法,学生还能够根据所选数的特征,与其他已知建立联系。

学生在最初使用运算律的过程中可能是无意识的,但是要通过交流,帮学生建立一条新的路径,让学生体会到运算律在解决运算问题过程中的重要作用。

同时也是对学生善于思考、善于调动已知解决未知问题这种意识的鼓励与肯定。

通过进一步的讨论与交流,对方法又有了更深入的认识和理解,甚至还有了新的发现。

4.建立联系,发展认识

(1)建立联系

前面是深入研究每一种方法,如果具体地来看,乘法的意义、积的变化规律、运算律都是基于对乘法的认识;

单位换算、计数单位、分数都是对小数的理解;

图包含对这两方面的认识。

通过对解决问题过程的重新审视,使学生有意识地关注不同路径之间的联系以及新知与旧知之间的联系。

采用思维导图的方式串联板书,将不同路径之间的关系更清晰地体现出来。

同时,通过对路径背后意义支撑的提炼,进一步让学生体会到新运算知识的学习,其实只需要从运算的意义和数的意义两方面寻找支撑即可,为后续学习积累研究经验。

(2)分享感受

(3)结语

让我们一起来回顾一下。

一个简单的小数乘法问题,与我们曾经学习过的很多知识都是密不可分的。

当我们建立起新旧知识之间的联系,新问题就变得简单了;

当我们进一步梳理这些知识之间的关系,我们的思维也变得更清晰了。

希望同学们能够带着思考,带着今天的研究经验,继续新知识的学习和研究。

期待着你们能有更多、更精彩的发现。

板书设计:

五、学习效果评价设计

1.用0.7×

4这个算式可以解决哪些实际问题?

请你举例说明。

2.用0.3×

0.6这个算式可以解决哪些实际问题?

课堂上学生在解决小数乘法问题时有多种不同路径,此题考查学生是否能将这种丰富的认识应用到其他问题中。

六、教学设计特色说明与教学反思

(一)教学设计特色

1.充分挖掘方法背后的道理,使学生的思维从无意识解题向有意识思考过渡

看似简单的问题,不只是表面的答案,背后的意义才是核心。

最初解决问题时,学生仅是在想办法得出算式的结果,对于具体的方法以及背后的道理并未有更多的思考,是一种无意识解题的状态。

在讨论与交流的过程中,“怎么理解这个算式的意思?

”“这是从哪个角度理解的呢?

”“怎么想到用这种方法解决问题呢?

”使学生意识到其实每种方法的背后都是有道理的,并在后续解决问题的过程中,能够主动地去寻找方法和意义的支撑,从无意识解题转变为有意识思考。

2.梳理小数乘整数的方法路径,积累解决运算问题的研究经验

本课将进一步发展学生对数的意义及运算意义的认识与理解作为教学重点,通过对小数乘整数问题多种解决路径的梳理,充分感受小数乘整数问题的丰富性,实现从群体的丰富到个体的丰富。

在后续学习中,面对新问题时,期望学生可以直接建构经验,能够有意识地从数的意义、运算意义的角度去思考,同时可以结合直观模型直观地呈现和表达出来。

这不仅是运算类课程的研究方法,也是研究一个新事物、新问题的方法。

希望学生通过这节课的学习,在发展运算能力的同时也能为后续学习积累研究经验。

3.鼓励学生解决自己喜欢的问题,满足不同程度学生的需要

本课第一个环节是全班学生共同解决同一个问题,第二个环节让学生提出一个自己喜欢的问题,“买什么,买多少,都由自己决定”。

学生既可以根据自己的能力水平选择提出一个类似于环节一的问题,也可以提出一个更有挑战性的问题;

既可以选择使用已经讨论过的方法进行巩固练习,也可以继续调动已知经验,发现新的方法。

4.思维导图式的板书设计,帮学生理清不同思维路径之间的联系

作为小数乘法单元的第一课时,本课重在沟通新知与旧知之间的联系,体会运算的学习也是基于对数的意义的理解。

通过对多种解决问题路径的梳理,不仅建立了不同路径和方法之间的联系,更对其背后的意义支撑进行了提炼,使学生意识到,尽管解决问题的方法和路径不同,但都是基于对意义的理解,都是把新知转化成了旧知。

将板书用思维导图的方式呈现,有助于学生关注到不同路径之间的联系,并将新知纳入已有认知系统。

(二)教学反思

1.进一步发展学生对小数的认识,充分建立小数与运算之间的联系

学生对小数意义有一定的理解,能从多角度加以认识,但是在解决运算问题时,却缺少将其联系起来的能力。

教师在课堂上通过引导,让学生意识到运算问题的解决与数的意义的理解是相关的,并在解决新问题的时候能主动利用环节一积累的经验,使学生的思维在课堂上得到生长。

2.将实物图与线段图进行对比,使学生充分体会图的意义和作用

在第一个环节解决问题时,学生给出了两种画图的方法,一种是根据小数的意义作出(如下左图),