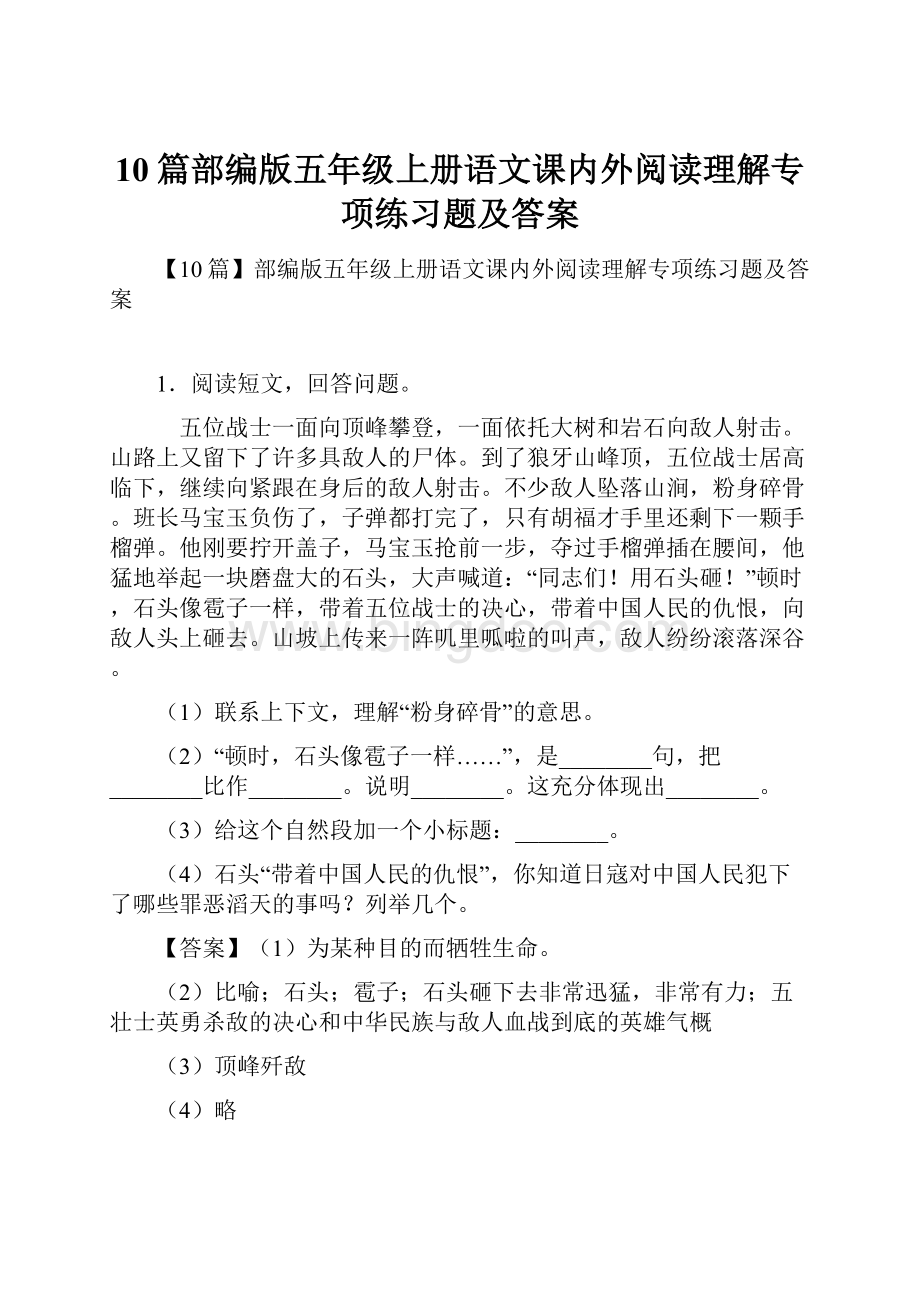

10篇部编版五年级上册语文课内外阅读理解专项练习题及答案Word文件下载.docx

《10篇部编版五年级上册语文课内外阅读理解专项练习题及答案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《10篇部编版五年级上册语文课内外阅读理解专项练习题及答案Word文件下载.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

可结合语境、课后注释或查字典理解词义。

(2)考查学生对比喻修辞手法的掌握。

要注意本体和喻体特点的一致性。

要求学生能判断,会应用。

(3)此题主要考查提炼文章标题的能力。

(4)此题属于开放性试题,结合课文本内容和实际。

表述正确,文通句顺,书写认真即可。

2.课内阅读我最棒。

①记得有一次,作文的题目是“秋天来了”。

老师读了一段范文之后,当大多数同学千篇一律地开始写“秋天来了,树叶黄了,一片一片地飘到了地上”时,我心里忽然掠过了不安分的一念:

大家都这样写多没意思!

我要用自己的眼睛去看秋天,用自己的感受去写秋天。

②我把秋天比作一个穿着金色衣裙的仙女,她那轻飘的衣袖拂去了太阳的焦热,将明亮和清爽撒给大地;

她用宽大的衣衫挡着风寒,却捧起沉甸甸的果实奉献人间。

人们都爱秋天,爱她的天高气爽,爱她的云淡日丽,爱她的香飘四野。

秋天,使农民的笑容格外灿烂。

③于是,我的作文得了个“甲优”,老师在文中又圈又点,并将它作为范文在班上朗读。

④这小小的光荣,使我悟得一点道理:

作文,首先构思要别出心裁,落笔也要有点儿与众不同的“鲜味”才好。

这些领悟自然是课外读物的馈赠。

(1)联系上下文,解释下列词语。

①千篇一律:

________

②别出心裁:

(2)根据文段内容,完成下面的填空。

①“不安分的一念”具体指的是________。

②“这小小的光荣”具体指的是________。

③第________段是作者对自己作文内容的介绍,这一段运用了________、________、________的修辞手法。

(3)用“‖”将文段分为两部分,并概括段意。

第一部分:

第二部分:

(4)读了这几段文字,你从中受到了怎样的启发?

【答案】

(1)同学们写的作文基本一个样。

;

指想出的办法与众不同。

(2)大家都这样写多没意思!

我要用自己的眼睛去看秋天,用自己的感受去写秋天;

“我”的作文得了个“甲优”,老师在文中又圈又点,并将它作为范文在班上朗读;

②;

比喻;

拟人;

排比

(3)①②③‖④;

自己写《秋天来了》这篇作文,别出心裁,得到夸奖。

写自己明白的道理。

(4)我们写作文要别出心裁,要写自己的真实感受。

要多读书,多积累。

要结合语境,正确理解词义。

(2)①、②这是考查指代性词语指代的内容。

感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。

一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。

有时要注意可能不是整句话,而是其中的一部分。

③确定一个句子运用的修辞手法时,先要掌握修辞手法类型:

比喻、拟人、反问、排比等。

再细读每句话,看符合哪种修辞手法的特点,然后作出判断。

(3)分段就是划分文章的意义段,即在意义上可以构成一个完整单位的部分。

概括段意,可先看看这段有几句话并了解每句话的意思,接着找出每句话中的重点词或中心词语,然后把这些词语连起来,组成一句通顺的话。

(4)本题考查概括文章给人的启示和道理。

学生通过感知文本内容,继而理解文本的中心主题以及作者所要抒发的感情。

故答案为:

(1)①同学们写的作文基本一个样。

②指想出的办法与众不同。

(2)大家都这样写多没意思!

②;

排比。

(3)①②③‖④;

2、写自己明白的道理。

(4)我们写作文要别出心裁,要写自己的真实感受。

【点评】

(1)本题考查学生对文中重点词语的理解,可结合语境或查词典理解词义。

(2)①、②此题考查对指代性词语指代的内容的把握。

③考查学生对常用修辞手法的掌握。

(3)本题考查学生给段文化分段落并概括段意的能力。

(4)只要观点正确,表述合理,文通句顺即可。

3.阅读下文,回答问题。

和氏璧

在战国时期,楚国有一个石匠叫卞和。

有一天,他在荆山采石,(意料

意外)的发现了一块石头。

________外表上看上去很普通,________他坚信在石头里面一定有好玉。

他把玉献给楚国当时的国王,楚厉王。

厉王派人去检查玉。

但是派去的人回来说,那只是一块普通的石头,里面根本不可能有玉。

厉王觉得自己被欺骗了,大怒。

命人砍去了卞和的左脚。

厉王之后,他的儿子武王继位。

卞和又去献玉。

可是大家(仍然

果然)坚持认为那是一块普通的石头。

于是,卞和又因为欺君之罪被砍去了右脚。

武王去世后,他的儿子文王登基。

卞和想再次去呈献宝玉。

但是因为他失去了双脚,无法行走,于是他只能怀抱玉石坐在路边大哭。

文王听说了这件事,派人去把卞和接来。

文王命人把那块石头剖开,里面(仍然

果然)有一块宝玉。

最令人惊奇的是这块玉从侧面看是绿色的,从正面看是白色的。

________是卞和所献,________这块玉就被称为和氏璧。

后来这块和氏璧被制成皇帝的玉玺,代代相传,成为大中国统治者无上权力的象征。

从这个故事中,我们了解到,大多数玉石看上去是很普通的,只有有经验的玉匠才能分辨出隐藏在石头中的美丽宝玉。

(1)在文中的横线上填上恰当的关联词语。

①________外表上看上去很普通,________他坚信在石头里面一定有好玉。

②________是卞和所献,________这块玉就被称为和氏璧。

(2)选择文中括号里恰当的词语。

(意料

意外)________的发现

(仍然

果然)________坚持

果然)________有

(3)这块宝玉为什么被称为和氏璧?

它有什么特点?

(4)这个故事告诉人们一个什么道理?

(

)

A.

一块普通的石头里面也有宝玉。

B.

一般的人不识得宝玉,只有非常有经验的石匠才识得。

C.

有才华的人虽然可能一时不被人赏识,但他的才华最终将会显露。

【答案】

(1)虽然;

但是;

因为;

所以

(2)意外;

仍然;

果然

(3)因为是卞和所献,所有这块玉就被称为和氏璧。

和氏璧从侧面看是绿色的,从正面看是白色的。

(4)C

(1)考查关联词的运用。

解答时要先理解分句前后表示的是何种关系,再根据句子的意思来选择恰当的关联词语填写。

①分句前后是转折关系。

故选“虽然……但是……”;

②分句前后是因果关系。

故选“因为……所以……”

(2)本题考查词语的运用。

应在理解词语的基础上,结合具体语境选词填空,使句中表达更准确。

意料:

事先对情况、结果等的估计、推测。

意外:

料想不到;

意料之外。

仍然:

仍旧,照样。

表示某种情况持续不变;

还。

果然:

强调不出所料。

(3)考查对课文内容的理解能力。

解答时要带着问题读课文整体感知文章内容,再用简洁的语言概括出来即可。

学生通过感知文本内容,继而理解文本的中心主题以及作者所要抒发的感情,比较判断正误。

(1)①虽然、但是;

②因为、所以;

果然;

(3)因为是卞和所献,所有这块玉就被称为和氏璧。

(4)C

(1)本题考查学生对关联词语的使用。

理解句子,分清分句前后之间的关系。

然后再来选择恰当的关联词语,使句子连贯。

(2)要正确使用词语,要从意义和使用习惯两方面准确理解,这也是积累的重要内容之一。

(3)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息并加以概括的能力。

(4)本题考查对文章中心的把握能力。

4.课内阅读

赵王到了渑池,会见了秦王。

秦王要赵王鼓瑟。

赵王不好推辞,鼓了一段。

秦王就叫人记录下来,说在渑池会上,赵王对秦王鼓瑟。

蔺相如看秦王这样侮辱赵王,生气极了。

他走到秦王面前,说:

“请您为赵王击。

秦王拒绝。

蔺相如再要求,秦王还是拒绝。

蔺相如说:

“您现在离我只有五步远。

您不答应,我就跟您拼了!

”秦王被逼得没法,只好敲了一下缶。

蔺相如也叫人记录下来,说在渑池会上,秦王为赵王击缶。

(1)给文中划线的词换个词语,意思不变。

(2)按要求改写句子。

①蔺相如走到秦王面前,请他为赵王击缶。

改成直接叙述:

②蔺相如说:

”

改成间接叙述:

(3)蔺相如为什么逼秦王击缶?

(4)“渑池之会”突出了蔺相如是一个怎样的人?

(1)拒绝

回绝

(2)蔺相如走到秦王面前,说,“请您为赵王击缶。

”;

蔺相如说,秦王离他只有五步远。

秦王不答应,他就跟秦王拼了。

(3)蔺相如看秦王侮辱赵王,他为了维护赵国的尊严,所以逼秦王击缶。

(4)蔺相如是一个勇敢机智,不畏强暴的人。

(1)本题主要考查学生对近义词的辨析情况,有助于学生更深刻的认识和理解课文。

先理解词义再写近义词。

推辞:

拒绝;

辞谢。

拒绝:

不答应;

明确地表示不愿意做或不愿意。

(2)引述句和转述句之间的转换:

A标点符号的改变:

引述句改转述句,冒号和引号要改为逗号。

B人称的变化:

a引述句改转述句时,说话人即第一人称“我”要改为第三人称“他”或“她”;

b当引述内容涉及第二人称,在改为转述句时就应改为第一人称。

应注意,冒号和引号前的内容不变。

如:

①蔺相如走到秦王面前,说,“请您为赵王击缶。

”②蔺相如说,秦王离他只有五步远。

(3)考查对课文内容的理解能力。

解答时要带着问题读课文整体感知文章内容,在用简洁的语言概括出来即可。

(4)评价人物性格要应做到通观全文根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析其中蕴涵的精神或品质。

由“渑池之会”这个小故事说明蔺相如机智勇敢,不畏强暴;

(1)主要测试学生对近义词的理解,理解了词义,写出近义词就容易了。

平时注意多积累,增加词汇量。

(2)掌握引述句和转述句之间的转换的方法。

平时多练习。

(3)此题考查筛选相关信息并加以概括的能力。

(4)本题考查评价分析人物性格。

5.阅读下面的一段话,并回答问题。

1860年10月6日,英法联军侵入北京,闯进圆明园。

他们把园内凡是能拿走的东西,统统掠走;

拿不动的,就用大车或牲口搬运;

实在运不走的,就任意破坏、毁掉。

为了销毁罪证,10月18日和19日,三千多名侵略者奉命在园内放火,大火连烧三天,烟云笼罩了整个北京城。

我国这一园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华,就这样化成了一片灰烬。

(1)从文中划线的词语中你体会到了什么?

(2)请各写一句夸赞圆明园和痛恨侵略者的话。

(1)侵略者的残暴和疯狂。

(2)夸赞:

圆明园是人间仙境,是世界圆林的瑰宝,是历史上前无仅有的辉煌建筑。

痛恨:

英法联军,一群可恨的强盗,他们的强盗行经给世界文化造成了很大损失,是中华民族永远抹不掉的耻辱

(1)解答此题的关键在于对词语的理解,从文中体会到了侵略者的残暴和疯狂。

(2)理解体会圆明园当年的辉煌,激发学生对圆明园的热爱和对英法联军的痛恨。

夸赞:

英法联军,一群可恨的强盗,他们的强盗行经给世界文化造成了很大损失,是中华民族永远抹不掉的耻辱

【点评】对于课文内容的掌握,都是基于读懂课文的基础之上,带着问题读课文,边读边思考,就不难找出正确答案。

6.课外阅读

山羊和狼

狼干了坏事,被狗咬伤,倒在地上,自己不能找吃的。

它真想到前面的河里去喝水,可是,怎么也爬不动。

这时,从远处走来了一只山羊。

狠有气无力地叫着:

“山羊大哥,我渴极了!

请您快给我到小河里弄点水来!

”山羊望了望狼,摇了摇头说:

“我不能替你去拿水。

狼刚想发火,忽然伤口一阵剧痛,便忍住了,“我受伤了,伤势很重,一点也不能动了!

(难到、难道)你一点不同情我吗?

”山羊还是摇了摇头。

狼简直要哭出来了,又苦苦地哀求道:

“行行好吧!

山羊大哥。

只要你给我一点儿水,我就可以自己去找食物了。

要不,我会饿死、渴死的!

“要是我给你水喝,你能够站起来了,那么,你会(毫、豪)不客气地把我当食物吃了!

”山羊说完,头也不回就走了。

(1)在括号里选留一个正确的词,把不正确的划去。

(2)画线的句子是________句,请把它改为陈述句(保留原句意思)

(3)文中画线词语“要是”,还可以用哪些词语来替换,请写出两个(句子意思不变)

(4)短文分两层(已用“‖”线标出),请写出各层意思。

(5)写出文中下列词语的近义词。

剧痛________

哀求________

发火________

(6)用下列词语造句。

有气无力:

简直:

(7)作者怎样三次写山羊头部的动作?

为什么要这样写?

【答案】

(1)难到;

豪

(2)反问;

你一点也不同情我。

(3)如果,假如

(4)受伤的狼请求山羊给他弄点水喝。

山羊识破了狼的阴谋。

(5)疼痛;

乞求;

发怒

(6)妈妈刚下班,就有气无力地坐在沙发上。

孩子们一看到圣诞树简直欣喜若狂。

(7)第一次是“摇了摇头”,第二次是“还是摇了摇头”,第三次是“头也不回”。

这三次山羊头部动作的描写,表现了山羊对狼的凶恶本性是认识的,坚决不同情这只受伤的狼。

(1)此题主要考查学生用同音字组词的能力。

同音字音同,形、意不同,组词不同。

解答时要依据字义注意比较。

(2)画线的句子用反诘的语气表达一个肯定的意思,答案已经蕴涵在问句中了,不需要对方来回答,也就是明知故问,是反问句。

反问句改为陈述句的方法如下:

第一步:

问号改为句号;

第二步:

删掉疑问词比如:

“难道…吗?

”和“怎能……呢?

”等。

第三步:

否定改为肯定,肯定改为否定。

(3)(5)主要考查对近义词的辨析能力。

近义词,是指词汇意义相同或相近的词语,解答本题,要理解词语的意思,然后写出所给词语的近义词。

答案合理即可,不唯一。

(4)概括层意,可先看看每层有几句话并了解每句话的意思,接着找出每句话中的重点词或中心词语,然后把这些词语连起来,组成一句通顺的话。

(6)考查运用词语的能力,学生要在明确词语意思的前提下,会用词语造句,语言表达要准确,简洁,语句完整、通顺。

(7)考查对课文内容的理解能力。

(1)难到;

(2)反问;

(3)如果,假如

(4)受伤的狼请求山羊给他弄点水喝。

山羊识破了狼的阴谋

(5)疼痛、乞求、发怒

(6)妈妈刚下班,就有气无力地坐在沙发上。

(7)第一次是“摇了摇头”,第二次是“还是摇了摇头”,第三次是“头也不回”。

(1)主要测试学生对同音字的掌握,从结构、字义两方面加以区别,然后再选词填空。

(2)掌握反问句改陈述句方法,平时多练,培养语言表达能力。

(3)(5)主要测试学生对近义词的理解,理解了词义,写出近义词就容易了。

(4)此题主要考查概括层意的能力。

(6)主要考查学生的语言表达能力,表意正确,说完整的话。

(7)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息并加以概括的能力。

7.阅读课文片段,回答问题。

晴天的清晨,每每看见它孤独地站立在小树的绝顶,看来像是不安稳,而它却很悠然。

这是别的鸟很难表现的一种嗜好。

人们说它是在哨望,可它真是哨望吗?

黄昏的空中偶见白鹭的低飞,更是乡居生活中的一种恩惠。

那是清橙的形象化,而且具有生命了。

或许有人会感到美中不足,白鹭不会唱歌。

但是白鹭本身不就是一首优美的歌吗?

(1)写出下面词语的近义词。

孤独——________

嗜好——________

哨望——________

或许——________

(2)白鹭的嗜好是________。

(3)“美中不足”的意思是虽然很好,但还有缺陷,短文中的不足指的是(

孤独地站立在小树的绝顶

低飞

白鹭不会唱歌

(4)“但是白鹭本身不就是一首优美的歌吗?

”这句话是运用了________和________修辞手法,表达作者对白鹭的________感情。

【答案】

(1)孤单;

爱好;

眺望;

也许

(2)孤独的站立在小树绝顶

(3)C

(4)比喻;

反问;

喜爱

(1)本题主要考查对近义词的辨析能力。

(2)考查对课文内容的理解能力。

解答时要带着问题细读课文整体感知文章内容,就能找到答案。

(3)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细阅读短文内容,比较判断正误。

(4)把“白鹭”比作“一首优美的歌”是比喻;

用反问的形式表达肯定的意思,答案在问话中,不需要回答,是反问句。

(1)孤单、爱好、眺望、也许

(2)孤独的站立在小树绝顶

(3)C

(4)比喻、反问、喜爱.

(2)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息的能力。

(3)此题考查学生对短文内容的掌握的能力。

(4)考查学生对比喻、反问修辞手法的掌握。

8.阅读下文,回答问题。

①色素的配(pè

i

bè

i)合,身段的大小,一切都很适宜(yì

yí

)。

②白鹤太大而嫌(jiá

n

xiá

n)生硬,即使如粉红的朱鹭或灰色的苍鹭,也觉得大了一些,而且太不寻常了。

③那雪白的蓑毛,那全身的流线型结构,那铁色的长喙,那青色的脚,增之一分则嫌长,减之一分则嫌短,素之一分则嫌白,黛之一分则嫌黑。

(1)选择括号里画线字正确的音节。

配________(pè

i)合

适宜________(yì

)

嫌________(jiá

n)

(2)片段中画线的句子和下列哪个词语相呼应(

)

适宜

配合

寻常

(3)第③段从________、________、________、________等几个方面介绍白鹭,体现白鹭的美。

【答案】

(1)pè

i;

yí

xiá

n

(2)A

(3)蓑毛;

流线型结构;

长喙;

脚

(1)此题考查学生辨析字音的能力,正确读准字音,注意区别形近字、多音字的读音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。

(2)此题是根据句子的意思找出相应的词语。

这就要求学生在学习课文的过程中熟练掌握词语和意思。

(1)pè

i、yí

、xiá

n;

(2)A;

(3)蓑毛、流线型结构、长喙、脚

(1)准确识记字音,要掌握常用多音多义字的正确读音,注意纠正方言中跟普通话读音不一致的字音,关键在于把词语的形音义结合起来,音随形或义变。

(2)本题考查的是句子与词语搭配的能力,在于平时的理解、积累和识记。

(3)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息的能力。

9.课外阅读我能行。

相传,中国古时候有一种叫“年”的怪兽,头长触角,尖牙利齿,目露凶光,凶猛异常。

“年”长年深居海底,每到除夕才爬上岸,吞食牲畜伤害人命。

因此,每到除夕这天,村村寨寨的人们____________逃往深山,以躲避“年”兽的伤害。

这年除夕,桃花村的人们正打算上山避难,从村外来了个乞讨的老人,只见他手拄拐杖,臂搭袋囊,银须飘逸,目若朗星。

乡亲们有的封窗锁门,有的收拾行装,有的牵牛赶羊,到处_________,一片匆忙恐慌景象。

这时,谁还有心关照这位乞讨的老人。

只有村东头一位老婆婆给了老人些食物,并劝他快上山躲避“年”兽。

那老人捋髯笑道:

“婆婆若让我在家待一夜,我一定把‘年’兽撵走。

”老婆婆细细打量,见他鹤发童颜,精神矍铄,_________。

可她仍然继续劝说,乞讨老人笑而不语。

婆婆无奈,只好撇下家,上山避难去了。

半夜时分,“年”兽闯进村。

它发现村里气氛与往年不同:

村东头老婆婆家,门贴大红纸,屋内烛火通明。

“年”兽浑身一抖,怪叫了一声。

“年”朝老婆婆家怒视片刻,随即狂叫着扑过去。

快到门口时,院内突然传来噼噼啪啪的炸响声,“年”浑身战栗,再不敢往前凑了。

原来,“年”最怕红色、火光和炸响。

这时,老婆婆家的门大开,只见院内一位身披红袍的老人在哈哈大笑。

“年”___________,____________了。

第二天是正月初一,避难回来的人们见村里____________,十分惊奇。

这时,老婆婆才____________,赶忙向乡亲们述说了乞讨老人的许诺。

乡亲们一齐拥向老婆婆家,只见老婆婆家门上贴着红纸,院里一堆未燃尽的竹子仍在啪啪炸响,屋内几根红蜡烛还发着余光……_________的乡亲们为庆贺吉祥的来临,纷纷换新衣戴新帽,到亲友