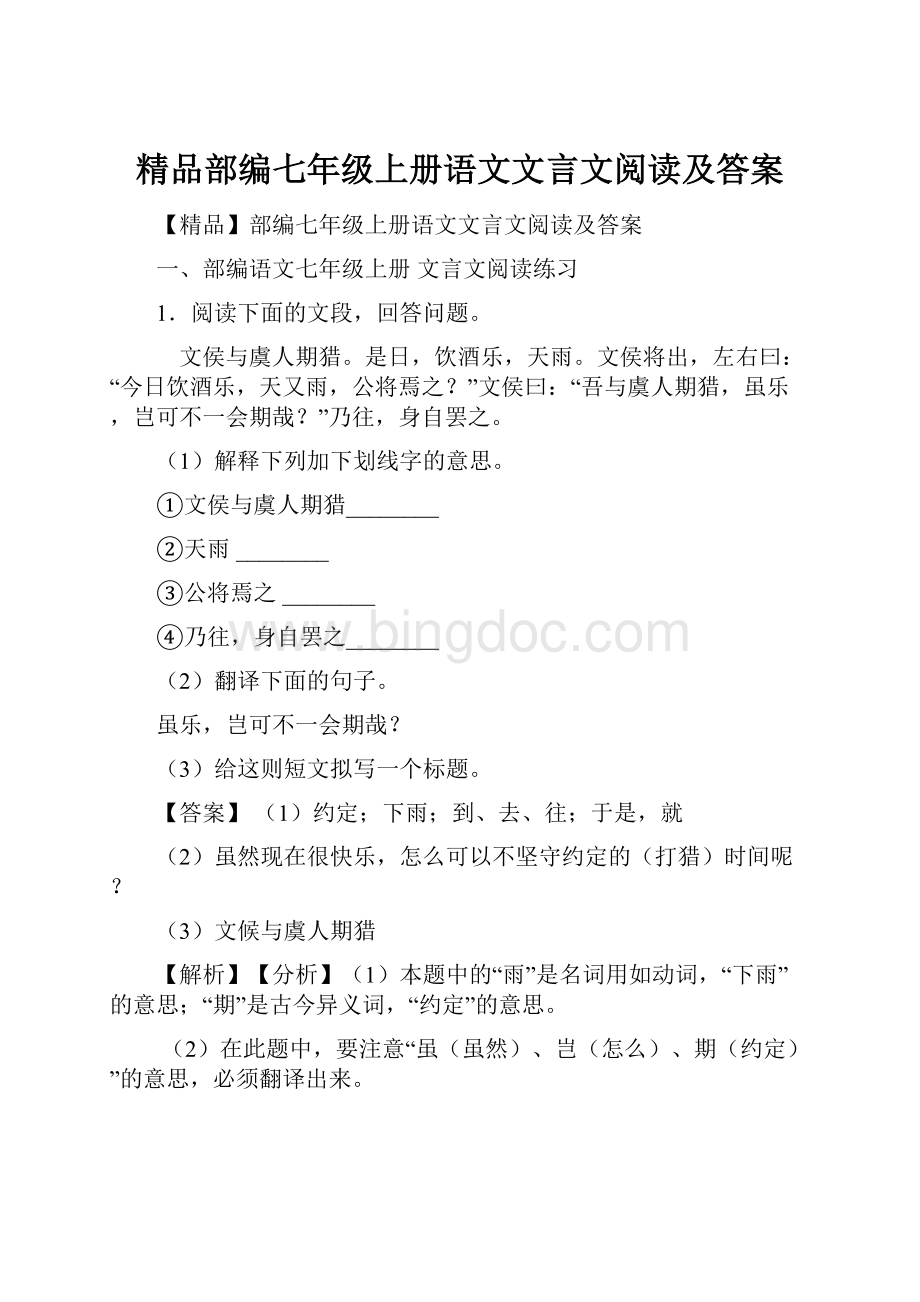

精品部编七年级上册语文文言文阅读及答案Word文件下载.docx

《精品部编七年级上册语文文言文阅读及答案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品部编七年级上册语文文言文阅读及答案Word文件下载.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

我与别人约好了打猎的时间,虽然现在很快乐,但是怎么能不去赴约呢?

于是文侯停止了宴席,亲自前往。

魏国从此变得强大。

2.阅读下文,回答问题。

王戎①七岁,尝②与诸小儿游。

看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动。

人问之,答曰:

“树在道边而多子,此必苦李。

”取之,信然③。

【注释】①王戎:

西晋人,做过官,是历史上有名的“竹林七贤”之一。

②尝:

曾经。

③信然:

确实如此。

(1)解释加下划线字词

①尝与诸小儿游________

②唯戎不动________

(2)翻译句子

树在道边而多子,此必苦李。

(3)你认为文中七岁的王戎是一个怎样的孩子?

【答案】

(1)玩耍;

只

(2)树就在路边上并而有很多果实,这些一定是苦李子。

(3)王戎是一个能仔细观察,善于思考,能根据有关观察进行推理判断,非常聪慧的孩子。

(1)本题中要特别注意通假字、古今异义词、词类活用现象、一词多义的理解。

其中“戏”意思是“玩耍”。

(2)本题翻译需注意:

子:

果实;

此:

这;

必:

一定。

(3)王戎小时候,观察仔细,善于动脑筋,能根据有关现象进行推理判断;

文章最后讲“取之信然”,说明他的推理是正确的。

据此分析可知,王戎是个聪明机智,善于思考问题、分析问题的孩子。

故答案为:

⑴玩耍;

⑵树就在路边上并而有很多果实,这些一定是苦李子。

⑶王戎是一个能仔细观察,善于思考,能根据有关观察进行推理判断,非常聪慧的孩子。

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查对人物形象的分析和理解能力。

解答此题要求考生读懂文章,理解文章的内容,结合重点语句进行分析。

王戎七岁的时候,和一些小朋友一起玩耍,看见路边有株李树,结了很多李子,枝条都被压弯了。

那些小朋友都争先恐后地跑过去摘。

只有王戎没有和他们一起去。

有人问他为什么不去摘李子,王戎回答说:

“树长在路边上,还有这么多李子,这必定是苦李子。

”大家摘来一尝,果然是这样。

3.阅读下文,回答问题

陈元方年十一时,候①袁公。

袁公问曰:

“贤家君在太丘,远近称之,何所履行②?

元方曰:

“老父在太丘,强行绥③之以德,弱者抚之以仁,恣(zì

)其所安,久而益敬。

”袁公曰:

“孤④往者尝为邺(yè

)令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?

”元方曰:

“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师⑤孔子,孔子亦不师周公。

”

(选自《世说新语》)

注释:

①候,拜访,问候。

②履行,实践,做。

③绥(suí

),安,安抚。

④孤,封建时代王侯对自己的谦称。

(1)下列句中画线字解释有误的一项是(

)

A.远近称之。

称:

称赞

B.强行绥之以德。

德:

德行

C.久而益敬。

益:

好处。

D.卿家君法孤,孤法卿父。

法:

效法,仿效

(2)文章中画线句子是元方对袁公的回答,这个回答的巧妙之处在于________。

【答案】

(1)C

(2)既不贬低对方,也不抬高自己的父亲;

既照顾了对方的尊严,又保存了自己的体面;

且言谈间不卑不亢,有理有据,落落大方。

(1)C.句意:

久而久之,大家对他更加敬重。

益:

更加。

故选C。

(2)根据前文内容可知,袁公并非真正想知道是谁学了谁,而是有意为难陈元方。

但是陈元方机智应变,用“周公不师孔子,孔子亦不师周公”来巧妙回答。

元方借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

⑴C

⑵既不贬低对方,也不抬高自己的父亲;

【点评】⑴本题考查理解对文言实词含义的辨析能力。

理解词语的含义时要注意文言词语的特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义;

能结合具体语境来准确辨析即可。

涉及的词语都是常见的文言实词。

解答时要联系上下文,根据语境作出判断。

⑵本题考查文意的理解与人物语言的分析。

注意抓住重点句子的理解作答。

【参考译文】

选自《世说新语》

作者:

刘义庆

年代:

南朝

陈元方十一岁时,去拜会袁绍。

袁公问:

“你贤良的父亲在太丘做官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?

”元方说:

“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;

对弱者用仁慈去安抚,让人们心安理得地做事,久而久之,大家就对他老人家更加敬重。

”袁公说:

“我曾经也当过邺县县令,正是做这样的事情。

不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲?

“周公、孔子生在不同时代,虽然时间相隔遥远,但他们的行为却是那么一致。

周公没有学孔子,孔子也没有学周公。

4.阅读下面两则文言文,完成后面小题。

(一)

陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

“君与家君期日中,日中不至,则是无信;

对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(《世说新语·

方正第五》)

(二)

梁国杨氏子九岁,甚聪惠。

孔君平诣其父,父不在,乃呼儿出。

为设果,果有杨梅。

孔指以示儿曰:

“此是君家果。

”儿应声答曰:

“未闻孔雀是夫子家禽。

【注】夫子,指对年长而学问好的人的尊称。

言语第二》)

(1)解释下列句子中划线的词语。

①太丘舍去________

②相委而去________

③下车引之________

④甚聪惠________

(2)下列选项中划线词意思相同的一项是(

A.去后乃至/乃呼儿出

B.相委而去/学而不思则罔

C.下车引之/学而时习之

D.为设果/为人谋而不忠乎

(3)翻译下面句子。

①君与家君期日中,日中不至,则是无信;

②孔指以示儿曰:

(4)结合材料,分析陈元方和杨氏子的相同之处。

【答案】

(1)离开;

舍弃;

拉,要和元方握手;

通“慧”,聪慧

(2)D

(3)①您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;

对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。

②孔君平指着杨梅对杨氏之子,并说:

这是你家的水果。

(4)聪慧;

能言善辩。

(1)本题中的“委”是古今异义词,“舍弃”;

“去”是古今异义词,“离开”的意思。

(2)A.选项中“乃”分别为“才”和“于是,就”;

B.选项中的“而”的意思分别为“表顺承”和“表转折”;

C.选项中的“之”分别是“代词,他(元方)”和“旧的知识”;

D.选项中的“为”都是“介词,给,替”的意思。

故选D。

(3)①句中的“期(约定)、日中(中午)、至(到)、信(信用)、礼(礼貌)”几个词是赋分点;

②句中的“指(用手指着)、示儿(让孩子看)、此(这)”几个词是赋分点,同时这是个省略句,翻译时要补充省略的内容。

(4)从文中看,陈元方和杨氏子两人都机智聪慧,能言善辩。

元方面对父亲友人的指责,不卑不亢地指出友人不讲信用且没有礼貌,用言语维护了父亲的尊严;

杨氏子面对父亲友人的玩笑话,反应机敏,立即将“孔雀”与“孔家的禽鸟”联系在一起回敬了客人。

据此理解作答。

⑴离开;

⑵D

⑶①您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;

⑷聪慧;

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累,注意对文言词语的特殊语法如一词多义、词类活用、通假字、古今异义等的掌握。

⑵本题考查考生对文言虚词的理解和辨析的能力。

解答此题要求考生在平时要掌握常见的虚词的意思和用法,结合具体句子的意思进行理解。

⑶本题考查的是重点句子的翻译。

⑷本题考查考生对文中内容、人物形象的理解和分析,要求考生读懂文章,理解文章的内容,注意文中对人描写的语句和事例,进行概括归纳。

【附参考译文】

(一)陈太丘和朋友相约出行,约定在中午。

过了中午还没到,陈太丘不再等候就离开了。

离开后朋友才到。

元方当时年七岁,在门外玩耍。

朋友问元方:

“你的父亲在吗?

”(元方)回答道:

“等了您很久您却还没有到,现在已经离开了.”朋友便生气地说道:

“真不是君子啊!

和别人相约出行,却丢下别人自己走。

“您与我父亲约在正午.您没到,这是不讲信用(的表现);

对孩子骂他父亲,这是没礼貌(的表现)。

”朋友惭愧,下车去拉元方,元方头也不回地走进了大门。

(二)在梁国,有一户姓杨的人家,家里有一个九岁的儿子,非常聪明。

有一天,孔君平来拜见他的父亲,恰巧他父亲不在家,孔君平就把这个孩子叫了出来.孩子给孔君平端来了水果,其中有一些杨梅。

孔君平指着杨梅给孩子看,说:

“这是你家的水果。

”孩子马上回答:

“我可没听说过孔雀是先生您家的鸟。

5.阅读文言文,回答问题

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

(选自蒲松龄《狼》)

【乙】

夸父与日逐走,入日;

渴,欲得饮,饮于河、渭;

河、渭不足,北饮大泽。

未至,道渴而死。

弃其杖,化为邓林。

(选自《山海经》)

(1)选出下列句子中划线词语解释正确的一项是(

A.缀行甚远(点缀)

B.其一犬坐于前(狗)

C.夸父与日逐走(行走)

D.欲得饮(喝水)

(2)对下列句子中划线词的意思和用法相同的一项是(

A.其一犬坐于前/弃其杖

B.方欲行/欲得饮

C.久之,目似瞑/学而时习之

D.意暇甚/意与日去

(3)下面是对甲乙两文的理解和分析,不正确的一项是(

A.【甲】文最后一段以议论为主,点明了全文的主旨,饱含着讽刺的意味。

B.【乙】文夸父临死前“弃其杖,化为邓”这一情节丰富了《夸父逐日》这一神话的内涵和夸父的形象,使整个神话更具有浪漫主义魅力。

C.【甲】中“屠暴起,以刀劈狼首”中的“暴”字形象地刻画了屠户杀狼时的愤怒之情。

D.【乙】文反映了我国古代劳动人民探索、征服大自然的强烈愿望和顽强意志。

(4)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①禽兽之变诈几何哉?

②未至,道渴而死。

(5)①【甲】文主要通过什么描写刻画了屠户和狼的形象,给人以深刻的启发?

【乙】文中,夸父逐日遇到的困难是什么?

(用自己的话回答)

②面对凶恶狡猾的狼,屠户依然要与之斗争;

面对快速运行的太阳,夸父仍然要与之比拼。

他们身上具有一种什么样的精神?

我们是否需要这种精神?

请结合你的学习生活情况加以说明。

【答案】

(1)D

(2)B

(3)C

(4)①禽兽的诡诈手段能有多少啊?

只是增加笑料罢了。

②还没赶到大湖,在半路因口渴而死。

(5)①动作描写黄河、渭河的水不够喝。

②勇敢(拼搏)精神。

需要。

学习中难免会遇到一些困难,要战胜它们,就要有足够的勇气。

(1)A.“缀行甚远”的“缀”是“连接”,这里是“紧跟”的意思。

B.“其一犬坐于前”中的“犬”是名词做状语,“像狗一样”,不是“狗”。

C.“夸父与日逐走”的“走”是“跑”的意思。

D.正确。

故答案为D。

(2)A.选项中“其”分别为“其中的”和“代词,他”;

B.选项中的“欲”的意思都是“想要”;

C.选项中的“之”分别是“补足音节,没有实在意义”和“旧的知识”;

D.选项中的“意”分别是“神情”和“意志”的意思。

故选B。

(3)C.【甲】中“屠暴起,以刀劈狼首”中的“暴”是“突然”的意思,表明屠户杀狼时的动作迅疾,并不是表明其“愤怒之情”。

故答案为C。

(4)①句中的“变诈(狡猾奸诈)几何(多少)、止(只)”几个词是赋分点;

②句中的“至(到达)、道(半路上)、而(表顺承)”几个词是赋分点,注意是省略句。

翻译时要做到“信、达、雅”。

(5)①从文章中的“途中两狼,缀行甚远”“屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从”“屠乃奔倚其下,弛担持刀”等语句可以看出,文章主要采用了动作描写来刻画屠户和狼的形象。

【乙】文中,夸父逐日遇到的困难是:

黄河、渭河的水不够喝。

这可以从文章中“渴,欲得饮,饮于河、渭;

河、渭不足”可以看出来。

②从两篇文章所写的内容的来看,虽然事件不同,但屠户和夸父都表现出勇敢拼搏的精神和战胜男困难的勇气。

在现实生活中,这种精神和勇气也是必不可少。

结合自己的学习生活来阐述作答即可。

⑴D;

⑵B;

⑶C

⑷①禽兽的诡诈手段能有多少啊?

⑸①动作描写黄河、渭河的水不够喝。

⑶本题考查文章内容的理解和辨析能力。

考生要读懂文章,理解文章的内容,对选项逐项审读,仔细辨析,判断正误。

⑷本题考查的是重点句子的翻译。

⑸本题考查考生对文章的阅读感悟,要求考生读懂文章,理解文章的内容,结合自己的生活体验进行作答。

【甲】一个屠夫傍晚回家,担子里面的肉已经卖完,只有剩下的骨头。

路上遇见两只狼,紧跟着走了很远。

屠夫害怕了,把骨头扔给狼。

一只狼得到骨头停下了。

另一只狼仍然跟着他。

屠夫又把骨头扔给狼,后面得到骨头的狼停下了,可是前面得到骨头的狼又赶到了。

骨头已经扔完了。

但是两只狼像原来一样一起追赶屠夫。

屠夫非常困窘急迫,恐怕前后一起受到狼的攻击。

屠夫看见田野里有一个打麦场,打麦场的主人把柴草堆积在打麦场里,覆盖成小山(似的)。

屠夫于是跑过去靠在柴草堆的下面,放下担子拿起屠刀。

两只狼不敢上前,瞪着眼睛朝着屠夫。

一会儿,一只狼径直走开了,另一只狼像狗似的蹲坐在屠夫的前面。

时间长了,那只狼的眼睛好像闭上了,神情悠闲得很。

屠夫突然跳起,用刀砍狼的脑袋,又连砍几刀把狼杀死。

屠夫刚想要走,转身看见柴草堆的后面,另一只狼正在柴草堆里打洞,打算要钻洞进去,来攻击屠夫的后面。

身子已经钻进去了一半,只露出屁股和尾巴。

屠夫从狼的后面砍断了狼的大腿,也把狼杀死了。

屠夫这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用这种方式来诱惑敌方。

狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?

只给人们增加笑料罢了。

【乙】夸父与太阳竞跑,一直追赶到太阳落下的地方;

他感到口渴,想要喝水,就到黄河、渭水喝水。

黄河、渭水的水不够,夸父就去北方喝大湖的水。

还没赶到大湖,就半路渴死了。

夸父丢弃他的手杖,他的手杖化成了桃林。

6.阅读下面文言文,完成下列小题。

杞人忧天

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:

“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

”其人曰:

“天果积气,日月星宿,不当坠耶?

”晓之者曰:

“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

“奈地坏何?

“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?

”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(1)解释下列划线字的含义。

①身亡所寄________

②因往晓之________

③若屈伸呼吸________

④其人舍然大喜________

(2)翻译句子。

①只使坠,亦不能有所中伤。

②若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?

(3)杞人为什么忧天?

这则寓言嘲讽了什么样的人?

【答案】

(1)无,没有;

告知,开导;

你;

通“释”,解除,消除

(2)①即使坠落,也不会伤害到人。

②你跨步、跳跃(或踩在地上),每时每刻都在地上活动,为什么还要担忧地会陷下去呢?

(3)怕天会塌下来。

嘲讽对一些不必要的事或基本上不会发生的事担心的人

(1)注意:

①自己无处存身。

亡:

通“无”,没有。

④那个杞国人才放下心来,很高兴。

舍:

通“释”,解除,消除。

(2)本题注意以下关键词:

坠:

掉下。

终日:

整天;

奈何:

怎么。

(3)根据重点句子“杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者”和“若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏”,明确杞人怕天会塌下来而忧天,嘲讽对一些不必要的事或基本上不会发生的事担心的人。

、

⑴无,没有;

通“释”,解除,消除;

⑵①即使坠落,也不会伤害到人。

⑶怕天会塌下来。

嘲讽对一些不必要的事或基本上不会发生的事担心的人

【点评】⑴作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

学生一要注重平时的积累,结合所学课文语境积累常用的实词的意思和所运用的具体语境以及所属词性或语法功能;

二要关注所做试题选文的语境,以及所给比较选项的语境,在具体语境下理解比较,即可得出答案;

⑵答题时应注意,翻译一直译为主,意译为辅,直译落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺们还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语;

⑶本题考查分析人物形象。

解答此题需在通晓全文大意的基础上,抓住关键语句来分析。

【附参考译文】

古代杞国有个人担心天会塌、地会陷,自己无处存身,便食不下咽,寝不安席。

另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:

“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。

你一举一动,一呼一吸,整天都在空气里活动,怎么还担心天会塌下来呢?

”那人说:

“天是气体,那日、月、星、辰不就会掉下来吗?

”开导他的人说:

“日、月、星、辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。

”那人又说:

“如果地陷下去怎么办?

“地不过是堆积的土块罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?

”经过这个人一解释,那个杞国人才放下心来,很高兴;

开导他的人也放了心,也很高兴。

7.阅读下面文言文,完成小题。

【甲】穿井得一人

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:

“吾穿井得一人。

有闻而传之者:

“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:

“得一人之使,非得一人于井中也。

“求闻之若此,不若无闻也。

(选自《吕氏春秋》)

【乙】犀怪

余乡延溪①有石犀牛,其来颇久。

近岁居民艺②。

麦,被邻夜食几尽。

牛主惧其讼己,乃故言曰:

”早见收儿,吉石犀牛汗如喘,又口有余青。

食邻麦者,殆是乎?

”众皆信然,谓石犀岁久成怪。

于是艺麦家持石往断犀足不复疑邻牛云。

嗟夫,邻牛食麦,石犀受击。

石犀之形,以一击坏,而名亦以众口神。

凡事何可不揆诸理?

【注】①延溪:

地名,在湖南桃源东。

②艺:

种植。

(选自《雪涛小说》)

(1)解释下列句子中划线的词。

①及其家穿井________

②闻之于宋君________

③乃故言曰________

(2)用现代汉语写出下面句子的意思。

(3)用“/”给文中画线的句子断句。

(限断2处)

(4)

【甲】、【乙】两文讲述了一个类似的道理,请结合文章内容作简要分析。

【答案】

(1)等到;

使……听到;

故意

(2)吃邻居家麦子的(东西),大概就是它吧?

(3)于是艺麦家持石往/断犀足/不复疑邻牛云。

(4)两文都讲述了只道听途说,不加求证,就信以为真的事。

【甲】文中,丁氏的“吾穿井得一人”经国人传言后,发生了变化,到宋君那里则变成了丁氏穿井挖到了一个人,仅仅是他人的传言,没有亲耳听到,没有思考,就信以为真。

【乙】文牛主惧其讼,嫁祸于石犀牛,“众皆信然”,艺麦家信以为真,断犀足,不疑邻牛。

艺麦家轻信