组织胚胎学重点.doc

《组织胚胎学重点.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《组织胚胎学重点.doc(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

(缺少第八章免疫系统与第十二章皮肤)

1、四大基本组织:

上皮、结缔、肌、神经组织

2、HE染色法(组织学中最常用染色方法)

苏木精碱性细胞核酸性(嗜碱性紫蓝色。

伊红酸性细胞质碱性(嗜酸性红色

3、嗜酸性:

能够与伊红等酸性染料结合的性质;嗜碱性:

能够与苏木精等碱性染料结合的性质;

第二章上皮组织

一、上皮组织的结构特点:

1、大量形态较规则,排列紧密的细胞和少量的细胞外基质组成;2、无血管和淋巴管;3、有丰富的神经末梢;4、有极性;

5、基底面附着于基膜

二、分类:

1、被覆上皮(最多)2、腺上皮3、特殊上皮:

感觉上皮、生精上皮、肌上皮等-

三、腺上皮:

是由腺细胞组成的以分泌功能为主的上皮。

腺是以腺上皮为主要成分的器官

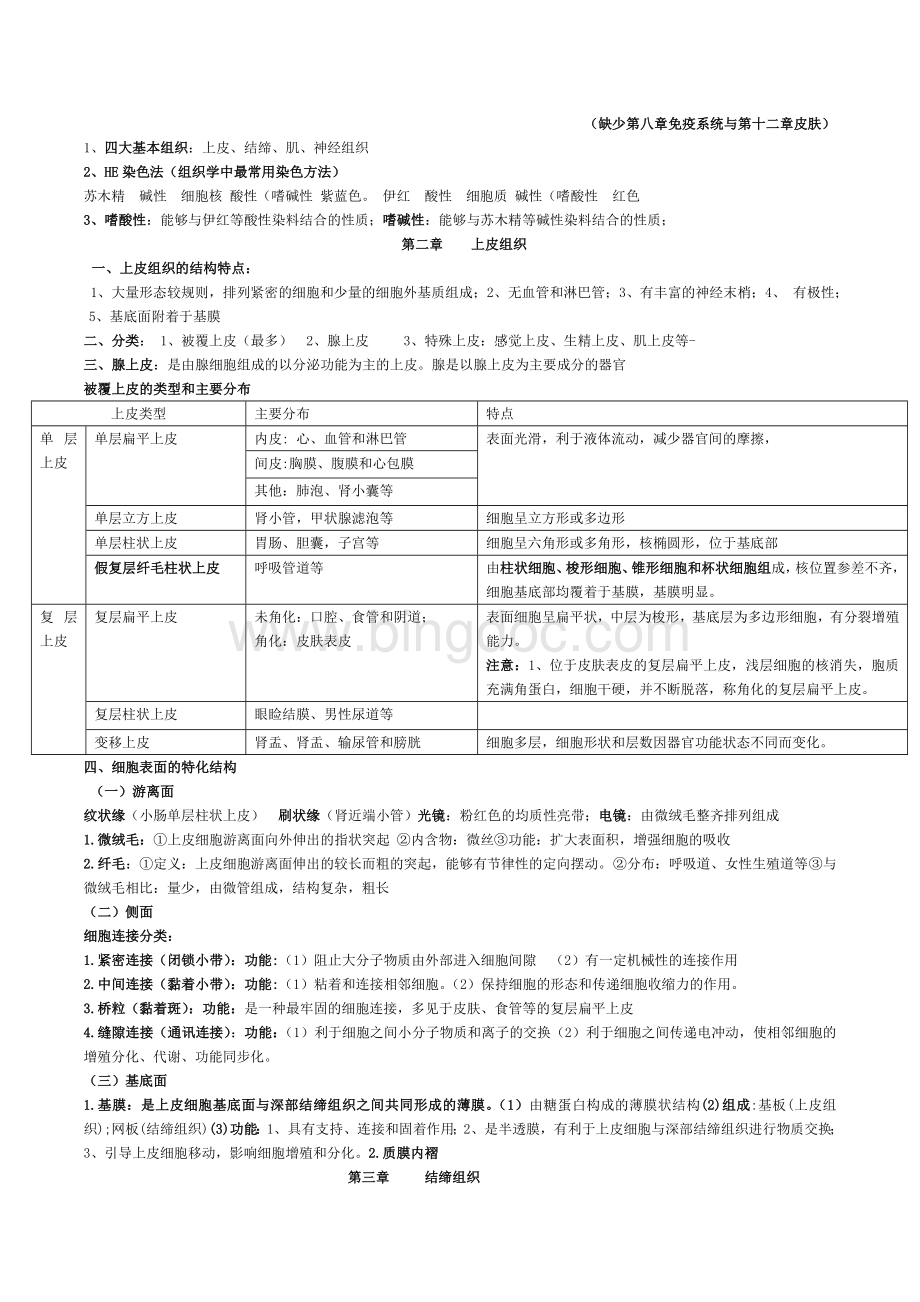

被覆上皮的类型和主要分布

上皮类型

主要分布

特点

单层上皮

单层扁平上皮

内皮:

心、血管和淋巴管

表面光滑,利于液体流动,减少器官间的摩擦,

间皮:

胸膜、腹膜和心包膜

其他:

肺泡、肾小囊等

单层立方上皮

肾小管,甲状腺滤泡等

细胞呈立方形或多边形

单层柱状上皮

胃肠、胆囊,子宫等

细胞呈六角形或多角形,核椭圆形,位于基底部

假复层纤毛柱状上皮

呼吸管道等

由柱状细胞、梭形细胞、锥形细胞和杯状细胞组成,核位置参差不齐,细胞基底部均覆着于基膜,基膜明显。

复层上皮

复层扁平上皮

未角化:

口腔、食管和阴道;

角化:

皮肤表皮

表面细胞呈扁平状,中层为梭形,基底层为多边形细胞,有分裂增殖能力。

注意:

1、位于皮肤表皮的复层扁平上皮,浅层细胞的核消失,胞质充满角蛋白,细胞干硬,并不断脱落,称角化的复层扁平上皮。

复层柱状上皮

眼睑结膜、男性尿道等

变移上皮

肾盂、肾盂、输尿管和膀胱

细胞多层,细胞形状和层数因器官功能状态不同而变化。

四、细胞表面的特化结构

(一)游离面

纹状缘(小肠单层柱状上皮) 刷状缘(肾近端小管)光镜:

粉红色的均质性亮带;电镜:

由微绒毛整齐排列组成

1.微绒毛:

①上皮细胞游离面向外伸出的指状突起②内含物:

微丝③功能:

扩大表面积,增强细胞的吸收

2.纤毛:

①定义:

上皮细胞游离面伸出的较长而粗的突起,能够有节律性的定向摆动。

②分布:

呼吸道、女性生殖道等③与微绒毛相比:

量少,由微管组成,结构复杂,粗长

(二)侧面

细胞连接分类:

1.紧密连接(闭锁小带):

功能:

(1)阻止大分子物质由外部进入细胞间隙

(2)有一定机械性的连接作用

2.中间连接(黏着小带):

功能:

(1)粘着和连接相邻细胞。

(2)保持细胞的形态和传递细胞收缩力的作用。

3.桥粒(黏着斑):

功能:

是一种最牢固的细胞连接,多见于皮肤、食管等的复层扁平上皮

4.缝隙连接(通讯连接):

功能:

(1)利于细胞之间小分子物质和离子的交换

(2)利于细胞之间传递电冲动,使相邻细胞的增殖分化、代谢、功能同步化。

(三)基底面

1.基膜:

是上皮细胞基底面与深部结缔组织之间共同形成的薄膜。

(1)由糖蛋白构成的薄膜状结构

(2)组成:

基板(上皮组织);网板(结缔组织)(3)功能:

1、具有支持、连接和固着作用;2、是半透膜,有利于上皮细胞与深部结缔组织进行物质交换;3、引导上皮细胞移动,影响细胞增殖和分化。

2.质膜内褶

第三章结缔组织

二.分类1.固有结缔组织(疏松结缔组织;致密结缔组织;脂肪组织;网状组织)2.软骨组织 3.骨组织 4.血液

三、特点:

1.细胞数量少、种类多;2.细胞外基质多,有基质、纤维之分;3.无极性分布;4.分布于内环境5.起源于中胚层的间充质

第一节固有结缔组织

一、疏松结缔组织(蜂窝组织)连接、支持、防御、创伤修复,营养,保护

组成

细胞

成纤维细胞;巨噬细胞;浆细胞;肥大细胞;脂肪细胞;未分化的间充质细胞;白细胞

细胞外基质

纤维

胶原纤维(白纤维);弹性纤维(黄纤维);网状纤维

基质

蛋白多糖;糖蛋白(纤维黏连蛋白);组织液

(一)基质

蛋白多糖:

防御屏障作用;物质交换作用;离子交换作用2、纤维粘连蛋白:

识别、黏附、迁移和增值3、组织液(名解):

毛细血管动脉端渗出血浆成分,是细胞和血液进行物质交换的媒介

(二)纤维

1、胶原纤维LM:

较粗,HE染色呈粉红带状,波浪状走行,无分支EM:

胶原原纤维,有横纹

化学成分:

胶原蛋白功能特性:

韧性大,抗拉力强,弹性差胶原蛋白---胶原原纤维---胶原纤维

2、弹性纤维LM:

较细,HE染色呈浅粉红色,折光率强,有分支EM:

微原纤维,弹性蛋白功能特性:

弹性大

3、网状纤维LM:

较细,HE染色不宜着色,嗜银性,在镀银染色切片呈黑色EM:

胶原原纤维,有横纹

化学成分:

III型胶原蛋白多糖和糖蛋白

(三)细胞

1.成纤维细胞(最多见)形态:

LM(光镜):

扁平多突起,胞核卵圆,胞质着色浅EM(电镜):

RER、GC发达功能:

合成纤维和基质成纤维细胞功能静止时称纤维细胞,梭形,胞质嗜酸性,核呈杆状着色深

2.巨噬细胞形态:

LM:

形状不规则,胞核卵圆或肾形,胞质嗜酸性EM:

胞质含大量溶酶体、吞噬体和残余体功能:

①吞噬功能②抗原提呈③分泌各种生物活性物质来源:

由血液内单核细胞游走出血管后分化而成

3.浆细胞功能:

参与免疫应答,合成分泌蛋白

4.肥大细胞形态:

LM:

大,卵圆形,核小而圆,居中EM:

胞质充满粗大嗜碱性颗粒(分泌颗粒)

颗粒内含肝素、组胺、嗜酸性粒细胞趋化因子等;胞质含白三烯功能:

1、肝素:

抗凝血2、组胺、白三烯释放可造成过敏反应嗜酸性粒细胞趋化因子:

吸引嗜酸性粒细胞向该处聚集,对抗体过敏反应

5.未分化的间充质细胞功能:

为干细胞,可增殖、分化为成纤维细胞、内皮细胞、平滑肌细胞

三、脂肪组织(由大量群集的脂肪细胞构成,被疏松结缔组织分隔为脂肪小叶)四.网状组织

第三节血液5L

成分血浆,有形成分:

血小板、血细胞(红细胞、白细胞)血涂片:

观察血细胞形态最常用的方法

一、血浆

二、血液有形成分

(一)、红细胞(RBC)大小:

直径约7.5µm男:

(4.0~5.5)×1012/L女:

(3.5~5.0)×1012/L形态:

1.胞体双凹圆盘状,2.成熟红细胞无核,无细胞器3.胞质内充满血红蛋白功能:

结合、运输氧和二氧化碳

血红蛋白男:

120-150g/L女:

110-130g/L临床上作为是否贫血的指标

(二)、白细胞(WBC)(4.0~10)×109/L

1.中性粒细胞形态:

胞核为杆状或分叶状;胞质含细小、均匀、淡红的颗粒。

功能:

吞噬细菌、抗感染

2.嗜碱性粒细胞形态:

1.核呈“S”形、不规则形等;2.胞质颗粒大小不等、分布不均,呈蓝紫色,深浅不一

功能:

参与过敏反应(类似疏松结缔组织中的肥大细胞)

3.嗜酸性粒细胞形态:

1.核多2叶;2.胞质内粗大、均匀分布、鲜红色的嗜酸性颗粒

功能:

抗过敏性疾病、抗寄生虫感染

4.淋巴细胞形态:

核常为圆形,一侧常有凹陷;胞质少,嗜碱性,蔚蓝色功能:

免疫防御功能

5.单核细胞形态:

胞核呈肾形、马蹄形等;胞质多,呈弱嗜碱性,灰蓝色功能:

与巨噬细胞功能相似

三、血小板(100~300)×109/L形态:

双凸圆盘状。

无核,可有少量细胞器

功能:

止血与凝血来源:

骨髓巨核细胞脱落下来的胞质小块

第四章肌组织

肌细胞因呈长纤维形,故又称肌纤维;细胞膜又称肌膜;细胞质又称肌浆;滑面内质网又称肌浆(质)网

分类骨骼肌心肌平滑肌骨骼肌、心肌又称横纹肌

第一节、骨骼肌(随意肌)

结缔组织膜:

肌外膜,肌束膜,肌内膜(支持、连接、营养和功能调节)

肌卫星细胞位置:

位于骨骼肌纤维表面形态:

扁平有突起功能:

肌损伤时可增殖分化,参与肌纤维的修复

(一)LM形态:

长圆柱状结构:

核椭圆,数十至数百个,位于肌膜下方;肌质中含肌原纤维,呈横纹排列

(二)EM1、肌原纤维细肌丝形状:

长约1µm,直径5nm;组成:

肌动蛋白(有与肌球蛋白头部结合的位点)、原肌球蛋白、肌钙蛋白(可与Ca2+结合)粗肌丝结构:

长约1.5µm,直径15nm;由肌球蛋白组成,肌球蛋白为豆芽状,分头杆两部分,头部为横桥,有ATP酶活性(明带(I带)Z线暗带(A带)H带M线)

肌节:

相邻两条Z线之间的一段肌原纤维。

由1/2明带+暗带+1/2明带组成,是骨骼肌纤维结构和功能的基本单位

2、横小管定义:

肌膜向肌浆内凹陷形成的管状结构位置:

明带与暗带交界处作用:

可将肌膜的兴奋迅速传导至肌纤维内部

3、肌浆网结构:

是肌纤维内高度发达的滑面内质网,形成纵小管、终池功能:

浓缩、储存、释放Ca2+

(1)纵小管:

肌纤维中特化的滑面内质网,纵行包绕每条肌原纤维

(2)终池:

纵小管两端扩大呈扁囊状三联体每条横小管与两侧的终池组成三联体

(三)骨骼肌纤维收缩原理神经冲动----肌膜---横小管----肌浆网-----释放Ca2+-----激活肌钙蛋白---肌动蛋白位点暴露---与肌球蛋白结合----细肌丝滑动—肌肉收缩

第二节、心肌

(一)LM形态:

短圆柱状、常有分支,互联成网结构:

胞核卵圆形,1-2个,位于心肌纤维中央;胞质中有横纹,细胞分界处有闰盘结构

(二)EM特点:

1.肌原纤维粗细不等,界限不清,肌原纤维间有极为丰富的线粒体2.横小管较粗,位于Z线水平3.肌浆网稀疏,纵小管不发达,终池扁小,形成二联体4.闰盘的横位有中间连接和桥粒,纵位有缝隙连接

闰盘1.心肌细胞的连接处2.光镜下呈横纹或阶梯状,电镜下横位部分有中间连接和桥粒;纵位有缝隙连接

3.功能:

便于心肌的同步舒张和收缩

第三节、平滑肌

LM光镜结构:

长梭形;无横纹;单核,呈杆状或椭圆,位于中央;胞质嗜酸性

EM平滑肌纤维内无肌原纤维,可见密斑、密体、细肌丝、粗肌丝和中间丝

第五章神经组织(神经系统的主要组织成分)

组成:

神经细胞=神经元神经系统的结构和功能单位作用:

接受刺激、整合信息和传导冲动

神经胶质细胞作用:

支持、营养、绝缘和保护等作用

一、神经元

(一)神经元的形态结构构成:

胞体(细胞膜,细胞质,细胞核),突起(树突,轴突)

1、胞体(神经元营养和代谢中心)

(1)细胞膜:

兴奋性膜(接受刺激、整合信息、产生和传导冲动)

(2)细胞核:

位于胞体中央,大而圆,着色浅,核仁大(3)细胞质:

含特殊结构(尼氏体,神经原纤维)

尼氏体结构:

LM强嗜碱性,颗粒或斑块状的物质EM粗面内质网和游离核糖体构成

功能:

合成结构蛋白、合成神经递质所需的酶类、神经调质等

神经原纤维LM嗜银性,在胞体内交织成网,并伸入树突和轴突EM神经丝+微管

功能:

构成神经元的细胞骨架,参与物质运输

突起

形态

数量

尼氏体

功能

其它结构

树突

由粗到细,分支多

1根及以上,常多根

有

接受刺激

树突棘

轴突

细长均匀,分支少

只有1根

无

传导冲动

轴丘(无尼氏体)

(二)神经元的分类

1、按突起数量分类①多极神经元②双极神经元③假单极神经元

3、按功能分类感觉神经元、运动神经元、中间神经元

二、突触

突触:

神经元与神经元或效应细胞之间传递信息的结构突触形式:

轴-树,轴-轴,轴-体,树-树,体-树

分类:

化学性突触,电突触(人极少)

1、化学性突触特点以神经递质为媒介,单向传导LM:

球状或扣状膨大EM:

1.突触前成分(突触前膜(增厚)。

突触小泡(含神经递质。

线粒体)2.突触间隙3.突触后成分(突触后膜(增厚)。

递质受体。

化学门控通道)

三、神经胶质细胞

1、中枢神经系统的神经胶质细胞

分类

星形胶质细胞

少突胶质细胞

小胶质细胞

室管膜细胞

作用

参与形成血脑屏障

中枢神经系统髓鞘形成

来源单核细胞,有吞噬功能

参与产生脑脊液

施万细胞

参与周围神经系统髓鞘形成

卫星细胞

营养、保护神经节内的神经元

2、周围神经系统的神经胶质细胞

四、神经纤维和神经

(一)神经纤维定义:

由神经胶质细胞包裹神经元的轴突或感觉神经元的长树突构成,包括有髓神经纤维与无髓神经纤维

1、有髓神经纤维

(1)PNS(周围)的有髓神经纤维相邻施万细胞不完全连接,于神经纤维上这一部位较狭窄,称为郎飞结相邻两个郞飞结间的神经纤维称结间体由施万细胞的细胞膜、细胞质同心卷绕形成髓鞘

(2)CNS(中枢)的有髓神经纤维结构:

与PNS的相似,但由少突胶质细胞形成髓鞘

神经纤维的功能:

传导神经冲动,电流的传导在轴膜进行(有髓神经纤维的神经冲动在郎飞结间呈跳跃式传导,故传导速度快无髓神经纤维的神经冲动沿轴膜连续传导,故传导速度慢)

(二)神经:

周围神经系统的神经纤维----神经纤维束----神经神经内膜:

每条神经纤维表面薄层结缔组织

结缔组织膜神经外膜:

包裹在一条神经表面的结缔组织神经束膜:

神经纤维束表面结缔组织

五、神经末梢

(一)感觉神经末梢1、分类

(1)游离神经末梢,感受冷、热、痛觉

(2)触觉小体:

感受触觉(3)环层小体:

感受压觉和振动觉(4)肌梭:

感受肌张力等

(二)运动神经末梢1、躯体运动神经末梢分布:

骨骼肌功能:

支配骨骼肌的收缩

运动终板结构:

运动神经元终末与骨骼肌纤维形成的突触

第七章循环系统

一、心脏

(一)心壁1.心内膜:

内皮、内皮下层、心内膜下层:

蒲肯野纤维(心室)

2.心肌膜:

厚,主要由心肌纤维构成3.心外膜(心包膜脏层):

结缔组织:

含脂肪细胞;间皮

(二)心脏传导系统蒲肯野纤维:

位于心室的心内膜下层;纤维短而粗,形态不规则,缝隙连接发达;将冲动快速的传递到心室各处,导致所有心室肌纤维同步收缩

二、血管1、

(一)大动脉(弹性动脉)结构特点:

1.内膜:

内皮下层:

增厚2.中膜:

厚,主要为40-70层弹性膜3.外膜:

外弹性膜(弹性纤维)疏松结缔组织(含营养血管、淋巴管和神经)

(二)中动脉(肌性动脉)结构特点:

1.内膜:

内皮、内皮下层(薄层结缔组织);内弹性膜(弹性蛋白)2.中膜:

厚,10-40层平滑肌纤维)3.外膜:

疏松结缔组织<内外弹性膜分界不明显>

(三)小动脉(肌性动脉)结构特点:

1.管径0.3-1mm 2较大的小动脉有明显的内弹性膜

3中膜有几层平滑肌纤维4外膜结构与中动脉相似,但一般缺乏外弹性膜

功能:

调节器官和组织中的血流量和血压,又称外周阻力血管

(四)微动脉 结构特点:

1、管径在0.3mm以下2、内膜无内弹性膜3、中膜由1-2层平滑肌纤维组成 4、外膜很薄功能:

调节器官和组织中的血流量和血压,又称外周阻力血管

2、静脉 结构特点1.腔大、壁薄、腔不规则 2内、中、外弹性膜不明显,三层分界不清

3.管壁中结缔组织成分较多 4管壁结构差异大 5 静脉瓣

三、毛细血管 (1)结构1内皮细胞:

1~3个内皮细胞围成2基膜结缔组织;周细胞功能:

物质交换

分类

分布

连续毛细血管

结缔组织、肌组织、中枢神经系统和肺等处

有孔毛细血管

胃肠粘膜、肾血管球和一些内分泌腺(如:

肾上腺)等处

窦状毛细血管(血窦)

分布于肝、脾、骨髓和一些内分泌腺(如:

垂体)等处

四、血脑屏障 结构1毛细血管内皮(连续型)2基膜(完整)3神经胶质膜(星形胶质细胞脚板)

功能:

防止有害物质进入脑内,维持内环境相对恒定

第九章消化系统

一、消化系统的组成:

消化管和消化腺。

1、消化管:

口腔至肛门的连续性管道。

2、消化腺:

包括小消化腺(位于消化管壁内)和大消化腺(大唾液腺、胰腺、肝)。

3、主要功能:

(1)、消化

(2)、吸收(3)、排泄

二、消化管壁的一般结构消化管壁一般分为4层,自内向外依次为:

粘膜、粘膜下层、肌层、外膜

(一)粘膜由上皮、固有层和粘膜肌层组成。

此层各部结构差异大,为功能最重要的部分。

1.上皮:

两端为复层扁平上皮(保护),其余为单层柱状上皮(消化、吸收)。

2.固有层:

由疏松结缔组织组成。

富含血管及淋巴管,并可见腺体、淋巴组织和神经纤维。

3.粘膜肌层:

为薄层平滑肌,收缩可使粘膜活动,促进腺体分泌物的排出和血液运行,有利于物质吸收。

(二)粘膜下层由疏松结缔组织组成。

富含较大的血管及淋巴管,还可见腺体(如食管腺、十二指肠腺)及神经丛。

(三)肌层口腔、咽、食管上部、肛门处的肌层为骨骼肌。

其余部分的肌层为平滑肌。

肌层一般为内环形、外纵形两层,胃部为内斜、中环、外纵三层。

(四)外膜部分为结缔组织形成的纤维膜,大部分为结缔组织及表面的间皮形成的浆膜

三、食管

(1)粘膜:

表层为复层扁平上皮,粘膜肌层为一层纵形平滑肌,粘膜皱襞为纵形。

(2)粘膜下层:

含有食管腺,分泌粘液。

(3)肌层:

内环、外纵两层。

上1/3段为骨骼肌,中上1/3段为骨骼肌和平滑肌,下1/3段为平滑肌。

(4)外膜:

为纤维膜

四、胃

(一)粘膜1、上皮:

表面粘液细胞为单层柱状上皮。

核椭圆形,位于基底部。

顶部充满粘原颗粒。

分泌粘液。

3~5日更新一次。

上皮向固有层凹陷形成胃小凹,小凹底部有3~5条胃腺开口。

2、固有层:

有大量管状胃腺,按存在部位及结构分为为:

胃底腺(分泌胃蛋白酶原,盐酸,粘液等)、贲门腺(分泌粘液)、幽门腺(分泌粘液)

胃底腺:

分布于胃底和胃体。

单管状,分颈、体、底三部分。

开口于胃小凹底部。

主要由主细胞、壁细胞和颈粘液细胞组成,尚可见少量未分化细胞和内分泌细胞。

(1)、主细胞:

又称胃酶细胞。

数量多,分布于胃底腺的体部和底部。

柱形或锥体形,核圆位于基部。

基部胞质嗜碱性。

顶部充满有单位膜的酶原颗粒(HE标本呈泡沫状),内容胃蛋白酶原。

婴儿主细胞还分泌凝乳酶。

(2)、壁细胞:

又称盐酸细胞或泌酸细胞。

数量较少。

分布于胃底腺上段,体积较大,圆形或三角形,核圆位于中央,可有双核,胞质强嗜酸性。

主要分泌盐酸与内因子。

(3)、颈粘液细胞又称副细胞。

楔形,数量少,主要分布于胃底腺颈部的壁细胞之间。

核扁圆,靠基底部。

含粘原颗粒,分泌酸性粘液。

3、粘膜肌层:

内环外纵

(二)粘膜下层:

为致密的结缔组织,内含较组的血管、淋巴管和神经,还可成群的脂肪细胞。

(三)、肌层:

厚,分内斜、中环、外纵三层平滑肌(四)、外膜:

浆膜

五、小肠

(一)粘膜环形皱襞:

由粘膜和粘膜下层向肠腔突出形成。

肠绒毛:

为小肠特有结构,由上皮和固有层向肠腔突出形成。

环形皱襞和绒毛使小肠表面积扩大了20-30倍。

1、粘膜上皮:

为单层柱状,由吸收细胞,杯状细胞和少量内分泌细胞组成。

(1)吸收细胞:

高柱状,核卵圆形位于基部。

细胞游离面有大量微绒毛,使游离面面积扩大约20倍。

微绒毛表面有层细胞衣,为吸收细胞产生的糖蛋白,内含双糖酶和多肽酶等,又可吸附胰酶,故微绒毛和细胞衣是消化吸收的重要场所。

吸收细胞的主要功能是吸收已消化的营养物质。

(2)杯状细胞:

散在于吸收细胞之间,形似高脚杯而得名。

内含大量粘原颗粒,分泌粘液,润滑保护肠粘膜。

2,固有层:

富含血管,淋巴管。

有大量小肠腺和细胞浸润(淋巴细胞,浆细胞,巨嗜细胞,肥大细胞等),还有淋巴小结(十二指肠,空肠)或集合淋巴小结(回肠)。

肠绒毛固有层:

有1-2条纵行毛细淋巴管(中央乳糜管),运送吸收的脂肪微粒。

(1)小肠腺:

由小肠上皮向固有层凹陷形成,直接开口于肠腔。

构成肠腺的细胞除吸收细胞,杯状细胞和内分泌细胞外,还有帕内特细胞和未分化细胞。

(2)潘氏细胞。

位于肠腺基部,锥体形,核卵圆形位于基部。

基部胞质嗜碱性。

明显特征是顶部胞质含粗大嗜酸性分泌颗粒。

颗粒含防御素,溶菌酶、锌等。

3、粘膜肌层:

为内环外纵两层平滑肌。

(二)粘膜下层富含血管,淋巴管,神经丛。

十二指肠腺分泌碱性粘液,保护肠粘膜。

(三)肌层:

内环、外纵平滑肌。

(四)外膜:

仅十二指肠后壁为纤维膜,余为浆膜消化腺

一、胰腺胰腺由外分泌部和内分泌部组成。

(一)、外分泌部:

为浆液性复管泡腺,由腺泡和导管构成。

(1)腺泡:

腺泡细胞呈锥体形,单层排列,外有基膜,无肌上皮细胞。

核圆形位于基部。

基部胞质嗜碱性,顶部胞质中含嗜酸性酶原颗粒,内含多种消化酶。

泡心细胞:

是深入腔内的闰管上皮细胞。

扁平或立方状,着色淡。

(2)导管:

闰管(单层扁平上皮)小叶内导管(单层立方上皮)小叶间导管(单层柱状上皮)主导管(单层高柱状上皮,富含杯状细胞)。

(二)、内分泌部:

即胰岛为散布于腺泡之间的岛状细胞团。

约100-200万个。

每个胰岛由数个至数百个内分泌细胞组成。

细胞主要有A,B,D三种,此外尚有少量PP细胞等。

1、A细胞(甲细胞,α细胞):

占20%,分布于胰岛周围部,多边形,含大量分泌颗粒,核圆形。

分泌高血糖素,可促进糖原分解,抑制糖原合成,从而使血糖升高。

2、B细胞(乙细胞,β细胞):

占75%,分布于胰岛中央,核圆形。

分泌胰岛素(insulin),作用与高血糖素相反(促进糖原合成、贮存,促进葡萄糖进入细胞内利用,降低血糖)。

3、D细胞(丁细胞,δ细胞):

占5%,分布于A,B细胞之间,圆形或梭形,分泌生长抑制素。

能抑制A,B细胞的分泌和消化道平滑肌的收缩。

4、PP细胞:

分泌胰多肽,可抑制胰腺的外分泌和胃肠运动。

二、肝脏

(一)、肝小叶是肝脏的基本单位,占肝体积的96%.呈多角(六角)形棱柱体。

小叶界限不明显。

肝小叶主要由肝细胞组成。

中心有一条中心静脉(CV),肝细胞以CV为中心向四周呈放射状排列,