古代汉语课后练习答案.doc

《古代汉语课后练习答案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《古代汉语课后练习答案.doc(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

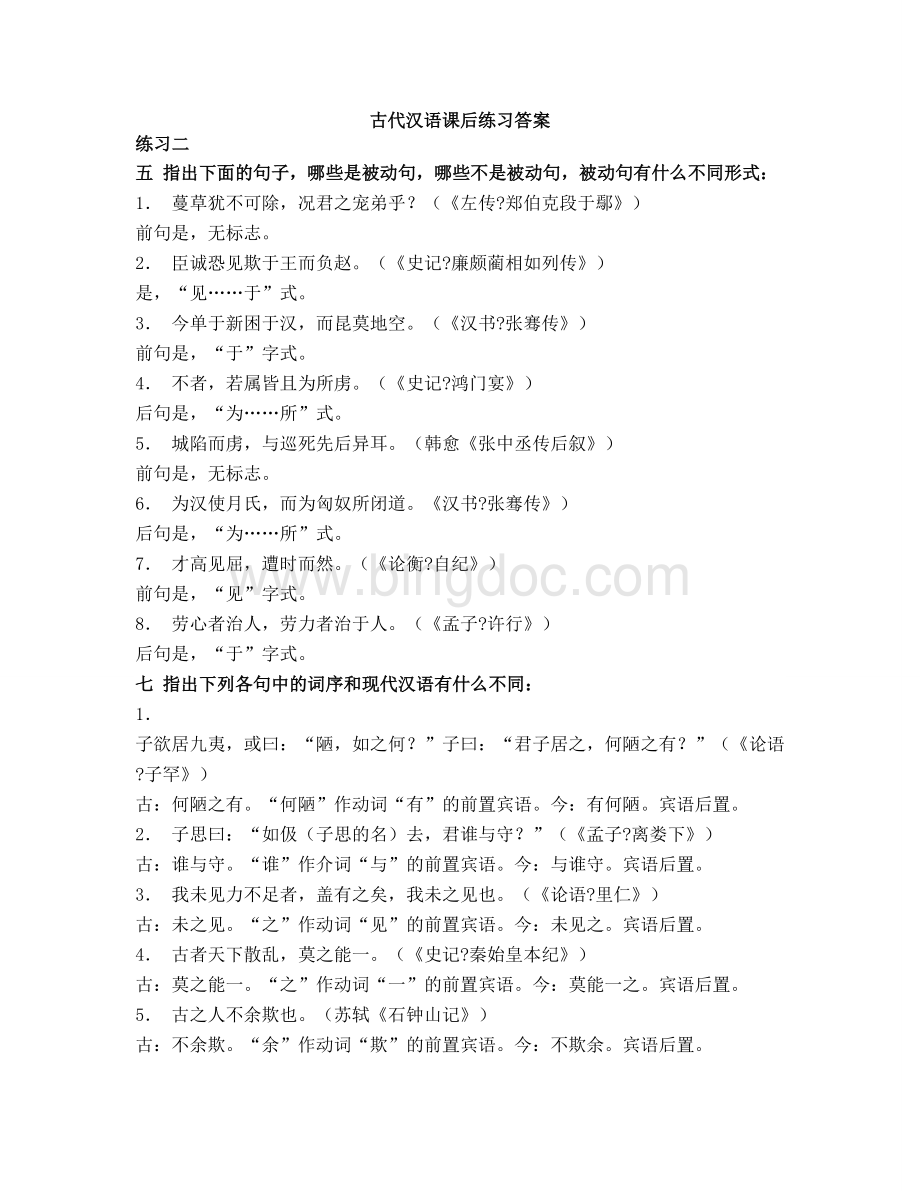

古代汉语课后练习答案

练习二

五指出下面的句子,哪些是被动句,哪些不是被动句,被动句有什么不同形式:

1.蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?

(《左传?

郑伯克段于鄢》)

前句是,无标志。

2.臣诚恐见欺于王而负赵。

(《史记?

廉颇蔺相如列传》)

是,“见……于”式。

3.今单于新困于汉,而昆莫地空。

(《汉书?

张骞传》)

前句是,“于”字式。

4.不者,若属皆且为所虏。

(《史记?

鸿门宴》)

后句是,“为……所”式。

5.城陷而虏,与巡死先后异耳。

(韩愈《张中丞传后叙》)

前句是,无标志。

6.为汉使月氏,而为匈奴所闭道。

《汉书?

张骞传》)

后句是,“为……所”式。

7.才高见屈,遭时而然。

(《论衡?

自纪》)

前句是,“见”字式。

8.劳心者治人,劳力者治于人。

(《孟子?

许行》)

后句是,“于”字式。

七指出下列各句中的词序和现代汉语有什么不同:

1.子欲居九夷,或曰:

“陋,如之何?

”子曰:

“君子居之,何陋之有?

”(《论语?

子罕》)

古:

何陋之有。

“何陋”作动词“有”的前置宾语。

今:

有何陋。

宾语后置。

2.子思曰:

“如伋(子思的名)去,君谁与守?

”(《孟子?

离娄下》)

古:

谁与守。

“谁”作介词“与”的前置宾语。

今:

与谁守。

宾语后置。

3.我未见力不足者,盖有之矣,我未之见也。

(《论语?

里仁》)

古:

未之见。

“之”作动词“见”的前置宾语。

今:

未见之。

宾语后置。

4.古者天下散乱,莫之能一。

(《史记?

秦始皇本纪》)

古:

莫之能一。

“之”作动词“一”的前置宾语。

今:

莫能一之。

宾语后置。

5.古之人不余欺也。

(苏轼《石钟山记》)

古:

不余欺。

“余”作动词“欺”的前置宾语。

今:

不欺余。

宾语后置。

6.君奚为不见孟轲也?

(《孟子?

梁惠王下》)

古:

奚为。

“奚”作介词“为”的前置宾语。

今:

为奚,即为什么。

宾语后置。

7.然民虽有圣知,弗敢我谋;勇力,弗敢我杀。

(《商君书?

画策》)

古:

弗敢我谋,弗敢我杀。

“我”作动词“谋”、“杀”的前置宾语。

今:

弗敢谋我,弗敢杀我。

宾语后置。

8.荀偃令曰:

“鸡鸣而驾,塞井夷灶,唯余马首是瞻。

”(《左传?

襄公十四年》)

古:

唯余马首是瞻。

“余马首”作动词“瞻”的前置宾语。

今:

唯瞻余马首。

宾语后置。

9.圣王有百,吾孰法焉?

(《荀子?

非相》)

古:

孰法。

“孰”作动词“法”的前置宾语。

今:

法孰,即效法哪个。

宾语后置。

10.敢问夫子恶乎长?

(《孟子?

公孙丑上》)

古:

恶乎长。

“恶”作介词“乎”的前置宾语。

今:

乎(于)恶长,即在哪方面擅长。

宾语后置。

九下列句子中加点的词或词组,在古代汉语和现代汉语中词性、意义和用法有什么不同?

1.儿能骑羊引弓射鸟鼠,少长则射狐菟。

(《汉书?

匈奴传》)

少:

古义为稍,程度副词;今义为少,形容词。

2.子尾多受邑而稍致诸君。

(《左传?

昭公十年》)

稍:

古义为逐渐,时间副词;今义为略微,程度副词。

3.纣贵为天子,死曾不若匹夫。

(《史记?

淮南王传》)

曾:

古义为竟然,情态副词;今义为曾经,时间副词。

4.不可,直不百步耳。

(《孟子?

梁惠王上》)

直:

古义为只、仅,范围副词;今义为不弯曲,形容词。

5.齐因乘胜尽破其军。

(《史记?

孙膑》)

因:

古义为就,副词;今义为因为,连词。

6.骞从月氏至大夏,竟不能得月氏要领。

(《汉书?

张骞传》)

竟:

古义为最终,时间副词;今义为竟然,情态副词。

7.匈奴匿其壮士肥牛马,但见老弱及羸畜。

(《史记?

刘敬传》)

但:

古义为只,范围副词;今义为但是,转折连词。

8.献公说,曰:

“璧则犹是也。

虽然,马齿亦益长矣。

”(《韩非子?

十过》)

虽然:

古义为虽然如此,词组;今为让步连词。

按:

教材引文误“璧”为“壁”,今正。

练习三

九解释下列各组中加△的词的意义,并说明哪个是本义,哪个是引申义(教材引文下加△处,本书改为下加点):

(A)组

1.素所自树立使然也。

(司马迁《报任安书》)

树:

建立、树立,引申义。

2.庞涓死于此树之下。

(《史记?

孙膑》)

树:

树木,引申义。

3.后稷教民稼穑,树艺五谷。

(《孟子?

许行》)

树:

种植,本义。

(B)组

1.不虞君之涉吾地也。

(《左传?

齐桓公伐楚》)

涉:

进入,引申义。

2.澭水暴益,荆人弗知,循表而夜涉。

(《吕氏春秋?

察今》)

涉:

趟水过河,本义。

3.然后可以刚健强力,涉险而不伤。

(苏轼《教战守策》)

涉:

经历,引申义。

(C)组

1.信言不美,美言不信。

(《老子?

第八十一章》)

信:

诚实,本义。

2.人谓子产不仁,吾不信也。

(《左传?

襄公三十一年》)

信:

相信,引申义。

3.俄而谢玄淮上信至。

(《世说新语?

雅量》)

信:

使者,引申义。

练习四

一解释下列名词:

疏:

古人给古书作注解时,除了解释古书原文(经)之外,还给前人的注作注解,这种经注兼释的注释就叫做“疏”,也叫“注疏”、“义疏”。

读为:

古人注解古书常用的以本字说明假借字的训诂术语。

其特点是,既注音又释义。

读若:

古人注释字、词的术语,主要作用是注音,有时也用来说明假借字。

衍文:

校勘学术语,也叫“衍字”,简称“衍”,是指古籍因传抄、刻印等误加的文字。

句读:

古人读书,常在句末一个字的旁边加个点或圆圈,叫做“句”;在句中停顿处字的下面加一个点,叫做“读”。

两者合称句读。

正义:

又叫做“疏”,也叫“注疏”、“义疏”,是一种经注兼释的注释。

义疏产生于魏晋南北朝时期,唐代出于思想统一和科举考试的需要,由官方以指定的注本为基础把经书的解说统一起来,这种新的注疏唐人称之为“正义”。

十三经注疏:

宋代学者为了便于查阅,把儒家十三部经书的注和疏加上唐代陆德明《经典释文》的注音合刊成一部书,即《十三经注疏》。

这十三部经书的注疏包括:

《周易正义》(魏?

王弼、晋?

韩康伯注,唐?

孔颖达正义)、《尚书正义》(汉?

孔安国传,唐?

孔颖达正义)、《毛诗正义》(汉·毛亨传,郑玄笺,唐?

孔颖达正义)、《周礼注疏》(汉?

郑玄注,唐?

贾公彦疏)、《仪礼注疏》(汉?

郑玄注,唐?

贾公彦疏)、《礼记正义》(汉?

郑玄注,唐?

孔颖达正义)、《春秋左传正义》(晋?

杜预注,唐?

孔颖达正义)、《春秋公羊传注疏》(汉?

何休解诂,唐?

徐彦疏)、《春秋谷梁传注疏》(晋?

范宁集解,唐?

杨士勋疏)、《论语注疏》(魏?

何晏集解,宋?

邢昺疏)、《孝经注疏》(唐玄宗注,宋?

邢昺疏)、《尔雅注疏》(晋?

郭璞注,宋?

邢昺疏)、《孟子注疏》(汉?

赵岐注,宋?

孙奭疏)。

四 下面是《毛诗正义?

北风》的第一章,阅读并回答问题:

(原文见教材第747页)

1.“雱”的读音和意义是什么?

雱,的读音是“普康反”,即pāng ;义为“盛貌”,形容雪下得很大的样子。

2.“惠”是什么意思?

这是谁的注?

惠,是“爱”的意思,即仁爱。

这是毛亨的注。

3.“好”是形容词还是动词?

是根据什么来判断的?

“好”是动词。

根据有二:

一是它后面有宾语“我”;二是它的读音为“呼报反”,即hào。

4.郑玄对“邪”是怎样解释的?

“邪,读如徐。

”郑玄认为“邪”是“徐”的假借字,义为宽缓。

5.“只且”是什么意思?

这是谁的解释?

“只且,语助也。

”即认为“只且”是语气词。

这是孔颖达的解释。

六 将下面的短文标点并翻译成现代汉语:

标点:

景公使圉人养所爱马,暴死。

公怒,令人操刀解养马者。

是时,晏子侍前。

左右执刀而进,晏子止,而问于公曰:

“尧舜支解人,从何躯始?

”公矍然曰:

“从寡人始。

”遂不支解。

公曰:

“以属狱。

”晏子曰:

“此不知其罪而死,臣为君数之,使知其罪,然后致之狱。

”公曰:

“可。

”晏子数之曰:

“尔罪有三:

公使汝养马而杀之,当死,罪一也;又杀公之所最爱马,当死,罪二也;使公以一马之故而杀人,百姓闻之,必怨吾君,诸侯闻之,必轻吾国。

汝杀公马,使怨积于百姓,兵弱于邻国,汝当死,罪三也。

今以属狱。

”公喟然叹曰:

“夫子释之!

夫子释之!

勿伤吾仁也。

”(《晏子春秋?

内篇谏上》)

译文:

齐景公让圉人饲养他心爱的马,这匹马突然死了。

景公很生气,就命令手下的人拿着刀去肢解养马人。

这时,晏子正陪坐在景公跟前。

景公手下的人拿着刀走上前去,晏子阻止了他们,并问景公说:

“尧舜肢解人体,从身体的什么地方开始?

”景公惊惶地说:

“从我开始。

”于是下令不再肢解养马人。

景公又说:

“把它交给狱官处理。

”晏子说:

“这个人还不知道自己的罪过就要被处死,请让我为你历数他的罪过,也让他明白自己犯了什么罪,然后再把他交给法官。

”景公说:

“可以。

”晏子数落道:

“你的罪过有三条:

君王让你养马,你却让马死掉了,判处你死罪,这是第一条;你让君王最好的马死掉了,判处你死罪,这是第二条;你让君王因为一匹马的缘故而杀人,百姓听到后必定会怨恨我们的国君,诸侯们听到后必定会轻视我们的国家。

你让君王的马死掉,使怨愤在百姓中积聚,军威在邻国中减弱,你应被判处死罪,这是第三条。

现在就把你交给法官。

”景公叹息说:

“您放了他!

您放了他!

不要损伤我的仁义名声啊!

”

标点:

何谓有罪而益信?

孟孙猎而得麑,使秦西巴持归烹之。

麑母随之而啼。

秦西巴弗忍,纵而予之。

孟孙归,求麑安在。

秦西巴对曰:

“其母随而啼,臣诚弗忍,窃纵而予之。

”孟孙怒,逐秦西巴。

居一年,取以为子傅。

左右曰:

“秦西巴有罪于君,今以为子傅,何也?

”孟孙曰:

“夫一麑而不忍,又何况于人乎?

”此谓有罪而益信者也。

(《淮南子?

人间训》)

译文:

什么叫有罪却更加得到信任?

鲁国孟孙氏打猎得到一只幼鹿,派秦西巴带回去烹了它。

母鹿跟着秦西巴叫唤。

秦西巴不忍心,放开小鹿还给了母鹿。

孟孙氏回来后,问鹿在哪里。

秦西巴回答说:

“小鹿的妈妈跟在后面哀啼,我实在不忍心,私自放了它,把它还给了母鹿。

”孟孙氏很生气,把秦西巴赶走了。

过了一年,又把他召回来,让他担任儿子的老师。

左右的人说:

“秦西巴对您有罪,现在却让他担任您儿子的老师,这是为什么?

”孟孙氏说:

“他对一只小鹿都不忍心伤害,又何况对人呢?

”这就是所说的有罪过反而更加得到信任的例子。

标点:

孟子谓戴不胜曰:

“子欲子之王之善与?

我明告子。

有楚大夫于此,欲其子之齐语也,则使齐人傅诸?

使楚人傅诸?

”曰:

“使齐人傅之。

”曰:

“一齐人傅之,众楚人咻之,虽日挞而求其齐也,不可得矣;引而置之庄岳之间数年,虽日挞而求其楚,亦不可得矣。

子谓薛居州,善士也,使之居于王所。

在于王所者,长幼卑尊皆薛居州也,王谁与为不善?

在王所者,长幼卑尊皆非薛居州也,王谁与为善?

一薛居州,独如宋王何?

”(《孟子?

滕文公下》)

译文:

孟子对戴不胜说:

“你想要你的君王朝着好的方向走吗?

我明白地告诉你。

假如这里有个楚国的大夫,想要他的儿子学会齐国话,那么找齐国人教他呢,还是找楚国人教他呢?

”戴不胜答道:

“找齐国人教他。

”孟子说:

“一个齐国人教他,许多楚国人在旁边吵吵嚷嚷干扰他,即使天天鞭打他,要他学会说齐国话,也是做不到的;要是把他领到齐国的庄街、岳里这样的闹市住上几年,那么即使天天鞭打他,要他说楚国话,也是做不到的。

你说薛居州是个好人,要他住在王宫中。

如果在王宫中的人,无论年长的、年幼的、地位低的、地位高的,都是像薛居州那样的好人,那么宋王会跟谁干出坏事来呢?

如果在王宫中的人,无论年长的、年幼的、地位低的、地位高的,都不是薛居州那样的好人,那么宋王又会和谁做出好事来呢?

仅仅一个薛居州,能把宋王怎么样呢?

”

标点:

公孙仪相鲁而嗜鱼,一国尽争买鱼而献之,公仪子不受。

其弟谏曰:

“夫子嗜鱼而不受者,何也?

”对曰:

“夫唯嗜鱼,故不受也。

夫即受鱼,必有下人之色;有下人之色,将枉于法;枉于法,则免于相。

虽嗜鱼,此不必致我鱼,我又不能自给鱼。

即无受鱼而不免于相,虽嗜鱼,我能长自给鱼。

”此明夫恃人不如自恃也,明于人之为己者不如己之自为也。

(《韩非子?

外储说右下》)

译文:

公孙仪做鲁国的宰相并且特别喜欢吃鱼,全国都的人都争相买鱼来献给他,公仪先生却不接受。

他弟弟劝他说:

“您喜欢吃鱼而不接受别人的鱼,这是为什么?

”他回答说:

“正因为爱吃鱼,我才不接受。

假如收了别人献来的鱼,一定会有迁就他们的表现;有迁就他们的表现,就会枉法;枉法就会被罢免相位。

虽然爱吃鱼,这些人不一定再送给我鱼,我又不能自己供给自己鱼。

如果不收别人给的鱼,就不会被罢免宰相,尽管爱吃鱼,我能够长期自己供给自己鱼。

”公孙仪懂得依靠别人不如依靠自己,懂得靠别人为自己不如自己为自己。

练习五

六 指出下列各句中的修辞方式:

1.侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实。

(诸葛亮《出师表》)

并提:

“侍中”指郭攸之、费祎,“侍郎”指董允,并提为“侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允”。

代称:

“良实”本都是形容词,这里指代贤良诚实的人,是以事物特征代本体。

2.将军身被坚执锐。

(《史记?

陈涉起义》)

代称:

“坚”代“坚固的铠甲”,“锐”代“锐利的武器”,是以性质代本体。

3.鳏寡不闻犬豕之食,茕独不见牛马之衣。

(《洛阳伽蓝记?

王子坊》)

对偶:

即“鳏寡不闻犬豕之食”对“茕独不见牛马之衣”。

互文:

“鳏寡”与“茕独”、“不闻犬豕之食”与“不见牛马之衣”文义互相补充。

引用:

改引董仲舒语:

“故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。

”语见《汉书?

食货志上》。

比喻:

“犬豕之食”比喻食物粗劣,“牛马之衣”比喻衣着粗劣破旧。

4.今少卿抱不测之罪,涉旬月,迫季冬,仆又薄从上雍,恐卒然不可为讳。

(司马迁《报任安书》)

委婉:

“不测之罪”,这里指死罪;“不可为讳”,这里指任安被处死刑。

省略:

“仆又薄从上雍”句省略述语“之(到……去)”,即“仆又薄从上之雍”。

5.故有志深轩冕,而泛咏皋壤。

(《文心雕龙?

情采》)

代称:

“轩冕”代称官爵,“皋壤”代称隐者居住之地。

引用:

“皋壤”见《庄子?

知北游》:

“山林与,皋壤与,使我欣欣然而乐与!

”

6.未尝不心游目想,移晷忘倦。

(萧统《文选序》)

倒置:

“心游目想”是“目游心想”的倒置。

代称:

以“目游心想”指代读书,以“移晷”指代经过一段较长的时间。

7.老当益壮,宁移白首之心?

穷且益坚,不坠青云之志。

(王勃《滕王阁序》)

对偶:

“老当益壮,宁移白首之心”对“穷且益坚,不坠青云之志”。

代称:

“白首”代年老。

比喻:

用“青云”比喻志向的高远。

引用:

二句改引《后汉书?

马援传》:

“(马援)尝谓宾客曰:

丈夫为志,穷当益坚,老当益壮。

”

8.皓齿蛾眉,命曰伐性之斧;甘脆肥醲,命曰腐肠之药。

(枚乘《七发》)

对偶:

“皓齿蛾眉,命曰伐性之斧”对“甘脆肥醲,命曰腐肠之药”。

代称:

“皓齿蛾眉”是“美女”的代称,“甘脆肥醲”是“丰盛甘美的酒食”的代称。

比喻:

将“皓齿蛾眉”的美女比作斧子,将“甘脆肥醲”的酒食比作毒药。

9.势家多所宜,咳唾自成珠。

被褐怀金玉,兰蕙化为刍。

(赵壹《刺世疾邪赋》)

比喻:

“咳唾自成珠”喻言语珍贵,“金玉”喻品德高尚,“兰蕙化为刍”喻贤人不被重用。

引用:

“披褐怀金玉”一句,语出《老子》七十章:

“是以圣人披褐怀玉。

”

代称:

“被褐”指穿粗布衣的寒士,是“贫贱之人”的代称。

按:

教材引文误“咳唾”为“咳吐”,今正。

10.珠与玉兮艳暮秋,罗与绮兮娇上春。

(江淹《别赋》)

对偶:

“珠与玉兮艳暮秋”对“罗与绮兮娇上春”。

代称:

“珠”、“玉”、“罗”、“绮”都是“歌女”的代称。

互文:

这两句互文见义,即“珠与玉”、“罗与绮”都“艳暮秋”、“娇上春”。

九 把下面一篇短文加上标点,并翻译成现代汉语:

离骚序王逸

标点:

《离骚》经者,屈原之所作也。

屈原与楚同姓,仕于怀王,为三闾大夫。

三闾之职,掌王族三姓,曰:

昭、屈、景。

屈原序其谱属,率其贤良,以厉国士。

入则与王图议政事,决定嫌疑;出则监察群下,应对诸侯。

谋行职修,王甚珍之。

同列大夫上官靳尚妒害其能,共谮毁之,王乃疏屈原。

屈原执履忠贞而被谗邪,忧心烦乱,不知所诉,乃作《离骚》经。

离,别也。

骚,愁也。

经,径也。

言已放逐离别,中心愁思,犹依道径,以风谏君也。

故上述唐虞三后之制,下序桀纣羿浇之败,冀君觉悟,反于正道而还己也。

是时,秦昭王使张仪谲诈怀王,令绝齐交;又使诱楚,请与俱会武关,遂胁与俱归,拘留不遣。

卒客死于秦。

其子襄王复用谗言,迁屈原于江南。

屈原放在草野,复作《九章》,援天引圣,以自证明,终不见省。

不忍以清白久居浊世,遂赴汨渊,自沈而死。

《离骚》之文,依《诗》取兴,引类譬喻。

故善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗佞,灵修美人以媲于君,宓妃佚女以譬贤臣,虬龙鸾凤以托君子,飘风云霓以为小人。

其词温而雅,其义皎而朗。

凡百君子,莫不慕其清高,嘉其文采,哀其不遇,而愍其志焉。

译文:

《离骚》经是屈原所作。

屈原与楚国王族同姓,在楚怀王时做官,当的是三闾大夫。

三闾的职责是掌管王族三姓的事务,即昭、屈、景三姓。

屈原整理了王族的家谱,明确了贤良之士的标准规范,来激励国中贤士。

屈原在朝廷内与怀王谋划讨论国家大事,处理疑难事务;在朝廷外监察群臣的言行,应对各诸侯国的来访。

他的建议都能被采纳,他也尽职尽责地做事,因而怀王非常器重他。

同他一起担任大夫的上官靳尚嫉妒他的才能,与别人一起进谗言诋毁他,怀王于是疏远了屈原。

屈原忠心耿耿却遭到小人谗言陷害,心情忧愁烦乱,不知该向谁倾诉,于是写出了《离骚》经。

离,是别的意思。

骚,是愁的意思。

经,是途径。

这三个字的意思是,已被流放而离开朝廷,虽心中忧虑,却仍沿着正道前行,用国风的方式劝谏国君。

所以文中向上追述了唐虞三个帝王时期的盛世之治,往下陈述了桀纣羿浇的灭亡,希望国君能够觉悟过来,返回到正道上,并让自己回到朝廷。

这时候,秦昭王派张仪欺诈怀王,让怀王断绝与齐国的交往;又让张仪诱骗怀王,请他与秦王一起在武关会盟,趁势就胁迫怀王与秦王一起到了秦国,扣留了怀王,不让他回去。

怀王最终客死在秦国。

怀王的儿子顷襄王又听信谗言,把屈原放逐到江南。

屈原被流放在荒远地区,又作了《九章》,援引圣王来证明自己的冤屈,却最终不能被明察。

他又不能容忍以自己的清白之身长久地生活在污浊的世上,于是投汨罗江自沉而死。

《离骚》的行文,依照《诗》来起兴,援引不同的物类作比喻,所以用好鸟香草来比喻忠贞之士,用恶禽臭物比喻谗佞之人,用灵修美人来比拟君王,用宓妃佚女来比喻贤臣,用虬龙鸾凤来托喻君子,用飘风云霓比喻小人。

文章的词语温厚而典雅,文章的意旨纯洁而明朗。

大凡所有的君子,没有不仰慕他的清高、赞赏他的文才、哀伤他的怀才不遇而同情他的志向的。

练习六

孤平拗救:

五言诗的“平平仄仄平”句式的第一字,七言诗的“仄仄平平仄仄平”句式的第三字,必须是平声字,否则就是“犯孤平”,即全句除韵脚之外只有一个平声字(是“拗”的一种形式)。

但“孤平”可以救,即把本句的第三字(五言)、第五字(七言)由仄变平。

这就是“孤平拗救”。

七 利用工具书判断下列句子中带△的词哪些是同源词,哪些不是,并说明理由(教材引文下加△处,本书改为下加点)。

(A)组

1.淇则有岸,隰则有泮。

(《诗经?

卫风?

氓》)

2.坎坎伐檀兮,置之河之干兮。

(《诗经?

卫风?

伐檀》)

3.麋何食兮庭中?

蛟何为兮水裔?

(屈原《九歌?

湘夫人》)

4.徼墨广博,观望之有圻。

(枚乘《七发》)

5.若华夕曜,岩泽气通。

(鲍照《登大雷岸与妹书》)

岸,《广韵》:

“岸,水涯高者。

”《尔雅?

释丘》:

“重厓,岸。

”《小尔雅?

广诂》:

“岸,高也。

”《诗经?

大雅?

皇矣》:

“诞先登于岸。

”

干,《易?

渐卦》:

“鸿渐于干。

”释文引郑注:

“干,水傍,故停水处。

”又引陆注:

“水畔称干。

”又引翟注:

“干,涯也。

”《史记?

春申君传》:

“而不知干队之败。

”《索隐》:

“干,水边也。

”

圻,《说文解字》:

“垠,地垠也,一曰岸也。

圻,垠或从斤。

”《广雅?

释丘》:

“垠,厓也。

”《广韵》:

“圻,圻堮,又岸也。

”《玉篇》:

“圻,圻堮也。

”

岩,《说文解字》:

“岩,岸也。

”《书?

说命?

序》:

“得诸传岩。

”疏:

“岩是山崖之名。

”《广雅?

释诂四》:

“岩,高也。

”

裔,《说文解字》:

“裔,衣裾也。

”徐锴系传:

“裾,衣边也。

”后泛指边缘。

《淮南子?

原道》:

“故虽游于江浔海裔。

”高诱注:

“裔,边也。

”

从意义上来看,“岸、干、裔、圻、岩”都有“边”义。

从读音方面看,这几个字也有音近关系。

据陈复华、何九盈《古韵通晓》,声母方面,“岸、圻、岩”都是牙音疑母字,双声;“干”是牙音见母字,“裔”是喉音喻母字。

见疑旁纽,喉牙音有邻纽关系。

从古韵方面看,“岸、干”元部叠韵,“岩”属谈部,“圻”属文部,“裔”属月部。

元文旁转,元谈通转,元月对转。

“岸、干、裔、圻、岩”音近义通,是一组同源词。

(B)组

1.同我妇子,馌彼南亩。

(《诗经?

豳风?

七月》)

2.诞置之隘巷,牛羊腓字之。

(《诗经?

大雅?

生民》)

3.余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。

(屈原《离骚》)

4.骚人之文,自兹而作。

(萧统《文选序》)

5.怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。

(陶渊明《归去来兮辞》)

子,《广韵》:

“子,子息。

”《诗经?

大雅?

生民》:

“居然生子。

”

字,《说文解字》:

“字,乳也。

”段注:

“人及鸟生子曰乳。

”《广雅?

释诂》:

“字,生也。

”《山海经?

中山经》:

“若山有木,服之不字。

”注:

“字,生也。

”

滋,《说文解字》:

“滋,益也。

”《左传?

襄公八年》:

“事滋未成。

”注:

“滋,益也。

”《文选?

东京赋》:

“鸟兽阜滋。

”薛注:

“滋,益也。

”

兹,《说文解字》:

“兹,草木多益。

”《尔雅?

释诂》:

“兹,此也。

”《左传?

昭公元年》:

“兹心不爽。

”注:

“兹,此也。

”《论语?

子罕》:

“文不在兹乎!

”皇侃疏:

“兹,此也。

”

耔,《广韵》:

“耔,拥苗本也。

”义为以土培苗根。

《诗经?

小雅?

甫田》:

“或耘或耔。

”

从语音上看,这几个字古音相近。

据陈复华、何九盈《古韵通晓》,声母方面,“子、滋、兹、耔”都是精母字,双声;“字”是从母字,精从旁纽。

古韵方面,这五个字都属之部,叠韵。

从意义看,“子、字、滋、兹、耔”都有“滋生、繁衍”等意思,意义相通(据《说文解字》,“兹”是“滋”的古字)。

所以,这五个词是一组同源词。

按:

“兹”的代词“此”义是假借,意义与“滋生”无关。

材料中的“兹”用的是代词义,与其他几个词没有同源词关系。

九 把下面一段短文加上标点并翻译成现代汉语:

旧唐书?

李白传

标点:

李白,字太白,山东人。

少有逸才,志气宏放,飘然有超世之心。

父为任城尉,因家焉。

少与鲁中诸生孔巢父、韩沔、裴政、张叔明、陶沔等隐于徂徕山,酣歌纵酒,时号“竹溪六逸”。

天宝初,客游会稽,与道士吴筠隐于剡中。

既而玄宗诏筠赴京师,筠荐之于朝,遣使召之(按:

教材引文有误,又漏引十余字,今补正),与筠俱待诏翰林。

白既嗜酒,日与饮徒醉于酒肆。

玄宗度曲,欲造乐府新词,亟召白,白已卧于酒肆矣。

召入,以水洒面,即令秉笔,顷之成十余章,帝颇嘉之。

尝沉醉殿上,引足令高力士脱靴,由是斥去。

乃浪迹江湖,终日沉饮。

时侍御史崔宗之谪官金陵,与白诗酒唱和。

尝月夜乘舟,自采石达金陵。

白衣宫锦袍,于舟中顾瞻笑傲,旁若无人。

初,贺知章见白,赏之曰:

“此天上谪仙人也。

”禄山之乱,玄宗幸蜀,在途以永王璘为江淮兵马都督、扬州节度大使。

白在宣州谒见,遂辟从事。

永王谋乱,兵败。

白坐,长流夜郎。

后遇赦,得还,竟以饮酒过度,醉死于宣城(按:

教材引文漏一“醉”字,今补)。

有文集二十卷行于时。

译文:

李白,字太白,山东人。

少年时就有超群之才,志向宏大,气度豁达,逍遥而有超然出世的心境。

他父亲做任城尉,全家就在那里安家。

李白少年时与鲁中的几个书生孔巢父、韩沔、裴政、张叔明、陶沔等隐逸在徂徕山,纵情欢歌豪饮,当时号称“竹溪六逸”。

天宝初年,外出到会稽游历,与道士吴筠隐居在剡中。

不久唐玄宗诏令吴筠去京城,吴筠把李白推荐给朝廷,朝廷派使者召见李白,并让他与吴筠一起待诏翰林。

此时李白已经嗜好喝酒,天天与几个酒徒喝醉在酒店里。

玄宗谱出曲子,要编制乐府新词,急忙召见李白,李白却已在酒店醉倒了。

召入宫中,用凉水喷洒他的脸,醒来后,立即叫他提笔作词,很快就写出了十多首,皇帝很赞赏他。

李白曾