人教部编版《夜书所见》教案.docx

《人教部编版《夜书所见》教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版《夜书所见》教案.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

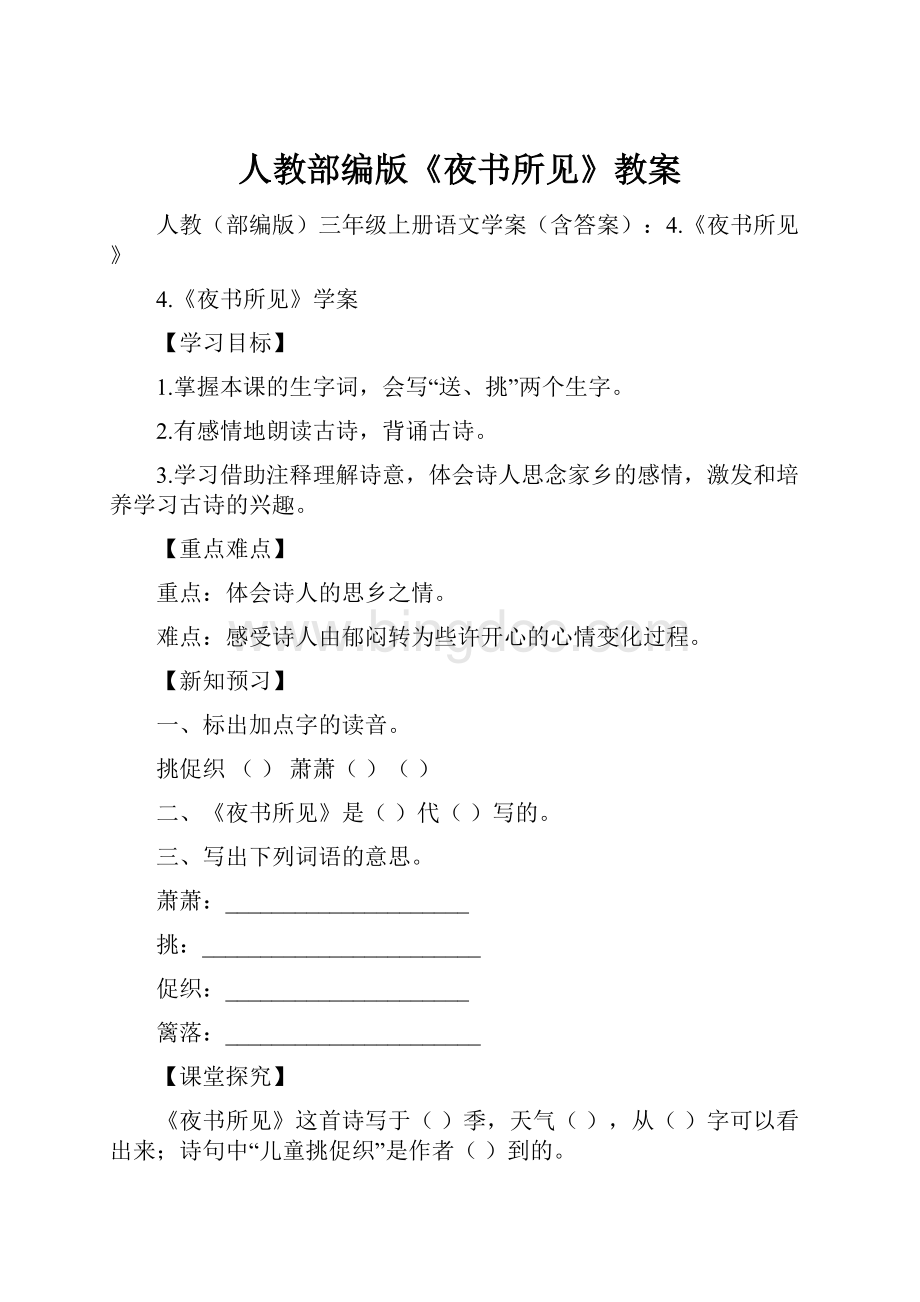

人教部编版《夜书所见》教案

人教(部编版)三年级上册语文学案(含答案):

4.《夜书所见》

4.《夜书所见》学案

【学习目标】

1.掌握本课的生字词,会写“送、挑”两个生字。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

3.学习借助注释理解诗意,体会诗人思念家乡的感情,激发和培养学习古诗的兴趣。

【重点难点】

重点:

体会诗人的思乡之情。

难点:

感受诗人由郁闷转为些许开心的心情变化过程。

【新知预习】

一、标出加点字的读音。

挑促织()萧萧()()

二、《夜书所见》是()代()写的。

三、写出下列词语的意思。

萧萧:

_____________________

挑:

________________________

促织:

_____________________

篱落:

______________________

【课堂探究】

《夜书所见》这首诗写于()季,天气(),从()字可以看出来;诗句中“儿童挑促织”是作者()到的。

【达标练习】

我会填:

萧萧梧叶___________,江上秋风___________。

知有儿童________促织,夜深篱落__________。

参考答案:

【新知预习】

一、tiǎoxiāoxiāo

二、宋叶绍翁

三、萧萧:

风声

挑:

用细长的物件逗引

促织:

俗称蟋蟀,也称蛐蛐

篱落:

篱笆。

【课堂探究】

《夜书所见》这首诗写于(秋)季,天气(寒冷),从(寒声)一词可以看出来;诗句中“儿童挑促织”是作者(想)到的。

【达标练习】

我会填:

送寒声,动客情,挑,一灯明。

夜书所见说课稿

一、说教材

《夜书所见》是三年级上册第二组课文中的古诗。

这是南宋诗人叶绍翁写的客游在外,因秋风落叶,感到孤独郁闷,由看到远处篱笆下的灯火,料想是小孩在捉蟋蟀,不禁回忆起自己的故乡和童年的生活,于是那种郁闷之情又被一种亲切之感所代替。

二、说教学目标

1.会认会写本课生字。

2.引导学生理解诗意体会诗人所描绘的情景。

3.学习借助注释理解诗意,体会诗歌的感情。

4.有感情的朗读古诗,背诵古诗。

激发和培养学习古诗的兴趣。

三、说教学重难点

1.学习借助注释理解诗意,体会诗歌的感情。

(重点)

2.感受诗中的秋意和诗情,激发学习古诗的兴趣。

(难点)

四、说教学过程

(一)课前活动,接近文本大量背诵学过的古诗

提醒古诗的节奏与感情可以适时夸张。

这是根据三年级学生的特点及联系以前的古诗激起学古诗的热情.

(二)引题,走入文本,准确地朗读古诗

1.出示诗题,读题,说题目的意思。

(要求读得整齐,响亮)题目中的书是什么意思?

(古代用书解释为写)作者写了什么内容?

2.出示诗歌,自己读诗歌,注意读准字音,读通句子,把生字多读几遍。

3.谁愿意来露一手,读给大家听。

(指名读)大家评议;字音读准了吗?

再读,注意找出多音字“挑”,请同学标上拼音,把字带到诗句里读。

还有两个生字朋友:

促深注意平、翘舌音,结构都是左窄右宽。

这是渗透《课标》第二学段目标中养成主动识字的习惯,激发学生主动参与学习的欲望,给学生创设主动参与和表现的机会。

4.指名三读古诗,全班齐读古诗。

这是让学生充分的读书,让学生正确流利的读通古诗。

(三)深入文本,理解诗意,想象画面,体会感情

1.诗人夜晚所看见了什么?

(快速找出来)

梧叶灯儿童捉蟋蟀

2.你从哪句看出儿童在捉蟋蟀?

(知有儿童挑促织)你怎么知道促织是蟋蟀?

因为诗歌的左下角多了一项注释,借助注释知道的。

对,注释是学习古诗的好帮手。

现在开始我们要善于利用注释学习古诗。

这是培养学生借助注释理解诗文的大意的习惯。

3.作者是怎么看到儿童的?

(因为看到了灯)原来是孩子在捉蟋蟀。

你们捉过蟋蟀吗?

捉蟋蟀有趣吗?

联系现实生活,体会儿童的快乐,有趣。

表情朗读诗句,(这一环节是渗透《课标》中提到的在读中积极思考和感悟,受到情感的熏陶,享受审美体验。

)听你们一读勾起了老师的童心,老师也读一读好吗?

提个条件:

闭上小眼睛,边听边想象画面,好象看到了什么?

(儿童捉蟋蟀)

4.捉蟋蟀这么好玩,那捉蟋蟀最好的季节是?

(秋天)适当表扬:

同学们有一双慧眼,那我们再找一找秋天的影子。

读出秋天的句子,你们见过梧叶吗?

(对比想象学校的梧桐)秋天的梧叶变黄了变干了。

5.秋风吹落梧叶,让我们感觉到秋天的寒意,冷。

我们一起捧起书读出秋天的冷和寒意。

这里利用语言,实物,激发学生的学习兴趣,为学生创设学习情境,激起读书的热情。

江上的秋风,萧萧的梧叶,牵动了一个人的情怀(诗人),有一个词,你发现了吗(动客情),客:

客人,客商,旅客,漂泊在外的人。

这个漂泊在外的人就是诗人叶绍翁(讲小故事,简介作者)。

江上的秋风,萧萧的梧叶会牵动诗人想起什么?

(亲人,家乡)就是诗人的思乡之情。

就在诗人想家的时候,看到儿童捉蟋蟀会想到什么?

(儿时的伙伴在哪,家乡也有儿童在捉蟋蟀,小孩生活的多么快乐啊,无忧无滤,可我孤单一人)思乡之情就更浓了,更深了。

我们来把浓浓思乡情深深的读一读。

(四)挖掘文本,诵读诗歌,升华情感

背诵古诗(齐背,分组比赛背,)注意字音。

这也是落实课标的第二学段的古诗学习目标:

诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感、领悟内容。

三年级上册语文教案《夜书所见》人教部编版

《夜书所见》教学设计

教材分析:

《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁所作的七言古诗。

诗一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单寂寞的凄凉之感。

三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴致高昂,巧妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

该诗以景衬情,动静结合,以梧叶声和风声衬出秋夜的寂静,还运用了对比手法,以儿童夜捉促织的乐景反衬自己客居他乡的悲情。

教学目标:

1.认识3个生字,会写4个生字;

2.借助注释,理解诗句,感受诗中的秋意和诗情,激发学生学习古诗的兴趣;

3.有感情地朗读背诵古诗。

教学重难点:

【教学重点】

理解诗句,感受诗中的秋意和诗情,激发学生学习古诗的兴趣。

【教学难点】

理解诗句的意思,有感情地背诵古诗。

课前准备:

1.教师:

搜集古诗的相关的音频、图片资料等,制作多媒体课件;

2.学生:

课前查阅古诗及作者的有关资料。

教学过程:

一、与生对话,导入古诗。

1.与学生对话,体会如果自己在外孤单心情。

2.板书课文题目,理解课文题目中的“书”是什么意思?

3.理解整个诗名是什么意思。

【设计意图】通过相关的谈话的交流,帮助学生初步理解古诗的情感基调,也有利于学生理解诗题和诗句的意思。

二、自主学习,初步感知。

1.自由朗读。

借助拼音、字典等读准字音,把这首诗正确、流利地读出来。

2.同桌互读互查。

3.出示生字卡片,检查学生认读生字的情况,有重点地指导识记。

4.在读准字音的情况下,注意读准节奏。

5.教师范读,指导停顿。

节奏应该是二二三拍。

6.学生熟读。

【设计意图】自主学习过程中,充分调动学生自主学习的能力来读准、读通古诗,再通过适时的全班交流学习来达到巩固自主学习的效果,实现对古诗的初步感知。

三、初读古诗,感知大意。

1.给古诗加注释,这是我们第一次见到,注释是为了帮助我们理解那些非常难的词语,但是不要生硬的往里面套,只要明白诗人所写内容和所要表达的感情即可。

现在以小组为单位,借助字典和注释,理解词语的意思。

2.不理解的地方,交流讨论,尝试解决。

(激发学生自主学习的意识)

【设计意图】在关注和理解注释的基础上,教师引导学生适时地交流,不仅可以互相释疑,还能互想学习,提高整体学习的效果。

四、品读古诗,感悟诗意。

1.学生再读古诗,并且仔细看图,思考:

诗人在这个夜里到底写了他见到的一些什么?

图画中的景象体现了那几句诗的意思?

初步感知古诗,大致了解古诗意思。

2.深入体悟诗意、诗情。

(1)思考:

在这样的夜晚,诗人一个人在外地作客会很自然地感到什么?

人都是有感情的,出门在外就很容易想家、想亲人。

也就是第二句“动客情”。

(2)思考:

动客情,动的是什么情?

往后读。

(3)这个时候诗人看着远处篱笆下的灯火,料想到孩子们正在捉蟋蟀,肯定非常开心,诗人也替他们开心,可是,诗人这时不是在自己的家乡呀,这个时候就越会想到什么?

诗人会想起他的家乡和他的童年。

得出结论:

那么,“客情”第一个是:

诗人的思乡之情,第二个是:

思念自己的家乡和童年。

(4)理解再读,品味赏析。

这首诗要把诗人“想家”的感情读出来,声调要缓慢些。

。

最后两句“捉蟋蟀”场景确实令人高兴,但同时又牵动了诗人“动客情”思念家乡呀!

所以后两句语气可明快些,但不可过快。

(学生先读,老师指导,老师再范读,帮助学生更好地掌握。

)

【设计意图】引导学生在再读、细读、品读中理解诗意,感受古诗的意境,最后再体悟出诗情,并指导学生在有感情地朗读中将这种情感进行表达。

五、趣味活动,强化记忆。

1.把《夜书所见》这首诗的诗句变成自己的语言说一说。

2.老师描述诗句的内容,学生读出对应的诗句。

3.老师读诗的前面,学生接后面,直到学生基本会背为止。

4.小组比赛。

【设计意图】连起来说诗句的意思、师生互接接答诗句等多种形式,都可以帮助学生强化记忆,加深对古诗的学习和理解。

六、拓展阅读,增加兴趣。

1.你们还读过哪些诗人所写的思念家乡、思念亲人的古诗呢?

谁来背一首试试!

2.老师这里也有一首古诗,请你们认真听一听,跟着一起体会诗歌的感情。

《九月九日忆山东兄弟》(唐.王维)

3.背一背。

【设计意图】拓展阅读可以将学生对课内古诗的学习兴趣和热情延伸到课外,自主学习和积累更多的古诗文,从而进行更多的积累性学习。

七、板书:

夜书所见

叶绍翁

梧叶秋风

挑促织

动客情

教学反思:

教学这首诗时,首先注重让学生正确、流利、有感情地朗读、背诵古诗,体会诗人所表达的思想感情。

引导学生采用多种方式读,如:

教师范读,小组、男女赛读,以游戏形式激发朗读、诵读等等,让学生在读中感悟,读中悟情。

在学生充分诵读中“心入于境,情会于物”,使学生受到情感的熏陶,促进学生对古诗优美语言的感受、积累、内化,师生情感得到进一步升华。

其次,注重把握诗的意境和情感。

因此,学生通过朗读品味语言,引导其展开想象,让学生投身其中,想诗人所想,感诗人所感。

在教学第一、二行诗时,我让学生想想:

萧萧秋风吹下梧桐叶,送来阵阵寒冷,江面上也吹来了秋风,在这样的一个夜晚,假如你就是这个独自在外地作客的诗人,看到眼前的情景,你会产生怎样的心情?

有了这样孤单寂寞的心情就会很容易想起了什么呢?

我请班上的外地孩子谈谈:

当你们当离开家乡来这里读书,你们想家吗?

你想起了谁呀?

这时,学生那根思乡的弦被触动了,通过自身的感受,从中理解了“动客情”,体会了诗人的真实情感。

第三课时《夜书所见》教案

【教学内容】

《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁所作的七言古诗。

诗一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单寂寞的凄凉之感。

三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴致高昂,巧妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

该诗以景衬情,动静结合,以梧叶声和风声衬出秋夜的寂静,还运用了对比手法,以儿童夜捉促织的乐景反衬自己客居他乡的悲情。

【教学目标】

1.认识“挑”,注意多音字,会写“送、挑”2个生字。

理解“萧萧、动客情、挑促织、篱落”等词语的意思。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,体会诗人的思乡之情。

3.背诵古诗。

【教学重点】

认字写字;背诵古诗。

【教学难点】

体会作者孤独寂寞、思念家乡的感情。

【教学方法】情境导入法、图片展示法、诵读法等。

【教学过程】

一、创设情境,激趣导入

1.师(谈话):

这是什么树?

比较两幅图片,你有什么感受?

(播放PPT2)(学生谈自己的感受)第一幅是夏季,枝叶繁茂,第二幅是秋季,树叶枯黄,给人冷漠凄凉的感觉。

是啊!

秋叶飘飘,给人带来伤感之情。

有位诗人看到这样的景象又会有怎样的感受呢?

(板书课题:

夜书所见)

二、自主合作,读诗明意。

1.简介作者:

叶绍翁,南宋中期诗人,字嗣宗,号靖逸,处州龙泉人。

祖籍建安(今福建建瓯),本姓李,后嗣于龙泉(今属浙江丽水)叶氏。

生卒年不详。

曾任朝廷小官。

其学出自叶适,他长期隐居钱塘西湖之滨,与真德秀交往甚密,与葛天民互相酬唱。

有《四朝闻见录》《靖逸小集》。

2.自由朗读,读到琅琅上口为止。

3.认识“挑”这个多音字,指导书写:

送、挑

4.指导古诗朗读节奏,指名学生朗读,互相评价。

5.四人小组合作,利用文中的注释,合作互助,逐字逐句理解诗文。

有不理解的地方做上标记或写下来。

6.小组汇报交流。

三、品味想象,欣赏意境

1.学生根据理解讲解诗句内容。

2.教师点拨:

如何理解题目“夜书所见”?

在夜里写下自己所看到的景象

3.出示“萧萧梧叶送寒声”,思考:

(1)“萧萧”是什么意思?

(2)送”字怎样理解?

萧萧:

风声诗中一个“送”字令人仿佛听到寒气刺骨之声。

这句诗的意思是:

萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意。

(生齐读这句诗)

4.出示“江上秋风动客情”,思考:

“动客情”怎么理解?

客情:

旅客思乡之情。

动客情,看到落叶随风飘舞,触动了作者内心的思乡之情。

这句诗的意思是:

客居他乡的游子不禁思念起自己的家乡。

(生齐读这句诗)

5.出示“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”思考怎样理解这两句诗?

从庭内移到户外,来了个大跨度的跳跃。

这两句是倒装句,按意思顺序,应该前后互移。

作者走到大门外,忽然看到远处篱笆下的灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

四、赏析情感

1.这是叶绍翁在异乡触景生情之作。

节候迁移,景物变换,最容易引起旅人的乡愁。

作者客居异乡,静夜感秋,写下了这首情思婉转的小诗。

这首诗是诗人客居异乡,静夜感秋所作,抒发了羁旅之愁和深挚的思乡之情。

2.赏析:

此诗以叠字象声词置于句首,一开始就唤起读者听觉形象的联想,造成秋气萧森的意象,并且用声音反衬出秋夜的寂静。

接着用一个“送”字,静中显动,引出“寒声”。

在梧叶摇落的萧萧声中,仿佛含有砭骨的寒气;以听觉引起触觉的通感之法渲染了环境的凄清幽冷。

来自江上的阵阵秋风,触发了羁旅行客的孤寂情怀。

此诗作者耳闻秋风之声,牵动了旅中情思,也怅然欲归。

诗人意绪纷繁,难以入睡,转身步出户外,以排遣萦绕心头的羁思离愁,但眼前的夜景又给他以新的感受。

那茫茫的夜色中,闪现在篱落间的灯火,不正是“儿童挑促织”吗?

这种无忧无虑、活泼天真的举动,与诗人的凄然情伤、低回不已形成鲜明的对比。

作者以“篱落一灯”隐喻自己的“孤栖天涯”,借景物传达一片乡心,与“江上”句相关联,收束全篇,引人遐想。

诗人善于通过艺术形象,把不易说出的秋夜旅人况味委婉托出,而不落入衰飒的境界。

最后以景结情,词淡意远,耐人咀嚼。

3.想一想,我们还学过其他思念家乡的古诗吗?

学生可能会想到:

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

4.还有哪些思乡的古诗?

我们一起欣赏一下。

一声梧叶一声秋,一点芭蕉一点愁,三更归梦三更后。

——徐再思《水仙子·夜雨》

人言落日是天涯,望极天涯不见家。

——李觏《乡思》

海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

——高适《别董大二首》

露从今夜白,月是故乡明。

——杜甫《月夜忆舍弟》

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

但愿人长久,千里共婵娟。

——苏轼《水调歌头·丙辰中秋》

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

——王安石《泊船瓜洲》

五、布置作业

1.背诵《夜书所见》

2.给在外面工作的亲人,写几句话,表达你的思念之情。

六、板书设计

夜书所见——叶绍翁

梧叶秋风

儿童挑促织孤单寂寞、思念家乡

篱落孤灯明

七、教学反思

在学生反复朗读的基础上,让学生自己体会古诗的韵味,教师做适当的点拨。

本课的教学中,学生对萧萧梧叶所表现出来的荒凉、凄冷有了深刻的认识,不再简单地认为是秋风送爽,有可能是深深的刺骨之痛。

特别是对在异乡漂泊的游子,这种体会更加深刻。

看到孩子们在捉蟋蟀,更加激起了作者对童年的怀念,对故乡的眷恋,思乡之情跃然纸上。

故乡情、童年的回忆是任何人都不能忘却的,让孩子懂得这一点,就是语文教学的收获。