基桩静载试验作业指导书Word文档下载推荐.docx

《基桩静载试验作业指导书Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基桩静载试验作业指导书Word文档下载推荐.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

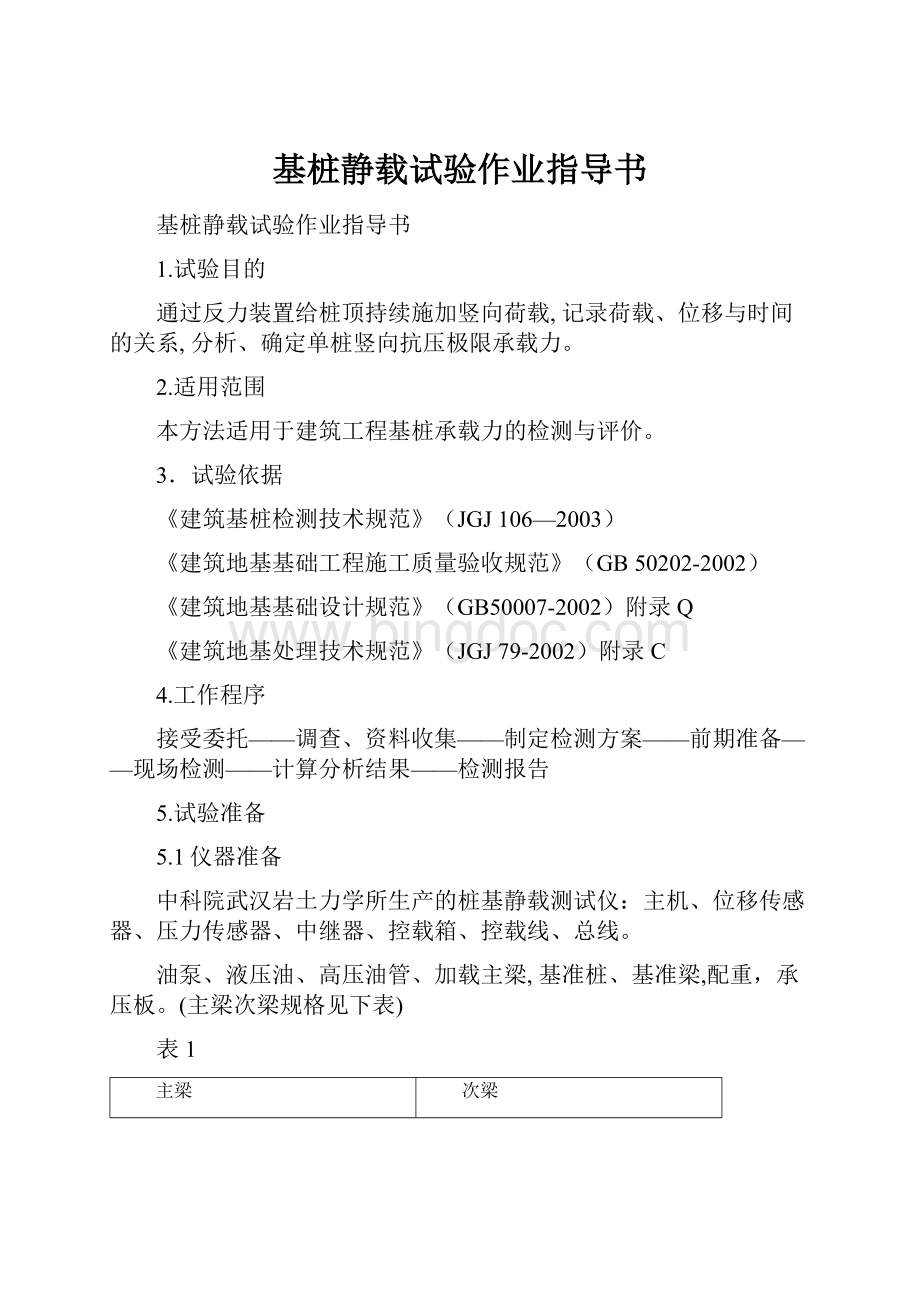

表1

主梁

次梁

规格(高×

宽×

长mm)

自编号

最大载重量

规格

360*280*1500

Z-ZL1

2000kN

长6m

Z-CL1

1000kN

400*350*2300

Z-ZL2

3000kN

Z-CL2

2500kN

410*360*1500

Z-ZL3

长7.2m

Z-CL3

450*330*3500

Z-ZL4

7500kN

长8m

Z-CL4

4000kN

Z-ZL5

Z-CL5

5000kN

540*420*2500

Z-ZL6

Z-CL6

560*340*2050

Z-ZL7

长10m

Z-CL7

15000kN

Z-ZL8

5.2调查研究与方案制定

5.2.1通过甲方或设计人员了解试桩的基本情况(如长度、砼强度等级、施工时间、施工方式等),了解试桩处工程地质情况,及桩的预估极限承载力值。

5.2.2在充分征求设计人员及甲方对试桩的试验要求和进度要求后,制定出比较祥细的试桩方案。

5.3试验前应将试验所用的千斤顶,油泵调试好,将所用的荷载传感器等试验仪器在标准压力机下经过严格率定,并认真填写率定记录表。

5.4在试验设备、仪器仪表的运输过程中应确保其不遭损伤,以保证现场试验数据的准确无误。

5.5现场吊装安置加载设备时,应采取必要的安全措施,保证设备的安放位置正确和人员设备的安全。

5.6反力架的安装和焊接要牢固可靠,对于不符合要求的反力装置不能进行正式试验加载工作。

5.7试验仪器仪表的安装调试

5.7.1试验现场必须搭起能防雨、遮阳的临时帐篷或设施,以保护仪器设备。

5.7.2试验用的应变仪、高压油泵等仪器设备应按照就近、方便、安全的原则安放,精密仪器必须安放在工作桌(台)上。

5.7.3试验现场所接电源必须符合临时架设电源线路的要求,禁止乱拉乱扯电源、电线、防止漏电,触电等事故发生。

5.7.4百分表的安装调试符合静载试验要求,百分表应安装固定在支承于相对不动基础上的基准梁上,百分表的安装应使表轴线平行于被测位移的方向,不得倾斜。

5.7.5荷载传感器与电阻应变仪接通后应进行调试,检查其工作状态和性能,调试完毕后应记下所用仪器仪表的型号规格及其初始读数值。

6.仪器安装及注意事项

6.1在前述试验准备工作完成后方可进行正式试验。

6.2桩基试验的加卸程序和桩顶沉降测读时间间隔严格遵守规范中的有关规定和相应试验规程。

6.3试验过程中应注意记录现场天气变化情况及其对基准梁的影响,并将其在测量数据中消除。

对试验过程中出现的各种意外或异常情况,应及时向试验现场负责人反映,并同甲方和设计人员及时协商处理。

6.4配置荷载量不得少于试桩设计承载力特征值的2倍,不宜超过地基承载力的特征值,配置荷载应在试验开始前一次加上,并均匀放置于平台上。

反力装置提供的最大反力不得小于最大加载量的1.2倍。

6.5荷载与沉降的量测仪表

6.5.1施加于桩顶的荷载宜用放置于千斤顶上的压力环,或应变式压力传感直接测定。

也可采用安装在千斤顶油压系统上的压力表测定油压并根据千斤顶率定曲线换算荷载值的方法。

6.5.2试桩沉降一般采用百分表测量。

试验时应在桩的2个正交直径方向对称安置4个百分表,小直径桩也可安置2个或3个百分表,固定和支承百分表的夹具和基准梁在构造上应确保不受气温的影响而变形,同时应避免振动、雨水、阳光照射等。

在试验设备、仪器仪表的运输过程中应确保其不损伤,以保证现场测试数据的准确无误。

6.5.3现场吊装安置加载设备时,应采取必要的安全措施,保证设备的安放位置正确和人员设备的安全。

6.5.4.试验前,现场检测负责人和现场观测人员检查位移传感器的探头是否能自由滑动,如探头处于粘滞状态,则不得使用。

6.5.5.现场检测人员必须严格按照本检测细则进行检测工作。

在正常试验过程中,不允许人为干预的情况发生。

6.5.6.现场检测负责人必须在受检桩检测前认真核对桩位,并检查受检桩的准备工作。

6.5.7.试验过程中必须有辅助工人值班,看好仪器,防止无关人员触动各种试验设备,有异常情况及时汇报,并不得无故离开试验现场。

6.5.8.现场试验过程中如果遇到特殊情况,应按“允许偏离的管理程序”(PJZJ/P—28)的有关规定执行。

6.5.9.加载主梁在试验中严禁超载,以免发生人员和仪器损伤。

6.5.10.试验现场必须有能防雨、遮阳的临时设施,以保护仪器设备。

6.5.11.高压油泵等仪器设备应按照就近、方便、安全的原则安放。

6.5.12.测试现场所接电源必须符合临时架设电源线路的要求,禁止乱扯电源、电线,防止漏电、触电等事故发生。

6.5.13.保护好仪器设备,每次试验前后均需进行清洁、保养。

仪器设备损坏要及时以书面形式上报,注明损坏物品的名称、数量及损坏的时问、原因等。

6.5.14.发生事故的处理应按“事故的分析及处理程序”的有关规定执行。

6.5.15温度对沉降测量的影响,主要由于温度变化会使基准粱产生变形,为消除这种影响可采用下列几种方法:

基准梁宜采用刚度较大的型钢制做,且必须简支在基准桩上;

用一百分表支在基准梁跨中附近某一相对不动体上,对基准梁的变形进行监测,以便对桩顶沉降测量值进行修正;

利用围护物将试桩场地围护起来,防止基准梁受阳光直射及减小温差。

6.6试桩、锚桩(堆重平台支墩)和基准桩之间的中心距离要求如下:

反力系统试桩与锚桩(或堆重平台支墩边缘)试桩与基准桩基准桩与锚桩(堆重平台支墩边缘),锚桩横梁反力装置≥4d且≮2.0m≥4d且≮2.0m≥4d且≮2.0m,准重平台反力装置≮2.0m≮2.0m≮2.0m注:

d–试桩或锚桩设计直径,取其较大者(如试桩或锚桩为扩底桩时,试桩与锚桩的中心距离不应小于2位扩大端直径)。

图2:

压重平台示意图为基准桩为试验点

7.试验

7.1从试桩入土到开始试验的间歇时间:

预制桩,砂性土中为14天,对粉土或粘性土,应视土的强度恢复而定,一般不少于28天,对于淤泥或淤泥质土不得少于28天;

对灌注桩,其桩身砼强度应达到设计等级。

7.2试验加载方式

7.2.1慢速维持荷载法:

逐渐加载,每级荷载下的桩顶沉降达到相对稳定后再加下一级荷载,直到满足试验加载终止条件,然后逐级卸载至零。

7.2.2多循环加、卸载法:

每级荷载下的桩顶沉降达到相对稳定后,再卸荷至零。

然后进行下一循环,直至满足试验加载终止条件。

7.2.3快速维持荷载法:

每级荷载维持一小时后,再施加下一荷载,直到满足试验加载终止条件,然后分级卸载至零。

7.2.4要用慢速维持荷载法进行试验,应按下列规定进行加载、卸载和沉降观测。

7.2.4.1加载分级:

每级加载量为试桩预计最大试验荷载的1/10~1/12,逐渐加载,第一级则可取两倍加载量进行加载。

7.2.4.2测读桩顶沉降量的间隔时间:

每级加载后,隔5min,10min,15min测读一次,以后每隔15min测读一次,累计一小时后每隔半小时测读一次。

7.2.4.3沉降相对稳定标准:

在每级荷载作用下,桩顶的沉降量在每小时内不大于0.1mm,并、连续出现两次。

7.2.4.4终止加载条件:

当出现下列情况之一时,即可终止加载:

某级荷载作用下,桩顶的沉降量为前一级荷载作用下沉降量的5倍;

某级荷载作用下,桩顶的沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24小时尚未达到相对稳定;

达到设计要求最大加载量且沉降达到稳定,或已达桩身材料的极限强度,以及试桩桩顶出现明显的破损现象;

试桩桩顶总沉降量超过10cm时,若桩长大于40m,则控制的总沉降量可按桩长每增加10m相应增加1cm;

已达到锚桩最大抗拔力或压重平台的最大重量时;

卸载时桩顶沉降观测规定:

①慢速法—每级卸载值为每级加载值的2倍,每卸一级荷载后隔15分钟测读一次,读两次后,隔半小时再读一次,即可卸下一级荷载。

卸载至零后,隔3小时再读一次;

②快速法—卸载时,每级荷载至少维持1小时,是否延长根据桩顶沉降收敛情况而定。

8.异常情况处理

8.1.钢筋混凝土预制构件堆上平台后,开始试验前,如果由于支墩沉降,导致主梁压死千斤顶,那么必须重新安装,确保压重全部堆上后,主梁底面离千斤顶顶板的距离在1.0-8.0cm范围之内。

8.2.出现“压力加不上”的原因及处理方法

8.2.1.没有接入380V电源或电源缺相,保证三相电供电。

8.2.2.控载线没有接好,重新接好控载线。

8.2.3.油泵的电源开关没有合上,合上油泵的电源开关。

8.2.4.两个压力通道P1和P2均设置为“未用”或压力传感器出错,压力通道P1或P2设置为“使用”,或更换压力传感器。

8.2.5.“报警时限”设得太小,在给定的时间内压力没有上升到指定压力,特别是在加第一级时容易出现这种情况,此时选择“继续加压”即可。

8.2.6.油泵上调压阀没有拧紧,导致油泵向外打油时的压力不够,不能向千斤顶供油,拧紧油泵上调压阀。

8.2.7.油泵上的回油阀没有拧紧,导致油又流回到油泵。

拧紧油泵上的回油阀。

8.2.8.油泵内油量不够,向油泵加够油。

8.2.9.油路有漏油现象,导致油泵打出的油流失,没有进入千斤顶,修复漏油部位。

8.2.10.千斤顶已到最大行程,不能继续上升,加厚千斤顶顶板。

8.2.11.堆载重量不够导致不能提供足够的反力,需往平台上增加压重。

8.3.现场测试过程中,出现突然停电的情况,现场检测人员不得随便触动测试设备,比如主机、位移传感器、油泵。

特别是各设备之间的连接状态不能改变,更不要拔掉主机电源插头或关闭主机,而应立即查明停电原因。

当现场的供电正常后,主机会自动启动,并重新进行自检,自检结束后在屏幕显示“等待仪器预热5分钟”,并倒计时300秒,计时结束后即自动接着停电前的试桩状态继续测试,不需人工干预。

8.4.位移传感器倾斜或歪倒,出现这种情况后,测试仪会出现报警,首先选择。

继续测试”,并根据实际情况进行处理:

8.4.1.位移传感器倾斜或歪倒后被及时发现,测试仪未采集数据,首先“结束试桩”,然后对位移传感器进行重新装夹,再“恢复旧试桩”。

8.4.2.位移传感器倾斜或歪倒后,测试仪已经采集数据,为了保证原始记录的真实、准确,现场检测负责人应立即采取相关措施,报技术负责人批准实施。

8.5.位移传感器行程满,在试验过程中需经常使用“监视传感器”功能查看位移传感器的伸长状态,当发现位移传感器的剩余长度不足时,应使用“移表”,功能对位移传感器进行重新装夹。

移表应在本级沉降稳定后,加下一级荷载之前进行。

8.6.仪器显示沉降量不均匀,当出现这种报警,首先选择“继续测试”,这种情况有两种可能:

8.6.1.检查是否因为位移传感器倾斜或歪倒,如属实按问题6.7.4所述方法解决;

8.6.2.如确属试桩沉降不均匀造成,需立即报告检测组长和技术负责人,再作处理。

8.7.仪器显示沉降量超出允许范围,当出现这种报警,有两种可能:

8.7.1.如确属试桩沉降造成,应立即结束试桩。

8.7.2.试验数据异常,在试验过程中如果发现屏幕上显示的数据异常,需先使用“结束试桩”功能终止试验,然后检查各种设备的安装情况,如位移传感器是否装夹牢固,各种设备间的连接是否可靠、到位,发现问题及时处理。

9.试验资料的整理

9.1在现场进行试验的同时,应对试验资料进行初步的整理,绘制荷载–沉降(Q–S)曲线图,以便及时发现试验中所出现的问题。

9.2将单桩垂直静载试验概况整理成表格形式,并应对成桩和试验过程中出现的异常情况作补充说明。

9.3作好单桩垂直静载试验的数据记录,试验数据应准确、清晰,不得随意涂改。

9.4绘制有关试验成果曲线,以确定单桩的极限承载力,一般需绘制Q–S。

S–lgt,S–lgQ曲线,以及其它辅助分析所需的曲线。

9.5当进行桩身应力、应变和桩端阻力测定时,应整理出有关数据的记录表和绘制桩身轴力分布图、摩阻力分布图、桩端阻力与荷载关系等曲线。

9.6划分桩侧总摩阻力和桩端阻力极限值,并由此求出桩侧平均极限摩阻力(当进行分层试验时,应求出各层土的极限摩阻力,然后再取平均值确定桩侧平均摩阻力)。

9.7单桩垂直抗压承载力的判定

可根据下列方法确定极限承载力:

取S–lgt曲线尾部出现明显向下曲折的前一级荷载值为极限承载力;

取Q–S曲线发生明显陡降的起始点(第二拐点)所对应的荷载值为极限承载力;

取S–lgQ曲线出现陡降直线段的起始点所对应的荷载值为极限承载力;

根据沉降控制确定极限承载力;

根据其它方法确定极限承载力。