广东省六校届高三第一次联考语文试题Word文件下载.docx

《广东省六校届高三第一次联考语文试题Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省六校届高三第一次联考语文试题Word文件下载.docx(25页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

长明通古今,多智数,工于奏牍,大学士刘统勋最奇其才。

户部奏天下钱粮杂项名目繁多,请并入地丁征收,长明曰:

“今之杂项折征银,皆古正供也。

若去其名,他日吏忘之,谓其物官所需,必且再征,是使民重困也。

”统勋曰善,乃奏已之。

大学士温福征大金川,欲长明从行,长明固辞。

退,有咎之者,答曰:

“是将败没,吾奈何从之!

”既而温福果军溃以死,随往者皆尽。

长明在军机七年,干敏异众,然亦以是见嫉。

其救罗浩源事,人尤喜称之。

浩源,云南粮道也。

分偿属吏汪应缴所亏帑金,有诏逾期即诛。

浩源缴不如数,逾期十日,牒请弛限。

上下其议,时统勋主试礼部,秋曹无敢任其事者。

长明因挝鼓入闱,见统勋,为言汪已捐复,将曳组绶出都,独坐浩源,义未协,宜仍责汪自缴。

统勋曰:

“具疏稿乎?

”曰:

“具。

”即振袖出之,辞义明晰。

疏入报可,狱遂解。

其他事多类此。

人有图其像祀之者。

三十六年,擢侍读。

尝扈跸①木兰,大雪中失橐扆②并所装物,越日,故吏以扆至。

问“何以知为吾物?

“军机官披羊裘者独君耳。

”长明劳而遣之。

后以忧归,遂不复出。

客毕沅所,为定奏词。

又主讲庐阳书院。

博学强记,所读书,或举问,无不能对。

为诗文用思周密,和易而当于情。

著毛诗地理疏证、五经算术补正、三经三史答问、石经考异、汉金石例、献徵馀录等书。

(选自《清史稿·

列传二七二·

文苑二》)

【注释】①扈跸(bì

):

随侍皇帝出行至某处。

②橐扆(tuó

yǐ):

一种较为少见的牲畜。

5.对下列句子中加点词语的解释,正确的一项是(3分)

A.然亦以是见嫉见:

表现B.上下其议下:

交付,下达

C.独坐浩源坐:

犯罪D.具疏稿乎具:

完备,详尽

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一项是(3分)

A.既而温福果军溃以死后以忧归

B.随往者皆尽秋曹无敢任其事者

C.长明劳而遣之和易而当于情

D.为定奏词为诗文用思周密

7.下列各组句子中,能够分别表现严长明学术才能和政治才能的一组是(3分)

A.寻假馆扬州马氏,尽读其藏书必且再征,是使民重困也

B.以诸生献赋,赐举人军机官披羊裘者独君耳

C.又主讲庐阳书院人有图其像祀之者

D.著毛诗地理疏证、五经算术补正长明在军机七年,干敏异众

8.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.在严长明的求学过程中,他得到了如李绂、方苞、扬州马氏和刘统勋等人的赏识或帮助,最终功成名就。

B.正是由于严长明的长远之见和刘统勋的奏请,户部要求把田赋并入土地税和劳役税中征收的奏请被及时阻止了。

C.严长明办事干练,极具正义之心,多有助人的义举;

同时生活简朴,所有军机处官员中只有他穿羊皮衣服。

D.严长明博学强记,如果有人就他所读书中的内容提出问题,他都能回答。

他晚年在庐阳书院担任过主讲,著作颇丰。

9.将下列句子翻译为现代汉语。

(10分)

(1)年十一,为李绂所赏,告方苞曰:

”(4分)

(2)多智数,工于奏牍,大学士刘统勋最奇其才。

(3分)

(3)浩源缴不如数,逾期十日,牒请弛限。

10.阅读下面的唐诗,然后回答问题。

(7分)

江陵使至汝州①

王建

回看巴路在云间,寒食②离家麦熟还。

日暮数峰青似染,商人说是汝州山。

【注】①本诗是王建一次出使江陵,回来的路上行近汝州时写的。

汝州,今河南临汝县,离王建的家乡颖川很近。

②寒食,即寒食节。

每年四月四日这一天禁烟火,只吃冷食,所以叫做“寒食节”。

(1)这首诗的第二、三句描绘了一幅什么样的画面?

请简要描述。

(2)结合全诗,简要分析作者表达的思想感情。

(4分)

11.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(任选3题,多选只按前3题计分,错一字扣1分。

)(6分)

(1)淇水汤汤,。

女也不爽,。

(《诗经·

氓》)

(2)吾尝终日而思矣,;

,不如登高之博见也。

(荀子《劝学》)

(3),,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

(诸葛亮《出师表》)

(4)停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

(李白《行路难》)

三、本大题4小题,共16分。

阅读下面的文章,完成12-15小题。

佛教石窟艺术

李泽厚

中国古代流传下来的宗教艺术主要是佛教石窟艺术。

无论是云冈、敦煌,还是麦积山,中国石窟艺术最早要推北魏洞窟,印度传来的佛传、佛本生等印度题材占据了这些洞窟的壁画画面。

其中,以割肉贸鸽、舍身饲虎、须达挐好善乐施和五百强盗剜目故事等最为普遍。

可以想象,在当时极端残酷野蛮的战争动乱和社会压迫下,跪倒或端坐在这些宗教图像故事面前的渺小的生灵们,将以何等狂热激动而又异常复杂的感受和情绪,来进行自己灵魂的洗礼。

众多僧侣佛徒的所谓坐禅入定,实际将是多么痛苦和勉强。

礼佛的僧俗只得把宗教石窟当作现实生活的花坛、人间苦难的圣地,把一切美妙的想望,无数悲伤的叹息,慰安的纸花,轻柔的梦境,统统在这里放下,努力忘却现实中的一切不公平、不合理。

从而也就变得更加卑屈顺从,逆来顺受,以获取神的恩典。

洞窟的主人并非壁画,而是雕塑。

前者不过是后者的陪衬和烘托。

四周壁画的图景故事,是为了托出中间的佛身。

然而,这又是何等强烈的艺术对比:

热烈激昂的壁画故事陪衬烘托出的,恰恰是异常宁静的主人。

北魏的雕塑,从云冈早期的威严庄重,到龙门、敦煌,特别是麦积山成熟期的秀骨清相、长脸细颈、衣褶繁复而飘动,那种神情奕奕、飘逸自得,似乎去尽人间烟火气的风度。

人们把希望、美好、理性都集中地寄托在它身上,但它并不显示出仁爱、慈祥、关怀等神情,它所表现的恰好是对世间一切的完全超脱。

尽管身体前倾,目光下视,但对人世似乎并不关怀或动心。

相反,它以对人世现实的轻视和淡漠,以洞察一切的睿智的微笑为特征,并且就在那惊恐、阴冷、血肉淋漓的四周壁画的悲惨世界中,显示出它的宁静、高超和飘逸。

似乎肉体愈摧残,心灵愈丰满;

身体愈瘦削,精神愈高妙;

现实愈悲惨,神像愈美丽;

人世愈愚蠢、低劣,神的微笑便愈睿智、高超……在巨大的、智慧的、超然的神像面前匍伏着蝼蚁般的生命,而蝼蚁们的渺小生命居然建立起如此巨大而不朽的“公平”主宰,也正好折射着对深重现实苦难的无可奈何的强烈情绪。

但它们又仍然是当时人间的形体、神情、面相和风度的理想凝聚。

尽管同样向神像祈祷,不同阶级的苦难毕竟不同,对佛的恳求和憧憬也并不一样。

梁武帝赎回舍身的巨款和下层人民的“卖儿贴妇钱”,尽管投进了那同一的巨大佛像中,但他们对象化的要求却仍有本质的区别。

被压迫者跪倒在佛像前,是为了解除苦难,祈求来生幸福。

统治者匍伏在佛像前,也要求人民像他匍伏在神的脚下一样,他要作为神的化身来永远统治人间,正像他想像神作为他的化身来统治天上一样。

并非偶然,云冈佛像的面貌恰好是地上君王的忠实写照,连脸上脚上的黑痣也相吻合。

当时有些佛像雕塑更完全是门阀士族贵族的审美理想的体现:

瘦削身躯、深意微笑、智慧神情、潇洒风度,都正是魏晋以来这个阶级所追求向往的美的最高标准。

佛教成为占统治地位的意识形态之后,统治阶级便借雕塑把他们这种理想人格表现出来了。

信仰与思辨的结合本是南朝佛教的特征,可思辨的信仰与可信仰的思辨成为南朝门阀贵族士大夫安息心灵、解脱苦恼的最佳选择,给了这些饱学深思的士大夫以精神的满足。

今天留下来的佛教艺术尽管都在北方石窟,但他们所代表的,却是当时作为整体中国的一代精神风貌。

印度佛教艺术从传入起,便不断被中国化,那种种接吻、扭腰、乳部突出、过大的动作姿态等等,被完全排除。

连雕塑、壁画的外形式也都中国化了。

其中,雕塑作为智慧的思辨决疑的神,更是这个时代、这个社会的美的理想的集中表现。

(文章节选自《美的历程》,有删改)

12-13题为选择题,请在答题卡“选择题答题区”作答。

(12题选对一项给2分,选对两项给5分,多选不给分)

12.下列说法,不符合文意的两项是 (5分)

A.在北魏极端残酷的社会现实中,众僧侣的坐禅入定实际是痛苦和勉强的,他们只能把宗教石窟当作现实生活的花坛、人间苦难的圣地,努力忘却现实中的一切不公平、不合理。

B.北魏的雕塑,从云冈早期的威严庄重到麦积山成熟期的秀骨清相、长脸细颈、衣褶繁复而飘动,那种神情奕奕、飘逸自得,去尽人间烟火气的风度。

C.看北魏洞窟佛像,似乎肉体愈摧残,心灵愈丰满;

现实愈悲惨,神像愈美丽……在神像面前匍伏着的是蝼蚁般的生命。

D.南朝佛教信仰与思辨结合的特征,可思辨的信仰与可信仰的思辨,成为南朝门阀贵族士大夫安息心灵、解脱苦恼的不二选择,给了这些饱学深思的士大夫以精神的满足。

E.印度佛教艺术从传入起便不断被中国化,接吻、扭腰、乳部突出、过大的动作姿态等等,均被完全排除,连雕塑、壁画的外形式也都中国化了。

13.下列有关北魏洞窟艺术的分析,不正确的一项是 (3分)

A.北魏洞窟艺术是中国最早的石窟艺术,因为印度传来的佛传、佛本生等印度题材占据了这些洞窟的壁画画面。

B.洞窟中的壁画是雕塑的陪衬,四周壁画中的图景故事也是为了托出中间的佛身,于是形成一种强烈的艺术对比:

热烈激昂的壁画故事烘托出的是异常宁静的主人。

C.洞窟中的雕塑尽管身体前倾,目光下视,但对人世似乎并不关怀或动心,表现出对人世现实的轻视和淡漠以及洞察一切的睿智的微笑。

D.云冈佛像的面貌是地上君王的忠实写照,有着瘦削身躯、深意微笑、智慧神情、潇洒风度的佛像雕塑完全是门阀士族贵族的审美理想的体现。

14.同样是向神像祈祷,梁武帝和下层人民分别投钱于同一巨佛中,其对象化的要求却有着本质的区别,为什么?

请结合原文简要分析。

15.联系全文,归纳中国佛教石窟艺术的基本特点。

四、本大题为选考内容的两组试题。

每组试题3小题,共15分。

选考内容的两组试题分别为“文学类文本阅读”试题组和“实用类文本阅读”试题组,考生任选一组作答。

作答前,务必用2B铅笔在答题卡上填涂与所选试题组对应的信息点;

信息点漏涂、错涂、多涂的,答案无效。

(一)文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成16-18题。

独腿人生

罗伟章

应朋友之约,去他家议事,这是我第一次上他家去。

朋友住在城南一幢别墅里。

别墅是为有私车的人准备的,因此与世俗的闹市区保持一段距离。

我没有私车,只得坐公车去,下车之后,要到朋友的别墅,若步行,紧走慢赶,至少也要四十分钟。

眼看约定的时间就快到了,我顺手招了一辆人力三轮车。

朋友体谅我的窘迫,事先在电话中告知:

若坐三轮,只需三元。

为保险起见,我上车前还问了价。

“五元。

”车夫说。

我当然不会坐,可四周就只有这辆三轮车。

车夫见我犹豫,开导我说:

“总比坐出租合算吧,出租车起价就是六元呢。

”这个账我当然会算。

可五元再加一元,就是三元的两倍,这个账我同样会算。

我举目张望,希望再有一辆三轮车来。

车夫说:

“上来吧,就收你三元。

”这样,我高高兴兴地坐了上去。

车夫一面蹬车,一面以柔和的语气对我说:

“我要五块其实没多收你的。

”我说:

“人家已经告诉我只要三元呢。

”他说,那是因为你下公车下错了地方,如果在前一个站就只收三元。

随后,他立即补充道:

“就只收三元,已经说好的价,就不会变。

我是说,你以后来这里,就在前一站下车。

”他说得这般诚恳,话语里透着关切,使我情不自禁看了看他。

他穿着这座城市经营人力三轮车的人统一的黄马甲,剪得齐齐整整的头发已经花白了,至少有五十岁以上的年纪。

车行一小段路程,我总觉得有点不大对劲,上好的马路,车身却微微颠簸,不像坐其他人的三轮车那么平稳,而且,车轮不是向前滑行,而是向前一冲,片刻的停顿之后,再向前一冲。

我正觉奇怪,突然发现蹬车的人只有一条腿。

他失去的是右腿。

他的左腿用力地蹬着踏板,为了让车走得快一些,臀部时时脱离座垫,身子向左倾斜,以便把所有的力量都用在左腿上。

我猛然间觉得很不是滋味,我觉得我很不人道甚至卑鄙。

我刚三十出头,有一百三十多斤的体重,体魄强壮,而他比我大二十多岁,身体精瘦,且只有一条腿,从他右腿并不肥大的裤管随风飘动的情形,我猜想他唯一的好腿一定瘦得可怜。

然而,我却大模大样在坐在车上,让他用独腿带我前行。

我的喉咙有些发干,心胸里被一种奇怪的惆怅甚至悲凉的情绪纠缠着,笼罩着。

我想对他说:

“不要再蹬了,我走路去。

”我当然会一分不少地给他钱,可我又生怕被他误解,同时,我也怕自己的做法显得矫情,玷污了一种圣洁的东西。

前面是一带缓坡,我说:

“这里不好骑,我下车,我们把车推过去。

”他急忙制止:

“没关系,没关系,这点坡都骑不上去,我咋个挣生活啊?

”言毕,快乐地笑了两声,身子便弓了起来,加快了蹬踏的频率。

车子遇到坡度,便顽固地不肯向前行,甚至有后退的趋势。

他的独腿顽强地与后退的力量抗争着,车轮发出“吱吱”的尖叫,车身摇摇晃晃,极不情愿地向前扭动。

我甚至觉得这车也是鄙夷我的!

它是在痛恨我不怜惜它的主人,才这般固执的吗?

车夫黝黑的后颈高高绷起一股筋来,头使劲地向前蹿,我想他的脸一定是紫红的,他被单薄的衣服包裹起来的肋骨,一定根根可数。

坡总算爬上去了,车夫重浊地喘着气。

不知怎么,我心里的惆怅和悲凉竟然了无影踪。

我在为他高兴,并暗暗受着鼓舞。

离别墅大门百十米远的距离,车夫突然刹了车。

“你下来吧。

”他说。

我下了车,给他五元钱。

他坚决不收,“讲好的价,怎么能变的呢?

你这叫我以后咋个在世上混啊?

”

我没勉强,收回了他找我的两元钱。

我正要离开时,他不好意思地说:

“我本来应该把你送进门的,可是一幢高级别墅,往别墅去的人至少应该坐出租啊……我怕被你朋友看见……”

我的眼泪流了下来。

我天生是不太流泪的人。

朋友果然在大门边等我,他望着远去的车夫说:

“你为什么不让他送进门?

那些可恶的家伙总是骗一个是一个!

你太老实了。

议完事,朋友留我吃饭,我坚决拒绝了。

我徒步走过了那段没有公交车的路程。

我从来没有与自己的两条腿这般亲近过,从来没有觉得自己的两条腿这般有力过。

(选自《第二届全国微型小说获奖作品集》,有删改)

16.面对车夫,“我”的思想感情发生了怎样的变化?

17.文中画线的语段是如何刻画人物形象的?

请作简要分析。

(5分)

18.作者塑造车夫这一人物形象有何现实意义?

请作简要阐述。

(6分)

(二)实用类文本阅读

阅读下面的文字,完成19-21题。

伦敦碗里听到了侗族大歌

徐百柯

有这样两份邀请:

一份来自世界瞩目的中心,一份来自默默无闻的中国西南边陲。

前者邀请你去了解一座3次举办奥运会的城市、一个现代工业文明发源的国度,而后者邀请你去关注“那些时光边缘的村落,那些清泉之上的歌声”——两者会有什么交集吗?

伦敦奥运会开幕式展示了英国人引以为傲的东西:

工业革命、全民医保、流行音乐……但是在这一切的开始,导演邀请全球观众欣赏的是一派乡村田园景象。

显然,这同样是英国人内心珍视的传统。

而在世界的另一端,在多数人的目光之外,贵州黎平县的侗族村寨至今还保留着淳朴的乡村田园景象。

伦敦奥运会开幕之前数日,一场“重估乡村价值”的论坛在黎平举行。

这里有侗族大歌——一种古老的多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的民间合唱形式,被赞誉为“清泉般闪光的音乐,掠过古梦边缘的旋律”。

这里的地扪侗寨,被美国《国家地理》杂志称为“时光边缘的村落”。

这里的肇兴侗寨,其构成本身就像是传统价值的一种象征,分为仁、义、礼、智、信五“团”。

论坛会场,就设在其中的义团鼓楼下。

正是乡村生活及其中蕴涵的价值,使相距遥远、量级似乎也相差甚远的两场人类活动,产生了某种关联——如同伦敦碗里听到了侗族大歌。

工业革命之前,乡村的价值既在于生活,也在于生产,它要扮演社会演进的物质推动角色。

而在工业化或后工业化的当下,乡村的价值则主要在于生活,即作用于人的内心。

“重估乡村价值”论坛的举办方信奉这样的原则:

以城市文化的善意输入,带动乡村文化的有效输出。

实际上,只有在人的内心的意义上,我们才可能去谈乡村价值的输出。

乡村价值的良性诉求是:

在城市文明、现代文明的助力下,让乡村少年建立起一种文化自信,“首先让他们拥有和城里孩子同样的少年阅历,然后告诉他们如何融入外界,最终让他们明白,你有你的骄傲,并传播自己的骄傲”。

实际上,这意味着一种“处理”乡村生活传统价值的过程。

田园生活场景之所以成为伦敦奥运会开幕式的重要桥段,恰恰说明已完成工业化的英国成功地处理了其乡村价值,从而使这种价值有机融入国民心理和当代生活,并且骄傲地向全世界展示和传播。

相比之下,中国尚处在工业化进程中。

一方面,现代化之路必须坚定地走下去,在当下的中国乡村,没有经济提振的乡村文化复兴,注定是空中楼阁。

另一方面,对乡村传统价值的保育和处理,必须同时展开,以实现生产和生活的平衡、外在发展指标和人的内心的平衡。

一种应当避免的悲哀前景是,现代化在中国展示其摧毁性的力量,待到传统的乡村价值已经飘零,待到很多人的内心已经干涸,人们才幡然醒悟,才去进行所谓的抢救。

要实现平衡的发展过程,切忌有意或无意的不对位——面对现代化的洗礼,试图用陋习陋规去加以阻挡;

或者用半吊子的所谓现代观念,去否定基于人性的传统价值。

伦敦碗里上演的开幕式获得诸多赞誉,给中国人的启迪不少。

但许多人忽视了那个长而有力的前奏:

英国人其乐融融的乡村生活。

如果说承办奥运会是对全世界的一次诚挚邀请,那么开幕式的邀请非常清晰:

请看我们内心珍视的传统,那些是构成英国人之为英国人的要素。

在黎平,肇兴侗寨的义团鼓楼里,老妇在搅拌大瓦缸里的蓝靛染料,孙女在一旁玩耍,公鸡悠闲地踱步。

几米之外是寨里的花桥,老乡们坐在桥上,一边抽着长烟斗休憩,一边饶有兴趣地打量一帮外地人热烈地开会讨论。

到了晚上,所有人一起欣赏曼妙的大歌,全无大牌教授、村野老人的区隔。

这样的建筑,这样的人,这样的生活,是村寨之为村寨的要素,也承载着这样一场论坛所试图唤起的、需要乡人和城里人共同保育的价值。

期待中国的土地上,各具特色的乡村生活所含蕴的良善价值,能够被这个国家的现代化进程虚心接纳,并藉此成为国民内心珍视的传统。

(原载2019年8月8日《中国青年报》第9版,有删改)

19.文章标题“伦敦碗里听到了侗族大歌”有哪两层含义?

20.“重估乡村价值”论坛的举办方信奉“以城市文化的善意输入,带动乡村文化的有效输出”这一原则,根据文意,怎样理解这一原则?

21.当今中国如何实现现代化和乡村文化的平衡发展?

五、本大题2小题,每小题6分,共12分。

22.下面是某权威机构的一组统计数字,请根据要求完成后面的题目。

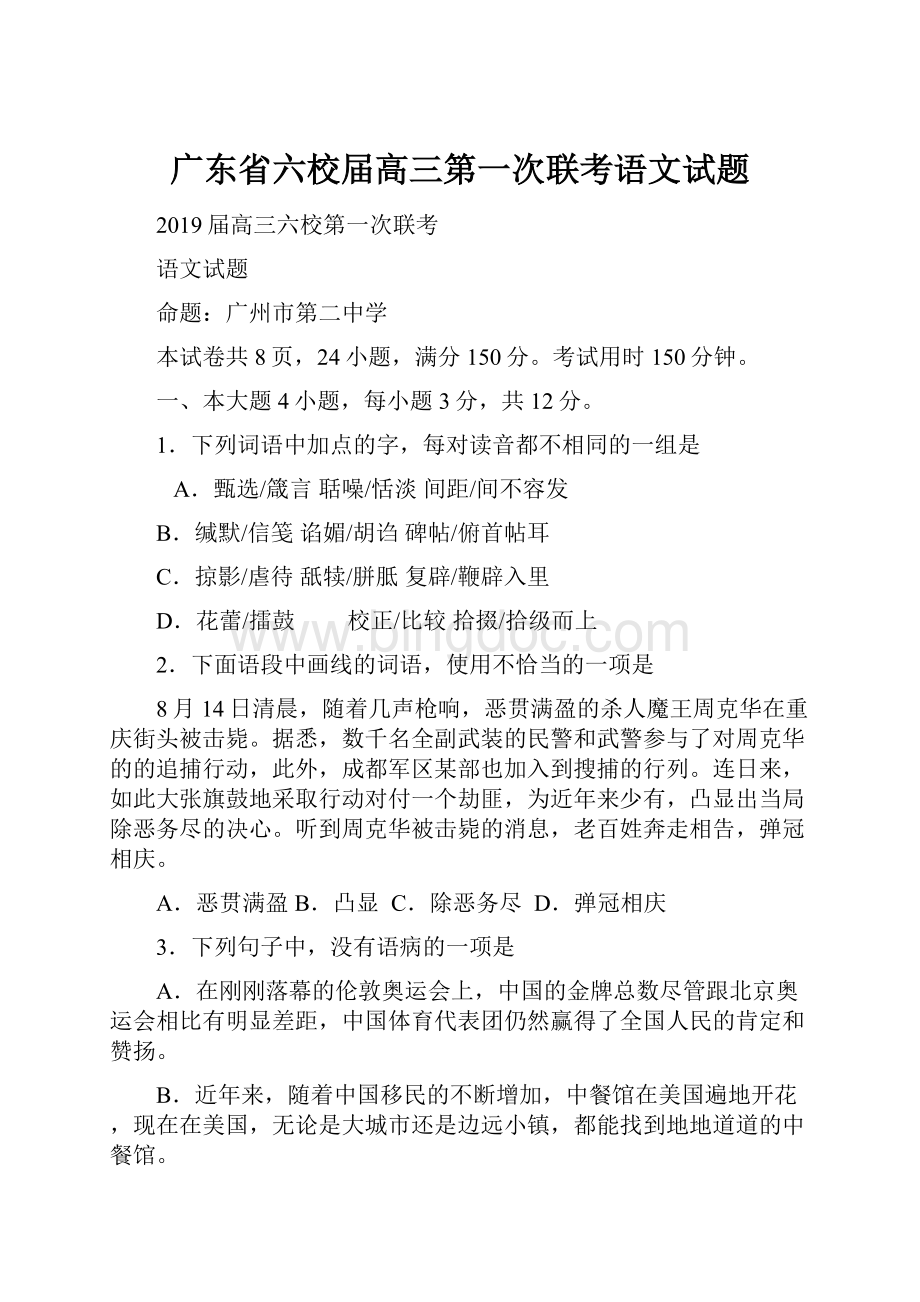

2009-2019年全国电视剧题材播出比重(百分比)

题材

2009年

2019年

谍战剧

5.1

19.1

27.6

家庭剧

22.0

23.6

22.1

古装剧

25.1

26.2

23.4

军事剧

4.3

13.5

21.2

言情剧

32.8

13.2

3.2

农村剧

10.7

4.4

2.3

(1)请概括图表中近三年来全国电视剧播出比重的变化情况。

(2)请从电视剧多元化发展的角度,给电视剧创作者提一条建议。

23.全国无线电测向大赛即将举行,请根据下面的信息,为西藏代表团写一则入场介绍词,并预祝他们成功,要求:

语言得体,至少运用一种修辞方法,不少于60字(含标点符号)。

①无线电测向运动,又被称为“猎狐”,起源于欧洲。

②新疆代表团去年首次参加全国无线电测向大赛,西藏代表团则是今年首次参加。

③本次无线电测向比赛有超过3000位教练员和运动员参与,其中西藏代表团由5名教练员、10名运动员共15人组成。

④西藏,风光优美,那里有雪域、高原、蓝天、雄鹰,还有充沛的阳光。

⑤本次无线电测向大赛的主题是“追逐阳光奥运同行”。

六、本大题1小题,60分。

24.阅读下面的文字,根据要求作文。

(60分)

浙大医学院附属第一医院医生陈作兵的父亲半年前确诊为“恶性肿瘤晚期,全身转移”,无法手术。

陈作兵一度束手无策,最后他从科学的角度,理性地尊重父亲的决定:

放弃治疗。

在他的安排下,父亲回到诸暨老家,不再服药、打针,还亲自下地种菜,只吃自己最喜欢的东西。

一家人也不再提父亲的病情,直到父亲去世……父亲走的时候,很平静,很满足。

陈作兵的行为诠释了孝顺的另一种含义,他父亲对待生命的态度也引起了人们的深思……

上面的材料引发了你怎样的思考?

请结合自己的认识与感悟,写一篇文章。

要求:

①自选角度,自选文体,自拟标题。

②不少于800字。

③不得套作,不得抄袭。

语文试题参考答案及评分标准

题号

分值

答案

说 明

1

3

C

lü

è

/nü

,shì

/zhī,bì

/pì

。

A.zhēn,ɡuō/tiá

n,jiān。

B.jiān,chǎn/zhōu,tiè

/tiē。

D.lěi/lé

i,jià

o,shí

/shè

2

D

弹冠相庆:

弹冠,掸去帽子上的尘土,准备做官。

指一人当了官或升了官,他的同伙互相庆贺将有官可做。

多用于贬义,此处不合语境。

A.恶贯满盈:

作恶极多,已到末日。

B.凸显:

清楚地显露。

C.除恶务尽:

清除坏人坏事或邪恶势力必须彻底。

B

A.语序不当,应改为“尽管中国的金牌总数……”。

C.成分残缺,应删去句子开头的“由于”。

D.