语文江苏省南京市盐城市届高三第一次模拟考试试题.docx

《语文江苏省南京市盐城市届高三第一次模拟考试试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文江苏省南京市盐城市届高三第一次模拟考试试题.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

语文江苏省南京市盐城市届高三第一次模拟考试试题

江苏省南京市、盐城市2018届高三第一次模拟考试

语文试题

第Ⅰ卷

一、语言文字运用(15分)

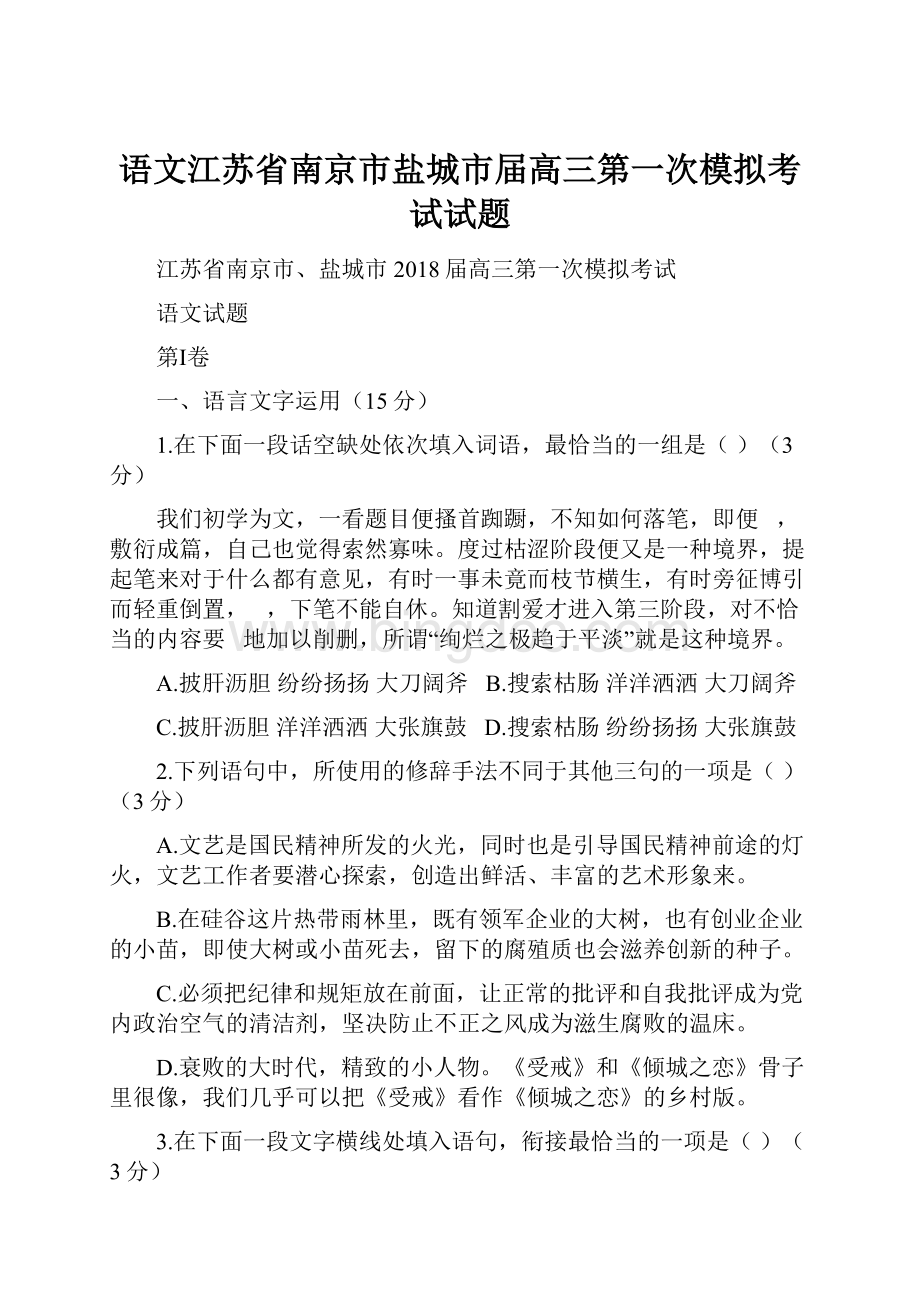

1.在下面一段话空缺处依次填入词语,最恰当的一组是()(3分)

我们初学为文,一看题目便搔首踟蹰,不知如何落笔,即便,敷衍成篇,自己也觉得索然寡味。

度过枯涩阶段便又是一种境界,提起笔来对于什么都有意见,有时一事未竟而枝节横生,有时旁征博引而轻重倒置,,下笔不能自休。

知道割爱才进入第三阶段,对不恰当的内容要地加以削删,所谓“绚烂之极趋于平淡”就是这种境界。

A.披肝沥胆纷纷扬扬大刀阔斧B.搜索枯肠洋洋洒洒大刀阔斧

C.披肝沥胆洋洋洒洒大张旗鼓D.搜索枯肠纷纷扬扬大张旗鼓

2.下列语句中,所使用的修辞手法不同于其他三句的一项是()(3分)

A.文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神前途的灯火,文艺工作者要潜心探索,创造出鲜活、丰富的艺术形象来。

B.在硅谷这片热带雨林里,既有领军企业的大树,也有创业企业的小苗,即使大树或小苗死去,留下的腐殖质也会滋养创新的种子。

C.必须把纪律和规矩放在前面,让正常的批评和自我批评成为党内政治空气的清洁剂,坚决防止不正之风成为滋生腐败的温床。

D.衰败的大时代,精致的小人物。

《受戒》和《倾城之恋》骨子里很像,我们几乎可以把《受戒》看作《倾城之恋》的乡村版。

3.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是()(3分)

契诃夫要我们笑,要我们笑着走上生活的道路,但是他也似乎时刻在警告我们:

,

,。

,,。

①我们便免不了要受到它的支配

②生活决不是开玩笑的

③如果是像机械的话

④但也不是像机械那样

⑤没有能力和勇气去支配生活了

⑥它是无比严肃的

A.②①④⑥③⑤B.②⑥④③①⑤C.③①⑤②⑥④D.③②⑥④⑤①

4.根据诗中人物形象,下列诗句分类恰当的一项是()(3分)

甲、迁客逐臣乙、游子思妇丙、戍卒征夫

①一身去国六千里,万死投荒十二年。

②更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

③解识行人今古恨,路边惟有短长亭。

④岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

⑤一春鱼鸟无消息,千里关山劳梦魂。

⑥明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

A.甲:

①④乙:

③⑤丙:

②⑥B.甲:

①⑥乙:

③④丙:

②⑤

C.甲:

③④乙:

②⑤丙:

①⑥D.甲:

③⑥乙:

②④丙:

①⑤

5.春华中学举行“全校师生读书月”徽标征集活动,下列是各徽标及推荐理由,其中最切合活动主题的一项是()(3分)

①

②

③

④

A.①以学生作为画面主体,展现当代青年意气风发的精神风貌,定能引起学生的共鸣。

B.②画面洗练风趣,猫头鹰专心读书的神态启迪学生读书要专注,给学生方法的指导。

C.③众人开卷阅读的画面,既突出了读书的主题,又强调了此次活动“全体性”特点。

D.④人形的树表达了读书助人成长的寓意,地球图案传达了读书人要行万里路的理念。

二、文言文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

许子良传

宋濂

许子良,字肖说,东阳人。

姿禀卓荦,幼诵书,一览通大义。

及壮,驰骋经史,精文辞,尤长于科目之学。

生徒欣欣从之,旬月间,辄知为文肯綮。

嘉定丙子,以诗赋魁江东漕司,试礼部不利。

嘉熙戊戌,始登进士第,年已五十余矣。

调余姚簿,未上。

用宰相乔行简荐,监镇江西酒库。

前此赢羡率自入,子良不纳一札以上归公家,官吏相顾骇叹。

淮东转运司辟主管帐司。

濒江有芦场三十里所,民资其利,守边吏议清野,欲悉削去,子良谏之止。

迁知晋陵县,版籍纷乱,官赋多放失。

诸司督逋急如雷电,吏窜匿殆尽,前令以不良去。

子良为稽逃亡,考隐漏,催科定繇,条绪粲然。

俄监安溪酒库,改宣教郎、知都昌县。

库藏赤立,子良节缩浮冗,两年之间,供输遂有余。

豪右设诡名以欺租赋,莫敢何问。

子良列其主名揭于市,复从而一之。

豪右惭愤,阴图中子良,无隙可乘而止。

未几,有旨俾阅滞狱八十余,子良为翻案,一一谳之。

虽累岁不引决者,一旦曲直皆白。

复转朝散郎改知台州。

弊蠹相仍,负上供钱三百余万。

子良节缩如都昌,凡典例所宜得者亦谢去。

居半载,郡计裕如。

子良听讼,据案与两造相尔汝,以察其情。

情既得,即决遣之,吏袖手旁睨具文书而已。

同僚与吏无所容其私,皆忌之。

吏白每岁以钱折米二万斛,子良又不许。

而禁卒有不便者,于是嗾其殴狱吏以撼之,且相与出危言。

子良知堕其计,即委印出关去。

事上,降两官。

贾似道开阃荆湖,辟主管机宜文字,且为辨其非辜,叙朝散郎。

事有难处,他人不能置笔者,经子良议定,人无异辞。

景定庚申三月,卒于沔川,年七十五。

(选自《宋濂全集》,有删节)

6.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()(3分)

A.以诗赋魁江东漕司魁:

居首位

B.前此赢羡率自入羡:

多余的

C.子良为稽逃亡稽:

核查

D.且为辨其非辜辜:

辜负

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()(3分)

A.许子良天资聪颖,精通经史,富有才华。

他教授学生亦很得法,学生在很短的时间里就能领悟到做文章的关键。

B.都昌豪门大族捏造假名来逃避租税,以前无人敢过问,而许子良上任例行整治,将主使者的姓名公布于众并上报朝廷。

C.在台州时,许子良的同僚和下属因无法营私,都很忌恨他,然后设计陷害子良,子良只好弃官印逃离。

D.撰写文书时他人感到不好下笔的地方,一经与许子良商定,其他人也就没有异议了,充分显示了许子良的才能与威望。

8.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)诸司督逋急如雷电,吏窜匿殆尽,前令以不良去。

(4分)

(2)虽累岁不引决者,一旦曲直皆白。

(4分)

9.文中哪些事情可以看出许子良克己奉公的品质?

请简要概括。

(4分)

三、古诗词鉴赏(11分)

阅读下面这首宋诗,然后回答10~11题。

寄上叔父夷仲三首(其三)

黄庭坚

关寒塞雪欲嗣音①,燕雁拂天河鲤沉。

百书不如一见面,几日归来两慰心。

弓刀陌上望行色,儿女灯前语夜深。

更怀父子东归得,手种江头柳十寻②。

【注】①嗣音:

传递信息。

②《世说新语》记载:

桓温北征,经金城,见年轻时所种之柳皆已十围,慨然曰:

“木犹如此,人何以堪!

”

10.诗中前两联抒发了哪些情感?

(6分)

11.后两联多用虚笔,请作简要分析。

(5分)

四、名句名篇默写(8分)

12.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(8分)

(1)士不可以不弘毅,。

(《论语•泰伯》)

(2)入则无法家拂士,,国恒亡。

(孟子《生于忧患,死于安乐》)

(3),潦倒新停浊酒杯。

(杜甫《登高》)

(4)巫医乐师百工之人,,今其智乃反不能及。

(韩愈《师说》)

(5)鼎铛玉石,,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

(杜牧《阿房宫赋》)

(6),衣冠简朴古风存。

(陆游《游山西村》)

(7)斜阳草树,,人道寄奴曾住。

(辛弃疾《永遇乐•京口北固亭怀古》)

(8)世事洞明皆学问,。

(曹雪芹《红楼梦》)

五、现代文阅读

(一)(20分)

阅读下面作品,完成13~16题。

作别三峡纤夫

韩永强

上世纪四十年代,有一个名叫A·K的外国人,在一本英文版《长江三峡》的画册里,为古老的长江三峡留下了极为精彩的画面和动人心魄的文字。

书中最叩击我心弦的,是关于峡江纤夫的描述。

“悬崖峭壁间开凿出了一条蜿蜒的小路,那是供纤夫拉纤时通过的栈道,狭窄的地方仅供一人通过,远望就如绝壁间的一段凹槽。

纤夫们就光着脚行进在尖利的岩石上。

夏天他们顶着炎热的骄阳,冬天他们必须跃入刺骨的冰水中游到岸上。

当行走在高高的栈道上的时候,一旦有人不慎打滑跌入悬崖,另一个人就必须迅速补位,从而不让船下滑……这就是纤夫的生活。

”

读着这些情景交融的文字,我的眼前就呈现出一条条结实的竹缆,竹缆一头连着在险滩上挣扎的柏木船,一头连着悬崖峭壁上的纤夫。

那条紧绷绷的竹缆绳上,悬挂着我祖辈的灵魂。

每一个纤夫都有自己或妻子或老母亲或恋人细心缝制的“扯扯儿”(即拉纤的搭肩)。

这些“扯扯儿”,长六尺宽半尺,一律用上好的“白官布”制作,对折成三尺长,另一头则固定着一个一寸见方的厚竹板。

拉滩的时候,纤夫把竹板向纤缆上一别,把宽的一头斜挎到肩头,就开始艰难的跋涉了。

搭在肩上的白官布上不能有任何装饰,否则拉纤时哪怕一个细小的线头或者折痕,都会让纤夫的肩膀磨破流血。

而别在纤缆上的一端则可做些文章,纫得越密实,就越牢固安全。

船到滩头,领纤的一路如风一般旋去,纤夫们没有一个敢怠慢,都会一边以极快的速度奔跑,一边迅捷地把扯扯儿别到纤缆上。

这时,纤夫的腰就马上绷成了一张弯弓,而纤缆就如弦上的箭。

险滩喧哗着咆哮着猛烈撞击柏木船的船头,激起高高的水浪。

纤夫们在陡峭的山崖上毫无选择地把手指抠进岩缝中,赤裸的脚板则要尽量寻找悬崖上的缝隙。

苍凉无情的崖石上,只有汗珠碎成了八瓣,只有纤夫从胸腔中挤压而出的“嘿咗”声如闷雷滚过……

长江三峡中,自古“西陵滩如竹节稠”。

纤夫们战胜了一个险滩,而下一个、下下一个以及每一个险滩,都是夺命的关口。

所以,长江三峡的两岸边,总有望郎的妇人化作奇峰异石苦守崖顶。

在漫长的岁月中,她们把山崖上的竹叶都撕成了丝丝缕缕的心事,把自己的血肉之躯都望成了冰凉的望夫石!

于是,七百里峡江中,总有“望郎滩,望郎滩,我望郎君早回还”的呼唤。

但真正的纤夫从不恐惧。

他们的心中都有一个坚定的目标:

回家,回家,回家同妻儿团聚。

在这个目标的导引下,纤夫们有时会十分快活。

在拉纤时含泪而唱的“拉纤小调”,他们在顺风顺水时唱得有滋有味——

三尺白布四两麻啦,做个扯扯儿把滩拉啊!

大坪大蹚各顾各啊,石旮浪里脚蹬脚啊!

一声号子一声汗啊,幺二连三都使力啊!

一声号子一声胆啊,一声号子过险滩啊!

喊声号子加把力啊,船过滩头把家还啊……

A·K先生作为一名外国人,毕竟只是三峡的匆匆过客。

假如他进一步走进纤夫中去,他会在对长江三峡纤夫的同情悲悯中增添更深的敬意,写出更为深情的文字,让世人更清楚地知道在中国,在长江三峡,有一群人在创造着生命的奇迹。

当年的长江三峡是外国人看中国最好的“看本”,今天的长江三峡,更是世人看中国的必到之地。

可惜那些慕名而来的人们,已经看不到《长江三峡》中记录的栈道、纤夫和柏木船了。

但是,新的长江三峡提供给人们的却是令人叹为观止的神奇和豪气。

在巍然矗立的三峡大坝之上,昔日“滩滩都是鬼见愁”的一百多道险滩杳如黄鹤,今日三峡只有碧波荡漾的浩瀚!

桀骜不驯了千万年的长江三峡,在如水月光的映照下,同我一起在梦幻中迤逦而行,去作别永远的三峡纤夫。

我要告诉巫峡的神女和遍布三峡两岸望郎的山峰,她们的悲剧会永远谢幕,他们的子子孙孙因为有了新三峡的滋润,会永远幸福而甜蜜。

(选自《人民日报》2017年3月1日,有删节)

13.结合全文,简要概括三峡纤夫的形象特点。

(4分)

14.赏析文中画线语句的表达效果。

(6分)

15.文中引用“拉纤小调”有什么作用?

(4分)

16.文章标题寄寓了作者怎样的情怀?

请结合全文加以探究。

(6分)

六、阅读下面的作品,完成17~19题。

教育的新生

陶行知

世界是在动,人生是在动,教育怎能不动?

并且是要动得不歇,一歇就灭!

怎样动?

向着哪儿动?

我们要想寻得教育之动向,首先就要认识传统教育与生活教育之对立。

一方面是生活教育向传统教育进攻;又一方面是传统教育向生活教育应战。

在这空前的战场上徘徊、缓冲、时左时右的是改良教育。

教育的动向就在这战场的前线上去找。

传统教育者是为办教育而办教育,教育与生活分离。

改良教育提出“教育生活化”和“教育即生活”的口号。

生活教育者承认“生活即教育”。

好生活就是好教育,坏生活就是坏教育,前进的生活就是前进的教育,倒退的生活就是倒退的教育。

生活里起了变化,才算是起了教育的变化。

我们主张以生活改造生活,真正的教育作用是使生活与生活磨擦。

为教育而办教育,在组织方面便是为学校而办学校,学校与社会中间是造了一道高墙。

改良者主张半开门,使“学校社会化”。

他们把社会里的东西拣选几样,缩小一下搬进学校里去,“学校即社会”就成了一句时髦的格言。

这样,一只小鸟笼是扩大而成为兆丰花园①里的大鸟笼。

但它总归是一只鸟笼,不是鸟世界。

生活教育者主张把墙拆去,承认“社会即学校”。

这种学校是以青天为顶,大地为底,二十八宿为围墙,人人都是先生都是学生都是同学。

不运用社会的力量,便是无能的教育;不了解社会的需求,便是盲目的教育。

倘使我们认定社会就是一个伟大无比的学校;就会自然而然去运用社会的力量,以应济社会的需求。

为学校而办学校,它的方法必是注重在教训。

给教训的是先生,受教训的是学生。

改良一下,便成为教学——教学生学。

先生教而不做,学生学而不做,有何用处?

于是“教学做合一”之理论乃应运而起。

事该怎样做便该怎样学,该怎样学便该怎样教。

教而不做,不能算是教;学而不做,不能算是学。

教与学都以做为中心,在做上教的是先生,在做上学的是学生。

教训藏在书里,先生是教死书,学生是读死书。

教死书、读书死便不许发问,这时期是没有问题。

改良派嫌它呆板,便有讨论问题之提议。

课堂里因为有了高谈阔论,觉得有些生气。

但是坐而言不能起而行,有何益处?

问题到了生活教育者的手里是必须解决了才放手。

问题是在生活里发现,问题是在生活里研究,问题是在生活里解决。

没有问题是心力都不劳。

心力都不劳,是必须接受现成知识方可。

先在学校里把现成的知识装满了,才进到社会里去行动。

王阳明先生所说的“知是行之始,行是知之成”便是这种教育的写照。

他说的“即知即行”和“知行合一”是代表进一步的思想。

生活教育者根本推翻这个理论。

我们所提出的是:

“行是知之始,知是行之成。

”行动是老子,知识是儿子,创造是孙子。

有行动之勇敢,才有真知的收获。

传授现成知识的结果是法古,黄金时代在已往。

进一步是复兴的信念,可是要“复”则不能“兴”,要“兴”则不可“复”。

比如地球运行是永远的前进,没有回头的可能。

人只见春夏秋冬,周而复始,不知道它是跟着太阳以很大的速率向织女星飞跑,今年地球所走的路绝不是它去年所走的路。

我们只能向前开辟创造,没有什么可复。

时代的车轮是在我们手里,黄金时代是在前面,是在未来。

努力创造啊!

【注】①兆丰花园:

近代上海著名的租界公园,现称中山公园。

17.简要分析“学校即社会”和“社会即学校”两个主张的区别。

(6分)

18.结合全段,谈谈文中画线句的作用。

(6分)

19.请简要分析本文的论述层次。

(6分)

七、作文(70分)

20.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

江浙民谣:

做天难做四月天,蚕要温和麦要寒,秧要日头麻要雨,采茶姑娘盼阴天。

第Ⅱ卷

一、阅读材料,完成21~23题。

(10分)

诗者,吟咏情性也。

盛唐诸人惟在兴趣,羚羊挂角无迹可求。

故其妙处透彻玲珑,不可凑泊。

近代诸公乃作奇特解会,遂以文字为诗,以才学为诗,以议论为诗。

夫岂不工?

终非古人之诗也。

盖于一唱三叹之音,有所歉焉。

且其作多务使事不问兴致用字必有来历押韵必有出处读之反覆终篇不知着到何在。

(选自《沧浪诗话》,有删节)

21.用斜线“/”给上面文言文中的画线部分断句。

(限5处)(5分)

且其作多务使事不问兴致用字必有来历押韵必有出处读之反覆终篇不知着到何在。

22.《沧浪诗话》是(朝代)的(作者)的作品。

(2分)

23.作者对近代诸公评价不高的原因是什么?

(3分)

二、名著阅读题(15分)

24.下列对有关名著的说明,不正确的两项是()(5分)

A.《三国演义》中诸葛亮一出祁山,兵临渭水,司徒王朗在曹真面前夸下海口,称可说服诸葛亮投降,结果在阵前反被诸葛亮一席话说得自刎而死。

B.《阿Q正传》中阿Q头上的癞疤受到未庄闲人的嘲笑,他便用言语报复,导致双方开打,阿Q打不过对方,心里就说“儿子打老子”,这是精神胜利法的表现。

C.《家》中觉慧因参加了针对士兵打学生而举行的示威游行,被囚禁在家里,恰好在梅林里碰见了丫环鸣凤,双方有了一次互诉衷肠的机会。

D.《欧也妮·葛朗台》中,老葛朗台嗜财如命,他至死都不愿意把财富交给女儿管理,可女儿最终还是继承了他的遗产,这是对他的绝妙讽刺。

E.《老人与海》中,老人与大马林鱼相持许久,他想:

我拿它没有办法,它拿我也没有办法。

既体现了他对大自然的敬畏,也表现了他面对困境的自信。

25.简答题(10分)

(1)《红楼梦》第六十七回“见土仪颦卿思故里 闻秘事凤姐讯家童”中,“颦卿”是谁?

“土仪”为什么会引发颦卿思故里?

(6分)

(2)《边城》第四章中写翠翠第一次端午节回来后道:

“翠翠站在船头还是不作声。

翠翠对祖父那一点儿埋怨,等到把船拉过了溪,一到了家中,看明白了醉倒的另一个老人后,就完事了。

但另一件事,属于自己不关祖父的,却使翠翠沉默了一个夜晚。

”翠翠为什么对爷爷有一点埋怨,为什么又沉默了?

(4分)

三、材料概括分析题(15分)

阅读材料,完成26~28题。

房龙在《宽容》中讲,世界上只有小孩子和中国人不知道“透视”。

他说中国人画东西“画不像”,还没有进入到艺术的地步。

但在一千多年前,苏东坡就说:

“论画以形似,见与儿童邻”,这和房龙截然相反。

其实,在秦汉及之前,中国人的造型能力就已经达到很高的程度,中国并不是“画不像”的民族,这里有内在思想根源,和中国人的哲学观念有关。

中国艺术所追踪的东西是一种内在的美感,美的形式不能以表面的绚烂或枯槁来评价。

它所追求的是跟人的存在、人的精神性依托相关联的。

就像老子讲的,“为腹不为目”——我们今天讲造型艺术,讲视觉性,但是在老子哲学中,他要排除“目”——仅仅通过外在感官获得知识的途径。

仅仅停留在形式上的东西是不够的,老子所讲的“腹”不是吃饱了就算的,而是整体的生命,你要用整体的生命去体会世界,而不是用眼睛看世界,我觉得这是决定中国艺术命脉的东西。

中国艺术在一定程度上是“为心而造”的。

世界上的园林主要有两个主要功能,第一是住的,即实用功能;第二是看的,是审美的功能。

但是中国园林从唐代以后有另外一个功能,那就是安顿人心的功能。

所以,它是心灵世界之宅。

以唐代为界,前后艺术发展有很大区别。

唐代之前的艺术讲究体量之大、气势宏伟、声色绚烂的“汉唐气象”。

中唐到北宋时期发生巨变,中国的艺术偏离了之前的道路,走向“宋元境界”。

(节选自朱良志《中国传统艺术的心境和智慧》)

26.房龙认为中国人“画不像”,作者并不同意,理由有哪些?

(6分)

27.作者引用老子“为腹不为目”,想阐明什么观点?

(3分)

28.根据文意,推断“宋元境界”的特点。

(6分)

【参考答案】

1.B

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.

(1)各部门催缴拖欠的赋税像雷鸣电闪一般急迫,差吏几乎都逃窜藏匿了,前任县令因政绩不佳而离职。

(4分。

每小句1分,语句通顺1分)

(2)即使有连年不能裁决的案件,一下子是非对错都清楚了。

(4分。

每小句2分)

9.管理江西酒库时多余的钱全部上交;在台州任上,凡是按照惯例他应该享有的都谢绝。

(4分。

每点2分,每点中地点与事件各1分,答对两点得4分)

【参考译文】

许子良,字肖说,是浙江东阳人。

天资卓越,幼年读书,一看就能了解要义。

等到壮年,精通经史,精于文章辞令,尤其擅长科举考试科目的学问。

考生们欣然跟从他,短时间内,就能领悟写文章的关键。

嘉定九年(1216年),凭诗赋居江东漕司第一,参加礼部考试未能取胜。

嘉熙二年(1238年),才考中进士,时年已经五十多了。

调任余姚主簿,未去任职。

因为宰相乔行简的推荐,镇守监察江西酒库。

此前的赢余大都归于自己,子良分毫不取而(全都)上交公家,官员们彼此相看十分惊叹。

淮东转运司征召他为主管帐司。

沿江有大约三十里芦场,老百姓赖以为生,守边的官吏商量采取清野措施,想要将芦苇全都砍掉,子良规劝后这件事作罢。

迁任晋陵知县,户籍簿册杂乱,国家征收的赋税大多散失。

各部门催缴拖欠的赋税像雷鸣电闪一般急迫,差吏几乎都逃窜藏匿了,前任县令因政绩不佳而离职。

子良为此核算逃亡的人家,查核隐瞒遗漏的户口,催收租税确定徭役,条例清晰。

不久主管安溪酒库,改任宣教郎、任都昌知县。

府库空无一物,子良减缩多余的支出,两年之内,赋税就有所节余。

豪门大族捏造假名来逃避田租赋税,没有人敢过问此事。

子良列出那些主使者的姓名公布在集市上,再有人仿效就同样处理。

豪门大族羞愧愤恨,想暗中图谋造谣中伤子良,没有空子可钻才停止。

不久,有旨意让他查看积压未予审决的案件八十余件,子良为此查阅案卷,一一判决。

即使有连年不能裁决的案件,一下子是非对错都清楚了。

又转任朝散郎,改任台州知州。

弊病祸害连续不断,拖欠上缴的钱三百多万。

子良如在都昌时一般节约支出,凡是按照惯例他应该享有的都谢绝。

过了半年,郡内的经济丰足有余。

子良审案,靠着桌子与原告、被告双方以你我相称亲切交谈,来审查事情的真相。

实情了解之后,就审判发落他们,小吏袖手旁观写判决公文罢了。

同僚与小吏没有办法满足自己的私心,都忌恨他。

小吏禀告每年用钱折合两万斛米,子良又不允许。

而恰好有不称心的禁军士兵,(州吏们)就挑唆他们殴打狱吏来震慑子良,并且一起拿话威胁他。

子良知道落入他们的圈套,就丢下官印出关去了。

事情上报,降了两级。

贾似道在荆湖开置府署,征召他主管机宜文字,并且为他辨明无罪,评议等级次第为朝散郎。

事有难以决断的地方,其他人不能落笔的,经过与子良商议确定,人们没有什么不同的意见。

景定元年(1260年)三月,许子良在沔川辞世,时年七十五岁。

10.对塞上从军的叔父的牵挂;音书难寄的感叹;对叔父早日归来的期盼。

(每点2分,共6分)

11.叔父挟弓带刀,戍守边疆,凝望路上往来行人;家中亲人深夜还在灯前说着远行人;叔侄俩回家之时,当年亲手种的江头柳树已十寻了。

(3分)这些都是想象的虚笔,强化了对叔父的思念之情,拓展了诗歌的意境。

(2分)(共5分)

12.

(1)任重而道远

(2)出则无敌国外患者(3)艰难苦恨繁霜鬓(4)君子不齿

(5)金块珠砾(6)箫鼓追随春社近(7)寻常巷陌(8)人情练达即文章(8分。

每空1分)

13.勇敢无畏;乐观坚韧;团结协作;生活艰辛;思亲顾家。

(4分。

每点1分,答对4点给4分)

14.运用比喻,(1分)视听结合,(1分)描绘了纤夫们辛苦拉纤的细节,(2分)表达了作者对他们苦难命运的同情。

(2分)(共6分)

15.再现了拉纤的场景;使纤夫们的形象更丰满;丰富了文章的内容;增强了感染力。

(4分。

每点1分)

16.对今日难见三峡纤夫的惋惜;对人与自然抗争的悲壮历史的感喟;对三峡巨变、时代进步的欣慰;对创造生命奇迹的三峡纤夫的敬意。

(6分。

每点2分,答对3点给6分)

17.①前者是改良教育的主张,后者是生活教育的主张。

②前者学校与社会依然隔绝,后者破除了学校与社会的隔阂。

③前者选几样社会的东西搬进学校,后者运用社会的力量又适应社会的需求。

(6分。

每点2分)

18.这句话运用比喻论证,(2分)准确厘清了行动、知识、创造三者的关系,(1分)形象阐明了生活教育的根本理念:

有行动,才有真知;有真知,才有创造。

(2分)这一主张也是对王阳明思想的扬弃和发展。

(1分)(共6分)

19.首先,提出教育的动向问题;(1分)接着,从主张、组织、方法三方面比较传统教育、改良教育、生活教育的异同;(3分)然后,阐明生活教育的根本理念;(1分)最后,号召读者既不要法古,也不要复兴,而要开辟创造。

(1分)(共6分)

20.略

21.且其作多务使事/不问兴致/用字必有来历/押韵必有出处/读之反覆终篇/不知着到何在。

(5分。

每处1分。

少于5处,见对给分;多于5处,见错扣分。

)

22.南宋(宋朝)严羽(2分。

每