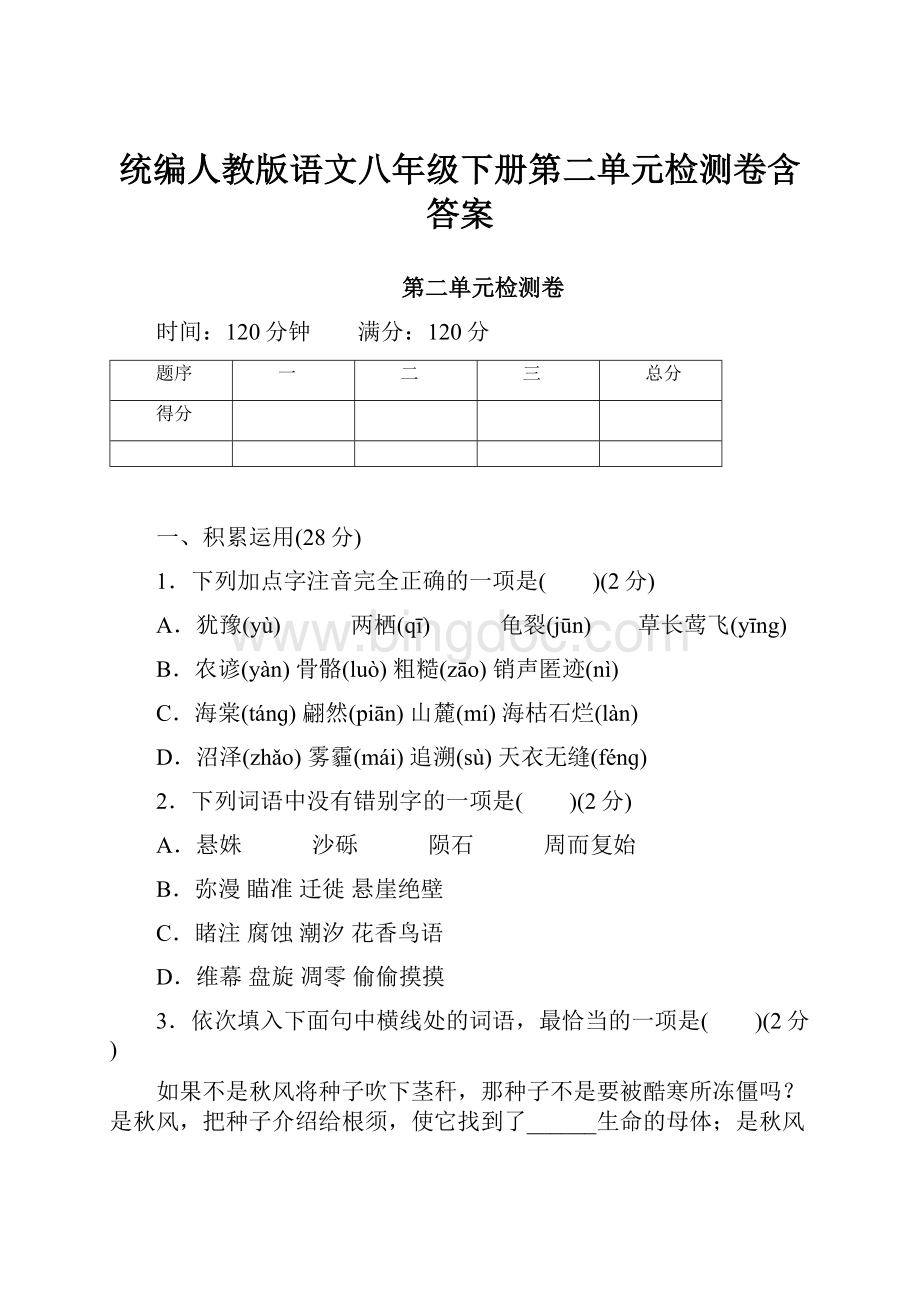

统编人教版语文八年级下册第二单元检测卷含答案文档格式.docx

《统编人教版语文八年级下册第二单元检测卷含答案文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统编人教版语文八年级下册第二单元检测卷含答案文档格式.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

如果不是秋风将种子吹下茎秆,那种子不是要被酷寒所冻僵吗?

是秋风,把种子介绍给根须,使它找到了______生命的母体;

是秋风,把种子藏进了厚实的泥土,使它有了一个______春天的温床;

是秋风,把果实领进了一个温暖的家,使它______了生命的胚胎。

A.延伸 萌生 保持 B.延续 萌动 保持

C.延续萌生保存D.延伸萌动保存

4.下列语句中没有语病的一项是( )(2分)

A.能否真正保护好著作权,关键在于全面树立公众的著作权保护意识。

B.科技发明和人力资本会推动知识和技术密集型产业和国家经济的健康。

C.本届金砖国家领导人会晤期间,以“文明相容、民心相通”为主题的金砖国家文化节已经在厦门正式启动。

D.我们应该刻苦学习,否则不刻苦学习,就跟不上时代的步伐。

5.下列句子标点符号使用正确的一项是( )(2分)

A.“夏满芒夏暑相连”点出了夏天的六个节气:

立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑。

B.他家对面二、三十米处有一个网吧,每次放假他都会跑去玩一玩,对此,他的父母非常担忧。

C.布谷鸟开始唱歌,劳动人民懂得它在唱什么:

“阿公阿婆,割麦插禾”。

D.不少人失去了对生活品质的判断力,一味去追逐名牌,用有名的香水、手机、服装……等来显示自己生活品质高人一等,这也正是现今名牌泛滥的主要原因。

6.下列各项的判断和分析,正确的一项是( )(2分)

A.“崇高”“洁净”“更加”“强大”都是形容词。

B.短语“观赏美景”“留守儿童”“关爱我们”“被压扁的沙子”的结构相同。

C.“接到迎检通知后,我校师生立即行动起来”一句画线词语在句子中充当的成分依次是定语、状语、补语。

D.“朝鲜政府的强硬态度并没有因美韩联合军演而改变”一句的主干是“朝鲜政府没有改变”。

7.下列语句表述最得体的一项是( )(2分)

A.小薇说:

“老师,我的小手绢你怎么还不给我洗干净!

”

B.李明不小心踩了方军一脚,李明马上表示歉意。

方军说:

“没关系,你又不是有意的。

C.营业员说:

“你太矮了!

这里的衣服都不适合你。

D.郑咏向别人介绍说:

“王老师知识渊博,上起课来旁征博引,信口开河,精彩极了。

8.在下列横线上填写相应的句子。

(每空1分,共6分)

(1)蒹葭萋萋,____________。

____________,在水之湄。

(2)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,____________,____________。

(3)《望洞庭湖赠张丞相》中,借用典故,巧妙设喻,道出全诗主旨的诗句是:

______________,______________。

9.近年来,随着人们环保意识的提高,越来越多的公民选择“低碳生活”,学校就此开展社会实践活动,请你完成下列任务。

(8分)

材料一:

所谓低碳,是指较低(更低)的温室气体(以二氧化碳为主)排放。

低碳生活作为一种生活方式,其实就是指减少二氧化碳的排放,低能量、低消耗、低开支的生活方式。

实现“低碳生活”最根本的因素是人。

每个公民都应从日常生活的点滴做起,改变固有的生活习惯,做一名“低碳生活”的践行者,并落实到吃、穿、住、行等各个领域。

材料二:

关于“不同人群对低碳生活”的调查(共1000人)

认识与行为

低碳理念

生活方式

生活习惯

城镇

初中学生

85%

65%

50%

做工人员

75%

70%

退休老人

90%

(1)从材料一中提取:

什么叫“低碳生活”?

(2分)

________________________________________________________________________

(2)从材料二中提取:

通过自己的观察,任选一个角度,得出一点感受或结论。

作答格式是“因为……,所以……”。

(3)这次社会实践活动需要完成一份《宣言书》的开头,请你根据所提供的语段,将所缺的句子补充完整。

(与前一句语意相关、句式一致、字数相等)(4分)

《宣言书》:

低碳生活是一种生活方式,也是一种社会责任。

______________________,也是一种自觉行动。

低碳生活是一种生活习惯,________________。

二、阅读理解(42分)

(一)阅读下文,回答问题。

(12分)

台风的功与过

①b.台风是发生在热带或副热带洋面上急速旋转的热带气旋,它像在流动江河中前进的涡旋一样,一边绕自己的中心急速旋转,一边随周围大气向前移动。

由于台风带来的狂风和暴雨常常会造成人类重大的生命或财产损失,因此,人们提起台风总是望而生畏。

然而多数人并不了解,如果没有台风,人类可能会遇到巨大的生存危机。

客观地说,台风有过亦有功,而且台风的功甚至大于过。

我国东南沿海地区民间流传的“台风来了怕台风,台风不来想台风”,正是对台风的客观评价。

②盛夏时节,我国由于受副热带高压控制,常严重干旱,造成大片农作物干枯,这时人们会盼望台风带来降水。

台风降水是我国东南沿海地区夏季降水的主要来源,根据统计,这些地方每年7月—9月有59%—76%的降水是台风带来的;

而包括我国在内的东南亚各国和美国,台风降雨量占这些地区总降雨量的1/4以上,对改善上述地区的淡水供应和生态环境都有十分重要的意义。

未来,由于受气候变化的影响,自然降水将越来越少,而台风带来的暴雨性降水和丰富的风能资源量所占比重将增大。

③台风可调节地球温度,维持全球热量平衡。

台风最高时速可达200千米以上,巨大能量的流动在直接给人类造成灾难的同时,也使地球保持着热量平衡。

众所周知,靠近赤道的热带、亚热带地区受日照时间最长,气候也最为炎热。

a.台风发展和维持的主要能量来源是水汽凝结释放出的潜热能,其水汽主要来自低纬度的热带洋面;

随着台风从热带向中高纬度地区的移行,由其携带的大量热量和水汽即从热带输送至中高纬度地区,它给酷暑难熬的人们带来了清凉。

如果没有台风,就会造成热带地区的气候更加炎热,寒带地区则正好相反。

④台风一方面通过缓解高温酷暑,节约了因防暑降温支出的生活用水和用电量,缓解了电力的紧张程度;

另一方面也使大、中、小型水库蓄满水,使水力发电机组正常运转,从而节约了大量原煤;

而且台风登陆时陆地下垫面会迅速削弱其风速,因此风害也被大大减轻,甚至不再成害而可以被人们用于风力发电。

⑤台风过后海洋表面温度明显下降,其原因是台风中心的低气压、近海面的巨大风力和强烈的气流旋转迫使海浪剧烈运动、海水上翻。

由于海水上翻,海洋底部的浮游生物和营养物质会被卷上来,鱼饵增多,自然有利于鱼群生长。

⑥除了上面提到的这些益处外,台风的气压会引发地面上无法察觉的“慢地震”,使地壳中的能量逐渐释放,避免产生大型地震。

慢地震是以数小时到一两天的时间,用温和的断层滑动方式,释放地底能量,与一般地震在数秒、数分钟间产生剧烈的震动方式完全不同。

2009年6月,英国《自然》杂志上刊发了我国台湾地区一个研究团队的论文,该文首次将地震与台风这两种不同的自然灾害联系起来,表明台风与慢地震具有相关性,且台风发生其实有助于减轻地震带来的损害。

文中数据表明,每年侵袭台湾的台风在地震活动上扮演了压力阀的角色,会引发长时间而缓慢释放能量的慢地震,这或许反而让台湾免于受到可能造成摧毁性灾难的大地震的侵袭。

(选自《百科知识》,有删改)

10.根据文章内容,说说台风有哪些“功”。

(3分)

11.文中画线句子a中加点的词语能否去掉?

为什么?

12.文中画线句子b运用了哪种说明方法?

运用这种说明方法有什么作用?

13.请从文中找出一句能概括本文主旨的话,并简述由此引发的思考。

(二)阅读下文,完成题目。

(10分)

天道立秋

张承志

那一年立秋日,是个神秘的日子。

年复一年地,北京人渐渐开始从春末就恐怖地等着入伏。

一天天地熬,直到今年是一刻刻地熬。

长长无尽的北京苦夏,在这一回简直到了极致。

后来愈热愈烈,我几乎绝望。

再这样热下去,连我也怀疑没有天理了。

可是,那一天是立秋。

上午我麻木地走进太阳的暴烤。

我已经不信任节气,不相信北京今年夏天还能立秋,我已经决心和这个毒日头熬到底了。

那一天,家家户户的月份牌和挂历上都印着——8月8日,立秋。

可是我没有半点预感。

我没有任何对于它的期待,没有想象那种享受。

在久久的煎熬中,预感与灵性,以及想象,都真的萎蔫了。

火一样的上午,过去了。

中午时我还是没有预感。

只是拼命做着自己最爱做的事。

这是唯一的度命方式。

在恐怖的酷热中,一切都呈着残酷感,但又呈着难言的美。

下午的阳光开始显得五彩缤纷,美丽得让人忘却了残酷,异想天开地看见一丝温柔。

突然觉出“凉爽”的一刹那,我怔了一怔。

那低低的唤声正阴柔地浸漫而来,一瞬之间,不可思议,永远汗流浃背的身体干了。

我差一点喊出声来,一切是这样猝不及防,只在那分秒之间,凉爽的空气便充斥了天地人间。

我几乎想落泪。

久久的苦熬居然真能结束,立秋是真实的。

只这样怔了一刹那,天空中那凉爽开始疾疾运行。

蓝天顿失了那种炫目的光亮,此刻蓝色纯正。

风升得更高,连梢尖上的叶片也在凝思——但是涌涌的凉爽漫天盖地而来,在这一个时刻之中消除了全部往昔的苦热。

我感动地站在大街正中。

我在沉默着呐喊。

我是证人,我作证天理的真实。

凉爽溶化着抚摸着我。

它是证人,它证明我坚持到了今天。

立秋……中国简练的总结呵。

那个时刻里我突然懂得了古典的意味。

古人的遭遇,古人的忍耐,古人的感受与判断,以及古人的划分与总结。

立秋二字,区别凉热,指示规律,它年复一年地告诉我们这些愚钝的后人——天道有序,一切都在更大的掌握之中。

从那一刻立秋之后,我和北京人便享受着凉爽的快感。

人人都心平气和了,等着下一个更痛快的节气。

同南方北方的人们交流,大都感受略同。

立秋律,执法全部中国。

听说,有个老外在立秋那天激动地说:

你们中国人的节气真棒!

沐浴着广袤无际、阴柔轻漫的凉爽,我久久感动着。

从那立秋的时刻至今,我每一天每一瞬都意识着这秋之伟力。

我不再迟钝,不错分毫,我用肉躯和心,一点一点地品味着、记录着。

我想证明——天道的存在,但我已经预感到证明的艰难。

因为,中国早就证明完毕,而且语言简练至极,仅仅用了两个字。

(选自《荒芜英雄路》,有删改)

14.从苦夏到立秋,“我”的心理发生了怎样的变化?

阅读全文,加以概述。

15.下面是文中关于“凉爽”到来那一刻的一组描述。

那低低的唤声正阴柔地浸漫而来。

只在那分秒之间,凉爽的空气便充斥了天地人间。

但是涌涌的凉爽漫天盖地而来,在这一个时刻之中消除了全部往昔的苦热。

结合加点词,联系上下文,分析作者这样描述的作用。

(4分)

16.阅读散文可以沿着作者的思想情感脉络,读出文章的意蕴,获得自己的感悟。

阅读下面句子,结合文章内容,联系阅读积累和生活经验,陈述你的理解和思考。

“我”:

我:

(三)阅读下文,回答问题。

(14分)

【甲】林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

【乙】潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

17.解释下列加点词语的意思。

(1)阡陌交通____________

(2)余人各复延至其家____________

(3)皆若空游无所依____________

(4)乃记之而去____________

18.下列句子中加点的“之”,同“乃记之而去”中的“之”用法相同的一项是( )(2分)

A.忘路之远近(《桃花源记》)

B.其反激之力(《河中石兽》)

C.孔子云:

何陋之有(《陋室铭》)

D.又数刀毙之(《狼》)

19.用现代汉语翻译下列句子。

(1)自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

(2)其岸势犬牙差互,不可知其源。

20.甲、乙文段画线句子都是环境描写,它们分别体现了作者怎样的心情?

(四)阅读古诗,回答问题。

(6分)

送杜少府之任蜀州

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

21.这首诗表达了诗人什么样的思想感情?

22.请从炼字的角度,赏析首联中的“辅”或“望”字。

三、习作展示(50分)

23.请以《身边的科学》为题写一篇文章。

要求:

①联系自己的生活体验写作;

②文体不限,文章不少于600字;

③文中不要出现真实的人名、校名等。

答案

1.A(B.zāo—cāo;

C.mí

—lù

;

D.fé

nɡ—fè

ng)

2.B(A.姝—殊;

C.睹—赌;

D.维—帷)

3.C

4.C(A.两面对一面,应把“能否”删去;

B.缺宾语,句末加“发展”;

D.语义重复,应把“否则”或“不刻苦学习,”删去)

5.A(B.删去顿号;

C.句号放引号里面;

D.删去省略号或“等”)

6.C(A.“更加”是副词;

B.“观赏美景”“关爱我们”是动宾短语,“留守儿童”“被压扁的沙子”是偏正短语;

D.主干是“强硬态度没有改变”)

7.B

8.

(1)白露未晞 所谓伊人

(2)日光下澈 影布石上 (3)坐观垂钓者 徒有羡鱼情

9.

(1)在生活中极力减少二氧化碳的排放行为的方式。

(2)因为在低碳生活习惯方面,初中学生所占比例大大低于做工人员和退休老人,所以,初中学生应该加强低碳生活习惯的养成。

(3)低碳生活是一种观念引领 也是一种环保理念

10.①带来降水。

②调节地球温度,维持全球热量平衡。

③节约生活用水用电,缓解电力紧张程度。

④节约原煤,用风力发电。

⑤有利于鱼群生长。

⑥避免产生大型地震。

(3分。

每一条0.5分)

11.不能去掉。

文中的“主要”是“绝大部分”的意思,表明“水汽绝大部分来自低纬度的热带洋面”,如果去掉,则表明“水汽全部来自低纬度的热带洋面”,与事实不符。

体现了说明文语言的准确性、严密性。

回答“不能去掉”1分,回答“为什么”内容2分)

12.打比方。

用“江河中的涡旋”来比喻“台风”,生动形象地说明了台风的形状。

“说明方法”1分,“作用”2分)

13.主旨:

思考:

台风有过更有功,提醒我们事物常常有两面性,只有了解相关科学知识,才能全面、科学地认识事物,用辩证、理性的眼光看待自然事物。

“主旨”1分,“思考”围绕“事物有两面性”来回答,有自己的见解,表述清楚,2分)

14.“我”的心理从苦夏时的“恐怖”“绝望”,到立秋时变得“吃惊”“感动”“心平气和”。

15.从“浸漫”到“充斥”再到“漫天盖地”,“凉爽”的程度逐层递进。

这组描述生动写出了凉爽在“分秒之间”猝不及防地到来,铺满天地,消除了全部往昔的苦热,语言准确,极具张力,这种凉爽与上文“我”在苦夏中的久久煎熬形成强烈反差,为下文“我”在立秋来时的“久久感动”和顿悟做铺垫。

16.示例:

在无尽的苦夏中,“我”与酷热相抗衡,已经不信任节气,但当凉爽到来的一刹那,“我”瞬间感受到立秋的真实存在。

“我”的经历古人早就体验过,他们根据自己的经验总结出二十四节气,来区分大地上的寒热变化、生命流转。

立秋让“我”顿悟天道有序,万物皆有规律。

在生活中,我也感受到节气的神奇,惊蛰一到,春雷始鸣。

“节气”凝聚着中国人的智慧,给人以启示,提醒后人心平气和地接纳、遵守天道法则。

17.

(1)相通

(2)邀请 (3)依靠 (4)离开

18.D(代词。

A.结构助词;

B.助词;

C.助词,宾语前置的标志)

19.

(1)(他们)自己说祖先躲避秦朝时的战乱,率领妻子儿女和同乡来到这个与人世隔绝的地方。

(2)溪岸的形状像狗的牙齿那样交错不齐,不知道小溪的源头(在什么地方)。

20.甲文段画线句子表现了作者对理想社会的追求和向往,以及对现实生活的不满;

乙文段画线句子抒发了作者悲凉凄怆的心绪。

21.①与友人的惜别之情;

②积极乐观的人生态度。

(意思对即可。

答对一点给1分,答对两点给3分)

22.“辅”示例:

形象地写出了三秦大地护卫着长安的景象,气象雄伟,使诗歌开篇意境开阔。

“望”示例:

将相隔千里的京城和蜀地联系起来,表达了对友人的惜别之情。

23.略。