遥感图像解译.docx

《遥感图像解译.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《遥感图像解译.docx(43页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

遥感图像解译

遥感图像解译第一章:

遥感图像解译的一般问题

本章重点:

1 图1.0.1对应的遥感图像解译的特点;

2 地物信息传递的七个步骤;

3 质量评价的四个标准及其相关计算;

遥感:

通过各种传感器,在不接触目标条件下探测目标地物,获取其反射、辐射和散射的电磁波信息,并进行处理、分析和应用的一门科学和技术。

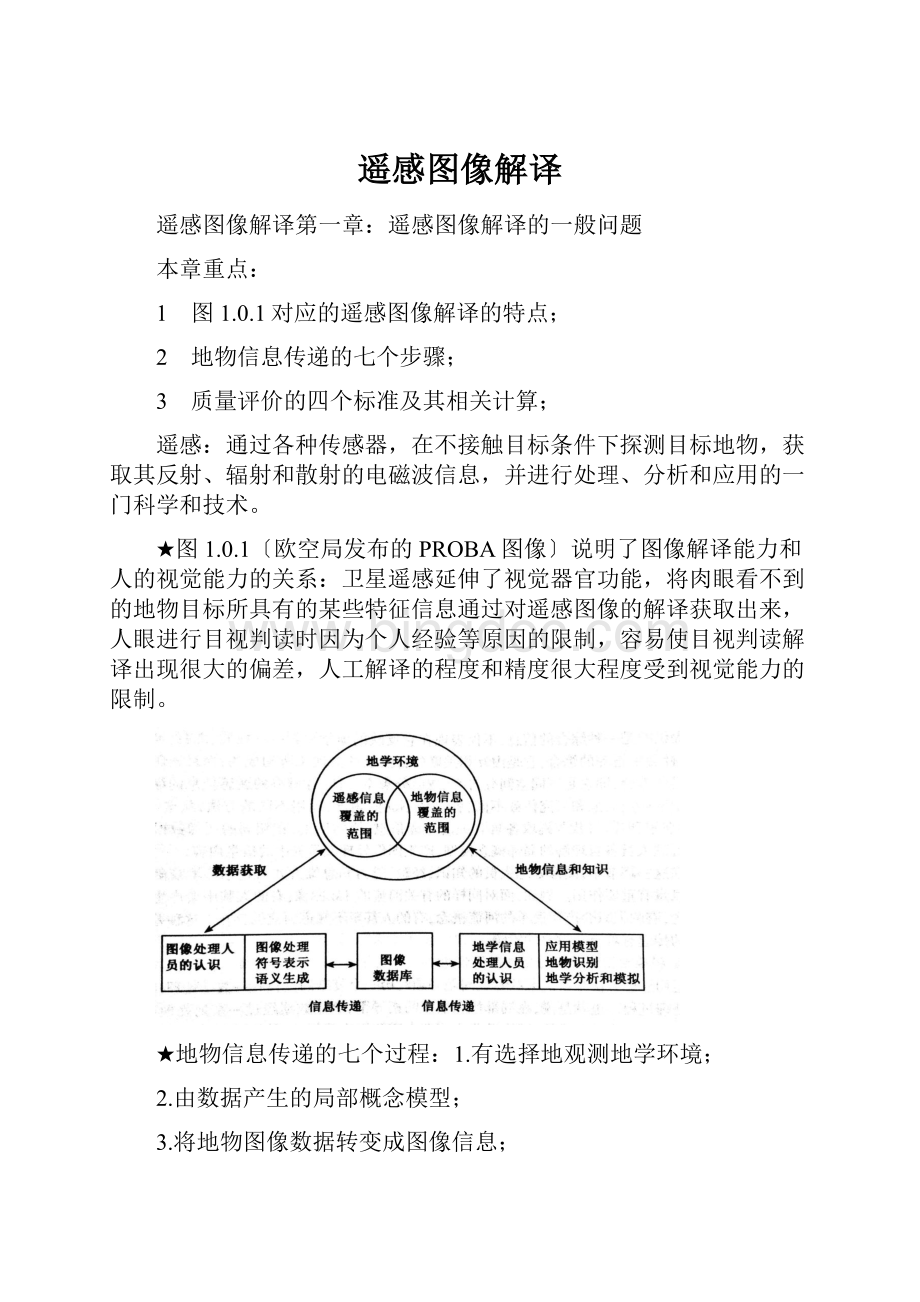

★图1.0.1〔欧空局发布的PROBA图像〕说明了图像解译能力和人的视觉能力的关系:

卫星遥感延伸了视觉器官功能,将肉眼看不到的地物目标所具有的某些特征信息通过对遥感图像的解译获取出来,人眼进行目视判读时因为个人经验等原因的限制,容易使目视判读解译出现很大的偏差,人工解译的程度和精度很大程度受到视觉能力的限制。

★地物信息传递的七个过程:

1.有选择地观测地学环境;

2.由数据产生的局部概念模型;

3.将地物图像数据转变成图像信息;

4.图像信息的组织和管理;

5.图像信息在新的层次上复原为地物信息;

6.由地学信息产生的局部概念模;

7.按照地学应用要求进行加工。

图像解译按应用领域可以分为普通地学解译和专业解译〔地质、土壤、军事等〕;图像解译按组织方法可以分为:

野外解译、飞行器目视解译、室内解译、综合解译。

遥感信息的利用方式照遥感技术的发过程划分:

1.瞬时信息的定性划分;2.空间信息的定位;3.瞬时信息的定量分析;4.时间信息的趋势分析5.多源信息的综合分析。

解译产品和各种技术的发展(P11):

观察与测量仪器的改变;产品形式的改变;生产工艺的改变;新一代传感器的研制;地理信息系统的支持;遥感应用模型的深化.

★遥感图像解译的质量要求

解译质量的四个标准:

1.解译的完整性:

解译的完整性标志着所得出的结果与给定任务的符合程度。

对解译完整性的评价一般以质量指标来表示,在个别情况下,也会进行数量的评价,即已揭示细部数量与总数量的百分比。

2.解译可靠性:

指出解译结果与实际的符合程度,决定于正确地物数量与实际总数量的比值关系。

〔可通过混淆矩阵表达:

总体精度、Kappa系数、混淆矩阵〔可能性〕、生产者〔制造者〕精度以及用户精度。

大部分遥感图像处理系统用一幅地表真实图像或地表真实感兴趣区计算一个混淆矩阵。

〕【后面有具体计算】

3.解译的及时性:

由于图像本身具备很强的时间特性,获取的影像一定要及时解译,否则过短时间后实际地物将与影像存在更大差异,不利于图像的解译精度。

4.解译结果的明显性:

解译成果应该根据任务的目标,用相应的符号、线清晰绘制出来,尽量使得解译成果可视化,以便人们理解和应用。

解译的可靠性:

本次分类被认为是草地的像元数

混淆矩阵:

有像元数〔每一栏中的数值与地表真实像元中分类图像的标签相对应〕和百分比〔每个地表真实栏里的像元数除以一个给定地表真实类中的像元总数得到〕两种形式。

精度指标OverallAccuracy(总体精度)

总体精度由被正确分类的像元总和除以总像元数计算。

以上面的混淆矩阵为例:

*总体精度=对角线正确分类之和/像元总数=(131003/256000)=51.1730%

KappaCoefficientKappa系数

生产者精度:

指假定地表真实为A类,分类器能将一幅图像的像元归为A类的可能性。

以草地为例:

生产者精度是64516/109484=58.9%.

用户精度:

指假定分类器将像元归到A类,则相应的地表真实类别是A的可能性。

以草地为例:

用户精度是64516/102421=63.0%.

第二章、遥感研究对象的特性

本章考点:

1 名词解释

2 地物的空间\时间\光谱特性以及意义

3 典型地物的光谱特性〔结合图像说明〕;时间特性〔结合图表曲线说明〕★太阳辐射水体的过程及现象;植被反射光谱特性曲线的特点。

地面对象的空间分布特征:

空间位置、大小〔对面状目标而言〕、形状〔对面状和线状目标而言〕、相互关系。

空间分布

任何地学研究对象均具备一定的空间特征。

根据空间分布的平面形态,把地面对象分为三类:

面状、线状、点状;

面状对象:

其空间位置由表示界限的一组x,y坐标确定,并可以相应地求得其大小和形状参数。

(1)连续而布满整个研究区域:

高度等;〔2〕间断成片且大面积分布:

湖泊等;〔3〕分散但分布在研究区域的大面积上:

果园等。

线状对象:

其空间位置由表示线形轨迹的一组x,y坐标确定,在空间上呈线状或带状分布.

点状对象:

空间位置由其实际位置或中心位置的x,y坐标确定,实地上分布面积较小或呈点状分布。

相互关系:

〔空间结构〕相互关系是某个区域内地物目标的空间分布特征。

往往地面目标受某种空间分布规律的影响,其分布呈现一定的空间组合形式,这种形式仅通过单一目标是难以反映出来的。

地面对象的空间分布既可以是自然形成的,也可以是人为影响的结果。

(比方用地频率)

★空间分布在遥感应用研究中的应用〔用途,意义〕:

1.分析探测对象的空间分布以选择具有合适空间分辨率的遥感图像;2.探测对象的空间分布特征也是遥感图像上识别目标的参考依据;

电脑自动分类主要应用图像的光谱亮度值,而较少利用地物对象的空间分布和形状信息,主要受到算法和理论技术上的制约。

目视解译中,充分利用了地物的空间分布和形状信息等。

时间特征:

两方面含义:

①一是自然变化过程,即其发生、发展和演化【发展】;②二是节律,既事物的发展在时间序列上表现出某种周期性重复的规律【周期】。

★意义:

1.遥感研究时相变化,主要反映在地物目标光谱特征随时间的变化上。

2.处于不同生长期的作物,光谱特征不同,即光谱响应的时间效应。

3.可以通过动态监测光谱特征来了解研究对象的变化过程和变化范围。

4.充分认识地物的时间变化特征以及光谱特征的时间效应,有利于确定识别目标的最正确时间,提高识别目标的能力。

从上图可以看出,两种植被的光谱反射率的变化趋势基本相似;开始及100天时反射率基本相似;30天时反射率相差较大;在不同的时间段上,它们的反射率大小也发生变化:

如对λ2而言,开始种植时大豆的反射率大于玉米,而在成熟之后玉米的反射率大于大豆。

也就是说,利用地物间反射率差异较大的时域图像以及反射率大小随时间变化的关系,可以区别两种相似的植被类别。

绿波:

指春季自然植被叶子开始发青时,在遥感图像上所反映出的一条曲线。

褐波:

指秋季自然植被的叶子开始发黄时,在遥感图像上所反映出的一条曲线〔这两个曲线通常是全球性的平均日期线〕

波谱反射和辐射特性

★意义:

1.任何物体本身都具有发射、吸收和反射电磁波的能力。

2.相同的物体一般具有相同的电磁波谱特征,不同的物体由于物质组成和结构不同具有相异的电磁波谱特征。

3.相同物体在不同时间上具有不同的电磁波谱特征。

4.遥感的基本出发点——可以根据遥感仪器所接收到的电磁波谱特征的差异来识别不同的物体。

三种典型特性:

反射特性n发射特性n微波特性

1)水体电磁辐射特性

太阳辐射水体的过程〔作业〕:

大部分被水体吸收,所以不管在哪个波段,水体的图像特征均表现为深色调;部分被水面直接反射,部分被水底反射,部分被水体杂质和有机生物体等散射,散射程度取决于水质。

白天水体吸收热量,发射低于周边背景物体,因此在红外影像上往往表现为暗色调。

夜间则相反,水体吸收太阳辐射之后,在夜间比背景的发射强,因此可以利用水体在夜间的强反射特性〔白色〕识别水体。

Ø

通过研究水体对可见光的散射特性来研究水质。

如:

水域遭受水体富营养化的影响,藻类等水生生物大量繁殖,水生生物体的叶绿素等改变了清水在近红外波段的强吸收性,使曲线显示出近红外的“陡坡”效应。

这些效应可以用于红外图像的水质研究。

水体的发射波谱特性

水体具有比热大、热惯量相对大的特点,对红外几乎全部吸收,因此具有较高的辐射发射率;由于热惯量较大并且温度传递以对流交换形式进行,使得水体外表可以保持稳定和相对均一的温度〔保温〕;由于辐射通量与绝对温度的4次方成正比,使得水体与周围地物微小的温度差异都会引起较大的辐射通量变化,因此可以通过红外图像进行水体检测;

水体的微波特性

被视为平面,以镜面反射为主,后向散射信号弱,传感器接收信号弱,雷达图像上水体呈黑色。

2)植被电磁辐射特性

植被光谱反射特性的表现特点

由于受到植被生育阶段和物候期的影响,相同的植被在不同的生长阶段表现出来的反射率也不一样。

处于健壮生长期的绿色植被的叶绿素占压倒优势,衰老期绿叶变成黄叶,因此其波谱特征也发生改变。

不同种类、不同环境下的植物的反射率不同,这是区别各种植被的重要特征。

健康状况不同的相同植被,其反射率也不同。

植被的发射波谱特性

植物的发射特性差异是由株体从地面和太阳辐射中获得并储存热量多少而定的;草株体小,从地面或太阳辐射取得热量少,储藏热量的可能性也小,白天地面增温时它也随之增温;晚上地面辐射加强,它很快把热量辐射出来,逐渐形成晚上近地面层空气温度倒置状况。

n枝干高大的树木,白天由于树叶对红外波段的吸收〔>2um),树叶外表又有水汽的蒸腾作用,降低了树叶外表温度,使树林具有比周围地面低的温度;晚上,储有大量热量并具有很高发射率的树和地面都进行辐射,树的发射率较地面的强,相对温度较高,故在夜间辐射温度相对较高,白天则相对较低。

分析图〔b〕中的曲线在0.6-0.7μm的阶段有明显的吸收,是由于叶绿素的吸收造成的,由于草的生长快,叶绿素含量高所以吸收最强同时草的叶片最薄所以0.9的由于细胞结构的反射也是最强的。

〔作业〕榕树的反射特性:

健康的榕树在可见光波段内,其反射率稍低于有病虫害的榕树;在近红外部分则高于病虫害榕树;中红外又反过来。

且病虫害越严重,细胞结构的反射率就越低

植被的微波特性:

依据植物群聚的郁闭度和密度,以后向散射的强弱造成的影像色调和影纹结构来识别其为何种群落,森林通常将具有浅色的影像色调,草本植被也具有浅灰色调,水稻则具有浅黑色调等。

3)岩石和矿物电磁辐射特性

岩矿物的发射波谱特性

岩矿物的发射率与其外表特性:

粗糙度、色调有关。

一般说来,粗糙外表比平滑外表发射强,暗色地物比浅色地物有较高发射率,所以在同样温度条件下发射率高的物体热辐射强。

某些岩浆岩的发射率极小值所对应的波长不同。

利用这种特性可用热红外遥感进行岩类识别。

〔p21〕

4)土壤电磁辐射特性

土壤的发射波谱特性

土壤的发射辐射是由土壤温度状况决定的,土壤温度与水分的蒸腾散失、风化和化学溶解、微生物活性及有机质的分解速度有关,与种子萌发和植物生长有关。

影响土壤热特性的最重要因素是土壤水分和土壤空气温度。

当地表潮湿时,表层土温度主要由蒸发控制;一旦表层土比地下土层干时,温度将由土壤热惯性确定。

热惯量大的物质与热惯量小的物质相比,昼夜之间具有较均一的外表温度。

P21~22

土壤的微波特性:

决定土壤微波辐射特性的主要因素是土壤的外表结构〔粗糙度和粒度〕和土壤的电特性〔介电常数和导电率〕。

〔介电常数和含水量成正比〕

5)人工地物目标电磁辐射特性

人工建筑物的红外发射特征取决于建筑材料的热特性。

当物体接受太阳、天空辐射或地下热流补给时温度上升,温度上升的速度则与物体的热惯性有关。

各种道路的波谱曲线形状大体相似,但由于建筑材料的不同,存在一定的差异,如水泥路的反射率最高,次之为土路、沥青路等。

名词解释:

同谱异物:

在某一个谱段区,两个不同地物可能呈现相同的谱线特征。

同物异谱:

可能同一个地物,处于不同状态,如对太阳光相对角度不同,密度不同,含水量不同等等,呈现不同的谱线特征。

绝对定标:

通过各种标准辐射源,确定不同波谱段成像光谱仪入瞳处辐射值与成像光谱仪输出之间的定量关系

相对定标:

确定场景中各像元之间、各探测器之间、各波谱之间以及不同时间测得的辐射量的相对值。

★波谱反射和辐射特性的研究意义

是现代遥感技术的重要组成部分;为传感器的研制、频道选择直接提供科学依据;在具体应用中选择合理波段、波段组合以及在遥感图像处理中建立图像分析的定量标准;是有效提取专题信息和进行成像机理分析的重要依据和基础。

研究方法:

①用光谱仪测定实际光谱;②用理论公式推导地物理想光谱值;③通过影像分析确定波段对应值(波谱响应)。

影响波谱特性曲线的主要因素:

①大气散射;②地形〔坡度、粗造度〕;③太阳高度和视角;④类别混合:

像元混合;⑤类内反射比的变化:

生长时间、含水量、矿物质含量、其它异类杂质等。

地物波谱响应曲线绘制〔参考课外实习步骤〕

第三章遥感数据的物理特性和成像特性

本章重点:

1 3.1节遥感数据的多源性做了解;

2 名词解释,图3.2.2的描述;

3 P42页的图的论述,P47页的图的论述,设计多波段的组合识别和提取

4 成像性能的四大指标和它们的转换关系,最正确遥感图像的选择问题。

3.1遥感数据的多源性

遥感平台和载体的多层次:

地球同步轨道卫星〔36,000km〕〔遥感卫星的种类:

测绘卫星、气象卫星、资源卫星、海洋卫星、制图卫星〕;太阳同步轨道卫星〔500-10,00km〕;航天飞机〔240-350km〕;高高度航空飞机〔10,000-12,000m〕;中低高度航空飞机〔500-8000m〕;直升飞机〔100-2,000m〕;低空载体〔800m以下〕;地面车辆〔0-30m〕

波段的多样性,传感器的多样性:

可以获得多波段,多时域,多极化等的图像

3.2遥感图像的量测性能与几何分辨率

遥感图像的量测性能〔作业〕:

是指对地物细部和在其上的各个物体之间几何关系的再现能力。

作业:

看图3.2.2说明图像比例尺、成图比例尺和完整性之间的关系。

成图比例尺一定时,完整度的要求越高,所需要的图像比例尺就越大;当图像比例尺一定时,成图比例尺越大则完整性越低;当图像的完整性一致时,成图比例尺越大所需的图像比例尺就越大。

空间分辨率:

传感器瞬时视场观测到的地面面积。

★空间分辨率的大小并不等于解译图像时能可靠分辨出地物的尺寸;

当为2,4,5的情况时,地物大小为a的宽度却无法识别

几何分辨率:

决定遥感图像量测性能及其上地物细部的再现能力。

通常为

到

(a为像元宽度)

3.3辐射信息与辐射分辨力

光谱亮度系数〔作业〕:

给定方向上当反射一定时的光谱段辐射特性

为地物光谱亮度;

为绝对白板光谱亮度

受各种因素影响,传感器实际接收到的能量包括:

1.太阳经大气衰减后照射到地面,经地物反射后经大气二次衰减进入传感器的能量;2.地面物体本身辐射的能量,经大气进入传感器;3.大气散射和辐射的能量2.辐射传输方程:

辐射分辨率〔作业〕:

遥感传感器能区分两种辐射强度最小差异的能力。

信号与噪声的关系:

传感器的输出包括信号和噪声定义等效噪声功率为PE=P/(S/N)=N/R(P为输入功率,S为输出电压,N为噪声电压;R为探测率,R=S/P),还有当信号大于等效噪声功率PE时,才有信号显示。

实际输入信号功率要大于等于2~6倍等效噪声功率时才能被分辨。

对于热红外影像,用等效噪声温度替换等效噪声功率

同样也要大于2-6倍。

〔作业〕地物的反射功率与温度和发射率成正比,与温度的关系更为密切。

分析图3.3.1,〔a〕为午后13:

00成像,〔b〕为凌晨4:

00成像。

可以看出,被风沙掩埋的河床白天呈暖色调,夜间呈冷色调;有水的河流白天呈冷色调,夜里呈暖色调;树林白天夜里都呈冷色调。

说明了白天夜间的水温变化比较小,土壤的变化比较大;白天水温低于土壤温度,夜间水温高于土壤温度。

地物的微波特性(雷达影像):

侧视雷达图像上色调的高低,与可见光、近红外及热红外图像都不同影响雷达图像特性的因素〔作业〕:

①与入射角有关〔入射角越小越显得粗糙〕;②与地面粗糙程度有关;〔越粗糙辐射越强。

亮度越大〕③与地物的电特性有关〔介电常数远大反射越强〕;④极化方式〔交叉极化<同极化〕⑤侧视雷达图像的其它特征〔穿透性〕;

光谱分辨率:

能够探测到的特定波谱辐射能量的最小波长间隔。

研究光谱分辨率的意义:

1.多光谱信息的应用开拓了遥感应用领域;2.多光谱信息的利用使专题研究中光谱段的选择针对性更强;3.在图像处理中多光谱信息的应用可以提高分析解译效果;

★波段组合

经过波段组合的多光谱图像显示的地物光谱特征比单波段强得多,它能表示出景物在不同不同光谱段的反射率变化。

对于多光谱图像可以使用比较判读的方法,将多光谱图像与各种地物的光谱反射特性数据联系起来,从而正确解译地物的属性和类型。

★结合图3.4.2〔作业〕仅用单张影像〔a〕或〔b〕无法分辨出草地、沥青、土壤和水泥,将两张图像放在一起比较解译,联系地物的反射反射波谱特性曲线:

得到A为草,B为水泥,C为土壤,D为沥青。

时间分辨率:

是指对同一地区重复获取图像所需要的时间间隔

地物的时间特性:

①自然变化过程,即其发生发展和演变。

②节律,即事物的发展在时间序列上表现出某种周期性重复的规律。

具有周期性和阶段性。

时间分辨率的类型:

〔1〕超短、短周期时间分辨率,一天以内的变化,以小时为单位。

〔2〕中周期时间变化率,以旬或日为单位。

〔3〕长周期时间变化率,以年为单位

★时间分辨率的作用〔作业〕:

选择最正确成像时间的决定因素;②进行自然历史变迁和动力学分析也必须有时间分辨率作为保证;③利用时间差以提高遥感的成像率和解像率。

④数据库更新的重要参考因素;⑤利用遥感图像解译监测地面的动态变化。

3.6遥感的成像性能

遥感图像的成像性能:

决定它传递地物辐射〔反射或者发射〕信息分辨率和最小尺寸地物的能力。

遥感图像揭示地物细部的能力〔作业〕:

〔遥感图像成像性能的四个指标〕

①图像分解力:

在1mm长的图像上能够将绝对反差的线条分开成像的数量。

②图像清晰度:

表示传递地物形状的能力,决定目视观测中有效的放大极限。

③图像反差频率特性:

通常是在一定空间频率范围〔可以用像素长度为依据〕,将图像反差与地物光学反差进行比较。

④图像解像力:

图像上最小的、但还能分辨的地物尺寸。

,

,

目视反差:

景观实际物体在辐射能力上的差异。

遥感图像反差:

图像上不同地物的辐射差异,烟雾亮度等对它有影响。

图像分解力确实定方法〔作业〕:

1.通过布标方式,要求摄影条件与实际航空摄影条件一致;

2.通过量测实际图像上最小的、能量测的、长形要素,并统计处理后得到;

3.通过量测和统计实际图像上背景与地物过渡宽度Lx而获得

3.遥感图像的选择

最正确图像含义:

〔1〕为了使目标能被检测和识别,应要求信息具有足够大的强度,还应是地理现像呈节律性变化中最具有本质特性的信息;〔2〕被探测目标与环境的信息差异最大、最明显;〔3〕数据量适中。

“最正确时相”图像时间方面需要考虑:

地物或现象本身的光谱特性;太阳高度角的变化;气象条件的影响;对于人文现象的遥感时相的选择,需要考虑政治和经济的变革时期。

波段方面来考虑:

目标与背景反射〔或发射〕率差异最显著的波长区间,为最正确的遥感波段。

最正确波段的选择方法:

一般用均方差方法选出那些要素〔地物〕之间光谱反射〔或发射〕率均方差较大的波段作为遥感通道。

均方差较大的通道说明地物反射〔或发射〕率差异大,易于区分各类地物。

结合MSS传感器的发展:

遥感技术的成功与否关键在于是否用最正确的遥感仪器和最正确的光谱波段去进行探测。

最初的4个波段主要考虑了农业要求,经过光谱研究,在陆地卫星4,5号加入了2.08-2.35

m识别黏土矿和蚀变带,后来加入近红外波段加强对植被的探测。

第四章遥感数据的信息性能

4.1图像解译的可能性〔了解,图4.1.1识别过程〕

4.2影响遥感图像可解译性评价的主要因素〔四个主要因素,给图分析〕

4.3简单人工地物可识别性分析〔L,A,B,C给图分析〕

4.4简单自然地物解译可能性〔公式只记4.4.1,识别概率的影响因素〕

4.5★复杂地物识别概率〔计算〕

评价遥感图像解译的可能性:

是指对简单或复杂的、人工或自然的预期或现实的解译结果进行详细、全面并包括某种置信度的质和量的表达。

简单人工地物的特点:

①尺寸小,与周围背景比较,反差不大。

②一般来讲,它们有特殊的〔典型的〕形状

由例证出发:

假设一个概念可以通过更多的例证〔景物〕加以支持,则说明该概念具有普遍意义;否则该概念较为特殊。

由特征出发:

假设一个概念包含更多的特征,说明概念的形成更加严格密,因此概念更为特殊;反过来,概念更具普遍意义。

复杂地物通常由许多简单地物组成,因此对复杂地物识别概率的估算首先要预先知道简单地物的某些先验知识或评价。

这也是可解译性评价的出发点

4.2影响遥感图像可解译性评价得主要因素

考虑到遥感数据获取的困难,以及研究成本和代价的问题,一般可通过模拟数据来分析影响因素;(不同比例尺、不同反差、不同分解力等)、

如果简单地物处于有次序的其它地物之间〔复杂地物的一部分〕,简单地物的识别概率就会提高一个简单地物往往是另一简单地物的指示标志。

在复杂地物要素的K〔复杂地物要素数量〕增加时,地物识别概率P增长C〔复杂性系数〕倍。

识别自然地物比识别人工地物更加复杂,可以将自然地物划分为三种典型类型〔分别以稀疏林、阔叶林和耕地三种地物位代表〕;

第一类:

与人工地物识别曲线类似;第二类:

在图像解像力小的范围内,能被识别的概率较大。

但随着解像力数值增大,概率快速下降;第三类:

在图像解像力小的情况下,概率处于比较高的水平,并且在一定区间内保持稳定;

4.3简单人工地物可识别性分析

简单人工地物的特点:

尺寸与周围地物无多大差异;具备特殊的形状,可作为解译的重要标志;几何和亮度上的明确性可以帮助提高人工地物识别概率,并提出简单的识别模型;

图像上地物的性质:

B〔简单人工地物识别系数〕、L〔简单人工地物尺寸〕;遥感图像的成像质量:

A;人们接受和判别图像信息的能力:

A

简单地物经常是复杂地物的元素,即简单地物处于其它简单地物的包围之中。

在识别过程中利用了辅助的揭示标志,提高了解译结果的置信度。

地物位置的相互关系对解译置信度的影响可以定量地以两个因素的作用来表示:

1.围绕该地物的简单地物的数量,通过复杂性系数C表达;2.与周围地物的平均距离。

1被识别地物的尺寸L确实定

假设拍摄了一栋30×40m的长方形建筑,得到了三张图像,其解像力分别为7m,20m和40m。

由解像力的定义出发,可以肯定,第一张图像上可以识别成像建筑的长度和宽度。

根据第二张图像,仅能得到地物长度的信息。

这就严重地减小了成像建筑的识别概率,但还没到零。

只有第三张图像,对观测者来说什么信息也没有提供〔写出理由〕。

只要在遥感图像上还能分解出地物的最大元素〔以最大尺寸表征的元素〕,地物还是有被识别的可能。

在需要分辨尺寸和形状上都很相近,而在细部上有差异的地物时,公式上的L应该使用细部的最大尺寸。

2简单地物形状的识别系数B

简单和可靠的方法是:

根据两种比例尺图像的解译结果来确定别系数

当系数B变化时,理论识别曲线变化的性质。

的一段正是找出地物的区间,继续下去是识别空间。

如果B=0,对所有的A和L来讲,识别概率都等于1。

在同等条件下,随着B的增大,识别概率将减小。

4.5★复杂地物识别概率(重点理解)

①区分正确的类的概率P〔correct〕

②考虑每一个属性Aj

③考虑每一个属性的不同取值

④综合考虑简单地物和复杂地物关系的两个方面,给出更具体的测度

上述描述的公式,说明了复杂地物与简单地物之间的各种概率关系,即给出了计算复杂地物出现的概率计算方法。

通过复杂地物要素或要素总和的价值〔权值〕来表示他们代表的地物要素或要素总