多层砌体抗震构造要求措施要求规范.docx

《多层砌体抗震构造要求措施要求规范.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多层砌体抗震构造要求措施要求规范.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

多层砌体抗震构造要求措施要求规范

7多层砌体房屋和底部框架砌体房屋

7.1一般规定

7.1.1本章适用于普通砖(包括烧结、蒸压、混凝土普通砖)、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块等砌体承重的多层房屋,底层或底部两层框架一抗震墙砌体房屋。

配筋混凝土小型空心砌块房屋的抗震设计,应符合本规附录F的规定。

注:

1采用非黏土的烧结砖、蒸压砖、混凝土砖的砌体房屋,块体的材料性能应有可靠的试验数据;当本章未作具体规定时,可按本章普通砖、多孔砖房屋的相应规定执行;

2本章中“小砌块”为“混凝土小型空心砌块”的简称;

3非空旷的单层砌体房屋,可按本章规定的原则进行抗震设计。

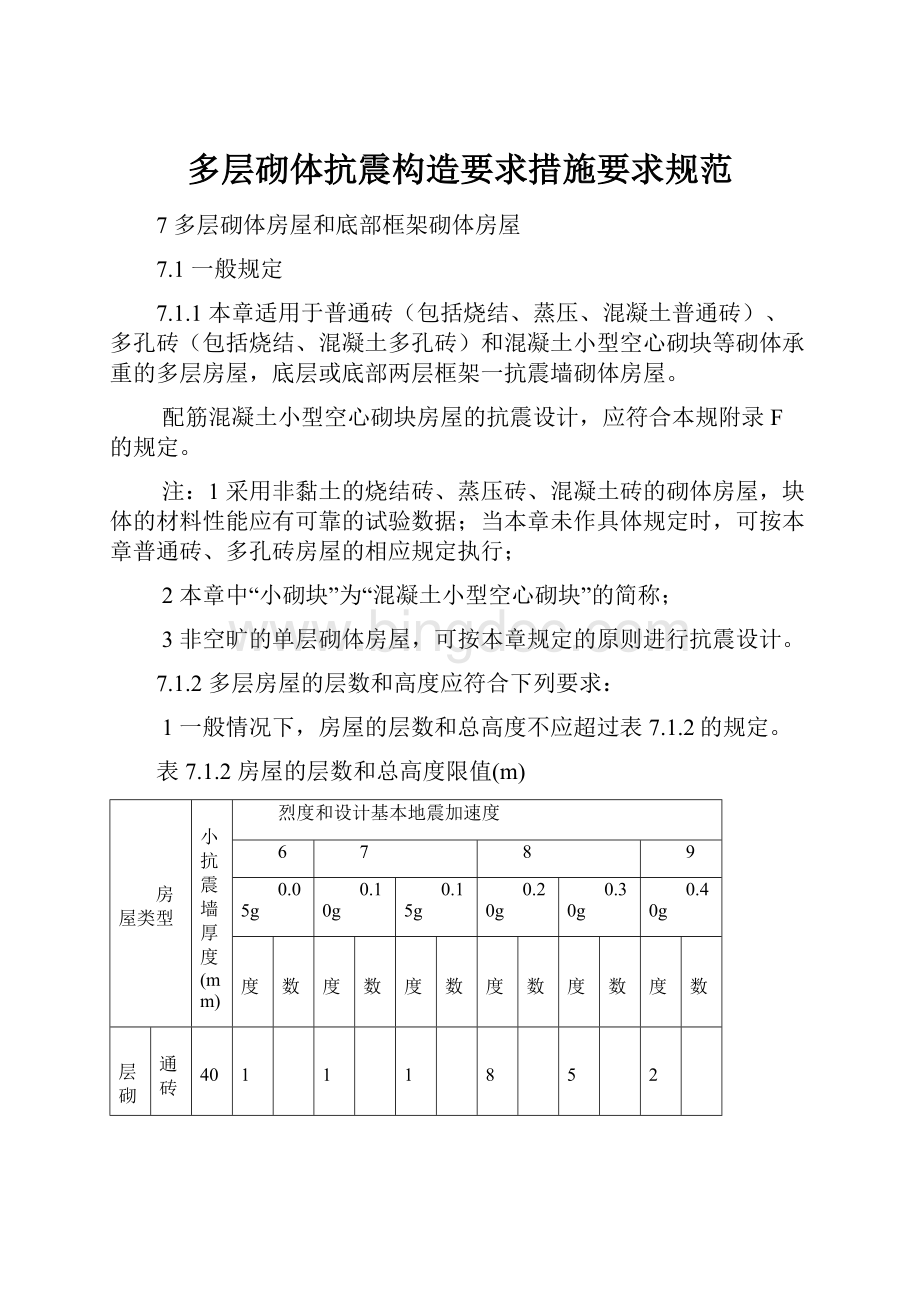

7.1.2多层房屋的层数和高度应符合下列要求:

1一般情况下,房屋的层数和总高度不应超过表7.1.2的规定。

表7.1.2房屋的层数和总高度限值(m)

房屋类型

最小抗震墙厚度(mm)

烈度和设计基本地震加速度

6

7

8

9

0.05g

0.10g

0.15g

0.20g

0.30g

0.40g

高度

层数

高度

层数

高度

层数

高度

层数

高度

层数

高度

层数

多层砌体房屋

普通砖

240

21

7

21

7

21

7

18

6

15

5

12

4

多孔砖

240

21

7

21

7

18

6

18

6

15

5

9

3

多孔砖

190

21

7

18

6

15

5

15

5

12

4

—

—

小砌块

190

21

7

21

7

18

6

18

6

15

5

9

3

底部框架-抗震墙房屋

普通砖、多孔砖

240

22

7

22

7

19

6

16

5

—

—

—

—

多孔砖

190

22

7

19

6

16

5

13

4

—

—

—

—

小砌块

190

22

7

22

7

19

6

16

5

—

—

—

—

注:

1房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度,半地下室从地下室室地面算起,全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起;对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的I/Z高度处;

2室外高差大于0.6m时,房屋总高度应允许比表中的数据适当增加,但增加量应少于1.0m;

3乙类的多层砌体房屋仍按本地区设防烈度查表,其层数应减少一层且总高度应降低3m;不应采用底部框架-抗震墙砌体房屋;

4本表小砌块砌体房屋不包括配筋混凝土小型空心砌块砌体房屋。

2横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表7.1.2的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋,还应再减少一层。

注:

横墙较少是指同一楼层卉间大于4.2m的房间占该层总面积的40%以上;其中,开间不大于4.2m的房问占该层总面积不到20%且开间大于4.8m的房间占该层总面积的50%以上为横墙很少。

36、7度时,横墙较少的丙类多层砌体房屋,当按规定采取加强措施并满足抗震承载力要求时,其高度和层数应允许仍按表7.1.2的规定采用。

4采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖的砌体的房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,房屋的层数应比普通砖房减少一层,总高度应减少3m;当砌体的抗剪强度达到普通黏土砖砌体的取值时,房屋层数和总高度的要求同普通砖房屋。

7.1.3多层砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m。

底部框架-抗震墙砌体房屋的底部,层高不应超过4.5m;当底层采用约束砌体抗震墙时,底层的层高不应超过4.2m。

注:

当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖房屋,层高不应超过3.9m。

7.1.4多层砌体房屋总高度与总宽度的最大比值,宜符合表7.1.4的要求。

表7.1.4房屋最大高宽比

烈度

6

7

8

9

最大高宽比

2.5

2.5

2

1.5

注:

1单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度;

2建筑平面接近正方形时,其高宽比宜适当减小。

7.1.5房屋抗震横墙的间距,不应超过表7.1.5的要求:

表7.1.5房屋抗震横墙的间距(m)

房屋类型

烈度

6

7

8

9

多层砌体房屋

现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖

15

15

11

7

装配式钢筋混凝土楼、屋盖

11

11

9

4

木屋盖

9

9

4

—

底部框架-抗震墙房屋

上部各层

同多层砌体房屋

—

底层或底部两层

18

15

11

—

注:

1多层砌体房屋的顶层,除木屋盖外的最大横墙间距应允许适当放宽,但应采取相应加强措施;

2多孔砖抗震横墙厚度为190mm时,最大横墙间距应比表中数值减少3m。

7.1.6多层砌体房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表7.1.6的要求:

表7.1.6房屋的局部尺寸限值(m)

部位

6度

7度

8度

9度

承重窗间墙最小宽度

1.0

1.0

1.2

1.5

承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离

1.0

1.0

1.2

1.5

非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离

1.0

1.0

1.0

1.0

墙阳角至门窗洞边的最小距离

1.0

1.0

1.5

2.0

无锚固女儿墙(非出入口处)的最大高度

0.5

0.5

0.5

0.0

注:

l局部尺寸不足时,应采取局部加强措施弥补,且最小宽度不宜小于1/4层高和表列数据的80%;

2出人口处的女儿墙应有锚固。

7.1.7多层砌体房屋的建筑布置和结构体系,应符合下列要求:

1应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。

不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系。

2纵横向砌体抗震墙的布置应符合下列要求:

1)宜均匀对称,沿平面宜对齐,沿竖向应上下连续;且纵横向墙体的数量不宜相差过大;

2)平面轮廓凹凸尺寸,不应超过典型尺寸的50%;当超过典型尺寸的25%时,房屋转角处应采取加强措施;

3)楼板局部大洞口的尺寸不宜超过楼板宽度的30%,且不应在墙体两侧同时开洞;

4)房屋错层的楼板高差超过500mm时,应按两层计算;错层部位的墙体应采取加强措施;

5)网一轴线上的窗间墙宽度宜均匀;墙面洞口的面积,6、7度时不宜大于墙面总面积的55%,8、9度时不宜大于50%;

6)在房屋宽度方向的中部应设置纵墙,其累计长度不宜小于房屋总长度的60%(高宽比大于4的墙段不计入)。

3房屋有下列情况之一时宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用70mm~lOOmm:

1)房屋立面高差在6m以上;

2)房屋有错层,且楼板高差大于层高的l/4;

3)各部分结构刚度、质量截然不同。

4楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处。

5不应在房屋转角处设置转角窗。

6横墙较少、跨度较大的房屋,宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖。

7.1.8底部框架一抗震墙砌体房屋的结构布置,应符合下列要求:

1上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。

2房屋的底部,应沿纵横两方向设置一定数量的抗震墙,并应均匀对称布置。

6度且总层数不超过四层的底层框架-抗震墙砌体房屋,应允许采用嵌砌于框架之间的约束普通砖砌体或小砌块砌体的砌体抗震墙,但应计入砌体墙对框架的附加轴力和附加剪力并进行底层的抗震验算,且同一方向不应同时采用钢筋混凝土抗震墙和约束砌体抗震墙;其余情况,8度时应采用钢筋混凝土抗震墙,6、7度时应采用钢筋混凝土抗震墙或配筋小砌块砌体抗震墙。

3底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.O,且均不应小于1.0。

4底部两层框架-抗震墙砌体房屋纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。

5底部框架-抗震墙砌体房屋的抗震墙应设置条形基础、筏形基础等整体性好的基础。

7.1.9底部框架-抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土结构部分,除应符合本章规定外,尚应符合本规第6章的有关要求;此时,底部混凝土框架的抗震等级,6、7、8度应分别按三、二、一级采用,混凝土墙体的抗震等级,6、7、8度应分别按三、三、二级采用。

7.2计算要点

7.2.1多层砌体房屋、底部框架-抗震墙砌体房屋的抗震计算,可采用底部剪力法,并应按本节规定调整地震作用效应。

7.2.2对砌体房屋,可只选从属面积较大或竖向应力较小的墙段进行截面抗震承载力验算。

7.2.3进行地震剪力分配和截面验算时,砌体墙段的层间等效侧向刚度应按下列原则确定:

l刚度的计算应计及高宽比的影响。

高宽比小于l时,可只计算剪切变形;高宽比不大于4且不小于1时,应同时计算弯曲和剪切变形;高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0.O。

注:

墙段的高宽比指层高与墙长之比,对门窗洞边的小墙段指洞净高与洞侧墙宽之比。

2墙段宜按门窗洞口划分;对设置构造柱的小开口墙段按毛墙面计算的刚度,可根据开洞率乘以表7.2.3的墙段洞口影响系数:

表7.2.3墙段洞口影响系数

开洞率

0.10

0.20

0.50

影响系数

0.98

0.94

0.88

注:

1开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积之比,相邻洞口之间净宽小于500mm的墙段视为洞口;

2洞口中线偏离墙段中线大于墙段长度的1/4时,表中影响系数值折减0.9;门洞的洞顶高度大于层高80%时,表中数据不适用;窗洞高度大于50%层高时.按门洞对待。

7.2.4底部框架一抗震墙砌体房屋的地震作用效应,应按下列规定调整:

1对底层框架-抗震墙砌体房屋,底层的纵向和横向地震剪力设计值均应乘以增大系数;其值应允许在1.2~1.5围选用,第二层与底层侧向刚度比大者应取大值。

2对底部两层框架-抗震墙砌体房屋,底层和第二层的纵向和横向地震剪力设计值亦均应乘以增大系数;其值应允许在1.2~1.5围选用,第三层与第二层侧向刚度比大者应取大值。

3底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担,并按各墙体的侧向刚度比例分配。

7.2.5底部框架一抗震墙砌体房屋中,底部框架的地震作用效应宜采用下列方法确定:

1底部框架柱的地震剪力和轴向力,宜按下列规定调整:

1)框架柱承担的地震剪力设计值,可按各抗侧力构件有效侧向刚度比例分配确定;有效侧向刚度的取值,框架不折减;混凝土墙或配筋混凝土小砌块砌体墙可乘以折减系数0.30;约束普通砖砌体或小砌块砌体抗震墙可乘以折减系数0.20;

2)框架柱的轴力应计入地震倾覆力矩引起的附加轴力,上部砖房可视为刚体,底部各轴线承受的地震倾覆力矩,可近似按底部抗震墙和框架的有效侧向刚度的比例分配确定;

3)当抗震墙之间楼盖长宽比大于2.5时,框架柱各轴线承担的地震剪力和轴向力,尚应计入楼盖平面变形的影响。

2底部框架-抗震墙砌体房屋的钢筋混凝土托墙梁计算地震组合力时,应采用合适的计算简图。

若考虑上部墙体与托墙梁的组合作用,应计入地震时墙体开裂对组合作用的不利影响,可调整有关的弯矩系数、轴力系数等计算参数。

7.2.6各类砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值,应按下式确定:

fvE=ζNfv…………(7.2.6)

式中:

fvE——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;

fv——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值;

ζN——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,应按表7.2.6采用。

表7.2.6砌体强度的正应力影响系数

砌体类别

σ0/fV

0.0

1.0

3.0

5.0

7.0

10.0

12.0

≥16.0

普通砖,多孔砖

0.80

0.99

1.25

1.47

1.65

1.90

2.05

—

小砌块

—

1.23

1.69

2.15

2.57

3.02

3.32

3.92

注:

σ0为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

7.2.7普通砖、多孔砖墙体的截面抗震受剪承载力,应按下列规定验算:

1一般情况下,应按下式验算:

V≤fvEA/γRE…………(7.2.7-1)

式中:

V——墙体剪力设计值;

fvE——砖砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值;

A——墙体横截面面积,多孔砖取毛截面面积;

γRE——承载力抗震调整系数,承重墙按本规表5.4.2采用,自承重墙按0.75采用。

2采用水平配筋的墙体,应按下式验算:

V≤1/γRE(fvEA+ζSfyhAsh)…………(7.2.7-2)

式中:

fyh——水平钢筋抗拉强度设计值;

Ash——层间墙体竖向截面的总水平钢筋面积,其配筋率应不小于0.07%且不大于0.17%;

ζS——钢筋参与工作系数,可按表7.2.7采用。

表7.2.7钢筋参与工作系数

墙体高厚比

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

ζS

0.10

0.12

0.14

0.15

0.12

3当按式(7.2.7-1)、式(7.2.7-2)验算不满足要求时,可计入基本均匀设置于墙段中部、截面不小于240mm×240mm(墙厚190mm时为240mm×190mm)且间距不大于4m的构造柱对受剪承载力的提高作用,按下列简化方法验算:

V≤

[ηcfvE(A-Ac)+ζcftAc+0.8fycAsc+ζsfyhAsh]…………(7.2.7-3)

式中:

Ac——中部构造柱的横截面总面积(对横墙和纵墙,Ac>0.15A时,取0.15A;对外纵墙,Ac>0.25A时,取0.25A);

ft——中部构造柱的混凝土轴心抗拉强度设计值;

Asc——中部构造柱的纵向钢筋截面总面积(配筋率不小于0.6%,大于1.4%时取1.4%);

fyh、fyc——分别为墙体水平钢筋、构造柱钢筋抗拉强度设计值;

ζc——中部构造柱参与工作系数;居中设一根时取0.5,多于一根时取0.4;

ηc——墙体约束修正系数;一般情况取1.O,构造柱间距不大于3.Om时取1.1;

Ash——层间墙体竖向截面的总水平钢筋面积,无水平钢筋时取0.O。

7.2.8小砌块墙体的截面抗震受剪承载力,应按下式验算:

V≤

[fvEA+(0.3ftAc+0.05fyAs)ζc]…………(7.2.8)

式中:

ft——芯柱混凝土轴心抗拉强度设计值;

Ac——芯柱截面总面积;

As——一芯柱钢筋截面总面积;

fy——芯柱钢筋抗拉强度设计值;

ζc——芯柱参与工作系数,可按表7.2.8采用。

注:

当同时设置芯柱和构造柱时,构造柱截面可作为芯柱裁面,构造柱钢筋可作为芯柱钢筋。

表7.2.8芯柱参与工作系数

填孔率ρ

ρ<0.15

0.15≤ρ<0.25

0.25≤ρ<0.5

ρ≥0.5

ζc

0.0

1.0

1.10

1.15

注:

填孔率指芯柱根数(含构造柱和填实孔洞数量)与孔洞总数之比。

7.2.9底层框架-抗震墙砌体房屋中嵌砌于框架之间的普通砖或小砌块的砌体墙,当符合本规第7.5.4条、第7.5.5条的构造要求时,其抗震验算应符合下列规定:

1底层框架柱的轴向力和剪力,应计入砖墙或小砌块墙引起的附加轴向力和附加剪力,其值可按下列公式确定:

Nf=VwHf/l…………(7.2.9-1)

Vf=Vw…………(7,2.9-2)

式中:

Vw——墙体承担的剪力设计值,柱两侧有墙时可取二者的较大值;

Nf——框架柱的附加轴压力设计值;

Vf——框架柱的附加剪力设计值;

Hf、l——分别为框架的层高和跨度。

2嵌砌于框架之间的普通砖墙或小砌块墙及两端框架柱,其抗震受剪承载力应按下式验算:

V≤

/H0+

ΣfveAw0]…………(7.2.9-3)

式中:

V——嵌砌普通砖墙或小砌块墙及两端框架柱剪力设计值;

Aw0——砖墙或小砌块墙水平截面的计算面积,无洞口时取实际截面的1.25倍,有洞口时取截面净面积,但不计入宽度小于洞口高度1/4的墙肢截面面积;

M

、M

——分别为底层框架柱上下端的正截面受弯承载力设计值,可按现行国家标准《混凝土结构设计规》GB50010非抗震设计的有关公式取等号计算;

H0——底屡框架柱的计算高度,两侧均有砌体墙时取柱净高的2/3,其余情况取柱净高;

γREc——底层框架柱承载力抗震调整系数,可采用0.8;

γREw——嵌砌普通砖墙或小砌块墙承载力抗震调整系数,可采用0.9。

7.3多层砖砌体房屋抗震构造措施

7.3.1各类多层砖砌体房屋,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):

1构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。

2外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。

3横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱。

当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按本条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

4各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱。

5采用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,应根据增加一层的层数按本条l~4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

表7.3.1多层砖砌体房屋构造柱设置要求

房屋层数

设置部位

6度

7度

8度

9度

四、五

三、四

二、三

楼、电梯间四角、楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;

外墙四角和对应转角;

错层部位横墙与外纵墙交接处;

较大洞口两侧

隔12m或单元横墙与外纵墙交接处;

楼梯间对应的另一侧横墙与外纵墙交接处

六

五

四

二

隔开间横墙(轴线)与外墙交接处;

山墙与纵墙交接处

七

≥六

≥五

≥三

墙(轴线)与外墙交接处;

横墙的局部较小墙垛处;

纵墙与横墙(轴线)交接处

注:

较大洞口,墙指不小于2.1m的洞口;外墙在外墙交接处已设置构造柱时应允许适当放宽,但洞侧墙体应加强。

.

7.3.2多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求:

1构造柱最小截面可采用180mm×240mm(墙厚190mm时为180mm×190mm),纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端应适当加密;6、7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋

间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋。

2构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔500mm设2φ6水平钢筋和φ4分布短筋平面点焊组成的拉结网片或φ4点焊钢筋网片,每边伸入墙不宜小于1m。

6、7度时底部1/3楼层,8度时底部1/2楼层,9度时全部楼层,上述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。

3构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。

4构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

5房屋高度和层数接近本规表7.1.2的限值时,纵、横墙构造柱间距尚应符合下列要求:

1)横墙的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;

2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。

纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。

7.3.3多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求:

1装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时,抗震横墙上的圈梁间距应比表要求适当加密。

2现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。

表7.3.3多层砖砌体房屋现浇钢筋混凝土圈梁设置要求

墙类

烈度

6、7

8

9

外墙和纵墙

屋盖处及每层楼盖处

屋盖处及每层楼盖处

屋盖处及每层楼盖处

横墙

同上;

屋盖处间距不应大于4.5m;

楼盖处间距不应大于7.2m;

构造柱对应部位

同上;

各层所有横墙,且间距不应大于4.5m;

构造柱对应部位

同上;

各层所有横墙

7.3.4多层砖砌体房屋现浇混凝土圈梁的构造应符合下列要求:

1圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。

圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底;

2圈梁在本规第7.3.3条要求的间距无横墙时,应利用梁或板缝中配筋替代圈梁;

3圈梁的截面高度不应小于120mm,配筋应符合表7.3.4的要求;按本规第3.3.4条3款要求增设的基础圈梁,截面高度不应小于180mm,配筋不应少于4士12。

表7.3.4多层砖砌体房屋圈梁配筋要求

配筋

烈度

6、7

8

9

最小纵筋

4φ10

4φ12

4φ14

箍筋最大间距(mm)

250

200

150

7.3.5多层砖砌体房屋的楼、屋盖应符合下列要求:

1现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙的长度,均不应小于120mmo

2装配式钢筋混凝土楼板或屋面板,当圈梁未设在板的同一标高时,板端伸进外墙酌长度不应小于120mm,伸进墙的长度不应小于lOOmm或采用硬架支模连接,在梁上不应小于80mm或采用硬架支模连接。

3当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。

4房屋端部大房间的楼盖.6度时房屋的屋盖和7~9度时房屋的楼、屋盖,当圈梁设在板底时,钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结。

7.3.6楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱)或圈梁可靠连接;不得采用独立砖柱。

跨度不小于6m大梁的支承构件应采用组合砌体等加强措施,并满足承载力要求。

7.3.76、7度时长度大于7.2m的大房间,以及8、9度时外墙转角及外墙交接处,应沿墙高每隔500mm配置2φ6的通长钢筋和φ4分布短筋平面点焊组成的拉结网片或φ4点焊网片。

7.3.8楼梯间尚应符合下列要求:

1顶层楼梯间墙体应沿墙高每隔500mm设2φ6通长钢筋和φ4分布短钢筋平面点焊组成的拉结网片或φ4点焊网片;7~9度时其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚、纵向钢筋不应少于2φ10的钢筋混凝土带或配筋砖带,配筋砖带不少于3皮,每皮的配筋不少于2φ6,砂浆强度等级不应低

于M7.5且不低于同层墙体的砂浆强度等级。

2楼梯间及门厅墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并应与圈梁连接。

3装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接,8、9度时不应采用装配式楼梯段;不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌栏板。

4突出屋顶的楼、电梯间,构造柱应伸到顶部,并与顶部