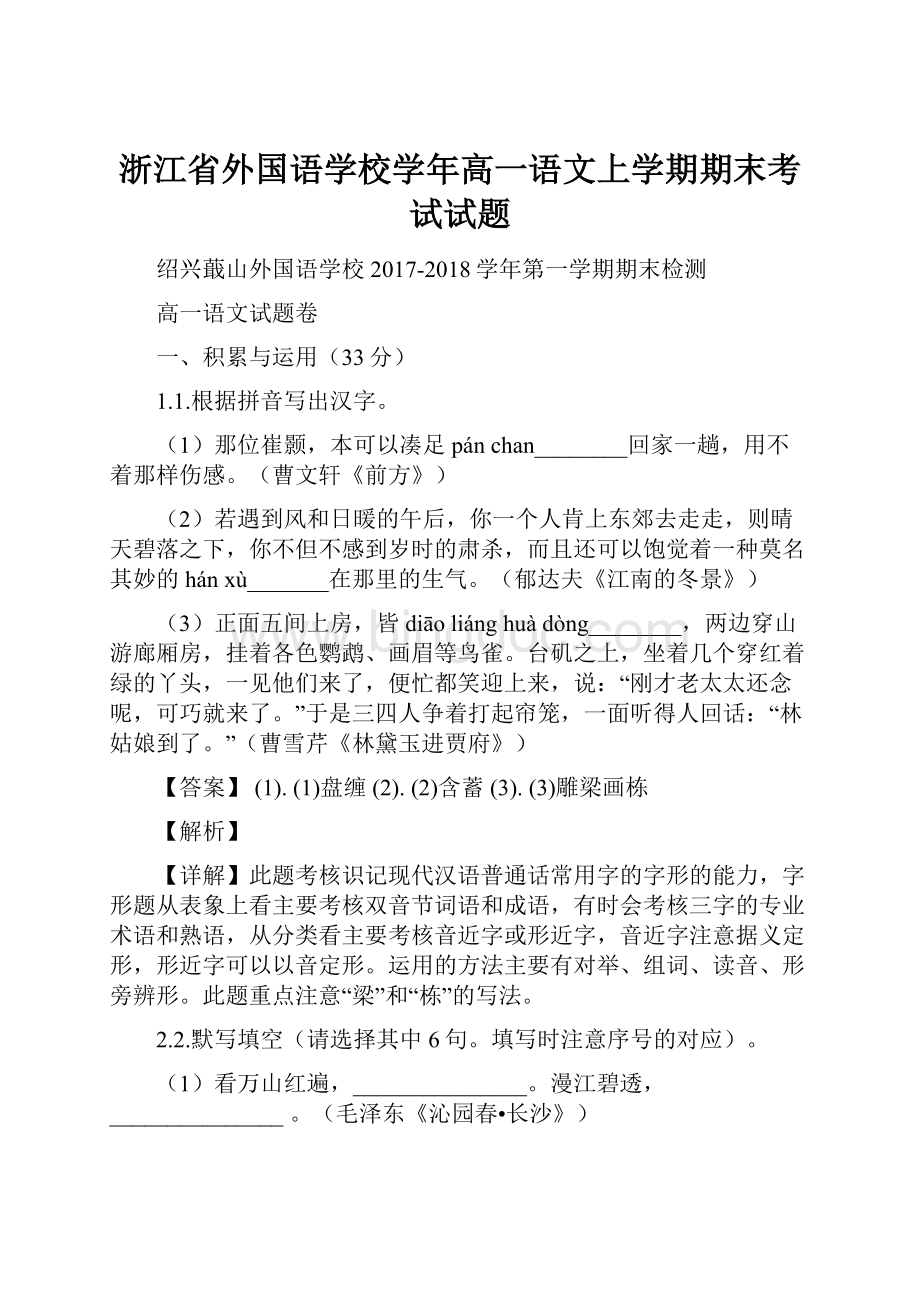

浙江省外国语学校学年高一语文上学期期末考试试题.docx

《浙江省外国语学校学年高一语文上学期期末考试试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省外国语学校学年高一语文上学期期末考试试题.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

浙江省外国语学校学年高一语文上学期期末考试试题

绍兴蕺山外国语学校2017-2018学年第一学期期末检测

高一语文试题卷

一、积累与运用(33分)

1.1.根据拼音写出汉字。

(1)那位崔颢,本可以凑足pánchan________回家一趟,用不着那样伤感。

(曹文轩《前方》)

(2)若遇到风和日暖的午后,你一个人肯上东郊去走走,则晴天碧落之下,你不但不感到岁时的肃杀,而且还可以饱觉着一种莫名其妙的hánxù_______在那里的生气。

(郁达夫《江南的冬景》)

(3)正面五间上房,皆diāoliánghuàdòng________,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。

台矶之上,坐着几个穿红着绿的丫头,一见他们来了,便忙都笑迎上来,说:

“刚才老太太还念呢,可巧就来了。

”于是三四人争着打起帘笼,一面听得人回话:

“林姑娘到了。

”(曹雪芹《林黛玉进贾府》)

【答案】

(1).

(1)盘缠

(2).

(2)含蓄(3).(3)雕梁画栋

【解析】

【详解】此题考核识记现代汉语普通话常用字的字形的能力,字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语,从分类看主要考核音近字或形近字,音近字注意据义定形,形近字可以以音定形。

运用的方法主要有对举、组词、读音、形旁辨形。

此题重点注意“梁”和“栋”的写法。

2.2.默写填空(请选择其中6句。

填写时注意序号的对应)。

(1)看万山红遍,_______________。

漫江碧透,_______________。

(毛泽东《沁园春•长沙》)

(2)故不积跬步,_______________;不积小流,_______________。

(荀子《劝学》)

(3)是故弟子不必不如师,_______________。

闻道有先后,_______________。

(韩愈《师说》)

(4)惟江上之清风,_______________,耳得之而为声,_______________。

(苏轼《赤壁赋》)

(5)_______________,渺沧海之一粟。

_______________,羡长江之无穷。

(苏轼《赤壁赋》)

(6)_______________,未云何龙?

复道行空,_______________?

(杜牧《阿房宫赋》)

(7)元嘉草草,封狼居胥,_______________。

四十三年,望中犹记,_______________。

(辛弃疾《永遇乐•京口北固亭怀古》)

(8)大江东去,_______________、千古风流人物。

故垒西边,人道是,_______________。

(苏轼《念奴娇•赤壁怀古》)

【答案】

(1).层林尽染

(2).百舸争流(3).无以至千里(4).无以成江海(5).师不必贤于弟子(6).术业有专攻(7).与山间之明月(8).目遇之而成色(9).寄蜉蝣于天地(10).哀吾生之须臾(11).长桥卧波(12).不霁何虹(13).赢得仓皇北顾(14).烽火扬州路(15).浪淘尽(16).三国周郎赤壁

【解析】

【详解】这是一道考核识记名篇名句的能力的题目,此类题目一般有理解性默写和根据上下文填空两种类型。

答题时注意不要出现错别字,理解性默写还要注意给出的提示,填准句子。

此题属于根据上下文默写,注意选准句子,不要写错别字,重点注意“至”“霁”“须臾”“蜉蝣”的写法。

3.3.根据语境及古诗词相关知识,将“春”“夏”“秋”“冬”四字填入下面的曲词中。

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕,若说没奇缘,今生偏又遇着他,若说有奇缘,如何心事终虚化,一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂,一个是水中月,一个是镜中花,想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得流到,流到!

——《红楼梦•枉凝眉》。

【答案】秋冬春夏(在要考虑到押韵,尾字确定为“夏”,其余按时间为序排列)

【解析】

【详解】此题考核简明、连贯、得体的能力,重点考核语句连贯,语句衔接的题目是课标卷必考的题目,有时是排序,有时是填写衔接句,排序的题目主要从陈述对象的转换、关联词语的呼应、指代性词语的指代意义、和上下文的顺序照应、和空格前后的衔接等角度分析。

填写衔接句主要从陈述对象的一致,虚词的运用,句式选用、情感基调、前后的逻辑顺序和音韵的和谐的角度选取。

此题属于选填词语,类似选填衔接句,注意前后的押韵,尾字确定为“夏”;然后根据“春夏秋冬”的顺序填写。

4.4.下面文段中有几处用语不妥,请你找出来并作订正。

10岁那年,我家母在一次事故中去世,父亲就带着我出了国。

二十年过去了,父亲已年届六旬,进入耄耋之年,他突然有了返回故乡的夙愿。

为了安慰先父,我四处奔波,尽心筹措,希望尽早陪他老人家一起回国。

改作;改作;

改作;改作。

【答案】家母改作母亲耄耋改作花甲夙愿改作愿望先父改作父亲

【解析】

【详解】这是一道考核语言得体的题目,语言得体主要有文体得体和语体得体,文体得体注意一般应用的格式的规定,语体得体注意说话者的身份,对象的身份,重点注意谦敬词语的运用。

此题考核口语和书面语的区别以及词语运用的得体,“家母”和“我”重复;“年届六旬”和“耄耋”矛盾,“耄耋”是“八十”;去世后的人生前的愿望为“夙愿”;“先父”是对“故去的父亲”的称呼。

5.5.下列各句的句式与其他三句不同的一项是()

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强

B.以为凡是州之山水有异态者

C.吾长见笑于大方之家

D.客有吹洞箫者

【答案】C

【解析】

【详解】此题考核理解与现代汉语不同的句式和用法的能力,主要考核文言句式,题中C项为被动句,ABC项为定语后置句。

【点睛】古汉语文言句式有省略句、被动句、判断句和倒装句,倒装句又有宾语前置句、定语后置句、介宾短语后置句和主谓倒装句。

注意结合句子特征分析。

其中宾语前置句一般为疑问代词作宾语和否定句中代词作宾语,还有固定结构“唯***是***”结构,判断句注意“者”“也”,被动句注意“为****所***”结构和“见”“于”,定语后置句注意“之”“者”,介宾短语后置句经常用“于”“以”引导。

6.6.下列各句中没有通假字的一项是()

A.当与秦相较。

B.君子生非异也。

C.一尊还酹江月。

D.有不见者,二十三年。

【答案】D

【解析】

【详解】此题考核理解常见文言实词在文中的含义能力。

考核的重点是通假字,通假字是文言文中常见的一种现象,高考中主要在解释词语意思和文言翻译中考核,平时注意积累。

一般通假有两类:

同音(或音近)通假和形声通假(相同的声旁的字或声旁),平时注意积累。

题中A项,当——倘;B项,生——性;C项,尊——樽。

7.7.下列各句中,加点词语的词类活用与其他三项不同的一项是()

A.以事秦之心礼天下之奇才

B.日削月割,以趋于亡

C.以地事秦,犹抱薪救火

D.能守其土,义不赂秦

【答案】B

【解析】

【详解】此题考核理解与现代汉语不同的句式和用法的能力,主要考核词类活用,词类活用有名词动用,名词做状语,形容词用作动词、名词,动词用作名词,形容词、动词的使动用法、形容词、名词、动词的意动用法和数词的活用等,根据具体的句子具体的分析。

题中B项,日、月;名词作状语,一日一日地、一月一月地。

其余三项均为名词动用,A项,事:

侍奉,礼:

礼遇;C项,事:

侍奉;D项,义:

坚守道义。

8.8.下列句子中加点的成语运用正确的一项是()

A.既然这是一项民生工程,有关部门就应当尽其所能,推波助澜,促其尽快上马。

B.有些学生书写状况很糟糕,他们经常文不加点,字迹潦草,以致文章不堪卒读。

C.从共享改革成果走向共同富裕是一个长期过程,任重而道远,不可能一蹴而就。

D.城市改造要谨小慎微,改造如何与保护相协调,是城市建设中值得深思的问题。

【答案】C

【解析】

【详解】此题考核正确使用词语(包括熟语)的能力,答题时注意明确词语的含义,然后比对给出的句子,看使用是否合乎语境,题中推波助澜:

比喻从旁助长或推动事物(多指坏的事物)的发展,扩大声势或影响。

对象错配。

文不加点:

文章一气写成,不用涂改。

形容文思敏捷,下笔成章。

望文生义。

一蹴而就:

踏一步就会成功。

比喻事情轻而易举,很容易成功。

谨小慎微:

原指说话、做事非常谨慎,现多指对一些事情过于小心谨慎。

不合语境。

二、阅读理解

(一)阅读下面文言文段,完成下列小题

燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。

一旦不能有,输来其间。

鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

嗟乎!

一人之心,千万人之心也。

秦爱纷奢,人亦念其家。

奈何取之尽锱铢,用之如泥沙!

使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。

使天下之人,不敢言而敢怒。

独夫之心,日益骄固。

戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

呜呼!

灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。

嗟乎!

使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

(杜牧《阿房宫赋》节选)

9.解释文中加点的词

(1)精英__________

(2)独夫_____________(3)举___________(4)族____________

10.下面句子中与“灭六国者六国也”句式不同的一项是()

A.一人之心,千万人之心也B.下江陵,顺流而东也

C.固一世之雄也D.道之所存,师之所存也

11.翻译文中划线的句子

后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

【答案】9.

(1).

(1)金玉珍宝等物

(2).

(2)失去人心的统治者(解释“暴君”、“秦始皇也对)(3).(3)(被)攻占(4).(4)灭掉10.B

11.如果后人哀悼秦人却不把这作为教训,也只会使更后的人又来哀悼这后人啊。

【解析】

【9题详解】

此题考核理解常见文言实词在文中的含义的能力,平时注意积累,答题时注意分析词语前后搭配是否得当,还要注意文言文中常常出现以今释古的现象。

同时注意通假字、词类活用、古今异义、一词多义等。

此题“精英”古今异义,“独夫”专用名词,“举”一词多义,“族”名词动用。

【10题详解】

此题考核理解与现代汉语不同的句式和用法的能力,主要考核文言句式,题中B项为省略句,例句和其它三项为判断句。

【11题详解】

这是一道考核理解并翻译文中句子的题目,答题时注意直译,重点注意句中重点实词、虚词、活用和句式的翻译。

此题注意,鉴:

意动用法,把这作为教训;而:

却;复:

又。

【点睛】古汉语文言句式有省略句、被动句、判断句和倒装句,倒装句又有宾语前置句、定语后置句、介宾短语后置句和主谓倒装句。

注意结合句子特征分析。

其中宾语前置句一般为疑问代词作宾语和否定句中代词作宾语,还有固定结构“唯***是***”结构,判断句注意“者”“也”,被动句注意“为****所***”结构和“见”“于”,定语后置句注意“之”“者”,介宾短语后置句经常用“于”“以”引导。

参考译文:

燕赵收藏的金玉,韩魏营谋的珍宝,齐楚的精华物资,在多少世代多少年中,从他们的人民那里掠夺来,堆叠得像山一样。

一下子不能保有了,都运送到阿房宫里边来。

宝鼎被当作铁锅,美玉被当作顽石,黄金被当作土块,珍珠被当作沙砾,丢弃得到处接连不断,秦人看起来,也并不觉得可惜。

唉,一个人的意愿,也就是千万人的意愿啊。

秦皇喜欢繁华奢侈,人民也顾念他们自己的家。

为什么掠取珍宝时连一锱一铢都搜刮干净,耗费起珍宝来竟像对待泥沙一样。

(秦皇如此奢侈浪费,)致使承担栋梁的柱子,比田地里的农夫还多;架在梁上的椽子,比织机上的女工还多;梁柱上的钉头光彩耀目,比粮仓里的粟粒还多;瓦楞长短不一,比全身的丝缕还多;或直或横的栏杆,比九州的城郭还多;管弦的声音嘈杂,比市民的言语还多。

使天下的人民,口里不敢说,心里却敢愤怒。

(可是)失尽人心的秦始皇的思想,一天天更加骄傲顽固。

(结果)戍边的陈涉、吴广一声呼喊,函谷关被攻下,楚项羽放一把火,可惜(华丽的阿房宫)化为了一片焦土。

唉!

灭亡六国的是六国自己,不是秦国啊。

族灭秦王朝的是秦王朝自己,不是天下的人啊。

可叹呀!

假使六国各自爱护它的人民,就完全可以依靠人民来抵抗秦国。

假使秦王朝又爱护六国的人民,那就顺次传到三世还可以传到万世做皇帝,谁能够族灭它呢?

(秦王朝灭亡得太迅速)秦人还没工夫哀悼自己,可是后人哀悼他;如果后人哀悼他却不把他作为镜子来吸取教训,也只会使更后的人又来哀悼这后人啊。

(二)阅读下面文段,完成下列小题

韩信初为齐王时,蒯通说信,使三分天下,信不听。

后知汉畏恶其能,乃与陈豨谋反。

事泄,吕太后以计擒之。

方斩,曰:

“吾悔不听蒯通之计,乃为儿女子所诈,岂非天哉?

”高祖归,乃诏齐捕通,至。

上曰:

“若教淮阴侯反耶?

”曰:

“然。

臣固教之。

竖子不用臣之策,故今自夷于此。

如彼竖子用臣之计,陛下安得而夷之乎?

”上怒曰:

“烹之。

”通曰:

“嗟乎!

冤哉烹也!

”上曰:

“若教韩信反,何冤?

”对曰:

“秦之纲弛而维绝,山东大扰,异姓并起,英俊乌聚,秦失其鹿,天下共逐之。

于是高材疾足者先得焉。

跖①之狗吠尧,尧非不仁,狗固吠非其主。

当是时,臣独知韩信,非知陛下也。

且天下锐精持锋,欲为陛下所求者甚众,固力不能耳,又可尽烹耶?

”高帝曰:

“置之。

”乃释通之罪也。

(节选自《反经》)

注释:

①跖:

即盗跖

12.解释文中加点的词

(1)说_________________

(2)夷____________(3)置___________________

13.下列句中加点的词意思和用法相同的一项是()

A.韩信初为齐王时故为之文以志

B.吕太后以计擒之陛下安得夷之乎

C.乃为儿女子所诈今其志乃反不能及

D.秦之纲弛而维绝青,取之于蓝而青于蓝

14.翻译文中划线的句子

跖之狗吠尧,尧非不仁,狗固吠非其主。

15.请从画波浪线的句子中概括出一个成语。

【答案】12.

(1).

(1)劝说,游说

(2).

(2)夷灭,杀火(3).(3)释放(免罪)13.B

14.盗跖的狗冲着尧叫,不是因为尧不仁,只是由于狗本来就只冲着不是它主人的人叫。

15.群雄逐鹿

【解析】

【12题详解】

此题考核理解常见文言实词在文中的含义的能力,平时注意积累,答题时注意分析词语前后搭配是否得当,还要注意文言文中常常出现以今释古的现象。

同时注意通假字、词类活用、古今异义、一词多义等。

此题重点考核一词多义,注意结合语境确定词语在文中的含义。

【13题详解】

此题考核理解常见文言虚词在文中的含义和用法的能力,题中B项,皆为代词,指代韩信;A项,封为,成为/写;C项,才/竟;D项,表并列/表转折。

【14题详解】

这是一道考核理解并翻译文中句子的题目,答题时注意直译,重点注意句中重点实词、虚词、活用和句式的翻译。

此题注意,吠尧:

冲着尧叫;非:

不是;固:

本来;其:

它的。

【15题详解】

这是一道概括文意的题目,要求根据文意概括出一个成语,注意句子“秦失其鹿,天下共逐之。

于是高材疾足者先得焉”从句中的重点词语,“鹿”“逐”可以概括出“群雄逐鹿”。

【点睛】文言虚词重点记忆考纲规定的18个文言虚词的用法和意义,还要重点记忆课本中的经典例句。

命题的方式基本是一句课本中的,一句语段中的,如果课本的不熟悉根本无法作答。

答题时首先明确课本的虚词含义,然后把课本中的带入到文本中的句子当中,看是否通顺。

参考译文:

韩信最初被封为齐王时,蒯通劝说他与西楚项羽、汉王刘邦三分天下。

韩信不听蒯通劝告。

后来听说汉王刘邦畏惧他的才能,于是便与陈稀合谋叛乱。

事不机密,泄露了出去,吕后用计谋擒住了韩信,将斩之际,韩信叹道:

“我后悔不听蒯通的话,才被小人女子所欺骗,这难道不是大意吗?

”[高祖刘邦亲自率领大军往钜鹿讨伐陈豨,韩信假称有病,没有随同前往,打算从中起事。

韩信的侍从得罪了韩信,韩信要杀他,侍从之弟上书朝廷,将韩信要发动叛乱的情形告诉吕后。

吕后打算宣召韩信进宫,但又怕韩信的党羽不肯就范。

于是与相国肖何商议,假称有使者从高祖那里回来说陈稀已经被杀,列侯和群臣都前往朝廷祝贺。

丞相肖何欺骗韩信说:

“尽管你身体不好,还是勉为其难,好歹走一遭,去祝贺为好。

”入宫之后,吕后命武士把韩信绑起来杀了。

]高祖回到朝廷后,下令齐国逮捕蒯通。

蒯通被押到长安后,高祖说:

“是你教唆韩信谋反吗?

”蒯通回答说:

“是的!

我本来是那样教导他的,只是这小子不用我的计策,才使他自己落到夷灭下场。

如果他听我的计划,你怎么能夷灭他呢!

”高祖大怒说:

“煮了他!

”蒯通说:

“唉呀,煮我是冤枉的啊!

”高祖说:

“你教唆韩信谋反,还冤枉什么?

”蒯通回答说:

“秦朝崩溃了,华山以东大乱,各家同时而起,英雄豪杰就象乌鸦聚集时那么多。

就象秦国走失了一头鹿,天下的人都去追赶,只有身材高大,跑得快的人先捉到它。

盗跖的狗朝着尧狂吠,并不是尧不仁的缘故,只是因为尧不是它的主人罢了。

我为韩信出谋划策之时,只知道有韩信,并不知道有你。

再者说,天下手持锋利的武器,打算做你所做的事的人太多了,只是力量达不到罢了,你能把他们全都煮了吗?

”高祖说:

“放了他吧。

”于是赦免了蒯通的罪行。

(三)阅读下面这首诗,完成下列小题

《少年行》明林章

君不见长安侠少年,酒底高歌花底眠。

斗鸡走马千金散,何曾盗个官家钱。

一朝忽报边烽起,从军不待别妻子。

但言割地与和亲,不愁战死愁羞死。

16.概括诗中的“少年”形象。

17.“盗”字用得新巧诙谐,试作简析。

【答案】16.长安少年放浪随性,逍遥自在,而一旦国家有难,则慷慨从军,战场上宁死不屈。

(意思相近即可)

17.“盗”不是偷,而是讽刺为官进仕者,新巧诙谐,表现了长安少年追求自由、轻视官场名利的性格。

(意思相近即可)

【解析】

【16题详解】

这是一道分析诗中人物的形象的形象的题目,要求概括诗中的“少年”形象,答题时注意根据人物的行为进行分析,此题可根据诗中的“酒底高歌花底眠”“斗鸡走马千金散”“一朝忽报边烽起”“不愁战死愁羞死”概括其放浪随性,逍遥自在,而一旦国家有难,则慷慨从军,战场上宁死不屈的性格特征。

【17题详解】

这是一道赏析诗歌语言的题目,要求分析文中“盗”的用词巧妙,注意从含义和小姑分析,诗中的“盗”不是偷,用它来讽刺为官进仕者,其效果为表现了长安少年追求自由、轻视官场名利的性格。

【点睛】分析诗歌的形象特征注意从以下几方面入手,首先明确形象的属性,是“闺中女子”还是“戍边战士”是“落魄书生”还是“漂泊江湖的游子”等,然后分析人物的情绪是“壮志难酬”还是“寂寞无聊”等,还要分析人物的具体的行动、生活的环境等,一般为“在什么环境下的,做什么事情、内心充满什么情绪的什么形象。

(四)阅读下面这篇文章,完成下列小题

枯萎属于正常

余秋雨

①离开卢克索向东,不久就进入了浩瀚的沙漠。

这个沙漠叫东部沙漠,又名阿拉伯沙漠。

②穿行沙漠对我来说早已不是第一次,但刚刚还在古代遗迹中感叹人类文明的恢宏久远,没几步却跨进了杳无人烟的荒原,这种强刺激的对比经验却从未有过。

连个过渡也不给,使得几天来沉浸于历史文化中的眼神和表情不知往何处搁置,一时显得十分慌张。

③一切都停止了。

没有了古代和现代,没有了文明和野蛮,没有了考察和推断,只剩下一种惊讶:

原来人类只活动在这么狭小的空间,原来我们的历史只是游丝一缕,在赤地荒日的夹缝中飘荡。

④眼前的非洲沙漠,积沙并不厚。

一切高凸之处其实都是坚石,只不过上面敷了一层沙罢了。

但是这些坚石从外面看完全没有棱角,与沙同色,与泥同状,累累团团地起伏着,只在顶部呈现出淡淡的黑褐色,使每一个起伏在色调上显得更加立体,一波波地涌向远处。

⑤远处,除了地平线,什么也没有。

⑥偶尔会出现一些奇迹:

在寸草不生的沙砾中突然生出一棵树,亭亭如盖,碧绿无瑕,连一片叶子也没有枯黄。

这是怎么回事?

难道地母单独为它埋设了一条细长的营养管道?

但是光有营养也没有用,因为它还必须面对日夜的蒸发和剥夺,抗击骇人的孤独和寂寞。

由此联想,人类的一些文明发祥地也许正像这些树,在千百万个不可能中挣扎出了一个小可能。

从树叶丛中看,似乎很成气候;从整体环境看,始终岌岌可危,谁也无法保证它们的存活年限。

有人为它们的终于枯萎疑惑不解,其实,真正值得疑惑的是它们何以能够持续,而枯萎则属于正常。

⑦正这么想着,眼前的景象变了,黄昏开始来到。

沙地渐渐蒙上了黯青色,而沙山上的阳光却变得越来越明亮。

没过多久,色彩又变,一部分山头变成炉火色,一部分山头变成胭脂色,色块在往顶部缩小,耀眼的成分已经消失,只剩下晚妆般的艳丽。

暮色已重,远处的层峦叠嶂全都朦胧在一种青紫色的烟霞中。

此时天地间已经没有任何杂色,只有同一种色调在变换着光影浓淡,这种一致性使暮色都变得宏伟无比。

⑧谁料,千顷平漠只让我们看了一会,车队蹿进了沙漠谷地,两边危岩高耸,峭拔狰狞,猛一看,就像是走进了烤焦了的黄山和庐山。

天火收取了绿草青松、瀑布流云,只剩下赤露的筋骨在这儿堆积。

⑨像要安慰什么,西天还留下一抹柔艳的淡彩,在山岩背脊上抚摸,而沙漠的明月,已朗朗在天。

⑩我想,这一切都与人类文明没有什么关系,但它无可置疑的壮美,而且万古不息。

人类所做的,只是悄悄地找了一个适合自己居住的小环境而已,略加张罗,是为了沟通,为了方便,为了一点小小的诗意,这也就是所谓的文明。

须知几步之外,便是茫茫沙漠。

⑪文明太不容易,真应该好好珍惜。

18.说说第③段加点的“游丝一缕”在文中的含义。

19.第⑥段写了一棵树,有何用意?

20.赏析画线句段。

21.结合全文,简析标题“枯萎属于正常”的内涵。

【答案】18.比喻人类历史在自然环境中的微小与脆弱

19.通过描写一棵树在恶劣的沙漠环境下顽强生存的“奇迹”,联想(与…类比)到人类,表明人类文明的发祥与生存也极其不容易,是“在千百万个不可能中挣扎出了一个小可能”,而且“岌岌可危”(答作“赞美生命的顽强与不易”也可)。

(意思相近即可)

20.从色彩及动态两个角度描写暮色,描写色彩用词富于变化,先后使用了“黯青色”炉火色”胭脂色”青紫色”等词语,写出了暮色不断变幻的动态美;“晚妆般艳丽”运用了比喻,写出了沙漠暮色的壮美(“宏伟无比”)。

(意思相近即可)

21.与大自然相比,人类的活动空间其实十分狭小人类的生存环境十分脆弱),人类文明的产生十分不易,各大文明的消亡危险大于存续机会。

(意思相近即可)

【解析】

【18题详解】

这是一道分析文中的词语的含义的题目,要求分析第③段加点的“游丝一缕”在文中的含义,答题时注意词不离句的原则,可根据语段中的重点句子“原来人类只活动在这么狭小的空间”“在赤地荒日的夹缝中飘荡”进行概括。

【19题详解】

这是一道考核语段作用的题目,要求分析第⑥段写了一棵树的用意,答题时注意联系上下文,从内容和结构的角度分析,此段通过描写一棵树在恶劣的沙漠环境下顽强生存的“奇迹”,联想到人类,表明人类文明的发祥与生存也极其不容易,是“在千百万个不可能中挣扎出了一个小可能”,而且“岌岌可危”。

【20题详解】

这是一道综合赏析语段的题目,要求赏析语段,语段是景物描写,注意从描写的角度和手法等角度分析,从描写角度看,描写色彩用词富于变化,先后使用了“黯青色”炉火色”胭脂色”青紫色”等词语,写出了暮色不断变幻的动态美;从手手法看,“晚妆般艳丽”运用了比喻,写出了沙漠暮色的壮美。

【21题详解】

这是一道分析标题含义的题目,要求分析标题“枯萎属于正常”的内涵,答题时要结合主旨分析,此文的主旨为人类生存问题,因此标题的含义为与大自然相比,人类的活动空间其实十分狭小人类的生存环境十分脆弱,人类文明的产生十分不易,各大文明的消亡危险大于