高中语文必修3第17课《宋词四首》(学生版).doc

《高中语文必修3第17课《宋词四首》(学生版).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文必修3第17课《宋词四首》(学生版).doc(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

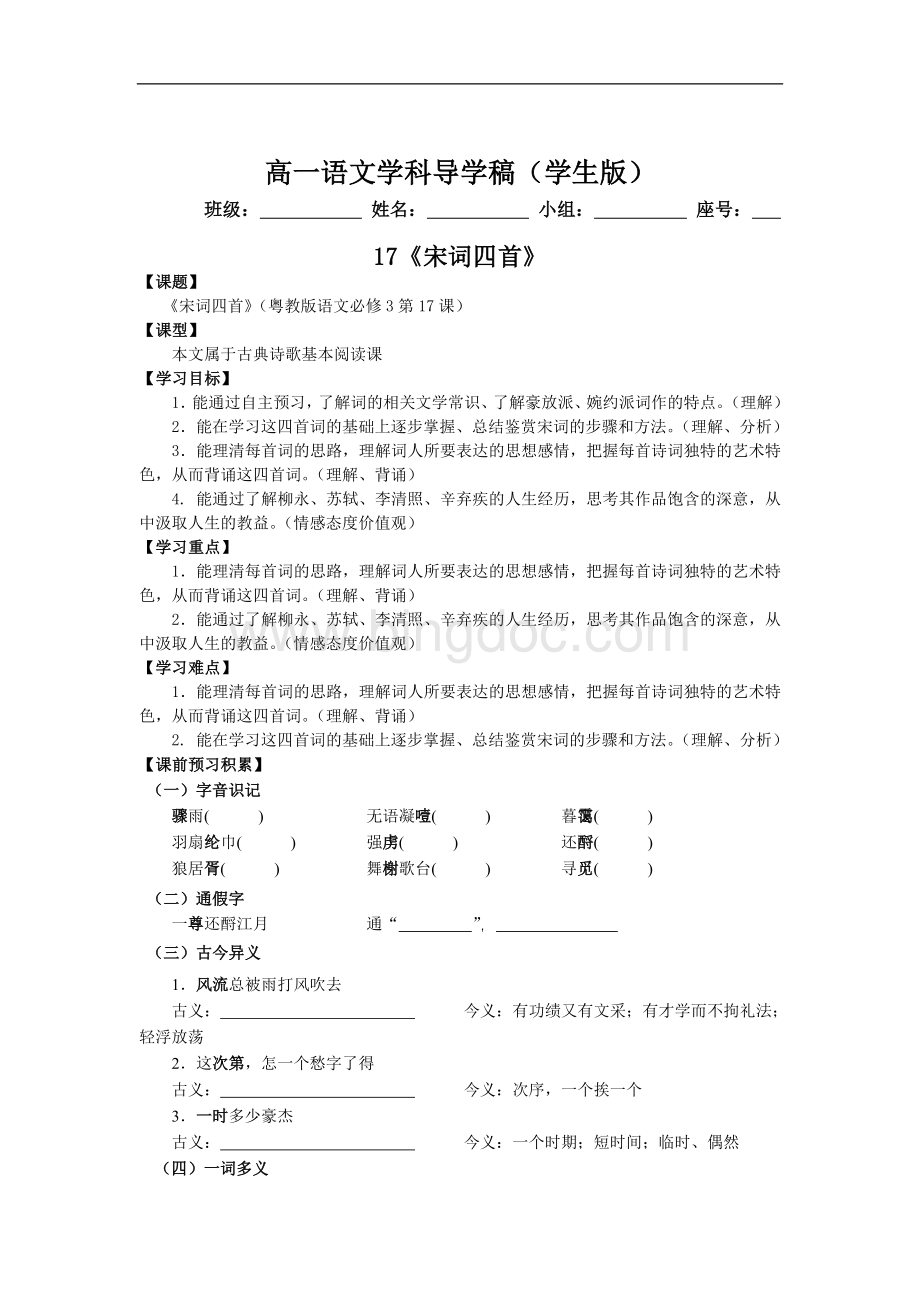

高一语文学科导学稿(学生版)

班级:

姓名:

小组:

座号:

17《宋词四首》

【课题】

《宋词四首》(粤教版语文必修3第17课)

【课型】

本文属于古典诗歌基本阅读课

【学习目标】

1.能通过自主预习,了解词的相关文学常识、了解豪放派、婉约派词作的特点。

(理解)

2.能在学习这四首词的基础上逐步掌握、总结鉴赏宋词的步骤和方法。

(理解、分析)

3.能理清每首词的思路,理解词人所要表达的思想感情,把握每首诗词独特的艺术特色,从而背诵这四首词。

(理解、背诵)

4.能通过了解柳永、苏轼、李清照、辛弃疾的人生经历,思考其作品饱含的深意,从中汲取人生的教益。

(情感态度价值观)

【学习重点】

1.能理清每首词的思路,理解词人所要表达的思想感情,把握每首诗词独特的艺术特色,从而背诵这四首词。

(理解、背诵)

2.能通过了解柳永、苏轼、李清照、辛弃疾的人生经历,思考其作品饱含的深意,从中汲取人生的教益。

(情感态度价值观)

【学习难点】

1.能理清每首词的思路,理解词人所要表达的思想感情,把握每首诗词独特的艺术特色,从而背诵这四首词。

(理解、背诵)

2.能在学习这四首词的基础上逐步掌握、总结鉴赏宋词的步骤和方法。

(理解、分析)

【课前预习积累】

(一)字音识记

骤雨() 无语凝噎() 暮霭()

羽扇纶巾() 强虏() 还酹()

狼居胥() 舞榭歌台() 寻觅()

(二)通假字

一尊还酹江月 通“”,

(三)古今异义

1.风流总被雨打风吹去

古义:

今义:

有功绩又有文采;有才学而不拘礼法;轻浮放荡

2.这次第,怎一个愁字了得

古义:

今义:

次序,一个挨一个

3.一时多少豪杰

古义:

今义:

一个时期;短时间;临时、偶然

(四)一词多义

故垒西边( )

故暮去朝来颜色故( )

故国神游( )

乱石穿空( )

穿黄沙百战穿金甲( )

百步穿杨( )

出则无敌国外患( )

敌怎敌他晚来风急( )

敌则能战之( )

(五)词类活用

1、大江东去( )

2、强虏灰飞烟灭()()

3、赢得仓皇北顾()

4、都门帐饮无绪()

5、廉颇老矣,尚能饭否()

(六)特殊句式

1、风流总被,雨打风吹去( )

2、多情应笑我( )

3、英雄无觅,孙仲谋处( )

第一课时 《雨霖铃》

一、内容导读

这首词描写了作者要离开汴京(开封)去外地漂泊时和心爱的人依依惜别的痛苦心情。

上阕主要是写,下阕主要是写别后的孤寂凄清的情景。

全词脉络如下:

二、资料助读

(一)词

词是隋唐时兴起的一种合乐可歌、句式长短不齐的诗体。

因是合乐的歌词,故又称

等,一般分为上下两片(也称“阕”)。

词篇幅比较短小,按照字数的多少,可以分成小令、中调和长调三类,一般认为58字以内为小令,59~90字为中调,91字以上为长调。

宋词分为两大流派:

婉约派和豪放派。

婉约派主要词人有等,他们认为“词为艳科”“诗庄而词媚”,多写情愁别绪、个人遭遇,特别讲究音律格律,风格清丽婉媚。

豪放派以等为代表,主张“以诗为词”“无言不可入,无事不可言”,不肯损害意思以迁就音律,“故为豪放不羁之语”,格调高昂,取材广泛。

(二)作者简介

柳永(约987-1053),原名,字,后改名永。

排行第七,又称。

宋代崇安(今福建崇安)人。

宋仁宗朝进士,官至屯田员外郎,故世称。

以毕生精力作词,并以“”自许。

由于仕途坎坷、生活潦倒,他由追求功名转而厌倦官场,沉溺于旖旎繁华的都市生活,在“倚红偎翠”、“浅斟低唱”中寻找寄托。

柳永是婉约派最具代表性的人物之一。

他不仅开拓了词的题材内容,而且制作了大量的慢词,促进了词的通俗化、口语化,在词史上产生了较大的影响。

词作流传极广,“凡有井水饮处,皆能歌柳词”。

代表作品有等。

经典名句有:

,。

,

。

(三)写作背景

柳永才情卓著,但一生仕途坎坷不济,更多的时日跟歌伎们一起,过着依红偎翠、浅斟低唱的生活。

宋都汴京(今河南开封)是当时柳永逗留时间较长的地方。

《雨霖铃》就是他离开京城时与一位红颜知己缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

词人在倾吐深深的离愁时,也抒发了对自己遭遇的感慨和受压抑的愤懑。

三、随堂导学探究

要点一:

鉴赏本词融情于景,虚实相济的艺术特色

1、上片“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”的景物描写有什么作用?

2、上片的结句“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”再次描写景物,这里的景物描写与开头三句有什么不同?

3、下片中,“今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月”描绘了哪些意象,营造了什么意境?

有什么作用?

要点二:

鉴赏词作语句,理解词作主旨

4、“此去经年,应是良辰美景虚设。

便纵有千种风情,更与何人说!

”如何理解这句话的意蕴?

四、拓展延伸

阅读下面的宋词,然后回答问题。

(8分)

点绛唇•途中逢管倅

赵彦端

憔悴天崖,故人相遇情如故。

别离何遽,忍唱《阳关》句!

我是行人,更送行人去。

愁无据。

寒蝉鸣处,回首斜阳暮。

1、本词上片用了什么典故?

在词中的作用是什么?

(4分)

答:

2、请结合全词谈谈对“寒蝉鸣处,回首斜阳暮”的理解。

(4分)

答:

第二课时 《念奴娇·赤壁怀古》

一、内容导读

这首词描绘了,赞颂一代儒将周瑜的丰功伟绩,抒发作者个人的贬谪失意、功业无成的感慨,表达苏轼特有的旷达洒脱情怀。

全词脉络如下:

二、资料助读

(一)作者简介

苏轼(1037-1101),字,号,眉州眉山(今属四川)人。

北宋文学家、书画家。

嘉祐进士。

神宗时曾任祠部员外郎,因反对王安石新法而求外职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。

后贬。

哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颍州等,官至礼部尚书。

后又贬谪、。

北还后第二年病死常州。

诗方面,苏轼与黄庭坚并称“”;词方面,与辛弃疾并称“”;散文方面,与欧阳修并称“”;书法方面,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“”。

与其父苏洵、其弟苏辙并称“”。

开创了豪放词派。

苏词气势雄伟,一泻千里,提高了词的意境。

代表作品有等。

经典名句有:

,。

,

。

,。

(二)写作背景

这首词为宋神宗元丰五年(1082),苏轼因“乌台诗案”遭受政治迫害被贬黄州后所写。

在黄州,他名义上是团练副使,其实要受到地方官员的监督管制,形同囚犯。

为排遣心中的苦闷,他曾站立在江边赤壁古战场上,眺望如画江山,唱出了“大江东去”的豪放歌声。

三、随堂导学探究

要点一:

把握文中词句,领悟文章主旨

1、“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”描绘出一幅什么样的画面?

作者是怎样进行描绘的?

2、“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”三句画面声形色兼备,历来为人称道,请简析它们并指出其作用。

乱石穿空:

惊涛拍岸:

千堆雪:

作用:

3、三国时期英雄辈出,为什么词人选取周瑜来作为主要描写对象?

要点二:

赏析词作人物形象,把握词作艺术特色

4、词人是通过什么手法刻画周瑜的英雄形象的?

5、有人评论,“人生如梦,一尊还酹江月”两句所表达的思想是消极的,你同意这种看法吗?

四、拓展延伸

阅读下面的宋词,然后回答问题。

(8分)

卜算子

苏 轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来,飘渺孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

1、词的上片通过对哪些事物的描写来营造氛围,营造了怎样的氛围?

(4分)

答:

2、请结合全词,谈谈本词反映了苏轼怎样的心绪和人生态度。

(4分)

答:

第三课时 《声声慢》

一、内容导读

这首词由,逐渐抒写,表达女主人公孤苦无告的凄凉心境。

全词脉络如下:

二、资料助读

(一)作者简介

李清照(1084─1155),号,时期著名婉约派词人。

婚前婚后都生活在书香世家。

早期生活优裕,家庭美满。

靖康之变,北方沦陷,李清照夫妇南迁避难。

后赵明诚病死,从此她过着悲苦孤独的晚年生活。

李清照是婉约派的代表词人之一。

她提出“”,塑造了前所未有的个性鲜明的女性形象,扩大了传统婉约词的情感深度和思想内涵。

前期的词真实地反映了她的闺中生活和思想