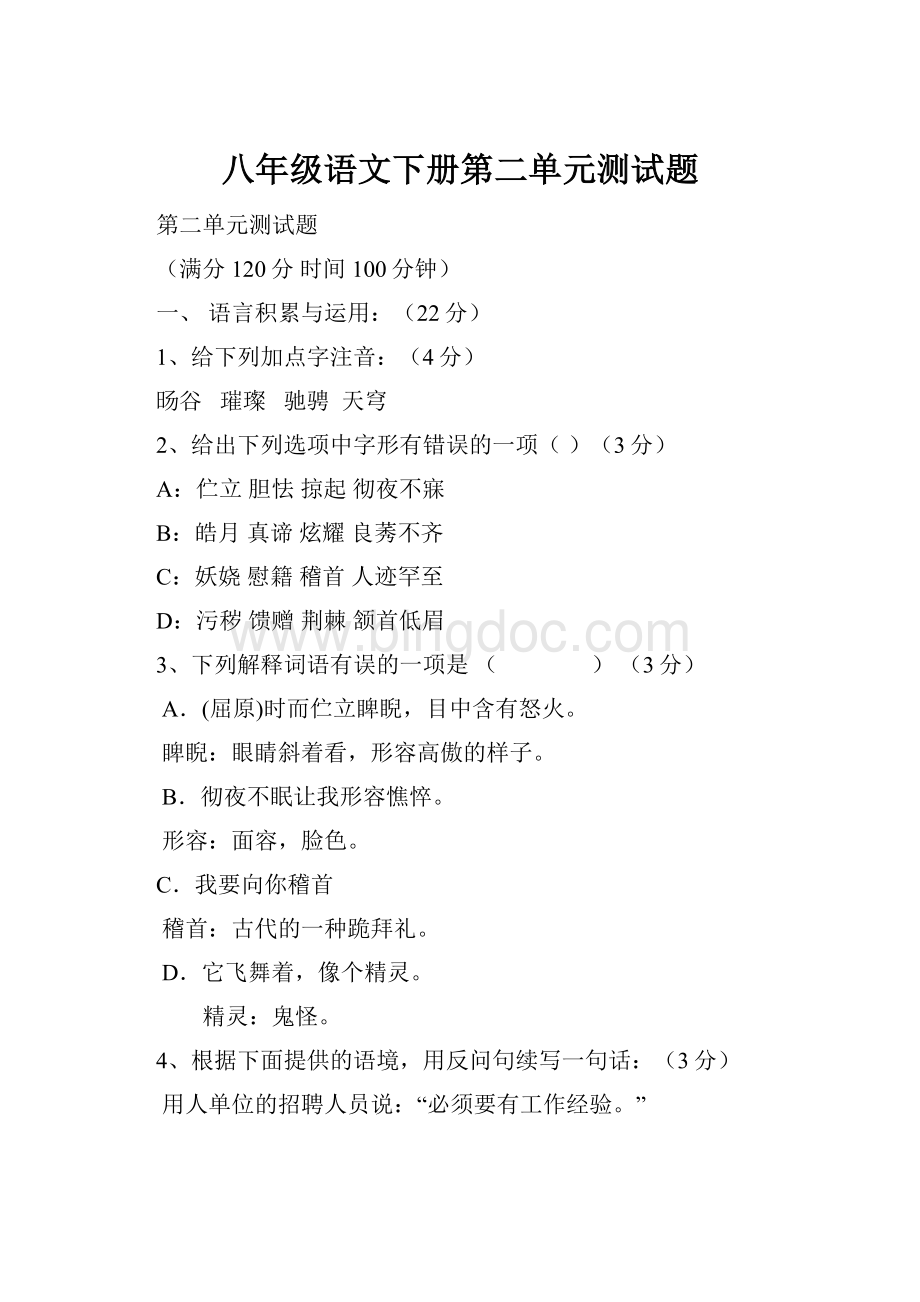

八年级语文下册第二单元测试题Word文档格式.docx

《八年级语文下册第二单元测试题Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级语文下册第二单元测试题Word文档格式.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

“必须要有工作经验。

”

你作为刚毕业的大学生,借用诸葛亮出山这一典故,反驳道:

“。

5、杨柳堆烟,阳春三月,景色清新宜人。

春作为四季之首,是洋溢着诗情画意的季节,关于春的成语和诗句俯拾即是,请你分别写出3个关于春的成语和诗句。

6、判断正误(3分)

(1)鲁迅在《雪》中生动细致地描绘了江南雪景与北方的雪景,并在对比中体现了作者称赞的是在孤单的境遇下独自抗争的北方的雪。

()

(2)高尔基用充满激情的笔调为我们描绘了海燕勇敢的形象,为无产阶级唱出一曲充满战斗激情的颂歌。

(3)《浪之歌》中,海浪的形象是一个博爱者的形象,从中可以看到诗人自己的形象,诗人是世间种种美好事物的守护者。

(4)《雨之歌》是一篇典型的记叙文,文中记叙了发生在雨天里的一个动人的故事。

7、《雷电颂》选自《屈原》第 幕第 场,请你写出《屈原》这一历史剧中的人物 、 、 (不少于3个)(2分)

二、文言文阅读:

(10分)

国初,有乔山人者善弹琴。

精于指法,尝得异人传授。

每于断林荒荆间,一再鼓之,凄禽寒鹘①,相和悲鸣。

后游郢楚②,于旅中独奏洞庭之曲。

邻媪③闻之,咨嗟惋叹。

既阕④,曰:

“吾抱此半生,不谓遇知音于此地。

”款扉⑤扣之。

媪曰:

“吾夫存日,以弹絮为业。

今客鼓此,酷类其声耳。

①鹘(gǔ):

一种凶猛的鸟。

②郢楚:

即楚郢,古地名,春秋战国时期楚国的都城。

③媪(ǎo):

老妇人。

④阕:

止息,终了。

⑤款扉:

款,敲;

扉,门

1、解释文中加点的词语:

(2分)

善:

尝:

2、翻译文中划线的句子:

(1)吾抱此半生,不谓遇知音于此地

(2)今客鼓此,酷类其声耳

3、本文的寓意是什么?

(2分)

三、课内阅读:

(15分)

乌云越来越暗,越来越低,向海面直压下来,而波浪一边歌唱,一边冲向高空,去迎接那雷声。

雷声轰响。

波浪在愤怒的飞沫中呼叫,跟狂争鸣。

看吧,狂风紧紧 (A、抓 B、抱 C、拥)起一层层巨浪,恶狠狠地把它们 (A、摔 B、甩 C、抛)到悬崖上,把这些大块的翡翠 (A、摔 B、扔 C、砸)成尘雾和碎末。

海燕叫喊着,飞翔着,像黑色的闪电,箭一般地穿过乌云,翅膀掠起波浪的飞沫。

看吧,它飞舞着,像个精灵——高傲的、黑色的暴风雨的精灵,——它在大笑,它双在号叫……它笑那些乌云,它因为欢乐而号叫!

这个敏感的精灵——它从雷声的震怒里,早就听出了困乏,它深信,乌云遮不住太阳,——是的,遮不住的!

狂风吼叫……雷声轰响……

1、把正确词语的序号填在横线上。

2、面对凶暴的乌云,波浪一边歌唱,一边冲向高空,去迎接那雷声,这表现了波浪的什么精神?

(3分)

3、文中把海燕比作黑色的闪电,意在突出海燕的( )(2分)

A、勇敢高傲 B、热情乐观 C、敏感聪慧 D、敏捷矫健

4、“它从雷声的震怒里,早就听出了困乏”揭示了无产阶级革命者的( )(2分)

A、革命乐观主义精神B、革命英雄主义精神

C、坚定的共产主义信念D、高度的预见性和敏锐的洞察力

5、上段文字主要运用的表达方式是 。

6、请用一句话概括选文的内容。

四、课外现代文阅读(23分)

(一)阅读文章,回答问题:

(12分)

大唐柳色

⑴渭城在哪儿?

唐代的柳色是否还那么清新?

⑵每次送别时,总想陪伴着友人走进客含,像唐代诗人那样叫上一壶酒,点上几碟菜,在四周绿色中间"

一杯一杯复一杯,二人对酌山花开"

。

可每次都是来也匆匆去也匆匆,总也无法如愿以偿。

同唐人相比,我们总是少了一份旷达,一份恬淡,一份缠绵。

⑶唐人的神韵,唐人的风范,犹如他们所歌颂的柳色一样,永远那么潇洒,那么清新,那么多情,也永远在唐诗里"

依旧烟笼十里堤"

,让我们这些后来人向往,又让我们无法企及。

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

(又名《渭城曲》)

⑷今夜,月色宜人,独坐在客舍里,看黄昏的月光给窗户镶上一道金边,一直伸向山的那一边。

我的思绪又一次踏着遍地月光,沿着《渭城曲》所铺设的意境,走上了去阳关的古道。

⑸去阳关的道路上,多了驼铃狼烟,多了孤独、寂寞与苍凉。

然而,这一切都挡不住唐人哒哒的马蹄。

不就是沙漠吗?

他们就是为了沙漠而来,为了"

大漠孤烟直,长河落日圆"

的雄浑而来;

为了"

瀚海阑干百丈冰"

的奇异而来;

天下谁人不识君"

的自信而来。

⑹于是,唐诗中出现了离别,出现了折柳。

⑺客含对饮,灞桥折柳,这种习俗不知是否起于唐代,然而却被唐人挥洒得淋漓尽致,情意万千。

当他们拉着马缰绳,立柱斜阳下的驿道边,折柳相送依依惜别时,风吹动着他们青色的长衫,飘飘欲飞。

⑻唐代国势强盛,读书士子人人奋袂而起,走出书斋,离家别子,仗剑远游,去河朔,去塞上,去长安,以求博取功名利禄,入世之心极重。

可一旦他们发现追求必须以人格付出为筹码时,他们却惶惑了,他们沉默了,他们爆发了,最终选择义无反顾地高唱"

安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜"

,长揖而去,拂袖归山;

然后再去寻找新的起点。

⑼他们重视功名,但更重视人格;

人世之心不死,道德之树常青。

唐代文人的腰杆同笔杆一样,铁硬。

因而,唐诗就显得洒脱,富有个性;

而唐代的诗人们漂泊南北,沦落天涯,受够了颠沛流离之苦。

⑽别,是经常的;

聚,是短暂的。

可唐人的感情从没被滚滚红尘所消磨。

相反,由于长期漂泊在外,他们更需要友情慰藉。

于是,他们更看重友情。

倾盖如故,一见倾心,彼此从不因身份、地位与政见的不同而有所改变,也不因生死而隔离。

⑾唐人,真是太多情了。

在南来北往的路上,送人的,折柳相赠;

离去的,接枝挥别。

"

春风知别苦,不遣柳条青。

然而,柳条一年一青,岁月却慢慢老去,唐人衣袂飘飘,迈着潇洒的步子,一步步走入历史的深处,成为一处可望而不可即的风景。

⑿隔着岁月,仿佛隔着一条难以逾越的长河,"

野渡无人舟自横"

,让我们无论如何也渡不过去,无法进入那种境界。

⒀

。

1.作者在文中抒发了怎样的思想感情?

2.第⑷段之前,作者引用王维的诗《渭城曲》有什么作用?

3.请看第⑺段画线处,按照"

飘飘欲飞"

的结构形式,仿写一个四字短语,可以是

4.《伟大的力量》和《大唐柳色》都采用设问开头,既有共同的作用,也有不同的妙处。

请就这两个方面分别简要回答。

(1)相同:

(2)不同:

5、第⒀段画线处省去了原文结尾。

请你拟写一个符合本文风格意蕴的结尾(不超过30个字)。

6、请你写出带“柳”字的两句诗。

(2分)

(二)阅读文章,回答问题(11分)

老水车旁的风景

梁晓声

其实,那水车一点儿都不老。

它是一处旅游地最显眼的标志。

旅游地原本是一个村子,两年前,这地方被房地产开发商发现并相中。

于是在盖别墅和豪宅的同时,捎带着将这里开发成了旅游景点,使之成了小型的周庄。

在双休日或节假日,城里人络绎不绝地驾车来到这里,吃喝玩乐,纵情欢娱。

村里人终日里耳濡目染,思想迅速地商业化着。

城里人成群结队地来到的时候,必会看到,在那水车旁有一老妪和一少女。

老妪七十有几,少女才十六七岁,都穿着清朝的衣裳。

老妪形容枯瘦憔悴;

少女面似桃花、目如秋水,顾盼之际,“道是无晴却有晴”。

老妪纺线,少女刺绣,成为水车的陪衬,景观中的风景。

她们是景区雇来在那儿给观光客们看的,若有观光客与她们照相,或可得些小费。

老妪是村里的一位孤寡老人,在村里有一间半祖宅。

村子受益于旅游业,有了些公款,每月亦给她50元。

少女是从外地流落到这儿的。

她的家在哪里,家境如何,身世怎样,没人知道。

只有老妪觉得她是个好女孩儿。

她们成为“同事”几天以后,老妪曾问过少女住在哪儿,少女说住在一家饭店的危房里,每天五元钱,晚上还得帮着干两个多小时的活。

饭店里面有老鼠,她最怕老鼠。

“就是每月150元,也花去了我半个月的工资,还得看主人两口子的眼色……”少女说得泪汪汪的。

“闺女,住我家吧。

我那儿就我一个人,我也喜欢有你这么个伴儿,不会给你气受。

”于是,少女作为老妪所希望的一个伴儿,住到了老妪家里。

少女脸上的笑容多了,老妪脸上的皱纹少了。

熟悉她那张老面孔的人,发现她脸上几条最深的褶子变浅了,有要舒展开来的迹象了。

她脑后的抓髻也好看了,不像以前那么歪歪扭扭的了。

她的指甲不再长而不剪。

指甲缝也不再黑黢黢的了。

她那身“行头”显然洗得勤了。

她的好心情让她的小费也多起来了。

有好心人提醒她:

“你让那小人精住你那儿去了?

千万防着点儿,万一你那点钱被她偷了,临走连件寿衣都穿不上……”

老妪不爱听那样的话,她爱听少女的话。

少女常对她说:

“奶奶,尽量想高兴的事儿,那样您准能活一百多岁。

经历了许多年孑然一身,形影相吊的孤寡生活以后,忽然有了一个朝夕相处的女伴儿,老妪返老还童了似的。

然而有一天老妪忽然失明,接着咯血了。

村里不得不派人把她送到县医院,一诊断是癌症,早扩散了。

那么老的人了,也只有回家挨着。

村里的负责人就对少女说:

“她都这样了,你搬走吧,爱住哪儿住哪儿去吧。

少女哭着说:

“我不搬走。

奶奶对我好,我也要服侍服侍她……”

非亲非故,来历不明,还口口声声“奶奶,奶奶”叫得挺亲,就是不搬走,图什么呢?

村里的负责人想到了老妪的一间半祖屋。

于是,在老妪精神状态稍好的某日,村里的负责人带着一男一女来到了老妪家里,他介绍那男的是县公证处的,女的是位律师。

他开门见山地对老妪说,她应该在临死前作出决定,将一间半的祖屋留给村里。

那屋子是可以改装成门面房的,稍加改装以后,或卖或租,钱数都很可观。

老妪说:

“行啊!

”村里的负责人又说:

“那你就在这张纸上按个手印吧!

”老妪不高兴了:

“我觉得,我一时死不了。

”村里的负责人急了:

“所以趁你还明白,才让你按手印嘛!

”老妪就不理他们三个男女,把身子一转,背朝他们了……

村里的负责人没主意了,找来另外几个有主意的人商议,他们都认为老妪完全有可能被那个外省的小人精蛊惑了,把一间半祖屋“赠送”给那小妖精了……

于是全村男女老少同仇敌忾起来。

没人愿意去照顾那糊涂的老妪了,少女就连她那份儿工作也不能干了……

十几天后,老妪走了。

老妪攒下的钱不够发送自己,少女为她买了一件寿衣……

又过了几天,那少女也消失了,没跟村里任何人告别,也没留下封信……

(选自《散文选刊》2009年第5期。

因原文篇幅较长,有删节)

1.文中老妪的肖像描写与下文闰土的肖像描写在写法上有什么共同之处?

这样写对表现人物的状况、揭示人物的心理有什么作用?

请举例说明。

他身材增加了一倍;

先前的紫色的圆脸,已经变作灰黄,而且加上了很深的皱纹;

眼睛也像他父亲一样,周围都肿得通红,这我知道,在海边种地的人,终日吹着海风,大抵是这样的。

他头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣,浑身瑟索着;

手里提着一个纸包和一支长烟管,那手也不是我所记得的红活圆实的手,却又粗又笨而且开裂,像是松树皮了……他只是摇头;

脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,仿佛石像一般。

2.文中有关少女的称呼有两个,先是“小人精”,后为“小妖精”,一字之差,耐人寻味。

请联系上下文简析称呼变化的妙处。

3.少女最后为老妪做了什么事?

作者这样安排有什么用意?

4.从全文看,文章写村里人对老妪接纳少女这一行为的种种反应,有什么用意?

请说说你的理解。

5.下面对标题中“风景”的理解哪一项最恰当?

(

)(2分)

A.显示乡村旅游业的独有的韵味。

B.预示现代休闲农业的发展趋势。

C.展现江南农村古朴的风土人情。

D.彰显心灵的纯净和人性的光辉。

五、写作(50分)

请以“从那一刻开始”为题目写一篇作文。

要求:

1、文体自选。

2、字数不会少于600字。

3、文中不能出现真实的校名、人名。

参考答案:

一、积累与运用(22分)

1、yá

ngcà

nchěngqió

ng2、C慰籍应是慰藉3、D4、难道人家诸葛亮出山前也带过兵?

句式正确即可。

5、天街小雨润如酥,草色遥看近却无 ;

春眠不觉晓,处处闻啼鸟;

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄;

满园春色关不住,一枝红杏出墙来等。

春暖花开春光明媚春花秋月春华秋实春兰秋菊春暖花开春山如笑春光灿烂春风和气春光漏泄春光明媚等6、

(1)√

(2)√(3)√(4)×

7、五、二、屈原、婵娟、靳尚、郑袖

二、(10分)1、善:

善于尝:

曾经2、

(1)我弹琴大半辈子,终于在这里遇见了知音。

(2)今天听见你在这里弹琴,太像我老伴弹棉花的声音了。

3、对牛弹琴或者知音难觅。

译文:

在开国的时候,有个乔山人善于弹琴。

他以前得到过很杰出的琴师传授,弹琴的指法很精湛。

每当他在山野林间弹琴时,一遍又一遍,连飞鸟和凶猛的鹘都为之悲鸣。

一次他游历到楚郢,在旅店弹奏洞庭曲。

隔壁的一位老妇人听了琴音,非常感动,不禁感叹惋惜。

曲子弹奏完了,乔山人叹息道:

“我弹琴大半辈子,终于在这里遇见了知音!

”一会有人敲门,老妇人进来说道:

“我的老伴活着的时候,是弹棉花的。

今天听见你在这里弹琴,太像我老伴弹棉花的声音了。

三、课内现代文15分1、BAA 2、积极主动的战斗热情和乐观勇敢的革命精神3、A 4、D 5、描写6、写暴风雨逼近之时,海燕搏击风浪,以必胜的信心迎接暴风雨的到来。

四、课外现代文阅读(23分)

(一)1、向往唐人旷达潇洒、恬淡清新的风范神韵;

赞美唐人重人格重友情的晶格节操;

感叹巩代人无法进入唐人境界。

2、照应文题;

承上启下;

具体形象地表现了唐人潇洒多情的风范神韵;

增添诗意文采:

引出下文的想象与抒情。

3、

符合偏正结构,前两个竽为叠词即可给分。

第三字"

欲"

雷同,可不扣分;

重复"

飘飘"

不给分。

示例:

栩栩如生翩翩似仙摇摇欲坠……

4、相同:

引起阅读兴趣,引出下文。

不同:

《伟大的力量》提出问题,引发理性思考。

《大唐柳色》创设情境,引发感性遐想。

5、答题要求:

与原文衔接自然;

(酌情给分)示例一:

但是,大唐柳色依然夜夜入梦。

″示例二:

送,大概就是现代人的悲哀了。

(此例为原文结尾)6、两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

最是一年春好处,绝盛烟柳满皇都。

(二)1.①都运用了对比的手法表现人物的状况,揭示人物的心理。

②通过人物外貌的变化,表现人物生活状况的变化。

闰土的生活日益窘困,因而他的脸色已经变作灰黄;

老妪生活得到了改善,原先枯瘦憔悴的容貌也变了。

③通过人物外貌的变化,表现人物精神状态的变化。

活泼可爱的闰土变得像石像一般,表现了他内心的凄苦和麻木;

而老妪连皱纹都“有要舒展开来的迹象”,是因为她有了“好心情”,“返老还童了似的”。

2.称呼的变化意味着感情的变化:

村里人称少女“小人精”,是他们认为少女住到老妪的家里是为了老妪的钱,认为她精明,表明了村里人对少女的提防和排斥。

称她为“小妖精”,是人们认为老妪经她的蛊惑,才将房子“赠送”给她了,流露出的是他们的“同仇敌忾”之情。

作者把村里人对少女的敌意融于称呼的变化之中,真是匠心独运。

3.①少女为老妪买了一套寿衣。

②回应了上文村里人说的“临走连件寿衣都穿不上”的无端猜测。

③少女真正把老妪当作自己的奶奶,尽了孝心,表现了少女的心灵之美。

4.①表明对村里人种种行为的不满和批判。

②衬托出老妪和少女的善良和仁爱。

③折射出在商业化大潮的影响下,人与人之间关系的扭曲。

呼吁人与人之间的信任、理解和关爱,呼唤抛开了金钱和利益的最纯真的感情的回归。

5.D