一轮复习文化生活第二单元复习教学设计.doc

《一轮复习文化生活第二单元复习教学设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一轮复习文化生活第二单元复习教学设计.doc(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

第二单元文化传承与创新

一、内容及解析

本单元的核心是文化发展,围绕文化发展,对文化的传播、继承与创新进行分析,了解文化传播、继承与创新的关系。

文化的多样性是文化交流和传播的前提,文化在交流中传播。

文化继承是文化发展的必要前提,发展是继承的必然要求。

文化创新是文化自身发展的内在要求,文化的传播和继承的过程渗透着文化创新的精神。

二、目标及解析

(一)考试范围

第3课文化的多样性与文化传播

1、世界文化多样性的表现2、世界文化与民族文化的关系3、尊重文化多样性的意义4、文化传播的多种途径5、现代文化传播手段的特点6、推动文化交流的意义

第4课文化的继承与发展

1、传统文化的特点及其影响2、对待传统文化的正确态度3、文化发展的主要因素4、文化继承与发展的关系

第5课文化创新

1、文化创新的源泉和动力2、文化创新的意义3、创新与继承的关系4、创新与借鉴、融合5、坚持文化创新的正确方向

(二)考情分析

常考的知识点:

本单元考查的重点知识是文化的多样性及文化交流、文化继承与发展、文化创新。

第三课文化的多样性和文化传播

问题一(考点1).如何理解世界文化多样性的表现?

(1)世界文化是由不同民族、不同国家的文化共同构成的。

不同民族和国家文化的内容和形式各具特色。

文化多样性是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的重要动力。

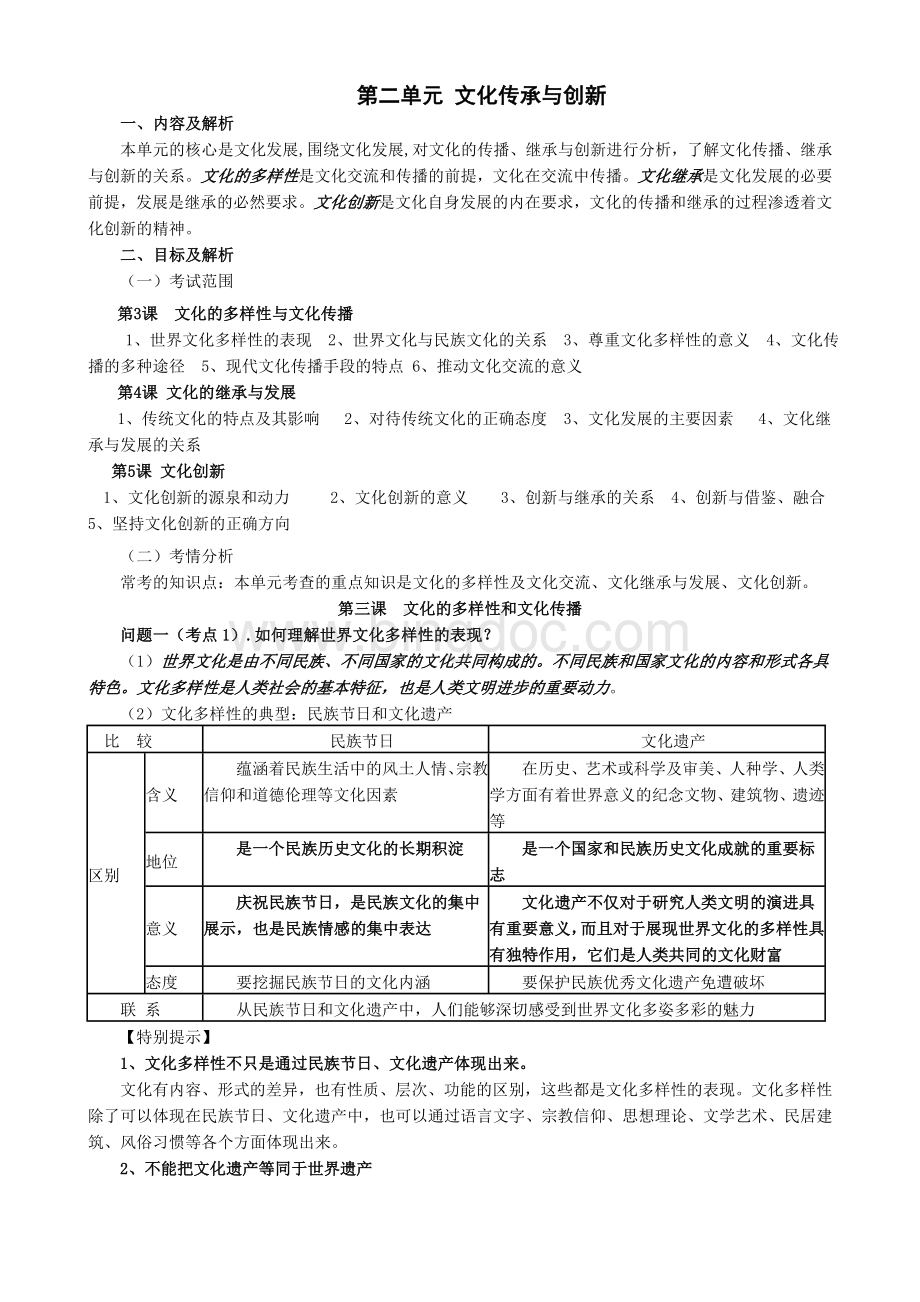

(2)文化多样性的典型:

民族节日和文化遗产

比较

民族节日

文化遗产

区别

含义

蕴涵着民族生活中的风土人情、宗教信仰和道德伦理等文化因素

在历史、艺术或科学及审美、人种学、人类学方面有着世界意义的纪念文物、建筑物、遗迹等

地位

是一个民族历史文化的长期积淀

是一个国家和民族历史文化成就的重要标志

意义

庆祝民族节日,是民族文化的集中展示,也是民族情感的集中表达

文化遗产不仅对于研究人类文明的演进具有重要意义,而且对于展现世界文化的多样性具有独特作用,它们是人类共同的文化财富

态度

要挖掘民族节日的文化内涵

要保护民族优秀文化遗产免遭破坏

联系

从民族节日和文化遗产中,人们能够深切感受到世界文化多姿多彩的魅力

【特别提示】

1、文化多样性不只是通过民族节日、文化遗产体现出来。

文化有内容、形式的差异,也有性质、层次、功能的区别,这些都是文化多样性的表现。

文化多样性除了可以体现在民族节日、文化遗产中,也可以通过语言文字、宗教信仰、思想理论、文学艺术、民居建筑、风俗习惯等各个方面体现出来。

2、不能把文化遗产等同于世界遗产

世界遗产包括世界文化遗产和世界自然遗产。

并非所有的文化遗产都能成为世界遗产。

文化遗产要成为世界遗产,必须通过一定的程序,由联合国教科文组织决定,以名录的方式确定,并给予保护。

【深入理解】

1.认识民族文化的多样性,要坚持用全面的观点看问题,反对用片面的观点看问题。

既要看到不同民族文化的共性和普遍规律,又要认识到各民族文化之间的差异。

既要认同本民族的文化,又要尊重其他民族的文化,反对排斥异文化和盲目崇拜异文化的错误倾向。

2.要用联系的观点看问题,反对用孤立的看问题。

当前,人类文化交流的速度更快,更广,各种文化相互沟通、交流、理解与融合是世界文化发展的主流。

3.经济全球化的趋势使世界文化的多样性面临着日益严峻的挑战,必须对那些面临失传的古老民族文化进行抢救和保护,不要让它们被历史淘汰。

4.经济活动中的贸易往来是文化传播的重要方式和途径。

体现了经济对文化的作用。

古代商旅体育事业,商贸交易活动不仅通过商品交换将商品中蕴涵的丰富文化加以交流,而且通过人一人之间的交往过程交流文化。

5.由于不同地区、不同民族的人们居住的环境不同,需要面对不同气候、地形和水源条件,这就决定了他们的人口规模、生产活动和社会组织会存在差异,并且影响到了他们的人生态度、习俗、艺术等方面,逐渐形成了各具特色的文化传统。

不同的地域,有地域文化的差异。

就世界范围而言,有中国儒家文化、欧洲基督教文化、美洲印地安人文化、中东阿拉伯文化等。

就某一国家而言,如中国,则有中原文化、齐鲁文化、荆楚文化、巴蜀文化等各具特色的地方文化。

问题二(考点2)如何理解世界文化与民族文化的关系?

。

①由于世界各民族的社会实践有其共性,有普遍的规律,在实践中产生和发展的不同民族文化也有共性和普遍规律。

②但是各民族间经济的和政治的、历史的和地理的等多种因素的不同,又决定了各民族文化之间存在着的差异。

③所以,文化是民族的,各民族都有自己的文化个性和特征;文化又是世界的,各民族文化都是世界文化中不可缺少的色彩。

对人类社会来说,文化多样性的重要作用必不可少。

【特别提示】

文化具有多样性,并不意味着世界各国、各民族的文化完全不同。

文化具有特殊性也有普遍性。

问题三(考点3)如何全面理解尊重文化多样性?

(1)是什么――文化多样性的构成

世界文化是由不同民族、不同国家的文化共同构成的。

不同民族和国家文化的内容和形式各具特色。

文化多样性是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的重要动力。

(2)为什么――尊重文化多样性的意义

文化是民族的,又是世界的。

各民族都有自己的文化个性和特征,各民族文化都是世界文化中不可缺少的色彩。

A.尊重文化多样性是发展本民族文化的内在要求。

民族文化起着维系社会生活、维持社会稳定的重要作用,是这个民族生存与发展的精神根基。

尊重文化多样性,首先要尊重自己民族的文化,培育好、发展好本民族文化。

B.尊重文化多样性是实现世界文化繁荣的必然要求。

(3)怎么办――如何尊重文化多样性?

①对待文化多样性的正确态度:

既要认同本民族文化,又要尊重其他民族文化。

不同民族之间应该相互尊重,在发展本民族文化的同时,共同促进人类文明繁荣进步。

②尊重文化多样性的原则:

必须遵循各国文化一律平等的原则。

这就要求我们在文化交流中,要尊重差异,理解个性,和平共处,共同促进世界文化的繁荣。

【特别提示】尊重文化的多样性并非就是承认和保护一切文化。

世界文化具有多样性,但不等于说所有文化的存在都是合理的、积极的。

在当今世界,不是所有的文化都符合社会发展的趋势和人类自身精神生活的发展需求,相反,一些腐朽没落的、低级庸俗的文化现象和文化行为,将严重影响人们的身心健康,阻碍社会的进步,对此我们要加以抵制和消除。

问题四(考点4)识记生活中文化传播的多种途径(三个重要途径和其他途径)

文化传播途径和方式:

①商业贸易是文化交流的重要途径。

②人口迁徙是文化交流的重要途径之一。

③教育是文化传播的又一重要途径。

④其他:

小到亲朋聚会、外出旅游,大到各种经济、政治、文化活动,都可以成为文化传播的途径。

【特别提示】

文化传播的方式和途径与传媒手段是一回事吗?

①文化传播的方式和途径指的是与人们文化传播相关联的社会交往活动,如商业活动、文化活动、留学、聚会、旅游等。

②传媒手段是指媒体所借助的物质技术手段、工具,如书籍、电视、网络等。

③无论是文化传播的方式和途径,还是传媒手段,都直接影响着文化传播的速度、广度和深度。

问题五(考点5)现代文化传播手段的特点。

(1)含义与地位:

现代社会中的传媒有报刊、广播、电视、网络等多种形式,这类传媒被称为大众传媒。

大众传媒如今已成为文化传播的主要手段。

传媒真正开始面向大众传递信息,是以印刷媒体的推广为标志的。

(2)特点:

依托电子技术、微电子技术、光纤通信技术、网络技术、多媒体技术等现代信息技术,大众传媒能够最大程度地超越时空的局限,汇集来自世界各地的信息,日益显示出文化传递、沟通、共享的强大功能,已成为文化传播的主要手段。

问题六(考点6)加强中外文化交流的意义。

(1)意义:

为中华文化的传播和世界文化的发展作出了贡献。

外域文化不断传人中国,促进了中华文化的发展和进步。

(2)对策:

我们既要热情地欢迎世界各国优秀文化在中国传播,吸收各国优秀文明成果,又要主动地推动中华文化走向世界。

做中外文化交流的友好使者,是时代赋予我们的使命。

【特别提示】

1、文化交流是双向的。

2、文化交流对民族文化既有利也有弊。

3、不能认为文化无国界,可以任意交流和借鉴。

第四课文化的继承性和文化发展

问题一(考点1)传统文化的特点及影响。

(1)含义:

传统文化指在长期历史发展中形成的,并保留在现实生活中的,具有相对稳定性的文化。

(2)特点:

①传统文化具有继承性。

传统文化是在长期历史发展中形成并保留在现实生活中的,包括传统习俗、传统建筑、传统文艺、传统思想的继承等。

②传统文化具有相对稳定性。

传统文化在世代相传中保留着基本特征,同时,它的具体内涵又能够因时而变,有些传统文化在当今社会被赋予新的内涵。

注意:

这里的“稳定”是“相对稳定”而非“永恒不变”,一定要把握传统文化其“变的绝对性”与“不变的相对性”的关系。

③传统文化具有鲜明的民族性。

各民族的传统文化存在差异,表现出鲜明的民族特点。

一个民族的传统文化,对形成本民族的性格、心理、道德等特征方面,起着重要作用,是维系本民族生存和发展的精神纽带。

(3)影响:

①传统习俗对人们的物质生活和精神生活产生持久影响;传统思想对人们的价值观念、生活方式和中国的发展道路具有深刻的影响;传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带,能增强民族认同感和凝聚力。

②传统文化的影响作用是双重的,传统文化的相应内容如果能顺应社会生活的变迁,不断满足人们日益增长的精神需求,就能对社会与人的发展起积极作用。

反之,如果一成不变,传统文化也会阻碍社会进步、妨碍人的发展,起消极作用。

问题二(考点2)如何理解对待传统文化的正确态度(要会运用)?

(1)对待传统文化的正确态度是:

“取其精华、去其糟粕”,批判继承,古为今用。

(2)面对传统文化,要辩证地认识它们在现实生活中的作用,分辨其中的精华和糟粕。

(3)对于传统文化中符合社会发展要求的、积极向上的内容,应该继续保持和发扬。

对于传统文化中不符合社会发展要求的、落后的、腐朽的东西,应该自觉加以改造与剔除。

(4)必须反对两种错误态度:

一是全盘否定传统文化的历史虚无主义和传统虚无主义,二是全盘肯定的守旧主义和保守主义。

问题三(考点3)如何理解并运用文化继承与发展的关系?

(1)继承和发展是同一过程的两个方面,文化在继承中发展。

(2)继承是发展的必要前提,发展是继承的必然要求。

文化继承对传统文化有所淘汰、有所发扬,从而使文化得到发展。

同时,又不断革除陈旧的、过时的旧文化,推出体现时代精神的新文化,这就是“推陈出新、革故鼎新”。

(3)在继承的基础上发展,在发展的过程中继承,这就是文化传承。

“取其精华、取其糟粕”侧重于对传统文化的正确态度,是改造传统文化的过程。

“推陈出新、革故鼎新”侧重于对文化的继承、发展和创新,是创造新文化、发展先进文化的过程。

问题四(考点4)影响文化发展的重要因素。

影响文化发展的因素包括:

①生产力和生产关系的矛盾运动决定着社会制度的变化,也决定着文化的发展方向。

(最大因素)、②科学技术的进步,是促进经济发展的重要因素,也是推动文化发展的重要因素。

(内在因素)、③思想运动催生社会,促进文化发展(助推器)、④教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的教化与培育上始终扮演着重要的角色。

注意:

影响文化发展的根本因素是实践。

问题五.教育在文化传承中的作用。

(1)教育是人类特有的传承文化的能动性活动,具有选择、传递、创造文化的特定功能,在人的教化与培育上始终扮演着重要的角色。

(2)教育通过对受教育者“传道、授业、解惑”,把文化传递给下一代。

(3)教育能够以浓缩的形式重演人类在漫长的历史中走过的认识世界的过程,使人们在有限的学习生涯中获得既有的文化财富,“站在前人的肩膀上”从事文化创造。

(4)随着教育方式的不断变革,教育在人类文化传承中将产生越来越大的影响。

第五课文化创新

问题一(考点1)如何理解社会实践是文化创新的源泉、动力?

(1)社会实践是文化创新的源泉。

人类在改造自然和社会的实践中,创造出自己特有的文化。

离开了社会实践,文化就会成为无源之水、无本之木,人们不可能作出有价值的文化创造。

(2)社会实践是文化创新的动力。

一方面,社会实践不断出现新情况,提出新问题,需要文化不断创新,以适应新情况,回答新问题。

另一方面,社会实践的发展,为文化创新提供了丰富的资源,准备了更加充足的条件。

(3)社会实践是文化创新的根本途径。

(4)社会实践是检验文化创新成果的标准。

(5)推动社会实践和人的全面发展是文化创新的根本目的。

{补充}:

文化创新的主体

人民群众从来就是社会实践的主体,也是文化创造的主体。

问题二(考点2)如何理解文化创新的意义?

(1)文化创新的作用,既表现为不断推动社会实践的发展,又表现为不断促进民族文化的繁荣。

(2)文化创新可以推动社会实践的发展。

文化源于社会实践,又引导、制约着社会实践的发展。

推进社会实践的发展,是文化创新的根本目的,也是检验文化创新的标准。

(3)文化创新能够促进民族文化的繁荣。

文化创新是一个民族的文化永葆生命力和富有凝聚力的重要保证。

问题三(考点3)如何正确理解文化创新与继承的关系?

(1)文化创新的过程,既是一个“取其精华、去其糟粕”改造传统文化的过程,又是一个“推陈出新、革故鼎新”创造新文化、发展先进文化过程。

(2)着眼于文化的继承,“取其精华、去其糟粕”,“推陈出新、革故鼎新”这是文化创新必然要经历的过程。

(3)一方面,我们不能离开传统,空谈文化创新。

另一方面,体现时代精神,是文化创新的重要追求。

文化创新,表现在为传统文化注入时代精神的努力之中。

【特别提示】

(1)文化创新既要继承传统,又要体现时代精神,二者并不矛盾。

文化创新必须对传统文化进行批判性继承,否则就会推动文化创新的根基;只有体现时代精神,才能使文化创新成为现实,否则文化就会停滞不前。

(2)文化创新的根基和文化创新的基础是不是一回事?

二者不是一回事。

文化创新的根基是传统文化;文化创新的基础是社会实践。

对传统文化的继承和创新必须建立在社会实践的基础上。

【应用指导】

1.尝试进行文艺创作,体会调查研究与体验生活对文艺创作的重要意义。

2.结合教材中学过的优秀文章,分析它与现实生活的联系,认识社会实践对文化创新所起的作用。

3.结合北京奥运会徽、主题、宣传口号等实例,分析文化创新的意义。

4.结合我国与其它国家经济、政治和文化方面的交往活动,认识文化交流与创新对于经济、政治和社会发展的重要意义。

问题四(考点4)文化创新与借鉴、融合的关系。

(1)在社会实践的基础上,不同民族文化之间的交流、借鉴与融合,既是人类文明发展的重要动力,也是文化创新必然要经历的过程。

实现文化创新,需要博采众长。

(2)在文化交流、借鉴融合过程中,必须以世界优秀文化为营养,充分吸收外国文化的有益成果。

(3)在学习和借鉴其他民族优秀文化成果时,要以我为主,为我所用。

(4)既要反对“守旧主义”和“封闭主义”,又要克服“民族虚无主义”和“历史虚无主义”错误倾向。

问题五(考点5)如何坚持文化创新的正确方向?

坚持正确方向,克服“守旧主义”和“封闭主义”(即拒绝接受新文化和任何外来文化的倾向)、“民族虚无主义”和“历史虚无主义”(即意味推崇外来文化,根本否定传统文化的)的错误倾向。

【总结归纳】:

如何进行文化创新?

(1)立足于社会实践,是文化创作的基本要求,也是文化创新的根本途径。

(2)着眼于文化的继承,继承传统(即“取其精华、去其糟粕”),推陈出新(即:

“推陈出新、革故鼎新“)。

(3)在社会实践的基础上,面向世界,博采众长。

(4)坚持正确方向,克服“守旧主义”、“封闭主义”、“民族虚无主义”和“历史虚无主义”的错误倾向。

【重、难点、易错、易混知识分析】

1、世界文化全球化趋势的出现,必然弱化民族文化的多样性。

简析;没有民族的文化就无所谓世界文化,多样的世界文化才能使世界更加丰富多彩,充满生机与活力。

2、文化的多样性,就是文化多元性

简析:

文化的多样性,主要指人类文化的表现形式丰富多彩

文化的多元性指文化的来源和性质以及指导思想上的差异。

文化的多元性是文化多样性的一种表现,但不是文化多样性的发展方向。

我们的态度是:

提倡文化的多样性,反对文化的多元化。

3、大众传媒的发展将会促使旧的传媒的消失

简析:

大众传媒已成为文化传播的主要手段,但并不意味着旧的传媒的消失

4、人口迁徙是文化传播的一种手段

简析:

人口迁徙是文化传播的一个重要途径,大众传媒是现代文化传播的主要手段

5、传统思想是传统文化的基本形式之一。

对人们的物质生活和精神生活产生持久的影响。

简析:

传统习俗,对人们的物质生活和精神生活产生持久的影响。

传统思想对今天中国人的价值观念,生活方式和中国的发展道路,具有深刻影响。

6、传统建筑被称为民族精神的火炬

简析:

传统建筑被称为凝固的艺术,是展现中国传统文化的重要标志。

传统文艺被称为民族精神的火炬,是中华民族灿烂文化的重要组成部分。

7、发展先进文化是文化创新的根本目的

简析:

推动社会实践的发展,促进人的全面发展,是文化创新的根本目的,也是检验文化创新的标准所在。

8、文化创新来自创作者的灵感,文化工作者是文化创造的主体

简析:

文化创新来源于社会实践,不是作者的灵感,人民群众是社会实践的主体,也是文化创造的主体。

9、对待传统文化,首先是继承,其次是发展。

简析:

文化的继承与发展是同一个过程的两个方面,而不是先后两个过程。

对待传统文化,应在继承的基础上发展,在发展的过程中继承。

10、文化创新提示的问题主要是交流、融合

简析:

文化创新提示的问题主要是继承传统,又体现时代精神。