心理学知识第三章 感觉和知觉文档格式.docx

《心理学知识第三章 感觉和知觉文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《心理学知识第三章 感觉和知觉文档格式.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

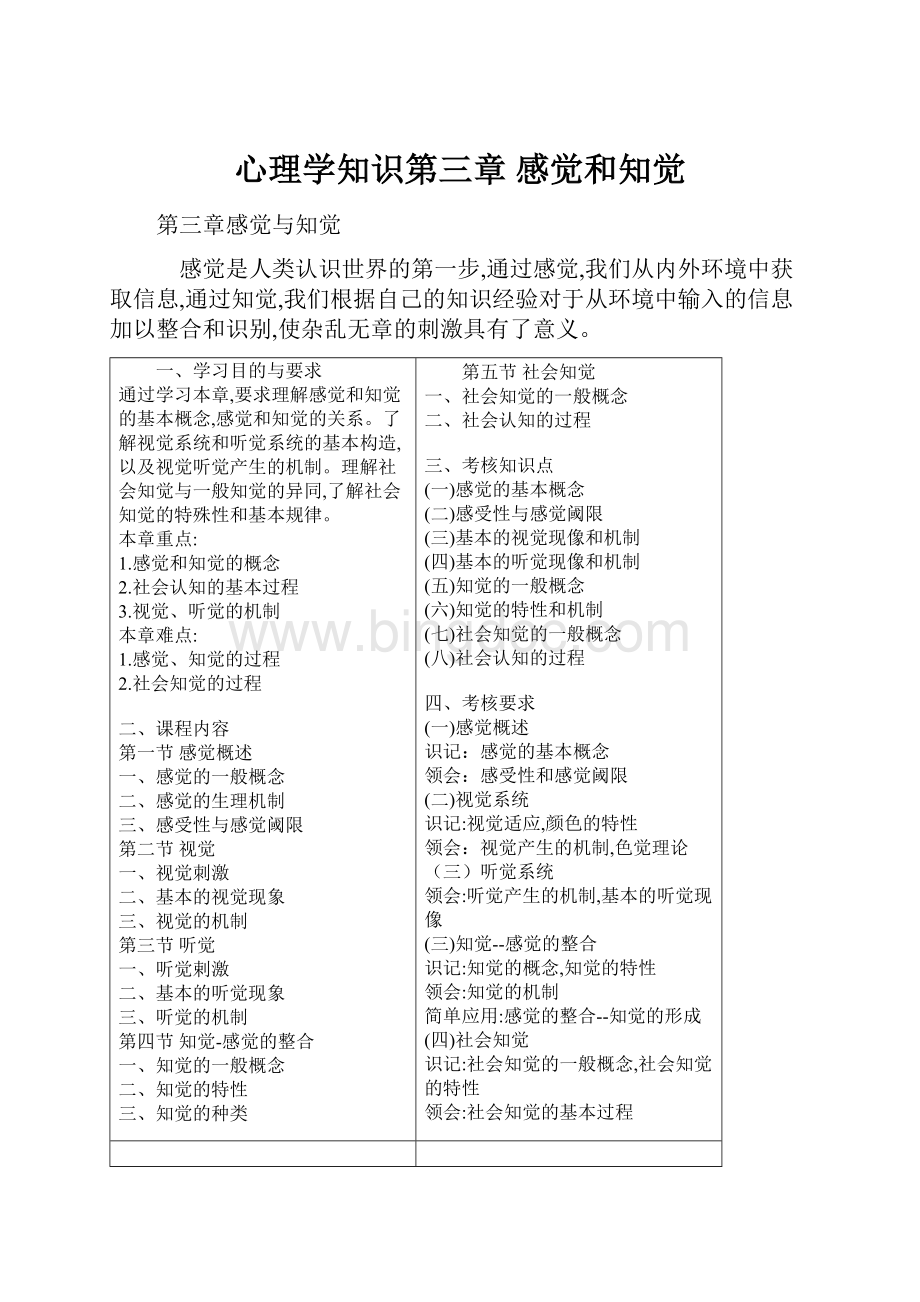

二、社会认知的过程

三、考核知识点

(一)感觉的基本概念

(二)感受性与感觉阈限

(三)基本的视觉现像和机制

(四)基本的听觉现像和机制

(五)知觉的一般概念

(六)知觉的特性和机制

(七)社会知觉的一般概念

(八)社会认知的过程

四、考核要求

(一)感觉概述

识记:

感觉的基本概念

领会:

感受性和感觉阈限

(二)视觉系统

识记:

视觉适应,颜色的特性

视觉产生的机制,色觉理论

(三)听觉系统

领会:

听觉产生的机制,基本的听觉现像

(三)知觉--感觉的整合

知觉的概念,知觉的特性

知觉的机制

简单应用:

感觉的整合--知觉的形成

(四)社会知觉

社会知觉的一般概念,社会知觉的特性

社会知觉的基本过程

第一节感觉概述

一、感觉的一艘概念

感觉是人们从外部世界,同时也可以从身体内部获取信息的第一步。

感觉是人们的感官对各种不同刺激能量的觉察,并将它们转换成神经冲动传往大脑而产生的。

例如眼睛将光剌激转换成神经冲动,耳朵将声音剌激转换成神经冲动,传入到大脑的不同部位,就引起不同的感觉。

人类感觉根据它获取信息的来源不同,可以分为三类:

远距离感觉、近距离感觉和内部感觉。

远距离感觉包括视觉和听觉,它们提供位于身体以外具有一定距离处的事物的信息,对于人类的生存有重要意义,在各种感觉中得到最好的发展。

近距离感觉提供位于身体表面或接近身体的有关信息,包括味觉、嗅觉和皮肤觉。

皮肤觉又可细分为触觉、温度觉和痛觉。

内部感觉的信息来自身体内部,机体觉告诉我们内部各器官所处状态,如饥、渴、胃痛等;

肌动觉感受身体运动与肌肉和关节的位置;

平衡觉由位于内耳的感受器传达关于身体平衡和旋转的信息。

本章中重点阐述与视觉和听觉有关的内容。

感觉是通过觉察声、光、热、气味等各种不同形式的能量去收集外界的信息,眼睛看光线、耳朵听声音等,任何感觉的作用都在于收集信息并提供给大脑去进行进一步的加工。

不同感觉虽然收集的信息不同,产生它的机构不同,但作为一个加工系统,它的活动基本上包括以下三个环节。

产生感觉的第一步是收集信息。

感觉活动的第二步是转换,即把进入的能量转换为神经冲动,这是产生感觉的关键环节,其机构称感受器(receptor)。

不同感受器上的神经细胞是专门化的,它们只对某一种特定形式的能量发生反应。

感觉活动的第三步是将感受器传出的神经冲动经过传入神经的传导,将信息传到大脑皮层,并在复杂的神经网络的传递过程中,对传人的信息进行有选择的加工。

最后,在大脑皮层的感觉中枢区域,被加工为人们所体验到的具有各种不同性质和强度的感觉。

(一)感受性

感觉总是由外界物理量引起的,物理量的存在以及它的变化是感觉产生和发生变化的重要条件。

研究物理量和心理量之间的关系的科学称为心理物理学,是早期心理学研究的一个重要领域。

它所提出的一些规律,至今仍在实践领域中起很大作用。

心理量与物理量之间的关系是用感受性的大小来说明的。

感受性是指人对刺激物的感觉能力。

不同的人对剌激的感受性是不同的。

检验感受性大小的基本指标称感觉阈限。

感觉阈限是人感到某个剌激存在或剌激发生变化所需刺激强度的临界值。

感觉阈限与感受性的大小成反比例关系。

阈限又分为绝对感觉阈限和差别感觉阈限。

(二)绝对感觉阈限

绝对感觉阈限指最小可觉察的剌激量,即光、声、压力或其他物理量为了引起刚能觉察的感觉所需要的最小数量。

感觉阈限越低,感受性越高。

不同的人感觉能力不同,即感受性有很大差异,实践证明它能通过训练而改变。

绝对阈限是有50%机会被觉察的最小刺激量。

下表显示了早期心理物理学家研究总结得出的一般人的各种感觉的绝对感觉阈限。

表3.1人类各种感觉的绝对感觉阈限

视觉

30英里以外的一烛光

听觉

安静环境中20英尺以外的手表滴答声

味觉

两加仑水中的一匙白糖

嗅觉

弥散于6个房间中的一滴香水

触觉

从一厘米距离落到你脸上一个苍蝇的翅膀

(三)差别感觉阈限

觉察刺激之间微弱差别的能力称为差别感受性。

它在生活实践中有重要意义,可以通过实践锻炼而提高。

那种刚能引起差别感觉的两个刺激之间的最小差异量称为差别感觉阈限。

差别感受性越高的人,引起差别感觉所需要的刺激差别越小,即差别感觉阈限越低。

研究发现,为了辨别一个剌激出现了差异,所需差异大小与该剌激本身的大小有关。

描述觉察刺激的微弱变化所需变化量与原有刺激之间的关系的规律,由19世纪德国生理学家韦伯发现,称韦伯定律(Weber'

slaw)。

韦伯定律指出,在一个剌激能量上发现一个最小可觉察的感觉差异所需要的剌激变化量与原有剌激量的大小有固定的比例关系。

这个固定比例对不同感觉是不同的,用K表示,通常称为韦伯常数或韦伯比率(见表3.2)。

表3.2不同感觉的差别感觉阈限

感觉

K(韦伯分数)

音高

0.003

亮度

0.017

重量

0.020

响度

0.100

皮肤压觉

0.140

咸味

0.200

表3.2显示不同感觉的韦伯常数,K值越小,表示该种感觉对差异越敏感。

差别感觉阈限是刺激变化量与原有刺激量之间的一个固定比例关系。

在刺激变化时所产生的最小感觉差异称最小可觉差(justnoticeabledifference),简称jnd。

每个人的最小可觉差不等,它可以因训练或其他条件而改变。

1860,年德国心理学家费希纳(GustavFechner)对韦伯定律作了进一步的发展,提出它也可用于了解人们对刺激量的心理经验,即知觉大小。

费希纳指出,由于jnd是对刺激量的一个最小变化的觉察量,那么就可以用它作为测量知觉经验变化的单位。

当剌激量越大时,产生一个jnd所需要的变化量越大,也可以解释为在物理量不断增加时,心理量的变化逐渐减慢。

说明在物理量增大时,为了感知到同样的差异,需要更大的刺激变化,这一规律称为费希纳定律(Fechner'

严格地讲费希纳定律是:

由剌激引起知觉大小是该感觉系统的K值与刺激强度的对数之积。

见图3.1。

该图的X轴代表刺激强度,Y轴代表知觉强度。

图3.1费希纳定律在视觉上的应用

图中A与B的差异在剌激差异量上与BC之间不等,但引起的心理经验相等,都是两个最小可察觉差异。

用数学的说法是:

当知觉经验以算术级数(1-2-3)增长时,刺激能量以几何级数(1-4-9)增长,知觉经验与剌激强度之间在数量上是一种对数关系。

第二节视觉

人类视觉剌激是电磁辐射的一部分,称可见光(visiblelight).其波长在将近400至750毫微米之间。

自然界中不同的动物各有适合其生存条件的不同视觉系统。

人的视觉虽然在某些方面似乎不如动物敏锐,但是人眼是一个非常完善的视觉机构,它能够看近处和看远处,在亮光下和在昏暗处米看东西,适应各种环境,并且更重要的是,人的眼睛有完美的色觉,使人能够欣赏到色彩缤纷的美好世界。

图3.2显示可见光谱与电磁波的关系。

图3.2光谱与电磁波

(一)视觉适应

适应指的是在剌激物持续作用下感受性发生的变化,适应既可以是提高感受性,也可以是降低感受性。

视觉的适应现象最常见的有明适应和暗适应两种。

明适应又称光适应。

由暗处到光亮处,特别是在强光下,最初一瞬间会感到光线刺眼发眩,几乎看不清外界物体,几秒钟之后逐渐看清物体。

这种对光的感受性下降的变化现象称为明适应。

从亮处到暗处,人眼开始看不见周围东西,经过一段时间后才逐渐区分出物体,人眼这种感受性逐渐增高的过程叫暗适应。

(二)色觉

在一定强度下,一种波长的光引起一种特定的颜色感觉。

但眼睛很少接受到的是单一波长的纯光。

例如,日光是由各种波长的光波混合而成。

颜色感觉具有三种属性:

色调、饱和度和亮度。

色调是颜色的基本特征或表现,如红色、绿色,它由混合光中起主导作用的波长所决定。

在产生白、灰、黑系列的混合光中,由于没有起主导作用的波长,一般认为它们不具色调,称它们为无彩色或中和色。

各种彩色依据它在心理上的相似程度排列,可构成一个环形,称色环,见图3.3。

在色环上,凡相邻两种不同波长的色光相混合,都会产生位于两者中间的另外一种颜色。

例如红与黄相混合会出现橙色。

饱和度与光的强度有关。

在一个颜色中,起主导作用的波长越强,表现出色调越纯,也就是该颜色的饱和度越大。

亮度指构成该颜色的全部光波的总强度。

白色亮度最大,当其亮度减弱时,表现出一系列灰色,最终达到全部黑暗时,视觉消失。

图3.3色环

(一)眼睛

1.眼睛的构造

眼睛是一个非常复杂和完善的视觉结构。

光波传到眼部首先要经过一些辅助组织的调节,才能投射到眼球底部的视网膜上成像。

眼球最外部是一个透明的保护层,叫做角膜,光线通过它进入到位于它后面由虹膜环绕的瞳孔。

瞳孔随光线的强弱调节其大小,使适量的光线进入眼球。

瞳孔后方是水晶体,再经过眼部肌肉调节水晶体的曲度变化,适量的光线就能恰好聚焦在眼球后部的视网膜上成像了(见图3.4)。

图3.4眼睛的主要构造

2.网膜上的感光细胞

光能向神经活动的转换在网膜上实现,网膜是真正的感光机构。

网膜由多层神经细胞组成,最主要的是两种感光细胞--棒体细胞和锥体细胞。

在光的刺激作用下,它们通过所含化学物质的变化传递着视觉信息。

棒体细胞和锥体细胞不仅形状不同,它们的功能和在网膜上的位置分布也不相同。

棒体细胞只对光的强度起反应,对微弱光线敏感,但不能分辨颜色;

锥体细胞则可以专门反应光的波长(也就是颜色),但对光的强度反应很差,因此在光亮条件下,锥体细胞使人能够细微地分辨颜色,在人类视觉中最为活跃,而在光线微弱时就不起作用了。

感光细胞在网膜上的分布:

锥体细胞集中于网膜中心,称作中央窝或黄斑(fovea)的一点上。

离开黄斑向网膜边缘扩展,锥体细胞逐渐减少,棒体细胞逐渐增加。

这就造成了假若在昏暗条件下要看一个细小的物体,余视比正视效果更好。

视觉适应的产生正是不同感光细胞起作用的结果。

暗适应包含两种基本过程:

瞌孔大小的变化及视网膜感光化学物质的变化。

从光亮到黑暗的过程中,瞠孔直径可由2毫米扩大到8毫米,使进入眼球的光线增加10~20倍,但暗适应的主要机制是视网膜的感光物质--视紫红质的恢复。

人眼接受光线后,锥体细胞和棒体细胞内的一种光化学物质--视黄醛完全脱离视蛋白,发生漂白过程;

当光线停止作用后,视黄醛与视蛋白重新结合,产生还原进程。

由于漂白过程而产生明适应,由于还原过程使感受性升高而产生暗适应。

视觉的暗适应程度是与视紫红质的合成程度相应的。

暗适应主要是棒体细胞的功能,在暗适应的最初5~7分钟里,感受性提高很快,这一阶段是锥体细胞与棒体细胞共同参与的结果;

之后,感受性仍上升,不过上升的速度降低了,这一阶段是只有棒体细胞继续起作用。

明适应的过程与暗适应相反,一方面瞌孔缩小以减少视网膜上的光量,另一方面暗适应时的棒体细胞的作用转到锥体细胞发生作用,其机制也可以用视觉色素的漂白过程来解释。

(二)色觉理论

1.三原色说

三原色说是由杨和黑尔姆兹提出,也称杨一黑理论。

他们认为任何颜色都能由三种波长的纯光混合而产生。

人具有三种不同形态的锥体细胞,它们分别对红、绿、蓝三种原色最敏感。

以不同比例混合这三种原色,可以产生各种不同颜色。

生理学家用显微镜观察已发现了三种锥体细胞。

但三原色说对于有些视觉现象还不能做出很好的解释。

例如视觉后像,当光剌激终止对感受器的作用后,它所引起的视觉并不立即消失,它会出现一个短暂的驻留,称正后像。

电影的原理就是利用人们的正后像,使快速呈现的一组断续的图像被看成了连续的动景。

如图3.5注视其图中心的黑色圆点一分钟,然后把注视点转移到右图中心的X处,你会看到白色背景上的一个黑色十字架,这种视觉现象称作负后像。

根据负后像原理,你可以发现在注视任何一种颜色后,都会在白色背景上看到一个与它相反的颜色出现,这是颜色对比现象。

图3.5负后像

2.拮抗理论

为了解释颜色对比现象,黑林提出颜色拮抗理论,也简称四色说。

他提出人眼对光反应的视觉基本单元是成对组织的,有红、绿、黄、蓝四种原色,加上黑与白共成三对,在光波影响下起作用。

每一对的两个要素作用相反,具有拮抗作用,表现是当其中一个停止作用后,另一个就激活。

所以先看红色,后像就是绿色。

拮抗原理也能解释颜色互补现象。

如果产生两种颜色的光波相混合,结果出现灰色,即这两种颜色互补,或称为互补色。

互补色在色环上的位置基本相对,红与绿、黄与蓝是互补色。

根据拮抗原理,互补现象是由于两个互补色以相反方向剌激同一视觉单元,结果相互抵消而造成的。

这三对相互拮抗的活动已得到研究证明。

它们不是视网膜上,而是在视神经通路中途的神经结细胞发生的。

三原色说可以解释视觉感受器的活动,拮抗说可以解释视觉信息自感受器输出后在神经结细胞上的活动过程,两种理论互相补充,在解释人类色觉的复杂现象中都起重要作用。

第三节听觉

声波是听觉的适宜刺激。

它是由物体振动产生的,物体振动使周围的介质(如空气)产生周期性的压缩、膨胀的波动,这就是声波。

声波通过介质传递给人耳,并在人耳中产生昕觉。

声波的物理性质包括频率、振幅和波形。

频率指发声物体每秒振动的次数,单位是赫兹。

人耳所能接受的振动频率为20~20000赫兹。

低于20赫兹的振动叫次声,高于20000赫兹的振动叫超声波,是无法引起人的昕觉的。

振幅是指振动物体偏离起始位置的大小。

振幅决定声音的强度,振幅大,压力大,我们听到的声音就强;

振幅小,压力小,我们听到的声音就弱。

声波最简单的形状是正弦波。

由正弦波得到的声音叫纯音。

在日常生活中,人们听到的大部分声音不是纯音,而是复合音,这是由不同频率和振幅的正弦波叠加而成。

(一)声音的属性

空气振动传导的声波作用于人的耳朵产生了听觉。

人们所听到的声音具有三个属性,称为感觉特性,即音强、音高和音色。

音强指声音的大小,由声波的物理特性振幅,即振动的大小所决定。

音强的单位称分贝,缩写为db。

0分贝指正常听觉下可觉察的最小的声音大小。

音高指声音的高低,由声波的频率,即每秒振动次数决定,常人昕觉的音高范围很广,可以由最低20赫兹昕到20000赫兹。

日常所说的长波指频率低的声音,短波指频率高的声音。

由单一频率的正弦波引起的声音是纯音,但大多数声音是许多频率与振幅的混合物。

混合音的复合程序与组成形式构成声音的质量特征,称音色。

音色是人能够区分发自不同声源的同一个音高的主要依据,如男声、女声、钢琴声、提琴声表演同一个曲调,听起来各不相同。

(二)听觉的适应与疲劳

听觉适应所需时间很短,恢复也很快。

听觉适应有选择性,即仅对作用于耳的那一频率的声音发生适应,对其他未作用的声音并不产生适应现象。

如果声音较长时间(如数小时)连续作用,引起听觉感受性的显著降低,便称作听觉疲劳。

听觉疲劳和听觉适应不同,它在声音停止作用后还需很长一段时间才能恢复。

如果这一疲劳经常性地发生,会造成听力减退甚至耳聋。

如果只是对小部分频率的声音丧失听觉,叫做音隙。

若对较大一部分声音丧失听觉叫做音岛,再严重就会完全失聪。

(三)声音的混合与掩蔽

两个声音同时到达耳朵相混合时,由于两个声音的频率、振幅不同,混合的结果也不同。

如果两个声音强度大致相同,频率相差较大,就产生混合音。

但若两个声音强度相差不大,频率也很接近,则会昕到以两个声音频率的差数为频率的声音起伏现象,叫做拍音。

如果两个声音强度相差较大,则只能感受到其中的一个较强的声音,这种现象叫做声音的掩蔽。

声音的掩蔽受频率和强度的影响。

如果掩蔽音和被掩蔽音都是纯音,那么两个声音频率越接近,掩蔽作用越大;

低频音对高频音的掩蔽作用比高频音对低频音的掩蔽作用大。

掩蔽音强度提高,掩蔽作用增加,覆盖的频率范围也增加;

掩蔽音强度减小,掩蔽作用覆盖的频率范围也减小。

(一)听觉与耳

人耳是听觉器官,包括外耳、中耳、内耳三个组成部分。

外耳是外在辅助机构,叫耳廓,作用是收集声音。

耳鼓也称鼓膜,将外耳与中耳分开,并通过鼓膜的振动将声音传递给中耳的三块小骨:

锤骨、砧骨和镫骨。

通过它们将振动送到卵圆窗的小薄膜而进入到内耳中。

内耳的蜗牛壳是听觉的主要器官。

声波通过液体作用于蜗牛壳内基底膜时,它上面的一些长短不同的毛细胞就与听神经联系起来,将声音传向大脑。

由于在和听神经联系时,基底膜上各个毛细胞的物理形态变化不同,改变了一些神经细胞的电活动,因此传向大脑的就是带有对声波的频率和振幅编码的信号,从而形成具有音高和音强的声音听觉。

图3.6耳的结构

(二)听觉的理论

听觉系统如何对声波的作用产生出具有音强与音高的声音听觉呢?

听觉系统对声音强度的编码是按线性方式进行的,声音的强度越大,相应的神经细胞激起也越快。

音高是由声波的频率决定的。

现在基本公认音高编码通过两种方式进行,已有的两个理论一一位置学说和频率匹配学说共同起作用。

1.位置学说

位置学说也称为行波学说,由生理学家贝克西提出。

他发现是位于基底膜上的不同部位的毛细胞对不同的特定频率发生最大反应,基底膜上接近卵圆窗部位的毛细胞反应高频声音,越是远端部分的毛细胞越对于频率低的声音发生反应,并且把该频率的信号传给听神经。

听神经中每个神经细胞都对一个特定的频率最敏感,因此通过听神经中不同神经细胞的激活,人就听到了不同音高的声音。

位置学说能够解释大多数声音的听觉现象,但对于低频声音,即对于人能够听到的最低频率,如20赫兹的声音,是找不到与之相对的毛细胞的。

因此对于声音如何编码还不能做出圆满的解释。

2.频率匹配学说

频率理论提出,不同频率的声音剌激基底膜,引起不同频率的神经细胞冲动并传至大脑。

对于1000赫兹以上的中度音高的声音,不只是由单独一个神经细胞,而是由一组神经细胞组合起来构成与之相匹配的频率,也就是说,神经细胞分成数组,各自以轮班的方式发射神经冲动,不同的组分别对声波压力产生神经冲动,各组同步发放,产生对高频声波的识别功能,称频率匹配学说,也称排发说。

总之,神经系统似乎不是只用一种方式对各种频率的声音进行编码的。

人们可以听见的音高范围极大,对于频率最低的声音是以激起频率与之相应的神经细胞来编码,对于从低到中等频率的声音由频率匹配和基底膜上相应部位的毛细胞共同编码,而对高频声音的编码则只由激起基底膜上特定部位的毛细胞进行。

第四节知觉—感觉的整合

知觉包括从复杂的环境中将一些感觉分离出来加以组织,并根据过去经验做出解释等一系列心理活动。

知觉在感觉的基础上产生,是一个比较复杂的心理过程。

知觉就是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的各个部分和属性的整体的反映。

人们通过感官得到内部和外部环境的信息,这些信息经过头脑的加工(整合和解释),产生了对事物的整体认识,这就是知觉过程。

知觉是在感觉的基础上产生的,是对感觉信息的整合和解释。

知觉与感觉一样,是事物直接作用于感觉器官产生的,离开了事物对感官的直接作用,既没有感觉,也没有知觉。

同时,知觉以感觉为基础,但它不是个别感觉信息的简单总和。

在现实中,我们总是要把通过感觉所得到的有关事物的各个属性整合起来并加以理解。

知觉的产生不仅需要具体的客观对象,还需要借助于过去经验或知识的帮助。

过去经验、知识甚至还可以补偿部分感觉信息的缺欠。

知觉是在人的实践活动中逐渐发展起来的。

刚出生的婴儿既不能把握物体的远近和大小,也没有关于时间的概念。

这些知觉是随着他们后天不断的生活实践才发展完善起来的。

从不同角度出发可对知觉进行不同方式的分类。

根据在知觉中起主导作用的感觉器官的特性,可把知觉分成视知觉、昕知觉、触知觉、嗅知觉等。

根据知觉所反应的事物的主观特性,又可分成空间知觉、时间知觉、运动知觉和社会知觉。

空间知觉处理物体的大小、形状、方位和距离的信息,时间知觉解决事物的延续性和顺序性,运动知觉处理物体在空间的位移,社会知觉是关于个体对客观事物社会性特征的知觉。

(一)知党的整体性

知觉的整体性指人在过去经验的基础上把由多种属性构成的事物知觉为一个统一的整体的特性。

知觉的整体性是知觉的积极性和主动性的一个重要方面,它首先依赖于剌激物的结构,即剌激物的空间分布与时间分布。

如对下图3.7a,很容易被知觉为一个正方形。

图3.7a知觉的整体性

格式培学派的心理学家指出,对整体的知觉不等于并且大于个别感觉的总和。

格式塔学派提出的知觉组织原则被普遍接受,也称格式塔原则,主要包括以下几条规律。

(1)接近性(proximity):

距离上相近的物体容易被知觉组织在一起。

图3.7b接近性

(2)相似性(similarity):

凡物理属性相近的物体容易被组织在一起。

图3.7c相似性

(3)连续性(continuity):

凡具有连续性或共同运动方向的刺激容易被看成一个整体。

图3.7d连续性

(4)封闭性(closure):

人们倾向于将缺损的轮廓加以补充使知觉成为一个完整的封闭图形。

(5)良好图形(goodness):

具有简明性、对称性的客体更容易被知觉。

知觉的整体性不仅与对象本身的特性有关,而且取决于个体的知识经验与主观状态。

例如,在图3.8中,人们在图形的中心位置似乎看到一个白色三角形,这种在客观上并不存在而由主观认识产生的轮廓称为主观轮廓。

图3.8主观轮廓

(二)知觉的选择性

人在知觉事物时,首先要从复杂的刺激环境中将一些有关内容抽出来组织成知觉对象,而其他部分则留为背景。

根据当前需要,对外来刺激物有选择地作为知觉对象进行组织加工的特征就是知觉的选择性。

知觉对象具有一定意义,并且轮廓清晰,似乎突出在背景之上,而作为背景的部分则轮廓模糊,对你不具有意义,也不会给你留下深刻的印象。

知觉中的对象与背景的关系通常很明显,但有时也并不清楚。

双关图形是最