5套打包苏州市小学六年级语文上期中考试单元小结解析版.docx

《5套打包苏州市小学六年级语文上期中考试单元小结解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《5套打包苏州市小学六年级语文上期中考试单元小结解析版.docx(53页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

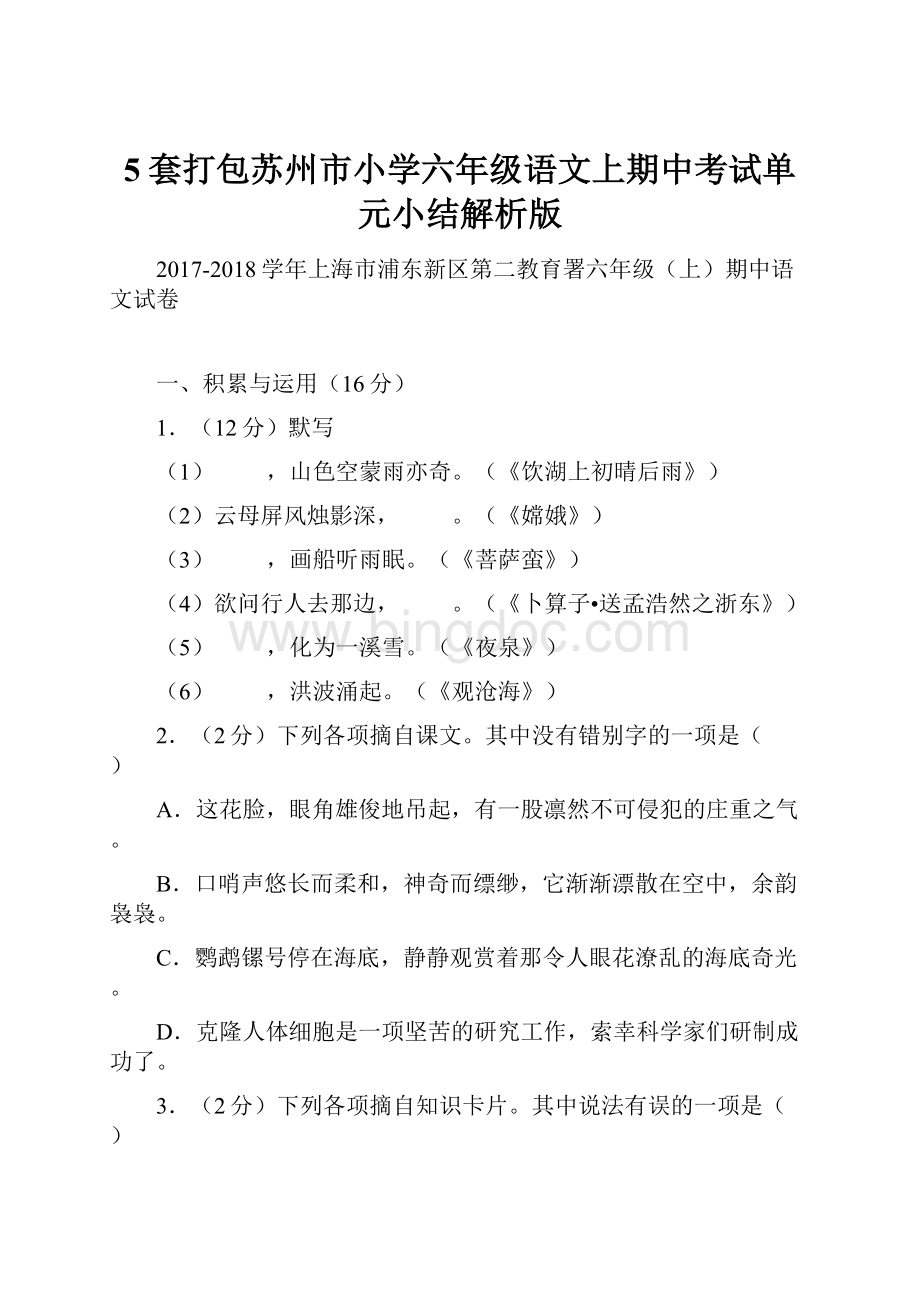

5套打包苏州市小学六年级语文上期中考试单元小结解析版

2017-2018学年上海市浦东新区第二教育署六年级(上)期中语文试卷

一、积累与运用(16分)

1.(12分)默写

(1) ,山色空蒙雨亦奇。

(《饮湖上初晴后雨》)

(2)云母屏风烛影深, 。

(《嫦娥》)

(3) ,画船听雨眠。

(《菩萨蛮》)

(4)欲问行人去那边, 。

(《卜算子•送孟浩然之浙东》)

(5) ,化为一溪雪。

(《夜泉》)

(6) ,洪波涌起。

(《观沧海》)

2.(2分)下列各项摘自课文。

其中没有错别字的一项是( )

A.这花脸,眼角雄俊地吊起,有一股凛然不可侵犯的庄重之气。

B.口哨声悠长而柔和,神奇而缥缈,它渐渐漂散在空中,余韵袅袅。

C.鹦鹉镙号停在海底,静静观赏着那令人眼花潦乱的海底奇光。

D.克隆人体细胞是一项坚苦的研究工作,索幸科学家们研制成功了。

3.(2分)下列各项摘自知识卡片。

其中说法有误的一项是( )

A.汉语语调一般有三种:

降抑调、高升调、平直调。

用来表示疑问语气的时候多用高升调。

B.比较是常用写作手法,它能使人或事物的特点更加突出。

例如《凡卡》中用比较手法来突出凡卡学徒生活的悲惨。

C.叙述也称“记叙”,是最常见的表达方式,有顺叙、倒叙、插叙之分。

《花脸》一文的叙事就是比较典型的顺叙。

D.科幻小说又称“科学幻想小说”,大多超越现实,情节离奇,与《海底奇光》这样完全纪实的文章风格迥异。

二、文言诗文阅读(14分)

4.(4分)古诗阅读

(甲)十六字令(乙)望岳(节选)

毛泽东杜甫

山,造化钟神秀,

刺破青天锷未残。

阴阳割昏晓。

天欲堕,荡胸生层云,

赖以拄其间。

决眦入归鸟。

(1)解释词语钟:

(2)下列选项中错误的一项是

A.《十六字令》和《望岳》分别为甲、乙两首诗歌的题目。

B.两首诗歌都突出表现了“山”之巍峨高耸。

C.两首诗歌都借描绘“山”的艺术形象来表达诗人心中建功立业的豪情。

D.甲被称为词中“小令”,乙被称为律诗中的“颔联”和“颈联”。

5.(6分)阅读下文,完成下列各题

山川之美

山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

(1)翻译句子。

请注意加点词需作出解释。

夕日欲颓,沉鳞竞跃。

(2)下列选项中,错误的一项是

A.作者陶弘景为南朝人,此文是他写给朋友谢中书的一封书信。

B.“高峰”、“清流”两句,采用从仰视到俯视的视角来描绘山川之美。

C.“青林”到“竞跃”数句,采用动静结合的手法,描绘了山川的生机勃勃。

D.“康乐”即其友谢中书,表达了作者希望与友人共享这山川美景的心愿。

(3)下列各项是对字词的理解,其中错误的一项是

A.“山川之美”与“实是欲界之仙都”中的“之”字用法完全一样。

B.“乱鸣”并不是“胡乱鸣叫”的意思,这里可以解释为“此起彼伏地鸣叫”。

C.“欲界”是佛教用语,指的是“我想要去的地方”,表达了作者的向往之情。

D.“与”本义为“赐予”,这里读作“yù”,可以理解为“置身于(其中)”。

6.(4分)阅读下文,完成下列各题

昔孟子少时,父早丧,母守节。

居住之所近于墓,孟子学为丧葬之事。

母曰:

“此非所以居子也。

”乃去,舍(shè)市,近于屠,孟子学为买卖屠杀之事。

母又曰:

“亦非所以居子也。

”继而迁于学宫之旁。

官员行礼跪拜,揖让进退,孟子见之则习记。

孟母曰:

“此真可以居子也。

”遂居于此。

(1)文中划线句的翻译,下列选项中最为准确的一项是

A孟母于是过去了,(选择)居住在集市中,(搬迁至)靠近屠户的房子里。

B孟母于是离开,(选择)居住在集市中,(搬迁至)靠近屠户的房子里。

C孟母考虑了一下距离,舍弃了集市中的住房,(搬迁至)靠近屠户的房子里。

D孟母考虑了一下距离,舍弃了居住在集市中,(搬迁至)靠近屠户的房子里。

(2)这段文字讲述的是 的故事。

(横线上填一成语)

三、现代文阅读(28分)

7.(17分)阅读下文,完成下列各题

从百草园到三味书屋(节选)

出门向东,不上半里,走过一道石桥,便是我的先生的家了。

从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房。

中间挂着一块匾道:

三味书屋;匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。

没有孔子牌位,我们便对着那匾和鹿行礼。

第一次算是拜孔子,第二次算是拜先生。

第二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。

他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。

我对他很恭敬,因为我早听到,他是本城中极方正,质朴,bó学的人。

不知从那里听来的,东方朔也很yuānbó,他认识一种虫,名曰“怪哉”,冤气所化,用酒一浇,就消释了。

我很想详细地知道这故事,但阿长是不知道的,因为她毕竟不yuānbó.现在得到机会了,可以问先生。

“先生,‘怪哉’这虫,是怎么一回事?

……”我上了生书,将要退下来的时候,赶忙问。

“不知道!

”他似乎很不高兴,脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的,只要读书,因为他是yuānbó的宿儒,决不至于不知道,所谓不知道者,乃是不愿意说。

年纪比我大的人,往往如此,我遇见过好几回了。

我就只读书,正午习字,晚上对课。

先生最初这几天对我很严厉,后来却好起来了,不过给我读的书渐渐加多,对课也渐渐地加上字去,从三言到五言,终于到七言。

三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花,在地上或桂花树上寻蝉蜕。

最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁,静悄悄地没有声音。

然而同窗们到园里的太多,太久,可就不行了,先生在书房里便大叫起来:

“人都到那里去了!

”

人们便一个一个陆续走回去;一同回去,也不行的。

他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:

“读书!

”

于是大家放开喉咙读一阵书,真是人声鼎沸。

有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的,有念“上九潜龙勿用”的,有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的……先生自己也念书。

后来,我们的声音便低下去,静下去了,只有他还大声朗读着:

“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬……”

我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后拗过去,拗过去。

……

(1)选文中反复提到先生的yuānbó,请写出这个词语

(2)选文中提到了与先生相处的几件事,请概括其中三件:

① ② ③

(3)文中画线句主要对先生进行了 描写,作用是:

写出了先生 的姿态。

与前文中对先生进行评价的一句“ ”遥相呼应。

(4)下列各项中,错误的一项是

A“匾下面……画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下”喻意为“福禄”,这是先生对书塾中弟子们的美好祝愿。

B先生不愿解释“怪哉”,因为弟子们拜的是孔子,子不语“怪力乱神”;也因为他希望弟子们专心阅读指定的书籍。

C弟子们在书屋的后园中静悄悄地玩耍,表现了孩童们好奇、调皮的天性,也侧面表现了书塾中其实规矩并不森严。

D作者用“人声鼎沸”来形容学生们读书的专注、认真,强调了“这是极好的文章”,也为后文写先生读书的姿态作铺垫。

8.(11分)阅读下文,完成下列各题

祖母的葵花

①我总是要想到葵花,一排一排,种在小院门口。

②是祖母种的。

祖母伺弄土地,就像她在鞋面上绣花一样,一针下去,绿的是叶,再一针下去,黄的是花。

③记忆里的黄花总也开不败。

④丝瓜、黄瓜是搭在架子上长的。

扁扁的绿叶在风中婆娑,那些小黄花,就开在叶间,很妖娆地笑着。

南瓜多数是趴在地上长的,长长的蔓,会牵引得很远很远。

像对遥远的他方怀了无限向往,蓄着劲儿要追寻了去,在一路的追寻中,绽放大朵大朵黄花。

黄得很浓艳,是化不开的晴。

⑤还有一种植物,被祖母称作“乌子”的。

它像爬山虎似的,顺着墙角往上爬,枝枝蔓蔓都是绿绿的,一直把整座房子包裹住了才作罢。

忽一日,哗啦啦花都开了,远远看去,房子插了满头黄花呀,美得让人心醉。

⑥最突出的,还是葵花。

它们挺立着,情绪饱满,斗志昂扬,迎着太阳的方向,把头颅昂起,再昂起。

小时候我曾奇怪于它怎么总迎着太阳转呢,伸了小手,拼命拉扯那大盘的花,不让它看太阳,但我手一松,它弹跳一下,头颅又昂上去了,永不可折弯的样子。

⑦凡高在1888年的《向日葵》里,用大把金黄来渲染葵花。

画中,一朵一朵葵花,在阳光下怒放,仿佛是“背景上迸发出的燃烧的火焰”。

凡高说,那是爱的最强光。

在颇多失意颇多彷徨的日子里,那大朵的葵花,给他幽暗沉郁的心,注入最后的温暖。

⑧我的祖母不知道凡高,不懂得爱的最强光,但她喜欢种葵花。

在那些缺衣少吃的岁月里,院门前那一排排葵花,在我们心头,投下最明艳的色彩。

葵花开了,就快有香香的瓜子嗑了。

这是一种香香的等待,这样的等待很幸福。

⑨葵花结籽,亦有另一种风韵。

沉甸甸的,望得见日月风光在里头喧闹。

这个时候,它的头颅开始低垂,有些含羞,有些深沉,但腰杆仍是挺直的。

一颗一颗的瓜子,一日一日成形,饱满,吸足阳光和花香。

葵花成熟起来,蜂窝一般的。

祖母摘下它们,轻轻敲,一颗一颗的瓜子,就落到祖母预先放好的匾子里。

放在阳光下晒,会闻见花朵的香气。

一颗瓜子,原来是一朵花的魂啊!

⑩瓜子晒干,祖母会用文火炒熟,这个孩子口袋里装一把,那个孩子口袋里装一把。

我们的童年就这样香香地过来了。

⑪如今,祖母老了,老得连葵花也种不动了。

老家屋前,一片空落的寂静。

七月的天空下,祖母坐在老屋院门口,坐在老槐树底下,不错眼地盯着一个方向看。

我想,那里,一定有一棵葵花正在开放,开在祖母的心窝里。

(1)第③段提到:

“记忆里的黄花总也开不败”,这里的“黄花”最有可能指的是:

A.葵花B.祖母的葵花C.丝瓜、黄瓜的花D.丝瓜、黄瓜、乌子的花及葵花

(2)第⑤段划线句“房子插了满头黄花呀”并不能算是病句,理由是:

如果不使用这种写法,你能描述出“房子上有黄花”的状态吗?

试着写写,不少于15字即可:

(3)第⑩段写到“我们的童年就这样香香地过来了”,你觉得“香香的”在这里最有可能指的是味觉上的感受,还是情感上的感受?

为什么?

(4)题目“祖母的葵花”尽量不要简化成“葵花”的理由,以下各项中最有说服力的一项是:

A.因为这些葵花是当年祖母种下的,作者用“祖母的”来表示强调,如果简化成“葵花”就所属不明了。

B.祖母种的葵花特别“情绪饱满,斗志昂扬”,而且结籽的时候如同蜂窝,瓜子炒出来香香的,因此作者用“祖母的”一词来强调祖母的辛劳和能干。

C.因为祖母现已年老,再也种不动葵花了,但是依然有一颗葵花开放在她的心里。

题目用“祖母的”一词来强调祖母对葵花的喜爱与思念。

D.“祖母的”一词强调葵花和瓜子中寄托着祖母对孩子们的深厚的爱,突出了本文的主题﹣﹣对祖母的怀念和赞美。

四、作文(40+2分,2分为写字分)

9.(42分)文题:

《啊这事儿》

要求:

1.把题目补充完整,横线上填写标点符号:

可以是“?

”,可以是“!

”。

2.写作一篇叙事性的文章。

不少于500字。

不要出现真实的人名。

2017-2018学年上海市浦东新区第二教育署六年级(上)期中语文试卷

参考答案与试题解析

一、积累与运用(16分)

1.【分析】该题考查的是古诗词的背诵与默写。

要学生在平时的学习时,要循序渐进积累所学的应背诵并默写的内容,首先不要混淆了所背的内容;其次是在默写时要注意不要出现错误(错别字、漏字、添字)。

【解答】答案:

(1)水光潋滟晴方好(重点字:

潋、滟)

(2)长河渐落晓星沉(重点字:

沉)

(3)春水碧于天(重点字:

碧)

(4)眉眼盈盈处(重点字:

盈)

(5)流泉得月光(重点字:

泉)

(6)秋风萧瑟(重点字:

萧、瑟)

【点评】本题考查学生对古诗文名句的认知能力。

解答此类题目,我们需要在平时的学习中,做好积累,根据提示语句写成相应的句子,尤其要注意不能出现错别字。

2.【分析】本题考查学生对字形的辨析,要结合平时课文中所学词语来辨析字形,要结合汉字的拼写规则来掌握字的书写,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。

错别字,主要是因音同或形似而错,掌握这个易错点,根据汉字的特点,结合词义字义辨析判断。

【解答】A.正确;

B.“漂散”应为“飘散”;

C.“镙号”应为“螺号”,“眼花潦乱”应为“眼花缭乱”;

D.“坚苦”应为“艰苦”,“索幸”应为“所幸”;

故选:

A。

【点评】本题需要做个有心人,平时学习时需要对文章中出现的词语进行积累,解答此题的关键是平时认真书写,规范书写,仔细辨析。

3.【分析】这是一道关于文学常识的题目。

文学常识是考试中的常考内容,在平时的学习中我们要掌握重要作家、作品的相关知识,并注意进行归类整理。

只要平时的学习中认真细致,选出正确答案的难度是不大的。

【解答】A.正确;

B.正确;

C.正确;

D.《海底奇光》是《海底两万里》中的一个很短的片段。

故选:

D。

【点评】本题考查文学常识。

文学常识常考与作者、作品的有关的知识。

重要的名著要认真阅读,了解文章的故事情节,以及里面的主要人物。

二、文言诗文阅读(14分)

4.【分析】《十六字令》这首小令气势博大雄浑,豪放洒脱,气韵天成,句句是神来之笔,尽显山之体势、风骨,也折射出作者宏大的胸襟和抱负,足令鬼神动容。

《望岳》是一首写景诗,通过描写泰山雄伟磅礴的景象,热情赞美了泰山高大巍峨的气势和神奇秀丽的景色,流露出了对祖国山河的热爱之情,表达了诗人不怕困难、敢攀顶峰、俯视一切的雄心和气概,以及卓然独立、兼济天下的豪情壮志。

【解答】

(1)本题考查对常见诗句词语的理解能力。

解答本题要借助于平时的知识积累,在理解诗句句意的基础上来分析词语的含义即可。

解答此类题目时,如遇到课本中学过的,可运用联想法,结合语境,分析比较,完成答案。

句意为:

神奇自然会聚了千种美景;钟:

集中,聚集。

(2)本题考查对诗词的鉴赏。

注意通读全诗,理解诗意,体会诗歌所表达的作者的思想感情,并结合诗句体会诗歌的表现手法。

“《十六字令》是词牌名。

故选:

A。

答案:

(1)聚集。

(2)A。

译文:

《望岳》

神奇自然会聚了千种美景,山南山北分隔出清晨的黄昏。

层层白云,荡涤胸中沟壑;翩翩归鸟,飞入赏景眼圈。

【点评】做好本题要根据注释了解作者的生平经历,阅读全诗理解诗歌内容,从诗人所寄托的事物来体会诗人所表达的情感,读懂诗歌。

5.【分析】译文

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同欣赏赞叹的。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

【解答】

(1)本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

重点词语:

颓:

坠落;沉鳞:

潜游在水中的鱼。

句子翻译为:

太阳快要落山了,潜游在水中的鱼争相跳出水面。

(2)本题考查对文本内容的理解。

A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.有误,文中的“康乐“指的谢灵运。

故选:

D

(3)本题考查文言词语的释义。

A.正确。

B.正确。

C.有误,“欲界“的意思是人间天堂。

D.正确。

故选:

C

答案:

(1)到了傍晚,红日西沉,潜游在水中的鱼儿竞相跳出水面。

(2分)

(2)D(2分)

(3)C(2分)

【点评】古今异义

①四时俱备(时古义:

季节今义:

时间)

(备古义:

具备今义:

准备、具备)

②晓雾将歇(歇古义:

消散今义:

休息)

(晓古义:

清晨今义:

知道)

③夕日欲颓(颓古义:

坠落今义:

消沉,委靡)

④古来共谈(谈古义:

称赞今义:

谈论)

6.【分析】译文:

从前孟子小的时候和母亲住在墓地旁边。

孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。

孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:

“不行!

我不能让我的孩子住在这里了!

”孟子的妈妈就带着孟子搬到市集,靠近杀猪宰羊的地方去住。

到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意和屠宰猪羊的事。

孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:

“这个地方也不适合我的孩子居住!

”于是,他们又搬家了。

这一次,他们搬到了学校附近。

每月夏历初一这个时候,官员到文庙,行礼跪拜,互相礼貌相待,孟子见了之后都学习记住。

孟子的妈妈很满意地点着头说:

“这才是我儿子应该住的地方呀!

”于是居住在了这个地方。

【解答】

(1)本题考查文中重点句子的翻译。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

句中的重点词有:

乃,于是;去,离开;市,集市;句子翻译为:

孟子的妈妈就带着孟子搬到市集,靠近杀猪宰羊的地方去住。

故选B。

(2)本题考查内容的概括。

通读文本,了解内容,本文主要讲述了孟子的母亲为了孟子的成长而三次搬家,让孟子健康成长的事,即为我们所熟识的孟母三迁的故事。

答案:

(1)B(2分)

(2)孟母三迁(2分)

【点评】翻译文言句子,首先要理解整篇文章的文意,以此来帮助自己理解句子的意思,其次要注意句中的关键字词,要翻译准确,不可遗漏,第三尽量直译,不便直译就要意译,注意特殊句式、通假字、词类的活用、古今异义等问题,第四句子要通顺,语气要连贯,结构要完整,特定语气要译出来,在不影响句子原意的前提下可增加少量字词来疏通句子。

三、现代文阅读(28分)

7.【分析】这篇文章出自课文《从百草园到三味书屋》,选文描述的是进入三味书屋学习的生活,虽然学习的内容枯燥无味,但我们在那里也获得了意想不到的快乐。

内容具有童趣,读来生动有趣。

选段可分为三个部分:

第一部分(开头到“我的覆盆子们和木莲们”),写我对家人将我送进三味书屋的各种猜测;第二部分(“出门向东”到“终于到七言”),介绍三味书屋的格局,以及学习的主要内容;第三部分(“三味书屋后面也有一个园”到“这东西早已没有了罢”),写三味书屋读书中偷玩的乐趣。

【解答】

(1)本题考查根据拼音写汉字。

这个词语写作“渊博”。

(2)本题考查学生的概括能力。

概括的格式一般是谁的什么事或谁怎么样。

概括要全面,用语需简洁。

细读文本可知,选段主要记叙了我在三味书屋的学习。

共写了五件事,选择其中三件用简洁的语言概括即可,不设统一答案。

(3)本题考查赏析描写。

作答时,需先明确描写手法,然后结合语境分析其在表情达意上的效果即可。

这句话是对老师读书时的动作和神态的描写,结合语境可知,这些动作和神态生动地表现了老师读书时的觉醒与享受。

此处描写与“他是本城中极方正,质朴,博学的人“或“他是渊博的宿儒“相呼应。

(4)本题考查对文本内容的理解掌握。

A.正确。

B.正确。

C.正确。

D.有误,作者用“人声鼎沸“形容孩子们一起读书时乱哄哄的样子,因为孩子们年龄尚小,也不理解书中的意思,所以说他们专注认真是不合适的。

故选:

D

答案:

(1)渊博2分错一字扣2分

(2)向先生行礼时,他和蔼地答礼。

向先生咨询“怪哉”,先生不高兴。

先生对我的态度渐渐好起来,并且给我读的书和对课的字都渐渐增多。

先生要求我们回去读书,而且不怎么罚我们。

先生读书给我们听,并沉醉不已。

(3)动作和神态(仅写“神态”只给1分)2分

读书时沉醉、享受2分

“他是…极方正,质朴,博学的人。

”2分(“他是渊博的宿儒”也可)

(4)D

【点评】概括文章内容的答题方法:

把握好故事情节,是整体感知文章的起点。

1、理清记叙的六要素:

时间、地点、人物(尤其是主要人物)、事件的起因、经过、结果。

恰当连接,语义通顺。

2、能用简洁的语言概括文章的主要内容。

一般陈述格式为:

何人+在什么情况下+做何事+结果如何。

公式中的“何人”,如果是第一人称的文章,可以用“我”,也可用主人公;如果是第三人称的文章,必须用主人公。

8.【分析】本文通过回忆祖母栽种的葵花,想到想葵花一样情绪饱满,斗志昂扬、永不可折弯的祖母,她用坚强乐观的精神,在艰苦的岁月里给我们的童年带来温暖和美好的香甜滋味,表现了我对祖母浓浓的爱意和怀念之情。

【解答】

(1)本题考查对文本内容的理解掌握。

根据第四段,第五段和第六段的内容可知,记忆里的黄花指的是丝瓜、黄瓜、乌子的花及葵花。

故选D。

(2)本题考查赏析修辞和语言表达。

分析此句可知,这里“插了满头的黄花“是把房子人格化,是拟人的手法,生动形象的表现了房子上长满黄花的状态,所以这并不是一个病句。

作答第二问时,用生动形象的语言描写出房子长满黄花的状态即可,不设统一答案。

(3)本题考查句子赏析,作答时,需正确理解词语的本义,然后结合具体语境分析其内在含义即可。

这里香香的既指瓜子的香味,也指从这些瓜子中可以感受到奶奶对孩子的爱,她用这种爱给我们的童年带来温馨和甜蜜。

(4)本题考查赏析题目。

结合文本内容可知,本文通过写奶奶的葵花表现了奶奶对我们的爱,这种爱让我觉得温暖和甜蜜,文本中的葵花象征着奶奶对我们的爱,“祖母的“一词强调了这种爱,并表现了我对奶奶的思念和赞美。

答案:

(1)D

(2)这句话使用拟人的修辞手法1分,形象生动地写出了房子上长满了黄花的状态。

乌子的藤蔓把房子包裹的严严实实,繁密的黄花在风中摇曳。

(3)是情感上的感受:

从香香的瓜子里感受到了祖母的爱意,她给我们的童年带来了温暖、甜蜜的情感体验。

(4)D

【点评】句子赏析的答题方法:

一、可以从修辞手法角度赏析。

赏析一般格式为:

修辞+修辞特点+内容+中心比喻形象生动;拟人生动形象;排比整齐,有气势;夸张突出特点;反问加强语气;反语增加讽刺意味表述形式:

运用了…的修辞手法,描写了…,表达了…。

二、从描写的角度赏析

1、人物描写格式:

人物描写方法+内容+中心表述形式:

通过对人物的…描写,写出了…表达了…。

2、景物描写格式:

描写内容+作用(渲染气氛,烘托人物心情等)表述形式:

通过描写…烘托了…。

四、作文(40+2分,2分为写字分)

9.【分析】【审题立意】这是一篇半命题作文。

题目中的空白处填写是一个标点符号,可以是问号,也可以是叹号,如果是前者,就应表现自己对于这件事的疑惑之情。

如果是后者,就应表现自己对于这件事的惊叹或是感叹。

“这事儿”揭示了本文应以写人记事为主,从生活中选取真实的事件,写出自己因为这件事而触发的真情实感,一定要做到以情动人。

【文体选择】记叙文。

【思路点拨】文首以题记的形式点明题旨,彰显自己的写作功底和思想深度。

文中则写人记事,围绕自己印象最为深刻的某件事,按事情的发生发展顺序来展开故事情节,应采用以小见大的写法,写出真情实感。

文末则以议论或抒情升华主题,总结全文,并与文题或文首形成前后呼应,使全文成为一个统一的整体。

【细节描写】因为本文除了叙述事件以外,还需要表现自己对这件事的疑惑或是感叹,所以文中一定要有一定篇幅的心理描写,表现自己的心理活动。

【解答】【例文】

啊!

这事儿

感动是什么?

感动就是在你遇到困难时,同学那一句句鼓励的话语;感动是什么?

感动就是在你摔跤的时候,朋友伸出的援助之手;感动是什么?

感动就是在你伤心时,老师那安慰的话语……

“叮铃铃”下课铃声响了