人教版高中语文选修一1112学下学期中国古代诗歌散文欣赏第四单元教案合集2323.docx

《人教版高中语文选修一1112学下学期中国古代诗歌散文欣赏第四单元教案合集2323.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版高中语文选修一1112学下学期中国古代诗歌散文欣赏第四单元教案合集2323.docx(29页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

人教版高中语文选修一1112学下学期中国古代诗歌散文欣赏第四单元教案合集2323

《中国古代诗歌散文欣赏》教学设计

【教材总说】

《中国古代诗歌散文欣赏》是高中语文选修课教材,它是根据学生学习完五个必修模块(即诗歌:

四个古代诗歌单元22首古代诗词;散文:

五个单元18篇)的前提下编制的,它着重从文学鉴赏的角度进一步引导高中同学阅读古代诗文。

让同学们通过自己的鉴赏探究,感受古代诗文的思想、艺术魅力,发展想象能力和审美能力,以提高对古代诗文的语言的感受能力,体会中华文化的博大精深,深化热爱祖国的情感,增进运用祖国语言文字的能力。

可以说,是将学生在必修阶段习得的知识与能力进行整合、强化与提高。

据此,建议:

一、 教学目标应注重学生知识的积累整合与运用,提高学生的文学鉴赏能力;教法上,应以学生自学为主,教师点拨为辅,重视学生自主吟诵、探究、感悟。

二、 课时安排,仅供参考。

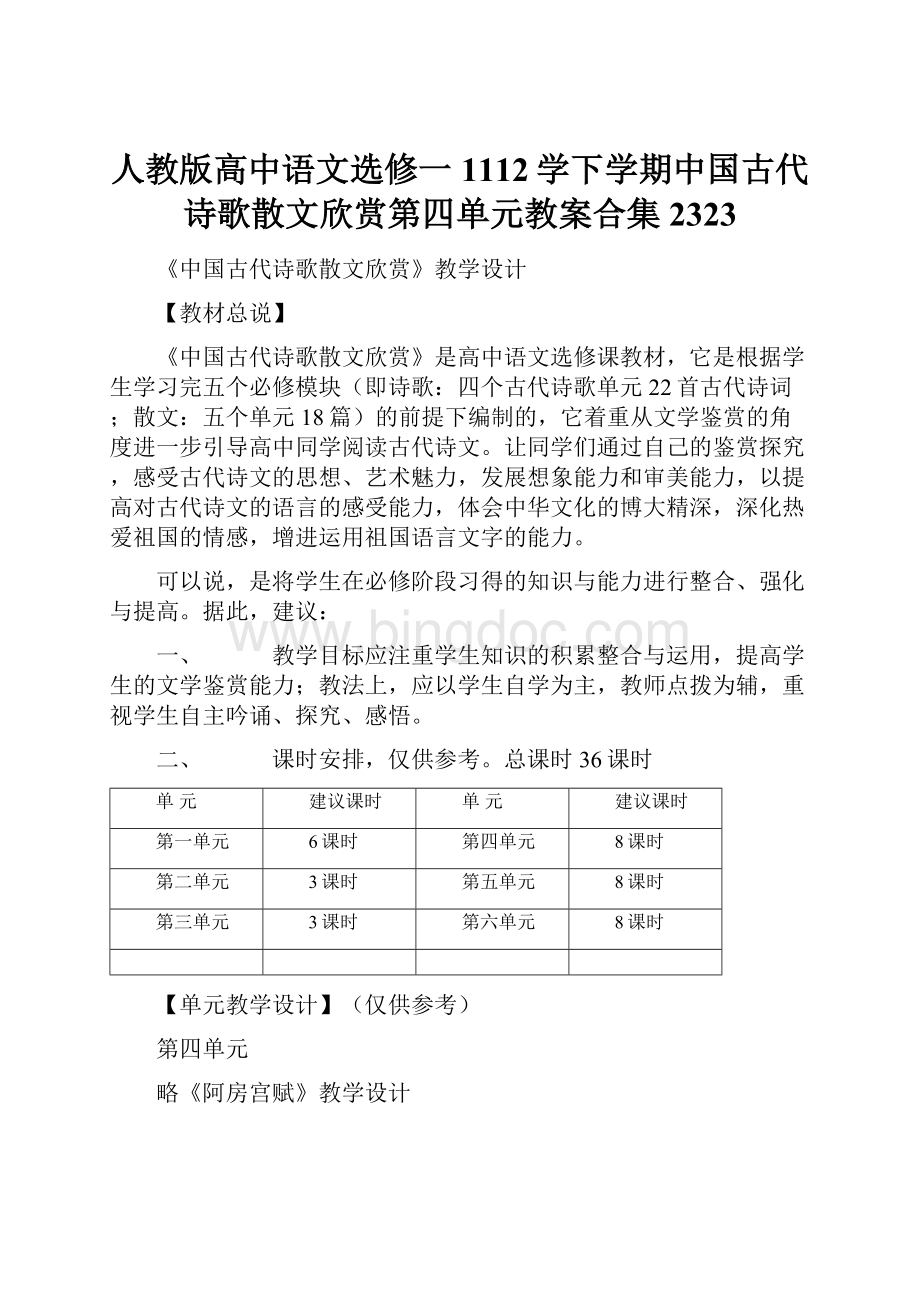

总课时36课时

单元

建议课时

单元

建议课时

第一单元

6课时

第四单元

8课时

第二单元

3课时

第五单元

8课时

第三单元

3课时

第六单元

8课时

【单元教学设计】(仅供参考)

第四单元

略《阿房宫赋》教学设计

《过小孤山大孤山》教学设计

教学目标:

1、通过诵读课文,把握文中所描写的山川景物形象

2、培养学生品味散文语言的能力,培养语感

3、积累常见的文言实词、虚词、句式

教学重难点:

1、通过诵读课文,把握文中所描写的山川景物形象

2、积累常见的文言实词、虚词、句式

教学时间:

1课时

教学过程:

一、作家作品

陆游(1125-1210),字务观,号放翁,越州山阴(今浙江省绍兴市)人。

南宋爱国诗人。

父亲陆宰是个具有爱国思想的知识分子。

家庭的教育,使陆游从小就树立了忧国忧民的思想和杀敌报国的壮志。

他自幼好学不倦,“年十二能诗文”,他还学剑,钻研兵书。

二十五岁左右,向具有爱国思想的诗人曾几学诗,受益不浅,从此确定了他的诗歌创作的爱国主义基调。

绍兴二十三年(1153),他到临安应进士试,因“喜论恢复”,受到秦桧的忌恨,复试时竟被除名。

直到秦桧死后三年(1158)才出任福州宁德县主簿。

宋孝宗即位之初,他被召见,赐进士出身。

历任镇江、夔州通判,并参王炎、范成大幕府,提举福建及江南西路常平茶盐公事,权知严州。

光宗时,除朝议大夫,礼部郎中。

后被劾去职,归老山阴故乡。

他“身杂老农间”,为农民送医送药,与农民结下浓厚的情谊。

嘉定二年(1210),八十五岁的老诗人,抱着“死前恨不见中原”的遗恨,离开人世。

他生当民族矛盾尖锐、国势危迫的时代,他怀着“铁马横戈”、“气吞胡虏”的英雄气概和“一身报国有万死”的牺牲精神,决心“扫胡尘”、“靖国难”,但在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的排挤、打击,可是,他始终不渝地坚持自己的理想。

他一生创作了大量作品。

今存诗,将近万首,题材广泛,内容丰富。

还有词一百三十首和大量的散文。

其中,诗的成就最为显著。

前期多为爱国诗,诗风宏丽、豪迈奔放。

后期多为田园诗,风格清丽、平淡自然。

他的诗最鲜明的特色是洋溢着强烈的爱国主义精神。

他的词,多数是飘逸婉丽的作品,但也有不少慷慨激昂的作品,充满悲壮的爱国激情。

毛晋《放翁词跋》说:

“杨用修(慎)云:

‘放翁词纤丽处似淮海(秦观),雄慨处似东坡。

’予谓超爽处更似稼轩耳。

”的他的散文成就也很高,被前人推为南宋宗匠。

所写的政论、史记、游记、序、跋等,大都语言洗炼,结构整饬。

陆游是爱国主义诗派的一个光辉代表。

他的作品以强烈的爱国主义精神和卓越的艺术成就,在中国文学史上获得了重要地位。

他继承并发摺了古典诗歌现实主义和浪漫主义的优良传统,在当时和后代的文坛上产生了深刻影响。

有《渭南文集》、《剑南诗稿》、《南唐书》、《老学庵笔记》等传世。

本文选其诗十一首:

《游山西村》、《剑门道中遇微雨》、《病起书怀》、《关山月》、《夜泊水村》、《书愤》、《临安春雨初霁》、《秋夜将晓出篱门迎凉有感(其二)》、《十一月四日风雨大作》、《沈园二首》、《示儿》;其词五首:

《卜算子》(驿外断桥边)、《夜游宫》(雪晓清笳乱起)、《诉衷情》(当年万里觅封侯)、《鹊桥仙》(茅檐人静)、《钗头凤》(红酥手);其文一篇:

《游小孤山记》

题解:

《过小孤山大孤山》选自《入蜀记》,是作者在宋孝宗乾道六年(1170)八月一日和八月二日的两则日记。

是时,陆游被起用为夔州(今四川奉节)通判,由故乡山阴(今浙江绍兴)出发赴任。

一路沿长江逆流而上,历尽两岸奇山异景,因作《入蜀记》以记其胜。

小孤山,又名髻山,在今安徽宿松东长江中。

大孤山,在今江西九江市东南。

二、初步感知

1、教师范读课文,学生注意听字音、节奏以及感情

2、学生齐声读课文,注意节奏

3、分组朗读课文,感知文意

三、检查预习

1、下列读音有错的一项( C )

A、有俊鹘抟水禽(tuán)B、沙洲葭苇(jiā)C、潦缩(liáo)D、岸如赪(chēng)

2、下列各项解释有误的一项( C )

A、信造化之尤物 造化:

指天地、大自然;尤物:

美好的事物,这里指漂亮的女子。

B、杰然特起:

高峻雄伟地拔地而起。

C、舟中估客莫漫

自学课文,完成下列练习:

1、下列读音有错的一项( )

A、有俊鹘抟水禽(tuán ) B、沙洲葭苇(jiā ) C、潦缩(liáo ) D、岸如赪(chēng )

2、下列各项解释有误的一项( )

A、信造化之尤物 造化:

指天地、大自然;尤物:

美好的事物,这里指漂亮的女子。

B、杰然特起:

高峻雄伟地拔地而起。

C、舟中估客莫漫狂。

估客:

贩货的行商。

D、渺弥:

形容水势浩淼,广阔无边。

3、与其他三句不同句式的一项( )

A、东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也。

B、若稍饰以楼观亭榭

C、江自湖口分一支为南江,盖江西路也。

D、因谓小孤庙有彭郎像,澎浪庙有小姑像,实不然也。

4、解释下列一词多义

A、然

(1)杰然特起

(2)然峭拔秀丽皆不可与小孤比

(3)实不然也

(4)碧峰巉然孤起

B、 以

(1)今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

(2)复以小艇游庙中

(3)若稍饰以楼观亭榭

(4)夫夷以近,则游者众。

(5)不以物喜,不以己悲。

C、 之

(1)信造化之尤物

(2)自数十里外望之

(3)徙倚久之而归

(4)何功之有哉?

(5)之二虫又何知

D、而

(1)突兀而已

(2)徙倚久之而归

(3)岸土赤而壁立

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)而母立于兹

5、指出下列词类活用现象

(1)晚泊沙夹

(2)岸土赤而壁立

(3)掠江东南去

(4)上干云霄

6、翻译下列句子

(1)又有一石,不附山,杰起特起,高百余尺,丹藤翠蔓,罗络其上,如宝装屏风。

(2)自数十里外望之,碧峰巉然孤起,上干云霄,已非它山可拟,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿态万变,信造化之尤物。

(3)方立庙门,有俊鹘抟水禽,掠江东南去,甚可壮也。

(4)舟过矶,虽无风,亦浪涌,盖以此得名也。

(5)大孤状类西梁,虽不可拟小姑之秀丽,然小孤之旁,颇有沙洲葭苇,大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦一奇也。

(6)江水浑浊,每汲用,皆以杏仁澄之,过夕乃可饮。

(7)南江则极清澈,合处如引绳,不相乱。

参考答案

1、C 2、C 3、B4、然(……的样子;但是;这样;……的样子)以(用;用;用;而且;因为)之(的;它;语音助词,无义;无义;这)而(罢了;表顺接;表并列;表转折;你、你的)5、

(1)晚:

名作状

(2)壁:

象墙壁一样,名作状(3)东南:

向东南方,名作状(4)上:

向上,名作状

6、翻译

(1)又有一块巨石,与烽火矶不相连。

高峻雄伟地拔地而起,高约一百多尺,有红藤绿蔓蒙络在它上面,象宝石镶嵌的屏风。

(2)从几十里外看去,小孤山碧绿的山峰高高耸立着,直插云霄,已经不是别的山可以相比的了。

越近(看)越秀丽,冬天,夏天,晴天,雨天,姿态变化万千,确实是自然界风景最优美的地方。

(3)刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在追逐水鸟,掠过江面东南方向飞去,非常壮观。

(4)船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。

(5)大孤山的样子象西梁山,虽然比不上小孤山那样秀丽,但是小孤山的旁边,很有几块沙洲和初生的芦苇;大孤山的四周却是茫茫无际的江水,远望它象浮在水面上一样,也是一种奇观呀!

(6)(这一段)长江的水很浑浊,每逢要汲用江水时,都需用杏仁来澄清,过一个晚上才能喝。

(7)南江的水却很清,两江的水合流处象用绳尺划分过一样,不相混淆。

译文:

八月一日,(船)经过烽火矶。

南朝以来,从武昌(今鄂城)到京口,都设置了很多(报警的)烽火台,这座山应该是其中之一。

从船上看山,只是见到高耸的山峰罢了。

等到抛锚停船后,(我)走过山下,(看到)岩石镶嵌在洞穴里,奇形怪状,色彩光亮润泽,也和别的石头不大一样。

又有一块巨石,与烽火矶不相连。

高峻雄伟地拔地而起,高约一百多尺,有红藤绿蔓蒙络在它上面,象宝石镶嵌的屏风。

这一天,风平浪静,船走得很慢,又因为深秋,江水较浅,所以能看到这里的一切美景,(正象)杜甫所说的“幸有舟楫迟,得迟所历妙”。

经过澎浪矶、小孤山,这两座山东西相望。

小孤山属于舒州宿松县,山上有兵戍守着。

所有江中的独山,如金山、焦山、落星山之类,都是名闻天下的,但从峭拔秀丽上看,都不能和小孤山相比。

从几十里外看去,小孤山碧绿的山峰高高耸立着,直插云霄,已经不是别的山可以相比的了。

越近(看)越秀丽,冬天,夏天,晴天,雨天,姿态变化万千,确实是自然界风景最优美的地方。

只是(山上的)庙宇太荒凉残破了,如果再增加些楼台亭榭,与山光水色互相辉映,自然会比金山更漂亮了。

庙在西边山脚下,匾额上写着“惠济”二字,(里面供奉的)神叫“安济夫人”。

绍兴初年,魏国公张浚从湖南回来,曾经修缮过,有座碑记载了这件事。

又有另一座庙在澎浪矶,在江州彭泽县境内,三面临着长江,山的倒影映在水中,也是一处名山胜景。

船过澎浪矶,即使无风,浪也很大,澎浪矶大概因此而得名吧。

古人有诗:

“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎。

”传说的人说小孤山的庙里有彭郎像,澎浪矶庙里有小姑像,其实并不是这样的。

这天晚上,(我的船)就停在沙夹,距小孤山大约一里远。

天下着雨,(我)又乘小艇到小孤山的庙中浏览。

向南远望,彭泽、都昌一带山峦,烟雨迷茫,沙鸥和白鹭时隐时现。

登山临水浏览名胜可算登峰造极了,徘徊了很长时间才回去。

刚到庙门口站着,有一只健美的老鹰正在追逐水鸟,掠过江面东南方向飞去,非常壮观。

守庙的人说,山上栖息着很多老鹰。

第二天早晨,(船)行不到二十里,忽然风起云涌,(于是)急忙系上揽绳。

不一会儿,天又转晴,(船又)继续前行。

泛舟到彭蠡口,四面望去,没有边际,这时我才领会李白“开帆入天镜”这句诗的妙处。

这时才看到庐山和大孤山。

大孤山的样子象西梁山,虽然比不上小孤山那样秀丽,但是小孤山的旁边,很有几块沙洲和初生的芦苇;大孤山的四周却是茫茫无际的江水,远望它象浮在水面上一样,也是一种奇观呀!

长江从湖口分出一支成为南江,是江西路一带水域。

(这一段)长江的水很浑浊,每逢要汲用江水时,都需用杏仁来澄清,过一个晚上才能喝。

南江的水却很清,两江的水合流处象用绳尺划分过一样,不相混淆。

晚上到达江州,州府设在德化县,就是唐代的浔阳县。

柴桑、栗里,都属于江州地面;南唐时由奉化军管辖,现在是定江军。

岸上的土是红色的,象墙一样起直立着,东坡先生所说的“舟人指点岸如赪”,说的就是这个。

(船)停泊在湓浦口,水也是很清的,不和江水相混。

从七月二十六日到今天,前后才六天,其中有一天因为风阻(船)不能行,实际用了四天半的时间,逆水而上,航行了七百里。

小孤山简介:

在安徽宿松县和江西彭泽县烟波浩淼的长江上,孑然兀立着一座风姿秀逸的山,这就是小孤山,它孤峰独立,山高一百余米,最称著的为龙耳洞,洞内风光旖旎;自山下至山顶亭、塔、楼、阁错落有致、古树翠竹掩映,天水一色。

小孤山虽属弹丸之地,名声却很大。

被称为山水诗鼻祖的谢灵运,有一首有名的《登江中孤屿》,据说就是为小孤山而作。

至于苏东坡的“大孤小孤江中央”,更是脍炙人口的名句。

陆游说:

“凡江中孤山,如金山、焦山、落星之类,皆名天下。

然峭拔秀丽,皆不可与小孤比”(《游小孤山记》)。

小孤山被诗人们所青眯,最初有谢灵运,既而有顾况、卢仝、王安石、王十朋、陆游、王守仁、袁枚……连明朝皇帝朱元璋、朱厚焙也来附庸风雅。

画家们则纷纷将小孤山入画,唐代李思训的《长江绝岛图》,画的就是小孤山与鄱阳湖上的大孤山。

小孤山之称,区别于鄱阳湖中大孤山。

它屹立在宿松城东南六十公里的长江中,秀峰独立,形成于第四纪冰川时期。

“障百川于千里,纳群山于足下”。

“海门石柱”、“长江绝独”、“江上第一景”均为世人对小孤山之赞誉。

此山高八十六米,围仅一里许,因形如古代妇女头上发髻,旧称髻山。

舟在江中行,船身移动,山貌渐变。

乡人云:

“南望一枝笔,西看似悬钟,东看太师椅,北望啸天龙。

”南宋爱国诗人陆游赞曰:

“姿态万变,信造化之尤物也。

”

小孤山南岸与彭浪矶相对峙,江流湍激如沸,海潮至此不得上,因有“海门第一关”之称,为横锁长江的“楚塞吴关”。

小孤山主要建筑是始建于唐代的启秀寺,座落在半山腰,青瓦红墙,寺内祀奉着小姑娘娘像,民称“小姑庙”。

小姑,乃民间传说中一位纯情美丽的少女。

她与彭郎相爱,但终难成眷属,于是投江殉情,死后化作秀资超然的“小孤山”,又名“小姑山”。

彭郎因悲于小姑之死,遂化成石矶,立于江边,即“彭浪矶”,亦名“彭郎矶”。

山顶“梳妆亭”,传为小姑梳妆处。

亭台甚雅,六角两层,且可凭窗眺云山沃野。

亭后“长生树”,又称“梭罗树”,从石罅中生出,高壮葱茂。

老者云:

“此树酷似月亮里的神树。

天上织女星用的那把梭子就是用这棵树剜的”。

小姑庙历来香客众多,香火鼎盛。

小孤山,无处不景,无景不奇;庙宇亭台,层次分明。

山旁有龙角石,临江陡峭;山中有龙耳洞,冬暖夏凉,深不可测;山顶有龙口,势若仰天长啸。

还有一天门、龙眼石、琼崖滴翠、弥陀阁、先月楼、半边塔、海神龛、天妃殿、界潮祠、碧云梯、卧羊石、观涛石、御诗碑和庙藏文物以及众名士题咏的海门石刻等。

这些诸多古迹胜景为神话般的小孤山笼上了一层扑朔迷离的光环。

游小孤,如步仙境。

明代谢缙有诗赞曰:

“半空岩石架高台,过客登临此处来。

佩玉尚闻仙子去,乘鸾疑见女郎回。

澄江秋水明妆镜,绝顶云鬓绾髻堆。

动人的传说与奇秀的风光使小孤山充满浪漫情调。

然而一旦战云突起,小孤山又成了兵家必争之地,被称为“海门第一关”。

古时山上建有烽火台与炮台,驻有戍兵。

每逢战事,这一带江面便战火纷飞,楼船冲撞,涛声伴着杀声,震天动地。

朱元璋与陈友谅、太平天国军与曾国藩的湘军、王阳明与朱宸濠……都曾在这一带江上血战。

小孤山斜对岸的马当,更是长江上的雄关要塞。

抗日战争中,为了阻挡日军军舰溯江而上,中国军民实施了马当封江工程。

千万军民不顾敌机的轰炸扫射,夜以继日,在马当江段上,凿沉了满载石块的20艘大轮、驳船、趸船,600多艘帆船,滞缓了日军的进攻。

当你泊船小孤山下,沿着那364级石阶,蹑磴扪萝,一步步登上小孤山顶,立刻会有一股磅礴之气冲撞着你。

登高纵目,看上下天光,樯帆逶迤;大江澎湃,水阔天高。

你可许会想起“小姑前年嫁彭郎”的传说,或许会浮现出昔日江上干戈铮铮的鏖战。

大江与雄关相连,诗情与战火交织,你会情不自禁地高吟一曲苏东坡的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物……”

《庖丁解牛》教学设计

一、字词正音:

yǐ踦(支撑,接触) 騞huā(象声词) 卻xì(同隙,空隙) 窾kuǎn(空) 綮qìng(结合处)

軱gū(大骨) 硎xíng(磨刀石) 怵chù(害怕,恐惧) 謋huò(象声词)

二、作者简介:

庄子名周,战国时宋国蒙人,大体与孟轲同时而稍后。

他继承并发展了老子的思想,为道家学派的重要代表人物,著名的思想家,世称“老庄”。

他曾在家乡做过漆园吏,不久即隐归,一生过着穷困的生活。

庄子的思想属于主观唯心主义体系,他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差别,否定客观真理,在认识论上走向相对主义。

从这种认识论出发,庄子对待生活的态度是:

一切顺应自然,“安时而处顺”“知其不可奈何而安之若命”在政治上,他主张无为而治,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识,从而陷入了虚无主义的泥坑。

庄子的思想是没落贵族阶级意识的反映,但是,在他的著作中常对黑暗现实揭露和抨击,也有一些积极意义。

庄子的散文,有相当高的艺术成就,想象奇妙,构思巧妙,意境开阔,描绘生动,善于用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,对后世文学有较大的影响。

《庄子》现存33篇:

《内篇》7篇、《外篇》15篇、《杂篇》11篇,其中《内篇》一般认定是庄子自撰,外篇、杂篇出于庄子门人及后学之手。

关于课文出处:

这篇课文是《庄子?

养生主》里的一则寓言。

题目是后来加的,原意是讲养身之道。

养生主:

指养生的主要关键。

庄周认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要回避矛盾,寻求解脱,就须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

今天我们阅读这篇课文,可以得到一种有益的启示,这个启示是什么呢?

请大家认真阅读课文。

三、解题:

庖丁:

庖:

厨师。

丁:

厨师的名字。

解牛:

指剖开,分割牛的肢体。

庖丁解牛的高超技术,说明只有掌握了事物的规律,才有好的效果。

一、 指导自读。

自读作业:

1.朗读课文,正音正形。

踦 砉 騞 郤

窾 綮 硎 謋

2.借助课文注解和工具书逐句翻译课文。

3.划分本文层次,归纳大意。

二、讨论以下问题。

1.归纳“为”、“乎”、“然”、“于”等虚词的用法。

(1)为

①庖丁为文惠君解牛(介词,替,给)

②吾见其难为,怵然为戒(都是动词。

前一个,解的意思;后一个,作为的意思。

)

③视为止,行为迟(两个“为”同义,因为的意思。

)

④提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志(两个“为”同义,因为。

)

(2)乎

①技盖至此乎?

(疑问语气词,呢。

)

②进乎技矣(相当于“于”,可不译。

)

③依乎天理(同②)

④而况大軱乎!

(表疑问语气,呢。

)

⑤恢恢乎其于游刃必有余地矣!

(形容词词尾。

加强语气,表示强调。

)

(3)然

①奏刀騞然(象声词词尾。

)

②因其固然(副词词尾,表“……的样子”。

)

③虽然,每至于族……(代词,这样。

)

④怵然为戒(形容词词尾,表“……的样子”。

)

(3)于

①合于《桑林》之舞(介词,引出对象。

)

②而刀刃若新发于硎(介词,从。

)

③恢恢乎其于游刃必有余地矣。

(介词,对于。

)

④虽然,每至于族(动词后缀。

)

2.讨论本文的段落及大意。

本文共4段,可分三部分。

第一部分(首段):

描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

第二部分(第2、3段):

写庖丁技术之所以高超的原因。

第三部分(末段):

从故事引出养生之道。

3.讨论文章细致生动的描写。

第1段,作者描写了一个场面:

庖丁解牛。

但是,作者是以动作描写为主,一连用了5个动词:

总的动作描写是“解”,然后分别描写手“触”、肩“倚”、足“履”、膝“踦”,这一系列的艺术化、舞蹈化了的动作描写,已初见庖丁解牛技术的娴熟。

接着作者侧重描摹他解牛时进刀而发出的声音,又对这声音用了两个比喻。

描摹声音时,用了两个拟声词:

“砉”、“騞”;两个比喻是“桑林之舞”、“经首之会”。

生动地描写出庖丁动作的节奏感,表现了一个至高境界。

4.讨论庖丁对话的层次。

课文第3段记叙庖丁的“经验之谈”。

庖丁的话可分六层。

第一层是“臣之所好者道也,进乎技矣!

”这句话是庖丁“经验之谈”的总纲,概括了下面谈话的全部内容。

第二层是从庖丁多年解牛的感受上谈的。

当初解牛,所见皆全牛,与一般人所见的一样;三年之后,未见全牛,说明他对牛的全身结构完全摸清了。

不再把一头牛看成全牛,而是把它看成可以拆卸的东西。

这是至高境界。

第三层详细说明对这种境界的感受:

“臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行”。

庖丁能达到这种娴熟境界的原因是“依乎天理”,即依照牛的天然构造。

第四层庖丁从用刀的结果谈解牛的娴熟。

良庖岁更刀,族庖月更刀,而庖丁所用之刀,用了19年,解了数千头牛,其刃却如“新发于硎”,从用刀的结果表现庖丁解牛技艺娴熟。

庖丁解释用刀结果不同之原因:

良庖是“割也”;族庖是“折也”;而自己用刀则是“以无厚入有间”,于是才“恢恢乎其于游刃必有余地”。

第五层写庖丁虽有高超的技艺,却从不掉以轻心。

每当“见其难为”,则“怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微”。

第六层写庖丁解牛成功之后那怡然自得的神情:

“提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志。

”

5.讨论本文的主题思想。

课文节选自《养生主》,主旨在于阐明保护、蓄养生命之主——精神,提示养生的方法莫过于顺应自然。

节选部分借“庖丁解牛”的故事,来比喻社会的复杂如牛的筋骨盘结,处理世事当“依乎天理”、“因其固然”,并持“怵然为戒”的审慎、关注的态度,还应该以藏敛(“善刀而藏之”)为自处之道,这样才能做到“游刃有余”,以达到人之养生的目的。

今天我们学习此文,应该认识到做任何事情都不可主观冒进,而应该通过反复实践,逐步掌握事物的内部规律,然后遵循客观规律处理错综复杂的社会事务,只有这样,才能使自己永远立于不败之地。

《项羽之死》教学设计

【教材分析】

1、教材版本:

人民教育出版社

2、年级:

高中二年级

3、所属模块:

选修

【学情分析】

本文选自司马迁《史记》,语言浅显,文意理解难度不大。

因此,本课以学生自学为主,疏通文意以后

【教学目标】

(一)知识与技能

1、训练理清行文思路、概括层次大意的技能;

2、引导学生结合历史来把握作者的观点

3、结合写作指导,学习评价历史人物的方法。

(二)过程与方法

1、自主学习:

课前让学生搜集所知的项羽的资料,准备课堂发言“我所知道的项羽”。

2、合作学习:

课堂交流之后,让学生品味文章词句,归纳总结司马迁的观点,并对此做一番自己的理解。

(三)情感态度价值观

引导学生用审美的眼光读课文,品读文学家笔下的历史人物。

【教学重点】

1、文言文阅读的基本方法,品味文章优美语言;

2、理解本文所要表达的对人物评价的观点

3、引导学生在阅读之后,联系实际写作

【教学难点】

1、品味散文优美语言;

2、理解本文所要表达的态度,学习评价历史人物的方法

【课时安排】2课时

【教学方法】教法:

讲授法、导学法;学法:

自主学习法和分组合作讨论法。

【课前预习】1、掌握生字词;2、划分段落层次,理清行文思路;3、品味语言,归纳司马迁对项羽的态度:

是褒是贬?

【教学过程】第一课时

一、导入新课

请同学们谈谈你们印象中的项羽,注意举出例证。

设计意图:

以交流的形式导入新课,让学生有机会表现自己所掌握的知识。

明确:

各抒己见,突出表扬说得特别好的同学。

二、作家作品简介

1、司马迁,(公元前145年—公元前90年)

西汉史学家、文学家。

字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城西南靠近龙门。

所以司马迁自称"迁生龙门"《太史公自序》龙门,龙门山,很有名气。

传说大禹曾在龙门开山治水。

龙门山的南面是黄河。

司马迁的家正好在黄河、龙门之间。

当地名胜古迹很多。

司马迁从小在饱览山河名胜的同时,也有机会听到许多历史传说和故事。

)人。

生