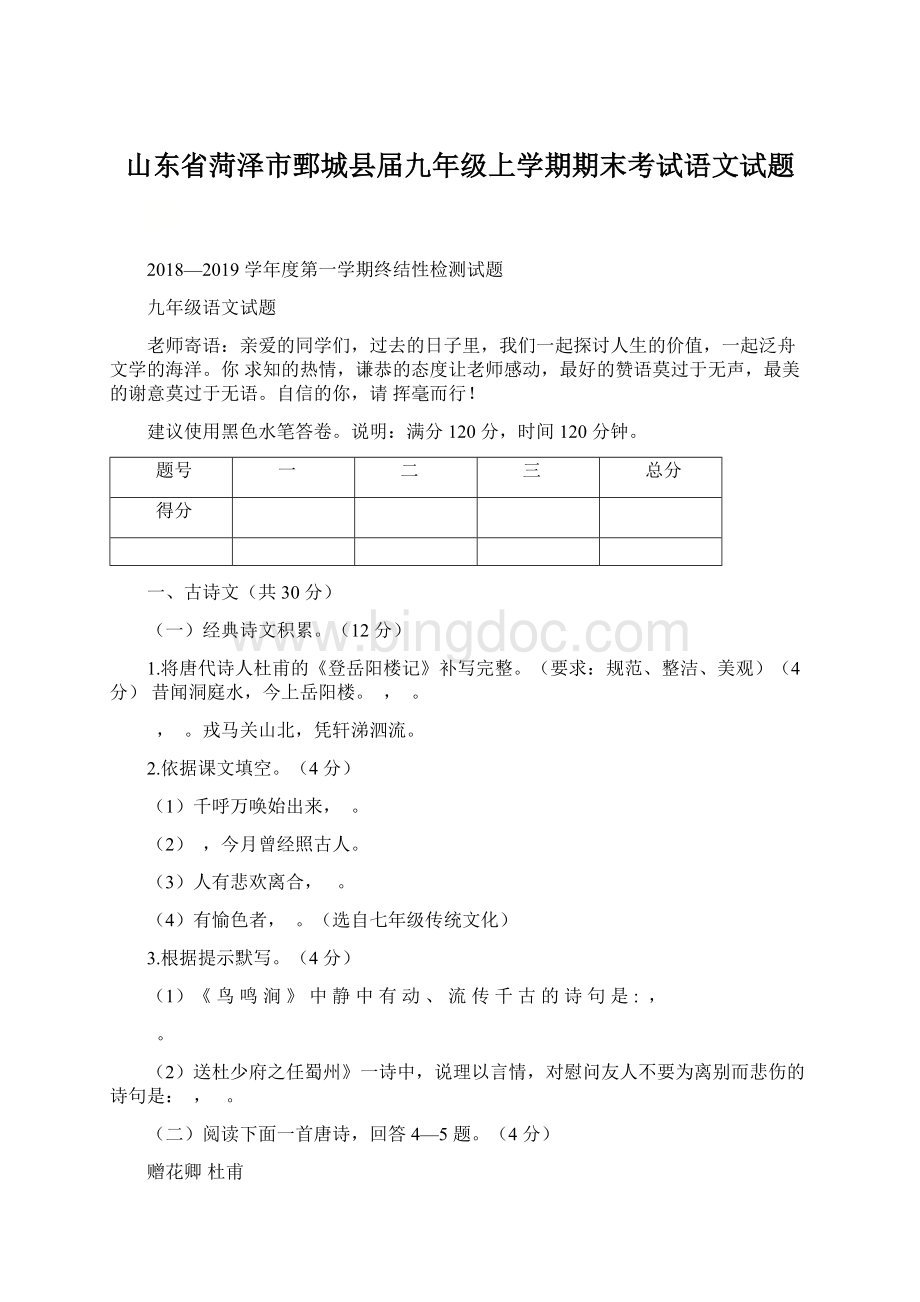

山东省菏泽市鄄城县届九年级上学期期末考试语文试题.docx

《山东省菏泽市鄄城县届九年级上学期期末考试语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省菏泽市鄄城县届九年级上学期期末考试语文试题.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

山东省菏泽市鄄城县届九年级上学期期末考试语文试题

2018—2019学年度第一学期终结性检测试题

九年级语文试题

老师寄语:

亲爱的同学们,过去的日子里,我们一起探讨人生的价值,一起泛舟文学的海洋。

你求知的热情,谦恭的态度让老师感动,最好的赞语莫过于无声,最美的谢意莫过于无语。

自信的你,请挥毫而行!

建议使用黑色水笔答卷。

说明:

满分120分,时间120分钟。

题号

一

二

三

总分

得分

一、古诗文(共30分)

(一)经典诗文积累。

(12分)

1.将唐代诗人杜甫的《登岳阳楼记》补写完整。

(要求:

规范、整洁、美观)(4分)昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

,。

,。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

2.依据课文填空。

(4分)

(1)千呼万唤始出来,。

(2),今月曾经照古人。

(3)人有悲欢离合,。

(4)有愉色者,。

(选自七年级传统文化)

3.根据提示默写。

(4分)

(1)《鸟鸣涧》中静中有动、流传千古的诗句是:

,

。

(2)送杜少府之任蜀州》一诗中,说理以言情,对慰问友人不要为离别而悲伤的诗句是:

,。

(二)阅读下面一首唐诗,回答4—5题。

(4分)

赠花卿杜甫

锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。

此曲只应天上有,人间能得几回闻。

4.首句“丝管”用了什么修辞方法?

从题材上看,这首诗是什么诗?

(2分)

5.对本诗分析不正确的一项是()(2分)

A.首联中,“纷纷”本指事物多而乱的样子,这里用通感手法描摹音乐,形象描绘出弦管杂错而和谐的效果。

B.颔联中,“半入”写出音乐悠扬动听而空灵活脱的感觉。

C.该诗的弦外之音意味深长,既然“此曲只应天上有”,何故“锦城丝管日纷纷”

呢?

含蓄的讽刺尽在其中。

D.全诗四句,前两句对乐曲作具体形象的描绘,是虚写;后两句以天上的仙乐相

夸,是遐想,因虚而实,虚实相生,将乐曲的美妙赞誉到了极致。

(三)比较阅读《口技》(节选)与《虞初续志郭猫儿》(节选),完成6——10题。

(14分)

【甲】京中有善口技者。

会宾客大宴,于厅事之东北角,施八尺屏障,口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

众宾团坐。

少顷,但闻屏障中抚尺一下,满坐寂然,无敢哗者。

……

忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。

两儿齐哭。

俄而百千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。

中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。

凡所应有,无所不有。

虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走——选自林嗣环《口技》

【乙】扬州郭猫儿,善口技。

庚申(清康熙19年),余在扬州,一友挟(邀请,偕同)猫儿同至寓。

比(及至)唤酒酣,郭起请奏藻技(小技,客气说法)。

于席右设围屏,不置灯烛,郭坐屏后,主客静听。

久之,无声。

少之,群鸡乱鸣,其声之种种各别。

俄闻父呼其子曰:

“天将明,可以牵猪矣。

”其子起至猪圈中饲猪,则闻群猪争食声,吃食声;其父烧汤声,进火倾水声。

其子遂缚一猪,猪被缚声,磨刀声,杀猪声,猪被杀声,出血声,燖(xún,用热水烫后去毛)剥声,历历不爽(清清楚楚,没有差错)也。

父又谓子曰:

“天已明,可卖矣。

”闻肉上案声,即闻有买卖数钱声,有买猪首者,有买腹脏者,有买肉者。

正在纷纷争闻不已,砉(huā拟声词,哗的一声)然一声,四座俱寂。

(节选自《虞初续志郭猫儿》)

6.解释下面句子中加着重号的词。

(4分)

(1)满坐寂然()

(2)虽人有百手()

(3)俄闻父呼其子曰()(4)其子遂缚一猪()

7.用“/”给下面句子断句。

(2分)

中间力拉崩倒之声

8.下面各组句子中,加点词的意思和用法相同的一项是()(2分)A.不能名其.一处也其.父烧汤声

B.中间力拉崩倒之.声久之.

C.不能指其一.端宫中府中,俱为一.体

D.俄而.百千人大呼向吾身死而.不爱

9.把下列句子翻译成现代汉语。

(4分)

(1)凡所应有,无所不有。

(2)群鸡乱鸣,其声之种种各别。

10.请用简明的话分别概括【甲】【乙】两文第二段的主要内容(2分)

二、现代文(40分)

(一)品读《刘姥姥进贾府》(节选),完成11—13题。

(10分)

①刘姥姥只听见咯当咯当的响声,大有似乎打箩柜筛面的一般,不免东瞧西望的。

忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子,底下又坠着秤砣般一物,却不住的乱幌。

刘姥姥心中想着:

“这是什么爱物儿?

有甚用呢?

”正呆时,只听得“当”的一声,又若金钟铜磬一般,不防倒唬的一展眼。

接着又是一连八九下。

方欲问时,只见小丫头子们齐乱跑,说:

“奶奶下来了。

”说着,都迎出去了。

②……见那凤姐儿家常带着秋板貂鼠昭君套,围着攒珠勒子,穿着桃红撒花袄,石青刻丝灰鼠披风,大红洋绉银鼠皮裙,粉光脂艳,端端正正坐在那里,手内拿着小铜火

箸儿拨手炉内的灰。

平儿站在炕沿边,捧着小小的一个填漆茶盘,盘内一个小盖钟。

凤姐也不接茶,也不抬头,只管拨手炉内的灰,慢慢的问道:

“怎么还不请进来?

”一面

说,一面抬身要茶时,只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢。

这才忙欲起身、犹未起身时,满面春风的问好,又嗔着周瑞家的怎么不早说。

刘姥姥在地下已是拜了数拜,问姑奶奶安。

凤姐忙说:

“周姐姐,快搀起来,别拜罢,请坐。

我年轻,不大认得,可

也不知是什么辈数,不敢称呼。

”周瑞家的忙回道:

“这就是我才回的那姥姥了。

”凤姐点头。

刘姥姥已在炕沿上坐了。

板儿便躲在背后,百般的哄他出来作揖,他死也不肯。

……

③这里凤姐叫人抓些果子与板儿吃,刚问些闲话时,就有家下许多媳妇管事的来回话。

平儿回了,凤姐道:

"我这里陪客呢,晚上再来回。

若有很要紧的,你就带进来现办。

"平儿出去了,一会进来说:

"我都问了,没什么紧事,我就叫他们散了。

"凤姐点头。

只见周瑞家的回来,向凤姐回话道:

“太太说了,今日不得闲,二奶奶陪着便是一样。

多谢费心想着。

白来逛逛呢便罢,若有甚说的,只管告诉二奶奶,都是一样。

”刘姥姥道:

“也没甚说的,不过是来瞧瞧姑太太,姑奶奶,也是亲戚们的情分。

”周瑞家的道:

“没甚说的便罢,若有话,只管回二奶奶,是和太太一样的。

”一面说,一面递眼色与刘姥姥。

④刘姥姥会意,未语先飞红脸,欲待不说,今日又所为何来?

只得忍耻说道:

“论理今儿初次见姑奶奶,却不该说,只是大远的奔了你老这里来,也少不的说了……

⑤这里刘姥姥心神方定,才又说道:

“今日我带了你侄儿来,也不为别的,只因他老

子娘在家里,连吃的都没有。

如今天又冷了,越想没个派头儿,只得带了你侄儿奔了你老来。

”说着又推板儿道:

“你那爹在家怎么教你来?

打发咱们作煞事来?

只顾吃果子

咧。

”凤姐早已明白了,听他不会说话,因笑止道:

“不必说了,我知道了。

”忙命快传饭来。

一时周瑞家的传了一桌客饭来……

⑥说话时,刘姥姥吃毕了饭,拉了板儿过来,舔舌咂嘴的道谢。

凤姐笑道:

“且请

坐下,听我告诉你老人家。

方才的意思,我已知道了。

若论亲戚之间,原该不等上门来就该有照应才是。

但如今家内杂事太烦,太太渐上了年纪,一时想不到也是有的。

况是我近来接着管些事,都不知道这些亲戚们。

二则外头看着虽是烈烈轰轰的,殊不知大有大的艰难去处,说与人也未必信罢。

今儿你既老远的来了,又是头一次见我张口,怎好叫你空回去呢。

可巧昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子,我还没动呢,你若不嫌少,就暂且先拿了去罢。

”

⑦那刘姥姥先听见告艰难,只当是没有,心里便突突的,后来听见给他二十两,喜

的又浑身发痒起来,说道:

“嗳,我也是知道艰难的。

但俗语说的‘瘦死的骆驼比马大’,凭他怎样,你老拔根汗毛比我们的腰还粗呢!

”周瑞家的见他说的粗鄙,只管使眼色止他。

凤姐看见,笑而不睬,只命平儿把昨儿那包银子拿来,再拿一吊钱来,都送到刘姥

姥的跟前。

凤姐乃道:

“这是二十两银子,暂且给这孩子做件冬衣罢。

若不拿着,就真

是怪我了。

这钱雇车坐罢。

……”

⑧刘姥姥只管千恩万谢的,拿了银子钱,随了周瑞家的来至外面,……仍从后门去

了。

(选自《红楼梦》第六回,有删减)

11.小说中刘姥姥是一个什么样的形象?

请简要概括。

(5分)

12.小说第一段写刘姥姥刚到贾府就见到一个“匣子”的细节,这样写有什么作用?

请简要分析。

(3分)

13.下列对小说有关内容的理解和分析,不恰当的一项是(2分)()

A.刘姥姥通过周瑞家的进了贾府,在等待凤姐的时候,只见小丫头子们齐乱跑,说“奶奶下来了”。

这一描写体现了凤姐在贾家的地位、权势和威严。

B.刘姥姥家因为生活困窘、衣食不济,前去贾府寻求经济帮助,作者设置刘姥姥这个角色进贾府,形象地说明了“上山擒虎易,开口求人难”的道理。

C.刘姥姥说到为难之处,推出板儿说话,作者刻意安排这个角色使他缓解了刘姥姥的窘态,让人不觉得她的话语那么突兀。

D.作者安排刘姥姥进贾府,就是以一个外人的眼光来描写贾家的奢华,自鸣钟,凤姐珠光宝气的打扮,传来的一桌子饭,都写出了荣府的豪富奢华。

(二)研读《论美》,完成14——17问题。

(10分)

①美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更华丽。

同样,一个打扮并不华贵却端庄严肃而有美德者是令人肃然起敬的。

②美貌的人,未必也具有内在的美。

因为造物似乎是吝啬的,他给了此就不再予彼。

所以许多美男子徒有其表却不是真正的男子汉,他们过于追求形体之美而忽略了内心的修养。

但这不可绝对而论,因为奥古斯都、菲斯帕芗、菲力普王、爱德华四世、阿尔西巴底斯、伊斯梅尔等,都既是大丈夫,又是美男子。

就形貌而言,自然之美要胜于服饰

之美,而优雅行为之美又胜于单纯仪容之美。

最高的美是画家所无法表现的,因为它并非人力所能创造。

这是一种奇妙的美。

曾经有两位画家——阿皮雷斯和丢勒滑稽地认为,

可以按照几何比例,或者通过摄取不同人身上最美的特点,用画合成一张最完美的人像。

其实像这样画出来的美人,恐怕只表现了画家本人的某种偏爱。

美是很难制定规范的(正如同音乐一样),创造它的常常是机遇,而不是公式。

有许多脸型,就它的部分看并不优

美,但作为整体却非常动人。

③有些老人也会显得很可爱,因为他们的作风优雅而练达。

有一句拉丁谚语说:

“四季之美尽在晚秋。

”而尽管有的年轻人少年俊秀,却由于缺乏优美的举止和修养而不配

得到赞美。

④美犹如盛夏的水果,是容易腐败而难保持的。

世上有许多美人,他们有过放荡的青春,却迎受着愧悔的晚年。

因此,应该把美的形貌与美的德行结合起来。

这样,美才

会放射出灿烂的光辉。

14.这篇文章的中心论点是什么?

(用自己的话进行概括)(2分)

15.选文第②、③段各使用了哪一种主要论证方法?

(2分)

16.“美犹如盛夏的水果,是容易腐败而难保持的”中的“美”指的是什么?

这句话

阐明了什么道理?

(2分)

17.培根的随笔语言生动,说理深刻。

请从文中摘录你最喜欢的一句话推荐给朋友,

并说明推荐的理由(4分)

(三)赏阅读下面的美文,完成第18—20题。

(10分)

归于泥土

耿立

①泥土是乡村的娘家,乡村是泥土做的。

泥土给了乡村生命、灵魂和呼吸。

②好长时间没回家乡了,麦收时看到父母,回到城里,胳膊、肩肘、脚踝都有红红的隆起的斑点,一如乡村泥土堆起的岗子。

也许这就是警示,把故乡记在皮肤上,这是

泥土给的。

即使皮肤过敏也是乡村的徽章,让我对故乡充满眷顾。

你离家久了,对故乡

生分了,故乡就成了一种疼痛。

正如我们的身体,某个部位不疼不痒,我们就感受不到它的存在,哪个部位不适,哪个部位就有了问题。

故乡给你皮肤的红点和瘙痒亦是如此,疼痛使你知觉故乡的存在。

故乡以另一种方式呼唤你。

③农民和庄稼都是从泥土里生出来的,庄稼是泥土给农民的礼物,农民是泥土给庄稼的礼物,他们是默契的厮守者。

有时一茬庄稼熟了,与泥土厮守的人也熟了;有时庄

稼不熟,与泥土厮守的人也会熟。

几千年几万年了,有谁知道有多少茬庄稼熟透了?

又有谁知道有多少人熟透了?

应该说泥土是沉默的,总不会絮絮叨叨说三道四,熟了就熟了,没有那么多文人的牵扯。

④惊蛰了,那么一个响雷陡然在泥土上喊话,泥土经不住这样大的诱惑,于是不管黑土黄土,都不再矜持,先把自己的身子软下来,让一切生灵在自己的怀里蠕动。

惊蛰了,枯了一年的野草又重返人间,那天羊的嘴突然感到了草的多汁,羊的蹄子突然感到

了泥土的粘脚。

连囤里的粮食种子也知道了泥土的喊话,于是一垄一垄的种子开始告别储藏,到泥土里,像褪掉衣服洗澡。

节气到了,该释放的就释放。

⑤我曾看到父亲用手扒开泥土,看泥土的成色,有时他竟然把泥土放在嘴里尝尝咸淡。

故乡的泥土不能说每一寸都有父亲的脚印,但每一寸土地都有他注视的目光。

对泥土和节气,父亲一直敬畏,即使他老年病了。

有一次在田野里,我看到父亲用抓钩在地

里敲砸土垃,一下一下那么专注,有时砸不开,他就蹲下,用手把那土块攥在掌心,一下一下揉搓。

太阳就在头顶,泥土被晒得白花花。

我不理解父亲,就埋怨说把最后的这地给人算了。

但他固执地说:

“没有了土地,那怎算农民。

到泥土里转一转,薅(hāo)

一把草,捉一下棉花和芝麻上的虫子,也比闲着强。

”

⑥不能亏待土地,你亏待了它,它就报应你,收成不好,炊烟不起。

与土地厮守的人,彼此都清楚对方的脾气秉性。

哪块泥土性硬,你就多掺和点肥料,多给些水;哪块

泥土面软,你就让它歇一茬歇一季。

泥土也是有灵魂有记忆的。

你伤了它,它就给你脸

子看。

⑦父亲用抓钩敲砸土块,说:

“到挪不动了,再说不种庄稼的事,能种一茬是一茬。

”是的,故乡是用一茬一茬的庄稼来计量生命的长度。

有了一茬庄稼,就多了一茬念想;送走了一茬庄稼,就多了一次沉稳的收获。

⑧庄稼的茬子是无穷尽的,人的一生是有尽头的,而在泥地上劳作的人是无穷尽的。

即使乡村都起了高楼,即使乡村的路面都铺成了柏油,农民也还是和土地亲近。

那时,

庄稼还是一茬一茬,还有播种还有收获。

真的没有了播种没有了收获,大地上没有了农民,没有庄稼,那大地还会留存什么呢?

⑨霜降了,庄稼叶子颜色慢慢发暗,没了精神,树的枝条开始删繁就简。

“删繁就

简三秋树”,那删繁就简的手,是霜降,是节气。

⑩霜降过后,父亲说:

“泥土也该躺倒睡一会,谁不累呢?

泥土也要歇息一下筋骨。

与泥土厮守的人要讲良心,让泥土安静地睡一觉,不要打搅。

”泥土睡觉的时候,连故乡的狗也会噤声。

有时土地有了鼾声,那雪就会覆盖下来,鼾声就成了白色。

(选自《藏在草间》,贵州人民出版社,有删改)

18.结合语言环境解释下面句中加点的词语。

(4分)

(1)农民和庄稼都是从泥土里生出来的,庄稼是泥土给农民的礼物,农民是泥土给庄稼的礼物,他们是默.契.的厮守者。

()

(2)对泥土和节气,父亲一直敬.畏.,即使他老年病了。

()

19.“与土地厮守的人,彼此都清楚对方的脾气秉性。

”一句中“厮守”能不能换成

“守候”?

为什么?

(4分)

20.本文中的“父亲”是一个什么样的人?

(2分)

(四)品读下面的美文,完成21—23问题。

(10分)

孝乃德之本

谭用发

①《论语》记载:

一天,孔子的学生子夏问孔子什么是孝,孔子只讲了两个字——色难。

意思是说,给父母好脸色是最基本的孝道,也是最难做到的。

②父母对于儿女的很多不是,都不会往心里去,唯独最难接受的,就是儿女给脸色

看。

有位老太太,中午去儿子房间找报纸,正碰上儿子回来。

儿子刚谈砸了一桩业务,心情不太好,见母亲在他的床上摸索,生硬地说:

“妈,你没事在自己房里好好待着,别

到处乱串。

”母亲解释说:

“我只是找张报纸,顺便在你们床上坐一会儿。

”儿子的脸色很

难看,出门前扔下一句:

“吃饱没事干。

”没想到当天夜里,这位老母亲选择了轻生。

③儿女给父母好脸色难在哪里?

难就难在对父母的一些衰老行为,如多愁善感,行动迟缓,说话絮絮叨叨,做事丢三落四等,要能够始终给予理解、宽容和善待。

难就难

在对自己的一些不良行为,如任性、娇气、以自我为中心等,要能够不断进行反省、克服和纠正,特别是在外无论遇到什么不顺心、不如意的事,都不能把情绪带到家里来。

难就难在给父母好脸色,要能够持之以久。

一时一事给父母好脸色不难做到,难的是处

处事事都是如此,尤其是当老人久病在床的时候。

④一个人从母亲十月怀胎到呱呱坠地,从咿呀学语到蹒跚学步,从上学、择业到结婚生子,父母究竟付出了多少精力和心血?

山东枣庄“捐肾救母”的田世国说:

“母亲生

我养我,可我做的连她给我的万分之一都没有。

”常思养育之恩,孝老爱亲才不会为难。

⑤除了感恩之心,恭敬之心对于行孝也极为重要。

《礼记·祭义》云:

“孝子之有深

爱者必有和气,有和气者必有愉色,有愉色者必有婉容。

”给父母好脸色,关键是要常思养育之恩,常怀恭敬之心,常省自身之过,始终对父母怀有深切的爱心和敬意。

有了恭敬心,与父母说话的态度和语气,自会温婉谦和,照顾侍候父母,自会恭谨周到。

有了

恭敬心,父母的教诲会认真聆听,父母的责备会虚心悦纳。

⑥国风之本在家风,家风之本在孝道。

愿天下儿女,常以发自内心的微笑去慰藉父母的心灵。

当我们树起尊老爱老、孝老护老的现代风尚,孝心汇聚成流一定可以滋润出

社会的和谐美好。

(选自《人民日报》2016年03月25日04版,有删改)

21.本文所议论的“孝”,具体到行为上,是指

(2分)

22.第③段画线句子提出的问题,作者是从哪些方面分析作答的?

请简要概括。

(3分)

23.结合本文观点,联.系.自.身.实.际.,说说子女怎样才能对父母尽孝。

(5分)

三、作文(50分)书写字体力求工整、规范、美观,标点准确,无错别字,无病句;达

到此项要求者,酌情加1—5分;两个错别字扣1分。

据2006年4月11日《青岛晚报》载,中国海洋大学首次自主招生考试。

来自山东省实验中学的顾雯走出面试考场时,向为她拉开门的门卫鞠躬说了声“谢谢”。

令她没想到的是,一声“谢谢”引来了该校教务处处长李巍然的注意。

李处长说:

“你是今天下午已经结束面试的80多个考生中,第一个向门卫说谢谢的考生。

”目前考试的结果还没出来,但顾雯因为一声“谢谢”,无疑在众多考生中占了先机。

这样一件看上去不起眼的小事,却表明了一个人对他人劳动的尊重,这不仅是一种礼貌,也是一种责任。

顾雯的一声“谢谢”与大多数考生的熟视无睹启示我们:

必须让尊重与感恩教育成为学生的必修课。

请以“尊重父母(或“老师”……)”或“感恩父母(或“老师”……)”为题,写一篇不少于700字的作文,文体自选。

要求:

①结合自己的生活,选取真实的事情,突出中心;②文章结构完整,内容充实;③恰当运用记叙、描写、抒情、议论等表达方式,写出真情实感;③凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替;④不得抄袭。

700字