学年鲁人版高中语文必修一第1单元 自读文本 谈读书.docx

《学年鲁人版高中语文必修一第1单元 自读文本 谈读书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年鲁人版高中语文必修一第1单元 自读文本 谈读书.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

学年鲁人版高中语文必修一第1单元自读文本谈读书

自读文本 谈读书

[预习——夯实基础]

[知识·梳理]

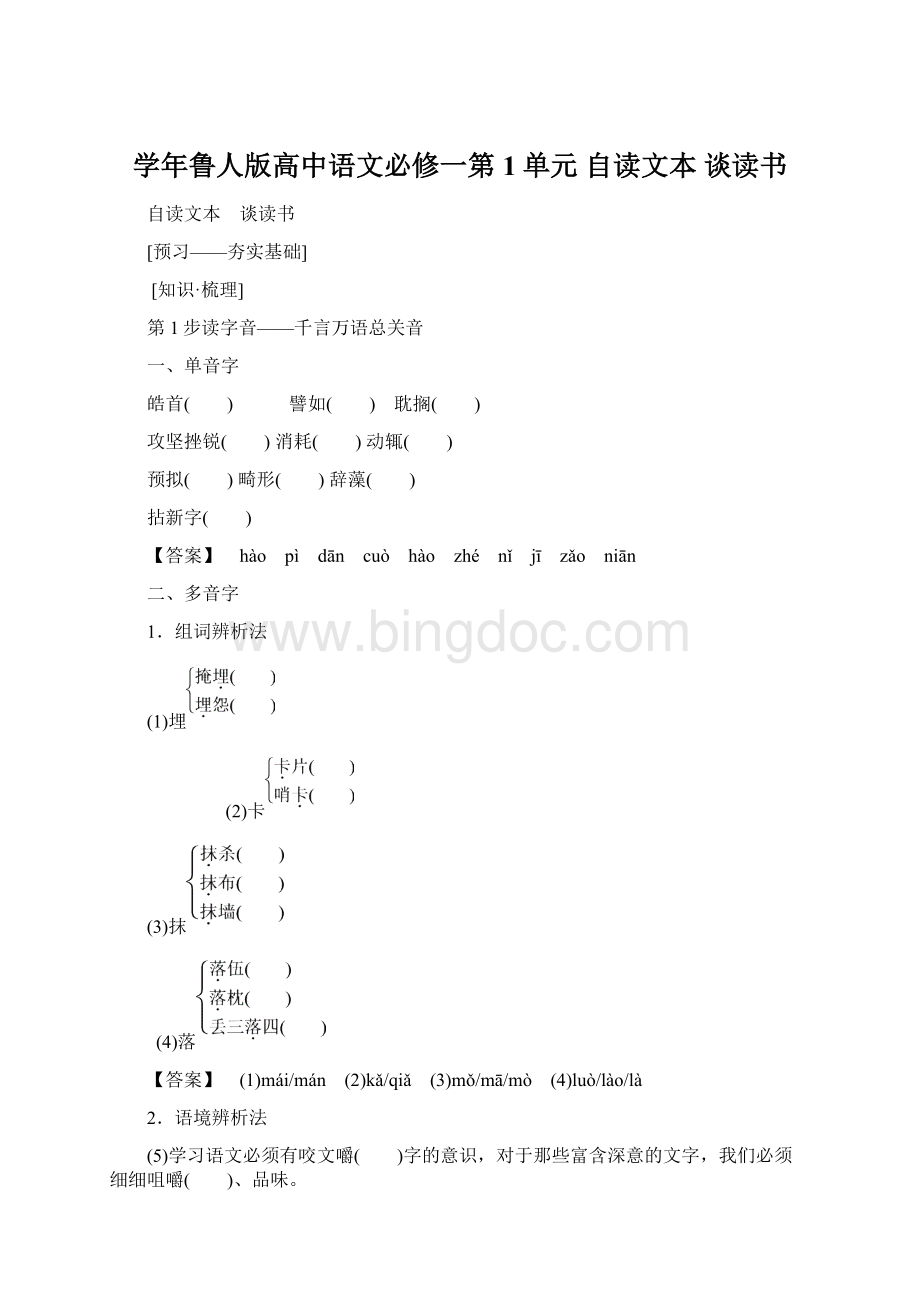

第1步读字音——千言万语总关音

一、单音字

皓首( ) 譬如( ) 耽搁( )

攻坚挫锐( )消耗( )动辄( )

预拟( )畸形( )辞藻( )

拈新字( )

【答案】 hào pì dān cuò hào zhé nǐ jī zǎo niān

二、多音字

1.组词辨析法

(1)埋

(2)卡

(3)抹

(4)落

【答案】

(1)mái/mán

(2)kǎ/qiǎ (3)mǒ/mā/mò (4)luò/lào/là

2.语境辨析法

(5)学习语文必须有咬文嚼( )字的意识,对于那些富含深意的文字,我们必须细细咀嚼( )、品味。

(6)舞台上的各位小演员头戴牛角( ),把自己饰演的角( )色演绎得活灵活现。

【答案】 (5)jiáo/jué (6)jiǎo/jué

第2步写字形——奥妙无穷方块字

(1)

(2)

(3)

(4)

【答案】

(1)弊/蔽/蹩

(2)咀/狙/沮 (3)彻/沏/砌 (4)炫/眩/舷

第3步辨词语——于细微处细斟酌

1.明确词义

(1)不求甚解:

______________________________________________________

(2)自欺欺人:

______________________________________________________

(3)息息相关:

______________________________________________________

【答案】

(1)现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

(2)用自己都难以置信的话或手法来欺骗别人;既欺骗自己也欺骗别人。

(3)呼吸相关联,形容关系密切。

2.理解辨析

(1)流传·留传

两者都有“向下传”的意思。

“流传”指(事迹、作品等)传下来或传播开,多指抽象事物,如“愚公移山的故事一直流传至今”。

“留传”指遗留下来传给后代,多用于具体事物,如“这幅画是祖上留传下来的”。

(2)收集·搜集

两者都有“聚集”的意思。

“收集”指使聚集在一起,一般是指不隐蔽的东西。

“搜集”指到处寻找(事物)并聚集在一起,一般是指较隐蔽、不易得到的东西。

3.对点小测

判断下列加点词语的运用是否正确。

(正确的打“√”,错误的打“×”)

(1)富有创造性的人总是不求甚解地汲取知识,使自己学识渊博。

( )

(2)大多数顾客认为,商场上时不时说出的“跳楼价”,都是自欺欺人的。

( )

(3)听上去遥远神秘的国家安全,实际上与人们的生活息息相关。

设立全民国家安全教育日,就是为了让维护国家安全成为每个人的自觉、每个人的责任。

( )

(4)那些平白如话,而又表达了群众心声或者阐述了深刻思想的诗句,可以世代流传。

( )

(5)市人大常委会秘书处及时收集各区县分会场代表的质询意见,分门别类送交各主管委员会负责人。

( )

【答案】

(1)× “不求甚解”现多指只求懂个大概,不求深刻了解。

和本句语境不符。

(2)× 句中用“自欺欺人”来表示欺骗顾客,不合语境。

(3)√ (4)√ (5)√

[常识·速览]

中国现当代伟大的美学大师——朱光潜

朱光潜(1897~1986),笔名孟实、盟石。

安徽省桐城人(今枞阳县麒麟镇阳和村人)。

中国美学家、文艺理论家、教育家、翻译家。

北京大学一级教授,中国社会科学院学部委员,全国政协二、三、四、五届委员,全国政协六届常务委员,民盟三、四届中央委员,中国文学艺术界联合委员会委员,中国外国文学学会常务理事。

朱光潜学贯中西、博古通今,他以自己深湛的研究沟通了西方美学和中国传统美学,沟通了旧的唯心主义美学和马克思主义美学,沟通了“五四”以来中国现代美学和当代美学。

他是中国美学史上一座横跨古今、沟通中外的“桥梁”,是我国现当代最负盛名并赢得崇高国际声誉的美学大师。

主要作品有《朱光潜选集》《悲剧心理学》《无言之美》《谈美》《给青年的十二封信》。

作为一代美学研究大师,朱光潜先生在繁忙的治学之余,也著文指点后辈学子。

20世纪30年代他曾给当时的中学生们写过一本谈学习谈人生的书,书名叫“给青年的十二封信”,十二封信的第一封就是《谈读书》。

在这封信中,朱先生谈了课外阅读的重要性、该怎样选择课外读物及读书的方法等问题。

本文是朱先生写的又一篇同题文章。

这篇《谈读书》写于1942年。

[探究——精研文本]

[整体·感知]

本文是一篇阐述读书道理的文章。

作者朱光潜深刻阐明了为什么要读书以及应该怎样读书的问题,具有普遍的指导意义。

作者开头简略交代了写作缘由,然后说明读书的必要性,再谈读书的方法以及书多之累、书多之弊。

[文脉·梳理]

①____________ ②____________

【答案】 ①读书的必要性 ②读书要有中心

[文本·深读]

■自主探究····················································································

一、分析关键语段(句)的作用

1.文章开头“学问不只是读书,而读书究竟是学问的一个重要途径”在文中有何作用?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【答案】 这句话开宗明义,点明了作者的观点,强调了“学问”与“读书”的关系,为下文的议论张本。

2.文章第六段开头“有些人读书,全凭自己的兴趣”一句在文中有何作用?

请简要分析。

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【答案】 ①这句话是本段的中心句,也是作者在这段文字中批判的靶子,批判了部分人读书的现实和流弊。

②引出下文论述的话题——读书与兴趣的关系。

二、赏析论证方法

3.赏析“譬如饮食,不消化的东西积得越多,愈易酿成肠胃病,许多肤浅虚骄的习气都由耳食肤受所养成”这句话的论证方法。

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【答案】 用“积得越多”来比喻“过目”的多,用“不消化”来比喻“留心”的少,用“肠胃病”来比喻肤浅虚骄的毛病,作者以饮食为喻,生动形象地阐述了部分学者读书贪多,所得甚少的流弊。

三、分析概括内容要点

4.从本文看,作者认为读书有哪些重要作用?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【答案】

5.为什么说“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”值得每个读书人悬为座右铭?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【答案】 因为在作者看来,读书并不在多:

“与其读十部无关轻重的书,不如以读十部书的时间和精力去读一部真正值得读的书;与其十部书都只能泛览一遍,不如取一部书精读十遍。

”读书的要义在于领悟和创新,不在量的多少。

因此才说“旧书不厌百回读,熟读深思子自知”值得每个读书人悬为座右铭。

■合作探究···················································································

6.读书是否应有目的性?

古往今来,没有谁会否认读书的功用。

大至为国,比如周恩来先生的“为中华之崛起而读书”;小至为己,比如“十年寒窗苦,金榜题名时”。

这是否和所谓的无功利性的、诗化的阅读生活相矛盾?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【答案】 (观点一)读书不应抛弃功利。

有句老话说“书到用时方恨少”,书就是用的,读书为用。

这个意思也包含在“耕读传家”“知书达理”“书香门第”等观念里。

读书可以传家,读书可以明事理,读书可以光耀门楣,读书可以振兴祖国。

读书的功用很多,在西方,读书为用也是普遍的认知。

培根《论读书》中说:

“读书使人充实,讨论使人机智,笔记使入准确……读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩。

凡有所学,皆成性格。

”

(观点二)读书应当切忌功利性。

凡是通过功利性读书所学到的知识,忘记的速度也是最快的,人们往往在应付完某些需要之后,很快就将所学到的东西丢到“爪哇国”去了。

凡成为一代学术大家或者一代枭雄者,除了自身所具备的先天条件外,无不博览群书,知识渊博;且没有一个仅靠死读专业书、不关心天下事而成名的。

鲁迅如此,李四光如此,李政道、杨振宁、季羡林等也是如此;毛泽东如此,周恩来如此,陈毅、贺龙、彭德怀等都是如此。

[迁移——学以致用]

[写法·借鉴]

1.写作特色

化抽象为形象的比喻说理

朱光潜先生写说理文,一向善用比喻,将抽象的道理说得浅显生动。

在这篇短文中就用了许多形象的比喻。

为了说明读书贪多,所得甚少,他说:

“譬如饮食,不消化的东西积得越多,愈易酿成肠胃病。

”为了说明读书要在基本要籍上下功夫,他又说:

“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞。

目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’。

”

为了说明大学教育不注重基础学科,有些课程和所设的科目“专”到不近情理,他说:

“这好像逼吃奶的小孩去啃肉骨,岂不是误人子弟?

”像这样的比喻,在这篇短文中共有十余处。

作者通过比喻把抽象的道理说得生动形象,浅显易懂、使人印象深刻。

2.写法指导

怎样用好比喻说理

比喻被誉为“修辞之王”,它既是一种形象化的修辞手法,也是一种在论说中常用的方法。

比喻说理,就是运用具体的事物说明抽象的道理,变复杂为简明,表述婉转而有较强的说服力。

在运用比喻说理这一方法时要注意以下几点:

(1)用来作为喻体的事物,应当是为大家所熟悉的、具体的、浅显的事物,这样,才能既通俗又生动地说明另一个事物。

(2)找准比喻与道理的契合点。

(3)比喻要力求新颖。

3.迁移运用

运用比喻说理的方法,写一段文字说明“双赢的重要性”,字数控制在300字以内。

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

【参考示例】 即使自己是一颗傲然挺立的孤松,也应明白,一枝独秀不算英雄,成行成排的树木才是遮风挡沙的坚固长城。

即使自己是一只整装待发的帆船,也应明白,一船独行不算风景,千帆竞发才能显示大海的壮阔。

自私利己,愚者之见;打造双赢,智者之举。

双赢,那是信心的基点,那是力量的源泉,那是开启人生之路的探照灯,那是打开成功之门的金钥匙。

双赢,使你我共辉煌。

“暗淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣”,站在新世纪的门槛上,我们不难发现,双赢的光芒在今天依然闪耀,加入世贸组织,东盟经济合作,六国共同绘制基因组图,这一切都彰显着双赢的智慧,这一切也必定会使我们的祖国不断繁荣强大。

[素材·应用]

1.课内素材

读书贵在精

“读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。

少读如果彻底,必能养成深思熟虑的习惯,涵泳优游,以至于变化气质;多读而不求甚解,譬如驰骋十里洋场,虽珍奇满目,徒惹得心花意乱,空手而归。

”朱

光潜先生的这段话说的是如何读书。

他提出的“读书在精不在多”的观点对同学们的读书学习有很大的指导价值。

这是朱光潜先生自己的读书经验,也是对晚辈的指导与期望。

其实,在如今这个繁华而浮躁的社会里,这两种不同的读书方法也在不同程度上体现出了现代人不同的生活态度和生活方式。

【应用角度】 “读书贵在精”“阅读”“思考”“快与慢”“专注与浮躁”等。

2.精彩应用

摒弃浮躁,潜心于学

朱光潜教授学贯中西,潜心于学,著作等身令人敬佩。

对此我们是否应该思考些什么呢?

快速的生活节奏,将浮躁注入每个都市人的血液中,君不见信息高速网上传,色彩缤纷目眩晕;君不见众人朝九晚五工作加应酬,何来闲暇去读书?

我们有什么理由慨叹大师的绝迹?

其实,人只有摒弃了浮躁,才能在潜心“修行”中让心灵得到升华。

文学大家钱钟书潜心专注于编写《管锥编》,在动荡时期他依旧保持恬静淡泊,这就是一种坚守,一种专注。

钱钟书先生之所以能够学贯中西,游走于古今,正是因为他摒弃了浮躁,专注于学习。

大树无根叶不茂,江河断源岂能奔向大海成波涛!

所以我们应该远离浮躁,还自己一个潜心研究、专注于学习的良好氛围。

[佳作·领悟]

导读:

朱光潜先生的《谈读书》教导我们读书的方法,令人受益匪浅;而梁实秋先生的《漫谈读书》更是将对“读书”的认识娓娓道来,令人对“读书”一事三思。

漫谈读书

梁实秋

①我们现代人读书真是幸福。

古者,“著于竹帛谓之书”。

书是稀罕而珍贵的东西。

一个人若能垂于竹帛,便可以不朽。

孔子晚年读《易》,韦编三绝,用韧皮贯联竹简,翻来翻去以至于韧皮都断了,那时候读书多么吃力!

后来有了纸,有了毛笔,书的制作比较方便,但在印刷之术未流行以前,书的流传完全是靠抄写。

我们看看唐人写经,以及许多古书的抄本,可以知道一本书得来非易。

自从有了印刷术,刻板、活字、石印、影印,乃至于显微胶片,读书的方便无以复加。

②物以稀为贵。

但是书究竟不是普通的货物。

书是人类智慧的结晶,经验的宝藏,所以尽管如今满坑满谷的都是书,但书的价值不是用金钱可以衡量的。

价廉未必货色差,畅销未必内容好。

书的价值在于其内容的精到。

宋太宗每天读《太平御览》等书二卷,漏了一天则以后追补,他说:

“开卷有益,朕不以为劳也。

”《太平御览》采集群书1600余种,分为55部,历代典籍尽萃于是,宋太宗日理万机之暇日览两卷,当然可以说是“开卷有益”。

如今我们的书太多了,纵不说粗制滥造,至少是种类繁多。

我们读书要有抉择,否则不但无益而且浪费时间。

③那么读什么书呢?

这就要看个人的兴趣和需要。

有一个原则也许是值得考虑的:

作为一个地道的中国人,有些书是非读不可的,这与行业无关。

理工科的、财经界的、文法门的,都需要读一些蔚成中国文化传统的书。

经书当然是其中重要的一部分,史书也一样的重要。

盲目读经不可以提倡,意义模糊的所谓“国学”亦不能餍现代人之望。

一系列的古书是我们应该以现代眼光去了解的。

④黄山谷说:

“人不读书,则尘俗生其间,照镜则面目可憎,对人则语言无味。

”细味其言,觉得似有道理。

事实上,我们所看到的人,确实是面目可憎语言无味的居多。

我曾思索,其中因果关系安在?

何以不读书便面目可憎语言无味?

我想也许是因为读书等于是尚友古人,而且那些古人著书立说必定是一时才俊,与古人游不知不觉受其熏染,终乃获改变气质之功,境界既高,胸襟既广,脸上自然透露出一股清醇爽朗之气,无以名之,名之曰书卷气。

同时在谈吐上也自然高远不俗。

反过来说,人不读书,则所为何事,大概是陷身于世网尘劳,困厄于名缰利锁,五烧六蔽,苦恼烦心,自然面目可憎,焉能语言有味?

⑤当然,改变气质不一定要靠读书。

例如,艺术家就另有一种修为。

“伯牙学琴于成连先生,三年不成。

成连云:

‘吾师方子春今在东海中,能移人情。

’乃与伯牙偕往,至蓬莱山,留宿伯牙,曰:

‘子居习之,吾将迎师。

’划船而去,旬时不返。

伯牙近望无人,但闻海水洞滑崩澌之声,山林寂寞,群鸟悲号,怆然而叹曰:

‘先生将移我情!

’乃援琴而歌。

曲终,成连回,划船迎之而返。

伯牙之琴,遂妙天下。

”这一段记载写音乐家被自然改变气质,虽然神秘,但不是不可理解的。

禅宗教外别传,根本不立文字,靠了顿悟即能明心见性。

这究竟是生有异禀的人之超绝的成就。

以我们一般人而言,最简便的修养方法是读书。

【悟亮点】

1.精准标题

(1)标题中“漫谈”一词有什么作用?

提示:

文章标题中“漫谈”二字既明确了文章的体裁,又表明了文章写作形式之自由,内容之广博。

2.过渡自然

(2)第③段中画线句子在全文结构中有什么作用?

提示:

“那么读什么书呢?

”作者以问句承上启下,使文章过渡自然,结构严谨。

3.正反论证

(3)文章第④段中画线句子运用了什么论证方法?

提示:

作者从正面谈读书使人“谈吐……高远不俗”,然后从反面论及“不读书……焉能语言有味?

”说理深刻,令人深思。

4.启人心智

(4)关于读书,本文主要有哪些观点?

提示:

①现代人读书是幸福的;②书是人类智慧的结晶、经验的宝藏;③读书要选择;④中国人一定要读经书、史书;⑤读书能改变人的气质。

[训练——落实提升]

1.下列加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.湮没(yān) 畸形(jī)

下载(zài)不忍卒读(cú)

B.皓首(hào)辞藻(zǎo)

酝酿(niànɡ)卷帙浩繁(zhì)

C.胸襟(jīn)字帖(tiē)

问津(jīn)过目成诵(sònɡ)

D.咀嚼(jiáo)抹杀(mǒ)

譬如(pì)拐弯抹角(mò)

B [A项,“卒”应读zú;C项,“帖”应读tiè;D项,“嚼”应读jué。

]

2.下列词语中,书写无误的一项是( )

A.流弊 蒙昧 攻坚挫锐 安于现状

B.乐不可支爆发户不进情理深思熟虑

C.按步就班消谴怨天尤人同日而语

D.座右铭眩耀颠倒黑白报残守缺

A [B项,爆—暴,进—近;C项,步—部,谴—遣;D项,眩—炫,报—抱。

]

3.依次填入下列句子横线上的词语,最恰当的一项是( )

【导学号:

11252014】

①一些不法分子打着宗教的旗号分裂祖国的行径,必定会被历史发展的潮流________。

②海外华侨心中________着的巨大爱国热情,是我们发展的重要资源。

③对旁人认为重要而自己不感兴趣的书________置之不理。

A.淹没 蕴藏 一律 B.湮没 埋藏 一律

C.湮没 蕴藏 一概D.淹没 埋藏 一概

C [“淹没”指(大水)漫过,盖过,一般用于具体事物。

“湮没”指(随着时间的流逝)被埋没,多指名声和成就被埋没。

“蕴藏”多比喻感情等藏而不露或积极性、创造性等未发挥出来。

“埋藏”多比喻感情等深藏在心中。

“一律”的对象可以是人,而“一概”的对象一般是物。

]

4.下列各句中加点成语的使用,全都正确的一项是( )

【导学号:

11252015】

①为迎接洛阳牡丹文化节的到来,各大公园已陆续搭建控温、控湿大棚,并进行科学催花,确保游客们可以在花丛中含英咀华,饱览牡丹的芳姿。

②他性格内向,一涉及个人生活问题就讳莫如深,弄得我们不知如何是好。

③新世纪初,某出版社出版了一套“走向诺贝尔”文学丛书,丛书囊括了当代可能获得诺贝尔文学奖的中国作家的作品,真可谓洋洋大观。

④留守儿童现象不仅仅是经济问题。

事实上,有的年轻父母并不是非要外出打工不可,有些人是单纯为了逃避农村生活,就把孩子留给老人,视而不见孩子的情感缺失。

⑤在两会上,不少被称为老艺术家的代表委员都表达了对“网红”现象的担忧:

一些年轻演员浮躁攀比,对前辈的批评泰然自若。

⑥由于故步自封,这一品牌的市场份额不断萎缩。

A.②③⑥B.①②⑥

C.③④⑤D.①④⑤

A [①含英咀华:

比喻琢磨和领会诗文的要点和精神。

用错对象。

④视而不见:

指不重视或不注意。

后面不能跟宾语。

⑤泰然自若:

形容(遇到变故或在紧急的情况下)沉着镇定、毫不在意的样子。

感情色彩不对。

]

5.下列各句中,没有语病的一句是( )

【导学号:

11252016】

A.通过这部见证民族精神崛起的作品,让我们确实看到中国走过一段漫长而又艰难的道路。

现在,中国人选择了走中国特色社会主义道路,我们应该更自豪、更自信。

B.一般来说,一个人的生活阅历是不是丰富,往往与其年龄密切相关,随着年龄的增长,人的经验阅历、分析问题的能力会有大幅度的提升。

C.本次参赛的微小说充满了正义、善良、正能量,充满了生活的烟火气,艺术地表达了人生思考,让读者从字里行间体会到幸福的味道。

D.《记住乡愁》以浓厚的文化内涵、丰富而平实的情感、感人的中国故事,受到海内外观众的一致好评,被誉为“弘扬社会主义核心价值观最接地气的精品力作”。

D [A项,主语残缺,应删去“通过”或“让”;B项,“经验阅历”与“提升”不搭配;C项,并列不当,“正能量”包含“正义、善良”,三者不能并列。

]