九年级语文第二学期练习含答案docWord文档下载推荐.docx

《九年级语文第二学期练习含答案docWord文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《九年级语文第二学期练习含答案docWord文档下载推荐.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

2.我国现代著名文学家、思想家、革命家鲁迅先生幼年时一次对课,他的老师寿镜吾先生出上联“独角兽”(注)。

众童生对,先生皆不中意;

鲁迅对之,先生拍案叫绝。

请从下面四个选项中,选出你认为幼年鲁迅对出的下联,并简要阐述理由。

(理由不超过50字)

A.比目鱼 B.丹顶鹤 C.双头蛇 D.九头鸟

理由:

__________________

(注:

独角兽指古代神话传说中一种头顶正中有一支单角的动物,为吉祥物。

)

【答案】A理由:

可结合词性、内容、平仄来谈。

示例:

“比”“独”代表数字,奇偶相对;

“角”“目”分别是兽、鱼器官,“独角兽”“比目鱼”不同生物虚实相对。

其他

3.晚清著名文学家窦垿(xù

)为岳阳楼写了一副102字的长联,上联是“一楼何奇?

__________________,__________________,滕子京百废俱兴,吕纯阳三过必醉。

诗耶?

儒耶?

吏耶?

仙耶?

前不见古人,__________________”,下联是“诸君试看,洞庭湖南极潇湘,扬子江北通巫峡,巴陵山西来爽气,岳州城东道崖疆。

潴(zhū,水积聚)者,流者,峙者,镇者,此中有真意,__________________”。

根据语境,依次填入横线中的语句,衔接最恰当的一项是

①范希文两字关情 ②杜少陵五言绝唱

③使我怆然涕下 ④问谁领会得来

A.①②④③ B.①②③④ C.②①④③ D.②①③④

【答案】D

诗二、填空题(共3题)

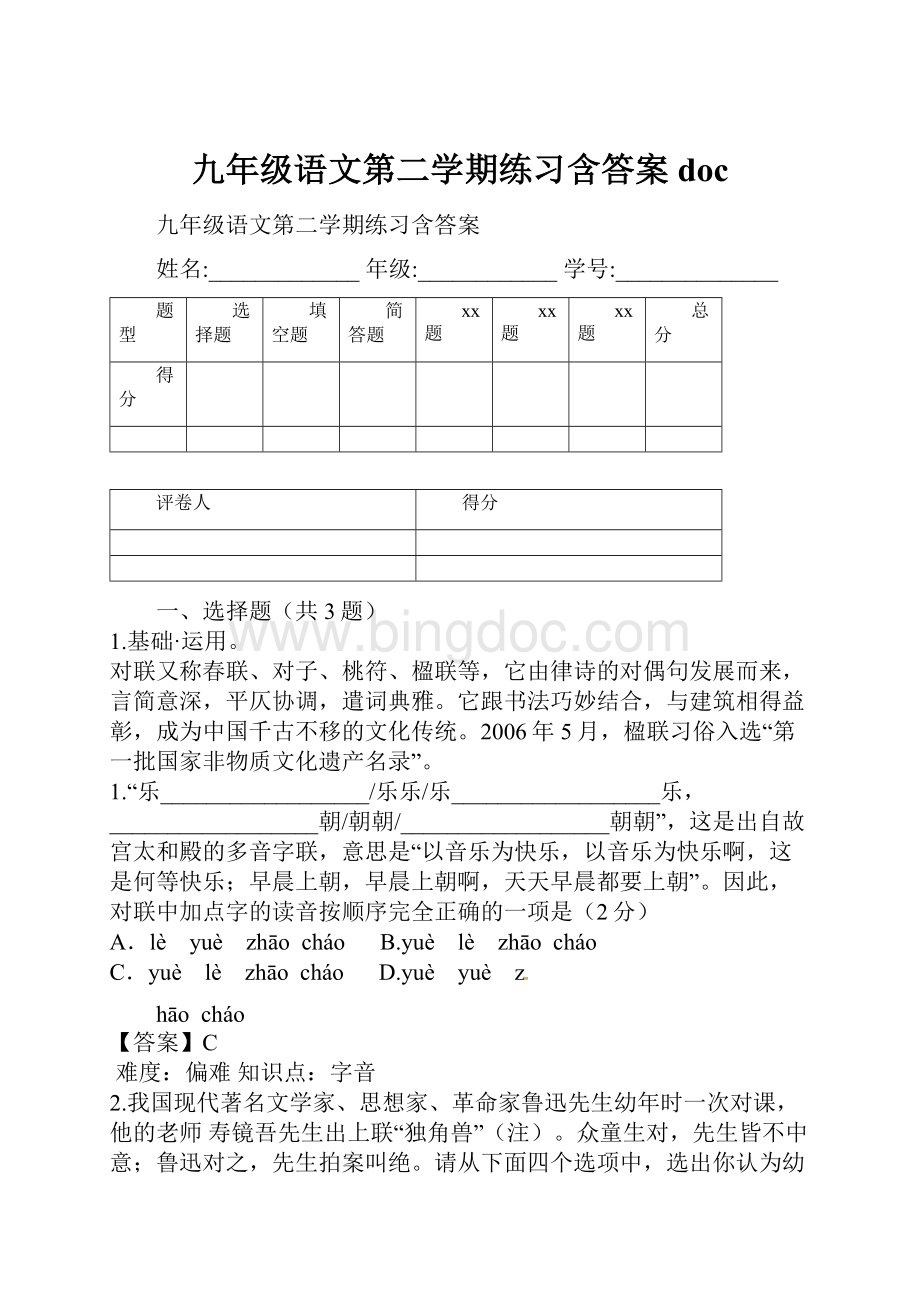

1.左边这副对联是当代著名学者、书画家启功先生的书法作品,请用规范的正楷字把对联抄写在答题卡的田字格里。

上联:

下联:

【答案】上联:

行文简浅显下联:

做事诚平恒

中等知识点:

2.古人对数字的表达和现在有所不同,比如“二八年华”指女子16岁。

“花甲重开,外加三七岁月;

古稀双庆,内多一个春秋”,这副对联是清朝乾隆皇帝出的上联,暗指一位老人的年龄;

当时名臣纪晓岚对了下联,联中也隐含这位老人的年龄。

根据文化常识和数学知识,这位老人的年龄应是__________________岁。

【答案】141

3.

(1)__________________,白露未晞。

所谓伊人,__________________。

(《蒹葭》)

(2)唐代诗人刘禹锡在《陋室铭》一文中用两座建筑和自己陋室形成类比的句子是“__________________,__________________”

(3)仔细观察下面这个甲骨文“春”的字形特点,由这些特点你联想到了哪句古诗?

简要说说甲骨文字形特征为什么会让你联想到这句古诗。

诗句:

①__________________

联想的理由:

②__________________

【答案】

(1)蒹葭萋萋在水之湄

(2)南阳诸葛庐西蜀子云亭

(3)示例:

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

(其他写春天的诗句也可)理由:

甲骨文“春”字中有林有太阳,有“”(像一颗种子,上部冒芽,下部生根),表示经过冬季,阳光回归,大地升温,地里的种子苏醒破壳,林野遍布新绿。

而“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,正状写了这种早春时花草欣欣向荣的趋势。

诗三、文言文阅读(共3题)

1.选段一

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以.为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

日光下澈,影布石上。

佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗.折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:

吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:

曰恕己,曰奉壹。

选段二

顺宗①即位,(子厚②)拜礼部员外郎。

遇用事者得罪,例出为刺史③。

未至,又例贬永州司马。

居闲,益自刻苦,务记览,为词章,泛滥停蓄,为深博无涯涘。

而自肆于山水间。

元和中,尝例召至京师;

又偕出为刺史,而子厚得柳州。

既至,叹曰:

“是岂不足为政邪?

”因其土俗,为设教禁,州人顺赖。

其俗以男女④质钱,约不时赎,子本相侔⑤,则没为奴婢。

子厚与设方计,悉令赎归。

其尤贫力不能者,令书其佣,足相当,则使归其质。

观察使⑥下.其法于他州,比一岁,免而归者且千人。

(韩愈《柳子厚lA.__________________其境过清

B.诚宜开张圣听,__________________光先帝遗德(《出师表》)

C.衣食所安,弗敢专也,必__________________分人(《曹刿论战》)

D.皆__________________美于徐公(《邹忌讽齐王纳谏》)

3.用现代汉语翻译下列语句。

(1)蒙络摇缀,参差披拂。

译文:

(2)其俗以男女质钱

4.材料的参照对读,可以促进我们对人物深入了解。

比如材料一结尾提及“凄神寒骨,悄怆幽邃”,比照材料二,我们发现其原因不仅是小石潭本身的偏僻、幽静,而且也与______________________________________________________有关。

材料二显示,子厚任永州司马期间,主要活动有__________________________________________________________________________________________(每空不超过4个字),材料一则是印证:

当他任职柳州,情形就有了变化。

【答案】1.答案:

(1)像北斗星一样。

(2)推广。

2.答案:

C

3.答案:

(1)(树枝藤蔓)遮掩缠绕,摇动下垂,长短不齐,随风飘拂。

(2)当地有个习惯(风俗),向人借钱用子女作抵押。

4.示例:

(1)他初遇挫折,内心愤懑;

(2)读写;

(3)游玩。

散文类

2.世之论书者多自谓书不必有法,各自成一家。

此语得其一偏。

譬如西施、毛嫱,容貌虽不同,而皆为丽人;

然手须是手,足须是足,此不可移者。

作字亦然,虽形气不同,掠①须是掠,磔②须是磔,千变万化,此不可移也。

若掠不成掠,磔不成磔,纵其精神筋骨犹西施、毛嫱,而手足乖戾,终不为完人。

杨朱③、墨翟④,贤辩过人,而卒不入圣城。

尽得师法,律度备全,犹是奴书,然须自此入;

过此一路,乃涉妙境,无迹可窥,然后入神。

(沈括《梦溪补笔谈》)

注:

①汉字书写的笔划,即长撇。

②汉字书写的笔划,即捺。

③杨朱:

战国时代魏国思想家,其学说重在爱己,不以物累。

④墨翟:

即墨子,鲁国人,春秋、战国之际的思想家,是墨家学派的创始人。

1.解释下列语句中加点词的意思。

(1)此语得其一__________________ 偏:

(2)__________________字亦然 作:

2.下列选项中的加点词与“容貌虽不同,而皆为丽人”中的“而”用法一致的是

A.朝__________________往(《醉翁亭记》)

B.足肤皲裂__________________不知(《送东阳马生序》)

C.扁鹊望桓侯__________________还走(《扁鹊见蔡桓公》)

D.中峨冠__________________多髯者为东坡(《核舟记》)

(1)世之论书者,多自谓书不必有法

(2)贤辩过人,而卒不入圣城。

4.为论述书法之道,本则材料中,作者首先指出

(1),然后提出了自己的看法:

书法要想达到“入神”的境界,需经历

(2)、(3)(每空不超过4个字)这两个阶段。

(1)方面(点;

偏颇)。

(2)写。

B

3答案:

(1)世上论书法的人,大多认为书法不一定要有法则;

(2)(杨朱、墨翟)智慧口才超过他人,却最终不能进入圣人行列。

4.答案:

(1)大多数认为书法不必有法只看法的不妥。

(“此语得其一偏”)示例:

(2)有法(“尽得师法”或“律度备全”);

(3)无法(“无迹可窥”或破陈规)。

3.阅读下面的文字材料,完成第

(1)-

(2)题。

【材料一】

有子曰:

“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;

不好犯上,而好作乱者,未之有也。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本与!

”

子游问孝。

子.曰:

“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?

子夏问孝。

“色难。

有事,弟子服其劳;

有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?

【材料二】

我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才觉得轻松。

然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。

家境正在坏下去,常听到父母愁柴米;

祖母又老了,倘使我的父亲竟学了郭巨,那么,该埋的不正是我么?

如果一丝不走样,也掘出一釜黄金来,那自然是如天之福,但是,那时我虽然年纪小,似乎也明白天下未必有这样的巧事。

(1)材料一的文字出自《论语》,材料中加点词“子”应指__________________。

从该材料可以看出,“孝”在儒家思想中,不仅是修身的根本,而且能__________________(不超过5个字);

在一个家庭中,对父母应奉养,更要③(不超过5个字)。

(2)材料二出自鲁迅先生散文集《__________________》中《二十四孝图》一文。

从该材料可以看出,他对郭巨埋儿这种__________________的“孝”持反感态度。

【答案】答案:

(1)○1孔子示例:

○2安邦○3恭敬(有色/从心底爱)

(2)○1朝花夕拾○2示例:

愚昧(不顾亲情)

散文类四、语言表达(共2题)

1.阅读下面的连环画,完成第

(1)-

(2)题。

(1)连环画是对原著的编绘,允许一定程度的改编。

请找出以上四幅连环画和原著该部分在主要情节上有什么不同,并说说这四幅连环画和原著该部分都能体现鲁滨逊哪些性格特点和精神品质。

答:

(2)简要说说你从鲁滨逊造船经历中获得的人生启示。

(1)连环画把原著里鲁滨逊的两次造船经历改为一次造船经历。

性格特点和精神品质:

务实、坚韧顽强、聪明,有一种不达目的誓不罢休的精神。

(2)示例:

为了实现目标应不懈努力(要敢于正视并克服困难)。

2.阅读下面三则材料

人的睡眠时间和觉醒过程是相对连续的。

自20世纪30年代起,科学家开始关注大脑,通过毁损与刺激动物特定脑区,在体记录神经元的电活动等方法,探索睡眠觉醒调节机制。

研究发现,睡眠最明显的特点是意识丧失或减弱,因此大部分睡眠研究者特别关注大脑。

有证据表明,睡眠介导了大脑的重要功能——学习记忆。

记忆不是发生一个事件后立即产生的,而是通过一些途径形成短期记忆,睡眠后再转化为长期记忆的。

关于睡眠和学习记忆间的相关性目前存在两种假说:

睡眠的记忆巩固说和突触稳态假说。

前者认为,记忆在睡眠期间通过“重演”促进突触联系而得以巩固。

突触稳态假说认为,,以便开展下一轮学习。

因此,有学者将睡眠形象地比喻为大脑“重置过程”。

多数学者支持睡眠的记忆巩固假说,而关于突触稳态假说,人们希望科学家们能够提供更多的科学证据。

众所周知,睡眠能消除疲劳、恢复体力、保护大脑、稳定情绪、增强免疫、促进生长发育,加快皮肤再生、有利美容。

睡眠同水、空气及食物一样重要,任何人都离不开它。

更为重要的是,睡眠与人类的高级思维,与学习记忆也密不可分,充足的睡眠是人类获取记忆思维敏捷的保证。

但是,人为什么要睡觉?

至少这个问题在得到完美的解答前,无数的生物科学家得夜不能寐。

【材料二】睡眠的突出稳态假说示意图

【材料三】

失眠能影响学习记忆。

课题组考察了睡眠剥夺(每天强制减少睡眠4个小时)对成年及青春期大鼠学习记忆的影响,结果发现,青春期大鼠睡眠剥夺后学习记忆水平显著降低,而成年大鼠未发生明显改变。

这说明,失眠对学习记忆的影响存在年龄差异,短期重复性睡眠减少将损害青春期大鼠的空

间学习记忆能力。

这一发现告诫大家,通过减少青少年睡眠,延长学习时间,提高学习成绩的做法是不科学的,其效果适得其反。

1.根据上下文,结合材料二,给材料一的横线处补上恰当语句。

2.结合材料一和材料三,对古人头悬梁锥刺股的学习方式是否可行作出判断,并简要说说依据。

3.根据你对这几则材料的理解,并结合你目前的学习状况,为自己制定一个以睡眠提高记忆力的合理方案。

【答案】1.示例:

例1:

学习时,一些突触的强度因为记忆得以增加,睡眠将突触强度按比例减弱,使其总体强度在第二天早晨得以恢复。

例2:

每天产生大量的新记忆,而睡眠为了避免大脑负载过多,按比例减弱,从而使它总体恢复至原来水平。

2.示例:

不可行。

要点:

○1这种强制减少睡眠、延长学习时间的方式不符合科学道理,反会因此降低学习记忆能力,影响学习效果。

○2通过适当睡眠能够将短期记忆转化为长期记忆,提高人类的思维能力、稳定人的情绪,恢复体力。

3.示例:

晚上尽量保证八小时睡眠;

中午利用午休时间睡半小时,减除压力,增强记忆效果。

综合性学习五、现代文阅读(共2题)

1.最后的勇士

祝勇

一

在大阪,我们找到了清军的墓地,几位在作为甲午战争序幕的平壤战役中被俘的官兵,最终遁迹于此。

这片墓地叫真田山陆军墓地,埋葬着自甲午战争到二战结束历次战争中阵亡的日军士兵和民夫五千多人。

这些“天皇的战士”,从日本出发,杀向中国人宁静的家园,他们稚气未脱的青春,消失在炮火尘烟里,回来时变成骨灰,装在整齐有序的盒子里,蜷缩在这片冰冷的石碑下面,再也不能伸直他们的身躯。

石碑不到一米高,用最普通的石灰岩制成,一律是方尖碑的形式,即碑身是四方柱,顶部为尖形,碑上三面刻字,正面是逝者的职务和姓名,一个侧面刻着他的出生地,另一个侧面刻着他的死亡时间、地点。

这些简单的字迹,就这样粗略地勾勒了他的一生。

他们的血肉消失了,只剩下这些名字,被深深地镌刻在石头上。

然而,在那些名字的背后,却包含着更多的名字——那些被他们杀害的无辜者的名字。

当这些日军兵卒的名字被深深地铭刻下时,无辜被害者的名字却永远地消失了,连同

他们血肉模糊的身体,一起消失在岁月的深处,但他们是最不该被忘记的。

在我们的国土上,实在应该为所有的战争受难者建造一座最宏伟的纪念碑。

二

那六名清军官兵,就藏身在这片横横纵纵的墓碑中。

他们并没有排在一起,而是分散在日军的阵营中。

我半蹲着,仔细阅读着墓碑上的字迹:

清国□□刘汉中之墓

清军马兵五品项戴

明治二十七年十一月九日于大阪陆军预备病院死亡行年二十三岁

清国□□刘起得之墓

明治二十八年一月三十一日于大阪陆军预备病院死亡

清国□□吕文凤之墓

明治二十八年六月十一日于大阪陆军预备病院死亡

故清国□□西方诊之墓

清国□□李金福之墓

明治二十八年七月十六日于大阪陆军预备病院死亡

故清国□□杨永宽之墓

大正四年五月帝国在乡军人会西区联合会再建

关于他们的身世,我们无法知道得更多,只是从史料中得知,除了吕文凤是“朝鲜皇城清国电报局巡查”以外,其他五位基本上是北洋盛军官兵。

他们是在平壤战役中浴血奋战,受伤被俘,来到日本的。

溃败的清军中,并不乏挺身而出的躯体。

左宝贵血战平壤七星门的场面,八田己之勋在记述平壤战役的著作中,用“武士精神”诠释他的英勇。

他还讲述了一个十分诡异的故事——三年以后(公园1897年),在左宝贵战死的九月十五日,连绵的战事早已远去,平壤城里绵绵地下着雨,住在七星门内的一个名叫林善华的老人,在深夜返回城里的家里,当沿着荒寂的道路穿过七星门时,突然听见军靴踏在泥水上的声音,兵器相撞的声音,还有马的嘶鸣声。

突然间,白光一闪,他看见一个将军,跨着一匹白马,手里举着一把剑,屹立在七星门上。

林善华吓得往家里跑,进门以后,浑身依旧抖个不停。

等清醒过来,他终于想起,城楼上那个纵马挥刀的军人,就是入朝清军的一名将领。

他把自己的传奇经历讲给人听,但没人相信他的话,连他自己也怀疑起来。

一年之后,天又下着雨,他又一次在夜里穿过七星门时,那个骑白马的清国将军又出现了。

他终于知道,那个将军虽然战死了,但他的魂还没有散,依旧在昔日的战场上徘徊不去,心有不甘。

清军中不乏贪生怕死之徒,如陆军的叶志超、海军的方伯谦,但也有视死如归的英雄,如陆军的左宝贵、海军的邓世昌。

我想,这六名清军官兵,就是他们中的一员,否则,他们就不会作战被俘,客死他乡。

在那支腐烂的军队中,他们不可能胜利。

但他们仍在战斗。

三

这六名清国军人被俘后,被安置在大阪陆军历史医院治疗,并在交换战俘前,在大阪死去。

但在那些友善的面具背后,却隐藏着凶猛的表情。

丰岛海战中,北洋水师所属“操江”号被日军追击途中搁浅,船上八十三人被日军俘获,几天后由日本“八重山”舰押送至佐世保军港。

据同时被俘的丹麦人弥伦斯回忆说:

“午后两点钟,上岸之时备受凌辱,……船近码头即放汽钟摇铃,吹号筒,使该处居民尽来观看。

其监即在码头相近地方,将所拘之人分作二排并行,游毕方收入监,以示凌辱。

可惜,在当时的清国,没有一个人懂得用国际法捍卫被俘人员的权益。

那些平壤战役中被俘虏的清军官兵(其中清军五百一十三人,朝鲜兵十四人),终于不甘于这样的

凌辱,决定越狱。

他们杀死了狱卒,却最终功败垂成。

日军展开了疯狂的报复,六十名俘虏被日军集体砍头。

六十颗血淋淋的头颅,在狂风中迅即地落下,成为对他们生命尊严的最佳注释。

假如说汹涌而来的日本兵是为他们的天皇、为他们的“高尚”的“理想”而战斗,那么这些清军就是在为他们生存的底线、为起码的尊严而战斗。

他们的作战动机,比皇帝诏书里的宣战理由更加充分和真实。

墓地里的这六名官兵中,家里世代务农的刘汉中二十三岁已为马兵五品项戴,大致相当于骑兵营长,是这六位中官职最高者。

据守墓人提供的资料,刘汉中负伤被俘,送到大阪陆军预备病院后,伤势加重。

他在临死前留下的最后一句话是:

“把我的官职刻在墓碑上。

这个朴素的愿望里,包含着军人至高的荣誉感。

四

那一天,我在他们的墓前坐了很久,希望那些被太阳晒得黧黑的面孔在那一刻重新浮现,与我促膝而谈。

但墓石冰冷,保守着他们的秘密。

在他们的墓前,都摆放着鲜花,那是来自中国的凭吊者留下的。

故乡的人们陆陆续续来到这里,绵绵不绝地向他们表达问候和敬意,让身在异乡的他们,不再感到孤独和冰冷。

站在清兵的墓前,我突然觉得在他们的生命与我们的生命之间存在着一条通道,就像树下的根系,在大地的深处隐秘地相连。

我知道纵然相隔遥远,我也一定会来,因为我们的一部分生命丢在了这里,找到它,我们的生命才能称得上完整。

(选自《散文2014精选集》,文字有删改)

1.阅读全文,根据你对文章标题的理解,在下面表格横线处填写适当答案。

2.从全文看,作者拜访这六位清军官兵的墓地是为了凭吊这些英雄,但文章开头为什么还要花较多笔墨来写日本兵卒的墓?

3.作者认为,刘汉中最后的遗言是“朴素的愿望里包含着帝国军人的荣誉感”,请结合上下文和有关注释,对作者的认识做出你的评价。

(不超过140字)

○1五名请过盛军军人;

○2平壤战役中被俘的清军官兵。

○3奋战被俘,客死异乡;

○4不堪凌辱,越狱被杀。

2.要点:

①这六位清军军人被分散在日本兵卒的墓地,倍显他们的孤独;

②凸显被埋葬此处墓地的人彼此身份的冲突:

侵略者和保家卫国者;

③战争对作战双方的生命都是毁灭,表达作者对同是生命逝去的惋惜;

④对隐藏在被镌刻名字背后的中国更多无辜受害者生命逝去的愤恨,表达对侵略者的谴责。

作者认识不完整。

他认为刘汉中最后的遗言里“包含着帝国军人的荣誉感”,是指刘对自身身份的强烈认同。

这是刘利用最后的机会在异国他乡的墓地里留下最后的尊严,对自己血战被俘经历的无怨无悔。

除此之外,我认为,刘还留下了生命的根系,供后人记住并追寻这段悲壮而又值得不断反思的历史。

现代文学类文本阅读

2.杨绛

假如说话有艺术,听话当然也有艺术。

说话是创造,听话是批评。

说话目的在表现,听话目的在了解与欣赏。

听话包括三步:

听、了解与欣赏。

听话不像阅读能自由选择。

话不投机,不能把对方两片嘴唇当作书面一般拍的合上,把书推开了事。

我们可以“听而不闻”,或者“不听不闻”更妥当些。

当然,听话而要逞自己的脾气,又要不得罪人,需要很高的艺术。

可是我们如要把自己磨揉得海绵一般,能尽量收受,就需要更高的修养。

因为听话的时候,咱们的自我往往像接在盒里的弹簧人儿,忽然会“哇”的探出头来叫一声“我受不了你”。

要把它制服,只怕千锤百炼也是徒然。

除非听话的目的不为了解与欣赏,而另有作用。

听人说话,最好效陶渊明读书,不求甚解。

若要细加注释,未免琐细。

不过,不求甚解,总该懂得大意。

如果自己未得真谛,反一笔抹煞,认为一切说话都是吹牛拍马撒谎造谣,那就忘却了说话根本是艺术,并非柴米油盐类的日用必需品。

责怪人家说话不真实,等于责怪一篇小说不是构自事实,一幅图画不如照相准确。

谁都知道艺术品的真实并不指符合实事。

亚里士多德早说过:

诗的真实不是史实。

而最普遍的创造是说话。

不过我们看戏听故事或赏鉴其他艺术品,只求“诗的真实”。

虽然明知是假,甘愿信以为真。

听话的时候恰恰相反:

“诗的真实”不能满足我们,我们渴要知道的是事实。

这种心清,可叫做“宁可不信”。

同时我们总借用亚里士多德“必然与可能”的原则来推定事实真相。

举几个简单的例。

假如一位女士叹恨着说:

“唉,我这一头头发真麻烦,恨不得天生是秃子。

”谁信以为真呢!

依照“可能与必然