中国古典园林的造园手法.docx

《中国古典园林的造园手法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国古典园林的造园手法.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

中国古典园林的造园手法

中国古典园林的造园手法

中国古典园林荟萃于江南,尤以苏州为胜,多为明清时代的遗存。

从造园的历史发展来看,明清园林较之唐宋的空间范围已在缩小,在本已不大的空间里,再建筑许多庭院,空间上的矛盾也就更加尖锐。

主要突出表现在两个方面:

一是如何在这样局促的空间里再现自然山水的形象?

二是如何使端方齐整的庭院与自然山水的景境创作有机结合起来,创造出和谐而完整的园林艺术形象?

正由于这种历史发展所形成的矛盾,和矛盾的解决,园虽一而质已不同。

基于这个认识,本文将从“空间布局”这一角度出发,谈一谈笔

者对江南古典园林造园手法的认识。

园林布的局,用现代话说,就是在选定园址的基础上进行总体规划,根据园林的性质、规模、使用要求和地形地貌的特点进行总的构思。

它不仅要考虑园林内部空间的现状,还要研究外部空间的现状和特点。

这样的构思是通过一定的物质手段——山石、水面、植物、建筑等——进行的,按照美学的规律去创造出各种适合人们游赏的环境。

因此,正确的布局来源于对园林所在地段环境的全面认识,分清利弊,扬长避短;正确的布局来源于对园林整体空间中各种环境的丰富想象和高度概括。

1,突破园林空间范围较小的局限,实现小中见大的空间效果

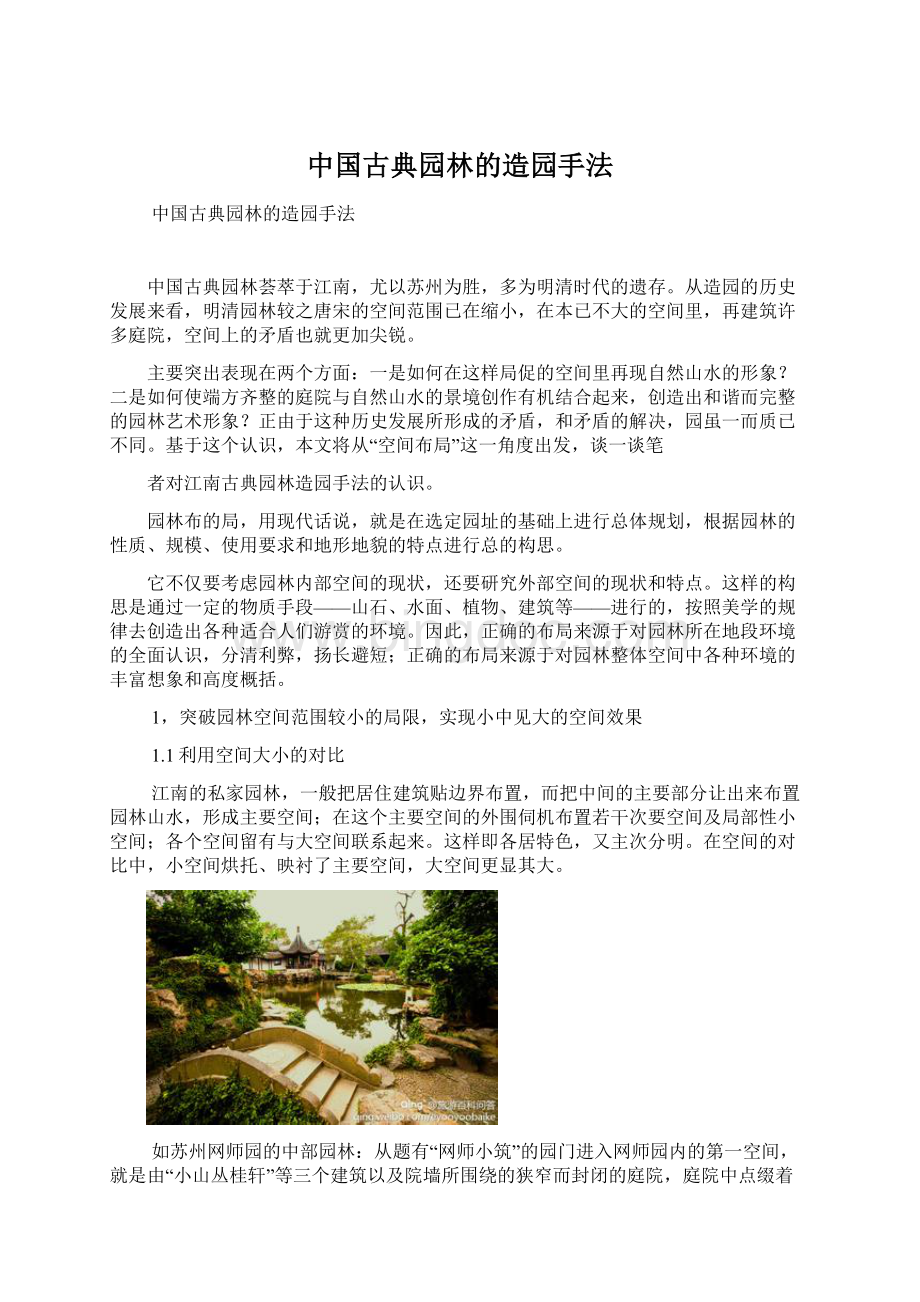

1.1利用空间大小的对比

江南的私家园林,一般把居住建筑贴边界布置,而把中间的主要部分让出来布置园林山水,形成主要空间;在这个主要空间的外围伺机布置若干次要空间及局部性小空间;各个空间留有与大空间联系起来。

这样即各居特色,又主次分明。

在空间的对比中,小空间烘托、映衬了主要空间,大空间更显其大。

如苏州网师园的中部园林:

从题有“网师小筑”的园门进入网师园内的第一空间,就是由“小山丛桂轩”等三个建筑以及院墙所围绕的狭窄而封闭的庭院,庭院中点缀着山石树木,构成了幽深宁谧的气氛。

但当从这个庭院的西面,顺着曲廓北绕过濯缨水阁之后突然闪现水光荡漾、水崖岩边、亭榭廊阁、参差间出的景象。

也正由于前一个狭窄空间的衬托,这个近均30米×30米山池区就显得较实际面积辽阔开朗了。

(中国园林的欲扬先抑手法)

1.2

注意选择合宜的建筑尺度在江南园林中,建筑在庭院中占得比重较大,因此,很注意建筑尺度的处理。

在较小的空间范围内,一般均取亲切近人的小尺度,体量较小,有时还利用人们观赏物体近大远小”的视觉习惯,有意识地压缩位于山顶上的小建筑的尺度,而造成空间距离较实际状况略大的错觉。

如苏州怡园假山顶上的螺髻亭,体量很小,柱高仅2.3米,柱距仅1米。

网师园水池东南角上的小石拱桥,微露水面之上,从池南望,流水悠悠远去,似有水面深远不尽之意。

(写意处理与视觉错差)

1.3

增加景物的景深和层次

在江南园林中,造景深多利用水面的长方向,往往在水流的两面布置石林木或建筑,形成两侧夹持的形式。

借助于水面的闪烁无定、

虚无缥缈、远近难测的特性,从流水两端对望,无形中增加了空间的深远感。

同时,在园林中景物的层次越少,越一览无余,即使是大的空间也会感觉变小。

相反,层次多,景越藏,越容易使空间感觉深远。

因此,在较小的范围内造园,为了扩大空间的感受,在景物的组织上,一方面运用对比的手法创造最大的景深,另一方面运用掩映的手法增加景物的层次。

这可以拙政园中部园林为例,由梧竹幽居亭沿着水的长方向西望,不仅可以获得最大的景深,而且大约可以看到三个景物的空间层次:

第一个空间层次结束于隔水想望的荷风四面亭,其南部为邻水的远香阁和南轩,北部为水中的两个小岛,分列着雪香云蔚亭与待霜亭;通过荷风四面亭两侧的堤、桥可以看到结束于“别有洞天”半亭的第二个空间层次;而拙政园西园的宜两亭及园林外部的北寺塔,高出很矮游廊的上部,形成最远的第三个空间层次。

一层远似一层,空间感比实际的距离深远得多。

(增加空间的对比与层次)

1.4

利用空间回环相同,道路曲折变幻的手法,使空间与景色渐次展开,连续不断,周而复始,造成景色多而空间丰富,类似观赏中国画的山水长卷,有一气呵成之妙,而芴一览无余之弊。

路径的迁回曲折,更可以增大路程的长度,延长游赏的时间,使人心理上扩大了空间感。

1.5

接外景

由于园外的景色被借到园内,人的视线就从园林的范围内延展开去,而起到扩大空间的作用。

如无锡寄畅园借惠山及锡山之景。

1.6

通过意境的联想来扩大空间感

苏州的环秀山庄的叠石是举世公认的好手笔,它把自然山川之美概括、提炼后浓缩到一亩多地的有限范围之内,创造了峰峦、峭壁、山涧、峡谷、危径、山洞、飞泉、幽溪等一系列精彩的艺术境界,通过“寓意于景”,使人产生“触景生情”的联想。

这种联想的

思路,必能飞越那高高围墙的边界,把人的情思带到浩瀚的大自然中去,这样的意境空间是无限的。

这种传神的“写意”手法的运用,正是中国园林布局上的高明的地方。

2

破园林边界规则、方整的生硬感觉,寻求自然的意趣

2.1

以“之”字形游廊贴外墙布置,以打破高大围墙的闭塞感。

曲廊随山势蜿蜒上下,或跨水曲折延伸,廊与墙交界处有时留出一些不规则的小空间点缀山石树木,顺廊行进,角度不断变化,即使墙在身边也不感觉到它的平板、生硬。

廊墙上有时还嵌有名家的“诗条石”,用以吸引人们的注意力。

从远处看过来,平直的“实”墙为曲折的“虚”廊及山石、花木所掩映,以廊代墙,以虚代实,产生了空灵感。

(以虚代实,产生空灵感)

2.2

为打破围墙的闭塞感,不仅注意“边”的处理,还注意“角”的处理,一般不使造成生硬的90°转角。

常见的手法,有的在转角部位叠以山石,山上建亭,亭有时还有爬山斜廊接引,使人门的视线,由山石而廊、亭,再引向远处的高空,本来局促的角落变成为某种艺术的境界;有的还采取布置扇面亭的办法,把人的注意力引向庭院中部的山池,敞亭与实的转角之间让出小空间作适当点缀都是很生动的处理。

(在实墙上开窗口,增加层次)

2.3

以山石与绿化作为高墙的掩映,也是常用的手法。

在白粉墙下布置山石、花木,在光影的作用下,人的注意力几乎全被吸引到这些物体的形象上去,而“实”的白粉墙就一变而为他们“虚”的背景,有如画面上的白纸,墙的视觉界限的感受几乎是消失了。

这种感觉在较近的距离内尤为突出。

2.4

以空廊、花墙与园外的景色相联系,把外部的景色引入园内,当外部环境优美时经常采用。

如苏州沧浪亭的复廊就是优秀的实例,人们在复廊内外穿行,内外都有景可观,并不意识到园林的边界。

(园林无边界可以增加空闲感)

3

突破自然条件上缺乏真山真水的先天不足,以人造的自然体现出真山真水的意境江南的私家园林在城市平地的条件下造园,没有真山真水的自然条件,但仍顽强地通过人为的努力,去塑造具有真山真水意趣的园林艺术境界,在“咫尺山林”中再现大自然的美景。

这种塑造是一种高度的艺术创作,因为它虽然是以自然风景为蓝本,但又不停留在单纯抄袭和模仿上,他要求比自然风景更集中、更典型、更概括,因此才能作到“以少胜多”。

同时,这样的创作是掌握了自然山水之美的组合规律的基础上进行的,才能“循自然之理”,“得自然之趣”。

如:

山有气脉,水有源流,路有出入,“主峰最易高耸,客山须是奔趋”;“山要回抱,水要萦回”,“水随山转,山因水活”,“溪水因山呈曲折,山蹊随地作低平”。

这些,

都是从真山真水的启示中,对自然山水美规律的很好的概括。

为了获得真山真水的意境,在园林的整体布局上还特别注意抓住总的结构与气势。

中国山水画就讲究“得势为主”,认为“山得势,虽萦纤高下,气脉仍是贯穿。

林木得势,虽参差向背不同,而各自条畅。

山坡得势,虽交错而不繁乱。

”这是因为“以其理然也”,“神理凑合”的结果。

园林布局中要有气势,不平淡,就要有轻重、高低、虚实、静动的对比。

山石是重的、实的、静的,水、云雾是轻的、虚的、动的,把山与水恰当地结合起来,使山有一种奔走的气势,使水有漫延流动的神态,则水之轻、虚更能衬托出山石的坚硬、凝重,水之动必更见山之静,而达到气韵生动的景观效果。

结语

在中国的古典园林中,从山水造景到空间的意匠,以及一系列空间处理的技巧和手法,都偏重于感性形态,但在感性的经验中,却又充满着古典的理性主意精神,在艺术思想上提出了许多对立的范畴,闪耀着艺术辩证法的光辉。

也正是由于我国古代园林工作者的不懈追求,才使得今天的园林艺术百花齐放。

深入地探究我国古典园林的造园手法将对当前造园艺术的创新与突破起到不可估量

的作用。

中国古典园林的造景手法

(2)

中国古典园林常见的造景类型可归纳为借景、对景、框景、漏景、障景等等。

借景是将园外景象引入并与园内景象相叠合的造园手法,也是中国古典园林最重要的造园手法之一,这种手法可弥补空间尺度小且耗费财力的不足。

典型的借景佳例,如颐和园昆明湖远借西山、玉泉山,拙政园远借北寺塔,沧浪苍邻借葑溪水等等。

对景是主客体之间通过轴线确定视线关系的造园手法,由于视线的固定,

视觉观赏远不如借景来得自由。

对景有很强的制约性,易于产生秩序、严肃和崇高的感觉,因此常用于纪念性或大型公共建筑,并与夹景、框景相结合,形成肃穆、庄严的景观。

框景是有意识的设置框洞式结构,并引导观者在特定位置通过框洞赏景的造景手法。

框景对游人有极大的吸引力,易于产生绘画般赏心悦目的艺术效果。

杜甫诗句:

“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,则是框景效应的最佳写照。

漏景又称泄景,

一般指透过虚隔物而看到的景象。

虚隔物包括花窗、栅栏和隔扇等。

景物的

漏透一方面易于勾起游人寻幽探景的兴致与愿望,别一方面透漏的景致本身又有一种迷蒙虚幻之美。

利用漏景来促成空间的空灵与渗透是中国造园的重要手法之一。

障景是在游路或观赏景点上设置山石、照壁和花木等,挡住视线,从而引导游人改变游览方向的造景手法。

障景使园林增添“藏”的韵味,也是造成抑扬掩映效果的重要手段,因此为历代园林所广泛应用。

园林造景有如撰文画画,有法而无定式。

同一景色画家可用不同笔法表现之,摄影师可从不同角度拍摄之,同一园林也可用不同构思设计。

几百座江南庭园千变万化,各有所妙。

故园林造景有独特的立意,做到“虽有人作,宛自天开”的意境就可称为佳作。

每个庭园造景时,

不可忽视动观和静观的景色,通常狭小的庭园应以静观为主,动观为辅。

遵循

小中见大的原理,创造出有限中见无限的美景,更重视障景、框景、借景等手法的应用。

在相对较大的园林中,应以动观为主,静观为辅,更应注重空间的分割,通过对景,夹景、添景等各种形式,造成或开郎,或收敛,或幽深,或明畅的空间,使景色更为丰富。

在现代的园林造景中,研究植物高低、色彩、质感、动势等的配置,组成优美的焦点景观,将会是更为重要的课题。

中国园林

叠山造景手法及应用

一、嵌理壁岩艺术

在江南较小庭院内掇石叠山,有一种最常见,最简便的方法,就是在粉墙中嵌理壁岩。

正如计成在《园冶》卷三的《掇山·峭壁山》中说道:

“峭壁山者,靠壁理也,借以粉壁为纸,以石为绘也。

理者相石皴纹,仿古人笔意,植黄山松柏、古梅、美竹、收之圆窗,宛然镜也。

这类处理在江南园林中很多见,有的嵌于墙内,犹如浮雕,占地很小;有的虽于墙面脱离,但十分逼近,因而占地也不多,其艺术效果与前者相同,均以粉壁为背景,恰是一幅中国山水画,通过洞窗,洞门观赏,其画意更浓。

苏州拙政园海棠春坞庭院,于南面院墙嵌以山石,并种植海棠、慈孝竹,题名海棠春坞。

中国园林刻意追求诗情画意,这便是最好的佐证。

这种艺术处理手法,占地少,花钱也少,效果还好。

二、点石成景艺术

或附势而置,或在小径尽头,或在空旷之处,或在交叉路口,或在狭湖岸边,或在竹树之下。

要求高低错落、自由多变,切记线条整齐划一或简单地平衡对称。

多采用散点或聚点,做到有疏有密、前后呼应、左右错落,方能产生极好的艺术效果。

如在粉墙前,宜聚点湖石或黄石数块,缀以花草竹木。

这样,粉墙似纸,点石和花木似笔,在不同的光照下,形成一幅幅活动的画面。

嘉树之下,宜点以玲珑湖石或顽石。

在梅边点石,则宜古;松下点石,则宜拙;竹旁点石,则宜瘦;芭蕉点石,则宜顽。

只有如此,方能达到园林艺术的效果。

在河流溪涧,林下花径,山脚山坡,池畔水际,散点数石,或断或续,或横卧或直立,或半含土中,如天生的一般。

不同的石种于园林又可产生不同的艺术效果。

为了表达春天的意境,常用竹子,配置竖瘦的石笋,青竹虽直,但低弯的尖梢使石笋藏其身而露其头,产生虚实的变化,以此表达春意;在植以四季常青的桂花,给人以青春常在的感觉。

夏天的意境,则多用玲珑四通的湖石,构成深涧绝谷、峭壁危峰、山脚清流环绕、山顶乔木繁荫、盘根垂蔓等清意幽深的意境。

秋天则采用黄石来创作其峰峻峭之势、其色苍古之貌,创造出山石耸立、气势磅礴的意境。

冬天多采用色泽洁白、石体圆浑的雪石,叠置于墙的北恻,产生出积雪未化的艺术效果。

厅堂前后叠筑假山,旨在点缀,贵在玲珑生趣,切记滋蔓芜杂。

正如计成在《园冶》卷三的《掇山·厅山》中写道:

“或有嘉树,梢点玲珑石块;不然,墙中嵌理壁岩,或顶植卉木垂萝,似有深境也。

选择石峰形体,要注意凹与凸、透与实、皱与平、高与低的变化。

玲珑剔透的山石,混合自然,容易构成苍凉廊落、古朴清矿、妙极自然的特点,在配以得体的竹木,使得“片石多致、寸石生情”,既有绿意,又有情趣。

三、独石构峰艺术独石构峰之石,大多采用玲珑剔透、完整一块的太湖石,并需具备透、漏、瘦、皱、清、丑、顽、拙等特点。

由于其体积硕大、因而不易觅得,需要用巨金购的。

园主往往把它冠以美名、筑以华屋,并视作压园珍宝。

上海豫园有块仅次于苏州留园冠云峰的巨石——玉玲珑,相传为宋代花石纲遗物,玉玲珑高5.1米,宽2米,重5000多千克,上下都是空洞,赛似人工雕刻。

亭亭玉立,石显青黝色,犹如一支生长千年的灵之草,堪称天工奇石。

旱地堆筑假山艺术

(一)园中高山的堆叠园中高山多采用峭壁的叠法。

如萃赏楼前后的假山,均有陡直的峭壁,高耸挺拔。

所用石材大小相同,叠砌得凸凹交错,形象自然,且有绝壁之感。

(二)壁的堆叠峭壁上端做成悬崖式。

这是采用悬崖与陡壁相结合的叠山手法,耸秀亭檐下的悬崖,既有挑出数尺的惊险之景,崖边立有石栏杆,近栏俯视,如临深渊,颇为险峻。

(三)峦的叠筑叠筑多采用山峦连绵起伏的手法。

峦与峰又往往结合使用,以增加起伏之感。

“峦,山头高峻也,不可齐,亦不可笔架式,或高或低,随致乱掇,不排比为妙”《园冶》。

这样,即可避免呆板整齐之忌。

(四)山峦起伏的表现用突起的石峰进行散置堆筑,以加强整个山势的起伏变化,园中除了山顶多用石峰以外山腰、山脚、厅前、道旁等处,也多散置石峰。

有的采用整块耸立的巨石,有的几块湖石联缀而成。

(五)虚实配合,相反相成,互为益彰如古华轩东侧的假山,中间做出卷洞,包以湖石,设以米红卷门,开门如洞窟,具神秘感这种上台下洞的处理,也属虚实结合的形式。

这也符合计成所主张的造洞原则:

“理洞法,起脚如坐屋,立几柱著实,掇玲珑如窗门透亮,„„上或堆土植树,或作台,或置屋,合宜可也”(《园冶》卷三《掇山·洞》(六)山体幽静深邃的表现在峭壁夹峙的中间堆出峡谷,给假山以幽静深邃。

如延趣楼前与延棋门里各有一条极狭的山谷,仅60厘米宽,只能侧身通行。

虽非主要山道,但在叠山艺术中却增添了宽狭、主次、虚实等情趣的变化,丰富了山林的造型。

五、依水堆筑假山艺术

计成特别推崇依水堆筑的假山,因为“水令人远,石令人古”,两者在性格上是一刚一柔、一静一动,起到了相映成趣的效果。

《园冶》一书里,多次谈到这一点:

“假山依水为妙。

倘高阜处不能注水,理涧壑无水,似少深意。

“池上理山,园中第一胜也。

若大若小,更有妙境。

就水点其步石,从巅架以飞梁;洞穴潜藏,穿岩径水;峰峦飘渺,漏月招云。

莫言世上无仙,斯住世之瀛壶也,”又提到:

“掇石须知占天,围土必然占地,最忌居中,更宜散漫。

苏州狮子林,以湖石假山众多著称,以洞壑盘旋出入的奇巧取胜,素有假山王国之誉。

园中的假山,大多依水而筑。

堆叠假山之所以“依水为妙”,被视为“园中第一胜”,正如郭熙所言:

“水者,天地之血也”“山以水为血脉”“故山得水而活”,山“无水则不媚”

1)立地合宜,造山得体在一个园址上,采用哪些山水地貌组合单元,都必须结合相地、选址,因地制宜,统筹安排。

山的体量、石质和造型等均应与自然环境相互协调。

例如,一座大中型园林可造游览之山,庭园多造观赏的小山。

2)山水依存,相得益彰水无山不流,山无水不活,山水结合可以取得刚柔共济、动静交呈的效果,避免“枯山”一座,形成山环水抱之势。

苏州环秀山庄,山峦起伏,构成主体;弯月形水池环抱山体西、南两面,一条幽谷山涧,贯穿山体,再入尾,是山水结合成功的佳例。

3)巧于因借,混假于真按照环境条件,因势利导,依境造山。

如无锡的寄畅园,借九龙山、惠山于园内,在真山前面造假山,竟如一脉相贯,取得“真假难辨”的效果。

4)宾主分明,“三远”变化假山的布局应主次分明,互相呼应。

先定主峰的位置和体量,后定次峰和配峰。

主峰高耸、浑厚,客山拱伏、奔趋,这是构图的基本规律。

画山有所谓“三远”。

宋代郭熙《林泉

高致》中说:

“山有三远,自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。

”苏州环秀山庄的湖石假山,并不是以奇异的峰石取胜,而是从整体着眼,巧妙地运用了三远变化,在有限的地盘上,叠出逼似自然的山石林泉。

5)远观山势,近看石质这里所说的“势”,是指山水的轮廓、组合和所体现的态势。

“质”指的是石质、石性、石纹、石理。

叠山所用的石材、石质、石性须一致;叠时对准纹路,要做到理通纹顺。

好比山水画中,要讲究“皴法”一样,使叠成的假山,符合自然之理,做假成真。

6)树石相生,未山先麓石为山之骨,树为山之衣。

没有树的山缺乏生机,给人以“童山”、“枯山”的感觉。

叠石造山中有句行话“看山先看脚”,意思是看一个叠山作品,不是先看山堆叠如何,而是先看山脚是否处理得当,若要山巍,则需脚远,可见山脚造型处理的重要性。

7)寓情于石,情景交融叠山往往运用象形、比拟和激发联想的手法创造意境,所谓“片山有致,寸石生情”。

扬州个园的四季假山,即是寓四时景色于一园的。

春山选用石笋与修竹象征“雨后春笋”;夏山选用灰白色太湖石叠石,并结合荷、山洞和树荫,用以体现夏景;秋山选用富于秋色的

黄石,以象征“重九登高”的民情风俗;冬山选用宣石和腊梅,石面洁白耀目,如皑皑白雪,加以墙面风洞之寒风呼啸,冬意更浓。

冬山与春山,仅一墙之隔,墙开透窗,可望春山,有“冬去春来”之意。

可见,该园的叠山耐人寻味,立不凡。

】