济宁市统编高考语文文学类文本阅读专题练习附答案.docx

《济宁市统编高考语文文学类文本阅读专题练习附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《济宁市统编高考语文文学类文本阅读专题练习附答案.docx(34页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

济宁市统编高考语文文学类文本阅读专题练习附答案

济宁市统编高考语文文学类文本阅读专题练习(附答案)

一、文学类文本阅读

1.阅读下面两段关于“雨”的文字,完成下面小题。

(一)

他是一个对大自然特别敏感的人,大自然的任何细微变化都会在他的心灵世界引起反应,在他的诗中留下精妙回响。

若要从唐代选一个诗人来作写雨的探花郎,那么我真心推举他——韦应物。

和朋友分别时,“ ”;和友人不能见面的时候,他会有“ ”的念头;等到相逢时,“ ”,这是对友人身上隐士之风的赞美;在大宴宾客的盛宴上,“ ”,何等雍容,极有身份。

到了宋代,苏东坡写雨总是令人 。

他用诗写雨:

“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船。

”将夏天的雨写得 ,也是一派大家风度。

他用词写雨:

“归去,也无风雨也无晴。

”这风雨自然不只是自然界的风雨。

到了 的境界,人,已经活在了风雨之上。

(二)

雨不但可嗅,可观,更可以听。

听听那冷雨。

听雨,只要不是石破天惊的台风暴雨,在听觉上总是一种美感。

大陆上的秋天,无论是疏雨滴梧桐,或是骤雨打荷叶,听去总有一点凄凉,凄清,凄楚,于今在岛上回味,则在凄楚之外,更笼上一层凄迷了。

饶你多少豪情侠气,怕也经不起三番五次的风吹雨打。

一打少年听雨,红烛昏沉;二打中年听雨,客舟中,江阔云低;三打白头听雨在僧庐下,这便是亡宋之痛,一颗敏感心灵的一生:

楼上,江上,庙里,用冷冷的雨珠子串成。

十年前,他曾在一场摧心折骨的鬼雨中迷失了自己。

雨,该是一滴湿漓漓的灵魂,窗外在喊谁。

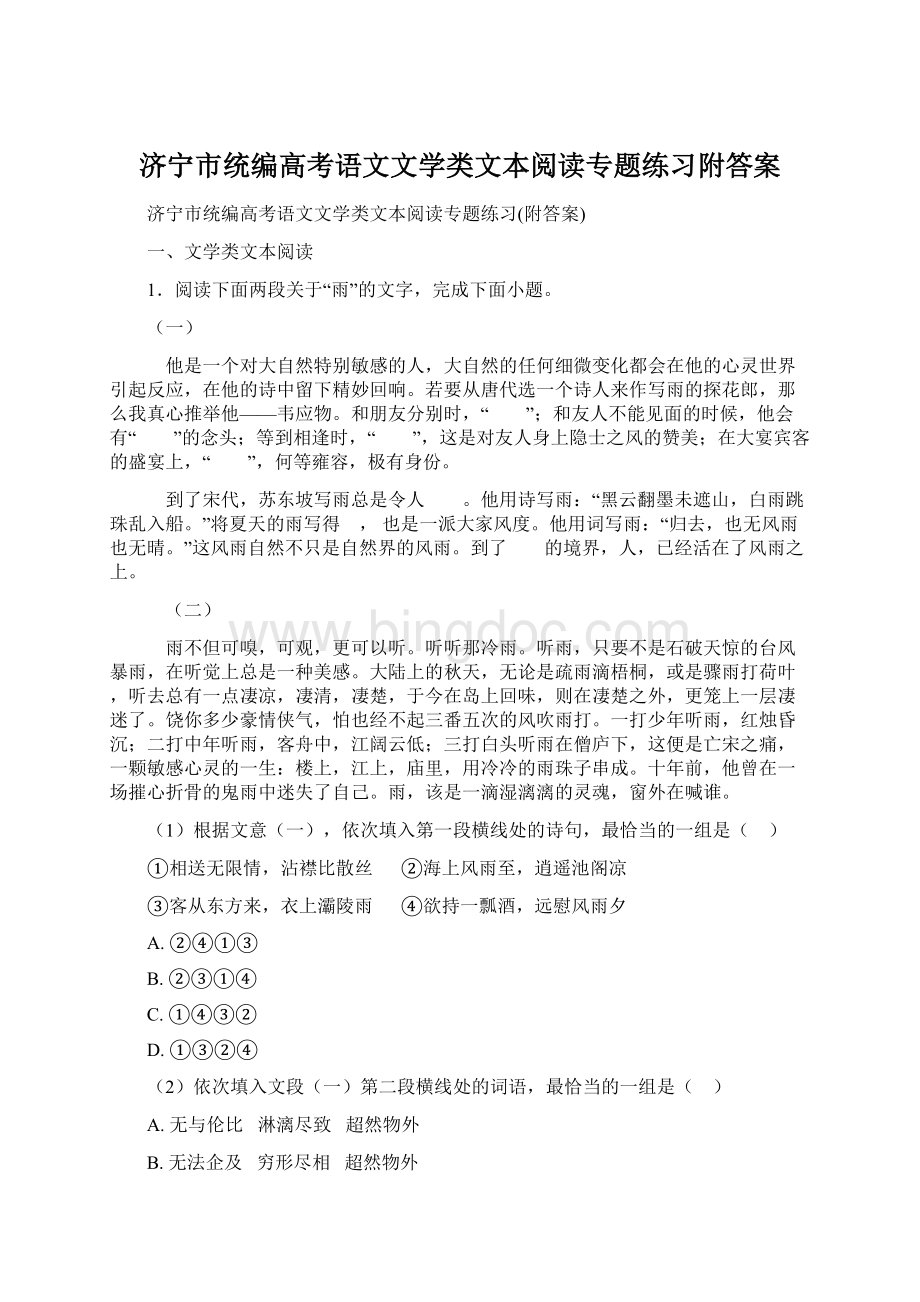

(1)根据文意

(一),依次填入第一段横线处的诗句,最恰当的一组是( )

①相送无限情,沾襟比散丝 ②海上风雨至,逍遥池阁凉

③客从东方来,衣上灞陵雨 ④欲持一瓢酒,远慰风雨夕

A. ②④①③

B. ②③①④

C. ①④③②

D. ①③②④

(2)依次填入文段

(一)第二段横线处的词语,最恰当的一组是( )

A. 无与伦比 淋漓尽致 超然物外

B. 无法企及 穷形尽相 超然物外

C. 无与伦比 穷形尽相 随心所欲

D. 无法企及 淋漓尽致 随心所欲

(3)文

(二)中“雨,该是一滴湿漓漓的灵魂,窗外在喊谁”这句话中包含多种修辞,下列诗句中修辞手法与之完全相同的一项是( )

A. 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

B. 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀

C. 泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去

D. 边庭流血成海水,武皇开边意未已

(4)文

(二)中所述下列听雨场景,与下图意境最吻合的一项是( )

A. 疏雨滴梧桐

B. 骤雨打荷叶

C. 江阔云低客舟中

D. 白头听雨僧庐下

【答案】

(1)C

(2)B

(3)B

(4)C

【解析】【分析】

(1)本题中,第一空,原文是“和朋友分别时”,“相送无限情,沾襟比散丝”中“相送”正合此意;第二空,原文是“和友人不能见面的时候”,“欲持一瓢酒,远慰风雨夕”一句中“远慰”一词正合此意;第三空,语言环境是“等到相逢时”,“客从东方来,衣上灞陵雨”中“客从东方来”正是和朋友相见之时;第四空,原文是“在大宴宾客的盛宴上”,“海上风雨至,逍遥池阁凉”正是聚会之景。

故选C。

(2)本题中,第一空,“无与伦比”的意思是:

指事物非常完美,没有能跟它相比的。

“无法企及”的意思是:

无法达到。

专门用来形容某人的成就他人无法达到或者某件事情的难度让人无法完成。

原文是“到了宋代,苏东坡写雨总是令人……”,指的是苏东坡的成就旁人无法达到,应用“无法企及”;第二空,“淋漓尽致”的意思是:

形容文章或说话表达得非常充分、透彻,或非常痛快。

“穷形尽相”的意思是:

原指描写刻画细致生动,现在指丑态毕露。

此处的语言环境是“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船”这句诗被苏东坡写得活灵活现,应用“穷形尽相”;第三空,“超然物外”的意思是:

超出世俗生活之外。

引申为置身事外。

“随心所欲”的意思是:

随着自己的意思,想要干什么就干什么。

此处形容苏东坡超出世俗生活之外的“境界”,应用“超然物外”。

故选B。

(3)例句“雨,该是一滴湿漓漓的灵魂,窗外在喊谁”中,把雨比喻成了灵魂,是比喻,“在喊谁”将雨拟人化,是拟人。

A项,“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中“泪始干”是拟人的修辞。

B项,“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”中,“谁裁出”是拟人,“似剪刀”是比喻。

C项,“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”中“花不语”是拟人。

D项,“边庭流血成海水”是夸张。

故选B。

(4)本题中,从画面内容可见,有江水、舟中客等,正符合“江阔云低客舟中”的画面和意境,故选C。

故答案为:

⑴C;⑵B;⑶B;⑷C;

【点评】⑴本题考查语言表达连贯、准确的能力。

此类题要在初步感知大体内容的基础上,结合上下文具体语境,根据时空语序、逻辑语序、陈述对象一致、句子结构对称等来分析推理、判断,可以用排除法。

⑵本题考查成语辨析与运用能力。

此类题目要准确把握成语的含义和用法,结合语境具体分析,然后做出判断。

注意常见的成语错误类型:

望文生义、重复、褒贬不当、用错对象、矛盾。

⑶本题考查学生辨析修辞手法的能力。

修辞是为了修饰文字词句而运用各种表现方式,使语言表达得准确、鲜明而生动有力。

主要包括比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问、引用、对比、借代、反语。

要对这些修辞手法的概念和作用牢记于心。

⑷此题考查理解意境的能力。

在平时的学习中,①熟悉一些典型的传统意象;②展开联想想象;③明确答题思路。

只有在掌握了诗歌意境的相关常识的基础上,多积累,多训练,才能真正做到考场不慌,心中有数。

要联系诗中的景、物、意象来体会,把握文中意境和作者的思想感情。

2.阅读下面的文字,完成小题。

睡之美

毛志成

巧得近于出奇。

就在几天前,我几乎同时接到了远处寄来的两份讣告,两者生前的命运大异:

一个前半生虽然活得坎坎坷坷、命运多舛,但此后却着实走红了一把;一个前半生飞黄腾达多年,但死前却落得身败名裂、贫病交加。

鉴于两者都是我的朋友,故而补寄的简短挽词都是一样的。

这两句话是从古小说《庄子鼓盆成大道》中抄来的:

“夫子之来,时矣;夫子之去,适矣。

”

所谓“适”,我不想解释得多么深奥,只想解释成“最终都永久地睡去了”。

无论是什么样的人,活着的时候其态万千,一经死去,其睡态往往都是一样的,实现了真正的平等。

世上许多的美感之一就包括睡态之美。

婴儿出生之后,哭哭闹闹毕竟是暂时的,而大多时候是甜睡。

欣赏婴儿的甜睡,是父母的幸福感之一。

你看那婴儿的入睡时,只是睡而已,他什么其它的意识都没有。

也不会挑剔他是睡在阔气父母所提供的贵重之床上还是睡在贫贱父母只能提供的土炕上。

这时,十之八九的父母都会做出愚蠢式的企盼:

“孩子,快快长大,快快长大……”婴儿倘若在内心深处已有意识,只是不会表达,他将做怎样的回答?

其实,他已经回答了,这就是啼哭。

是的,他不愿长大。

孩子长大了,父母向孩子无论提供的是什么,是功成名就还是卑微一世,总之都会剥夺他的一种最为宝贵的权利——甜甜的睡眠,无忧的睡态。

不必讳言,世界上真正享有甜甜睡眠和无忧睡态的人太少太少了!

少得不足万分之一,甚而亿分之一!

例如:

有人是基于劳累不堪而昏昏沉沉睡去的;有人是基于酒肉过量而迷迷糊糊睡去的;有人是被忧国忧民煎熬得睡去的;有人是在名利场上作戏太狂而累得睡去的;有人是因为追求真理、积累知识而在书桌旁睡去的;有人是由于始终是白痴、愚昧而在迷路中睡去的;有人是英雄,他是在战场上睡去的;有人是凶犯,他是在刑场上睡去的。

此外,有的人是因为智慧太多而忙里偷闲睡去的;有的人是由于糊涂过甚而随时随地睡去的:

有的人是在救人现场因牺牲而睡去的;有的人是在害人现场因盲逃而落井时睡去的;有的人是明知患了绝症而悠然睡去的,有的人是虽然来临绝境但目忧郁过度而睡去的;有的人是因为有意舍生而睡去的;有的人是因为种种意外而睡去的……

上述的睡去,虽然性质各异,有的可歌可泣而有的可鄙可咒,但最终的睡去本身却是平等的,甚而是可爱的——因为当他们刚出生做婴儿时都曾有过同样的睡态。

很美。

自从有了人类文明史以来,特别是有了文字、有了文学以来,人们为婴儿睡态之美而写出的赞美之文已经很多。

凡有良知、善意的人,也都神往过或缅怀过那样的童真之美。

但果真有那样睡态之美的少年、青年、中年、老年,万者无一,包括那样的神往、缅怀,大约也十者九虚。

倘若有人(包括上帝)问:

“假如真能使你们还原为当初的婴儿式睡态,而且永远定格不变,你们同意么?

请发誓!

”我相信,假如他们说的确实是毫无伪意的真言,定会闻之走散,不再强调。

因为已经“长大成人”者和“尚未成人”的儿童相比,前者毕竟“懂事”了。

他们懂了什么?

首先懂得了即使是婴儿,出生的背景也很不相同,此后的贫富、贵贱、尊卑之分也注定成为社会法则之一。

谁愿意永远童真呢?

于是从婴儿渐渐成为少年、青年、中年、老年之后,人的睡态也必然千种万种。

有了各种“觉悟”“理性”“知识”“学问”的人,人生轨迹大都是对婴儿睡态的远离和叛离。

直到成了脱齿落发的老叟或老妪,彻底丢弃了许多的所谓财产或遗产,这才有可能用无知、无牙的嘴憨笑一番,憨睡一番,像个婴儿。

但要他们在睡态上彻底像个婴儿,也近于不可能。

因为他们无论是被客观世界干扰,还是被主观世界中任何残存物的刺激,稍一醒来就会愣神、发呆。

但是,我多么希望人类的睡态都能还原为婴儿式的睡态,不论他是青年、中年、老年。

莫非活到一定年龄的人,一定要等到死后才能复归于童趣么?

回答这个问题,现令人类的智能仍不够,只能求救于上帝或更为“新新”的人类去回答吧。

(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章开头引述《庄子鼓盆成大道》中的话,间接阐释了作者对人生的看法,一个人来到这个世界是一种偶然,而离开也不过是一种永久地睡去。

B. 父母期盼孩子快快长大,违背了孩子的意愿,剥夺了孩子甜甜睡眠的权利,并不懂得婴儿式睡眠的价值,所以是一种愚蠢的做法。

C. 尽管有许多文章赞美婴儿睡态之美,但只有极少数怀有良知、善意的人懂得婴儿式睡眠的价值,能够拥有那种睡态之美的更是少之又少。

D. 本文赞美睡之美,实际上探讨了人们成长以后如何找回童真、童趣后的人生思考,语言轻松晓畅,透露出作者对人生的达观认识。

(2)作者花费较多笔墨罗列了不同的睡态,这在文中有何作用?

请结合文段简要分析。

(3)“睡之美”是一种怎样的美?

为什么长大后,人们无法还原到当初婴儿式的睡态?

请结合全文,简要说明。

【答案】

(1)B

(2)①运用大量排比,刻画出远离童年后人们大相径庭的睡态,写出了丰富而不同的人生轨迹;②不同睡态间形成对比,揭示出或可歌可泣或可鄙可咒的不同人生价值;③表达了作者对人们长大后失去了童真的感慨,同时证明睡去本身的平等。

(3)第一问:

“睡之美”是一种童真(无忧)之美、平等之美。

第二问:

①客观上,人们不能无视社会法则而生存,认识到人间有贫富、贵贱、尊卑之分等;②主观上,人们头脑中接受了种种觉悟、理性、知识、学问,并以之规划人生轨迹,远离了无忧的童真。

【解析】【分析】

(1)B项“剥夺了孩子甜甜睡眠的权利”不合文意;“愚蠢的做法”也只是本文视角下的极端说法。

故选B。

(2)本题题干“罗列了不同的睡态,这在文中有何作用”,考生可以整体上指明作用,这里主要是对表现主题的作用,我多么希望人类的睡态都能还原为婴儿式的睡态,不论他是青年、中年、老年。

莫非活到一定年龄的人,一定要等到死后才能复归于童趣么;也可以结合表达技巧如本文运用了排比、对比手法,具体分析表达效果即可。

比如,“有人是......”运用排比,写不同的睡姿,展示不同人生轨迹;“有的人是因为智慧太多而忙里偷闲睡去的;有的人是由于糊涂过甚而随时随地睡去的......”运用对比,写不同的人生价值。

(3)考生需要梳理文章思路,划记重点语句。

第一空从“一经死去,其睡态往往都是一样的,实现了真正的平等”和“谁愿意永远童真呢?

”可以知道“睡之美”是一种童真(无忧)之美、平等之美。

第二问从“他们无论是被客观世界干扰,还是被主观世界中任何残存物的刺激”中可以知道本题的原因应从主观上和客观上两个方面回答。

结合这句的本段和上段很容易找到原因。

故答案为:

⑴B

⑵①运用大量排比,刻画出远离童年后人们大相径庭的睡态,写出了丰富而不同的人生轨迹;②不同睡态间形成对比,揭示出或可歌可泣或可鄙可咒的不同人生价值;③表达了作者对人们长大后失去了童真的感慨,同时证明睡去本身的平等。

⑶第一问:

“睡之美”是一种童真(无忧)之美、平等之美。

第二问:

①客观上,人们不能无视社会法则而生存,认识到人间有贫富、贵贱、尊卑之分等;②主观上,人们头脑中接受了种种觉悟、理性、知识、学问,并以之规划人生轨迹,远离了无忧的童真。

【点评】⑴本题考查对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏。

解答本题既要对文章进行整体的把握,又要对文章的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对文章的内容、人物、语言、观点等进行分析概括,注意结合语境。

⑵该题考查重要语句的鉴赏能力。

完成这类题目,需要多角度考虑:

1、分析修辞手法、表现手法,回答时,先概括手法,再指出运用手法的作用;2、对人物形象的作用;3、对主题有何作用;4、结构上的作用,与题目、前文的关系。

⑶该题考查散文文本的理解、概括能力。

完成这类题目,需要考生课下多阅读经典散文,培养语感,提高理解能力。

在阅读时,要整体把握文本,理解文本中心思想;逐段理解,把握段意;关注关键词,理解表层义、比喻义、象征意等。

3.文学类文本阅读

怀念一颗种子

刘兆林

我怀念的这颗种子,是一个人,一个我年届六十才偶遇过一面的人。

他姓费,我叫他老费。

和老费匆匆一聚后的第三年,这颗种子,便落入了泥土。

这个已归于故乡泥土的种子老费,享年76岁,大我一旬多,是与我没一点亲缘关系,之前也没有一点儿交往的农民。

令我特别怀念的,正是他曾作为文学种子之一颗,无意间落入了我少年时的心田。

而今,他仍是一颗文学种子,长埋于我们共同生长过的故乡,永远为那片巴掌大的土地延续文脉。

在我青年时代,有另一颗文学种子落入我心田,这就是与我故乡紧紧相挨的呼兰河的女儿,萧红。

萧红虽在我出生时就早已英年而逝,但她的名著《呼兰河传》,却成为不朽的种子,落在了我心里。

萧红这颗文学种子,是在老费之后落入的,虽然她对我产生的影响比老费大,但老费在先。

老费的先入之功,是萧红不能替代的。

不管孰大孰小,孰先孰后,反正他们都是种子,人若都能成为一颗种子,在后人心田开花生果,那就不枉来人世一回了。

尤其是老费,这颗土生土长的文学种子,不仅在我心里,还在不少乡亲心里发芽以至成活结果,的确让人怀念。

我在故乡巴彦县西集中学读书时,知道了我们西集兴旺村有个会写诗的农民叫费忠元。

在一个初中生眼里,本镇有个能在《巴彦日报》《哈尔滨日报》《黑龙江日报》《北方文学》发表诗歌的人,那就是大名人了。

我们这些孩子深受感染,很重视语文课。

后来到县城读高中时,又知道老费还和当时西集另一个名字不能见诸报刊的人是朋友,我就更加觉得他了不起了。

那个人叫李兆鸣,也是诗人,在大学读书时被打成右派分子且坐过牢。

一个严冬,我在伯父家的果点铺里馋糖吃,店里忽然进来个卖糖葫芦的罗圈腿男人,那男人个子也矬,一条抿裆破棉裤配一件前襟油亮的破棉袄,一副日子最不济的农民形象,他是到伯父的小铺子来蹭暖的。

后来才知道这就是李兆鸣。

据说老费那时已是村党支部书记,“李右派”写的诗,只能以老费的名字发表。

经历了“文化大革命”运动,及粉碎“四人帮”和改革开放,我更加佩服老费,他能与一个右派分子结为诗友,而且以己之名为其发表作品,并给予多方保护,足见其心地的善良。

我见到老费,却是离开故乡40多年后的事了。

那是我回故乡为“巴彦文学之星”颁奖,得以在同一酒桌上有过仓促碰杯的匆匆一见。

这位饱经沧桑的农民诗人已74岁,体弱多病,但激情仍沾酒便燃。

他听说他曾影响过我,是我心中的一颗文学种子时,一口喝干了满杯家乡自产的白酒,布满皱纹的脸上闪出大片橘红的光泽。

我说的一点都不是客套话,我眼前浮现着当年老费往报社投稿的情形。

从我和老费所在的西集到县城,有30多里。

如果往市里省里或县里投稿,经镇上的邮箱投,要比经县上的邮箱投慢好几天。

有年暑假开学,我和高我一年级的一个同学徒步返校。

到了县城,同学没先到学校,而是去邮局将一个没贴邮票却剪掉一角的信封投进邮箱。

同学说,老费告诉他,往报社投稿就得这样。

又说,老费正给市报投诗稿呢。

不久我真在《哈尔滨日报》副刊读到了老费的诗,是歌唱我们家乡那条少陵河的诗。

那一刻,我无比激动地想,老费把家乡的河唱到老远的地方去啦!

老费就是在那一刻作为文学种子落入我心田的。

此后好几年我才知道,少陵河西边,与我家乡紧紧相挨的呼兰,出过一个写过《呼兰河传》的女作家,叫萧红,她的作品曾受鲁迅先生的赞美,比老费还了不起。

所以可以这么说,是老费这颗文学种子,让我心中落入了萧红这颗更饱满的文学种子。

直到从学校参军离家远行,我并没见过老费。

40年后偶然见到老费时,我不仅已无数次往报刊投过稿,还能回故乡为一大群优秀的投稿者颁奖了,这怎能不让我感激老费?

所以我也一口干了满杯家乡白酒。

如今,老费已在家乡的黑土下闭上了眼睛,但他敬我酒时带有哮鸣音的深重喘息声,却在我耳边愈加清晰,像在告诫我,也该成为一颗种子,叶落归根时,落入故乡的泥土。

安息吧,我心田的一颗种子,老费,愿你年年在瑞雪覆盖的冻土下安眠,年年在长风抚摸的暖泥下苏醒,年年在生机勃勃的热土上开花,年年在五谷飘香的巴彦苏苏(巴彦古时称巴彦苏苏,满语意为富庶的原野)继续结果!

(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.老费与作者没有亲缘关系,之前也没有什么交往,但是作者却专门这他写了一篇纪念文章。

B.著名作家萧红的故乡与作者的故乡呼兰紧紧相挨,她的《呼兰河传》对青年时代的作者曾经产生过巨大的影响。

C.作者离开故乡40多年后才见到老费,当他告诉老费曾对自己产生过影响时,老费激动万分,喝干了满怀白酒。

D.本文用饱含深情的笔墨,回忆了农民诗人费忠元对“我”的影响,字里行间充满对他的敬重和深深的怀念之情。

(2)本文意在怀念费忠元(老费),却为什么两次提到萧红?

请简要分析。

(3)本文以“怀念一颗种子”这题,请简要分析其中的妙处。

【答案】

(1)A

(2)①萧红也是一颗落入作者心中的文学种子。

②在作者这里,萧红和老费是有关联的,萧红这颗文学种子是经由老费这颗文学种子而来的。

③文章通过写萧红来突出老费在作者心目中的崇高地位,以表达他对老费的感激之情。

(3)①吸引读者,引起读者阅读兴趣。

②标题运用了比喻的修辞手法,把老费比作一旷古未有种子,生动形象,符合人物的身份和职业特点③提示了文章的中心和主旨。

表达对老费的赞美和怀念之情。

【解析】【分析】

(1)A项,“之前也没有什么交往”说法错误。

原文,“我见到老费,……那是我回故乡为‘巴彦文学之星’颁奖,得以在同一酒桌上有过仓促碰杯的匆匆一见。

……他听说他曾影响过我,是我心中的一颗文学种子时,一口喝干了满杯家乡自产的白酒,布满皱纹的脸上闪出大片橘红的光泽。

”这就表明“我”与老费之前是有交往的。

故选A。

(2)本题根据题干要求分析本文意在怀念费忠元(老费),却两次提到萧红的原因,一定要分析萧红在文学上对“我”的影响,萧红和老费是有关联,以及作者的情感方面的表达。

第一处,“在我青年时代,有另一颗文学种子落入我心田,这就是与我故乡紧紧相挨的呼兰河的女儿,萧红。

萧红虽在我出生时就早已英年而逝,但她的名著《呼兰河传》,却成为不朽的种子,落在了我心里。

萧红这颗文学种子,是在老费之后落入的,虽然她对我产生的影响比老费大,但老费在先。

老费的先入之功,是萧红不能替代的。

”由此可见:

萧红也是一颗落入作者心中的文学种子,萧红这颗文学种子是经由老费这颗文学种子而来的。

第二处,“老费就是在那一刻作为文学种子落入我心田的。

此后好几年我才知道,少陵河西边,与我家乡紧紧相挨的呼兰,出过一个写过《呼兰河传》的女作家,叫萧红,她的作品曾受鲁迅先生的赞美,比老费还了不起。

所以可以这么说,是老费这颗文学种子,让我心中落入了萧红这颗更饱满的文学种子。

”由此可见:

文章通过写萧红来突出老费在作者心目中的崇高地位,以表达他对老费的感激之情。

(3)这篇散文的标题是“怀念一颗种子”,阅读文章,文章首段说“我怀念的这颗种子,是一个人,一个我年届六十才偶遇过一面的人。

他姓费,我叫他老费。

和老费匆匆一聚后的第三年,这颗种子,便落入了泥土。

”“这位饱经沧桑的农民诗人”“老费那时已是村党支部书记”。

可见“种子”是运用了比喻的修辞手法,把“老费”比作一颗旷古未有的“种子”,生动形象,符合老费农民的身份和职业特点。

“他曾作为文学种子之一颗,无意间落入了我少年时的心田。

而今,他仍是一颗文学种子,长埋于我们共同生长过的故乡,永远为那片巴掌大的土地延续文脉。

”“尤其是老费,这颗土生土长的文学种子,不仅在我心里,还在不少乡亲心里发芽以至成活结果,的确让人怀念。

”“他能与一个右派分子结为诗友,而且以己之名为其发表作品,并给予多方保护,足见其心地的善良。

”“老费这颗文学种子,让我心中落入了萧红这颗更饱满的文学种子。

”“老费已在家乡的黑土下闭上了眼睛,但他敬我酒时带有哮鸣音的深重喘息声,却在我耳边愈加清晰,像在告诫我,也该成为一颗种子,叶落归根时,落入故乡的泥土。

”从以上的语句可见作者表达对老费的赞美和怀念之情。

结构上,“怀念一颗种子”这一标题能够吸引读者的阅读兴趣。

故答案为:

⑴A;

⑵①萧红也是一颗落入作者心中的文学种子。

②在作者这里,萧红和老费是有关联的,萧红这颗文学种子是经由老费这颗文学种子而来的。

③文章通过写萧红来突出老费在作者心目中的崇高地位,以表达他对老费的感激之情。

⑶①吸引读者,引起读者阅读兴趣。

②标题运用了比喻的修辞手法,把老费比作一旷古未有种子,生动形象,符合人物的身份和职业特点③提示了文章的中心和主旨。

表达对老费的赞美和怀念之情。

【点评】

(1)本题考查文本内容及艺术特色分析鉴赏。

主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当。

赏析一般为手法和特色概括不当。

错误选项一般都是不会引起争议的硬伤。

(2)本题考查学生理解次要人物的作用和写作视角的能力。

次要人物在文本中主要有牵线搭桥,推动情节的作用;侧面衬托主要人物的作用;渲染气氛,奠定基调的作用;提示主题,增添魅力的作用。

(3)本题考查理解文章标题含义及作用的能力。

考生解答本题时应认真阅读全文,把握文章的主旨,从标题的结构形式,标题与内容的关系以及标题的背景意义等多角度综合分析。

4.阅读下文,完成各题。

穿过云朵直至阳光处

——在第三次汉学家文学翻译国际研讨会上的发言

贾平凹

各位女士,各位先生:

①几年前,我听到这样一句话:

翻译就是世界文学。

这话让我吃惊,可冷静一想,事情确实是这样的,没有翻译,从何谈世界文学呢?

正是一批中国作家的作品被翻译出