建筑力学.doc

《建筑力学.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑力学.doc(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

《建筑力学》

一、教师信息

武可娟

武可娟:

92年毕业于中国矿业大学,92年至99年在施工企业及监理公司从事基本技术工作,99年至今在建工系任教,先后教授《建筑力学》、《建筑材料》、《建筑工程施工组织管理》、《钢筋砼结构设计》等课程教学。

从事教学活动以来,参加了高职高专教材的编写工作,主审了机械工业出版社出版的《建筑设备》教材、2002年争取学校校内科研项目《高职高专建筑力学整合研究》,目前,正在收尾阶段。

二、教学大纲

1、课程性质及适用对象

《建筑力学》是建筑工程专业的重要基础课,该课程主要介绍建筑杆件的受力机理及由杆件组成的杆系结构的受力及变形,研究杆件的强度和刚度条件。

2、教学目标及教学任务

通过本课程学习,使学生掌握建筑工程中构件类型,结构类型,各类构件的受力机理,构件受力及变形的计算方法,同时为其它后继课程提供力学基本理论。

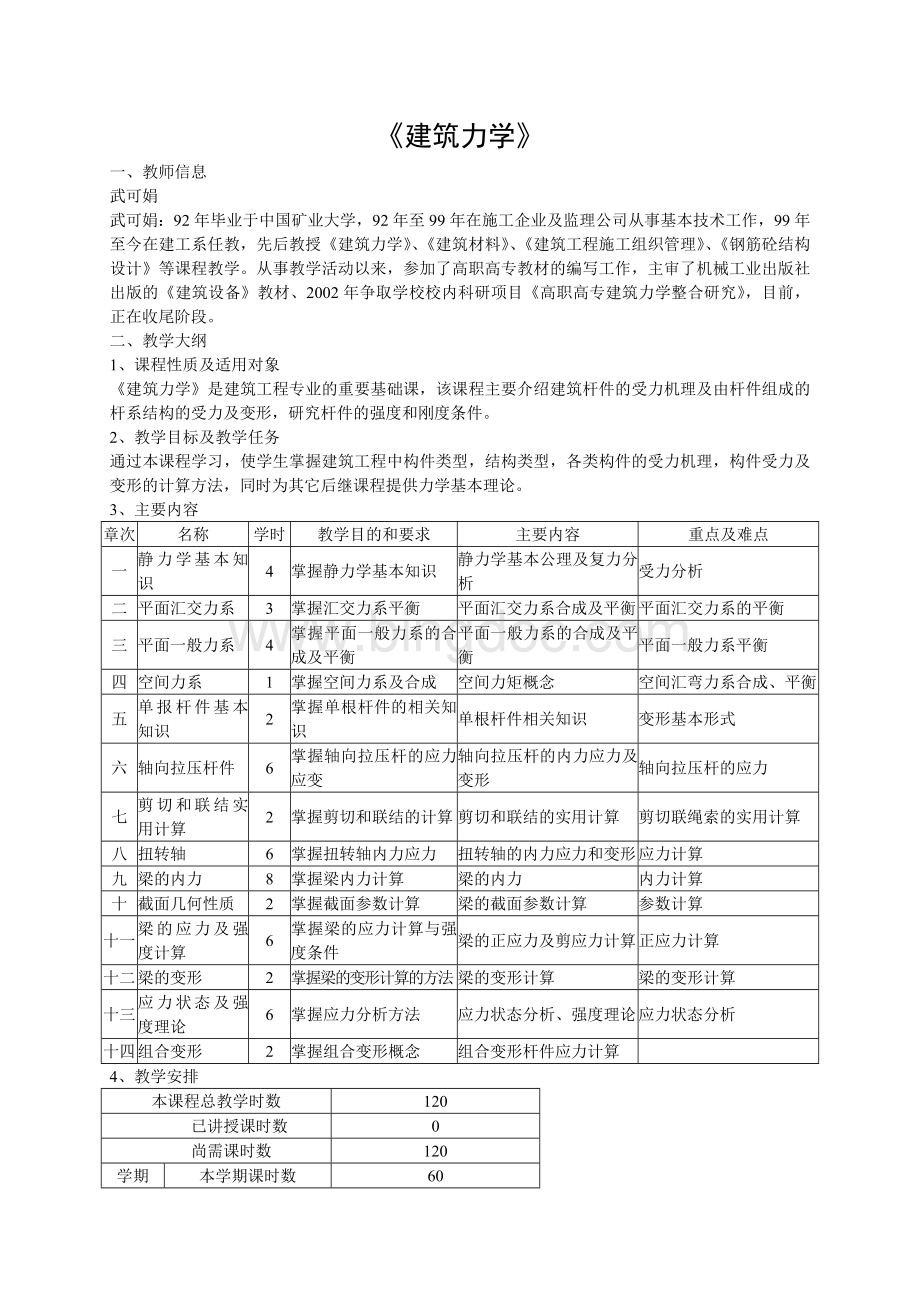

3、主要内容

章次

名称

学时

教学目的和要求

主要内容

重点及难点

一

静力学基本知识

4

掌握静力学基本知识

静力学基本公理及复力分析

受力分析

二

平面汇交力系

3

掌握汇交力系平衡

平面汇交力系合成及平衡

平面汇交力系的平衡

三

平面一般力系

4

掌握平面一般力系的合成及平衡

平面一般力系的合成及平衡

平面一般力系平衡

四

空间力系

1

掌握空间力系及合成

空间力矩概念

空间汇弯力系合成、平衡

五

单报杆件基本知识

2

掌握单根杆件的相关知识

单根杆件相关知识

变形基本形式

六

轴向拉压杆件

6

掌握轴向拉压杆的应力应变

轴向拉压杆的内力应力及变形

轴向拉压杆的应力

七

剪切和联结实用计算

2

掌握剪切和联结的计算

剪切和联结的实用计算

剪切联绳索的实用计算

八

扭转轴

6

掌握扭转轴内力应力

扭转轴的内力应力和变形

应力计算

九

梁的内力

8

掌握梁内力计算

梁的内力

内力计算

十

截面几何性质

2

掌握截面参数计算

梁的截面参数计算

参数计算

十一

梁的应力及强度计算

6

掌握梁的应力计算与强度条件

梁的正应力及剪应力计算

正应力计算

十二

梁的变形

2

掌握梁的变形计算的方法

梁的变形计算

梁的变形计算

十三

应力状态及强度理论

6

掌握应力分析方法

应力状态分析、强度理论

应力状态分析

十四

组合变形

2

掌握组合变形概念

组合变形杆件应力计算

4、教学安排

本课程总教学时数

120

已讲授课时数

0

尚需课时数

120

学期

课时

分配

本学期课时数

60

本学期周学时数

4

本学期教学周数

16

课堂教学学时数

60

实验教学学时数

8

5、教学进度表

周次

授课章节与内容提要

教学课时

教学方法

作业

讲授

实践

1

第一章静力学基本知识

4

讲授

1,2,3,4,5

2

第二章平面汇交力系

4

讲授

1,3,4,5,7,8

3

第三章平面一般力系

4

讲授

1,2,3,5,6,7,8

4

第四间空间力系

1

讲授

1,2,3

第五章构件变形基本知识

1

讲授

1,2,4

第六章轴向拉压杆

2

讲授

1,2,3

5

§6.3轴向拉压杆应力及应变

4

讲授

5,6,7

6

第八章扭转轴

4

讲授

1,2,3,4

7

§8.3扭转轴变形及应力

4

讲授

5,7,8

8

第九章受弯杆件内力计算

4

讲授

1,2,3,4

5,6

9

§9.3内力图

4

讲授

7,8

10

第十章截面几何性质

第十一章梁的应力

2

2

讲授

1,2,3

11

§11.3应力及强度条件

4

讲授

1,2,3,4,5,7

12

§11.3应力

第十二章变形计算

2

2

讲授

1,2,3,4

13

§12.2变形计算

第十三章应力状态分析

2

2

讲授

5,7,8

14

§13.2应力状态分析

4

讲授

1,2,3,4

15

第十四章组合变形

2

讲授

1,2

6、教学考核方法:

本课程是考试课,其成绩由两部分组成,平日成绩根据作业,考勤占20%,期末考试占80%。

7。

教材及教参

教材《建筑力学》中国机械教育协会组编机械教育出版社(02年第一版)

教参张流芳主编《材料力学》武汉工大出版

胡兴国主编《结构力学》武汉工大出版

三、教案

(一)教案

前言

本教材是在实际教学过程中,根据实际教学需要而整理编撰而成,是一本讲义型教材,编写过程中,删除了传统教材中重复内容,注重整个力学体系框架的构建。

更适合于专科层次学生使用,内容前后联系性较强,适于系统教学。

该教材特点

(1)内容联系性强,前后呼应,协调一致。

(2)该教材是在传统教材基础上进行优化重组,编写而成的,内容更具实用性,增加了较多典型例题。

(3)本教材适用于专科层次学生使用。

(4)所选习题更具有适用性、典型性。

目录

第一章绪论:

建筑力学基本任务,基本假设,结构计算简图

第二章力学基本知识:

力;静力学基本公理;力的分解;平面汇交力系的合成及平衡;平面一般力系;

第三章单根杆件力学基本知识:

基本假设,杆件变形形式

第四章轴向拉伸和压缩:

横截面内力,内力图,横截面应力,斜截面应力,虎克定律,轴向拉压杆的字形,强度条件。

第五章截面几何性质

第六章扭转横截面内力,内力图,应力,变形及刚度条件

第七章梁的内力:

平面弯曲梁横截面内力,内力图,叠加法,横截面应力及强度条件

第八章应力状态分析和强度理论:

平面应力状态、分析的解析法,应力图法,强度理论,梁的强度校核,广义虎克定律。

第九章组合变形计算:

弯压组合,弯扭组合,双向弯曲应力计算

第十章压杆稳定:

稳定概念,欧拉公式,稳定性计算

第十一章平面杆系的几何组成分析:

几何体系的组成规则

第十二章静定结构内力分析:

连续静定梁,刚架,拱,桁梁组合结构

第十三章静定结构求位移:

求位移一般公式,图乘法

第十四章力法:

原理,步骤,对称性的利用,超静定结构求位移,内力核

第十五章位移法:

原理,步骤,对称性利用,剪力分配法

第十六章力矩分配法

第一章绪论

一、建筑力学任务

二、建筑力学的基本假设

1.交形固体的连续性、均匀性,各向同性假设

2.结构及构件的微小交形假设

三、结构的计算简图

1.构件的计算简图;

2.结点简化;

3.荷截简化

四、常用支座及约束

1.柔绳约束;

2.光滑面约束;

3.铰链约束;

4.固定铰支座;

5.可动铰支座;

6.链杆约束

第二章基本知识

教学目的:

掌握力学的基本知识

一、力:

1.力的定义

2.力的表示方式

3.力的三要素

二、静力学基本公理

三、力的分解

1.投影概念

2.力可在任意两个方向分解为Fx,Fy,Fz

3.力的合成:

(1)矢量合成遵循平行四边形法则;

(2)平行四边形法则——力多边形

例:

用几何法求下列几个力合力

四、平面汇交力系

1.力系的合成几何法:

力多边形

2.力系合成的解析法

ΣFxi=Fx1+Fx2+…+Fxi

ΣFyi=Fy1+Fy2+…+Fyi

∴

3.平面汇交力系平衡几何条件

力多边形自行闭合<——>平衡

4.平面汇交力系平衡的解析条件

ΣFxi=0

ΣFyi=0

例1.求简支梁支反力

解

(1)受力分析

(2)平衡方程:

ΣX=0,即30cos45+RAcosα=0

而α=arcty∴RA=-7.5

∴RAsinα+YB=30sin45,

∴YB=30×

五、平面一般力系

(一)平面一般力系的应用

举例

(二)力对点之矩,合力矩定理

1.力对点之矩;

(1)定义,

(2)方向

2.合力矩定理:

Σmo(Fi)=G1d1+G2d2+G3d3

=100×0.3+200×1.5-180×1.2

=30+300-216

=114KN·m

3.力对轴之矩

(三)力偶与力偶矩

1.力偶与力偶矩

2.力偶的等效性

3.平面力偶系的合成

M=Σmi

4.平面力偶系的平衡:

M=Σmi=0

例:

求图示简支梁的支座及力

解:

(1)画受力分析图

(2)ΣmA=0,RB-M=0

(四)平面一般力系向作用面内一点简化

1.力的平移定理:

2.平面一般力系向一点简化

(1)选一点;

(2)所有力向该点平移;(3)力,力矩合成

主矢R,主矩M

3.简化结果:

(1)M=0,R≠0;

(2)M≠0,R=0;(3)M=0,R=0

五、平面一般力系平衡条件及平衡方程

1.平衡条件:

平衡

2.平衡方程:

即:

若一平面一般力系平衡,则该力系对任一点力矩代数和为零,对任一对互相垂直轴上分力代数和为零。

例:

如图为一管道支架,其上搁有管道,设每一支架所承受的W1=12KN,W2=7KN,且架重不计,求支座A、C约束及力。

解:

(1)受力分析

(2)ΣmA=0,W1d1+W2d2=RABcos45d3=0

∴RAB=13,XA=-13(←)

ΣFY=0,YA+RABsin45-W1-W2=0

∴YA=6(个)

例:

解:

(1)受力分析

(2)ΣmA=0,YB×9-30×3-20×6=0

∴YB=23.33

ΣFY=0,YA+YB-30-20=0

∴YA=50-23.33=26.67KN

解:

(1)受力分析

(2)ΣmA=0

YB×6-20-10×6×3=0

∴YB=33.3KN

ΣFY=0,∴YA+YB-10×6=0

∴YA=60-33.3=26.7KN

习题:

1.如图,用两根绳子AC和BC悬挂一个重W=1kN的物体。

绳AC长0.8m,绳BC长1.6m,A、B两点在同一水平线上,相距2m。

求这两根绳子所受的拉。

2.梁AB的支座如图所示。

在梁的中点作用一力F=2KN,力和梁的轴线成45°角。

若梁的重量略去不计,试分别求a)和b)两种情形下的支座反力。

3.求图所示三铰刚架在水平力F作用下所用下所引起的A、B两支座的反力。

4.求图所示各梁的支座反力。

5.求图所示刚架的支座反力。

6.求图所示各梁的支座反力。

7.求图所示斜梁的支座反力。

第三篇构件强度、刚度和稳定性

第五章单根杆件力学基本知识

一、本篇基本任务

本篇研究单根杆件在荷截作用下其强度、刚度和稳定性问题,即如何设计杆件使其在荷截作用下不发生强度破坏,刚度破坏和失稳破坏。

二、变形固体概念

三、基本假设

四、构件变形基本形式

1.轴向拉压;2.扭转;3.弯曲;4.剪切

第四章轴向拉伸和压缩

教学目标:

掌握轴向拉压杆的内力计算;内力图绘制;应力求解及强度条件

重点及难点:

内力法画法;应力求解

一、轴向拉压杆横截面上内力

1.轴向拉压杆外力界定,内力——轴力;方向规定

例:

求图示杆内力(1-1,2-2,3-3)

解:

1-1,N1=3-2+6=7

2-2,N2=3-2=1

3-3,N3=3-2=1

2.方法:

截面法

二、内力图

1.内力图意义

2.内力图画法:

(1)建立坐标系;

(2)求控制面内力

例1:

画上例内力图

例2:

画下面杆件轴力图

解:

(1)建立坐标系

(2)N1=10,N2=10,N3=13,N4=0

(3)画内力图

三、应力

1.应力概念:

2.表达式:

3.应力种类:

σ—正应力;τ—剪应力

4.轴向拉压杆横截面上应力—正应力。

σ=-N/A

5.斜截面上应力:

其中α为斜截面与横截面之间夹角

例:

求图中拉压杆1-1面上应力

解:

(1)N1=3KN

(2)

四、轴向拉压杆的强度计算

1.弯许应力[]

2.强度条件

利用强度条件可做如下计算

(1)校核强度;

(2)断面设计;(3)确定荷截最大值

例1:

如图一钢组合层架,F=13KN,上弦杆AC、BC由钢制成,下弦杆AB为圆截面钢拉杆,直径为2.2cm,[]=170Mpa,试该校核拉杆强度。

解:

(1)求支反力RA=RB=3F

(2)求拉杆内力:

ΣmA=0,∴NAB=57.63KN

(3)

五、轴向拉压杆变形计算

1.线应交:

2.虎克定律:

适用范围;表达式

3.轴向拉压杆的变形:

4.横向弯形系数:

泊松比适用弹性变形。

例:

某等面柱高l,截面积A,重度。

求整个杆件由自重引起的线变形△l。

解:

(1)求N(x)

N(x)=-P-γAx

(2)

六、材料在拉伸、压缩时的力学性质

1.单向拉伸试验四阶段

2.力学指标

(1)屈服点S—比例极限

(2)抗拉强度极限b

(3)伸长率

习题:

1.如图,重物重W=1000N,由杆AO与两根等长的水平杆BO和CO所支持。

三杆在O点用铰链相接,杆AO与铅垂面夹角为45°。

∠BCO=∠CBO=45°。

分别求出三杆的内力。

2.如图,重物重W=10kN,悬挂在D点。

若AD、BD和CD分别在A、B和三点用铰链固定,求支座A、B和C的反力。

3.如图,力F作用左手柄上,F=1000N,分别求出力F对于三个轴的矩。

4.如图,空间桁架由六根杆构成。

在节点A上作用一力F,此力在矩形ABDC平面内,且与铅垂线成45°角。

△EAK≌△GBM。

等腰三角形EAK、GBM和NDB在顶点A、B和D处均为直角。

若F=10kN,求各杆的内力。

5.如图,水平轴上装有两个凸轮,凸轮上分别作用有已知力FP=0.8kN和未知力F。

如轴平衡,求力F的大小和车承反力。

6.如图所示,曲杆ABCD有两个直角,∠ABC=∠BCD=90°,且平面ABC与平面BCD垂直。

杆的D端用球铰链接接于地面上,另一端A受轴承支持。

三杆上分别作用三个力偶,力偶所在平面分别垂直于AB、BC、CD三杆。

若AB=a,BC=b,CD=c,且三力偶的矩分别为M1、M2、M3为已知。

求使曲杆处于平衡的力偶矩M1和支座反力。

第五章截面几何性质

一、静矩和形心

1.静矩也叫面积矩

(1)定义:

(2)规则图形Iyc

2.形心

二、惯性矩和惯性积

1.

2.平行移轴公式:

E0为对称轴

IE=IE0+α2A

第六章扭转

一、扭转轴应用

1.扭转轴应用实例

2.扭转轴外荷载界定:

外力偶作用面与杆轴垂直

二、扭矩的计算:

1.扭转轴横截面上只有一种内力——扭矩

2.扭矩求解——截面法

例1:

求图示扭转轴内力1-1,1-2面

解

(1)用1-1面截开得T1=-3KN·m

(2)用2-2面截开

T2-2�=-5KN·m

例2

解:

(1)T1=5-2×1.5=KN·m

(2)T2=3KN·m

二、扭矩图

1.扭矩图意义

2.画法

例1:

画上例中杆件内力图

例2:

求下列杆件内力图

解:

(1)建立坐标系

T1=8,T2=6,T3=3

三、薄壁圆筒扭转时横截面上切应力

1.扭转实验

2.相关假设

3.切应力τ

四、实心圆截面扭转杆横截面上应力

1.

(1)几保方面

(2)物理方面:

(3)静力方面:

例:

求图示截面a、b点应力

T=3KN·m

2.扭转轴强度条件

根据强度条件可进行下列三种计算,进行强度校核,确定截面尺寸,确定荷截最大值

例1:

已知图示杆轴外荷截如图,材料为[τ]=10Mpa,试对该杆件校核d1=30cm,d2=5cm。

解:

(1)画内力图;

(2)最大剪应力可能发生在B面式BC段上。

BC不满足强度条件

例2:

求图示杆件截面尺寸[σ]=170

解:

(1)求T=8KN·m

(20

≤[σ]

∴

∴d≥62mm

四、切应力互等定律和剪切虎克定律

1.切应力互等定律:

两个互相垂直平面上的切应力大小相等,其方向同时指向(或背离)两个平面交线。

2.剪切虎克定律:

τ=Gγ

适用于性范围

五、等圆直杆的扭转变形,刚度条件

1.扭转变形:

2.单位扭转角:

3.刚度条件:

≤[σ]

例:

图示所示实心圆截面轴,已知轴切变摸量为G,杆轴Ip,求B截面相对于A截面的扭转角。

解:

(1)

φB=φBC+φAC

=

例2:

求此杆扭转角,并进行刚度校核,已知[θ]=1.1°/m

已知G=200Mpa,τp=1.57×10-4m4

解:

(1)画内力图

(2)

1.试作图所示等直杆的扭矩图。

2.试作图所示等直圆杆的扭矩图。

3.图所示一等直圆杆,已知d=40mm,a=400mm,G=80Gpa,M=1kN·m。

试求:

(1)最大切应力;

(2)截面A的扭转角。

4.一钢制阶梯状轴如图所示,已知:

M�1=10kN·m,M�2=7kN·m,M�3=3kN·m,试计算轴上最大切应力值。

第六章梁的内力

一、工程实际中的弯曲问题

梁、梯梁、桥梁等都是弯曲变形构件

1.弯曲变形

2.平面弯曲变形

二、梁的计算简图

1.支座简化

2.荷载

三、梁的内力及其求法

1.梁的横截面上重力——弯矩、剪力、轴力;方向规定

2.截面法求内力

3.内力方向规定

例1:

求图示c截内力

解:

(1)求支反力

YA=YB=

(2)在c点截断

QC=-9l=0

MC=YA--·=

例2:

求B面内力

解:

(1)求支反力

(2)分别截面在B点左右截开

则QBA=-8,MB=80KN·m

QBC=20KN

四、梁的内力图

1.画法:

坐标系,方向

例:

画下列杆件内力图

解

(1)求支反力:

YB=50,YA=10

(2)写出每段杆件内力方程。

AB段:

Q(X)=YA�-10x

M(X)=YA�x-x

BC段:

Q(X)=20

M(X)=20×(6-x)(4≤x≤6)

五、内力之间的微分关系

经推导,内力之间有下列微分关系

六、用叠加法画内力图

1.叠加法在工程计算中的应用及应用条件

2.叠加法应用推导

例:

用叠加法画杆件内力图

步骤:

(1)求支反力;

(2)求控制面内力;(3)叠加作图

解:

(1)同上例求支反力;

(2)求控制面内力;

(3)画图

例:

解:

(1)求支反力

YA=5YB=45

(2)控制面内力

MA=20,MB=60(上)

MCA=50,MCB=30(上)

(3)画内力图

习题

1.用简易法作图中各梁的剪力、变矩图。

2.用叠加法作图所示各梁的变矩图。

3.如欲使图所示外伸梁的跨度中点处的正弯矩值等于支点处的负变矩处的负变矩值,则支座到端点的距离a与梁长l的比应为多少?

第十一章梁的应力及强度条件

教学目标:

梁的应力计算及强度条件

一、梁纯弯曲时横截面上的正应力

1.纯弯曲概念

2.梁的纯弯曲实验

3.平面假设

4.结论:

纯弯曲梁的横截面上只有一种应力——正应力

WZ——抗弯截面系数

二、横力弯曲中梁横截面上应力

1.正应力:

2.剪应力:

其分布见图

对矩形:

圆形:

3.梁的强度条件

(1)正应力强度条件:

(2)剪应力强度条件:

例1:

如图示一简支梁[σ]=30Mpa,[τ]=20Mpa,试根据正应力强度条件和剪应力强度条件设计此杆件。

(杆截面为矩形,h=2b)

解

(1)画内力图

(2)

例2:

下列I229形截面梁,受荷如图,[σ]=170,[τ]=60Mpa,试对其进行强度校核。

4.梁的重应力强度条件

如果矩形截面梁,进行设计时,可只考虑正应力强度,条件和剪应力强度条件,而对干焊接I形梁,则这需考虑股物和翼像变接处的主应力条件。

1.如图所示,纯弯曲梁,作用的弯矩Mz,截面为矩形,宽为b,高为h=2b。

问

(1)截面竖放和平放时的应力比。

(2)如截面竖放,且h增大到4b时,应力是原来的多少倍。

2.矩形截面悬壁梁,受力如图所示。

求Ⅰ-Ⅰ截面及Ⅱ-Ⅱ截面上A点、B点、C点的正应力。

3.由两根28a号槽钢组成的简支梁受三个集中力作用,如图所示。

已知该梁材料为Q235钢,其许用弯曲正应力[σ]=170Mpa。

试求该梁的许用荷载F。

4.试求图所示梁横截面上的最大正应力和最大切应力,并绘出危险截面上正应力和切应力的分布图。

5.外伸梁AC承受荷载如图所示,M=40kN·m,Fq=20kN/m。

材料的许用弯曲正应力[σ]=170Mpa,许用切应力[τ]=100Mpa。

试选择工字钢型号。

第八章应力状态分析和强度理论

一、应力状态分析目的

二、应力状态概念

1.什么是应力状态;

2.应力状态分类:

平面应力状态、三向应力状态、单向应力状态。

3.单元体概念

4.各类基本变形杆件的单元体图

(1)轴向拉压杆

(2)扭转轴

(3)平面弯曲梁

一般点:

a

边缘点:

b

中性层点:

c

三、平面应力状态分析的解析法

1.斜截面上应力:

通过静力平衡方程推导

可得任意面上应力

其中σx、σy以指向外过结为正,τx、τy以使单元体顺时针为正,α角从x轴截面法线逆时针(锐角)为正。

练习1:

如图是一简支梁,D为跨中点,梁截面为矩形,试画C、D截面上a、b、c三点单元体图。

练习2:

如图是某点单元体图,求30°,60°,-30°面上应力

练习3:

如图一简支梁,求C截面(跨中)上a、b、c三点。

2.主应力与主平面

(1)主应力概念

(2)推导:

(3)主平面:

20=

例4:

求例3中C面、b点主应力及其方位

(注意:

确定第一主应力的方位角在τX指向象限力)

四、梁的主应力轨迹线

1.主应力轨迹线概念;

2.梁的主拉应力,主压应力轨迹线;

3.主应力轨迹线作用

五、空间应力状态简介

1.空间:

应力关系σ1≥σ2≥σ3

2.Imax=

3.空间应力状态应力圆作法

六、广义虎克定律

1.单向应力状态的虎克定律

(见图13-13)

2.二向应力状态的虎克定律

如图13-14,为二向应力状态

或

3.三向应力状态下的广义虎克定律

或

六、复杂应力状态下的弹性变形能和比能

1.功能原理:

EV=W

2.单位体积的变形能称比能:

3.复杂应力状态下的比能:

e=eV+ef

体积改变比能

形状改变比能

七、强度理论

1.强度理论的概念

2.强度理论的发展:

(1)断裂准则——第一、第二强度理论

(a)最大拉应力理论

即材料破坏的根本原因是最大应力超过极限