高考快速增分诗歌押题训练与解析.docx

《高考快速增分诗歌押题训练与解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考快速增分诗歌押题训练与解析.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

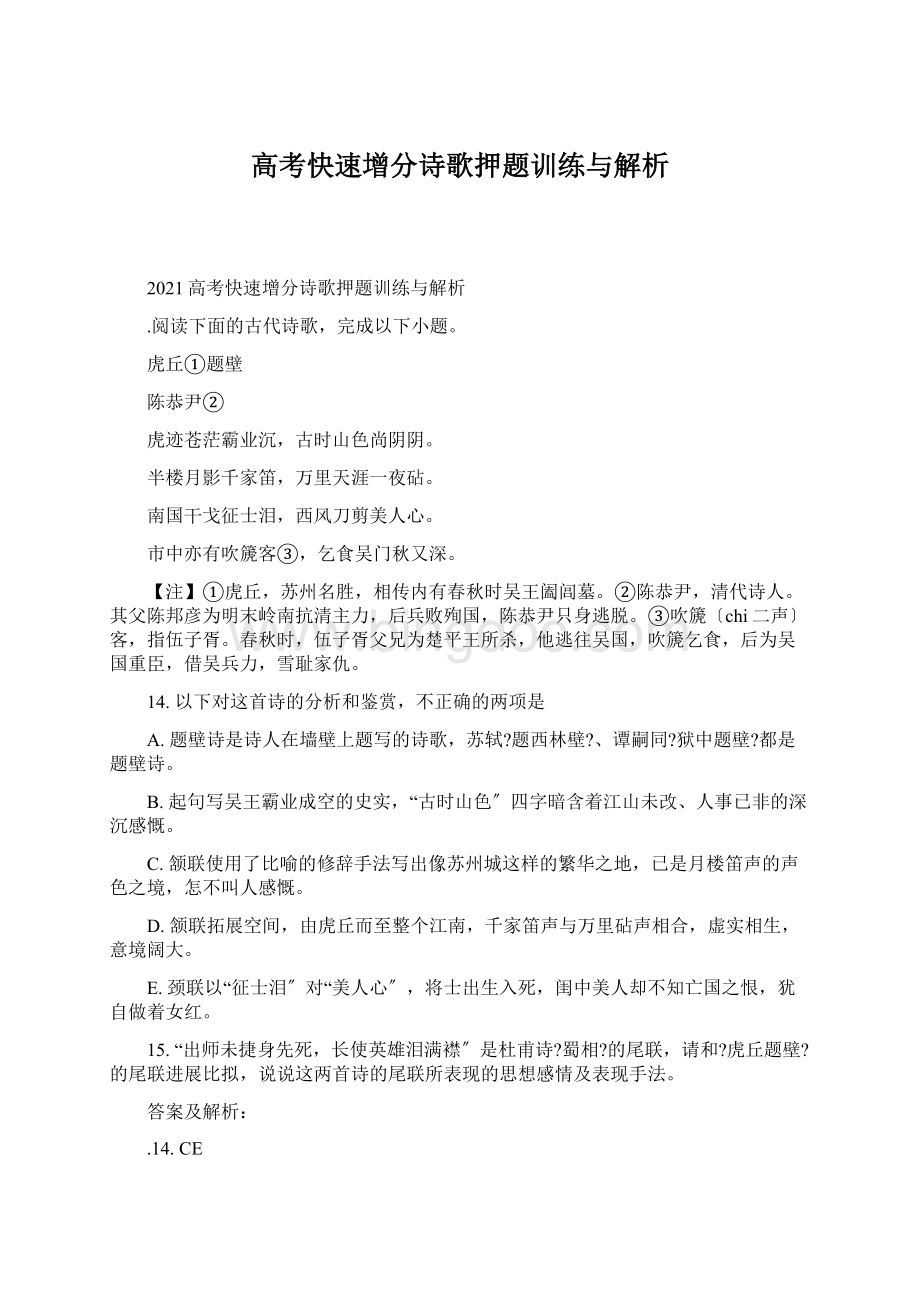

高考快速增分诗歌押题训练与解析

2021高考快速增分诗歌押题训练与解析

.阅读下面的古代诗歌,完成以下小题。

虎丘①题壁

陈恭尹②

虎迹苍茫霸业沉,古时山色尚阴阴。

半楼月影千家笛,万里天涯一夜砧。

南国干戈征士泪,西风刀剪美人心。

市中亦有吹篪客③,乞食吴门秋又深。

【注】①虎丘,苏州名胜,相传内有春秋时吴王阖闾墓。

②陈恭尹,清代诗人。

其父陈邦彦为明末岭南抗清主力,后兵败殉国,陈恭尹只身逃脱。

③吹篪〔chi二声〕客,指伍子胥。

春秋时,伍子胥父兄为楚平王所杀,他逃往吴国,吹篪乞食,后为吴国重臣,借吴兵力,雪耻家仇。

14. 以下对这首诗的分析和鉴赏,不正确的两项是

A. 题壁诗是诗人在墙壁上题写的诗歌,苏轼?

题西林壁?

、谭嗣同?

狱中题壁?

都是题壁诗。

B. 起句写吴王霸业成空的史实,“古时山色〞四字暗含着江山未改、人事已非的深沉感慨。

C. 颔联使用了比喻的修辞手法写出像苏州城这样的繁华之地,已是月楼笛声的声色之境,怎不叫人感慨。

D. 颔联拓展空间,由虎丘而至整个江南,千家笛声与万里砧声相合,虚实相生,意境阔大。

E. 颈联以“征士泪〞对“美人心〞,将士出生入死,闺中美人却不知亡国之恨,犹自做着女红。

15. “出师未捷身先死,长使英雄泪满襟〞是杜甫诗?

蜀相?

的尾联,请和?

虎丘题壁?

的尾联进展比拟,说说这两首诗的尾联所表现的思想感情及表现手法。

答案及解析:

.14.CE

15. ①陈诗以伍子胥自比,采用用典的表现手法,侧重写自己身负国难家仇,含蓄表达反清复明的大志。

杜诗那么更多对诸葛亮的敬仰,及对事业未竟的痛惜,和包括自己在内无数志士的爱国深情。

②陈诗“秋又深〞以景结情,使人想见瑟瑟秋风、森森寒气,诗人于时局困难之时,又觉前途迷茫。

③杜诗“泪满襟〞直抒胸臆,表达了古今英雄包括诗人自己壮志未酬的悲慨。

诗歌简析:

诗人以历史沧桑之感而生发现实感慨。

表达了诗人凄楚而哀怨的心情。

也寄寓了诗人深沉家国之思。

诗人由虎丘联想到吴王霸业,又从历史沧桑之感而产生发现实感慨。

历史与现实交感,激起心中层层波澜。

面对明亡之势难以挽回的现实,诗人的心情是凄楚而哀怨的。

虽然南方仍有抗清斗争,也有不少心怀故国之思的人,但像苏州城这样的繁华之地,已是月楼笛声的声色之境,怎不叫人感慨。

诗人以鼓腹吹箫、乞食吴门的伍子胥自比,寄寓了深沉的家国之思。

14. 试题分析:

此题主要考察对这首诗的分析和鉴赏。

C项本诗颔联“半楼月影千家笛,万里天涯一夜砧〞使用了夸大的修辞手法。

E项分析诗歌的形象特征注意从以下几方面入手,首先明确形象的属性,是“闺中女子〞还是“戍边战士〞是“落魄书生〞还是“漂泊江湖的游子〞等,然后分析人物的情绪是“壮志难酬〞还是“寂寞无聊〞等,还要分析人物的详细的行动、生活的环境等,一般为“在什么环境下的,做什么事情的内心充满什么情绪的什么形象。

如此题应是闺中女子思念征夫的形象。

15. 试题分析:

此题主要考察思想情感和手法分析。

属于比拟阅读,陈诗以伍子胥自比,采用用典的表现手法,侧重写自己身负国难家仇,含蓄表达反清复明的大志。

“秋又深〞以景结情。

杜诗那么更多对诸葛亮的敬仰,及对事业未竟的痛惜,和包括自己在内无数志士的爱国深情。

“泪满襟〞直抒胸臆。

点睛:

诗歌的表达技巧 1、修辞方法:

比喻、拟人、设问、反问、借代、对偶、夸大、衬托、用典、化用、互文、反复等。

2、表达方式:

记叙、议论、描写、抒情。

抒情:

可分为直接抒情,间接抒情〔借景抒情、托物言志;情景交融〕。

描写:

可分为动静结合、虚实结合、点面结合、明暗结合、正侧结合、粗笔勾勒、白描工笔;乐景写哀、哀景写乐等。

.阅读下面的这首诗,完成小题。

春晚书山家屋壁二首〔其二〕

唐•贯休

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒如家禽。

前村后垄桑柘深,东邻西舍无相侵。

蚕娘洗茧前溪渌,牧童吹笛和衣浴。

山翁留我宿又宿,笑指西坡瓜豆熟。

注:

蒲:

多年生草本植物,生池沼中,高近两米。

根茎长在泥里,可食。

叶长而尖,可编席、制扇。

鸂鶒〔xīchì〕:

一种像鸳鸯的水鸟。

柘〔zhè〕:

一种树。

14. 以下选项中,与诗歌内容不符的两项是〔 〕〔 〕

A. “东邻西舍无相侵〞一句,写出了农家生活祥和宁静,没有恃强凌弱、尔虞我诈、互相争夺等社会现象,寄托了诗人的理想和情趣。

B. “蚕娘洗茧前溪渌〞一句,通过描写“蚕娘〞在渌溪边漂洗蚕茧的场景,既写出了农家生活非常艰辛,也表现出“蚕娘〞的辛勤和丰收的喜悦。

C. 尾联写山翁“留我宿又宿〞“笑指〞,是神态、动作、心理的描写,表现其淳朴仁慈、殷勤好客的性格,并侧面衬托出“我〞流连忘返的心情。

D. 本诗末尾用一“熟〞字写“西坡瓜豆〞,描绘出一片丰收在望的景象,回应上文满塘黑压压的蒲与到处都是的桑柘,欣喜之情,溢于言表。

E. 晚春是山中繁忙的季节,然而诗人却只字不言农忙而着墨于写宁静,由宁静中见农忙。

景中有情,景外有人,在晚唐绮丽纤弱的诗风中,这诗给人以清新健美之感。

15. 本诗前三句描绘了怎样的景象?

有什么作用?

答案及解析:

14.BC

15. 景象:

前三句写池塘里蒲草森森,传来阵阵清香,水鸟悠闲嬉戏,如家禽一样,一点儿也不怕人,桑树和柘树到处都是,显得翠色葱茏,描绘了山村晚春风光秀美、物产丰富的景象。

作用:

渲染了山村静谧安恬的气氛;为下文描写和谐安宁的山村生活做了铺垫;寄托了作者对宁静美妙、民风淳朴的田园生活的喜欢与向往之情。

14. 试题分析:

此题考察鉴赏评价诗歌思想内容和艺术特色。

B项,“写出了农家生活非常艰辛〞与诗意不符。

C项,没有心理描写。

点明时令、地点。

〔2〕奠定某种基调。

〔3〕暗合〔照应〕题目,切入主题,营造某种气氛。

〔4〕渲染衬托。

〔5〕为下文做铺垫。

〔6〕衬托人物心情,等角度答复,一一对照看看哪一种最适宜,就可答出:

渲染了山村静谧安恬的气氛;为下文描写和谐安宁的山村生活做了铺垫;寄托了作者对宁静美妙、民风淳朴的田园生活的喜欢与向往之情。

点睛:

意境类试题常见提问方式有:

①请概括诗中描绘的景象(画面)。

②××(句、联、片、全篇)渲染了什么样的气氛?

③该诗是如何营造意境的?

意境类题答复那么要注意:

画面描绘题的答题形式一般为:

〔总+分〕式:

描绘了一幅(某时某地,视题而定) +意境特点(或孤寂冷清或恬静优美等的)的画面+描绘画面〔抓意象特点描绘〕。

或者:

描绘了一幅(某时某地,视题而定)+描绘画面+意境特点(或孤寂冷清或恬静优美等的)+画面。

(还可接着分析蕴含的思想感情)

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

猛虎行①

张籍

南山北山树冥冥,猛虎白日绕林行。

向晚一身当道食,山中麋鹿尽无声。

年年养子在深谷,雌雄上山不相逐。

谷中近窟有山村,长向村家取黄犊。

五陵年少不敢射,空来林下看行迹。

【注】①这首诗创作于中唐时代,正值安史之乱完毕不久后的藩镇割据时期。

地方政治不稳,官府与地方权力狼狈为奸,人民生活困苦。

14. 以下对这首诗的赏析,不恰当的两项是

A. 这是一首乐府体的寓言诗,全诗以写猛虎危害村民来影射当时的社会,比喻贴切,表达简洁。

B. 第二句借猛虎竟敢在光天化日之下绕村寻衅,喻指如猛虎般的恶权力凶恶残暴,胆大妄为。

C. 第四句写慑于猛虎的淫威,山中的麋鹿不敢有半点动静,喻指劳动人民战战兢兢地生活。

D. 第五、六句,写百姓为逃脱虎患,年年在深山中抚养孩子,孩子们怕招来老虎,不敢互相追逐。

E. 最后两句,作者借“不敢〞和“空〞这两个词直接写出了老虎的凶猛和“五陵年少〞的害怕。

15. 本诗“寄思遥远,不言胸中正意,自见无穷感慨〞,请简要分析本诗抒发了作者哪些情感?

答案及解析:

14.DE

15. ①表达了对百姓疾苦的同情。

面对恶权力的横行,百姓只能任人宰割而不敢对抗。

②对恶权力的批判。

恶权力到处横行,各霸一方,肆意攫取,给百姓造成了沉重的灾难。

③对“五陵年少〞的嘲讽。

“五陵年少〞不敢招惹那些恶权力,只是故作姿态,装模作样。

14. 试题分析:

此题考察对原诗内容的理解和分析才能。

E项,错在“直接写出〞。

作者借“不敢〞写“五陵年少〞的害怕,借“空〞写“五陵年少〞的故作姿态。

这些描写是对老虎的侧面描写。

D项,“年年〞两句不仅写了虎的习性,即猛虎在深谷中养子,而且它们上下相安,各霸一方,这样持续下去,虎患将未有穷时;也暗喻了恶权力与官府上下勾结,危害百姓。

15. 试题分析:

此题考察鉴赏诗歌情感的才能。

这是一首以乐府体写的寓言诗,外表上是写猛虎危害村民的情景,实际是写社会上某些恶权力的猖獗,启示人们认识现实。

诗的开头,点出猛虎所居,及其大胆妄为之状,比喻恶权力依仗权力,肆意横行。

接着,步步深化地刻画老虎的凶恶残暴、肆无忌惮之举。

“向晚一身当道食,山中麋鹿尽无声。

〞黄昏之际,猛虎孤身在大路上捕食生灵。

这富有启迪性的诗句,不禁使人们想到羽林军的“楼下劫客楼上醉〞,宦官们名买实夺的“宫市〞,方镇们的“政由己出〞,屠城杀人,以及贪官们的税外“赋敛〞羡余,这些不都是趁朝廷黯弱之际的“当道〞捕食吗?

慑于猛虎的淫威,山中的麋鹿不敢有半点动静,喻指当时社会上一片恐惧,仁慈的劳动人民只好战战兢兢、忍气吞声地生活。

“年年养子在深谷,雌雄上下不相逐〞,也是一种人世社会的借喻。

它深化提醒当时社会的恶权力有着非常深广的社会联络,皇亲国戚,豪门大族,利用封建宗族和裙带关系,结成盘根错节、根深蒂固的统治集团,官官相护,上下勾结,各霸一方,危害百姓。

猛虎施虐为害,受害最深的要算靠近虎穴的山村了:

“谷中近窟有山村,长向村家取黄犊。

〞“黄犊〞即小黄牛。

黄牛是农家的重要消费资料,“取犊〞而去,民何以堪!

这两句外表是说老虎把爪牙伸向了附近的山庄,把农家的小黄牛咬死、吃掉,实那么是写人中之“虎〞用“杀鸡取卵〞、“竭泽而渔〞的残酷手段虐害人民、弄得民不聊生的情形。

描写“猛虎〞之害,至此已淋漓尽致,最后笔触转向“射虎〞之人:

“五陵年少不敢射,空来林下看行迹。

〞五陵是长安西北的地名,因汉代的五个皇帝的陵墓于此而得名。

五陵年少,一般指豪侠少年。

这两句,字面是说,这些猛虎作恶多端,就连那些号称擅长骑射、以豪侠自命的人也不敢惹,只是来到林下看看它们的行迹。

实际上是挖苦朝廷姑息养奸,为掩人耳目,虚张声势,故作姿态。

“空来看行迹〞,含有辛辣的嘲讽。

.阅读下面这首宋诗,完成以下小题。

元日田家①

薛逢

南村晴雪北村梅,树里茅檐晓尽开。

蛮榼②出门儿妇去,乌龙③迎路女郎来。

相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催。

长笑士林④因宦别,一官轻是十年回。

【注】①本诗作于作者贬官四川之时。

②蛮榼:

酒器。

③晋朝时,民俗以“龙〞字为家犬命名。

后世以乌龙泛指犬。

④士林:

此处指读书人。

14. 以下选项中对这首诗歌分析不正确的两项是〔 〕

A. 本诗首联描写了南村和北村不同的风景。

在元日这天,家家户户很早就翻开了家门。

B. 诗歌前三联写出当地淳朴的民风。

元日百姓的生活热闹却又不失田园生活特有的宁静。

C. “但〞字写元日这一天百姓相逢之后只彼此祝福安康长寿,也暗含了诗人对自己的告诫。

D. “元日〞即今天的元旦,是“新正〞第一天,别名有元朔、元正、正旦、端日等等。

E. “暮景〞一词含义丰富,既指一日之“暮〞,也指一年之“暮〞,亦可指一生之“暮〞。

15. 本诗表达了作者哪些情感?

请简要分析。

答案及解析:

14.AD

15. ①过节的愉悦之情:

“但祝〞“那愁〞表现出元日这天诗人、百姓欢度佳节的景象。

②对宦游生活的厌倦之情:

“长笑士林因宦别〞,读书人为了做官,不得不去乡别亲,多么的可笑。

③对回乡的渴望之情:

“一官轻是十年回〞,外出做官,至少十年才能回到家乡,可见回乡之情是多么的迫切。

④对田园生活的羡慕之情:

“树里茅檐〞“蛮榼出门〞“乌龙迎路〞“但祝〞“那愁〞表现当地民风淳朴,流露出作者的羡慕之情。

14. 试题分析:

题干要求选出“对这首诗歌分析不正确的两项〞,这属于综合考察题,考察学生对诗句内容、技巧以及情感的把握。

A项,“南村晴雪北村梅〞互文见义,所以“不同的风景〞错误。

B项,从个人的角度看,百姓的生活是热闹的;从整个村子的角度看,是安宁祥和的。

C项,“但祝〞,在这一天人们见面都只互相祝福,所有的烦恼都不要提,作者刻意用一“但〞字,也是为了告诫自己,不要再去想被贬的事情。

D项,“元日〞指农历正月初一。

“元旦〞一词古今异义,如今的元旦指公历的一月一日,古时的元旦指农历的正月初一〔汉武帝始,清末止。

〕。

“新正〞指农历新年正月。

E项,“暮景〞既写出了百姓欢度佳节、举杯互饮间完全不在乎天色渐晚,也表现作者并未将岁月流逝、年华老去放在心上。

此题考察考生综合鉴赏诗歌的才能以及民俗文化常识。

。

15. 试题分析:

题干问的是“本诗表达了作者哪些情感?

请简要分析〞,是考察诗歌表达的情感。

本诗写于作者被贬四川之时,但全诗并未有愁怨之情。

首联写南村北村雪后初晴、红梅映雪的美景。

清晨,家家户户翻开家门欢度元日,一派祥和之景。

颔联写少男少女携带了美酒去串门,狗儿欢快地迎接客人的到来。

颈联写人们相遇之后只互相问好,祝愿长寿,酒桌上人们互相举杯,丝毫不觉岁月流逝、老年将至。

尾联写作者在感受了农家淳朴的民风、欢乐的节日之后,流露出对宦游生活的厌倦,继而表达了对回家的渴望。

点睛:

对于诗歌情感题,一般的考察方向有二,一是考察情感的表达方式,二是考察情感的内容。

一般答题的时候,尽量两者都涉及。

对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或衬托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。

故考生在答题的时候,应先借助题干明确考察的是哪个方面的内容,有无暗示。

此题中,从注释来看,?

元日田家?

作于贬官四川之时,而诗人薛逢笔下写的却是农村新年,纯朴、安宁、和睦,充满了田园生活的宁静美。

诗的最后两句,作者薛逢以比照手法,描绘文士的仕宦生活宛如萍踪飞蓬,可叹又可笑,倒不如回乡,无官一身轻。

.阅读下面这首唐诗,完成后面各题。

院中晚晴怀西郭茅舍①

杜甫

幕府秋风日夜清,澹云疏雨过高城。

叶心朱实看时落,阶面青苔先自生。

复有楼台衔暮景,不劳钟鼓报新晴。

浣花溪里花饶笑,肯信②吾兼吏隐③名。

【注】①本诗写于广德二年〔764年〕。

严武在担任剑南节度使时,保举杜甫为节度使参谋,在幕府当值。

②肯信:

肯否相信。

③吏隐:

郑钦吏隐于蚁陂之阳,杨德周曰:

“晋山涛,吏非吏,隐非隐。

公在幕府为吏,归草堂为隐,兼有其名也。

〞〔?

汝南先贤传?

〕

14. 下面对这首诗的理解和鉴赏,不正确的两项是〔 〕

A. 首联紧扣住诗题“院中晚晴〞,写锦官城内秋雨初霁,幕府院中风清气爽,渲染了清新自然而又雅静的气氛。

B. 颔联写院内晴后的景象,秋风吹,朱实落,青苔在疏落的秋雨过后更加青绿。

看似纯为写景,实那么借景抒情。

C. 颈联为远眺之景,楼台地势高耸而暮色渐起,响亮的钟鼓之声从远处传来。

采用了动静结合和远近结合的艺术手法。

D. “复有楼台衔暮景〞中的“衔〞字,准确地描摹出暮景初上、夜色并未全部覆盖山城时的情景,其妙处令人赞叹。

E. 尾联写因见楼台而思草堂,在暮色苍茫中倚门想象,用古人“吏隐〞典故抒发情感,表达了清新含蓄的诗风。

15. 古人评价“此诗举束缚蹉跎,无可奈何意,一痕不露,只轻轻结语云:

‘浣花溪里花饶笑,肯信吾兼吏隐名’〞。

请结合尾联含义简要分析作者的心境。

答案及解析:

.14.CE

15. 〔1〕尾联意为浣花溪畔的菊花一直在笑我劳碌无功,她肯否相信我在幕府为吏、回草堂为隐而兼有其名呢?

〔2〕尾联表现了作者无可奈何的心境。

他在幕府的秋风中怀想浣花溪畔的草堂,寄人篱下而碌碌无为,想回到草堂又迫于生活的压力,对当前处境非常无奈和矛盾。

14. 试题分析:

题干要求选出“下面对这首诗的理解和鉴赏,不正确的两项〞,这属于综合考察题,考察学生对诗句内容、技巧以及情感的把握。

C项,“远近结合〞不明显。

“复有楼台衔暮景,不劳钟鼓报新晴〞,“楼台街暮〞之景是远眺之景,“钟鼓〞之声是诗人耳闻之声,诗句中近景不明显,或者说根本就没有提到近景,故“远近结合〞之说过于牵强,颈联应是采取动静结合和视听结合的手法,前一句是静景,是视觉,后一句是动景,是听觉。

E项,“清新含蓄〞不当,应为“沉郁顿挫〞。

这与杜甫一贯的诗风是一致的。

15. 试题分析:

题干要求学生“结合尾联含义简要分析作者的心境〞,这是考察诗歌的情感。

首先理解古人的评价,“此诗举束缚蹉跎,无可奈何意,一痕不露〞,这句话是是说这首诗中隐含了无可奈何之意,但是一点痕迹都没有露出来,只由尾联暗含了这种意思。

“浣花溪里花饶笑,肯信吾兼吏隐名〞,“绕笑〞意为“多笑〞,前一句写浣花溪边的菊花一直在笑我劳碌无功,后一句使用典故,考生要结合注释分析用典的意思,从注释可知诗人当时过着寄人篱下的生活,尾联说明诗人想回到草堂隐居,但限于别人的照顾,心情无奈甚至矛盾。

点睛:

对于诗歌情感题,一般的考察方向有二,一是考察情感的表达方式,二是考察情感的内容。

一般答题的时候,尽量两者都涉及。

对于情感的把握,可以从题材入手,同一类题材往往都表达这类似的情感;可以从抒情议论的句子入手,这些句子是直接表达思想感情的地方;可以从作者和创作背景入手,做到知人论世;可以从题目入手,题目往往交代了诗歌的主要内容,创作的缘由和主要表现的思想感情;可以从景物形象入手,景物形象衬托或衬托诗人的情感或借景抒情;可以从用典入手,典故是将历史和现实对照,含蓄的表达自己的观点、态度和情感。

故考生在答题的时候,应先借助题干明确考察的是哪个方面的内容,有无暗示。

比方此题中,解答此题,考生要用好注释,如“严武在担任剑南节度使时,保举杜甫为节度使参谋,在幕府当值〞,这交代了当时杜甫的处境——寄人篱下,然后分析诗歌标题,“院中晚晴怀西郭茅舍〞,一个“怀〞字透露出作者的心声——想回草堂,最后分析尾联即可。

.阅读下面这首唐诗,完成后面各题。

始闻秋风①

〔唐〕 刘禹锡

昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。

五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。

马思边草拳毛②动,雕③眄④青云睡眼开。

天地肃清堪四望,为君扶病上高台。

注释:

①本诗写于诗人的晚年。

②拳毛:

蜷曲的马毛。

③雕:

猛禽。

④眄(miǎn):

斜视

14. 以下对本诗的理解,不正确的两项是〔 〕

A. 首联中的“我〞可理解为有情的秋风,当她重返人间,就去寻找一年未见的“君〞,也就是诗人,形象塑造可谓别出心裁。

B.“看黄菊〞“听玄蝉〞,诗人用秋日特有的风物点出了秋风去而复还的时令,也借助黄菊和玄蝉表露了自己高洁自守的情怀。

C. 颔联诗人从自己的角度来写,五更听到风声醒来,对镜感慨自己容貌之变化,和首联相接,仿佛是在畅叙别情。

D. 颈联中,“雕〞感受到秋风,睁开睡眼“眄青云〞,诗人通过写“雕〞畏惧秋风,侧面表现了秋风的神奇力量。

E. 尾联中的“君〞指秋风,而“扶病〞二字那么解释了“一年颜状镜中来〞的原因,全诗脉络明晰,构造严谨。

15. 有人评价此诗情感跌宕起伏,请结合全诗简要分析。

答案及解析:

14.BD

15. ①首联表露出诗人的欣喜之情。

作者把秋风拟人化,通过秋风深情回忆去年与诗人作别,今又回到诗人身边,营造了一个奇妙又情韵浓郁的意境,表达了诗人对秋风去而复还的欣喜之情。

②颔联诗人感慨衰老。

诗人听闻秋风又来,醒来之后,却在镜中看到自己容颜衰老,有秋风照旧人已老的惆怅。

③后两联诗人却精神顿作。

以“马思边草〞“雕眄青云〞比兴,引出诗人迎着秋风上高台,表现了诗人老而弥坚、倔强进取的精神品格。

14. 试题分析:

B项“借助玄蝉表露了自己高洁自守的情怀〞理解有误,诗人并无此意。

D项,“雕畏惧秋风〞错误,颈联是为了表现秋风能使马和雕长精神,赋予万物以活力,并无畏惧秋风之意。

15. 试题分析:

注意结合诗中的重点词语“与君别〞“我却回〞“颜状〞“拳毛动〞“睡眼开〞试题分析:

的变化过程。

点睛:

诗歌的情感分析的题目一直是考试的重点,但是考核的难度并不是太大,存在的问题主要是不知道答题的打破口,答题时要注意结合诗中标题、注释和诗中表情达意的重点句子作答,重点是在自己的答案要包含诗歌中的重点词语,这样就能和给的答案无限接近,还要注意诗歌的抒情方式,根据抒情方式分析情感。

答题时情感都要求结合诗句分析,不要只答出情感而放弃诗句。

此题和足以结合诗句中的词语分析情感,如根据“上高台〞分析“老而弥坚〞的精神状态。

.阅读下面诗歌,完成后面各题。

堂成①

杜甫

背郭堂成荫白茅,缘江路熟俯青郊。

桤林②碍日吟风叶,笼竹和烟滴露梢。

暂止飞乌将数子,频来语燕定新巢。

旁人错比扬雄宅,懒惰无心作?

解嘲?

③。

【注】①杜甫于唐肃宗乾元二年〔759〕年底来到成都,第二年春末,草堂落成。

此诗便是那时所作。

②桤林:

桤木是一种落叶乔木。

③扬雄宅、?

解嘲?

:

扬雄,西汉文学家、学者,蜀郡成都人。

扬雄宅又名草玄堂。

扬雄埋头撰写?

太玄?

,有人嘲笑扬雄只知写?

太玄?

,但没有任何禄位。

扬雄写?

解嘲?

剖白心迹。

14. 以下对本诗的理解和分析,不正确的两项是〔 〕

A. 诗的前两句,写出了草堂环境背景:

背向城郭,邻近江水,坐落在沿江大路的高地上。

B. 三、四两句写草堂自身风光,桤林茂密,风吹树叶,露水滴树梢。

活力勃勃,意境开阔。

C. 乌飞燕语,景语皆情语,诗人以他自己的心情,来体会禽鸟的动态,似乎禽鸟也与诗人同感。

D. 作者将自己草堂与扬雄宅比拟,认为自己避乱于此,心态与扬雄不同,无意写?

解嘲?

。

E. 全诗从草堂营成说起,最后仍然回到草堂完毕。

“堂〞“宅〞照应,关合之妙,不见痕迹。

15. 全诗表达了作者哪些思想感情?

请简要分析。

答案及解析:

.14.BD

15. ①新居初定,景物怡人,心情宁静喜悦。

②“暂止飞乌〞的“暂〞写出草堂是歇息之地,而不是终老之乡。

流露作者彷徨忧伤之感。

14. 试题分析:

题干要求选出“以下对本诗的理解和分析,不正确的两项〞,这属于综合考察题,考察学生对诗句内容、技巧以及情感的把握。

B项,“三、四两句……意境开阔〞错误,从诗句来看,“桤林碍日吟风叶,笼竹和烟滴露梢〞,草堂修在桤林深处,桤林茂密透不进强烈的阳光,仿佛漠漠轻烟覆盖着,连风吹叶子,露水滴树梢都能听到。

此处写到“吟风叶〞“滴露梢〞,这是以动衬静,故此处的意境不是“开阔〞,而是“幽静〞。

D项,“作者将自己草堂与扬雄宅比拟〞错误,从诗中来看,“旁人错比扬雄宅,懒惰无心作?

解嘲?

〞,“旁人错比〞可见不是作者自己比拟,而是“旁人〞。

15. 试题分析:

题干问的是“全诗表达了作者哪些思想感情〞,这是考察诗歌的情感。

首先要抓住诗歌中的景物,然后抓诗歌中直接表达情感的词语。

开头两句,从环境背景勾勒出草堂的方位。

中间四句写草堂本身之景,通过自然风光的描写,把诗人历尽战乱之后新居初定时的生活和心情,细致而生动地表现了出来。

如“桤林碍日〞、“笼竹和烟〞,写出草堂的清幽。

它隐在丛林修篁深处,透不进强烈的阳光,好似有一层漠漠轻烟覆盖着。

“吟风叶〞,“滴露梢〞,是“叶吟风〞,“梢滴露〞,说“吟〞,说“滴〞,那么声响极微。

连这微细的声响都能发觉出,可见诗人生活的宁静;他领略、欣赏这草堂景物,心情和草堂景物完全交融在一起。

因此,在他的眼里,乌飞燕语,各有深情。

“暂止飞乌将数子,频来乳燕定新巢〞,诗人以他自己的欢欣,来体会禽鸟的动态的。

在这之前,他像那“绕树三匝,无枝可栖〞的乌鹊一样,带着孩子们奔波于关陇之间,后来才飘流到这里。

草堂营成,不但一家人有了个安身之处,连禽鸟也都各得其所。

翔集的飞乌,营巢的燕子,也与诗人一同喜悦。

但杜甫为了避乱才来到成都,