高考生物二轮复习专题二十免疫系统与免疫功能试题1.docx

《高考生物二轮复习专题二十免疫系统与免疫功能试题1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考生物二轮复习专题二十免疫系统与免疫功能试题1.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考生物二轮复习专题二十免疫系统与免疫功能试题1

专题二十免疫系统与免疫功能

考纲要求

1.人体对抗病原体的第一道防线[必考(a)、加试(a)]。

2.人体对抗病原体的第二道防线[必考(a)、加试(a)]。

3.特异性免疫[必考(b)、加试(b)]。

4.非特异性免疫与特异性免疫的区别[必考(a)、加试(a)]。

5.免疫接种的应用[加试(a)]。

6.免疫系统的异常反应[必考(a)、加试(a)]。

7.HIV对人体免疫系统的影响[必考(a)、加试(a)]。

8.艾滋病的传播途径及其防御措施[必考(a)、加试(a)]。

考点一 非特异性防卫和免疫接种

1.非特异性防卫——人体对抗病原体的第一、第二道防线

(1)第一道防线:

人体对抗病原体的第一道防线是体表屏障,包括身体表面的物理屏障和化学防御。

(2)第二道防线:

人体对抗病原体的第二道防线是内环境中白细胞的吞噬作用及血浆蛋白破坏病原体。

2.特异性反应的基础——第三道防线

第三道防线是特异性免疫应答,包括细胞免疫(主要由效应细胞毒性T细胞参战)和体液免疫(主要由抗体参战)。

3.特异性免疫

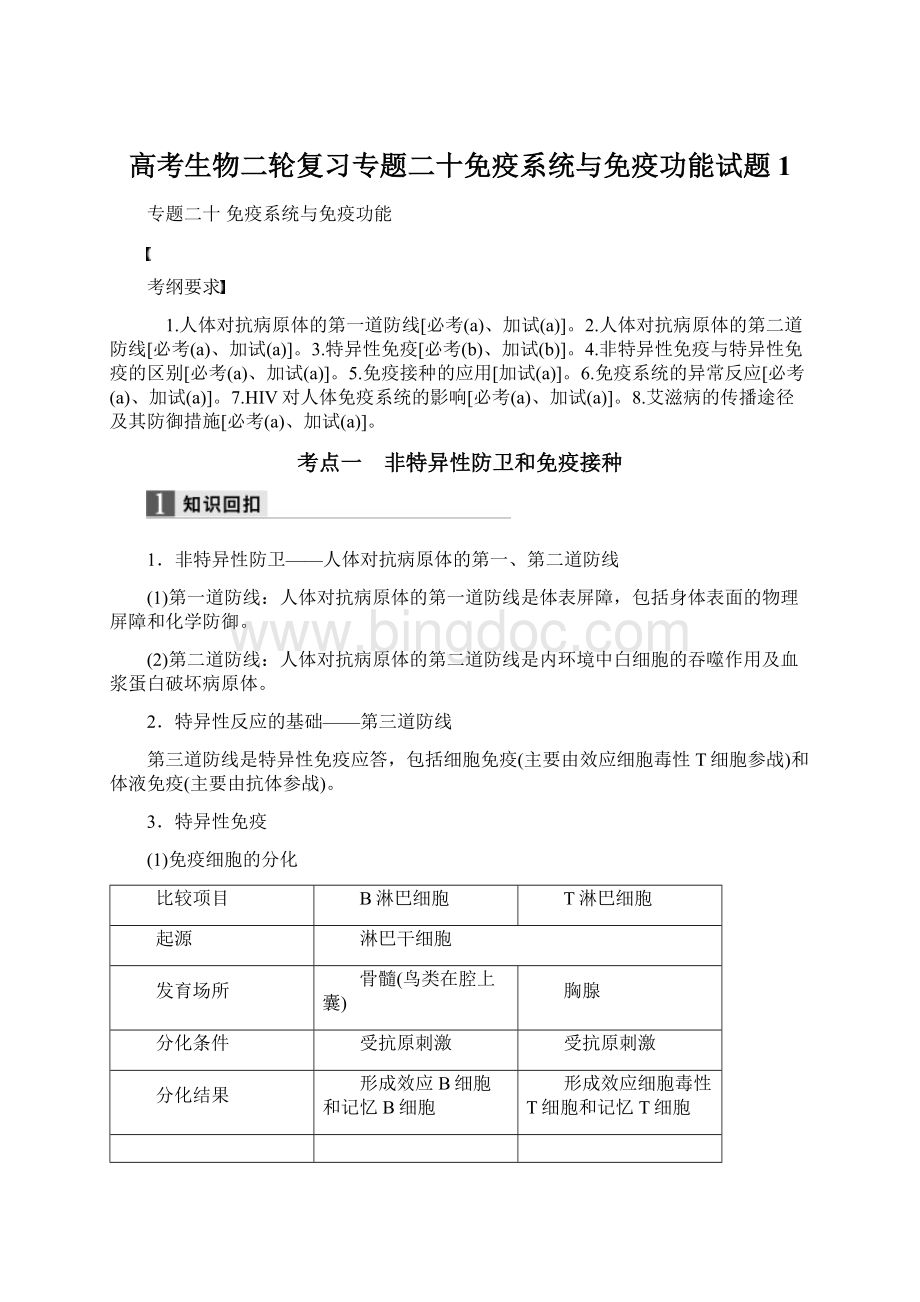

(1)免疫细胞的分化

比较项目

B淋巴细胞

T淋巴细胞

起源

淋巴干细胞

发育场所

骨髓(鸟类在腔上囊)

胸腺

分化条件

受抗原刺激

受抗原刺激

分化结果

形成效应B细胞和记忆B细胞

形成效应细胞毒性T细胞和记忆T细胞

(2)抗原与抗体

①抗原:

可引起机体产生特异性免疫应答的物质,既可以是外来异物,也可以是体内衰老、病变的组织细胞。

化学成分为蛋白质、大分子多糖、黏多糖等。

抗原都具有分子标志。

人体细胞膜上的分子标志是主要组织相容性复合体(MHC),它的本质是糖蛋白,不同的人具有不同的MHC。

②抗体:

由效应B细胞产生的球蛋白。

4.免疫接种(加试)

(1)概念:

是以诱发机体免疫应答为目的,预防某种传染性疾病的方法。

(2)免疫方式:

有主动免疫和被动免疫。

(3)疫苗种类:

①灭活的微生物;②分离的微生物成分或其产物;③减毒的微生物。

(4)预防接种时常采取两次或多次接种,使机体产生更多的效应细胞和记忆细胞来增强效果,使免疫持续时间延长甚至终生保持免疫力。

5.免疫接种的应用(加试)

(1)免疫预防:

患病前的预防,即把疫苗接种到人体内,使人产生对传染病的抵抗能力,增强了人的免疫力。

(2)免疫治疗:

患病后的治疗,即在人体患病条件下,通过输入抗体、胸腺激素、白细胞介素2等调整人的免疫功能,使机体抵抗疾病的能力增强,达到治疗疾病的目的。

[思考诊断]

1.淋巴细胞包括B淋巴细胞、T淋巴细胞和巨噬细胞( × )

提示 巨噬细胞不属于淋巴细胞,属于免疫细胞。

2.血液和淋巴液中都含有T淋巴细胞和B淋巴细胞( √ )

3.B淋巴细胞和T淋巴细胞的起源和发育场所均相同( × )

提示 B淋巴细胞和T淋巴细胞都起源于造血干细胞,T淋巴细胞是在胸腺中发育成熟的,B淋巴细胞是在骨髓中发育成熟的。

4.非特异性免疫因为是先天性的,所以要比特异性免疫的作用更重要和强大( × )

提示 特异性免疫是第三道防线,更重要和强大。

5.巨噬细胞在非特异性免疫和特异性免疫中均发挥作用( √ )

6.所有的抗原均来自体外( × )

提示 抗原不一定来自体外,如体内衰老、癌变的细胞也能作为抗原。

7.由于预防接种的疫苗往往是灭活的病毒,所以不会引起疾病的发生但可以充当抗原引起机体的免疫反应( √ )

1.构成人体免疫系统的三道防线

防线

结构

场所

特点

第一道防线

皮肤、黏膜、油脂腺、唾液、胃液等

体外、体表

非特异性,对所有病原体起作用

特异性,对某一特定病原体(异物)起作用

第二道防线

白细胞、血浆蛋白、中性粒细胞、巨噬细胞等

体内(内环境中)

第三道防线

T淋巴细胞、B淋巴细胞等免疫细胞,抗体等免疫物质

体内(内环境中)

2.非特异性免疫与特异性免疫

项目

种类

非特异性免疫

特异性免疫

区别

来源

遗传而来,人人都有的先天性免疫

出生后与病原体斗争过程中形成的后天性免疫

对象

所有病原体

某一特定的病原体(或异物)

特点

无特异性,作用弱,时间短

有特异性,作用强,时间长

基础

第一道防线(体表屏障),第二道防线(某些白细胞和血浆蛋白)

第三道防线(主要是淋巴细胞)

联系

①特异性免疫是在非特异性免疫的基础上形成的

②特异性免疫的形成过程又反过来增强了机体的非特异性免疫

3.有关细胞的来源和功能的分析

(1)淋巴细胞的来源和功能

(2)免疫细胞的来源和功能

来源

功能

中性粒细胞

造血干细胞

吞噬作用

巨噬细胞

造血干细胞

吞噬作用,处理、呈递抗原

辅助性T细胞

淋巴干细胞(胸腺中发育)

分泌多种蛋白质,促进淋巴细胞的增殖和分化

细胞毒性T细胞

淋巴干细胞(胸腺中发育)

分化为效应细胞毒性T细胞和记忆细胞毒性T细胞

效应细胞毒性T细胞

细胞毒性T细胞或记忆细胞毒性T细胞

识别并消灭已被感染的体细胞或癌细胞

记忆细胞毒性T细胞

细胞毒性T细胞或记忆细胞毒性T细胞

识别抗原,在二次免疫中快速地分化为效应细胞毒性T细胞

B淋巴细胞

淋巴干细胞(骨髓中发育)

识别抗原,分化为效应B细胞和记忆B细胞

效应B细胞(浆细胞)

B淋巴细胞或记忆B细胞

分泌抗体

记忆B细胞

B淋巴细胞或记忆B细胞

识别抗原,在二次免疫中快速地分化为效应B细胞

题型一 非特异性免疫

1.(2015·宁波期末)下列有关免疫细胞和免疫功能的叙述,错误的是( )

A.人体所有细胞的细胞膜上都有MHC分子标志

B.效应B细胞需先识别抗原再分泌特异性抗体

C.细胞免疫直接对抗被病原体感染的细胞、癌细胞和移植器官的异体细胞

D.记忆B细胞群,一旦遇到同一类型抗原便快速增殖分化,分泌抗体

答案 B

解析 人体所有细胞的细胞膜上都有一种叫做组织相容性复合体(MHC)的分子标志,A正确;效应B细胞不能识别抗原,B错误;细胞免疫直接对抗被病原体感染的细胞、癌细胞和移植器官的异体细胞,C正确;记忆B细胞群,一旦遇到同一类型抗原便快速增殖分化形成效应B细胞,效应B细胞分泌产生抗体,D正确。

2.人体免疫过程中存在许多细胞识别的现象。

下列组合中,错误的是( )

A.成熟的B淋巴细胞——内环境中细菌

B.成熟的细胞毒性T细胞——内环境中病毒

C.成熟的辅助性T细胞——形成抗原—MHC复合体的巨噬细胞

D.效应细胞毒性T细胞——异体移植细胞

答案 B

解析 成熟的B淋巴细胞能直接识别内环境中细菌,A正确;内环境中病毒需要巨噬细胞吞噬呈递才能被成熟的细胞毒性T细胞识别,B错误;成熟的辅助性T细胞能识别形成抗原—MHC复合体的巨噬细胞,C正确;效应细胞毒性T细胞能识别异体移植细胞并进行细胞免疫,D正确。

题型二 免疫接种的应用(加试)

主动免疫与被动免疫

项目

主动免疫

被动免疫

概念

利用二次免疫的特点,用疫苗引起机体的初次免疫应答,而使机体在真正被病原体侵入时,启动二次免疫过程,将病原体遏制于萌芽阶段。

可以通过两次或多次接种疫苗的方法使机体产生更多的记忆细胞和效应细胞

通过接种针l对某病原体的抗体(抗血清,即含抗体血清)而获得免疫力

特点

产生抗体较慢,所以要提前注射疫苗,但维持时间较长

与主动免疫相比,效应快,一经输入立即可获得免疫力,但维持时间短

3.(2015·金华十校联考)被狗重度咬伤的受伤者要进行联合免疫,即多次注射狂犬病疫苗与抗狂犬病抗体,以利于早期保护。

下列有关叙述正确的是( )

A.注射人用狂犬病疫苗产生的免疫方式属于被动免疫

B.多次注射狂犬病疫苗可使记忆B细胞分泌更多的抗体

C.伤者的成熟B淋巴细胞在咬伤前已经具备相应受体

D.每个抗狂犬病抗体分子可同时结合两个不同抗原

答案 C

解析 注射人用狂犬病疫苗产生免疫的方式属于主动免疫,A错误;多次注射狂犬病疫苗可使B细胞形成较多的记忆B细胞,抗体是由效应B细胞产生的,B错误;伤者的成熟B淋巴细胞膜上在咬伤前已经具备相应受体,因此在狂犬病病毒进入后能够识别,C正确;每个抗狂犬病抗体分子可同时结合两个相同抗原,D错误。

4.(2015·浙江名校联考)某科研机构研发的重组幽门螺杆菌疫苗,对该菌引发的胃炎等疾病具有较好的预防效果。

实验证明,一定时间内间隔口服该疫苗3次较1次或2次效果好,其主要原因是( )

A.能多次强化刺激效应B细胞产生大量的抗体

B.抗原的积累促进辅助性T细胞释放大量白细胞介素2

C.记忆细胞数量增多导致应答效果显著增强

D.能增强体内巨噬细胞对抗原的免疫记忆

答案 C

解析 机体进行特异性免疫时可产生记忆细胞,记忆细胞可以在抗原消失后很长一段时间内保持对这种抗原的记忆能力,当再接触这种抗原时,记忆B细胞能迅速增殖分化成效应B细胞,快速产生大量的抗体,人类以此为原理发明了疫苗,使用后能使记忆细胞数量增多,免疫应答加强,而效应B细胞、抗体、白细胞介素2存在时间短,巨噬细胞无记忆功能,不能起到较好的预防作用,故C正确,A、B、D三项错误。

考点二 特异性免疫和免疫系统的功能异常

1.特异性免疫

(1)淋巴细胞对入侵者的识别

①每个人特有的身份标签:

主要组织相容性复合体(MHC)。

②病原体侵入人体内发生感染时,巨噬细胞便会将其吞噬。

③病原体被消化,其上的抗原分子被降解成肽。

④被降解的抗原与巨噬细胞的MHC蛋白结合,形成抗原—MHC复合体。

⑤巨噬细胞细胞膜上的抗原—MHC复合体与淋巴细胞上相应的受体结合,促使淋巴细胞分裂,启动免疫应答。

(2)细胞免疫的过程

(3)体液免疫的过程

(4)二次免疫及其特点

①二次免疫的特点:

从上图中可以看出,二次免疫与初次免疫相比,产生抗体又快又多,从而使患病程度大大降低。

②二次免疫的基础:

在初次免疫过程中产生的记忆细胞,当接受相同的抗原刺激时,会迅速地增殖、分化成效应B细胞,从而更快更多地产生抗体。

2.免疫功能异常

(1)过敏反应

由致敏原引起的强烈的免疫应答,可分为速发型与迟发型。

(2)免疫系统功能的减退分为先天性免疫缺乏病和后天获得的免疫缺乏病(如艾滋病)。

(3)艾滋病

①名称:

AIDS(获得性免疫缺陷综合征)。

②病原体:

HIV。

③传播媒介:

体液。

④传播途径:

性接触、血液传播、母婴传播。

⑤HIV:

是一种逆转录病毒,识别并结合辅助性T淋巴细胞表面的受体进入细胞。

[思考诊断]

1.如果抗原隐藏到靶细胞中,则先通过细胞免疫使靶细胞裂解,然后再通过体液免疫将释放出来的抗原消灭( √ )

2.如果人体不能产生T淋巴细胞,则会丧失大部分体液免疫功能和全部的细胞免疫功能( √ )

3.对同种抗原的二次免疫主要通过初次免疫存留的抗体发挥作用( × )

提示 对同种抗原的二次免疫主要通过初次免疫存留的记忆细胞发挥作用。

4.多次注射某种疫苗的主要目的是增加效应细胞毒性T细胞或效应B细胞的数量( × )

提示 多次注射某种相同疫苗的主要目的是增加记忆细胞毒性T细胞和记忆B细胞的数量。

5.初次免疫过程中效应B细胞或效应细胞毒性T细胞只有一个来源,但二次免疫过程中有多个来源( √ )

1.淋巴细胞对入侵者的识别

识别标签

自身细胞

抗原

同一人体细胞膜表面都有相同的主要组织相容性复合体(MHC)这一分子标签

每种抗原都具有不同于MHC且抗原特有的“非己”标志,有些病原体的这些“非己”标志须经巨噬细胞处理后,以抗原—MHC复合体的形式呈现

识别过程

结构基础

每种淋巴细胞表面都只有一种特定的抗原受体,不同淋巴细胞表面有不同的受体,人体内有受体不同的多种淋巴细胞

识别

抗原只与适合的受体结合,被特定的淋巴细胞识别

结果

淋巴细胞增殖分化形成记忆细胞群和效应细胞群,通过特定的方式发挥作用

2.体液免疫和细胞免疫的比较

项目

体液免疫

细胞免疫

区别

作用

对象

病原体、毒素

被病原体感染的细胞、癌细胞、移植器官的异体细胞

作用

方式

①效应B细胞产生的抗体与相应的抗原特异性结合

②辅助性T细胞释放的白细胞介素2,促进免疫作用

①效应细胞毒性T细胞与靶细胞密切结合

②辅助性T细胞产生多种蛋白质,促进细胞毒性T细胞分裂、分化

联系

①在病毒感染中,往往先通过体液免疫阻止病原体通过血液循环而散布;再通过细胞免疫予以彻底消灭;②细胞免疫作用使靶细胞裂解、死亡、抗原暴露,与抗体结合而被消灭;③二者相互配合,共同发挥免疫效应

3.抗原和抗体的易混分析

(1)成分:

抗原并非都是蛋白质,但抗体都是蛋白质。

(2)来源:

抗原并非都是外来物质(异物性),体内衰老、癌变的细胞也是抗原;抗体是人体受抗原刺激后产生的,但也可通过免疫治疗输入。

(3)分布:

抗体除分布于血清、组织液等内环境中,外分泌液(如乳汁)中也有分布。

题型一 特异性免疫

1.(2015·金华九校联考)在人体特异性免疫反应中,体液免疫与细胞免疫的关系是( )

A.只有细胞免疫才需要T淋巴细胞的参与

B.体液免疫和细胞免疫分别组成人体防止病原体入侵的第二道和第三道防线

C.侵入人体的病原体由体液免疫发挥作用清除,癌细胞由细胞免疫发挥作用清除

D.艾滋病病毒能破坏人体的细胞免疫,也能破坏人体的体液免疫

答案 D

解析 体液免疫也需要T淋巴细胞的参与,A项错误;体液免疫和细胞免疫都是人体防止病原体入侵的第三道防线,B项错误;侵入人体的病原体由体液免疫和细胞免疫共同发挥作用清除,癌细胞由细胞免疫发挥作用清除,C项错误;艾滋病病毒主要攻击辅助性T淋巴细胞,能破坏人体的细胞免疫,也能破坏人体的体液免疫,D项正确。

2.如图是人体特异性免疫的过程示意图(序号表示过程,字母表示细胞),请回答:

(1)图中细胞B和细胞C都起源于骨髓中[A]____________,但这两类细胞成熟的部位不同,其中细胞B是在________中发育成熟的。

(2)E和F都是________细胞,发生③过程后,分别分裂分化产生[D]________________和[G]________。

(3)细胞免疫与体液免疫的主要区别是:

细胞免疫中,机体活化的细胞D可以识别嵌有________________________________________________________________________

的细胞(已被感染的体细胞或癌细胞)并消灭它。

而体液免疫中,抗体免疫的主要目标是________________________________________________________________________。

(4)细胞C的增殖分化不仅需要抗原的刺激,还需要________________细胞分泌的白细胞介素2等的刺激。

答案

(1)淋巴干细胞 胸腺

(2)记忆 效应细胞毒性T细胞(或活化细胞毒性T淋巴细胞) 效应B细胞(或浆细胞)

(3)抗原—MHC复合体 细胞外的病原体和毒素

(4)活化的辅助性T

解析

(1)由图示分析知:

B为T淋巴细胞,C为B淋巴细胞,两者均起源于骨髓中的淋巴干细胞。

一部分淋巴干细胞在胸腺中发育形成T淋巴细胞。

(2)图中E和F均为记忆细胞。

(3)在细胞免疫中,活化的细胞毒性T淋巴细胞识别嵌有抗原—MHC复合体的细胞并消灭。

而体液免疫中抗体主要是对抗细胞外的病原体和毒素。

(4)体液免疫过程中,B淋巴细胞的增殖分化不仅需要抗原刺激,还需要活化的辅助性T细胞分泌的白细胞介素2等的刺激。

方法技巧

体液免疫和细胞免疫种类的识别技巧——“三看法”

题型二 免疫系统的异常反应

3.重症肌无力是一种自身免疫性疾病,患者体内的自身抗体破坏了神经-肌肉突触后膜的受体蛋白。

正确的治疗措施是( )

A.注射激素抑制抗体产生

B.注射化学递质提高传递效率

C.注射受体蛋白增加受体数量

D.注射白细胞介素2增强免疫能力

答案 A

解析 自身免疫病产生的原因是机体错误地将自身正常组织作为免疫对象,故要想治疗该病,宜削弱免疫能力。

4.(2016·温州一模)一些人对某种物质,如花粉、灰尘、化妆品等产生强烈的免疫应答,这种现象属于( )

A.过敏反应

B.非特异性免疫

C.先天性免疫缺陷

D.后天获得性免疫缺陷

答案 A

解析 一些人对某种物质,如花粉、灰尘、化妆品等产生强烈的免疫应答,是免疫功能异常,属于过敏反应,A正确;过敏反应属于特异性免疫,B错误;过敏反应不属于先天性免疫缺陷,C错误;过敏反应不属于后天获得性免疫缺陷,艾滋病属于免疫缺陷病,D错误。

题后反思

(1)过敏反应与体液免疫的比较

比较内容

过敏反应

体液免疫

激发因素

致敏原

抗原

反应时机

机体再次接触致敏原

机体第一次或以后每次接触抗原

抗体分布

吸附在某些细胞的表面

血清、组织液、细胞外分泌液

反应结果

引发过敏反应

使抗原形成沉淀或细胞集团

关系

过敏反应是异常的体液免疫

(2)免疫预防与免疫治疗的比较

①免疫预防:

患病前的预防,即把疫苗接种到人体内,使人产生对传染病的抵抗能力,增强了人的免疫力。

通过预防接种,人们能够积极地预防多种传染病,但不能预防所有传染病。

②免疫治疗:

患病后的治疗,即在人体患病条件下,通过输入抗体、胸腺激素、白细胞介素2等调整人的免疫功能,使机体抵抗疾病的能力增强,达到治疗疾病的目的。

题型三 HIV(艾滋病)的防御

5.(2016·嘉兴期末)下列有关人类免疫缺陷病毒(HIV)的叙述,错误的是( )

A.HIV能识别人体辅助性T淋巴细胞和巨噬细胞

B.HIV是含有两条RNA的逆转录病毒

C.HIV侵入人体会造成免疫系统的功能异常

D.HIV的RNA直接整合到人体辅助性T淋巴细胞的DNA上

答案 D

解析 HIV的RNA必须先逆转录形成DNA,再将DNA整合到人体辅助性T淋巴细胞的DNA上。

6.下列关于艾滋病病毒(HIV)的叙述中,正确的是( )

A.HIV只能感染辅助性T淋巴细胞

B.HIV可以经蚊虫叮咬而传播

C.人体感染HIV后,一般短时间内就会发病

D.志愿者在接种HIV试验疫苗后,体内出现相应抗体

答案 D

解析 HIV选择性侵染带有CD4成分的细胞,有T淋巴细胞、单核细胞等,A错误;人感染HIV后,一般会有7~10年的潜伏期,C错误;志愿者接种HIV疫苗后,可激发人体发生特异性免疫,产生相应的抗体,D正确。

探高考 练模拟

1.(2016·浙江4月选考)皮肤中腺体的分泌物能抑制某些细菌和真菌。

这属于人体防御病原体的( )

A.第一道防线B.第二道防线

C.体液免疫D.细胞免疫

答案 A

解析 人体对抗病原体的第一道防线包括身体表面的物理屏障和化学防御。

皮肤中腺体的分泌物会抑制某些细菌和真菌,属于化学防御。

2.(2016·嘉兴期末)抗体是体液免疫过程中的重要蛋白质,下列关于抗体的叙述错误的是( )

A.抗体分子的基本结构呈球型,有两个相同的抗原结合位点

B.效应B细胞能合成抗体分子,抗体分子能转移到细胞膜上

C.检查血液中的某种抗体可以检测出某人是否曾遭受特定病原体的侵袭

D.破伤风杆菌感染者接种抗毒血清属于被动免疫

答案 A

解析 抗体分子的基本结构呈Y型。

3.下图是细胞免疫的概念图,有关叙述不正确的是( )

A.X细胞表面嵌有抗原—MHC复合体

B.虚线部分只发生在相同抗原再次入侵机体时

C.①过程表示辅助性T细胞可通过增殖分化形成细胞毒性T细胞

D.②过程中记忆细胞受抗原刺激后细胞周期变短

答案 C

解析 分析题干与图示可知X细胞为巨噬细胞,其表面嵌有抗原—MHC复合体;图中虚线表示相同抗原再次侵入机体的“二次免疫”过程;①过程表示辅助性T细胞受抗原—MHC复合体上的抗原刺激活化后,分泌多种蛋白质增强细胞毒性T细胞的增殖分化;②过程是相同抗原再次入侵时,记忆细胞受抗原刺激快速增殖分化,其细胞周期变短。

4.下面是关于人体特异性免疫的叙述,错误的是( )

A.辅助性T细胞只能接受抗原—MHC复合体的刺激

B.器官移植发生免疫排斥的主要原因是细胞免疫

C.致敏前的B细胞不能合成抗体分子

D.被动免疫时人体内抗体合成量不出现明显增加

答案 C

解析 致敏前的成熟B细胞已经合成了膜结合型的抗体分子,故C错误。

5.如图甲、乙、丙、丁为某实验动物感染HIV后的情况,下列叙述错误的是( )

A.从图甲可以看出,HIV感染过程中存在逆转录现象

B.从图乙可以看出,HIV侵入后机体能产生体液免疫

C.从图丙可以推测,HIV可能对实验药物a敏感

D.从图丁可以看出,HIV对试验药物b敏感

答案 D

解析 分析图甲可知,实验动物感染HIV后发生了从RNA到DNA的分子合成过程,即逆转录,A正确;乙图中横坐标为感染时间,纵坐标为抗体水平,体液免疫发挥免疫效应的方式是抗体与相应抗原特异性结合,B正确;丙图横坐标为感染时间、纵坐标为T淋巴细胞的数量,该图显示加入药物a后T淋巴细胞数量上升,说明HIV被杀死,进而HIV破坏T淋巴细胞的过程减弱,T淋巴细胞数量上升,C正确;丁图横坐标为感染时间,纵坐标是HIV病毒的数量,加入药物b后,HIV病毒上升,说明HIV对该药物不敏感,D错误。

专题强化练

一、选择题

[学考必做·演练]

1.下列相关叙述错误的是( )

A.人体皮肤中的油脂腺分泌的油脂也能抑制真菌和某些细菌

B.白细胞和血浆蛋白对付病原体属于第三道防线

C.第一、二道防线均属于非特异性免疫,是遗传而来的先天性免疫,对所有病原体起作用,无特异性

D.唾液、胃液、泪液中均有杀菌物质,其免疫作用均属于第一道防线

答案 B

解析 白细胞和血浆蛋白对付病原体应属于人体的第二道防线;第三道防线是指细胞免疫和体液免疫。

2.(2015·温州十校联合体联考)下列属于人体第一道防线的是( )

①胃液对病菌的杀灭作用 ②唾液中溶菌酶对病原体的分解作用 ③巨噬细胞的胞吞 ④呼吸道纤毛对病菌的外排作用 ⑤皮肤的阻挡作用 ⑥效应细胞毒性T细胞与靶细胞接触 ⑦抗毒素与细菌外毒素结合

A.②⑤B.④⑤

C.①②④⑤D.②③⑤⑥⑦

答案 C

解析 ③属于第二道防线,⑥属于细胞免疫,⑦属于体液免疫。

3.如图表示人体某免疫过程,与此有关的叙述中,错误的是( )

A.图中表示的是细胞免疫过程,细胞a是巨噬细胞

B.同种抗原再次进入人体,细胞b能大量分化成细胞c

C.图中d为抗体,且能分布到血浆中起作用

D.HIV侵入人体后,主要攻击的细胞是辅助性T淋巴细胞

答案 A

解析 图中c是效应B细胞,d是抗体,图示为体液免疫过程。

同种抗原再次进入人体,细胞b(记忆B细胞)能大量增殖、分化成细胞c(效应B细胞);抗体主要分布在血浆中;HIV主要攻击辅助性T淋巴细胞,故B、C、D三项均正确。

4.(2015·杭州重点中学联考)治疗艾滋病(其遗传物质为RNA)的药物AZT的分子构造与胸腺嘧啶脱氧核苷酸的结构很相似,试问AZT抑制病毒繁殖的机制是( )

A.抑制艾滋病RNA基因的转录

B.抑制艾滋病RNA基因的逆转录

C.抑制艾滋病病毒蛋白质的翻译过程

D.抑制艾滋病病毒RNA基因的自我复制

答案 B

解析 艾滋病病毒侵入辅助性T淋巴细胞后需进行逆转录,AZT分子构造与胸腺嘧啶脱氧核苷酸的结构相似,则可干扰逆转录过程,从而达到抑制HIV增殖的目的。