语文必修五文言文《报任安书》高三复习教案.docx

《语文必修五文言文《报任安书》高三复习教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文必修五文言文《报任安书》高三复习教案.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

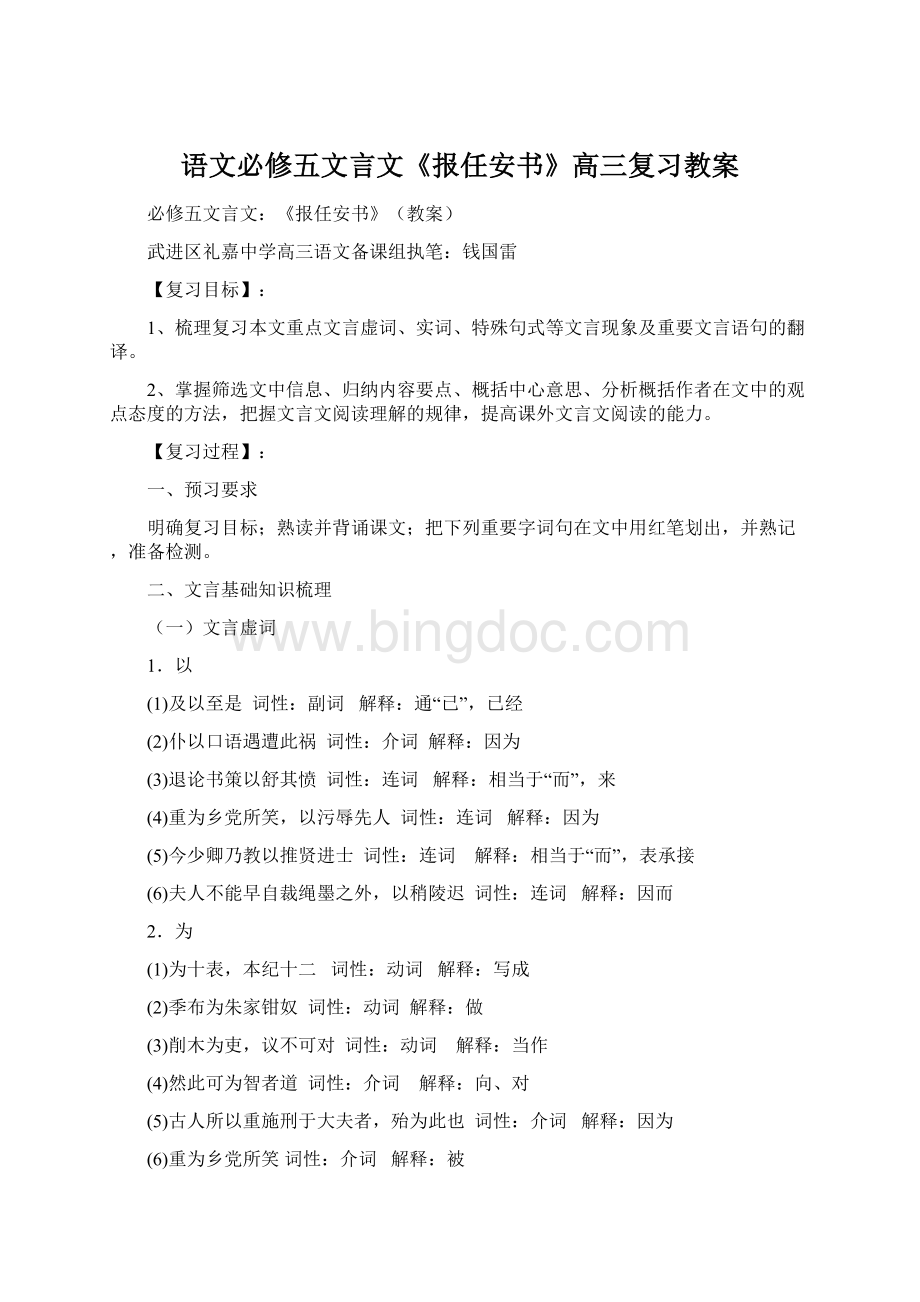

语文必修五文言文《报任安书》高三复习教案

必修五文言文:

《报任安书》(教案)

武进区礼嘉中学高三语文备课组执笔:

钱国雷

【复习目标】:

1、梳理复习本文重点文言虚词、实词、特殊句式等文言现象及重要文言语句的翻译。

2、掌握筛选文中信息、归纳内容要点、概括中心意思、分析概括作者在文中的观点态度的方法,把握文言文阅读理解的规律,提高课外文言文阅读的能力。

【复习过程】:

一、预习要求

明确复习目标;熟读并背诵课文;把下列重要字词句在文中用红笔划出,并熟记,准备检测。

二、文言基础知识梳理

(一)文言虚词

1.以

(1)及以至是 词性:

副词 解释:

通“已”,已经

(2)仆以口语遇遭此祸 词性:

介词 解释:

因为

(3)退论书策以舒其愤 词性:

连词 解释:

相当于“而”,来

(4)重为乡党所笑,以污辱先人 词性:

连词 解释:

因为

(5)今少卿乃教以推贤进士 词性:

连词 解释:

相当于“而”,表承接

(6)夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟 词性:

连词 解释:

因而

2.为

(1)为十表,本纪十二 词性:

动词 解释:

写成

(2)季布为朱家钳奴 词性:

动词 解释:

做

(3)削木为吏,议不可对 词性:

动词 解释:

当作

(4)然此可为智者道 词性:

介词 解释:

向、对

(5)古人所以重施刑于大夫者,殆为此也 词性:

介词 解释:

因为

(6)重为乡党所笑 词性:

介词 解释:

被

3.且

(1)且勇者不必死节 词性:

连词 解释:

况且

(2)且从俗浮沉,与时俯仰 词性:

副词 解释:

暂且 、姑且

(3)且西伯,伯也 词性:

连词 解释:

况且

(4)且负下未易居 词性:

连词解释:

而且

4、于

(1)人固有一死,或重于泰山 词性:

介词 解释:

比

(2)幽于圜墙之中 词性:

介词 解释:

在

(3)至激于义理者不然 词性:

介词 解释:

被

(4)少卿视仆于妻子何如哉 词性:

介词 解释:

对于

(5)无益于俗 词性:

介词 解释:

对

5.乃

(1)今少卿乃教以推贤进士 词性:

副词 解释:

却、竟然

(2)乃欲引节,斯不亦远乎 词性:

副词 解释:

才

(3)然后是非乃定 词性:

副词 解释:

才

(4)至激于义理者不然,乃有所不得已也 词性:

动词 解释:

是

6.然

(1)至激于义理者不然 词性:

代词 解释:

这样

(2)然此可为智者道 词性:

连词解释:

然而

(3)阙然久不报 词性:

形容词 解释:

的样子

(二)文言实词

1.通假字

(1)及以至是 “以”通“已” 解释:

已经

(2)其次剔毛发 “剔”通“剃” 解释:

剃掉

(3)被垂楚受辱 “垂”通“棰” 解释:

杖,此指杖打

(4)古者富贵而名摩灭 “摩”通“磨” 解释:

磨灭、埋没

(5)见狱吏则头枪地 “枪”通“抢” 解释:

触碰、撞击

(6)其次体受辱 “诎”通“屈” 解释:

弯曲

(7)大底圣贤发愤之所为作也 “底”通“抵” 解释:

都

(8)网罗天下放失旧闻 “失”通“佚” 解释:

散失

(9)则仆偿前辱之责 “责”通 “债” 解释:

债务,此指“惩罚”

(10)及罪至罔加 “罔”通“网” 解释:

法网

(11)思垂空文以自见“见”通“现”,表现、表明

2.古今异义词

(1)所谓强颜耳

古义:

厚颜无耻 今义:

勉强装出笑容

(2)下流多谤议

古义:

负罪受辱的处境 今义:

下游;卑鄙龌龊

(3)所自树立使然也

古义:

立身处世 今义:

建立(多用于抽象的好的事情)

(4)念父母,顾妻子

古义:

妻子和儿女 今义:

配偶

(5)意气勤勤恳恳

古义:

诚恳,恳切 今义:

勤劳而踏实

(6)南面称孤

古义:

面向南 今义:

方位名词,与“北面”相对

(7)何至自沉溺缧绁之辱哉

古义:

落入,沉没 今义:

陷入不良的境地,不能自拔

(8)恨私心有所不尽

古义:

自己的内心 今义:

为自己打算的念头

3.词类活用

名词的活用。

(1)若望仆不相师名词作动词,效法、遵从

(2)刑不上大夫名词作动词施加……身上

(3)衣赭衣,关三木名词作动词穿

(4)孙子膑脚名词作动词受膑刑

(5)何至自沉溺缧绁之辱哉名词作动词囚禁

(6)太史公牛马走名词作状语像牛马一样

(7)倡优所畜名词作状语像乐师优伶那样

(8)见狱吏则头枪地名词作状语用头

(9)南面称孤名词作状语面向南面

动词的活用。

(1)太上不辱先动词的使动用法使……受辱

(2)声闻邻国动词的使动用法使……听到

(3)故述往事,思来者动词的使动用法使……思

(4)思垂空文以自现动词的使动用法使……流传下来

(5)且勇者不必死节动词的为动用法为……死

形容词的活用

(1)请略陈固陋形容词作名词固执鄙陋的意见

(2)古者富贵而名摩灭形容词作名词富贵的人

(3)曷足贵乎形容词作动词尊重

(4)流俗之所轻也形容词作动词轻视

4.一词多义

(1)倾权倾五伯(超过)

对此欲倒东南倾(倒)

(2)恶夫人情莫不贪生恶死(憎恶)

表恶其能而不能用也(嫉妒)

(3)穷特以为智穷罪极(穷尽)

日暮穷途(尽头)

穷则独善其身(不得志)

人穷则反本(处境困难)

(4)闻声闻邻国(远播)

以勇气闻于诸侯(出名)

朝闻道,夕死可矣(听到,懂得)

(5)务推贤进士为务(紧要的事情,职责)

内立法度,务耕织(从事)

惟陈言之务去(一定,务必)

(6)略略考其行事(简单)

请略陈固陋(大略,大致)

(7)幸幸勿为过(希望)

今事有急,故幸来告良(幸亏)

(8)师若望仆不相师(听从,遵从,效法)

师者,所以传道受业解惑也(老师)

或师焉,或否焉(从师学习)

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃(以……为师)

(9)安安在其不辱也(怎么)

不患贫而患不安(安定,安稳)

生于忧患,死于安乐(安适,安逸)

沛公安在(哪里)

(10)重古人所以重施刑于大夫者,殆为此也(看重)

重为乡党所笑(深深地)

重于泰山(重量大,与轻相对)

(11)辱其次不辱身(使动用法,使……受辱)

曩者辱赐书(谦辞,降低了对方的身份,使对方蒙受了耻辱)

(12)顾念父母,顾妻子(顾及,顾虑)

拔剑四顾心茫然(视,看)

三顾臣于草庐之中(探望,拜访)

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉(难道)

(三)特殊句式(指出下列句子的句式,并翻译)

1、素所自树立使然也。

(判断句)

译:

因为我平素立身于世的职业使人们有这样的看法。

2、至激于义理者不然。

(被动句)

译:

至于为义理所激发而死的人就不是这样了。

3、与蝼蚁何以异?

(宾语前置句)

译:

同死去一只蝼蛄、蚂蚁有什么不同呢?

4、而文采不表于后也。

(状语后置句)

译:

文章不能在后世显露。

5、藏之名山。

(省略句)

译:

把它藏在名山之中。

6、无乃与仆之私心剌谬乎?

(固定句式)

译:

恐怕同我个人的想法相违背吧?

二、质疑答疑,师生讨论。

三、反馈训练

教师用书:

《步步高大一轮复习讲义》P184-186,高频虚词“以”“乃”“且”

学生用书:

《步步高大一轮复习讲义》P108-111,高频虚词“以”“乃”“且”

四、重点突破:

筛选信息、归纳要点、概括观点态度

考点指向:

筛选文中的信息;归纳内容要点,概括中心意思;分析概括作者在文中的观点态度

考题类型:

①以下各组句子中全都说明(表现)××人××特点的一组的是

②下面对原文内容概括和分析(或对原文有关内容理解和分析)不符合原文意思的一项

③对××话或××观点的认识不正确的一项(较少出题)

(一)筛选文中的信息

筛选文中的信息,就是要求考生能够在读懂文言材料的基础上,准确把握文中所写的人、时、地、言、事、理,准确地把握文中所写人物的语言、行为举止、性格特征,所表达的志向主张、思想感情等信息,并根据题干要求,对选项作出正确的判断。

“文中的信息”常涉及以下几个方面:

(1)表现人物行为举止的;

(2)体现人物志向和思想主张的;

(3)反映人物才智或道德情操的;(4)展现人物性格的;

(5)非传记体文本中反映事物特征的(2012福建卷)3、下列直接描写龙鸣山景色的一组是

如何筛选文中信息

1.确立全局观念,把握主要内容

在做此题时,由于已完成了前面几道文言试题,对文章内容已经有了一定了解,不妨在做题前再浏览一遍文章,目的是对文章有一个整体的把握。

这时,阅读浏览的环节是人物及不同人物之间的关系,事件的前因后果,不同事件的各自情况等等,力求从总体上了解文章的思想、内容、材料,不同人物的言行、观点,为筛选有效信息打下一个可靠的基础。

2.看清题干,理解题干中概括性论断的含义

这一点,关系“筛选”的方向,是做题时首先要注意的。

在文言文信息筛选题中,经常存在某些被选文句的陈述主体与题干不一致的情况,而这些文句大多数恰恰是应被排除的选项。

因此,在筛选信息时一定要看所选文句的陈述主体是否与题干一致。

3.明确筛选指向

一般关注以下几点:

①人物:

谁,一个还是几个;事件:

什么事;观点:

主张什么;事理:

说明什么;②指向:

是哪一方面的思想性格或行为特点;③角度:

是“全都表现(说明)”还是“没有表现(说明)”还是“分别表现”;要特别注意的是所谓“表现”一般是直接表现,而不包括侧面衬托;④范围:

是整个选文还是某个片段。

4.抓住中心句、中心词

在阅读时要抓住关键词语,适当用笔圈点,做上标记,正确辨析主次内容,这样就能迅速排除次要枝节,筛选出必要的信息。

每一段选文都有主要内容与次要枝节之分,这就要求我们在阅读时,必须带着题目的要求去分辨、取舍。

5.比照原文,留心陷阱

做题时找到每句话所在的原文,对六个句子进行三点审查:

一审是直接还是间接,间接的不选,二审对象,看是不是题干中说的人物;三审内容,看是不是题干所说的性格特点。

最后用排除法选择。

注意命题常设的陷阱:

张冠李戴——把别人的言行安到中心人物头上;跳离限制——信息表现的内容不符合题干的要求;

做此题应首先使用排除法,将所给句子逐句进行分析,筛选出不符合题干要求的句子,然后再对照选项的编组情况,将含有不合题意的句子的选项先排除,可以提高效率!

真题回放:

1、(2012大纲卷)以下各组句子中,全部表明郭浩奋勇抗击金人的一组是(A)

①浩手斩二骑,以首还②流失中左肋,怒不拔

③所将才二百人,得金人④浩适与吴璘往援,斩获万计

⑤相聚米仓山为乱,浩讨平之⑥浩与吴玠大破之

A.①②③B.①⑤⑥C.②④⑤D.③④⑥

【解析】题干关键词:

郭浩,奋勇抗击,金人。

将①②③句带入原文分析,都为为奋勇抗击金人,并且表现了勇敢的一面,所以当选④斩获万计,为战果,⑤原文“迁邠州观察使,徙知兴元府。

饥民相聚米仓山为乱,浩讨平之”。

是平定骚乱,不算抗击金人⑥“大破之”为战果,不是行为表现。

这一题如果用排除法,更容易找出答案。

2、(2012江苏卷)下列句子中,全都表现苏涣为官公正的一组是:

(3分)(D)

①所与交游,皆一时长老②公虽以职事之,而鄙其为人③虽为政极宽,而用法必当④公礼之甚厚,以备乡举

⑤传上旨,以宗为书手,公据法不奉诏⑥劾城固县令一人妄杀人者

A.①②⑥B.①③④C.②④⑤D.③⑤⑥

[解析]审题干:

表现苏涣为官公正的。

用排除法①讲的是涣少时的事,还未为官;排除AB,②是说涣鄙视王蒙正怙势骄横,体现的是涣为人性格(好恶),不能体现为官公正;排除C,因此答案是D.④说的是涣爱惜人才。

(二)归纳内容要点,概括中心意思

“归纳内容要点,概括中心思想”是文言文阅读的重点,是指对文中信息进行提炼,对相关事件或所说道理进行综合的判断与推理。

它要求在准确把握词意、句意的基础上,梳理句与句、段与段的内在联系,从而明确文章主旨。

它是在筛选文中信息的基础上的拓展。

读文章时养成一个习惯:

不同事件之间用分节号划开,便于后面查看,同时圈点重要词句。

历年高考要求概括、分析的内容大多在论点的某个依据、某种现象的内在本质、某事发生的原因或发展导致的结果等几个方面。

命题形式,出题者会将阅读材料的整体切分为几个方面,然后以此为切入点来设置选项;在错误选项的设置上,为了增加试题的隐蔽性和迷惑性,往往在大体正确的文意概括或分析中,设置一两处不符合原文意义的地方,要求考生从其中选出正确或错误的一项。

常见错误设置可归纳为:

1、误用因果(用结果代替原因、题干要求选出的是行为或品质,而选项中的句子反映的却是结果、功绩或影响)如一道题要求选择表现人物清廉的,有一句是人物因清廉而受到百姓的爱戴,显然这句是错的,受爱戴得民心是结果,并不是清廉的行为。

2、张冠李戴(张三做的事说成李四做的,甲的品德、才干说成乙的)

3、事件杂糅(彼人彼时彼事混杂在此人此时此事上)

4、无中生有(选项中一部分甚至大部分信息都能在文中找到对应的信息点,是正确的表述,但有一部分信息在文中找不到依据,是捏造的事实。)

5、曲解文意(常常利用词的多义性,利用考生容易犯望文生义的毛病,往往弄错词的活用或弄错短语的关系等来设置干扰项,从而形成误点)

真题典例(2012全国新课标卷)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.萧燧天分很高,为官不畏权贵。

他自幼能文,进士及第后进入仕途;其时秦桧当权,与其亲党密告萧,要他主持秋试录用其子秦熺,遭到萧的拒绝。

B.萧燧刚直敢言,所奏切中时弊。

皇上向他征询意见,他乘便讽劝皇上亲近君子疏远小人,亲信有功可赏赐财物却不可赋予权力,得到皇上赞许采纳。

C萧燧政绩卓著,受到皇上嘉勉。

严州面积狭小财物匮乏,他勤俭理政,以盈余填补拖欠,各地都感到宽松;皇上升迁萧燧的职位,调他去治理婺州。

D.萧燧回到朝廷,仍关注各地大事。

淳熙年间,江浙两年水涝干旱,他奏请下诏诸司协助解决,又奏言广西百姓深受身丁钱之害,建议大多得以施行。

【解析】首先要审清题意要求,选不正确的一项,其中三项正确。

选项都有两句话构成,第一句是概括,第二句是分析。

考生要把每一选项和文中相应的事件对应,针对选项划定区域,仔细比对。

A项的信息区间是前6句话,对照发现,选项中“秦桧当权,与其亲党密告萧”是不对的,原文第五句“时秦桧当国,其亲党密告燧”,可见是秦桧的亲党密告萧。

这就是张冠李戴、事件杂糅B、C、D项的信息区间已在文中标出。

原文:

(1萧燧字照邻,临江军人。

2燧生而颖异,幼能属文。

3绍兴十八年,擢进士高第。

4授平江府观察推官。

5时秦桧当国,其亲党密告燧,秋试必主文①漕台,燧诘其故,曰:

“丞相有子就举,欲以属公。

6”燧怒曰:

“初仕敢欺心耶!

”)A项的信息区间桧怀之,既而被檄秀州,至则员溢,就院易一员往漕闱,秦熺果中前列。

孝宗初,除诸王宫大小学教授。

轮对,论“官当择人,不当为人择官”。

上喜,制《用人论》赐大臣。

淳熙二年,进起居郎。

先是,察官阙,朝论多属燧,以未历县,遂除左司谏。

(时宦官甘昪之客胡与可、都承旨王抃之族叔秬皆持节于外,有所依凭,无善状,燧皆奏罢之。

时复议进取,上以问燧,对曰:

“今贤否杂糅,风俗浇浮,兵未强,财未裕,宜卧薪尝胆以图内治。

若恃小康,萌骄心,非臣所知。

”上曰:

“忠言也。

”因劝上正纪纲,容直言,亲君子,远小人;近习有劳可赏以禄,不可假以权。

上皆嘉纳。

)B项信息区间出知严州。

(严地狭财匮,始至,官镪②不满三千,燧俭以足用。

二年之间,以其羡补积逋,诸邑皆宽。

上方靳职名,非功不予,诏燧治郡有劳,除敷文阁待制,移知婺州。

)C项信息区间父老遮道。

几不得行,送出境者以千数。

婺与严邻,人熟知条教,不劳而治。

岁旱,浙西常平司请移粟于严,燧谓:

“东西异路,不当与,然安忍于旧治坐视?

”为请诸朝,发太仓米振之。

(八年,召还,言:

“江、浙再岁水旱,愿下诏求言,仍令诸司通融郡县财赋,毋但督迫。

”十年,上言广西诸郡民身丁钱之弊。

事多施行。

)D项信息区间庆典霈泽,丁钱减半,亦自燧发之。

绍熙四年卒,年七十七。

如何正确归纳内容要点,概括中心意思

1、通读全文、理解大意

阅读时应从宏观的角度把握材料,一是把主要材料梳理清楚并进行合理归类,逐层切分,弄清每段、每层的意思;二是将叙述性内容与说明或阐释性内容之间的关系搞清楚,对作者选取的材料、记叙的角度、叙述的语气,以及相关的议论、抒情等,做到心中有数;三是抓住文章的主要观点,作者赞成什么,反对什么,要条分缕析,不要遗漏。从整体上把握了材料后,对于题目中所提供的选项,如对词语的解释、语段的理解等,考生就可以将它们还原到材料中对应之处,判断其正误。

2.、抓住题干,读全读准

我们在阅读题目时,须读全、读准题干,切忌走马观花。

所谓读全,就是对题干中的所有要求要一个不漏、原原本本地分析;所谓读准,就是要准确地把握题干所提的要求,看清是选对的还是选错的,是对一件事的评价还是对全文的评价,是作者的观点还是文中人物的观点。

3、题文对照,,逐项检查

做题时要将选项的相关内容,逐条与原文相关部分作比较,看选项的表述是否与原文一致。特别是在人物的角色,事情的件数和行为的程度、实效等方面,应仔细查对原文的词句,要努力培养把人物、事情一一迅速从原文中找出来的能力。对选项中的似是而非处,要有借题解文的意识。

4.、辨析差异,排除干扰

高考文言文阅读在本考点的错误题型有或夸大事实,或偷换概念,或以假乱真,或无中生有,或张冠李戴,如果我们掌握了选项的设置模式,就会帮助我们排除干扰,正确答题。

在一般情况下,试题设置常常是从四个选项中选出一个错误的选项,如果考生能充分运用比较法、排除法,选出错误的一项应该是有把握的。

另外,如果试题提供了文段的题目、出处、尾注、作者的有关情况以及背景知识等,考生就应该充分加以利用。因为依据这些信息,考生就可联系作者的生平及思想,联系时代背景,进行综合分析。

(三)、分析概括作者在文中的观点态度

此考点要求考生能够分析概括在叙述某一事件或说明某一道理时作者的看法,而不是单纯地分析所述事件或所说道理本身的具体内容。

主要从四个方面命题:

(1)作者所写人物的思想、性格特点以及对所写人物的观点态度。

(2)作者所写事件的意义以及作者对所写事件的观点态度。

(3)作者对所写人物、事件所表露出来的感情倾向。

(4)作者的写作意图。

高考典例:

(2012天津卷)下列对本文的理解,不正确的一项是D

A.周公、孔子是不朽的,精通某种技艺的人也可以不朽。

B.薛雪留下的奇特病案和有效方剂比理学语录有意义得多。

C.医术也是仁术,薛雪通过行医实践了孔子的仁学,体现出他的价值。

D.薛雪行医救人很有成就,但盛年辞世,令人痛惜。

【解析】本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力,D项的分析是错误的,原文最后一段“异案良方,可以拯人,可以寿世者,辑而传焉,当高出语录陈言万万。

而乃讳而不宣,甘舍神奇以就臭腐,在理学中未必增一伪席,而方伎中转失一真人矣。

岂不悖哉!

”可见令人痛惜的不是薛雪盛年辞世,应该是他的后人竟然忌讳而不愿宣扬,甘心舍弃祖父神奇的医学成就。

这才是文中作者的观点。

如何分析概括作者在文中的观点态度

1、文中筛选法

①弄清选项中的“观点态度”所指的具体对象、文句范围,就是要看选项中列举的作者观点态度是针对哪一个人物,哪一桩事件,具体在文中表现为一个语句,一个文段,还是涉及全文。

②将选项列出的“观点态度”与文中筛选出的相应的“观点态度”加以比较,如果题干要求选正确项,则选两者吻合的;如果选错误项,则选两者不相符合的。

2、概括评价法

作者在文中的观点态度是通过人物、事件,事理的记叙、描写、议论、抒情等表现出来的,因而在阅读时,就要从人物的言行、某一事件的叙述、某一事理的说明中,在领悟、分析、综合的基础上,概括评价作者的观点态度,拿这种评价与选项中的评价比较辨析,从而选出符合题干要求的选项。

3、关键词语推断法

高考文言文阅读一般选取史传类文章。

在此类文章中,作者的观点态度主要通过评论性的语段或带有感情色彩的词句来表达,如《史记》的“太史公曰”。

史传作者的观点往往只用极简括的语言表达出来,如12年全国卷“澍见义勇为,胸无城府”,还有“刚介”“厉操清白”“清慎简素”等,这都是我们把握作者观点态度的着眼点。

4.、感悟深意法

通过感悟文章的深意来体会。

在一些文章中特别是在以史传文为主的文章中,从字面上有时并不能看到作者直接表现出来的观点和态度,这就需要我们结合语境,驱遣我们的想像,用心去感悟,体会字里行间所蕴藏的深意,通过揭示含蓄的内容或阐述抽象的内容来体会作者在文章中表达出来的观点和态度。

文言文过关要求

要有一定量的文言文阅读积累。

以熟读掌握课内为本,学会知识迁移,用课内的知识解决课外的问题。

三过关:

(1)文言基础知识(字、词、句)过关。

考试中频率较高的实虚词,就是课本中的重点词。

(2)文言阅读、分析、理解能力要过关,特别是推测字词、句意,分析中心能力等

(3)了解一定古代文化常识,如表示礼仪的、官职的、地理方位的等。

提升两种能力:

(1)理解、推测字句能力,强调结合语境,学会前后勾连

(2)知识迁移、运用能力,强调先有积累,然后灵活运用

五、课堂总结

总结本堂课复习要点及布置下堂课复习任务

六、课后练习

见《步步高练出高分》P359-360

七、实战演练

2015年江苏高考卷:

二、文言文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成6~9题。

欧阳伯和墓志铭

张耒

君欧阳氏,讳发,字伯和,庐陵人,太子少师文忠公讳修之长子也。

为人纯实不欺,内外如一,淡薄无嗜好,而笃志好礼,刻苦于学。

胡瑗掌太学,号大儒,以法度检束士,其徒少能从之。

是时文忠公已贵,君年十有五,师事瑗,恂恂惟谨,又尽能传授古乐钟律之说。

既长,益学问,不治科举文词,独探古始立论议,自书契以来至今,君臣世系,制度文物,旁至天文地理,无所不学。

其学不务为抄掠应目前,必刮剖根本见终始,论次使族分部列,考之必得,得之必可用也。

呜乎!

其志亦大矣。

然其与人不苟合,论事是是非非,遇权贵不少屈下,要必申其意,用是亦不肯轻试其所有,而人亦罕能知